- •Часть 1, выпуск 3

- •Содержание

- •Введение

- •1 Законодательство в области недвижимого

- •1 Государственная регистрация отдельных видов прав на недвижимое имущество и сделок с ним с учетом действующего законодательства

- •2 Представление документов на государственную регистрацию права общей долевой собственности на объекты недвижимости

- •3 Особенности проведения государственной регистрации права общей собственности

- •5 Основные положения инструкции о порядке государственной регистрации договоров аренды недвижимого имущества

- •6 Основные положения методических рекомендаций о порядке государственной регистрации сервитутов на земельные участки

- •I. Общие положения

- •II. Проведение государственной регистрации сервитута

- •III. Государственная регистрация прекращения сервитута

- •2 Основы гражданского права

- •1 Основные начала (принципы) гражданского законодательства

- •2 Основания возникновения гражданских прав и обязанностей (ст. 8 гк рф)

- •3 Объекты гражданских прав

- •4 Сделки

- •5 Представительство, доверенность

- •6 Сроки

- •7 Право собственности

- •8 Формы и виды права собственности по российскому законодательству

- •9 Понятие вещного права

- •10 Основания возникновения права собственности. Первичные и производные способы возникновения права собственности, критерии их разграничения

- •11 Понятие договора

- •12 Понятие предпринимательской деятельности гражданина

- •13 Понятие юридического лица

- •14 Виды юридических лиц

- •15 Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных органов в отношениях, регулируемых гражданским законодательством

- •3 Земельное право

- •1 Принципы земельного законодательства

- •2 Земельно-правовые нормы: понятие, виды, особенности

- •3 Источники земельного права: понятие и общая характеристика

- •4 Понятие и общая характеристика права собственности на землю. Формы права земельной собственности и ее субъекты

- •5 Государственная и муниципальная собственность на землю. Частная собственность на землю. Виды вещных прав на земельные участки

- •6 Аренда земельных участков. Безвозмездное срочное пользование земельным участком. Сервитут

- •7 Основания возникновения прав на земельные участки. Приватизация земельных участков. Сделки с земельными участками. Оборот земельных участков

- •8 Правовое регулирование земельных торгов. Купля-продажа земельных участков. Ипотека (залог) земельных участков

- •9 Права и обязанности собственников земель, землевладельцев, землепользователей и арендаторов

- •10 Состав земель Российской Федерации. Перевод земель из одной категории в другую

- •11 Охранные зоны линейных объектов и инженерных коммуникаций

- •11.1 Теоретические основы

- •11.2 Охранные зоны линейных объектов и их ограничения

- •11.3 Право ограниченного пользования земельным участком (сервитут)

- •Возмещение вреда, причинного нарушением земельного законодательства

- •Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения.

- •4 Организация и содержание кадастровой

- •1 Структура и основные положения Федерального закона рф от 24 июля 2007 г. N 221-фз "о государственном кадастре недвижимости"

- •2 Цель и задачи создания, функции государственного кадастра недвижимости.

- •Основные функции гкн

- •3 Основные положения гкн

- •4 Место гкн в системе регулирования недвижимости

- •5 Роль гкн в учете объектов недвижимости

- •6 Взаимосвязь гкн с регистрацией прав на объекты недвижимости.

- •7 Процедура учета и регистрации земельных участков и объектов капитального строительства до ввода в действие Закона о гкн

- •8 Учетно-регистрационная система объектов недвижимости после вступления в силу Закона о гкн

- •9 Кадастровый инженер. Условия и порядок выдачи квалификационного аттестата

- •10 Порядок и случаи аннулирования квалификационного аттестата.

- •11 Повторное обращение за получением квалификационного аттестата

- •12 Государственный реестр кадастровых инженеров

- •13 Формы организации кадастровой деятельности

- •14 Осуществление кадастровым инженером кадастровой деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и в качестве работника юридического лица

- •15 Саморегулируемые организации в сфере кадастровой деятельности, их права

- •16 Основания для выполнения кадастровых работ. Договор подряда на выполнение кадастровых работ

- •17 Результат кадастровых работ

- •18 Основные положения Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 2007г. N 315-ф3 "о саморегулируемых организациях"

- •5 Основы фотограмметрии

- •1 Общие сведения из фотограмметрии

- •1.1 Предмет и задачи дисциплины "Фотограмметрия"

- •1.2 Основы чёрно-белой и цветной фотографии

- •2 Дистанционное зондирование

- •2.1 Используемый для съёмок диапазон волн

- •2.2 Аэро- и космические съемки

- •3 Параметры и свойства аэроснимков

- •3.1 Элементы центральной проекции

- •3.2 Количественные характеристики аэроснимков

- •3.3 Качественные характеристики аэроснимков

- •3.4 Искажение изображения на наклонном снимке

- •3.5 Смещения изображения, вызванные рельефом местности

- •4 Стереоскопическая модель местности

- •4.1 Стереоскопическая модель местности.

- •4.2 Стереоприбоы

- •4.3 Параллаксы. Определение превышений

- •4.4 Точность универсальных стереоприборов

- •5 Элементы ориентирования аэроснимков

- •5.1 Элементы внутреннего ориентирования аэроснимков

- •5.2 Элементы внешнего ориентирования аэроснимков

- •5.3 Аналитические зависимости между системами координат снимка и местности

- •5.4 Элементы взаимного ориентирования пары снимков

- •6 Создание вторичных инфомационных моделей по снимкам

- •6.1 Привязка снимков

- •6.2 Сгущение опорных точек. Фототриангуляция.

- •6.3 Трансформирование аэрофотоснимков

- •6.4 Изготовление фотосхем, фотопланов, ортофотопланов,

- •7 Дешифрирование снимков

- •7.1 Методы дешифрирования

- •7.2 Визуальный метод дешифрирования

- •7.3 Понятие о машинно-визуальном, автоматизированном и автоматическом методах дешифрирования

- •7.4 Топографическое и сельскохозяйственное дешифрирование

- •8 Аэрогеодезические и космические съёмки.

- •8.1 Космическая съемка

- •8.2 Цифровые модели местности

- •8.3 Цифровая фотограмметрия

- •6 Основы геодезии

- •1 Определение геодезии как науки и её задачи

- •2 Сведения о фигуре и размерах Земли

- •3 Системы координат, применяемые в геодезии. Понятие о прямоугольной системе координат Гаусса-Крюгера

- •3.1 Зональная система координат в проекции Гаусса-Крюгера

- •4 Понятие о плане и карте.

- •4.1 Рельеф местности и изображение его на картах и планах

- •5 Угловые измерения. Принцип измерения на местности горизонтальных и вертикальных углов

- •6 Геодезические опорные сети и методы их построения.

- •6.1 Плановые геодезические сети. Классификация плановых геодезических сетей.

- •6.2 Закрепление пунктов геодезических сетей

- •6.3 Высотные геодезические сети. Классификация высотных сетей

- •6.4 Государственная нивелирная сеть

- •Нивелирные ходы 11 класса Нивелирные ходы 111 класса

- •7 Понятие и методы нивелирования

- •7 Основы картографии

- •1 Картография

- •2 Карты

- •Классификация карт по содержанию

- •Карты геологические

- •Карты геофизические

- •3 Математическая основа карт

- •Классификация проекций по характеру искажений

- •4 Основные виды картографических произведений

- •5 Методы создания современных карт

- •6 Карты и планы, используемые при создании документации кадастра объектов недвижимости

- •7 Принципы выбора масштабов и высоты сечения рельефа

- •8 Характеристика способов определения площадей землевладений

- •9 Сущность проектирования участков

- •8 Основы инженерных изысканий

- •1.1 Виды и задачи инженерных изысканий при решении задач земельного кадастра.

- •1.2 Изыскания площадных сооружений

- •1.3 Изыскания для линейных сооружений

- •1.4 Современные методы инженерных изысканий

- •2 Опорные геодезические сети

- •2.1 Классификация геодезических опорных сетей

- •2.2 Методы создания геодезических сетей

- •2.3 Геодезические сети сгущении и съемочные геодезические сети

- •2.4 Геодезическая основа межевания земель

- •2.5 Закрепление и обозначение на местности пунктов геодезических сетей

- •2.6 Особенности закрепления геодезических пунктов на территории городов и промышленных площадок

- •3 Назначение, виды и особенности построения инженерно-геодезического обоснования на застроенных территориях

- •3.1 Городские сети и их классификация

- •4 Системы координат, применяемые при проведении земельно-кадастровых геодезических работ

- •4.1 Основные системы координат в геодезии

- •4.2 Система геодезических параметров «Параметры Земли»

- •4.3 Система пространственных прямоугольных координат

- •4.4 Геодезическая система координат

- •4.5 Местные системы координат

- •Преобразование координатных систем

- •9 Градостроительное законодательство

- •1 Понятие «градостроительного законодательства»

- •2 Источники градостроительного законодательства

- •3 Основные понятия, используемые в градостроительном законодательстве

- •4 Основные принципы законодательства о градостроительной деятельности

- •1. Обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

- •7. Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов.

- •9. Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности.

- •10. Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

- •11. Ответственность за нарушение законодательства о градостроительной деятельности.

- •12. Возмещение вреда, причиненного физическим, юридическим лицам в результате нарушений требований законодательства о градостроительной деятельности, в полном объеме.

- •5 Территориальное планирование

- •6 Градостроительное зонирование

- •Часть 6 статьи 30 ГрК рф предусматривает закрытый состав градостроительного регламента, содержание которого не может быть изменено органами местного самоуправления.

- •7 Планировка территории

- •8 Архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства

- •Часть 4 статьи 49 ГрК рф определяет круг субъектов, уполномоченных на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

- •Программа квалификационного экзамена на соответствие требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам

- •Раздел 1. Объекты недвижимости

- •Раздел 2. Кадастровая деятельность

- •Раздел 3. Ведение государственного кадастра недвижимости и осуществление государственного кадастрового учета.

- •Раздел 4. Осуществление государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

- •Учебный план

- •Часть 1, выпуск 3

- •350072, Г. Краснодар, ул. Московская, 2, корпус «в», оф. В-120

6 Карты и планы, используемые при создании документации кадастра объектов недвижимости

В Федеральном законе РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (ст. 12, п. 6) в качестве объектов недвижимости названы: земельные участки, здания, сооружения, помещения, квартиры, а также иные объекты недвижимого имущества, прочно связанные с земельным участком; иные объекты, входящие в состав зданий и сооружений. Геодезические, картографические и другие данные необходимы для того, чтобы достоверно определить месторасположение границы объекта недвижимости, его площадь, а также качественные характеристики почв, растительности, несущей способности грунтов и др.

При создании документации кадастра объекта недвижимости можно использовать различные картографические материалы, представленные в виде: топографических карт и планов; планов (карт) границ земельного участка; карт (планов) земельного участка; кадастровых планов земельных участков; дежурных кадастровых карт; цифровых моделей местности; электронных карт (планов).

Далее описаны эти карты (планы), дан анализ их содержания и приведены характеристики точности топографических карт.

Точность геодезических данных, полученных при межевании земельных участков

В соответствии с действующими «Требованиями к оформлению документов о межевании, предъявляемых для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет» при оформлении разделов «Описание границ» и «Сведения о земельных участках» необходимы следующие геодезические данные:

1 – плоские прямоугольные координаты межевых знаков, установленных в поворотных точках границы объекта землеустройства;

2 – горизонтальные проложения и дирекционные углы (геоданные) между смежными межевыми знаками;

3 – уточненная, по данным натурных измерений, площадь земельного участка.

Геодезические данные, перечисленные в пунктах 2 и 3, обычно соответствуют функциям координат межевых знаков, численные значения которых, как отмечалось ранее, могут быть получены различными способами. Так как геодезические и картометрические действия при отсутствии систематических сопровождаются случайными погрешностями измерений, то точности функций координат межевых знаков можно оценить на основе правил теории погрешностей измерений. Приведем основное из них. Рассмотрим некоторую функцию F, состоящую из и независимых переменных (аргументов) х1, х2, ..., хn„, которую представим в общем виде

F=f(xhx2,...,xn) (1)

Дисперсия этой функции имеет вид

![]() (2)

(2)

где

![]() – частные производные функции от

аргументов; mхi

– средние

квадратические погрешности независимых

аргументов (i

= 1,2, ..., и).

– частные производные функции от

аргументов; mхi

– средние

квадратические погрешности независимых

аргументов (i

= 1,2, ..., и).

Средняя квадратическая погрешность mF функции может быть найдена путем извлечения квадратного корня из обеих частей равенства (2) , т.е.

(3)

(3)

По формуле (3) оценивают достоверность геодезических данных, учитываемых при оформлении документов о межевании объектов землеустройства.

Точность плоских прямоугольных координат межевых знаков.

Точность плоских прямоугольных координат межевых знаков характеризуется их средними квадратическими погрешностями тх и ту, относящимися соответственно к осям абсцисс и ординат декартовой системы координат. Численные значения этих погрешностей можно найти по данным уравнительных вычислений межевой съемочной сети, используя ПЭВМ и соответствующее программное обеспечение. Вместе с тем при априорных расчетах точности погрешностей координат, т. е. независимо от конкретных результатов уравнительных вычислений, значения тх и ту могут быть получены при использовании данных, приведенных в таблице 1 следующим образом.

Средняя квадратическая погрешность положения межевого знака

![]() (4)

(4)

При круговом рассеивании погрешностей координат можно считать, что средние квадратические погрешности их абсцисс и ординат будут равны между собой, т. е. тх = ту. Тогда

![]() (5)

(5)

По формуле (5) вычислим погрешности тх\у для различных градаций земель, которые приведены в таблице1. Средние квадратические погрешности Мс из таблицы 1 примем равными погрешностям Мt. Результаты вычислений в таблице 1:

Номер градации земель |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

тх/у, м |

0,07 |

0,14 |

0,35 |

1,8 |

3,6 |

Значения средних квадратических погрешностей, приведенные в таблице 1, характеризуют точность координат межевых знаков, центры которых обозна-чены гвоздями, вбитыми в торцы деревянных столбов, или насечками, нанесе-ными на металлические стержни и другие аналогичные предметы. Если обозна-чения центров межевых знаков отсутствуют, то однозначно идентифицировать их положение невозможно. В этом случае среднюю квадратическую погреш-ность М,' положения межевого знака можно представить в виде приближенного равенства

![]()

где d – размер диагонали торца межевого знака в виде прямоугольника или диаметра его окружности.

На землях поселений отсутствие обозначения центра межевого знака при d≤ 5 см практически не влияет на достоверность идентификации его местоположения. Вместе с тем, при дальнейшем использовании межевого знака в качестве исходного геодезического пункта для инструментальной съемки недвижимости, восстановления границы земельного участка и т. п. обозначение его центра является обязательным условием производства геодезических работ.

При проведении территориального землеустройства с целью получения сведений о земельном участке как объекте налогообложения может быть использован картографический материал, численный масштаб которого позволяет идентифицировать местоположение границы земельного участка. Надежность такой идентификации в значительной степени зависит от точности определения местоположения межевых знаков, координаты которых могут быть получены на основе соответствующих картометрических измерений по топографическим картам (планам) и другим картографическим материалам масштабов от 1 : 500 до 1 : 10000 и мельче. Значения средних квадратических погрешностей положения контурных точек на плане, с помощью которых можно идентифицировать местоположение поворотных точек границы объекта землеустройства, не постоянны, т. е. определяются топографическими условиями местности и другими факторами. С учетом сказанного, можно принять среднюю квадратическую погрешность Мt положения межевого знака равной средней квадратической погрешности mt положения контурной точки на плане. По формуле (5) вычислим средние квадратические погрешности mх\у координат межевых знаков для некоторых градаций земель (см. табл.1), приняв при этом во внимание значения погрешностей тt положения контурных точек на плане

Номера градаций земель |

1 |

2 |

4 |

Mх\у, мм |

0,22 |

0,36 |

0,50 |

В

целях идентификации местоположения

границ земельного участка в городах

обычно используют планы (карты) масштабов

1 : 500 – 1 : 1000, а на землях сельских поселений

– 1 : 2000 – 1 : 5000. Поэтому в условиях

городской застройки средняя квадратическая

погрешность межевого знака

![]() в

зависимости

от

масштаба планово-картографической

основы может изменяться от 0,15 до 0,30

м, а на территории сельских поселений

– 1,0...2,5 м. При проведении территориального

землеустройства на землях

сельскохозяйственного назначения

обычно используют карты масштаба 1

:10000. В этом случае средняя квадратическая

погрешность положения межевого знака

составит не менее 7 м. В качестве предельной

погрешности ∆t

положения

межевого знака

примем

величину, равную

в

зависимости

от

масштаба планово-картографической

основы может изменяться от 0,15 до 0,30

м, а на территории сельских поселений

– 1,0...2,5 м. При проведении территориального

землеустройства на землях

сельскохозяйственного назначения

обычно используют карты масштаба 1

:10000. В этом случае средняя квадратическая

погрешность положения межевого знака

составит не менее 7 м. В качестве предельной

погрешности ∆t

положения

межевого знака

примем

величину, равную

![]() .

.

Точность изображения расстояний с использованием координат межевых знаков

Проанализируем точность определения горизонтального расстояния S, вычисленного по координатам его концевых точек. Из решения обратной геодезической задачи это расстояние можно вычислить по формуле

![]() (6)

(6)

где х1 и х2; у1 и у2 – соответственно абсциссы и ординаты концов линии.

Примем, что средние квадратические погрешности абсцисс и ординат межевых знаков 1 и 2 соответственно имеют значения mxi и myi, (i= 1,2). По формуле (2) найдем дисперсию этого расстояния

![]() (7)

(7)

где

![]() и

и

![]() – частные производные функции по

соответствующим независимым аргументам.

– частные производные функции по

соответствующим независимым аргументам.

Найдем значения частных производных:

![]()

![]()

![]()

Подставив найденные значения частных производных в формулу (7) , получим

![]() (8)

(8)

Как уже было отмечено, при круговом рассеивании погрешностей абсцисс и ординат по формуле (5) можно принять, что их средние квадратические погрешности будут равны между собой, т.е.

mxi=myi=Mti/![]() ,

,

где Мti – средняя квадратическая погрешность положения i-го межевого знака.

После несложных преобразований получим

![]() (9)

(9)

Нетрудно заметить, что выражения, стоящие в квадратных скобках в уравнении (9), равны S2. Поэтому выражение (9) можно преобразовать и записать его в следующем виде

![]() (10)

(10)

Из формулы (10) следует, что дисперсия расстояния равна полусумме дисперсий положения конечных межевых знаков Если принять, что средние квадратические погрешности положения межевых знаков 1 и 2 равны между собой, т. е. предположить, что Mt1= Мt2 = Mt, то по формуле (10) получим

ms = Mt, (11)

Согласно выражению (11) можно сделать следующий вывод. Если средние квадратические погрешности положения межевых знаков равны между собой, то средняя квадратическая погрешность расстояния между ними равна средней квадратической погрешности положения одного из них.

С учетом формулы (5) формулу (11) можно представить в следующем виде:

ms=mxly . (12)

По формуле (11) можно априори рассчитать средние квадратические погрешности горизонтальных расстояний между межевыми знаками для различных градаций земель/ Заметим, что при определении координат межевых знаков полярным способом с одного пункта межевой съемочной сети для расчета погрешности ms относительно этого пункта МСС следует воспользоваться формулой (11) и соответствующими значениями квадратических погрешностей (см. табл. 1), приняв Mt = М3. При определении расстояний по координатам межевых знаков, полученным измерением по картам (планам) различных масштабов, среднюю квадратическую погрешность ms (м на местности) можно вычислить по формуле (12), приведя ее к виду

ms =тх/у(мм)Т 10 -3 , м

где Т – знаменатель численного масштаба карты (плана).

При этом используют значения погрешностей координат межевых знаков.

Точность изображения направлений линий

Направление линии на плоскости можно определить из решения обратной геодезической задачи по формуле

![]() (13)

(13)

где α – дирекционный угол направления с межевого знака 1 на межевой знак 2;

х1,х2;у1,у2 – соответственно абсциссы и ординаты межевых знаков 1 и 2.

Примем как в предыдущем разделе средние квадратические погрешности положения межевых знаков 1 и 2 соответственно равными Мn и Ma.

Продифференцируем выражение (13) по независимым переменным – абсциссам и ординатам межевых знаков 1 и 2. В результате получим

![]()

Перейдем от дифференциалов к средним квадратическим погрешностям. После приведения подобных членов и несложных преобразований будем иметь

![]() (14)

(14)

Согласно формулы (5) примем, что тti = myi =Mti \ и перепишем форму-лу (14) в следующем виде

![]()

![]()

В этом равенстве выражения, стоящие в фигурных скобках, согласно формуле (6) равны S2. Так как

![]()

то дисперсия дирекционного угла

Такие проекции особенно удобные для определения направления и

![]() (15)

(15)

При равенстве средних квадратических погрешностей положения 1-го и 2-го межевых знаков, т. е. когда Мt1 = Мt2 = Мt, формула (15) примет простой вид

![]() (16)

(16)

или

![]() (17)

(17)

где ρ = 3438'.

Из последнего равенства следует, что средняя квадратическая погрешность дирекционного угла увеличивается с уменьшением расстояния между межевыми знаками. Например, если принять Mе= 0,1 м и S= 60 м, то по формуле (16) получим

та = 0,1*3438/60 = 6'.

Наиболее значимую погрешность имеют направления, рассчитанные по координатам межевых знаков, полученным измерениями по картам (планам). Например, если земельный участок расположен на городских землях, то можно принять тx/y = 0,22 мм . Подставив значение этой погрешности в формулу (17) и приняв S=60 мм, найдем: та =0,22*3438 /60 = 18'. Предельная погрешность Δα = 2та, и в данном примере Δα = 40'.

Точность определения площади земельного участка по координатам межевых знаков

Площадь земельного участка, которую отражают на плане границ объекта землеустройства или на плане объекта землеустройства, вычисляют по плоским прямоугольным координатам поворотных точек границы земельного участка, закрепленных на местности межевыми знаками, по формуле

![]() (18)

(18)

где xi и yi – соответственно абсциссы и ординаты межевых знаков (i= 1,2,..., п), полученные в результате межевания объекта землеустройства.

Обозначим, как и прежде, средние квадратические погрешности поло-жения межевых знаков как Мt1, а средние квадратические погрешности их координат – mxi/yi. На основании формулы (2), и приняв во внимание выраже-ние (18), запишем

![]() (19)

(19)

где тP – средняя квадратическая погрешность площади земельного участка;

![]() и

и

![]() – частные производные функции (7.18)

соответственно по независимым переменным

хi

и yi

.

– частные производные функции (7.18)

соответственно по независимым переменным

хi

и yi

.

Найдем значения частных производных:

![]() (20)

(20)

![]() (21)

(21)

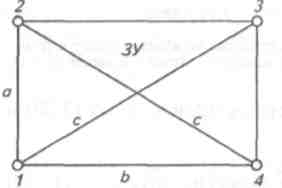

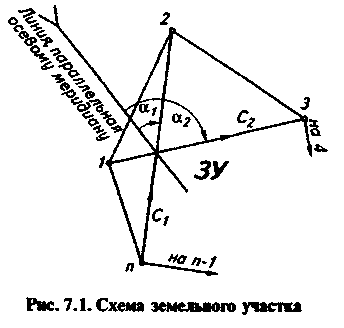

где Ci и αi – соответственно диагональ, противолежащая межевому знаку с номером i, и ее дирекционный угол в направлении от межевого знака с номером i – 1 к межевому знаку с номером i+ 1 (рис. 7.1).

Подставив найденные значения частных производных (20) и (21) в формулу (19), найдем

![]() (22)

(22)

Принимая во внимание формулу (5), т.е. полагая, что mxi = myi = Mti / , уравнение (22) после простых преобразований приведем к виду:

![]() (23)

(23)

Так как cos2αi + sin2αi = 1, то формулу (23) с учетом сказанного запишем в следующем виде

![]() (24)

(24)

В частном случае, когда средние квадратические погрешности положения межевых знаков равны между собой, т. е. Mt1 = Mt2 = ...Mtn = Мt из формулы (24) следует, что

![]() (25)

(25)

Полученное выражение можно использовать для оценки точности опре-деления площади земельного участка, вычислив соответствующие диагонали сi, а также приняв во внимание значение средней квадратической погрешности Мi, положения межевого знака для определенной градации земель. При предварительных расчетах точности площади объектов землеустройства можно воспользоваться некоторыми типовыми геометрическими фигурами. Например, земельный участок в виде прямоугольника или квадрата, площади которых вычислены по плоским прямоугольным координатам поворотных точек (межевых знаков) 1, 2, 3 и 4 по формуле (18).

Р

Р ис

– Земельный участок прямоугольной

формы

ис

– Земельный участок прямоугольной

формы

Для

земельного участка в виде прямоугольника

каждая из его четырех диагоналей

равна

![]() Подставив

это значение в формулу (25), получим

Подставив

это значение в формулу (25), получим

![]()

или

![]() (26)

(26)

Обозначим через К коэффициент К = а/b. Выразим площадь прямо-угольного земельного участка в виде произведения Р = аЬ и заметим, что зна-чение этой же площади Р = b2 К. С учетом сделанных обозначений из формулы (26) следует, что

![]()

Так как b2 = Р/К, то окончательно запишем, что средняя квадратическая погрешность площади земельного участка, имеющего вид прямоугольника

![]() (27)

(27)

В формуле (27) коэффициент К, равный отношению сторон прямоугольника, численно характеризует их вытянутость. При К = 1 имеем земельный участок в форме квадрата. Как следует из формулы (27), средняя квадратическая погрешность его площади

![]() (28)

(28)

Формулы (27) и (28) широко применяют в предварительных расчетах точности определения площади земельного участка по плоским прямоугольным координатам его поворотных точек, минуя вычисления по формуле (25). Для земельного участка произвольной конфигурации по ним возможно получить приближенное, с погрешностью 10... 15 %, значение средней квадратической погрешности определения площади земельного участка.

Как было отмечено при территориальном землеустройстве можно использовать топографические карты, а площадь земельного участка вычислять по плоским прямоугольным координатам, полученным в результате измерения картометрическим способом. Чтобы оценить точность определения площади, га, объекта землеустройства, пользуются формулой:

![]() (29)

(29)

в которой площадь Р земельного участка выражена в гектарах; средняя квадратическая погрешность m х/у координат поворотной точки границы земельного участка (межевого знака) – в миллиметрах на плане; средняя квадратическая погрешность площади земельного участка – в гектарах; Т— знаменатель численного масштаба карты (плана).

Аналогично можно преобразовать формулу (28). В результате получим

![]() (30)

(30)

Рассмотрим примеры использования полученных формул при расчетах точности определения площадей земельных участков. Эти формулы можно использовать для непосредственного определения погрешностей mp по заданным значениям погрешностей координат, значению площади земельного участка и другим данным, а также с учетом градаций земель, на которых он расположен. Далее приведены типовые примеры решения задач.

Задача 1. Оценить точность площади земельного участка, вычисленную по формуле (18), в виде прямоугольника с коэффициентом вытянутости К = 0,5 и площадью Р = 2500 м2. Земельный участок расположен в черте городской застройки.

Решение. В соответствии с данными, примем Mt = 0,1 м. Подставив в формулу (27) эти данные и приведенные в условиях к задаче, получим

![]()

Учитывая результаты вычислений, значение площади земельного участка следовало бы записать в соответствующем месте кадастрового плана земельного участка в таком виде: Р= 2500 ± 6 м2.

Задача 2. Оценить точность площади земельного участка, близкого по конфигурации к квадрату, равной Р= 100 га, если поворотные точки его границы идентифицированы с контурными точками, отображенными на карте масштаба 1:10000. Земельный участок расположен на сельскохозяйственных землях.

Решение. В соответствии с данными, примем mx/y = 0,5 мм на плане. Подставив в формулу (30) соответствующие исходные данные, получим

![]()

С учетом этого результата окончательно можно записать, что Р= 100 ±0,7 га. Следует также иметь в виду, что предельная погрешность ΔР площади с вероятностью, близкой к 95 %, составит ∆Р= 2тР, т. е. ΔР= 1,4 га.

Точность определения площади объекта недвижимости по данным наружного обмера

Площади земельных участков, занятых объектами недвижимости, можно определить двумя способами: по плоским прямоугольным координатам угловых точек зданий (сооружений), по данным наружных обмеров.

Для первого, из перечисленных ранее, способа оценить точность определения площади земельного участка, занятого объектом недвижимости, можно по формулам (25), (27) или (28). При определении площади по данным наружных обмеров принимают во внимание, что преобладающее большинство зданий имеют прямоугольное очертание, т. е. все его углы являются прямыми. Площадь здания

P = ab, (31)

где а и b – стороны прямоугольника (рис. 7.2).

Так как стороны а и b получены в результате наружных обмеров, то им присущи соответствующие погрешности измерений. В соответствии с форму-лами (3) и (31)

т2р = а2т2ь+ b2m2a, (32)

где та и ть – средние квадратические погрешности соответствующих сторон прямоугольника.

Обозначим, как и прежде, через коэффициент К отношение а/Ь. Приняв во внимание это отношение, а также формулы (31) и (32), после несложных преобразований найдем

m2p=b2 (K2 m2b + m2a). (33)

Примем, что стороны прямоугольника измерены со средними квадратическими погрешностями ms, т. е. ms=ma= ть. Тогда с учетом этого равенства погрешностей, а также приняв b2 = Р/К, формулу (33) представим в виде

![]() (34)

(34)

Из формулы (34) следует, что при К= 1, т.е. когда здание имеет форму квадрата, средняя квадратическая погрешность площади земельного участка

![]() (35)

(35)

Пример. Вычислить среднюю квадратическую пофешность площади здания прямоугольной формы со сторонами а = 7,05 м и b = 14,03 м при условии, что средняя квадратическая погрешность измерения этих сторон ms = 0,015 м.

Решение. Вычислим коэффициент К, который составит K= 0,50. Теперь по формуле (34) найдем среднюю квадратическую погрешность площади. Получим

![]()

В результате решения задачи получим: Р= 98,9 ± 0,24 м2.

Расчеты показывают, что при несложной конфигурации зданий, расположенных на земельном участке, площади под постройками следует определять по данным наружных обмеров, а плоские прямоугольные координаты их углов использовать лишь для нанесения объекта недвижимости на план земельного участка. Это может заметно повысить точность определения площадей земельных участков, занятых объектами недвижимости, при условии, что они имеют строго прямоугольную форму. При сложной конфигурации здания (сооружения) площадь его лучше определять по плоским прямоугольным координатам его характерных точек, полученным при геодезической съемке объекта недвижимости.