- •* * * Основа на согласную

- •Определение реальной основы глагола

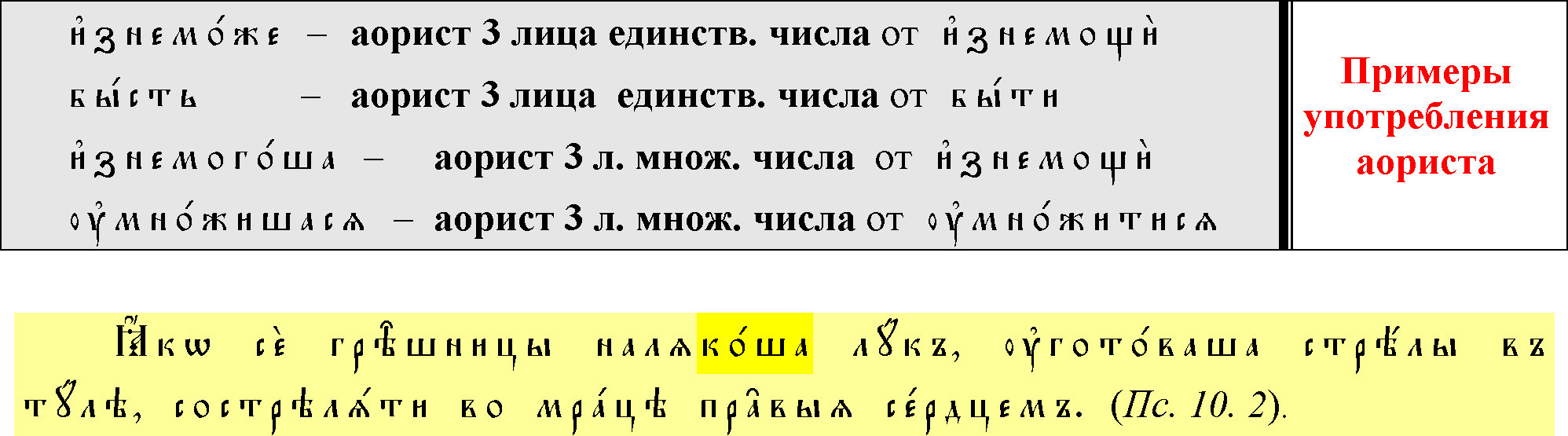

- •Примеры: Единственное число

- •Множественное число

- •Основа инфинитива с суффиксом «-ну-».

- •Глаголы в аористе:

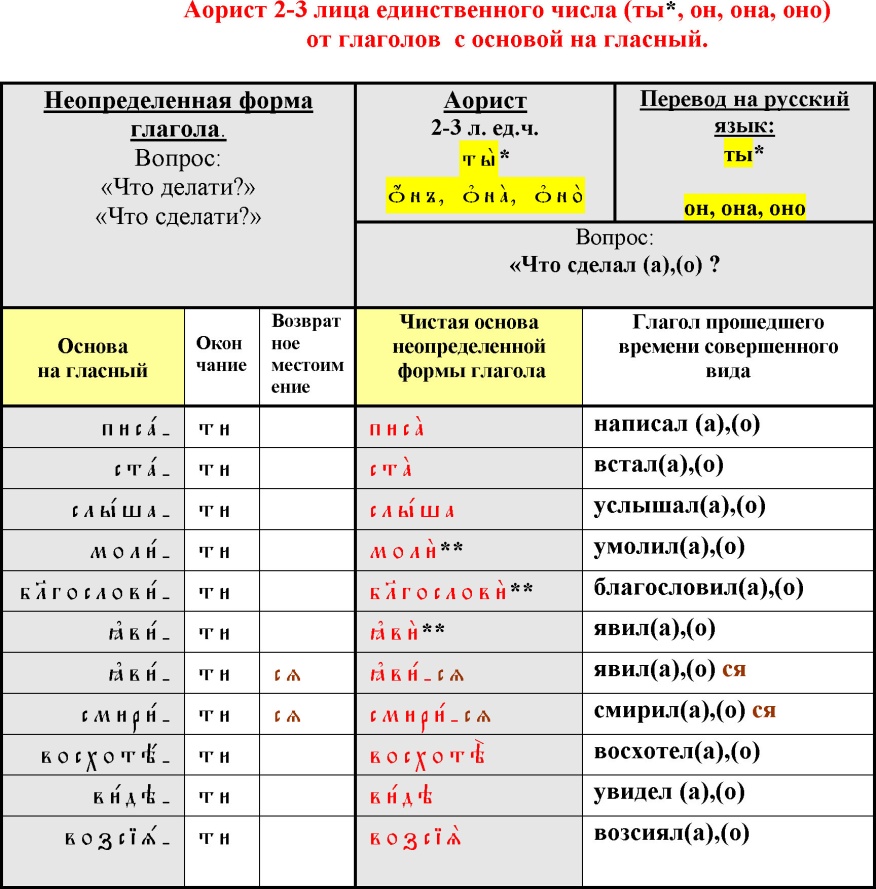

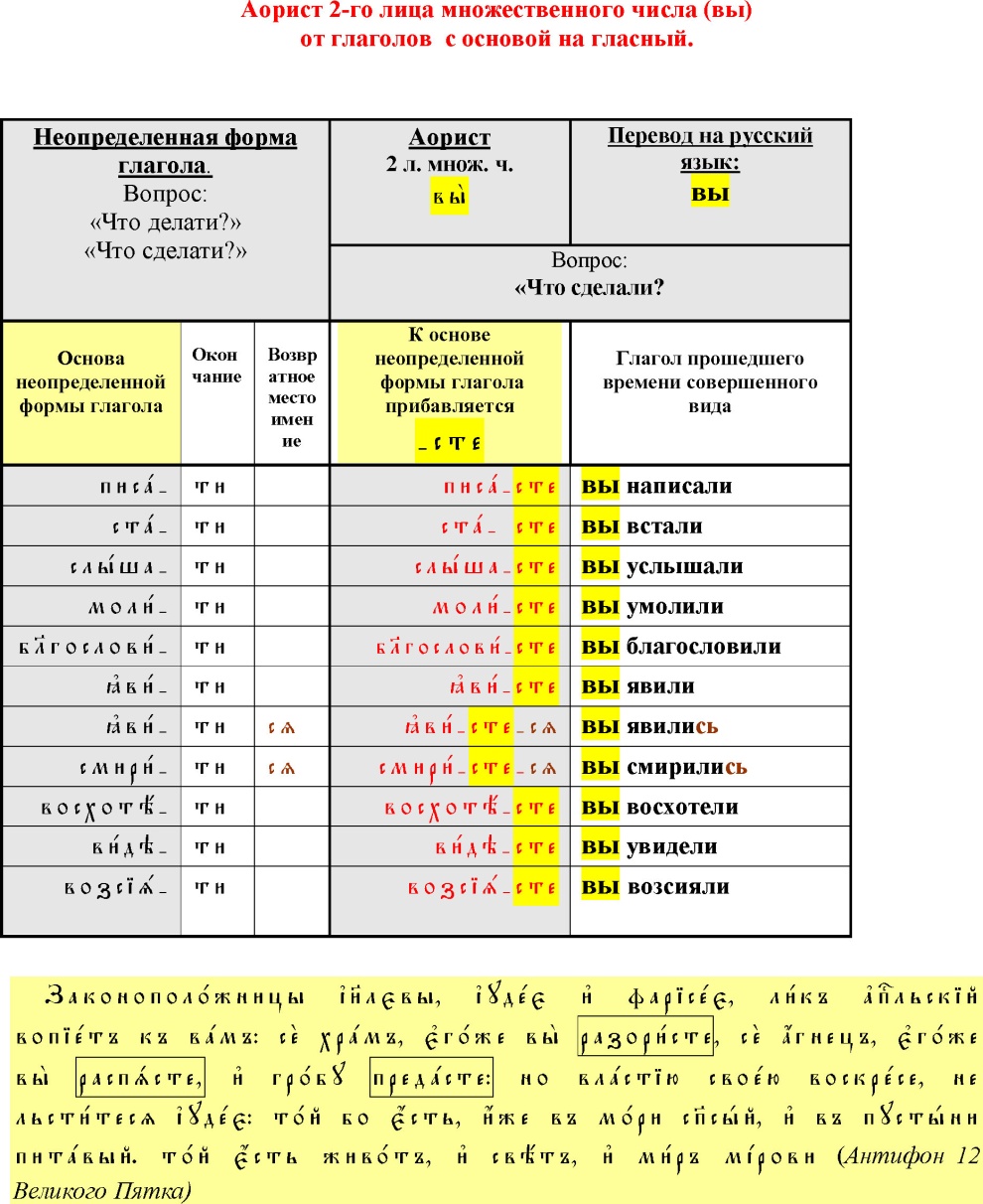

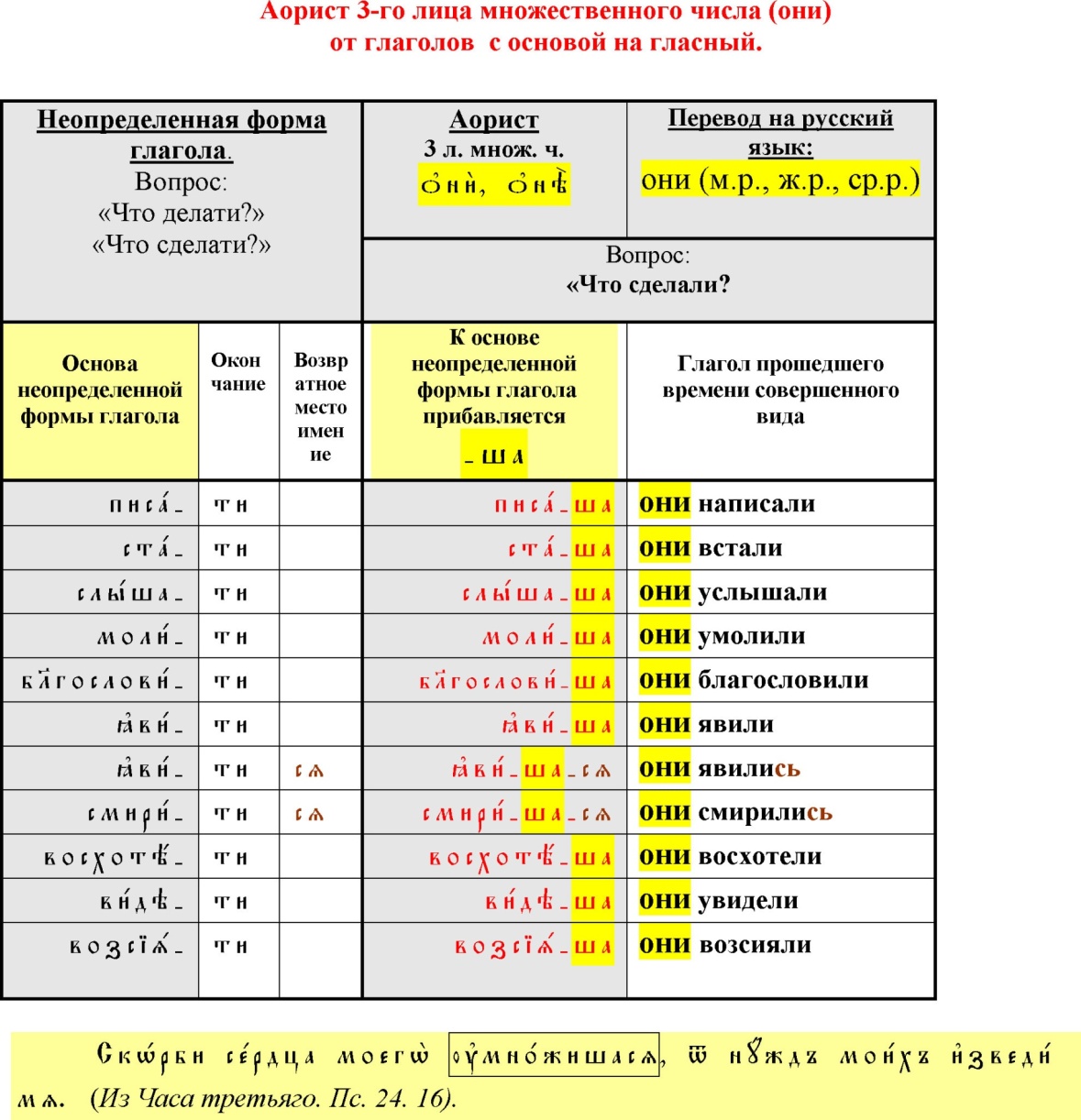

- •Основа на гласный Особенности аориста во 2-м и 3-м лице единственного числа

- •Аорист глагола

- •Перевод на русский язык:

- •Образование имперфекта от глаголов 2-го спряжения

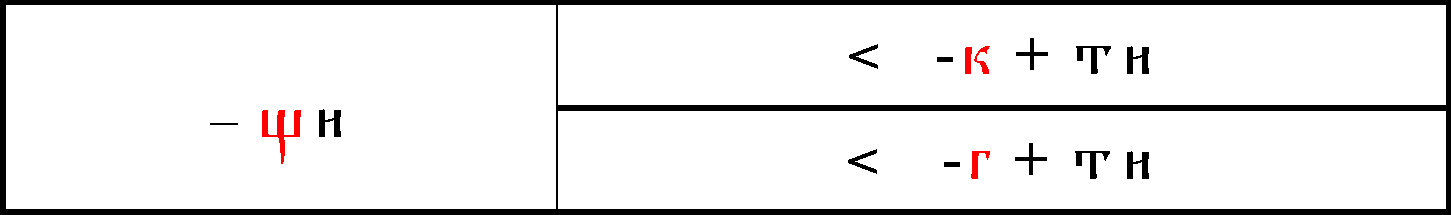

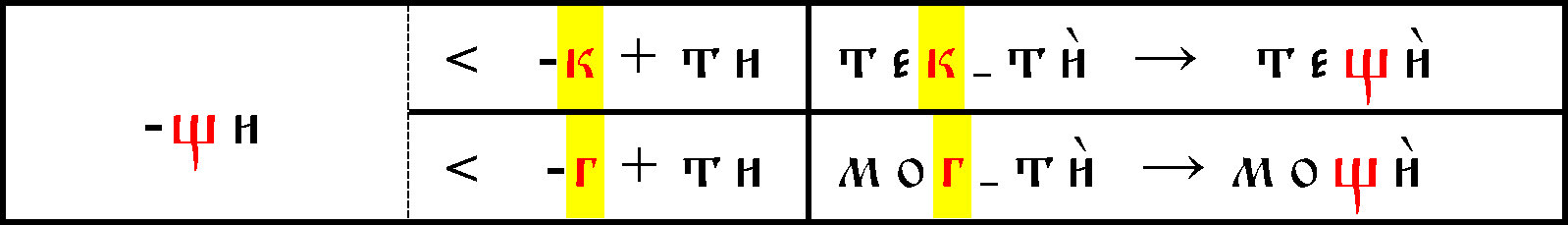

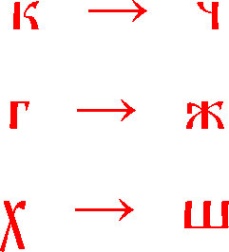

- •Чередования согласных в результате их смягчения

- •Образование основы имперфекта глаголов 2-го спряжения с чередованием согласных

- •Перевод на русский язык:

- •Образование имперфекта от основы настоящего времени

- •Перевод на русский язык:

- •* * * Перфект

- •Образование перфекта

- •Историческая справка

- •Примеры:

- •Причастие

- •Причастие действительного залога

- •Основа причастия действительного залога

- •Краткость и полнота причастия

- •Функция в предложении, значение и перевод на русский язык причастий в именительном падеже

- •Причастие действительного залога настоящего времени

- •Причастия действительного залога, настоящего времени, мужского рода, единственного числа, именительного падежа

- •Причастие действительного залога прошедшего времени

- •Артикль в церковнославянском языке

- •IV. Синтаксис Cинтаксический оборот «Двойной винительный» («Двойной именительный»)

- •В роли предиката – существительное

- •В роли предиката – прилагательное

- •В роли предиката – причастие

- •Синтаксический оборот «Дательный самостоятельный»

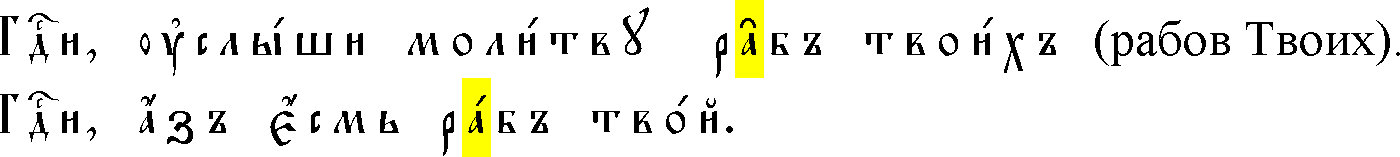

- •V. Объяснение богослужебных молитв и песнопений праздников Из богослужения праздника Святой Пасхи

- •Молитва Царю Небесный

- •VI. Принципы учебного перевода гимнографических текстов

- •Уяснение логического смысла фразы

- •Некоторые риторические приемы византийско-славянской гимнографии

- •Общие принципы понимания славяно-византийской гимнографии

|

Библиотека Учебник церковнославянского языка

ОГЛАВЛЕНИЕ

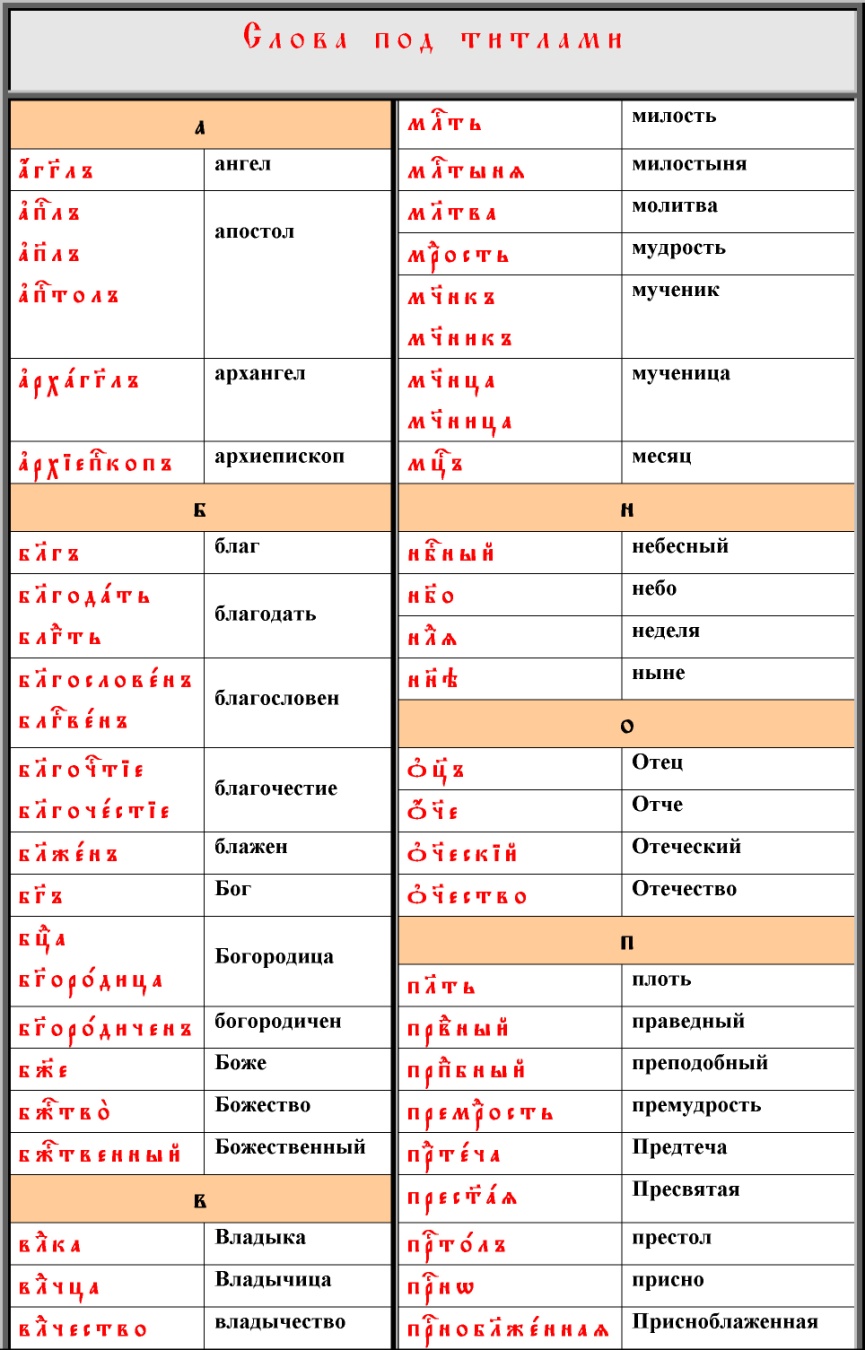

Введение I. Правописание Алфавит. Надстрочные знаки и знаки препинания. Цифровые обозначения букв. Знаки сокращения письма. Слова под титлами. II. Фонетика Первое смягчение согласных. Второе смягчение согласных. III. Грамматика Местоимение: – Личные местоимения. Глагол: – Настоящее время глагола. Настоящее время архаических глаголов. – Прошедшие времена глагола: Аорист. Имперфект. Перфект. Причастие: – Действительное причастие настоящего времени. – Действительное причастие прошедшего времени. – Архаическое причастие. Артикль. IV. Синтаксис Синтаксический оборот «Двойной винительный» («Двойной именительный»). Синтаксический оборот «Дательный самостоятельный».

V. Объяснение молитв и песнопений праздников VI. Принципы учебного перевода гимнографических текстов VII. Библиография

* * *

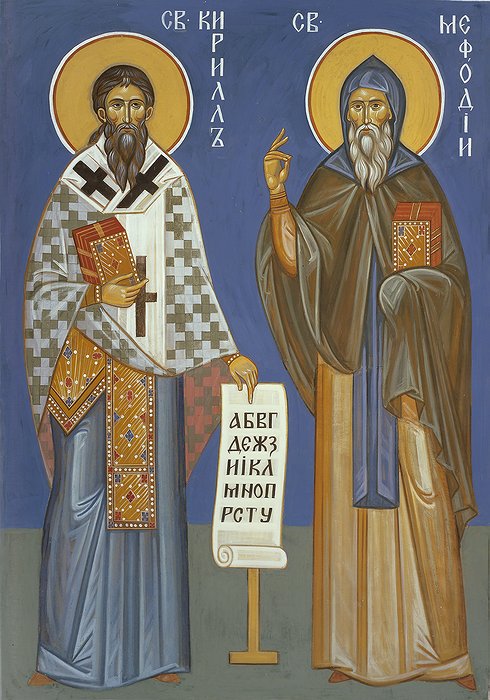

Церковнославянский язык – язык Священного Писания и богослужения, в середине-конце IX века данный Богом православным славянам через святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и ставший общим богослужебным и литературным языком всех православных славян. С началом формирования светских литературных языков он перестает быть общим языком литературы славянских народов, но остается языком богослужения и богообщения, объединяющим православных славян в литургическом единстве. Особенности церковнославянского языка ставят его в исключительное положение в ряду остальных языков. 1) Церковнославянский язык был создан как книжный язык исключительно для богослужебных целей, для Евангельского Благовествования, для приобщения славян к Православной вере и Церкви. Кроме того, он стал общим для всех православных славян языком книжности и культуры, ибо вся средневековая литература православного славянского мiра была христианской. Можно утверждать, что в эпоху с IX почти до конца XVIII вв. у восточных и части южных славян, а в ранний период и у славян западных, существовал единый древнеславянский (церковнославянский, книжнославянский) литературный язык. 2) Церковнославянский язык с самого своего возникновения, т.е. со времени создания своей азбуки (862-863 гг.) и первых переводов с греческого языка, был создаваем людьми высокой духовной жизни. Не только сами Первоучители, но и их ученики, прославлены в лике святых Православной Церкви. Кроме того, важно помнить, что святые просветители славян Кирилл и Мефодий были монахами, причем монахами аскетического, пустынного устроения, всю жизнь стремящимися к пустынному уединению и исполнившими свою миссию просвещения славян именно по послушанию Божественной воле. Первая азбука, созданная святым равноапостольным Кириллом, – глаголица, – не имела аналогов среди существовавших к тому времени алфавитов и была всецело плодом молитвы, поста и духовного творчества святого Кирилла. Во все времена бытования церковнославянского языка во всех славянских странах, и особенно на Руси, он воспринимался как язык сакральный, священный, чему свидетельство – существование множества вариантов так называемых «Азбучных молитв», т.е. молитв, построенных по принципу азбучного акростиха. 3) Церковнославянский язык (а точнее – старославянский, или староцерковнославянский, под которым подразумевается язык памятников X-XI вв.) был создан на основе македонского наречия, – говора славян города Солуни, – носителями которого были святые просветители, т.е. принадлежал к группе южнославянских языков,подобно языкам сербскому, болгарскому, хорватскому. Однако, создан он был в Великой Моравии, находящейся на территории нынешних Чехии, Словакии и отчасти Венгрии, и предназначался для предков нынешних чехов и словаков, – т. е. для славян западных (к коим принадлежат, кроме чехов и словаков, уроженцы Польши). После Крещения Руси в 988 году церковнославянский язык стал достоянием народа русского, язык которого (наряду с украинским и белорусским) принадлежит к восточнославянской группе языков. Несмотря на такие языковые различия, церковнославянский язык в эпоху своего создания был понятен всем славянам, ибо славянские языки в то время отличались друг друга незначительно и были скорее диалектами, чем собственно языками, сохраняя особенности праславянского единства. 4) Будучи созданным на основе южнославянской группы языков, церковнославянский язык имеет характерные черты южнославянизмов. Вот некоторые из них: а) неполногласие: град, страна, храм (южнослав., цслав.). Ср. вост.-слав., рус.: город, сторона, хоромы; б) гласный «е» в начале слова: елень, есень (южнослав., цслав.). Ср. рус.: олень, осень; в) согласный «щ» на месте вост-слав. «ч»: нощь, свеща, мощь, пещеры, горящий, могущий (ю.-слав. и цслав.). Ср. рус.: ночь, свеча, мочь, Печоры, горячий, могучий. 5) Хотя церковнославянский язык был создан на основе разговорного языка города Солуни, он сразу стал языком книжным, искусственным, ибо возник как язык перевода с языка греческого, вобрав в себя особенности его грамматики, лексики и синтаксиса. Во многом он был плодом духовного творчества своих создателей – святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. С самого начала ими сознательно был выбран единственно возможный для перевода метод – пословный, а часто и поморфемный(приставка, корень, окончание). В особенности это касается многочисленных в греческом богослужебном языке сложных лексем (напр., «древо благосеннолиственное», «людем пешемореходящим» и т.п.). Святые переводчики заново создавали славянские слова и синтаксические конструкции по матрице греческого оригинала, употребляя при этом метод калькирования морфем, однако в нужных случаях не пренебрегая и богословско-филологическим творчеством. Создавался язык, принципиально отличающийся от своей разговорной основы, с лексическим фондом и синтаксическими конструкциями, отсутствовавшими в разговорных славянских языках. Нужно помнить, что на церковнославянском языке никогда не говорили и не говорят, он всегда употреблялся как общий язык Священного Писания и богослужения всех православных славян, а до XVII века – и как единый и единственный их литературный язык. 6) Кроме того, многие разговорные славянские лексемы в церковнославянском книжном языке приобретали новое – христианское – значение, которого до той поры у них не было. Святые переводчики не только создавали новые слова и словосочетания по греческой модели, но и воцерковляли уже имевшиеся у славян слова и выражения, придавая им ранее отсутствовавший у них духовный смысл. Таким образом происходило преображение славянского языка и воцерковление славянского духа, а также приобщение его к православной византийской духовной традиции, превращение живого разговорного языка солунских славян в литературный язык высшей духовной культуры. 7) Будучи средством воплощения определенных священных текстов, церковнославянский язык не существовал и не существует как некое абстрактное явление, но несет в себе особенности тех памятников, которые на нем написаны. Эти тексты, в зависимости от степени своей сакральности, составляли строгую иерархию. На первом месте – Священное Писание, на втором – богослужебные, литургические тексты, затем – творения Святых отцов, литература аскетическая, литература проповедническая («слова»), затем – агиографическая литература (жития святых), повествовательная («повести»), историческая (хронографы, летописи), паломническая («хождения»), и т.п. 8) Переводы, в огромном количестве создававшиеся в православных славянских странах – в Сербии, Македонии, Болгарии, Древней Руси, – переписывались от руки и в каждой стране имели свои особенности, – так называемые «изводы», однако различие между изводами было весьма незначительным, так что гораздо больше разночтений наблюдалось между «жанрами» внутри одного извода (напр., гимнографии и агиографии древнерусского извода), чем между разными изводами одного жанра (напр., болгарским и древнерусским). 9) Являясь языком книжным, литературным, а главное – сакральным и богослужебным по своему предназначению, церковнославянский язык был в бόльшей или меньшей степени закрыт для проникновения в него элементов разговорных славянских языков. Однако, это проникновение имело место в тех его, условно говоря, «жанрах», которые находились на нижних ступенях иерархической лестницы. Верхние же ступени – Священное Писание и богослужение – были, по преимуществу, закрыты для вторжения разговорных языков какой бы то ни было эпохи. Именно в этих текстах проявлялся наибольший консерватизм и стремление к строгой норме. 10) Однако, рукописное распространение творений церковнославянской книжности влекло за собою неизбежные разночтения, ошибки, варианты, т.е. в бόльшей или меньшей степени утрату нормированности и единства. Это приводило к осознанию необходимости централизации и унификации языка, т.е. к необходимости «книжных справ». В результате никоновской книжной справы в XVII веке, т. е. исправления московских богослужебных книг по львовским и киевским образцам, произошла унификация московской и киевской традиций, при этом киевская традиция фактически победила московскую, и, впоследствии сама претерпев заметное влияние со стороны последней, сделалась традицией общерусской. Церковнославянский язык русской редакции, прежде вобравший в себя и южнославянскую традицию, прекратившую к тому времени свое самостоятельное существование, оказался, таким образом, единственным преемником языка староцерковнославянского. Именно он стал и по сей день пребывает языком тех православных славянских Церквей, которые не предали завещанного им Богом церковнославянского наследия. Эти Церкви пользуются в своем богослужении церковнославянскими книгами русской редакции, хотя и с некоторыми незначительными изменениями. 11) Характерны особенности всех книжных справ, имевших место в истории церковнославянской книжности. Все они провозглашали принцип «святой старины», т.е. при исправлении руководствовались идеей соответствия славянского текста греческому оригиналу и древним рукописям, богословской точности, а также благочестия и благолепия. Ни одна из существовавших книжных справ, включая последнюю значительную справу XVII века – «никоновскую», – не провозглашала своей целью приблизить церковнославянский язык к разговорным славянским языкам или сделать язык богослужения понятным. 12) Если говорить о церковнославянском языке богослужения, то нужно отметить его специфические черты. Прежде всего, это пословность перевода гимнографических творений, что имело место на протяжении всего существования церковнославянского богослужебного языка. Достаточно сравнить рукописи разных «временных срезов», чтобы убедиться, что отступления от пословного перевода, сохраняющего пространственное расположение лексем греческого синтаксиса, иными словами, – замысел поэта-гимнотворца, – минимальны. Порядок слов в гимнографическом тексте меняется крайне редко, и таким образом сохраняется изначальный поэтический строй гимна как творения поэтического, написанного по определенным риторико-поэтическим законам византийской пиитики и освященным духовным гением поэта-гимнотворца. Что касается лексики, то она действительно в бόльшей или меньшей степени менялась на протяжении веков, однако слова для замен выбирались отнюдь не по принципу их современности, понятности и близости к разговорному языку той или иной страны или эпохи. Определяющим мотивом исправлений была богословская точность смысла. При этом учитывался весь опыт, накопленный переводчиками прошлых лет, поэтому новое слово, взятое справщиками взамен старого, зачастую было «гиперцерковнославянизмом», т.е. взятым из более древних памятников. Таким образом, можно сказать, что церковнославянский богослужебный язык менялся как бы «по кругу», вновь и вновь возвращаясь к своим истокам, запечатлевая и бережно сохраняя почти в полном объеме всё своё многовековое духовное и культурное наследие.

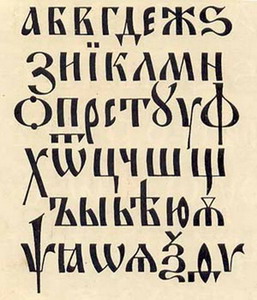

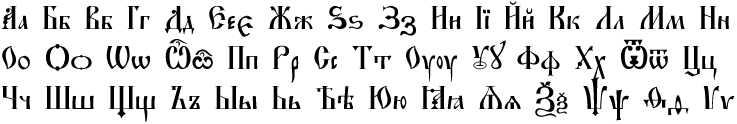

В церковнославянском языке алфавит состоит из 40 букв, большая часть которых по написанию и произношению соответствует русским буквам. Каждая буква церковнославянского языка имеет свое традиционное название.

По-разному пишутся, но одинаково произносятся следующие буквы и сочетания букв:

Церковнославянский

алфавит «кириллица» был создан на

базе греческого. Этим объясняется

наличие ряда букв (

),

избыточных для передачи славянской

речи. Греческим влиянием объясняется

и правило, согласно которому сочетание

Буква употреблялась для передачи особого гласного звука, представленного во многих славянских диалектах. В некоторых диалектах русского языка имеются различающиеся звуки и .

Надстрочные знаки и знаки препинания В церковнославянском языке используются особые значки, которые ставятся выше уровня строки и называются надстрочными. Это знаки ударения, особый знак придыхания и знаки сокращения слова(титла). Строгая система употребления надстрочных знаков возникает довольно поздно. Древнейшей рукописью с проставленными знаками ударения является Чудовский Новый Завет (середина XIV в.), новый перевод с греческого на славянский, выполненный, по преданию, святителем Алексием, митрополитом Московским. Окончательно система надстрочных знаков формируется к началу XVIII вв. Знаки ударения В церковнославянском языке ударение бывает трех видов:

Над служебными словами: предлогами, союзами, частицами и т.п. ударение не ставится.

Различие

знаков ударения не связано с особенностями

произношения. Так, слова

Если

после слова с тяжелым ударением следуют

местоимения:

Облеченное ударение служит для того, чтобы различить формы единственного и множественного (или двойственного) чисел имен (существительных, прилагательных, местоимений, числительных), а также причастий. Облеченное ударение ставится во множественном и двойственном числе. Например:

Кроме облеченного ударения, для различения совпадающих форм имен используются буквы: «омега» и «есть-широкое». Они также ставятся во множественном и двойственном числах падежных форм имен, совпадающих с их единственным числом. В единственном числе им соответствуют буквы «он» и обычное «есть». Знак придыхания

Если

слово начинается с гласной, то над

этой гласной ставится знак придыхания,

который по-славянски называется

В древнегреческом языке знаки придыхания влияли на произношение.

Знак

придыхания может совмещаться со знаком

ударения. Сочетания этих знаков имеют

специальные названия. Сочетание

острого ударения и придыхания

Знаки титла

Ряд

слов в церковнославянском языке

пишутся не полностью, а сокращенно.

Сокращения выделяются при помощи

специального знака, который называется

знаком титла. Под титлом пишутся слова,

обозначающие священные, почитаемые

предметы или понятия, например

Знак

титла в слове

Имеется несколько вариантов знака титла:

Знаки препинания В церковнославянском языке правила постановки знаков препинания менее строгие, чем в русском, т.е. в одном и том же случае могут стоять разные знаки, а может и вообще отсутствовать какой-либо знак препинания. Следует обратить внимание на наиболее значительные отличия церковнославянских знаков препинания от современных русских:

Цифровые значения букв В церковнославянских текстах не употребляются арабские и латинские цифры. Для записи чисел используются буквы церковнославянского алфавита, которые имеют числовые значения. В этом случае над буквой ставится знак титла.

Если число записано двумя или более буквами, то знак титла, как правило, ставится над второй буквой от конца.

Числа

от 11 до 19 записываются так: на первом

месте - буквы, обозначающие единицы,

а на втором буква

Тысячи

обозначаются знаком

Летосчисление

может вестись как от Рождества Христова,

так и от сотворения мира. Временной

промежуток между этими событиями, по

церковному преданию, равен 5 508 годам.

Следовательно, если дата указана

как

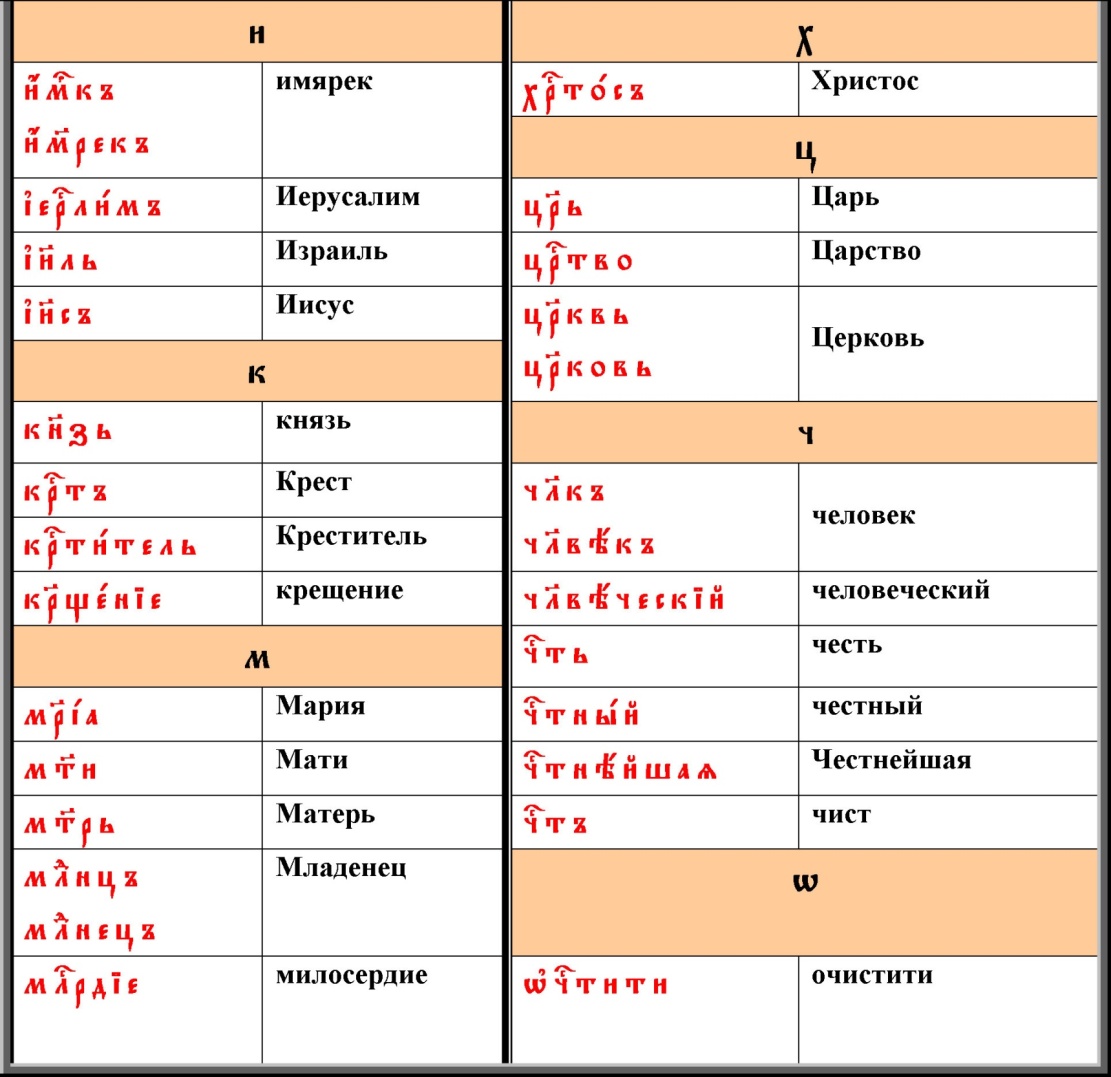

Знаки сокращения письма

К

ним относятся

Паерок заменяет твердый знак (ер), встречается как в конце, так и в середине слов над согласными. Употребление титл сложнее. В общем случае из сокращаемого слова изымается несколько подряд идущих букв, а над местом изъятия или рядом с ним ставится либо простое титло, либо одна из изъятых букв в качестве букво-титла. В новоцерковно-славянском языке количество случаев, подлежащих титло-сокращению, хоть и относительно велико, но строго фиксировано. В древне-славянском языке титло-сокращение применяется гораздо чаще и менее формально (там букво-титла, возможно, правильнее было бы называть выносными буквами). В новоцерковно-славянском языке применяются следующие букво-титла: в, г, д, ж, з, н, о, р, с, х, ч. Называются они по названию буквы алфавита с добавлением "-титло": слово-титло, добро-титло. Вот как они выглядят:

Собственно, паерок также можно считать букво-титлом, "ер-титлом". Титла , , , , применяются часто (особенно и ), остальные употребляются в старообрядческих и в старопечатных книгах. Титло в древнерусских азбуках называется "взметом".

* * *

II.

Фонетика

Первое

смягчение согласных

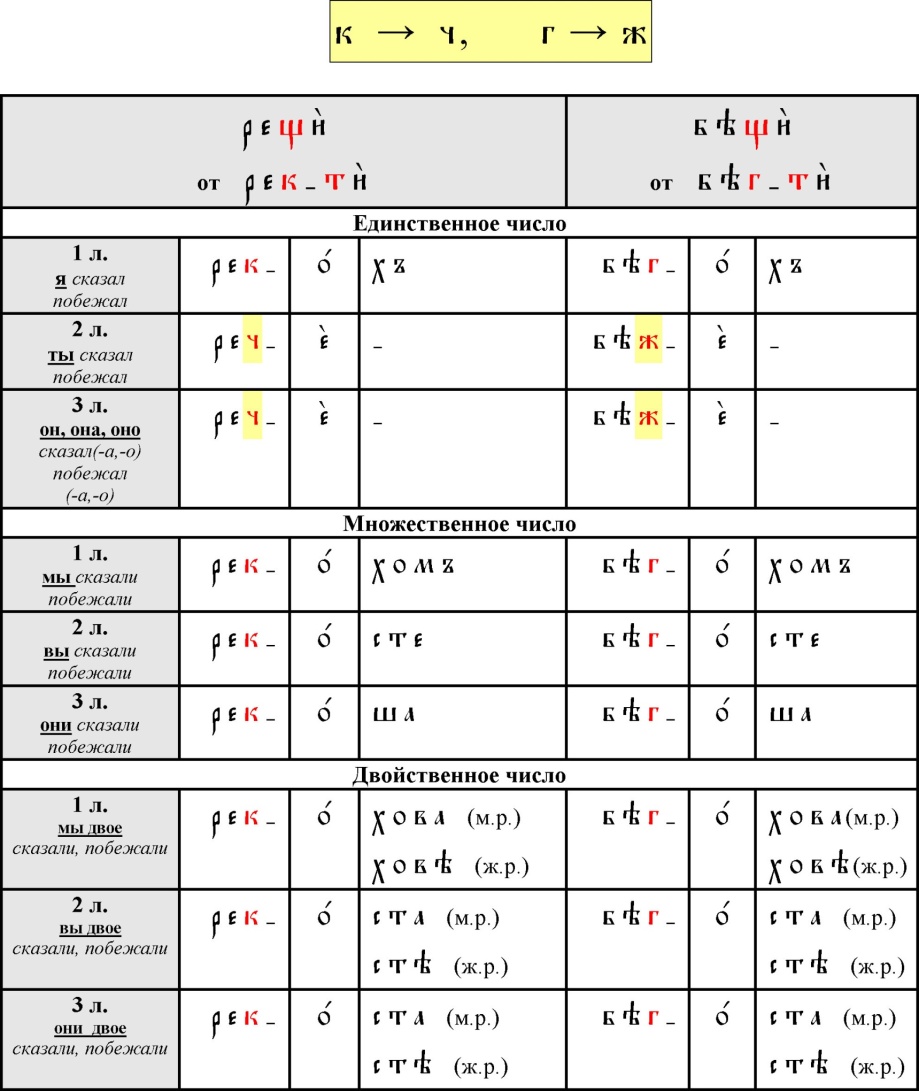

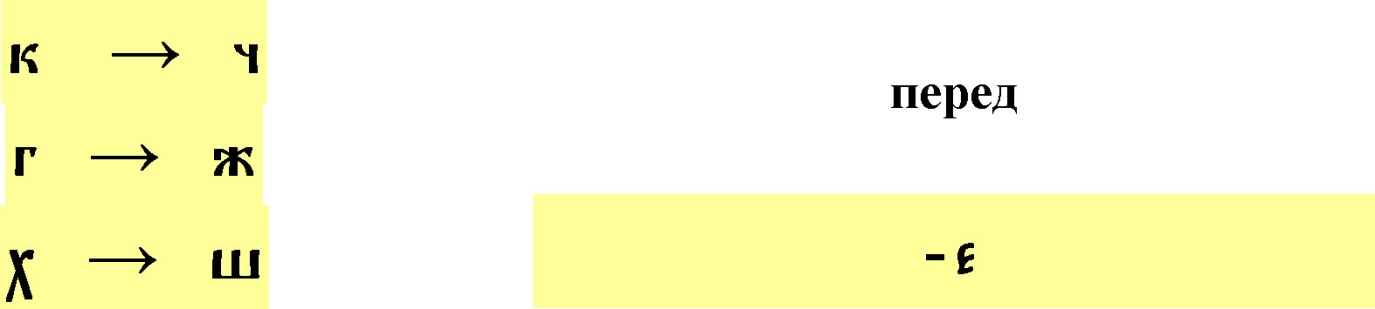

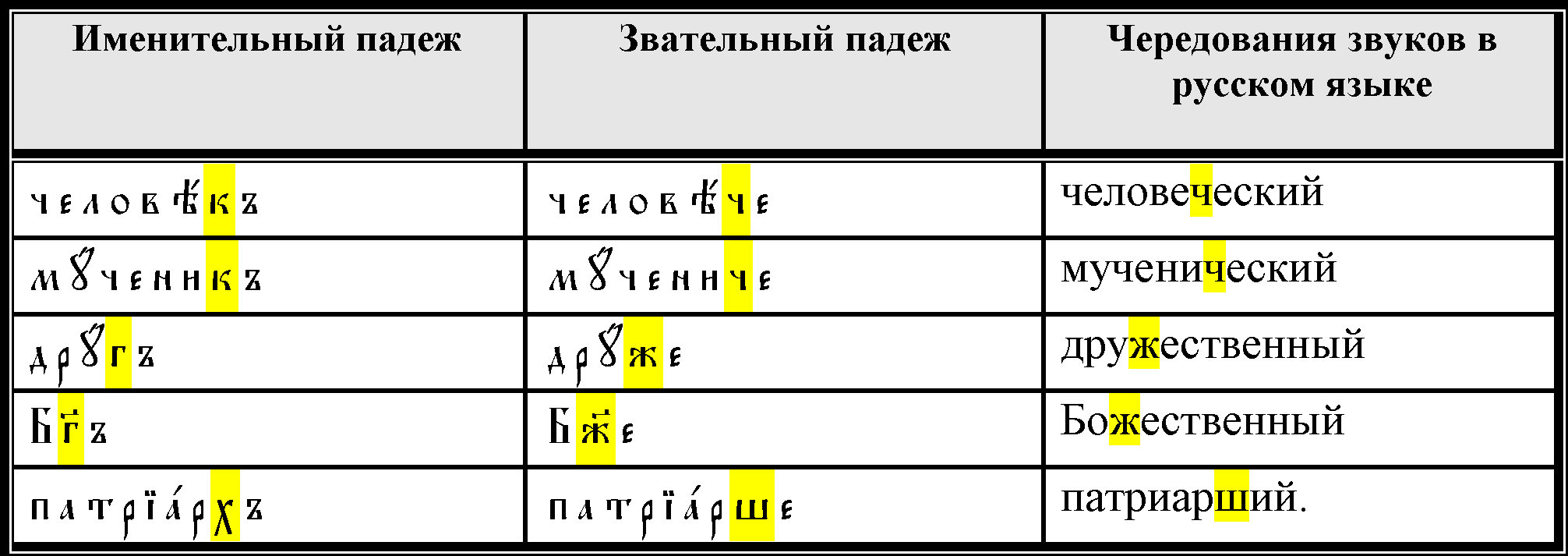

Результаты этого смягчения имеются и в современном русском языке: напр.: могу – можешь; бегу – бежишь; реку – речь; пеку – печешь; дух – душа; грех – грешить. Это фонетическое (т. е. звуковое) явление было более ранним по сравнению с последующими, поэтому оно называется 1-м смягчением согласных (или 1-й палатализацией). Затем произошло и 2-е смягчение тех же согласных, но уже не в шипящие, а в свистящие (ц, з, с). О нем мы поговорим позже. Церковнославянский язык отразил эти фонетические явления, еще имевшие место в разговорном языке славян IX века, и как язык книжный сохранил их даже тогда, когда в устной речи они утратились, т. е. когда уже могли произноситься такие звукосочетания, как, напр., [ке], [ге], [хе]. Особенно часто в церковнославянском языке встречается смягчение

Так, когда в молитве или песнопении мы к кому-то обращаемся, в церковнославянском языке употребляется особый – звательный – падеж, часто оканчивающийся на гласный -е.Если перед этим окончанием имеются согласные к, г, х, то они всегда меняются на ч, ж, ш.

Смягчение согласных к, г, х, как явление фонетическое, не зависит от того, в какой части речи оно употребляется, а зависит от соседства тех или иных звуков. Наряду со звательным падежом существительных и многими другими грамматическими формами, оно имеет место и в аористе 2-го и 3-го лица единственного числа от глаголов с основой на «-к-», и «-г-»(см. далее).

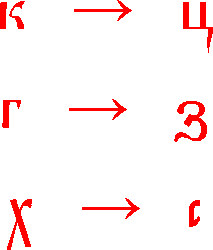

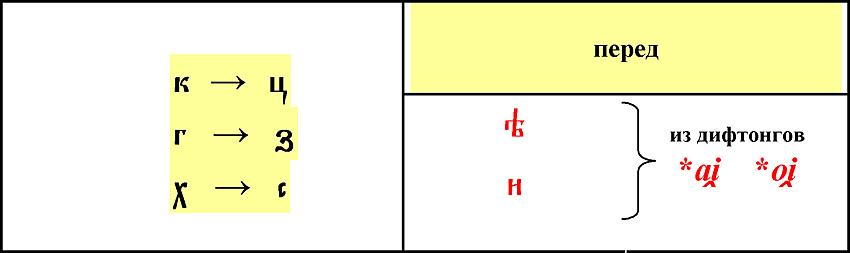

Второе смягчение (палатализация) задненебных согласных к, г, х

Второе смягчение задненебных согласных к, г, х произошло позже первого, о чем свидетельствует его название. В ходе второго смягчения согласные к, г, х в определенной фонетической позиции меняли свою артикуляцию, преобразовываясь в свистящие:

Эта позиция была перед гласными, обозначаемыми буквами «ять» и «и», причем, гласными дифтонгического происхождения, – из индоевропейских дифтонгов *aiили *oi.

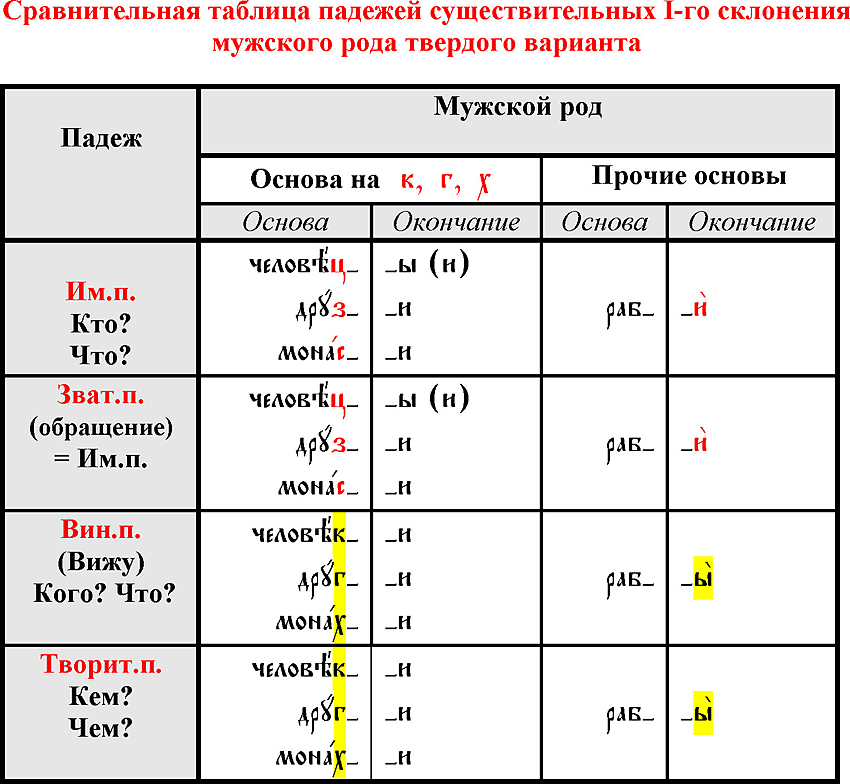

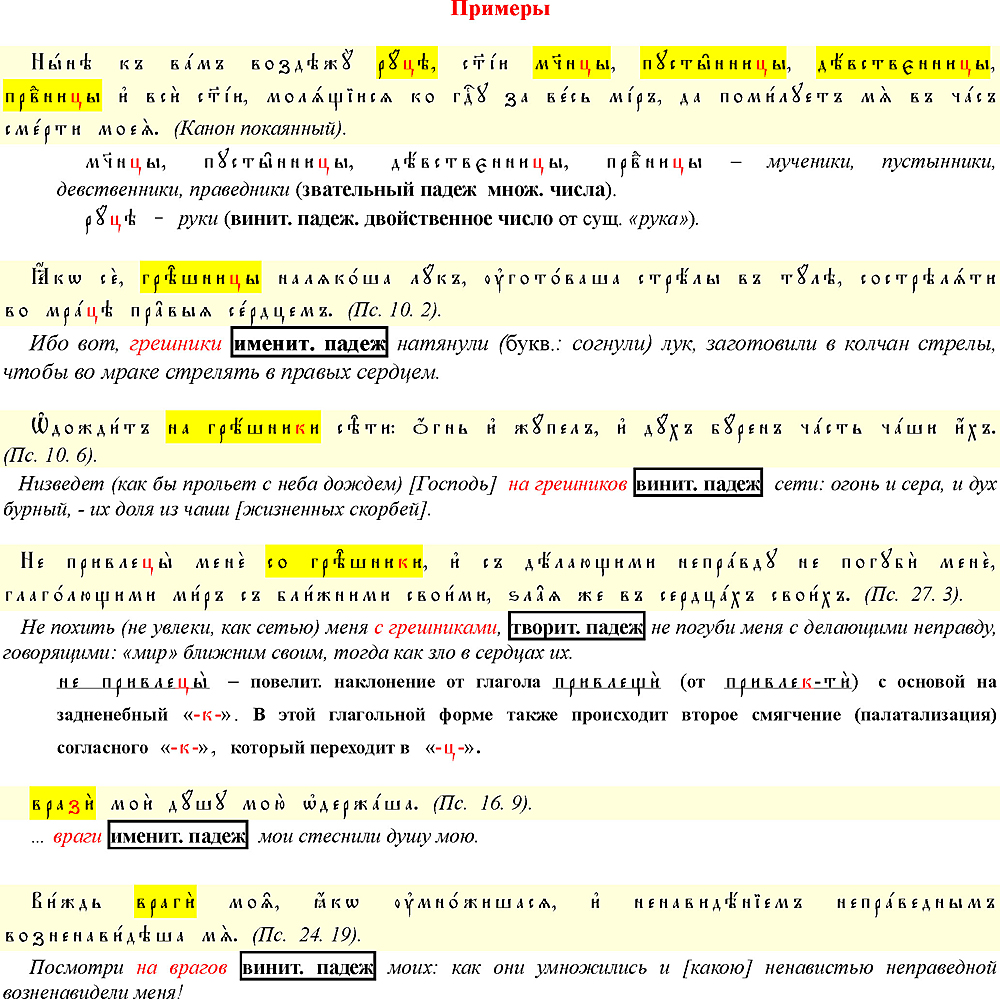

Именно такого дифтонгического происхождения (из дифтонга *oi)– окончание «и» в именительном и звательном падежах множественного числа первого склонения существительных. Здесь и происходит вторая палатализация (смягчение) задненёбных: к, г, х в свистящие ц, з, с. В винительном же и творительном падежах, где в старославянском языке было исконное окончание «-ы», задненёбные к, г, х остаются неизменными.

Заметим, что у всех остальных существительных мужского рода твердого варианта 1-го склонения в винительном и творительном падежах – окончание «-ы», которое и есть исконное окончание этих форм.

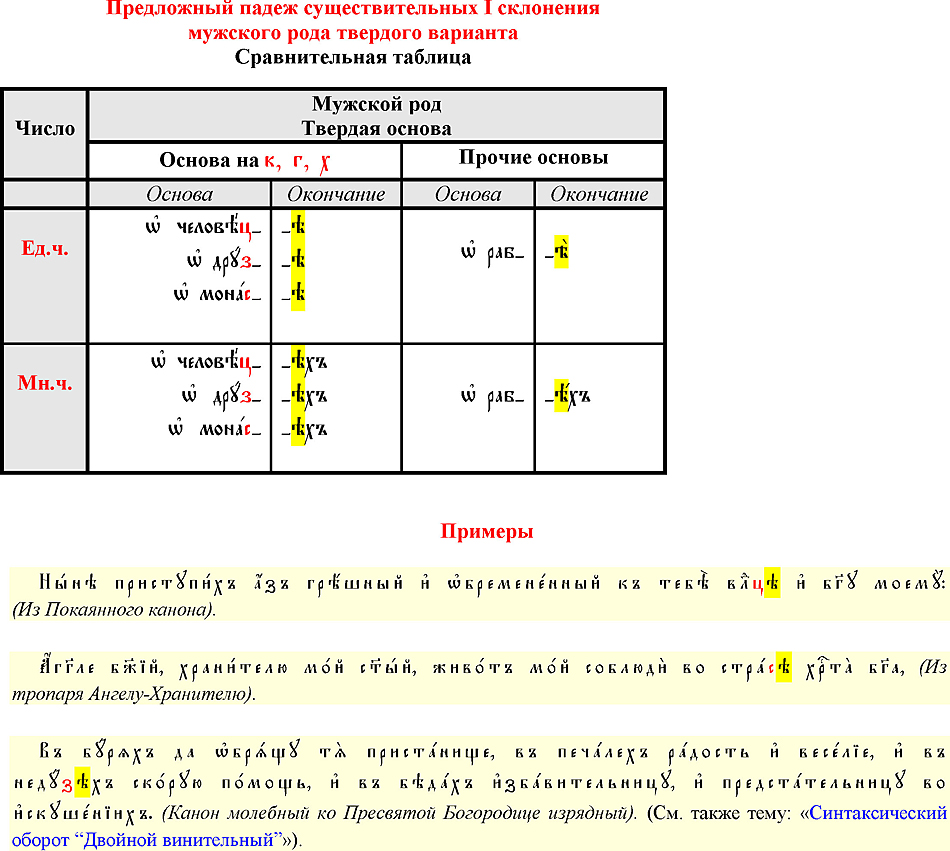

Вторая палатализация также имеет место и перед звуком, обозначаемым буквой «ять» (из дифтонгов *ai или*oi), которая входит в окончания существительных и прилагательных предложного падежа мужского рода 1-го склонения и предложного и дательного падежей женского рода единственного числа 2-го склонения.

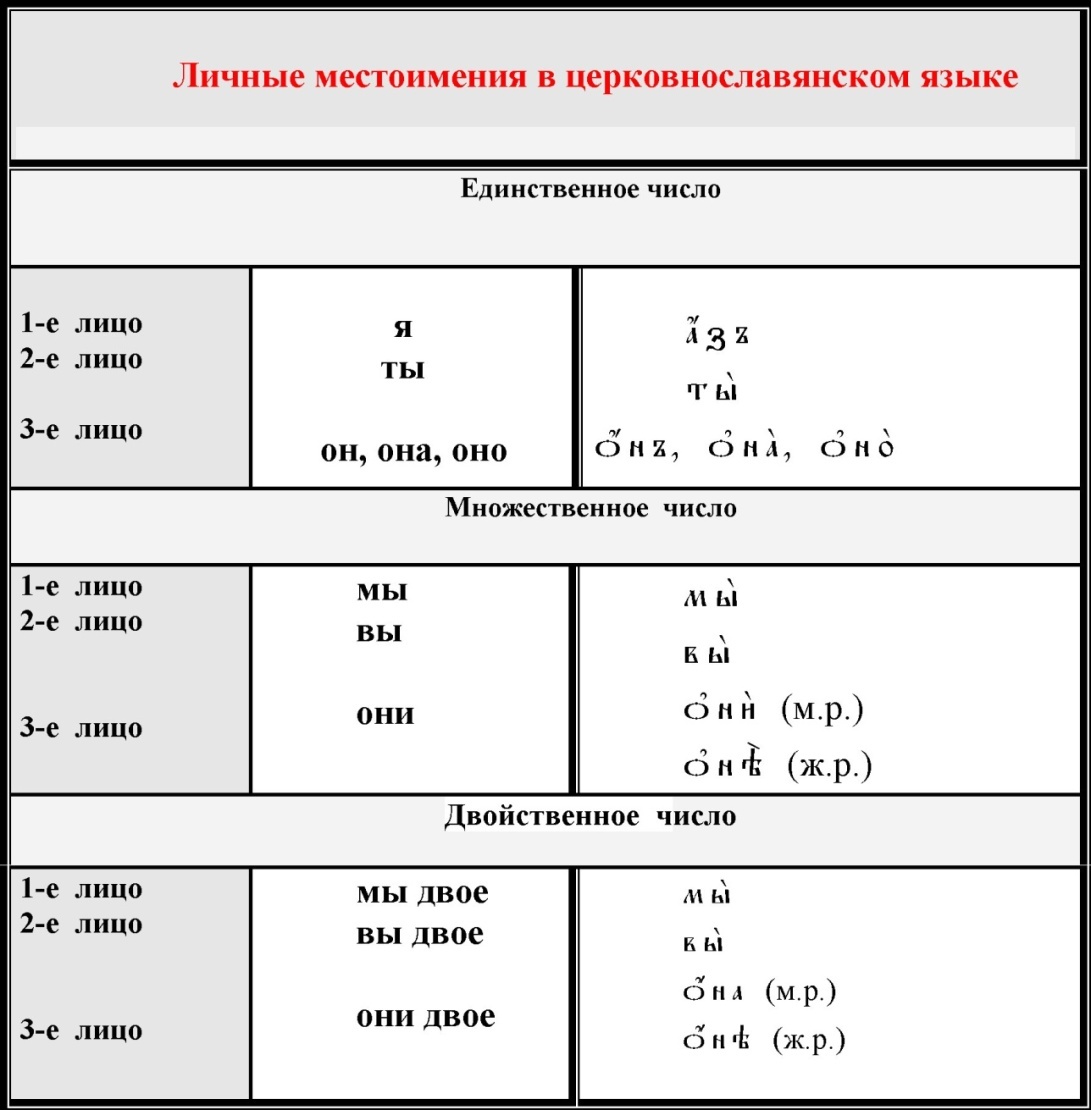

* * * III. Грамматика Местоимение

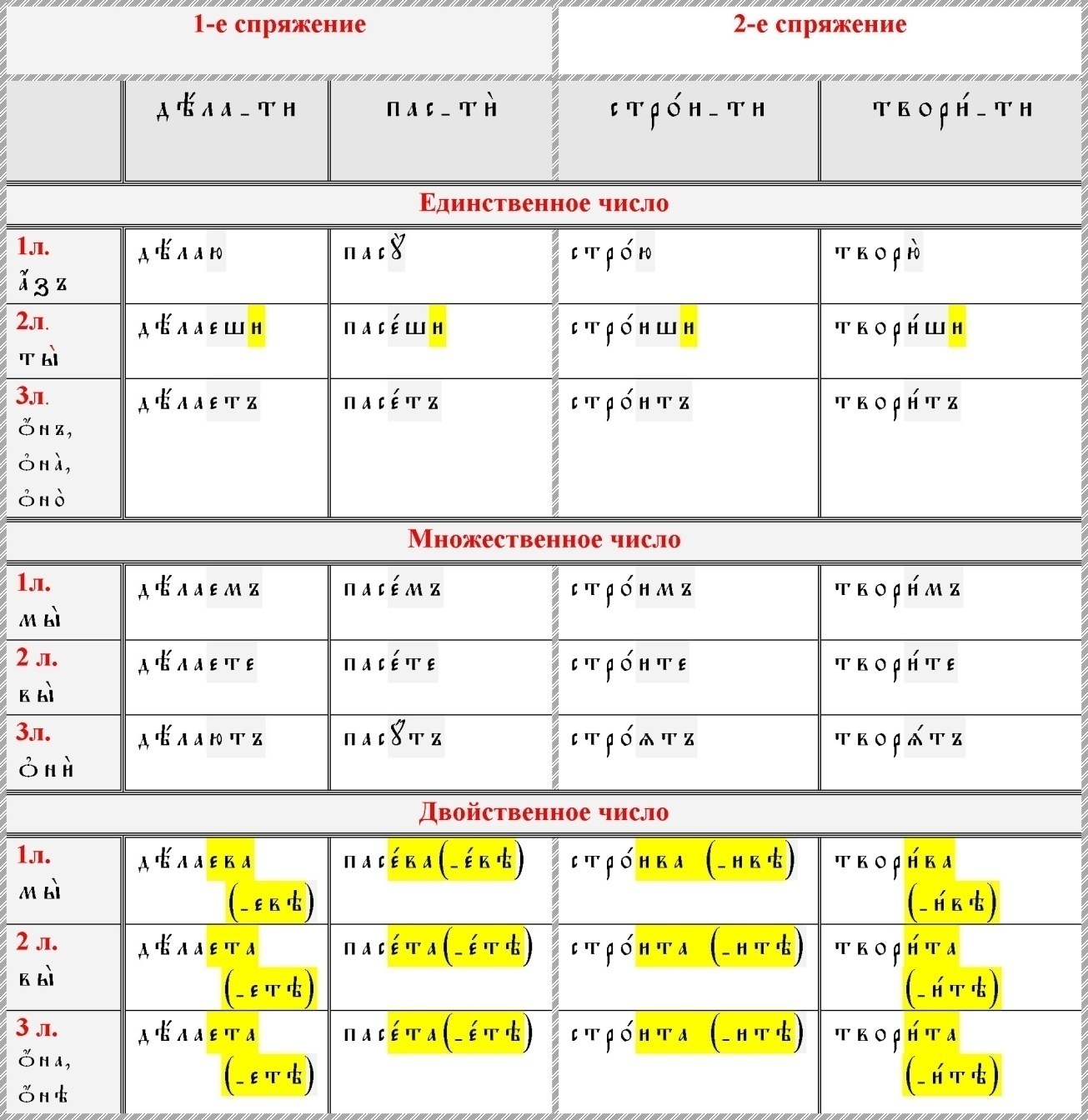

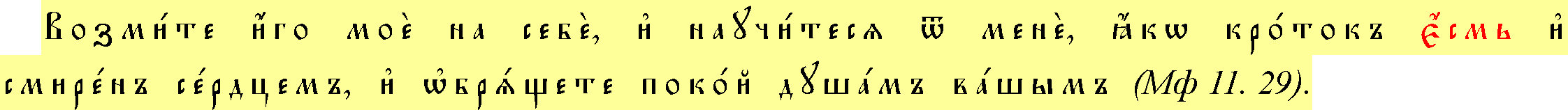

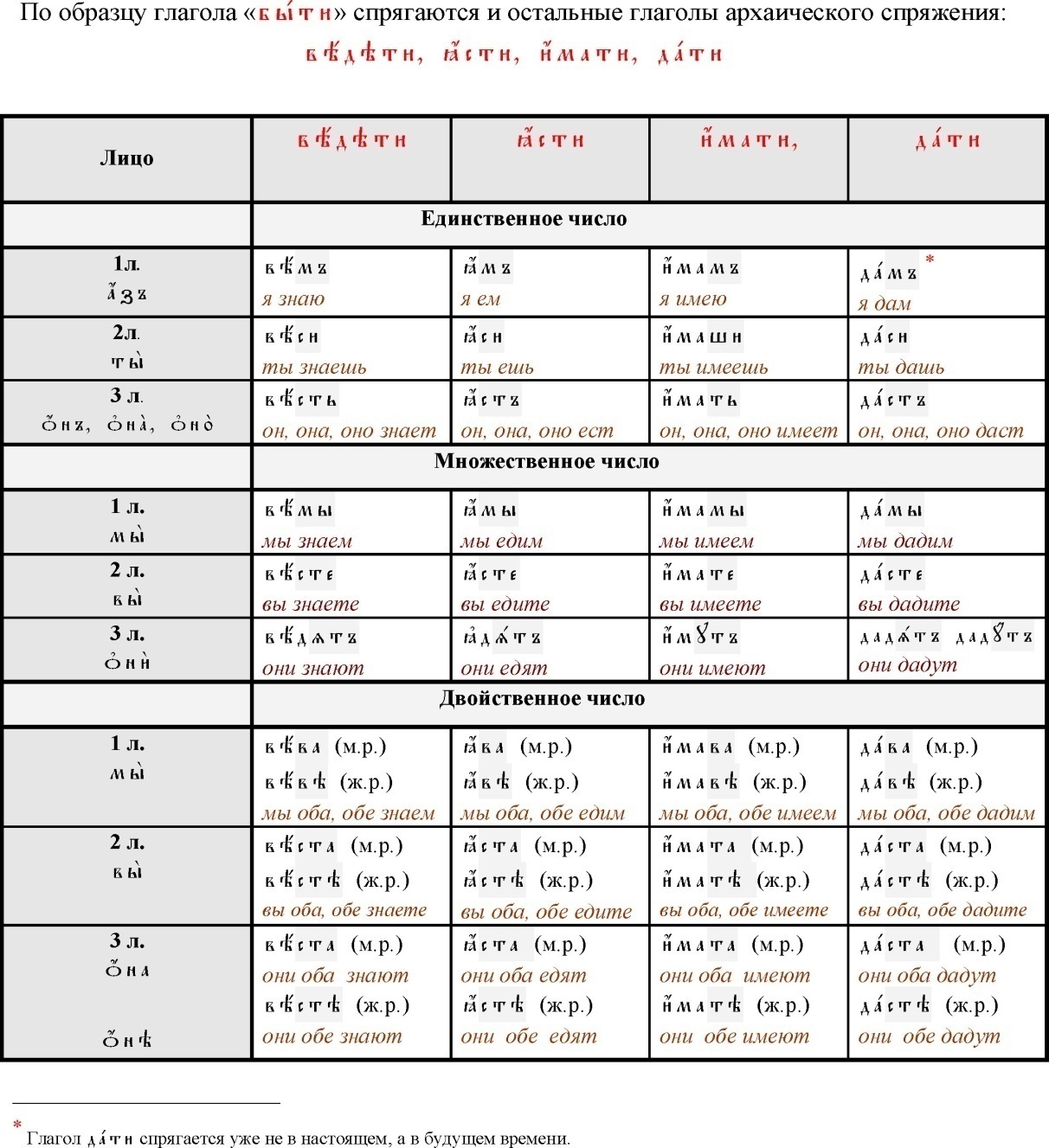

Глагол Настоящее время глагола Спряжение церковнославянского глагола в настоящем времени сходно со спряжением глагола в современном русском языке. Как и в русском языке, глагол имеет личные окончания настоящего времени в зависимости от того, к какому спряжению он принадлежит, – к первому или ко второму. Личные окончания церковнославянского глагола в настоящем времени тождественны окончаниям его в русском языке, кроме формы 2 л. ед. числа. В этой форме в русском языке глагол оканчивается на мягкий знак, а в церковнославянском – на «и». Существенным отличием от русского языка является то, что в церковнославянском языке (как и во многих древних языках) имеется форма двойственного числа. На окончания глагола в двойственном числе следует обратить особое внимание.

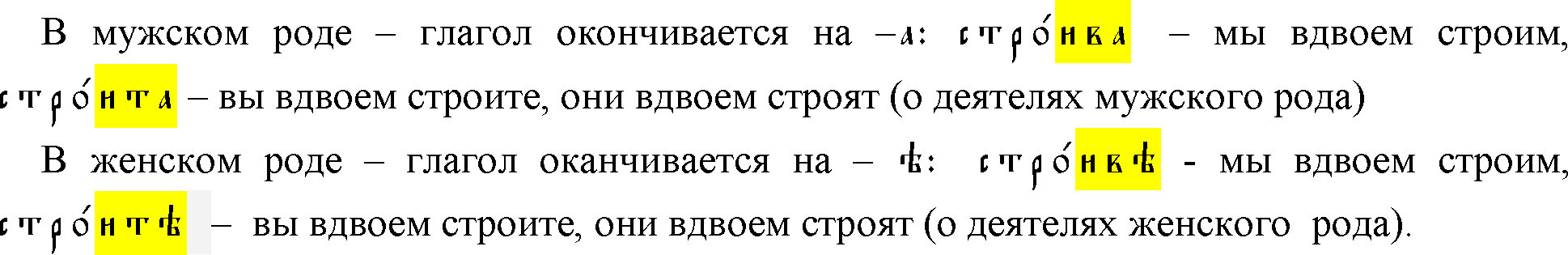

Перевод глаголов в двойственном числе на русский язык: 1-е лицо: мы вдвоем делаем, пасем, строим, творим 2-е лицо: вы вдвоем делаете, пасете, строите, творите 3-е лицо: они вдвоем делают, пасут, строят, творят. В формах двойственного числа окончания глаголов различаютсяпо родам.

Если деятели один мужского, другой женского рода, – окончание глагола образуется по мужскому роду. Если деятели среднего рода, – окончания глагола могут быть и по мужскому, и по женскому родам.

Чередования согласных в 1-м лице единственного числа настоящего времени В 1-м лице единственного числа настоящего времени церковнославянского глагола перед окончанием некоторые согласные звуки* смягчаются. В результате происходят чередования согласных, причем, некоторые формы глаголов совпадают с формами современного русского языка (напр., просити – прошу, любити – люблю, ломити – ломлю), а другие являются особенностью языка церковнославянского (напр., ходити – хожду, видети – вижду, светити – свещу). Впрочем, такие чередования – примета всех южнославянских языков (болгарского, сербского, македонского), к которым относится язык церковнославянский, в отличие от восточнославянских языков (русского, украинского, белорусского). *Речь идет именно о звуках, а буквы – их письменное обозначение.

*Запятая вверху согласной обозначает ее мягкость.

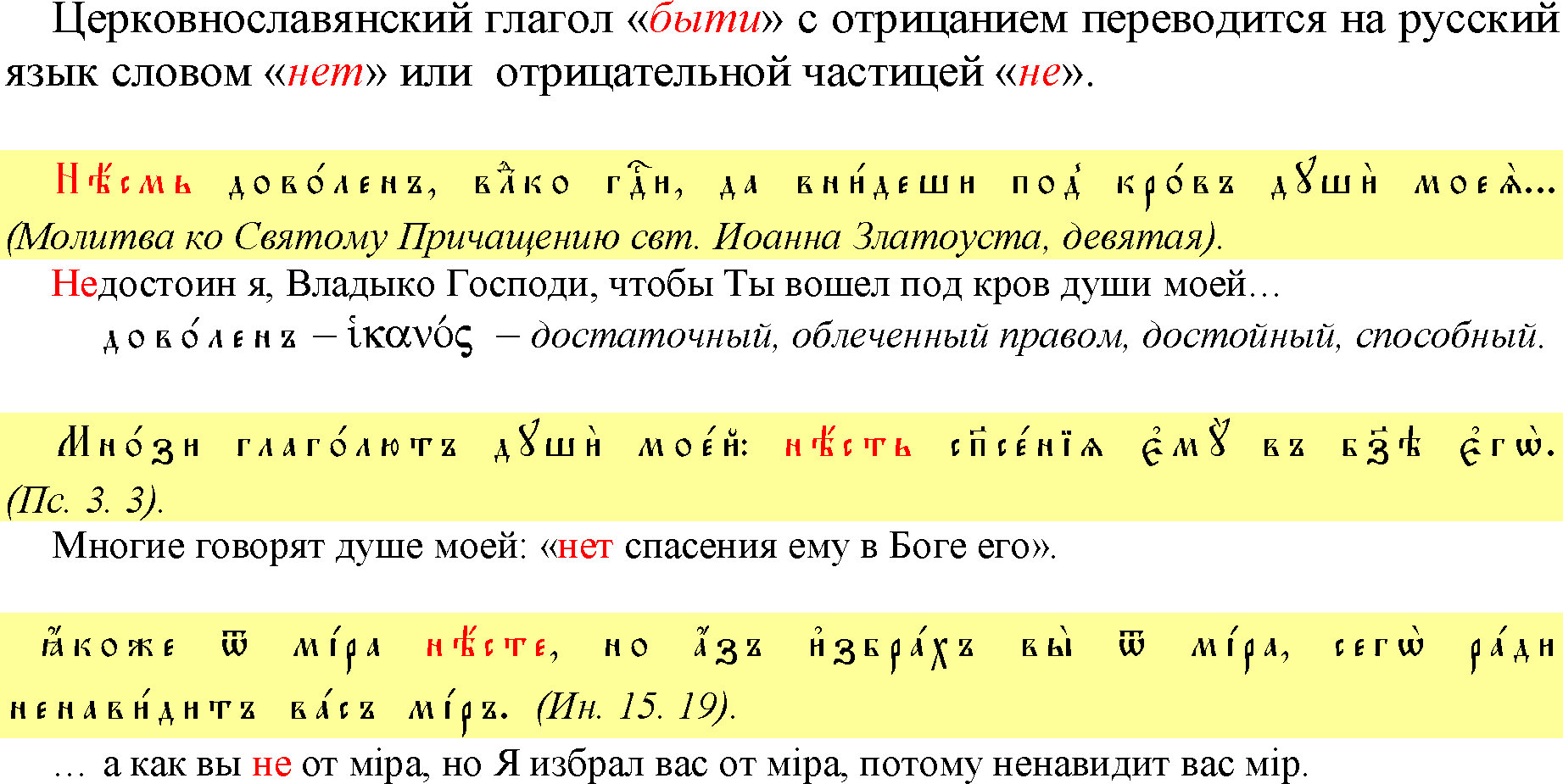

Средний род глаголов двойственного числа имеет окончания как мужского, так и женского рода. При переводе на русский язык спрягаемые в настоящем времени формы глагола «быти», представляющие собою часть составного сказуемого, опускаются.

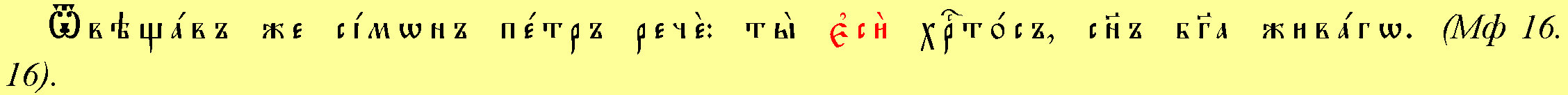

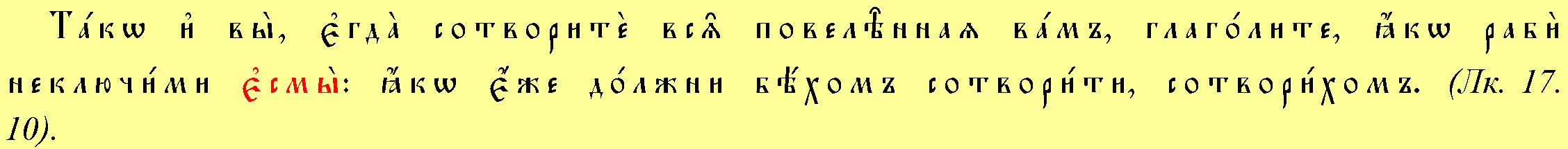

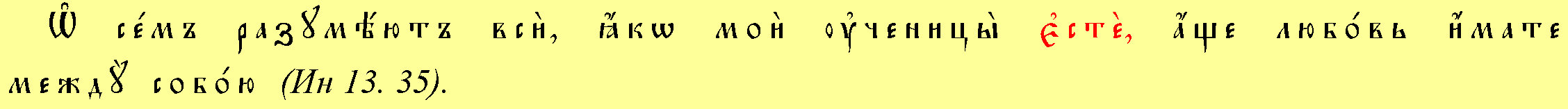

Примеры:

Возьмите иго Мое на себя и научитеся от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим.

Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты – Христос, Сын Бога Живаго.

Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.

Так и вы, когда исполните всё повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоющие, потому что сделали, чтó должны были сделать. неключúмый âχρεĩος – бесполезный, ненужный, непригодный. Ср.: ключúмый – идущий к доброму концу, способный, годный, путный, полезный, удатный (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. М., 1979. С. 123). От слова «ключ» через значение «подходящий» (т. е. как ключ подходит к замку). Так, в старославянском языке «ключаемъ», «ключимъ», «ключьнъ» значит «подходящий» (Словарь старослав. яз. В 4 т. Т.2. Спб., 2006. Репр.: Прага, 1966-1997. С. 31-32); «ключитися» – годиться, быть полезным, быть угодным (Срезневский И. И. Словарь древнерус. яз. Т.1. Ч.2. М., 1989. С.1231-1232).

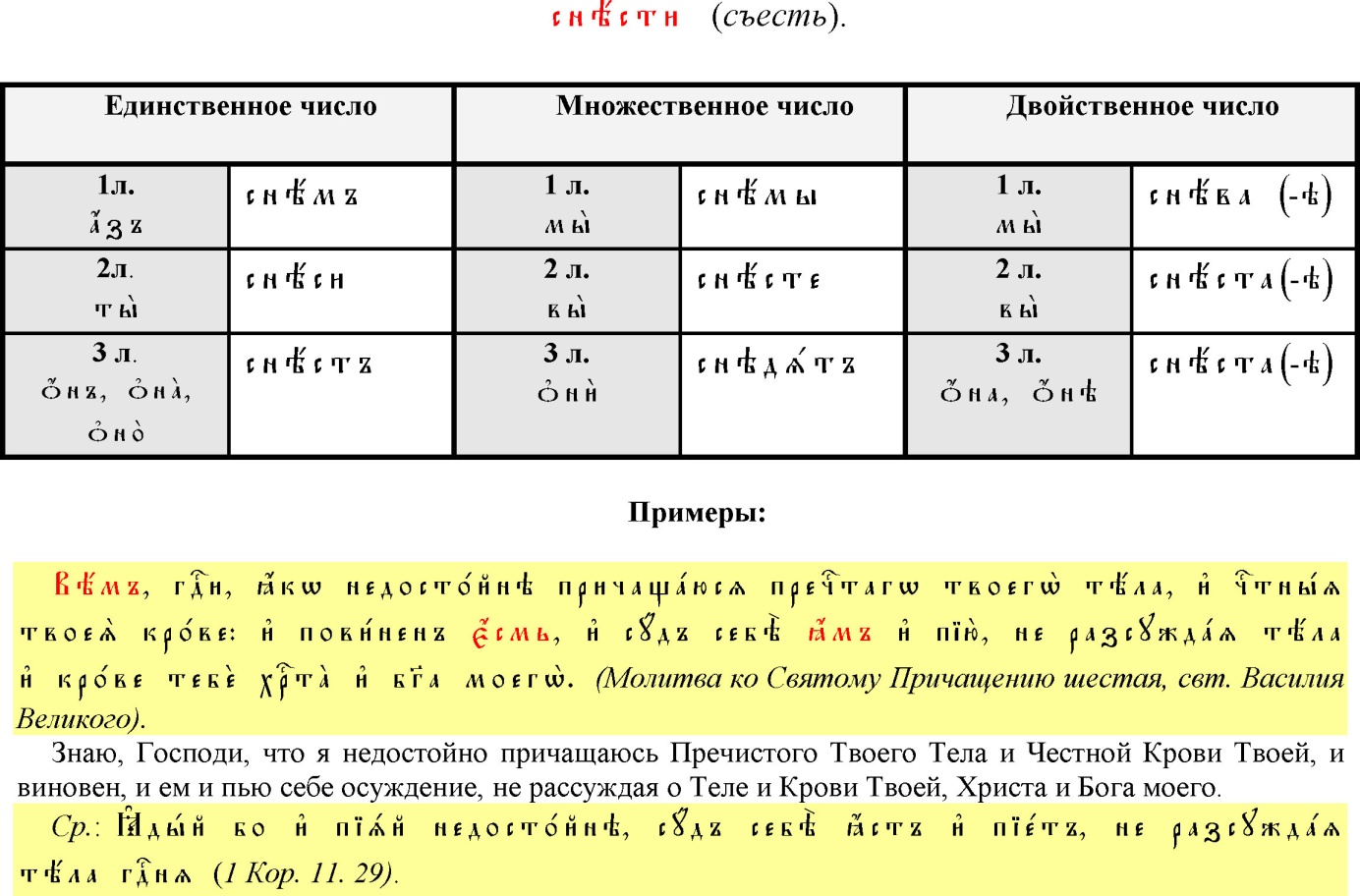

Помимо спряжения глагола «ясти» (рус. «есть») в настоящем времени (= несовершенный вид), следует запомнить и спряжение его в будущем времени (= совершенный вид):

честный – τίμιος – 1) высоко ценимый, драгоценный, 2) почитаемый, чтимый, почтенный. не разсуждая Тела Господня –Не рассуждая о Теле Господнем. разсуждaти –διακρίνω – разбирать, различать. «То есть не исследуя, не помышляя о величии предлежащего. Ибо если бы мы сознавали, Чтό в известное время предлежит, нам не нужно было бы другого пробуждения: одно это пробудило бы нас быть бдительными» (Блаж. Феофилакт Болгарский). «Почему же суд себе яст? Не разсуждая Тела Господня, то есть не размышляя, не представляя, как дόлжно, величия предложенных Таин и не думая о важности дара. Если бы ты вполне понимал, Кто предлежит пред тобою и кому Он предлагает Себя, то не имел бы нужды ни в каком увещании, а одного этого было бы достаточно для возбуждения в тебе полного благоговения, если только ты не пал слишком глубоко» (Свт. Иоанн Златоуст).

Спряжение архаических глаголов не сохранилось в современном русском языке, кроме спряжения глаголов «ясти» и «дати», отчасти сохранивших древние окончания: «ем, ешь, ест; дам, дашь, даст». Однако, следы архаических глаголов хранят русские фразеологизмы. Например, фразеологизм «Бог весть» («Бог весть что!»), в котором почти уже утратилось его первоначальное значение: «Бог знает». В наше время можно услышать и такую фразу: «Говорит невесть что», где слово «невесть», став наречием со значением «неизвестно», «непонятно», утратило свое первоначальное значение «не знает».

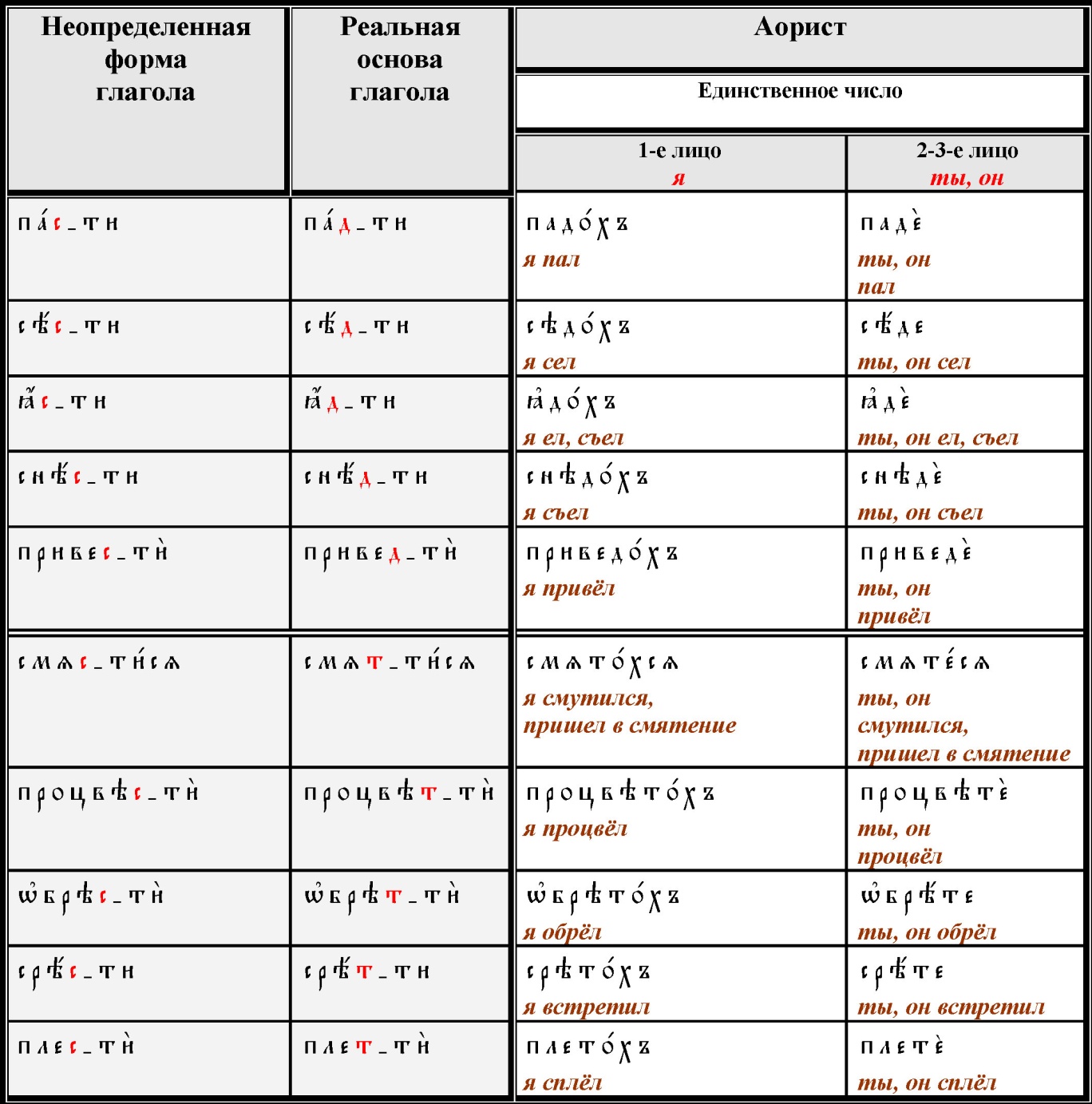

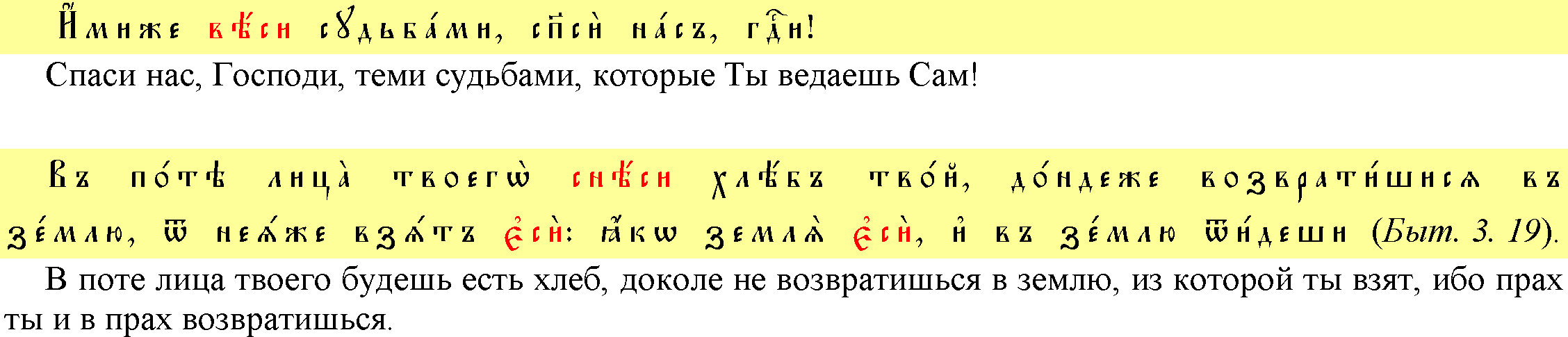

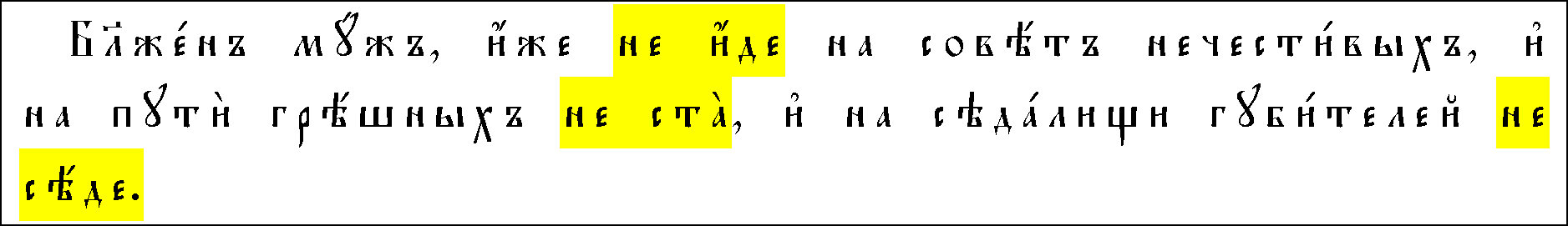

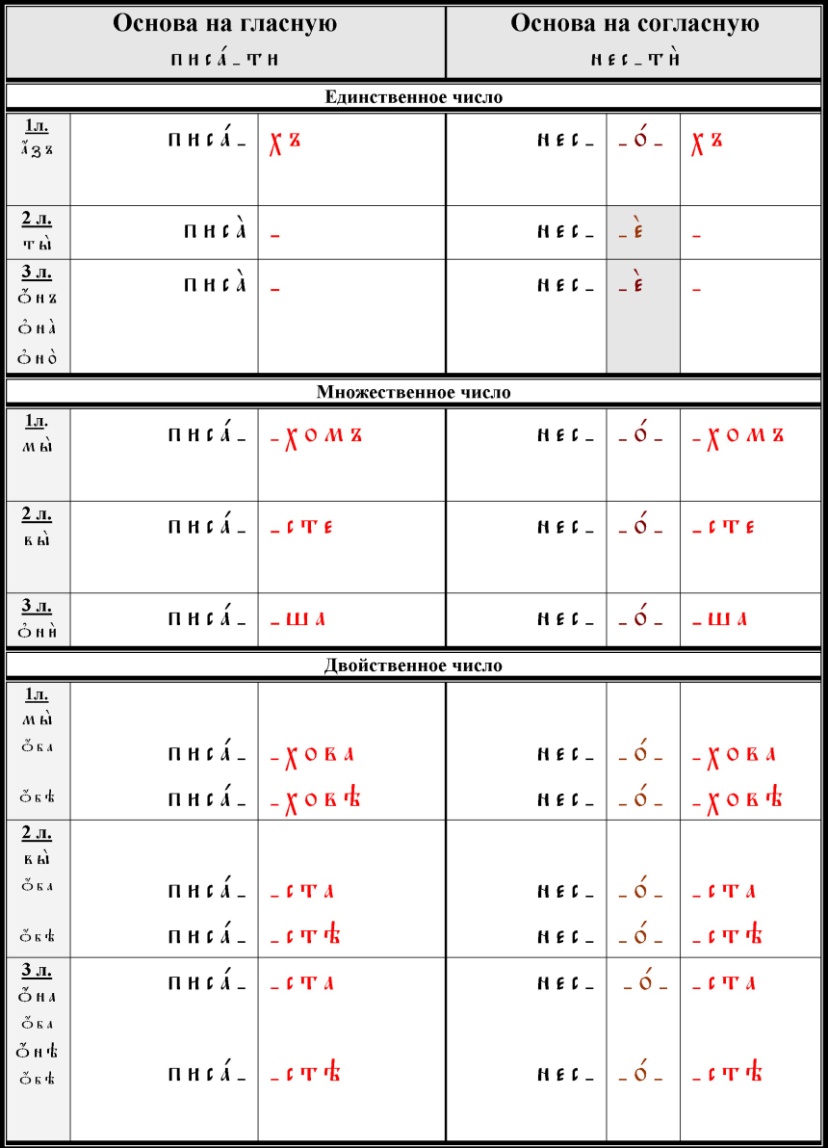

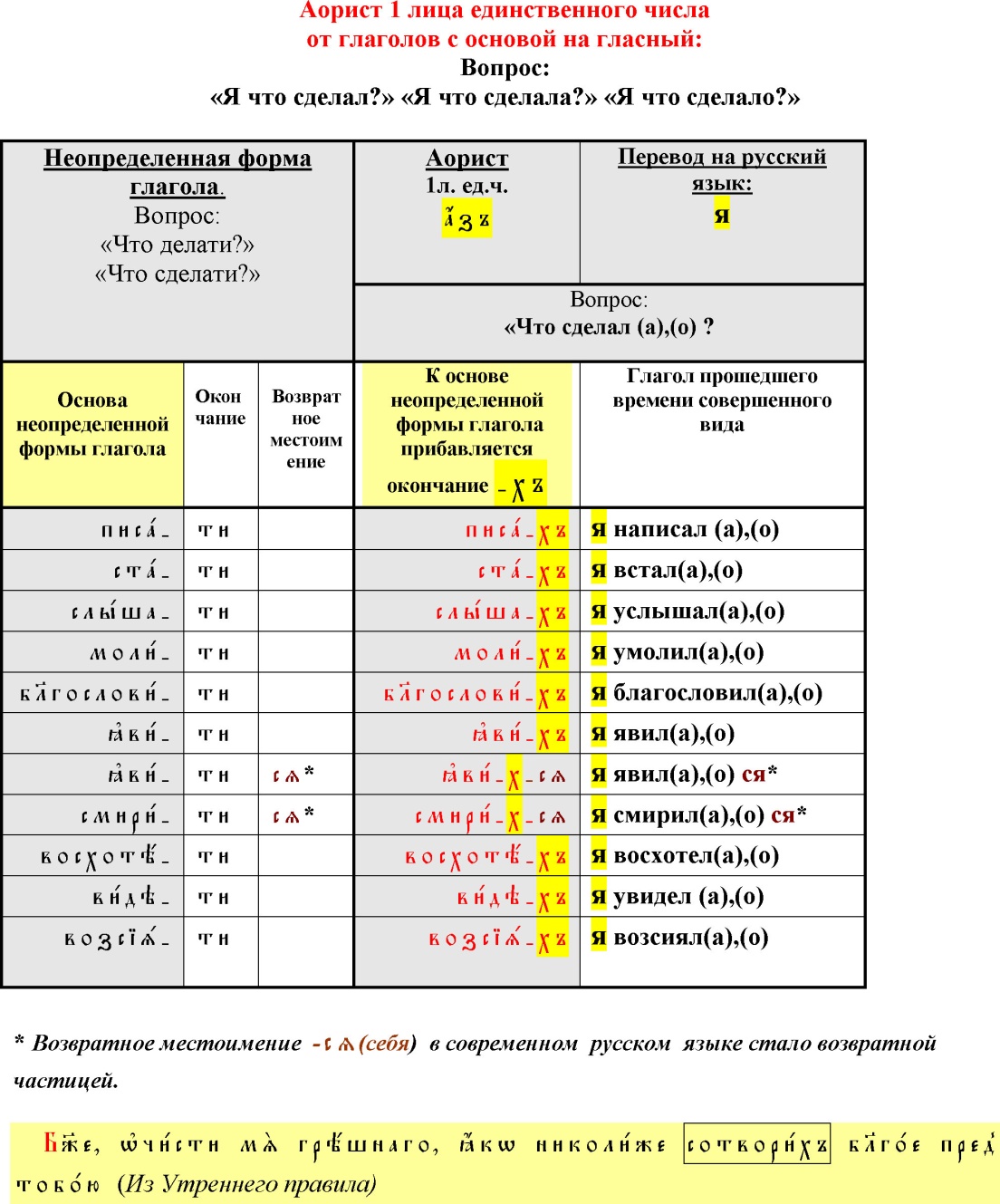

* * * Прошедшие времена глагола в церковнославянском языке В церковнославянском языке имеется четыре прошедших времени. Два из них (аорист и имперфект) образуются с помощью окончаний, а другие два (перфект и плюсквамперфект) – путем сочетания особого причастия на «л» и спрягаемой формы глагола-связки «быти»в настоящем (перфект) или в прошедшем времени (плюсквамперфект). При переводе церковнославянских глаголов прошедшего времени на русский язык большое значение имеет категория вида – совершенного или несовершенного. Аорист в основном (но не всегда!) переводится глаголом совершенного вида, имперфект – несовершенного, а перфект в бóльшей степени сходен по значению с аористом. Аорист Аорист – наиболее употребительное прошедшее время в церковнославянском языке, поэтому на него следует обратить особое внимание. Аорист обозначает действие в прошлом, мыслимое как целое, единое и законченное. Это действие не разделено на отдельные моменты и целиком отнесено к прошлому (ср. греч. ἀόριστος– не имеющий точных границ, неопределенный), поэтому аорист употребляется как «летописное» время, обозначающее любое действие в прошлом. Особенности перевода церковнославянского глагола в аористе на русский язык Хотя сам по себе аорист не имеет прямого отношения к глагольному виду, но переводится на русский язык глаголом прошедшего времени совершенного вида, отвечающим на вопрос: «Что сделал (-а, -о, -и)?»Например, писάхъ – я написал; благословúша – они благословили, облекóстеся – вы облеклись, и т.п. Как видно из примеров, в церковнославянском языке глагол не обязательно должен быть совершенного вида (что выражается, в основном, приставочными глаголами), однако в русском переводе вид его чаще всего совершенный. Иногда церковнославянский глагол в аористе переводится на русский язык глаголом несовершенного вида, отвечающим на вопрос: «Что делал (-а, -о, -и)?» Это, в частности, бывает тогда, когда он обозначает действие, хотя и законченное и мыслимое как единое целое, но в прошлом повторявшееся (или, напротив, не повторявшееся). Например:

В русском переводе: Блажен муж, который на собрание нечестивых не ходил, и на пути грешных не стоял, и в обществе губителей не сидел (здесь и далее приводится перевод П. Юнгерова из его книги «Псалтирь в русском переводе с греческого текста LXX. Св.-Троицкая Сергиева Лавра, 1997. Репр. изд.-е). А в буквальном смысле: ни разу не пошел, и ни разу не стал, и ни разу не сел. Выбор вида глагола в русском языке таким образом зависит от контекста, однако надо не забывать, что в большинстве случаев аорист переводится на русский язык глаголом прошедшего времени совершенного вида. Образование аориста Аорист образуется от основы неопределенной формы глагола. 1. Неопределенная форма глагола (=инфинитив) – исходная форма глагола. Отвечает на вопрос: Что делать? Что сделать? 2. Основа– это все морфологические части слова, кроме окончания. Два способа образования аориста Основа неопределенной формы глагола может оканчиваться на гласную ина согласную. В зависимости от окончания основы аорист образуется двумя способами. Если основа кончается на гласную, то окончания аориста присоединяются к основе непосредственно. Если основа кончается на согласную, то окончания аориста присоединяются к основе посредством соединительной гласной -о-, которая во 2-м и 3-м лице единственного числа выступает в своем смягченном варианте -е.

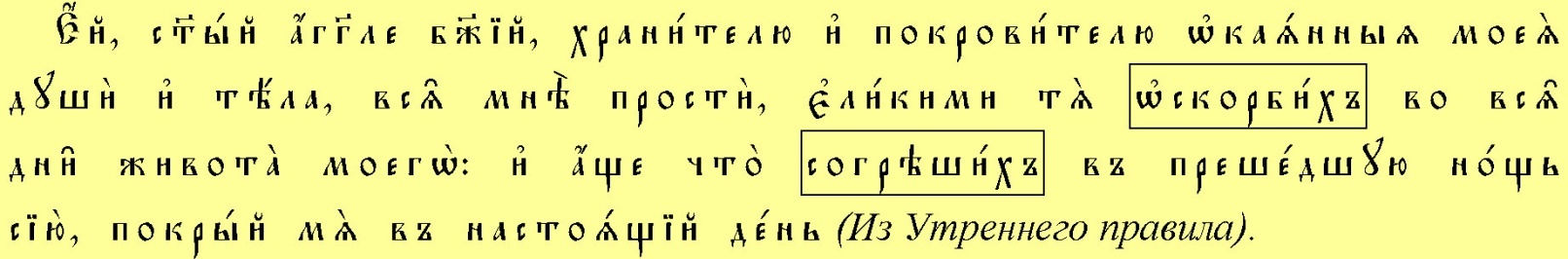

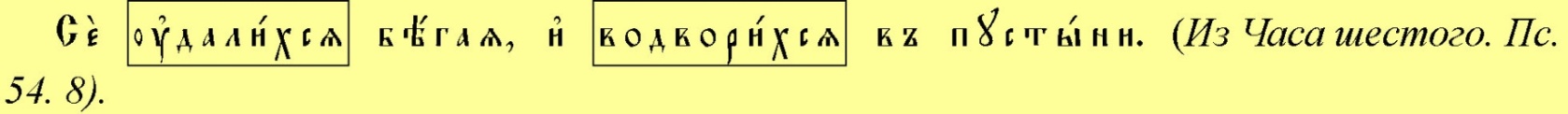

Перевод на русский язык: я, ты, он (она, оно) – Что сделал? написал (-а, -о); принес (-а, -о). мы, вы, они – Что сделали? написали, принесли. мы (вдвоем), вы (вдвоем), они (вдвоем) – Что сделали? написали, принесли. Запомним: 1. У аориста два способа образования в зависимости от основы неопределенной формы глагола – на гласную и на согласную (см. выше). 2. Если основа оканчивается на гласную, то формы 2-го и 3-го лица единственного числа аориста представляют собою чистую основу (окончание аориста нулевое). 3. Если основа оканчивается на согласную, то в формах 2-го и 3-го лица единственного числа аориста присутствует на конце соединительная гласная -е. 4. Смягченная соединительная гласная -е имеется только в формах 2-го и 3-го лица единственного числа. Во всех остальных случаях употребляется соединительная гласная -о-.

Боже, очисти меня, грешного, ибо я никогда не делал доброго пред Тобою.

О, святый Ангеле Божий, хранитель и покровитель несчастной моей души и тела, всё мне прости, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни, и, если я чем согрешил в прошедшую ночь сию, покрой (защити) меня в настоящий день…

Вот я удалился, бегал и водворился в пустыне.

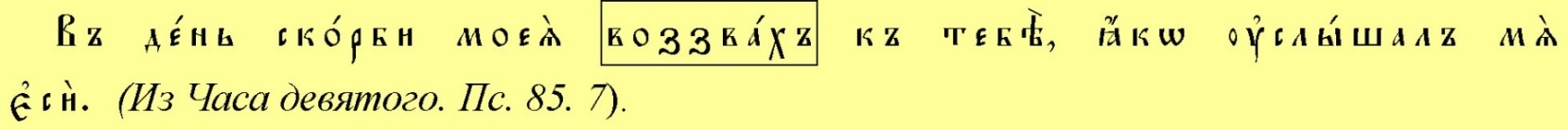

В день скорби моей я воззвал к Тебе, и Ты услышал меня.

* В результате Никоновской книжной справы (XVII в.) формы аориста и имперфекта 2 лица единств. числа были заменены на перфект и в гимнографических текстах практически не встречаются. ** Форма прошедшего времени (аориста) совпадает с повелительным наклонением.

…очисти нас, грешных и недостойных рабов Твоих, – ибо мы [много раз] согрешали и творили беззаконие и недостойны возвести очи наши и воззреть на высоту небесную, ибо оставили мы путь правды Твоей и поступали по самоволию наших сердец…

Законоположники Израилевы, иудеи и фарисеи, сонм Апостольский взывает к вам: «Вот Храм, Который вы разорили, вот Агнец, Которого вы распяли и гробу предали, – но властию Своею Он Воскрес! Не прельщайтесь, иудеи: ибо это Он – Спасший в море и в пустыне Питавший, Он – Жизнь и Свет и Мир мiру.

Скорби

сердца моего умножились,

– от бедствий моих изведи меня.

выражает длительное или постоянное бытие в прошлом, что позволяет сблизить этот аорист с имперфектом и переводить его на русский язык глаголом несовершенного вида «был». В греческом языке ему соответствует имперфект глагола ειμί-быть, существовать.

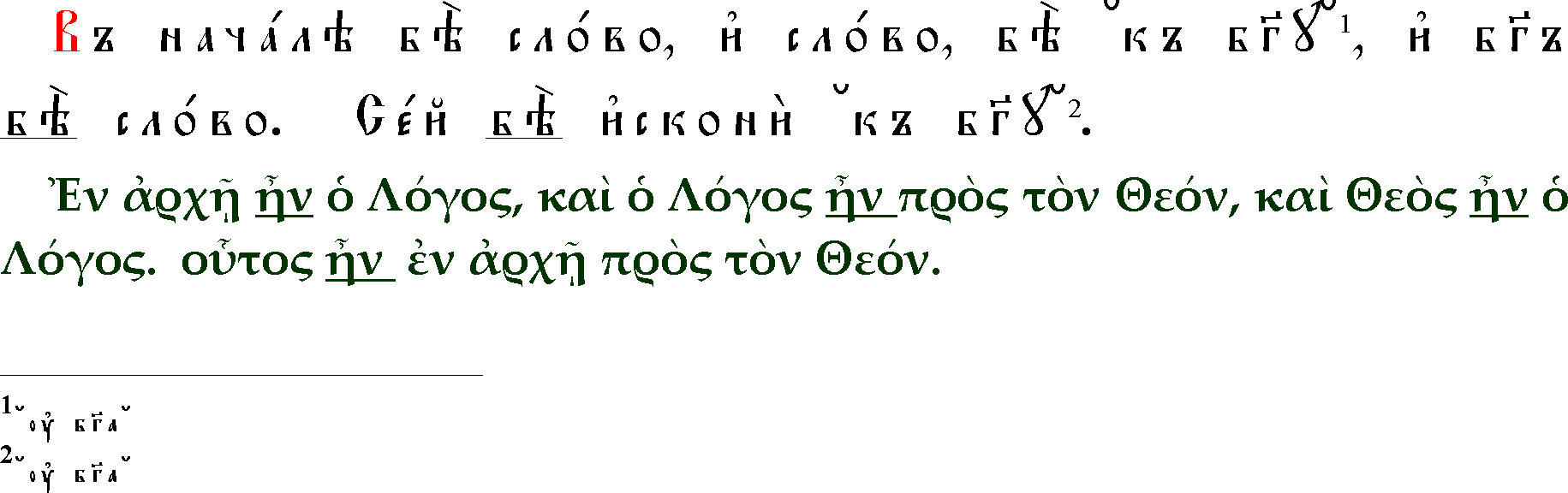

Кроме того, таким аористом может быть выражено понятие о вечном бытии Триединого Бога – безвременном, безначальном и бесконечном. Например, в Евангелии от Иоанна:

В Синодальном переводе: В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога (Ин 1, 1-2). Аорист от глагола «быти» с основой на

выражает понятие становления, рождения, появления чего-либо или кого-либо и всегда соответствует греческому γίγνομαι, что означает рождаться, происходить, совершаться, становиться, делаться. В большинстве случаев он так и переводится на русский язык.

Аорист с особенностями образования Основа на согласную «к» или «г». Определение реальной основы глагола В русском языке имеются глаголы, которые в неопределенной форме (отвечающей на вопрос: «Что делать?) оканчиваются не на -ть(-ти), а на -чь: например, печь, стеречь, мочь, течь, и т.д. В церковнославянском языке этим окончаниям соответствуют окончания на -щи: пещи, стрещи, мощи, тещи. И церковнославянское -щи, и русское -чь– результат слияния конечной согласной основы -к- или –г-с обычным окончанием –ти.

Таким образом, у глаголов с неопределенной формой на –щиреальная основа, от которой образуется аорист, оканчивается на задненебные согласные «-к-» или «-г-». Чтобы определить реальную (т. е. не измененную) основу и в русском, и в церковнославянском языках, нужно поставить глагол в форму 1 л. ед. ч. настоящего времени: пеку, теку, стрегу(рус.: стерегу), могу, – или найти однокоренное слово (пекарь, ток).

При спряжении глаголов с основой на –к- или –г- во втором и третьем лице единственного числа (ты; он, она, оно) аориста происходит смягчение этой основы перед гласным –е(см. выше тему: «Первое смягчение согласных к, г, х»).

Примеры: Аорист 1 лица единственного числа от глаголов с основой на «-к-» и «-г-». Вопрос: «Я что сделал?» «Я что сделала?» «Я что сделало?» |

Я пострадал и совсем согнулся…

Многое множество моих, Богородице, прегрешений! Я прибегнул к Тебе, моля о спасении, Чистая!

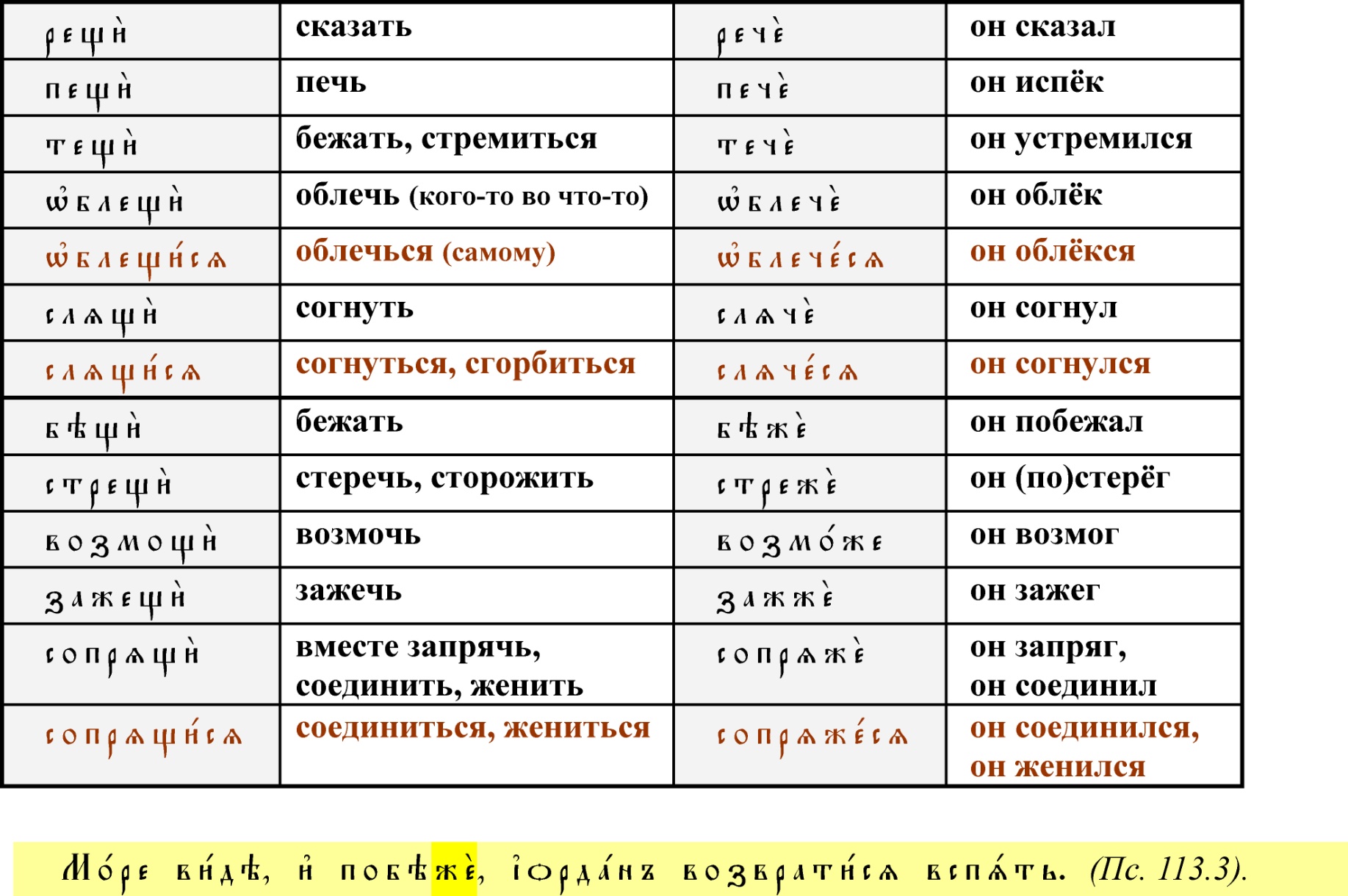

* * * Аорист 3 лица единственного числа

от глаголов с основой на «-к-» и «-г-».

Вопрос:

«Он что сделал?» «Она что сделала?» «Оно что сделало?»

Море

увидело и побежало, Иордан возвратился

вспять.

Да

возрадуется душа моя о Господе, ибо Он

облек меня в ризу спасения и одеждою

веселия одел меня.

Да

возрадуется душа моя о Господе, ибо Он

облек меня в ризу спасения и одеждою

веселия одел меня.

![]() Господь

воцарился, в благолепие облекся.

*

* *

Аорист

1 лица множественного числа

Господь

воцарился, в благолепие облекся.

*

* *

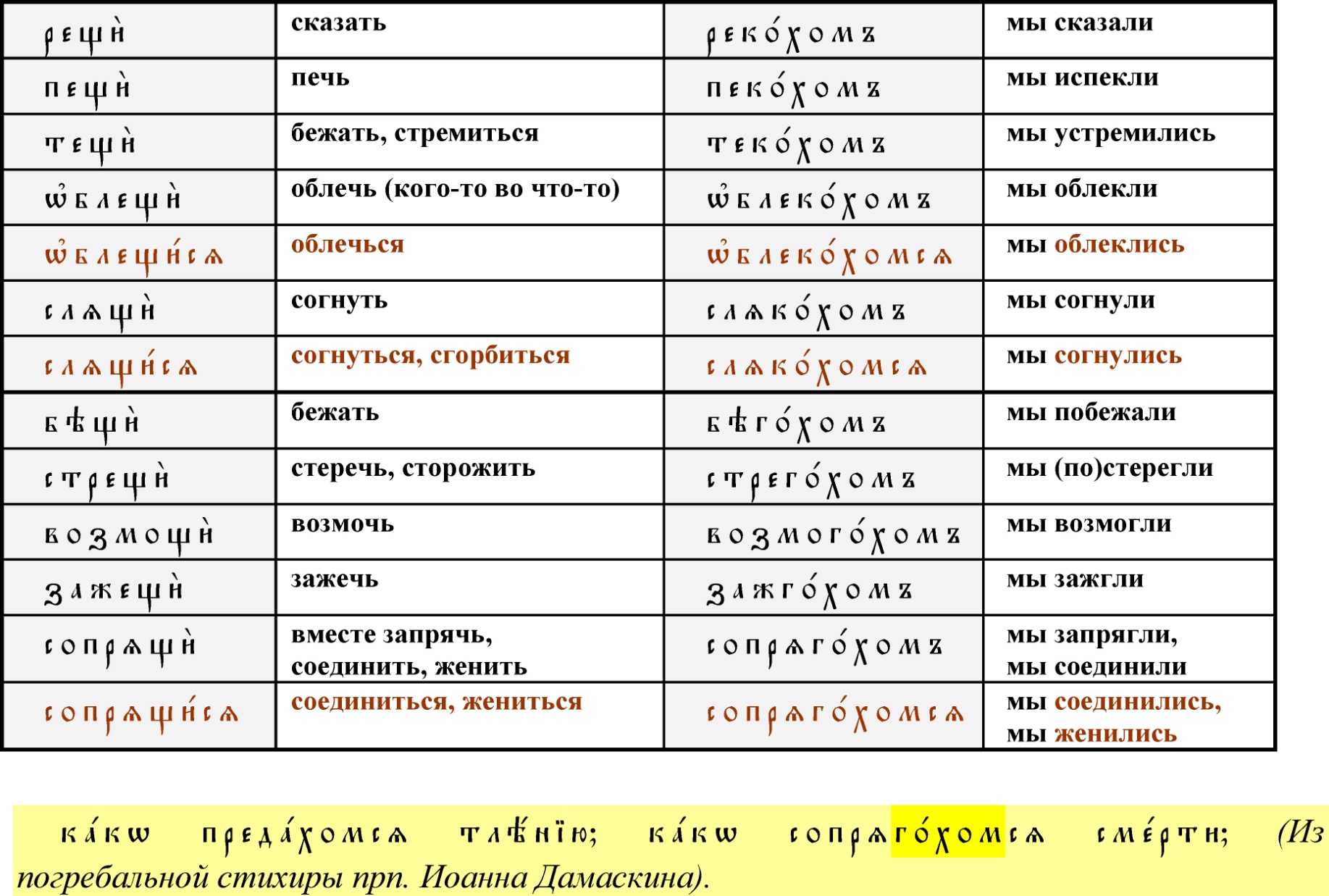

Аорист

1 лица множественного числа

от глаголов с основой на «-к-» и «-г-».

Вопрос:

«Мы

что сделали?»

Как

предались мы тлению? Как соединились

(сопряглись) мы со смертью?

Как

предались мы тлению? Как соединились

(сопряглись) мы со смертью?

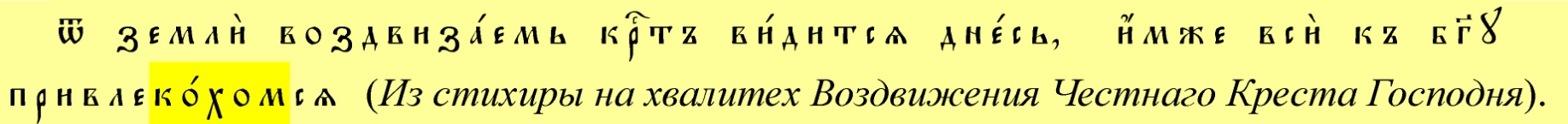

…сегодня

виден воздвизаемый от земли Крест,

Которым все мы привлеклись (привлечены)

к Богу.

*

* *

…сегодня

виден воздвизаемый от земли Крест,

Которым все мы привлеклись (привлечены)

к Богу.

*

* *

Аорист 2 лица множественного числа

от глаголов с основой на «-к-» и «-г-».

Вопрос:

«Вы что сделали?»

Но

вы от Святаго и Праведнаго отреклись и

просили даровать вам человека,

убийцу.

Но

вы от Святаго и Праведнаго отреклись и

просили даровать вам человека,

убийцу.

Вы

все, которые крестились во Христа, –

облеклись во Христа. Аллилуиа.

Вы

все, которые крестились во Христа, –

облеклись во Христа. Аллилуиа.

* * *

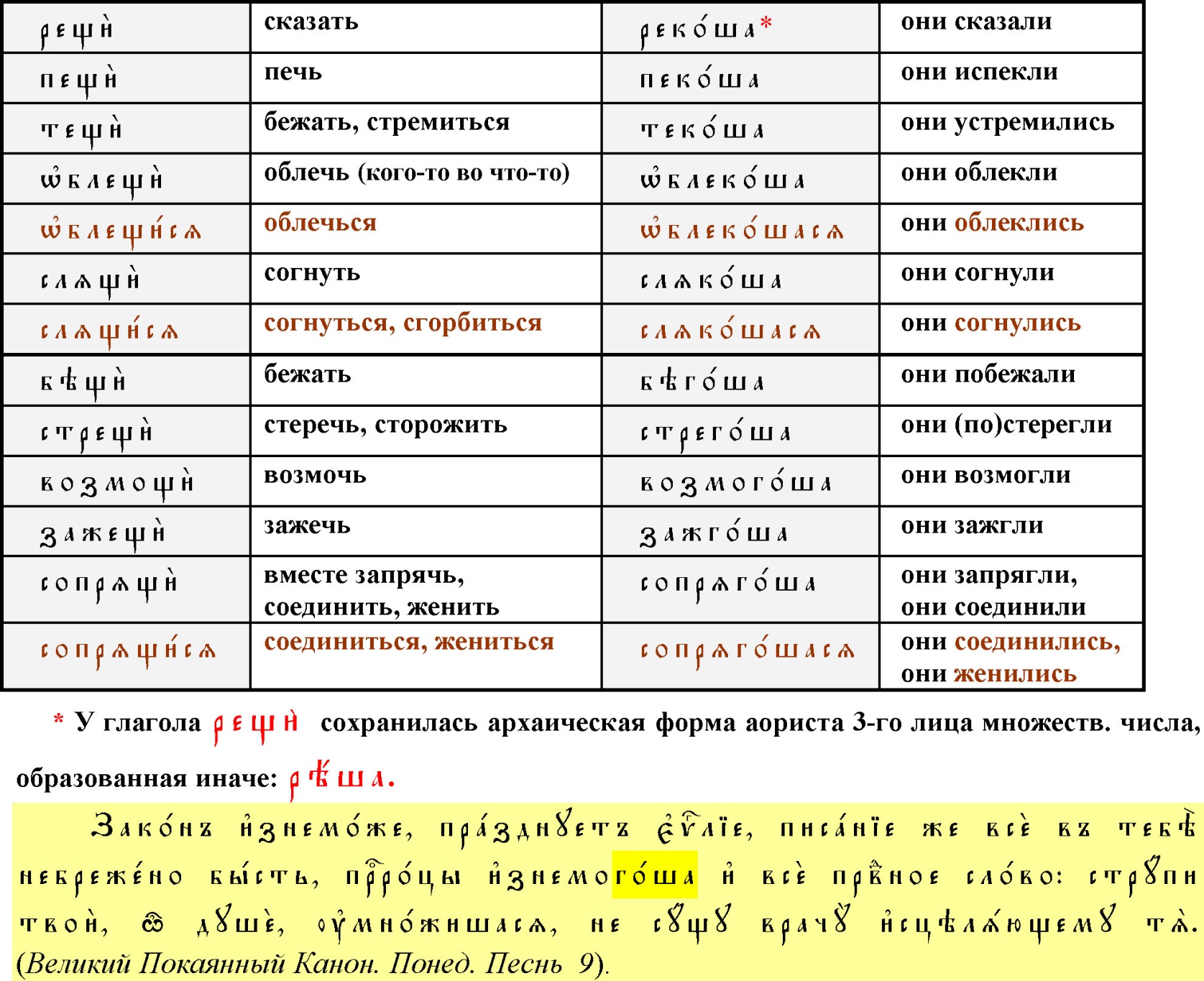

Аорист 3 лица множественного числа

от глаголов с основой на «-к-» и «-г-».

Вопрос:

«Они что сделали?»

Закон изнемог (ησθένησεν – ослабел), не воздействует (αργεî)* Евангелие, пренебрежено всё Писание тобою; пророки и всякое слово праведника потеряли силу. Язвы твои, о душе, умножились без Врача, исцеляющего тебя. * От греч. αργέω –пребывать в праздности, бездействовать, ср.: «праздник» и «неделя» как воскресенье.

Ибо вот грешники натянули (букв.: согнули) лук, заготовили в колчан стрелы, чтобы во мраке стрелять в правых сердцем.

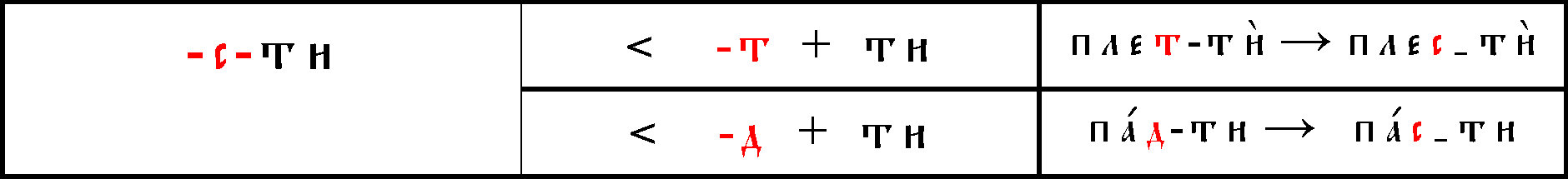

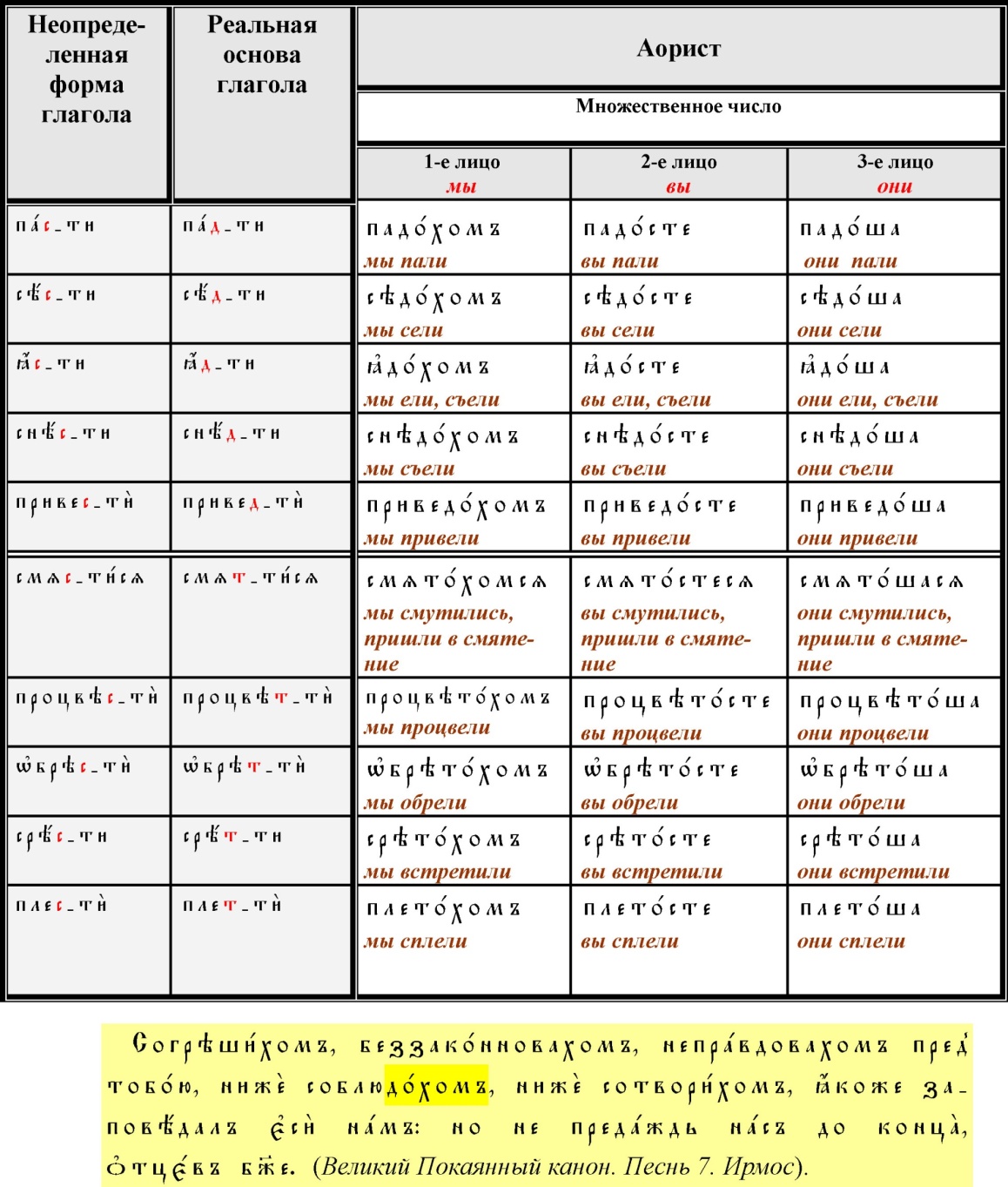

* * * Основа на согласную

«т» или «д».

Определение реальной основы глагола

В церковнославянском и русском языках имеются глаголы, которые в неопределенной форме оканчиваются на -с-ти, что на первый взгляд представляет собою сочетание конечного согласного основы неопределенной формы глагола (-с-) с окончанием этой неопределенной формы (-ти), например,плес-тú, пáс-ти. Однако, в действительности согласный -с-является результатом диссимиляции (расподобления) конечного согласного реальной основы (-т-или -д-) с последующим ему согласным -т-.

Таким образом, реальная основа таких глаголов оканчивается на зубные согласные -т- или -д-.

Характерно различие между двумя глаголами: пастú (напр., овец) и пáсти (упасть). В первом случае основа глагола (в этом примере равная его корню) – это «пас-», напр., «я пасу», «пастух», а во втором случае – «пад-», напр., «падаю», «падение».

Реальную основу глагола можно найти, если поставить его в форму 1-го лица единственного числа настоящего времени (рус. и цсл.: плету, падаю) или найти однокоренное слово: плетение, плётка, падение, и т.п.

После того, как найдена реальная основа глагола, спряжение его в аористе происходит по обычному образцу спряжения с основой на согласный.

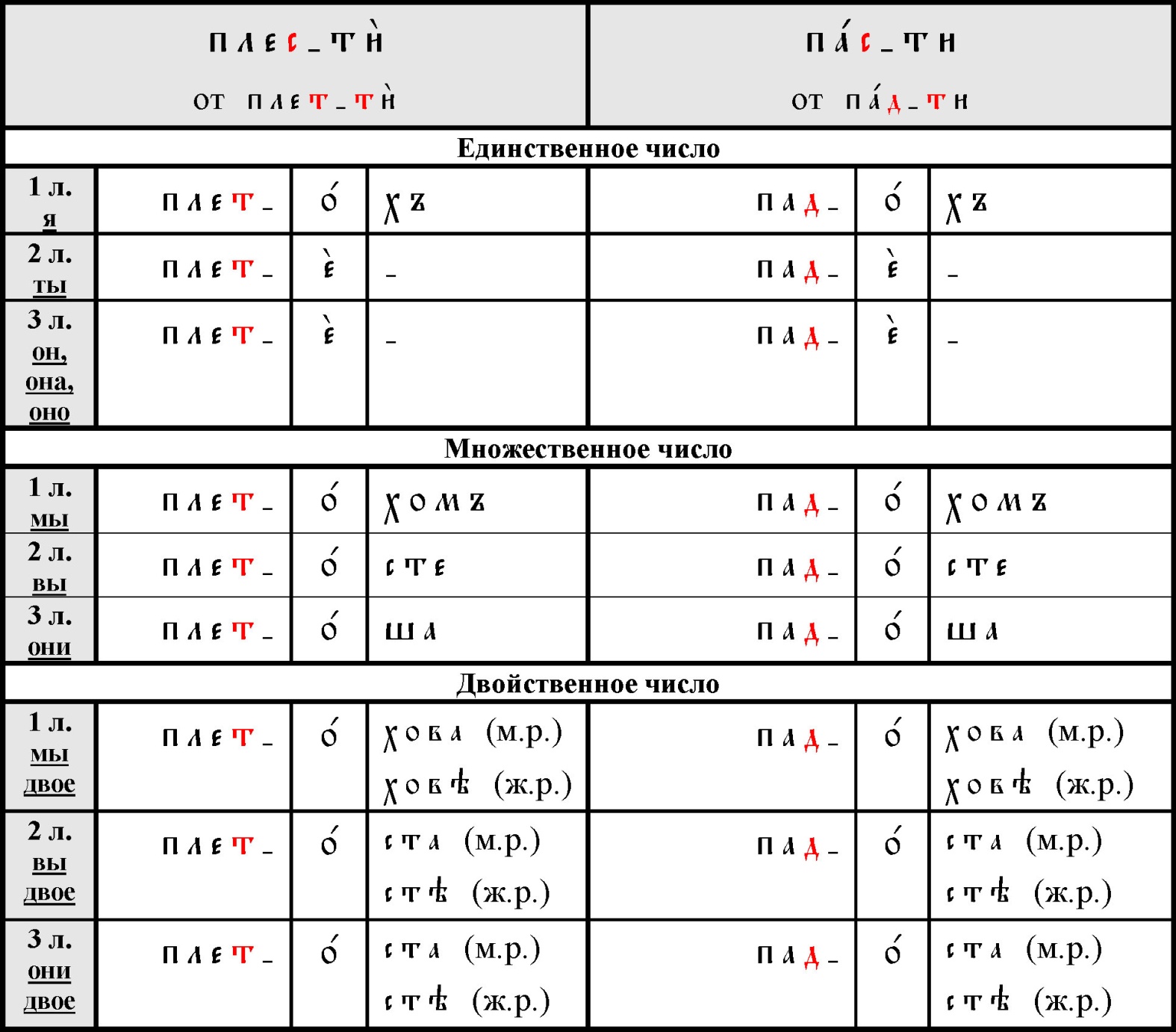

Примеры: Единственное число

В таблице в переводе аориста глаголов на русский язык даны формы только мужского рода. Однако, следует учесть, что каждая форма аориста единственного числа может быть переведена не только глаголом в мужском роде, но и в женском и в среднем, – в зависимости от контекста.

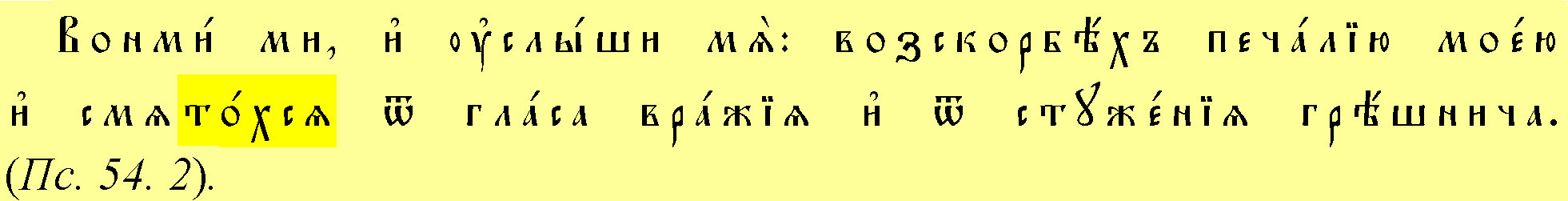

Внемли мне и услышь меня: возскорбел я в печали моей и смутился от голоса врага и притеснения (оскорбления) от грешника.

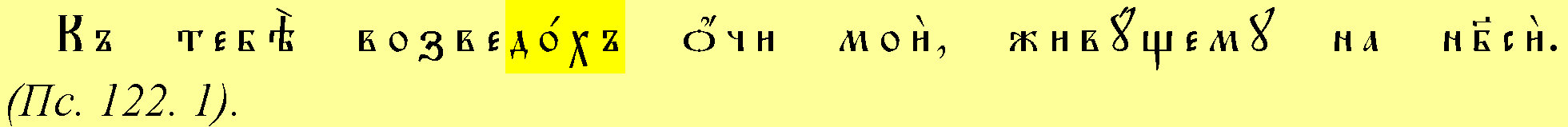

Очи

мои я возвёл к Тебе, живущему на небе.

Очи

мои я возвёл к Тебе, живущему на небе.

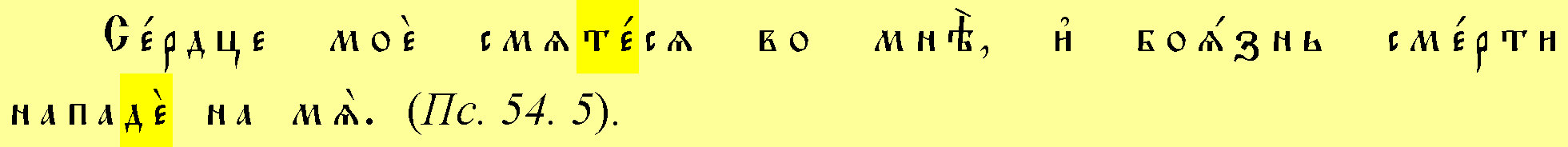

Сердце

мое смутилось во мне, и боязнь смерти

напала на меня.

Сердце

мое смутилось во мне, и боязнь смерти

напала на меня.

Множественное число

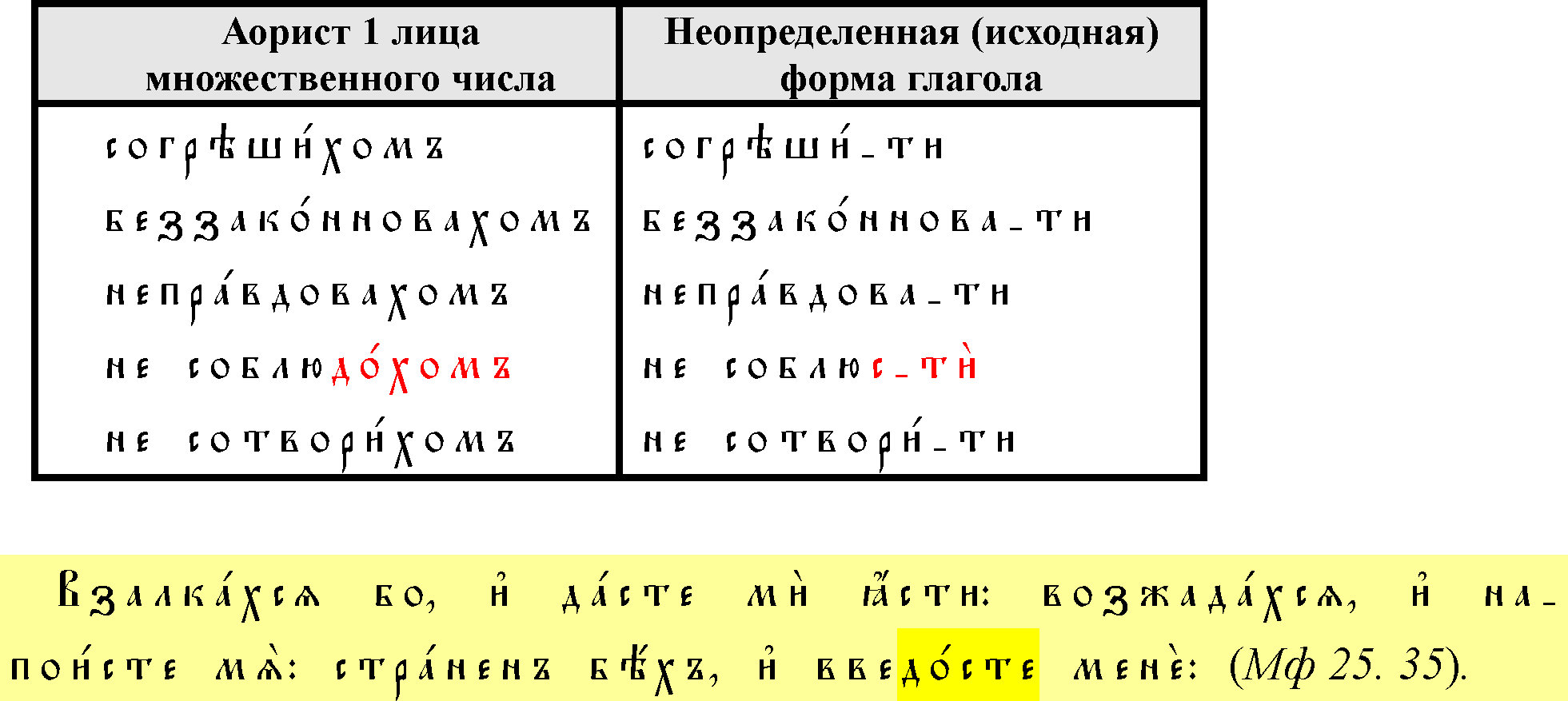

Согрешили мы, беззаконновали, неправо поступали пред Тобою; не сохранили, не соблюли (не исполнили) того, что заповедал Ты нам, но отцов Боже, не оставь нас до конца (см.: Дан. 9,5-6).

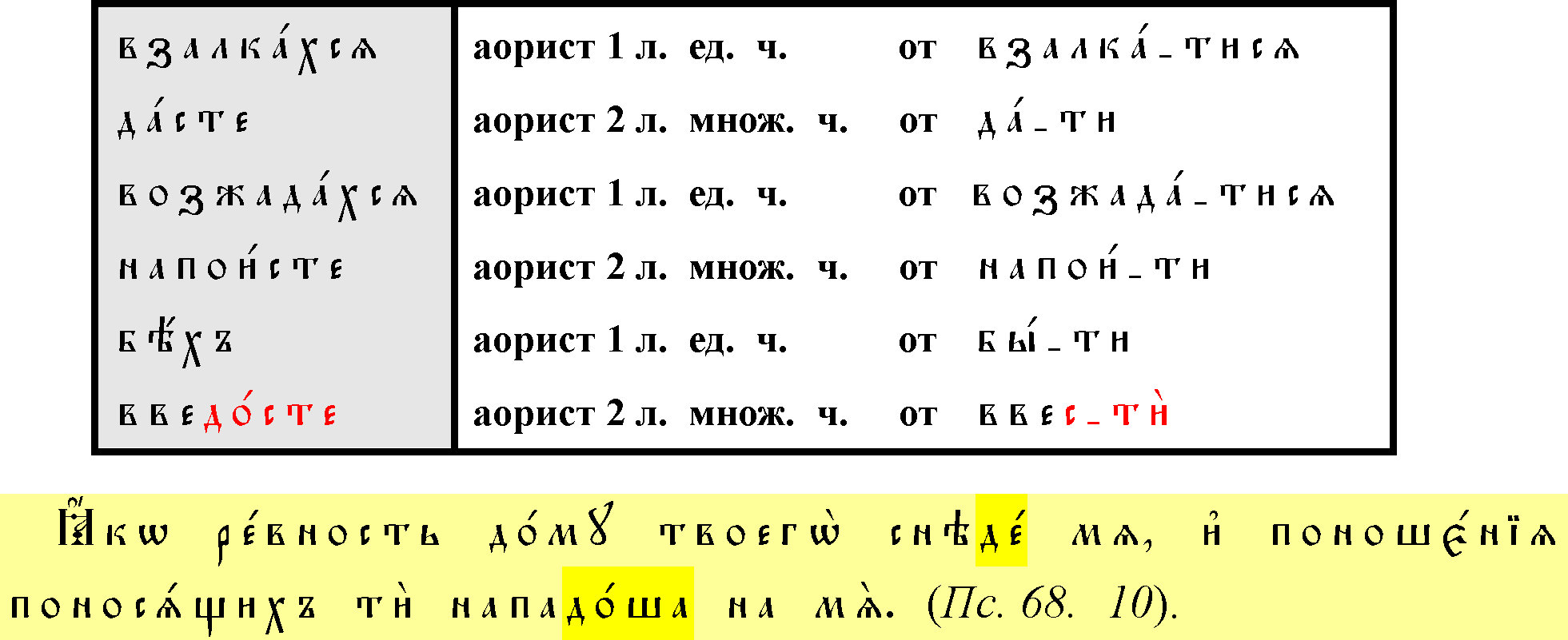

Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня.

Ибо ревность о доме Твоем поглотила меня, и поношения поносящих Тебя пали на меня (см.: Ин 2,17 и Рим. 15,3).

Сосчитали все кости Мои, а сами смотрели презрительно на Меня (см.: Мф 27, 39-40; Мк 15, 29-32; Лк 23, 35-37).

Основа инфинитива с суффиксом «-ну-».

Основа инфинитива глаголов однократного и завершенного действия может оканчиваться на суффикс -ну-.Если этот суффикс стоит после согласной, то при образовании аориста он выпадает. Далее спряжение глаголов в аористе происходит по обычному образцу спряжения с основой на согласный.

Я погряз в глубокой тине, и нет мне опоры.

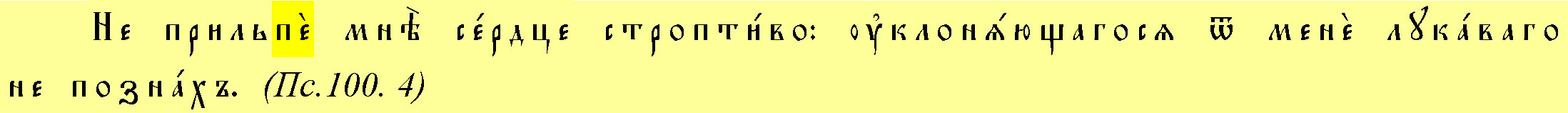

Неприлепилось (ни разу) ко мне искривленное сердце, уклоняющегося от меня (т.е. неверного мне) лукавого человека я не знал (не считал своим близким, – не знался с ним).

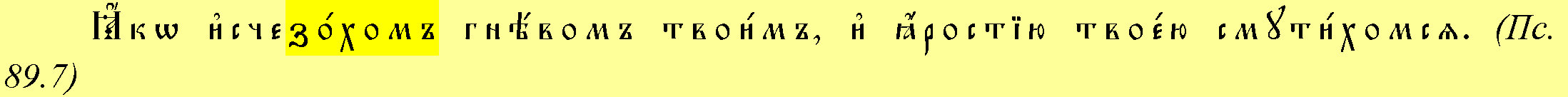

Ибо

мы исчезли

во гневе Твоем и от ярости Твоей пришли

в смятение.

Ибо

мы исчезли

во гневе Твоем и от ярости Твоей пришли

в смятение.

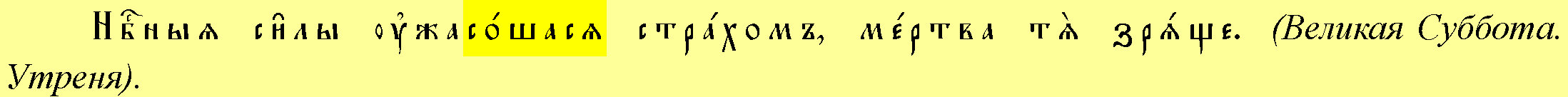

Небесные силы ужаснулись в страхе, видя Тебя мертвым.

I.

Правописание

Алфавит

I.

Правописание

Алфавит

перед

гласными

звуками, которые в настоящее время

обозначаются буквами:

перед

гласными

звуками, которые в настоящее время

обозначаются буквами:

Потому

узнают все, что вы Мои ученики, если

будете иметь любовь между собою.

Потому

узнают все, что вы Мои ученики, если

будете иметь любовь между собою.

Ибо

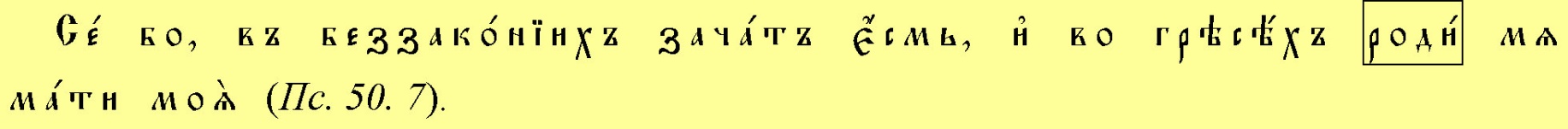

вот, я в беззакониях зачат и во грехах

родила

меня мать моя.

Ибо

вот, я в беззакониях зачат и во грехах

родила

меня мать моя.

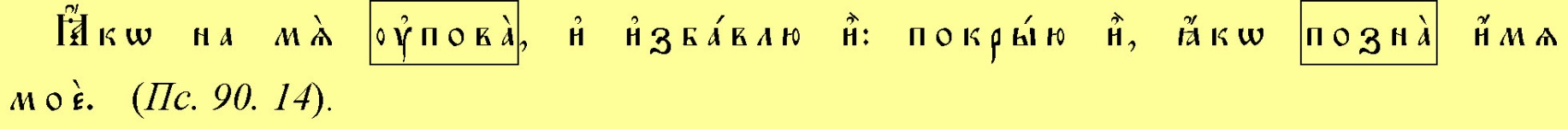

«Так

как он

на Меня уповал,

то Я избавлю его, покрою его, ибо он

познал имя

Мое».

«Так

как он

на Меня уповал,

то Я избавлю его, покрою его, ибо он

познал имя

Мое».

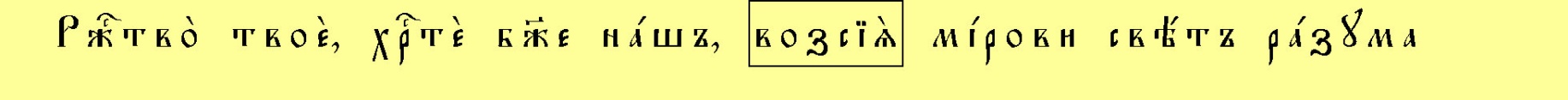

Рождество

Твое, Христе Боже наш, воссияло

мiру свет разумения Истины…

Рождество

Твое, Христе Боже наш, воссияло

мiру свет разумения Истины…

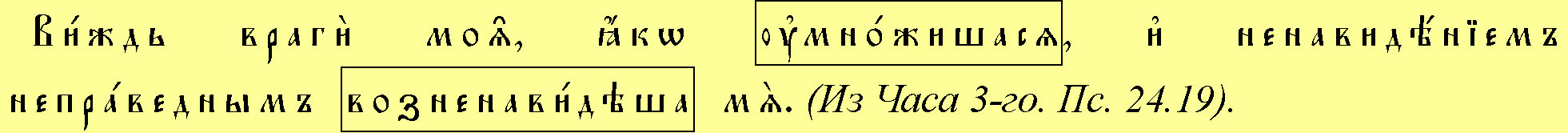

Посмотри

на врагов моих: как они

умножились и

(какою) ненавистью неправедною

возненавидели

меня!

Посмотри

на врагов моих: как они

умножились и

(какою) ненавистью неправедною

возненавидели

меня!

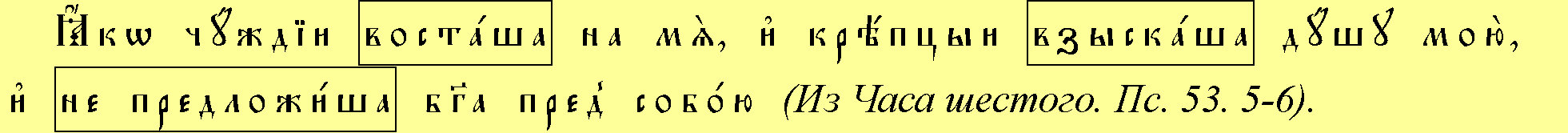

Ибо

чужие восстали

на

меня и сильные

взыскали

души моей, и не

представили

Бога пред собою.

Ибо

чужие восстали

на

меня и сильные

взыскали

души моей, и не

представили

Бога пред собою.