МД: Анализ разработки Северо-Даниловского месторождения с целью совершенствования системы разработки

4 Специальная часть

В данной части проекта, на основании приведенных в технологической части - анализа системы разработки и сравнения проектных и фактических ее показателей, и построенной геологогической модели предлагаются к рассмотрению 3 варианта дальнейшей разработки и выбор приоритетного варианта.

. 4.1 Обоснование расчетной геолого-физической модели, принятой методики прогноза показателей разработки

Определение технологических показателей разработки осуществлялось на основе геолого-технологической модели месторождения. Подобные модели характеризуются комплексным совместным использованием геологических и гидродинамических моделей пласта и представляют совокупность:

автоматизированных банков геологических, геофизических и геолого-промысловых данных;

детальной трехмерной адресной геолого-математической модели залежи;

трехмерных фильтрационных моделей процессов разработки.

Модель строилась в соответствии с требованиями и рекомендациями регламента и методических указаний по созданию постоянно-действующих геолого-технологических моделей нефтяных и газонефтяных месторождений.

В качестве математического обеспечения для создания гидродинамической модели Северо-Даниловского месторождения использовались сертифицированные программные комплексы Irap RMS v.7.01 и Tempest MORE v.6.0 (прошедший тестирование SPE в соответствии с требованием Регламента по моделированию), широко используемые как в России, так и за рубежом.

При построении фильтрационной (гидродинамической) модели продуктивных пластов Северо-Даниловского месторождения за основу бралась детальная трехмерная геологическая модель, построенная в рамках работы, и построенная в программном комплексе геологического моделирования «ПанТерра».

Выбор типа модели

Использовалась трехфазная трехкомпонентная модель фильтрации, в которой рассматриваются три фильтрующихся флюида: вода, нефть, газ – без учета их реального компонентного состава (black oil model).

Обоснование размерности сетки и схемы выделения слоев

В общем случае геометрия фильтрационной сетки отличается от геологической и необходимо корректно выполнять процедуру трансформации полей геологической модели с использованием методов осреднения и расчета эффективных параметров (Upscaling).

Расчетная сетка и поля фильтрационных параметров гидродинамической модели Северо-Даниловского месторождения были получены в результате применения технологии укрупнения (upscaling) ячеек геологической модели, с использованием программного комплекса Irap RMS (Roxar).. Упрощение геометрического строения, происходящее при переходе от геологической модели к фильтрационной гидродинамической модели, обусловлено необходимостью проводить компьютерные расчеты при экономически допустимых затратах машинного времени.

Построение сетки моделируемого объекта, в соответствии с рекомендациями регламента, основывалось на следующих принципах:

учет всех крупномасштабных деталей строения пласта (неоднородность, слоистость, выклинивания, сбросы);

обеспечение необходимой точности решения конечно-разностных фильтрационных уравнений за счет задания необходимого числа узлов сетки между скважинами (не менее трех);

А нализ

чувствительности проводился путем

численных расчетов на участке

Северо-Даниловского месторождения –

участок Северный-1 Центральной залежи,

который представляет

собой обособленную зону на северном

крыле Северо-Даниловской структуры,

вскрытую 29 скважинами (рис.4.1).

нализ

чувствительности проводился путем

численных расчетов на участке

Северо-Даниловского месторождения –

участок Северный-1 Центральной залежи,

который представляет

собой обособленную зону на северном

крыле Северо-Даниловской структуры,

вскрытую 29 скважинами (рис.4.1).

Стратиграфический экран в виде выступа фундамента и его коры выветривания ограничивает участок с юга, а литологическое замещение пласта - с севера.

На рассматриваемом участке выделены три основных нефтеносных пласта: П1, П2 и КВ. Пять эксплуатационных скважин, в том числе и разведочная 10146Р, вскрыли газонасыщенные коллектора пласта П1 (а.о.1627.1), также была установлена газоносносность коры выветривания (ГНК принят единым для всего месторождения). ВНК для пластов П1 и П2 залежи Северная-1 является единым и принят на отметке 1675м.

В качестве базовой модели была использована непосредственно геологическая модель Северо-Даниловского месторождения, из которой был «вырезан» рассматриваемый участок залежи. Ячейки геологической модели имеют равную мощность 0.4 м, характер напластования «сверху», выклинивание пластов «снизу», размер ячеек в плане 100100м.

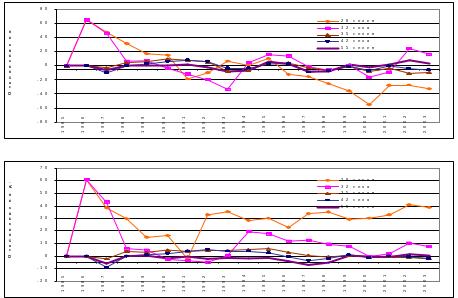

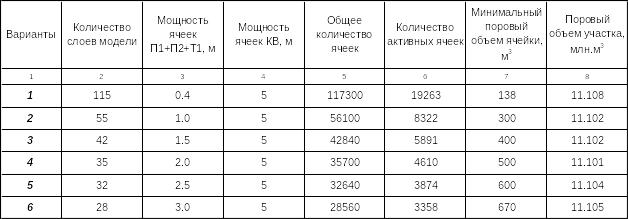

Сравнительные расчеты проводились при укрупнении размеров ячеек модели, увеличением их мощности на пластах П1 и П2; размеры ячеек пласта КВ оставались постоянными для всех расчетных вариантов и составляли 1001005м. Осреднение параметров геологической модели в ячейках проводилось на основе процедуры Upscaling с использованием взвешивания по соответствующим объемным характеристикам и с использованием метода диагонального тензора для расчета проницаемости. Всего было рассмотрено шесть вариантов модели (табл.4.1), сопоставление технологических показателей эксплуатации участка по сравнению с расчетами на геологической модели (первый вариант) представлены на рис.4.2.

Рис.4.2 Сопоставление относительной ошибки расчета добычи нефти и жидкости после уменьшения количества слоев геологической модели

Таблица 4.1- Характеристики гидродинамических моделей участка Северный-1, использованных для анализа чувствительности модели к размерности сетки

Представленные графики, иллюстрирующие относительное отклонение показателей добычи скважин для гидродинамических моделей с различным количеством слоев, позволяют сделать вывод о том, что увеличение мощности ячейки, относящейся к пластам П1 и П2 более чем на 2 метра приводит к погрешности расчета более 10%. Поэтому при построении гидродинамической модели всей залежи мощность расчетных ячеек этих пластов выбиралась не более 2-х метров рис. 4.3.

Единая гидродинамическая модель Северо-Даниловского месторождения подразумевает совместную разработку пластов П1, П2, Т1 и КВ. Трехмерная расчетная сетка состоит из IxJyKz=31019043 ячеек (всего 25352700 ячеек, из них 550000 активных).

В плане размеры ячеек составляют 100м100м. В периферийной области расчет происходил с использованием опции Coarcsening (укрупнение ячеек).

Рис. 4.3 Схема выделения слоев для гидродинамического моделирования

К ачество

процедуры трансформации параметров

модели оценивалось путем сопоставления

дифференциальных характеристик:

эффективных толщин, эффективных

нефтенасыщенных толщин, а также средних

параметров по скважинам (РИГИС) и в

гидродинамической модели, гистограммам

распределения параметров по проницаемым

интервалам в скважинам и в ячейках

гидродинамической модели, а также по

интегральным параметрам: запасы нефти

и газа. Результаты трансформации

представлены в таблице 4.2, и на рис.4.4-4.6.

ачество

процедуры трансформации параметров

модели оценивалось путем сопоставления

дифференциальных характеристик:

эффективных толщин, эффективных

нефтенасыщенных толщин, а также средних

параметров по скважинам (РИГИС) и в

гидродинамической модели, гистограммам

распределения параметров по проницаемым

интервалам в скважинам и в ячейках

гидродинамической модели, а также по

интегральным параметрам: запасы нефти

и газа. Результаты трансформации

представлены в таблице 4.2, и на рис.4.4-4.6.

Рис .4.4 Сравнение абсолютных отметок границ пластов по скважинам и

в гидродинамической модели

Рис .4.5 Сравнение средних по пластам параметров по скважинам и ячейкам гидродинамической модели, вскрытых скважинами

Рис.4.6 - Гистограммы распределения геологических параметров по скважинам (РИГИС) и в межскважинном пространстве (модель)

Таблица 4.2 - Северо-Даниловское месторождение

Сопоставление запасов нефти по геологической и гидродинамической модели в пределах лицензионного участка)

-

Пласт

Запасы нефти, тыс.т

геологическая модель

Запасы нефти, тыс.т

гидродинамическая модель

Относительная ошибка, %

П

56902.7

57639.4

1.3

Т

1402.2

1178.1

-16.0

КВ

15566.7

19076.8

22.5

В целом

73871.6

77894.4

5.4

Ремасштабирование геологической модели отразилось на цифре подсчитанных суммарных геологических запасов углеводородов с погрешностью, которая не превышает 6%.

Относительные фазовые проницаемости и капиллярные давления и свойства флюидов

Относительные фазовые проницаемости

Ввиду отсутствия данных экспериментальных исследований по Северо-Даниловскому месторождению исходные зависимости относительных фазовых проницаемостей Ko и Kw (соответственно для нефти и воды) от водонасыщенности (форма кривых) в системе нефть-вода брались в соответствии с данными испытаний образцов керна Ловинского месторождения, приведенными в работе. В результате адаптации форма кривых была изменена (см. рис.4.7., где жирными точками помечена исходная форма).

Рис.4.7 - Сравнение относительных фазовых проницаемостей, использованных в модели Северо-Даниловского месторождения, с масштабированными данными по керну. Система нефть-вода

В модели использовался известный принцип масштабирования, когда в каждой ячейке относительные фазовые проницаемости задаются как функции водонасыщенности Sw, критической водонасыщенности Swc (максимальная Sw, при которой Kw=0) и критической нефтенасыщенности Soc (максимальная So, при которой Ko=0).

![]() ;

;

![]() (4.1)

(4.1)

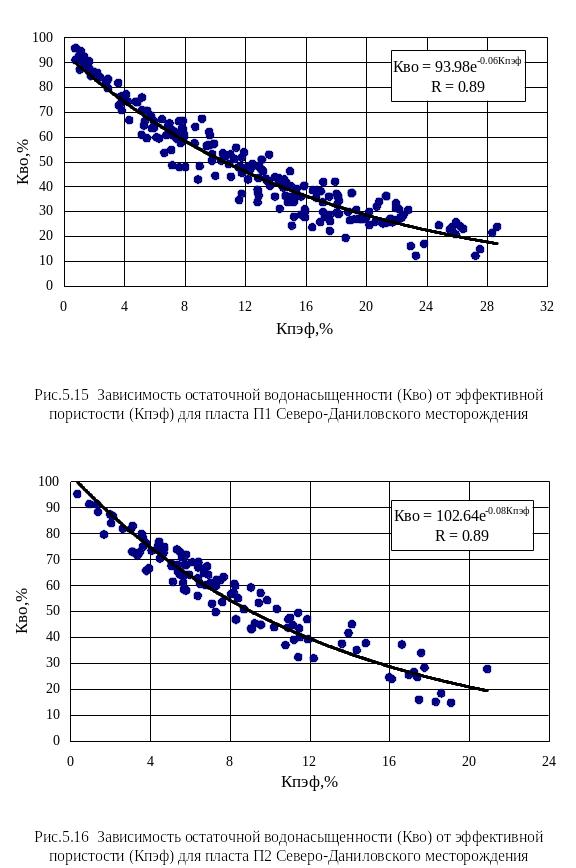

При этом функции F1 и F2 задаются один раз для некоторых выбранных значений критической водонасыщенности и нефтенасыщенности (в модели это Swc =0.3 и Soc=0.26). При таком подходе необходимо задавать в каждой ячейке значения Swc и Soc. Значение Swc в ячейке принималось равным величине связанной водонасыщенности (Кво) в этой ячейке и находилось по выявленным петрофизическим зависимостям Кво от пористости Кп.(рис.5.8).

Рис.4.8 - Зависимость остаточной водонасыщенности от эффективной пористости для пласта П1 Северо-Даниловского месторождения

Полученный таким образом массив значений Swc приводился в соответствие с массивом нефтенасыщенности Sо, полученным в результате применения процедуры UPSCALING из геологической модели. В ячейках, где Swc+Sо>1, принималось Swc=1-Sо, а в ячейках, где Swc+Sо1 (например, в переходной зоне), Swc не изменялось. В дальнейшем, при проведении адаптации в окрестности каждой добывающей скважины значения Swc немного подправлялись таким образом, чтобы обеспечить моделирование фактической обводненности продукции в первый месяц работы скважины.

Величина остаточной нефтенасыщенности задавалась на основании анализа результатов лабораторных исследований по вытеснению нефти водой на образцах керна пластов П2, для месторождений Шаимского нефтегазоносного района (Трехозерное, Мортымья-Тетеревское) и на образцах керна собственно Северо-Даниловского месторождения. По пласту П1 и П2 остаточная нефтенасыщенность принята равной 0.26, по пластам Т1 и КВ – 0.31 и 0.35 соответственно (рис.4.9).

Рис.4.9 - Зависимость остаточной нефтенасыщенности от начальной по результатам исследования керна пласта П1 Северо-Даниловского месторождения

В таблице 4.3 представлены средние значения остаточной нефтенасыщенности по пластам Шаимского района.

Таблица 4.3 - Средние значения остаточной и начальной нефтенасыщенностей для пластов Северо-Даниловского месторождения, принятые в гидродинамическом моделировании.

-

Пласт

Начальная нефтенасыщенность

Остаточная нефтенасыщенность

Коэффициент вытеснения (модель)

П

0.681

0.260

0.62

Т

0.498

0.310

0.38

КВ

0.576

0.35

0.39

Экспериментальные данные по вытеснению нефти газом в присутствии связанной воды для Северо-Даниловского месторождения проводились для системы керосин-азот. Поэтому при построении кривых относительных фазовых проницаемостей нефти Kog и газа Kg в системе газ-нефть использовались эти экспериментальные данные по вытеснению газом керосина на образцах керна Северо-Даниловского, а также Северо-Даниловского и Мансингьянского месторождений Шаимского нефтегазоносного района. Величина критической нефтенасыщенности (остаточная нефтенасыщенность в газовой шапке) в системе газ-нефть в модели принята равной Sogc=0.10 (для всего месторождения) в соответствии с исследованиями керна Северо-Даниловского месторождения. Величина критической газонасыщенности согласно данным измерений работы лежит в пределах от нуля до одной десятой и принята в модели равной Sgc=0.07 для всего месторождения.

Вначале форма кривой была получена в результате обработки экспериментальных данных с использованием программы SCAL (Schlumberger), затем кривая модифицировалась по результатам истории разработки.

Рис.4.10. Сравнение относительных фазовых проницаемостей, использованных в модели Северо-Даниловского месторождения, с масштабированными данными по керну. Система нефть-вода.

В ячейках, в которых подвижны все три фазы, программа-симулятор MORE, используя заданные пары фазовых проницаемостей для систем: нефть-вода и газ-нефть, рассчитывает относительные фазовые проницаемости (рис.4.10) для каждой фазы по известным формулам второго метода Стоуна.

Экспериментальные данные по капиллярному давлению Pc отсутствуют. Поэтому была использована опция программного комплекса, обеспечивающего гравитационно-капиллярное равновесие начального состояния системы.

Капиллярное давление в системе газ-нефть принималось равным нулю. В начальном состоянии жидкая фаза внутри газовой шапки неподвижна (присутствуют только связанная вода и остаточная нефть), что гарантирует отсутствие в модели перетоков свободного газа под действием гравитационных сил.

PVT свойства

PVT свойства флюидов в модели задавались в соответствии с результатами экспериментов на глубинных пробах флюидов, отобранных из пластов месторождения в соответствии с действующим отраслевым регламентом.

Плотность воды на поверхности и в пластовых условиях принималась равной соответственно 1010 и 995 кг/м3, сжимаемость воды ‑ 0.000047 1/бар, вязкость ‑ 0.45 спз. Средняя по месторождению плотность дегазированной нефти в поверхностных условиях бралась равной 838 кг/м3, относительная плотность (по воздуху) газовой фазы ‑ 0.845. Пластовая температура постоянна по месторождению: Т=70 С.

По имеющимся в наличии экспериментальным данным просматривается тенденция уменьшения давления насыщения с увеличением глубины. Давление насыщения в модели задавалось для каждого моделируемого пласта отдельно в соответствии с результатами экспериментов. Другими словами, все месторождение разделялось на три PVT-региона: П1, П2+Т и КВ.

Известным недостатком приближения “black-oil”является привязка свойств флюидов к выбранным PVT-регионам. Перетекая из одного региона в другой, нефть приобретает свойства нового региона. С другой стороны, в данном случае использование только одного региона с усредненными свойствами не оправдано с физической точки зрения.

Соответственно выбранным регионам задавались давление насыщения, объемный коэффициент нефти Во и газосодержание нефти.

При подсчете запасов учитывалось, что часть нефтесодержащей площади модели не принадлежит Северо-Даниловскому месторождению. Использованные в модели PVT свойства нефти для пласта П1 приведены в таблице 4.4.

Таблица 4.4 - Принятые в модели PVT свойства нефти пласта П1

Северо-Даниловского месторождения

P, бар |

Bo, м3/м3 |

o, спз |

rs, 103м3/м3 |

(dBo/dP)/Bo, бар-1 |

(d/dP)/, бар-1 |

1 |

1.19 |

1.4 |

0.0001 |

|

|

110,9 |

1.29 |

1.35 |

0.0881 |

0.000164 |

0.0013 |

173 |

1.35 |

1.33 |

0.1200 |

|

|

300 |

1.55 |

1.30 |

0.1800 |

|

|

Сжимаемость газовой фазы задавалась такой, чтобы запасы свободного газа в гидродинамической модели были близки запасам свободного газа в геологической модели. Использованные в модели PVT свойства свободного газа приведены в таблице 4.5. Содержание нефти в газовой фазе принималось равным нулю.

Таблица 4.5 - Принятые в модели PVT свойства газа Северо-Даниловского месторождения

-

P,

бар

Bg,

м3/103м3

g,

спз

1.014

935.95

0.008

18.3

67.9

0.0096

173.4

7.27

0.0208

621.5

2.13

0.047