- •Содержание:

- •Объекты палеонтологии

- •Формы сохранности

- •История развития палеонтологии

- •Организм и среда

- •Эволюционное учение основные положения учения ч. Дарвина:

- •Формы естественного отбора

- •Виды естественного отбора

- •Приспособленность организмов

- •Преадаптации и их значение в эволюции

- •Микроэволюция и макроэволюция

- •Основные закономерности биологической эволюции

- •Правила эволюции

- •Филогенетический метод исследования филогенетика

- •Микропалеонтология

- •Значение палеонтологии для развития биологии

- •Палеонтология и эволюция биосферы

Содержание:

1. Палеонтология и ее основные задачи…………………………………………2

2. Основные положения учения Ч.Дарвина…………………………………..16

3. Эволюционное учение…………………………………………………………16

4. Палеонтологические(биостратиграфические) методы……………………24

5. Метод руководящих форм…………………………………………………….26

6. Метод анализа фаунистических и флористических комплексов……….28

7. Процентно-статистический метод…………………………………………..29

8. Филогенетический метод исследования…………………………………….32

9. Микропалеонтология………………………………………………………….45

10. Значение палеонтологии для развития биологии………………………..51

11. Палеонтология и эволюция биосферы……………………………………..54

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Палеонтология (в буквальном переводе - наука о древней жизни) — биологическая наука, изучающая органический мир прошлых геологических эпох и закономерности его исторического развития, воссоздающая историю эволюции жизни на нашей планете во всем ее многообразии. Большинство представителей животного и растительного мира прошлого можно найти только в ископаемом состоянии, но некоторые виды, появившись в отдаленном прошлом, без видимых изменений дошли до наших дней.

По объектам изучения палеонтология может быть подразделена на палеозоологию и палеоботанику. Первая объединяет палеозоологию беспозвоночных и позвоночных животных. Палеозоологические объекты могут быть доступны непосредственному визуальному изучению; но известны микроорганизмы, сохраняющиеся в больших количествах в ископаемом состоянии, изучение которых невозможно без микроскопов, в том числе и новейших, электронных. Исследованием подобных микроорганизмов занимается микропалеонтология. Палеоботаника также является чрезвычайно дифференцированной отраслью палеонтологии. Одни исследователи изучают остатки ископаемой древесины, другие - листья или ископаемые споры и пыльцу.

Поскольку палеонтология является биологической наукой, овладение ею невозможно без знания основ зоологии и ботаники. Для чего же изучение палеонтологии необходимо геологу, специализирующемуся в области поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, работающему над составлением геологических карт? Известный советский ученый, основатель Палеонтологического института АН СССР, академик А.А. Борисяк называл палеонтологию "служанкой геологии". Чем это вызвано?

Поверхность континентов причудливо раскрашена различными цветами. Это объясняется тем, что все породы, независимо от их происхождения (генезиса) различаются по возрасту; породам каждого возрастного интервала придается на геологических картах определенный цвет.

По выражению академика Б.С. Соколова, "стержнем геологии является геохронология". С помощью быстро развивающихся радиоизотопных методов определения возраста минералов и горных пород установлен возраст нашей планеты — 4,5 млрд. лет. Но почти на всем этом гигантском интервале шкала геологического времени составлена в соответствии с эволюцией живых организмов - от цианобактеий (водорослей?) до высокоорганизованных позвоночных — и изменениями окружающей среды обитания этих организмов. Эта шкала называется геохронологической (табл. 1). Земля является единственной планетой Солнечной системы, обладающей стратисферой (лат. - stratum слой; стратисфера - часть литосферы Земли, образованная осадочными и сформировавшимися в результате их изменения метаморфическими породами). История стратисферы делится во времени на две неравных части: криптозой (время скрытой жизни, греч. - криптос скрытый), длившийся около 4_млрд. лет, и фанерозой (время явной жизни, от гр. фанерос — ясный, четкий), абсолютная продолжительность которого составляет примерно 570 млн. лет. Наиболее полно исследована фанерозойская история Земли. В познании криптозойской истории сделаны только первые шаги, хотя и очень успешные.

Таблица 1. Геохронологическая шкала фанерозоя

Эра |

Продолжительность, млн. лет |

Период |

Эпоха |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

Кайнозойская |

65 |

1,8 |

Антропогеновый Q (четвертичный) |

Голоцен Q2 |

Плейстоцен Q1 |

||||

22 |

Неогеновый N |

Плиоцен N2 |

||

Миоцен N1 |

||||

41 |

Палеогеновый þ |

Олигоцен þ 3 |

||

Эоцен þ 2 |

||||

Палеоцен þ 1 |

||||

Мезозойская |

170 |

70 |

Меловой К |

Позднемеловая К2 |

Раннемеловая К 1 |

||||

55 - 60 |

Юрский J |

Позднеюрская J 1 |

||

Среднеюрская J2 |

||||

Раннеюрская J3 |

||||

40 - 45 |

Триасовый Т |

Позднетриасовая Т3 |

||

Среднетриасовая Т2 |

||||

Раннетриасовая Т1 |

||||

Палеозойская |

340 - 350 |

50 - 60 |

Пермский Р |

Позднепермская Р2 |

Раннепермская Р1 |

||||

50 - 60 |

Каменноугольный С |

Позднекаменноугольная С3 |

||

Среднекаменноугольная С2 |

||||

Раннекаменноугольная С1 |

||||

60 |

Девонский D |

Позднедевонская D3 |

||

Среднедевонская D2 |

||||

Раннедевонская Dj |

||||

25 - 30 |

Силурийский S |

Позднесилурийская S2 |

||

Раннесилурийская S1 |

||||

45 - 50 |

Ордовикский О |

Позднеордовикская О3 |

||

Среднеордовикская О2 |

||||

Раннеордовикская О1 |

||||

90 - 100 |

Кембрийский € |

Позднекембрийская € 3 |

||

Среднекембрийская €2 |

||||

Раннекембрийская €1 |

||||

Криптозой подразделяется на архей и протерозой, которые считаются эрами, хотя абсолютная их продолжительность в 4—5 раз превышает продолжительность эр в фанерозое. Поздний протерозой именуется рифеем. Завершается криптозой периодом, который получил название венда, его абсолютная продолжительность составляет 100—110 млн. лет.

Таким образом, одна из основных задач палеонтологии заключается в установлении возраста горных пород. Решение этой задачи имеет большое практическое значение при геологическом картировании, поисках и разведке различных полезных ископаемых. Для иллюстрации сказанного приведем несколько примеров.

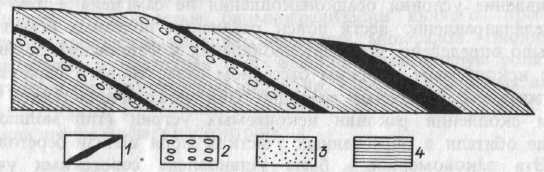

При маршрутных исследованиях в бассейне р. Колымы геологи описали чередующиеся выходы песчаников, сланцев, пластов углей (рис. 1). В данном геологическом разрезе породы падают на северо-восток под углом 28-32°. Необходимо было выяснить, повторяется ли в разрезе один и тот же пласт угля, смятый в складки, или здесь фиксируется несколько разновозрастных пластов. Только тщательные сборы растительных остатков в угольных пластах, моллюсков в песчаниках и сланцах, вмещающих угольные пласты, позволили установить, что породы залегают моноклинально, и с запада на восток древние пласты сменяются более молодыми. Это дало возможность правильно оценить перспективы угленосности района.

Еще один пример. В процессе составления геологической карты в одном из районов восточного склона Северного Урала были обнаружены два выхода пласта бокситов, залегающих на светлых массивных и шестиках и покрывающихся темно-серыми слоистыми известняками. И в данном случае точно определить, имеем мы дело с одним или с двумя выходами бокситов, можно, изучив фауну и выяснив возраст подстилающих и перекрывающих известняков.

Рис. 1 Геологический разрез пермских отложений в долине р.Колымы

1 – каменный уголь, 2 – конгломераты, 3 – песчаники, 4 – глинистые сланцы.

Вторая, не менее важная задача палеонтологии — способствовать восстановлению условий, в которых происходило образование тех или иных полезных ископаемых и вмещающих их пород. При решении этой задачи палеонтолог, изучающий ископаемые жизненные формы, использует метод аналогии. Так, в пластах каменных углей карбонового периода встречается большое количество стволов древовидных растений. Что можно сказать об условиях, в которых существовали эти растения? Очевидна, климат в период произрастания этих деревьев был теплым, влажным, почти тропическим. Это можно заключить потому, что стволы лишены годичных колец, присущих современным деревьям умеренного климата; кроме того, клетки древесины ископаемых стволов характеризуются относительно крупными размерами, что также типично для тропической растительности. Рассмотрим пример с морскими отложениями. На юге европейской части СССР широко распространены отложения мелового периода, представленные толщами писчего мела. Если изготовить из мела тонкую прозрачную пластинку, то под микроскопом при увеличении от 20 до 50 раз мы увидим, что мел состоит из мелких раковинок фораминифер (тип простейших). О чем это говорит геологу? Меловые отложения сформировались в теплом морском бассейне, где среднегодовая температура была не ниже 20 °С - только при этой температуре простейшие могут использовать карбонат кальция, находящийся в растворенном состоянии в морской воде, для создания наружного скелета — раковины. Остается неясным, на какой глубине накапливались эти осадки. Долгое время считалось, что толщи писчего мела образовывались на больших глубинах, что это аналоги современных глубоководных илов. Однако в меловых осадках были обнаружены крупные раковины двустворчатых моллюсков (род Inoceramus), достигающие длины 20-30 см. Эти моллюски вели придонный образ жизни. Наличие их в морских меловых осадках позволяет считать эти отложения мелководными.

Выявление условий осадконакопления не самоцель - оно позволяет целенаправленно вести поиск различных полезных ископаемых. Так, было определено, что нефтепроявления в Ферганской долине связаны с ископаемым морским бассейном палеогенового периода. Как обнаружить его береговые границы? Они четко фиксируются по находкам скоплений раковин ископаемых устриц (тип моллюсков), которые обитали в опресненных участках моря вблизи береговой линии. Эта закономерность была установлена советскими учеными Р.Ф. Геккером, А.И. Осипрвой, Т.Г. Вельской при изучении палеогеновых отложений Ферганы.