- •Компоновка оборудования на электровозе

- •1.2 Развеска оборудования локомотива

- •2. Определение тяговой характеристики электровоза

- •3. Геометрическое вписывание электровоза в кривую заданного радиуса.

- •Задачи Рациональное использование мощности электровозов

- •Рациональное использование станционных путей при вождении тяжеловесных поездов.

- •Сравнение применения коллекторных и асинхронных тяговых двигателей на скоростных электровозах

Компоновка оборудования на электровозе

Предварительная компоновка состоит в том, что после выбора и определения основных габаритных размеров силовой электроники, тяговой передачи, вспомогательных механизмов все эти узлы и оборудование увязывают между собой. Окончательная задача компоновки – рациональное размещение оборудования внутри кузова и подкузовных частей электровоза, что бы обеспечить примерное равенство нагрузок на тележки.

Отметим основные закономерности и требования, которые обычно выполняются при проектировании электровоза:

- наиболее тяжелые узлы ( трансформатор, выпрямитель – инверторный преобразователь) размещают в средней части главной рамы электровоза, чем предопределяется примерное равномерное нагружение тележек локомотива;

- высоковольтная камера, размещается радом с кабиной машиниста;

- вспомогательные электрические машины на многих сериях магистральных электровозов устанавливают сверху, в зоне где обеспечивается более свободный доступ локомотивной бригаде и ремонтного персонала при обслуживании и ремонте этих электрических машин, при этом упрощается компоновочная схема вспомогательного оборудования электровоза;

При выполнении этой части курсового проектирования необходимо выполнить продольную развеску, с помощью которой оценивается правильность выполнения компоновки оборудования на электровозе.

1.2 Развеска оборудования локомотива

Развеска позволяет определить положение центра тяжести верхнего (надтележечного) строения локомотива и распределение нагрузок по его тележкам и (или) колесным парам.

При выполнении развески проектируемого электровоза можно ограничиться выбором наиболее крупных по весогабаритным характеристикам узлов, составляющих верхнее строение локомотива. К числу таких узлов относятся: трансформатор, блоки силовой электроники, высоковольтная камера, блок тормозного оборудования, кузов с кабинами машиниста, главная рама и вспомогательное оборудование, такое как аккумуляторные батареи, вспомогательные машины.

При определении весогабаритных характеристик основных узлов и оборудования следует ориентироваться на аналогичные параметры электровоза-прототипа.

В таблице 1.1 приведены примерные веса основных узлов и оборудования магистральных электровозов, конкретная серия которого выбирается студентом по номеру варианта.

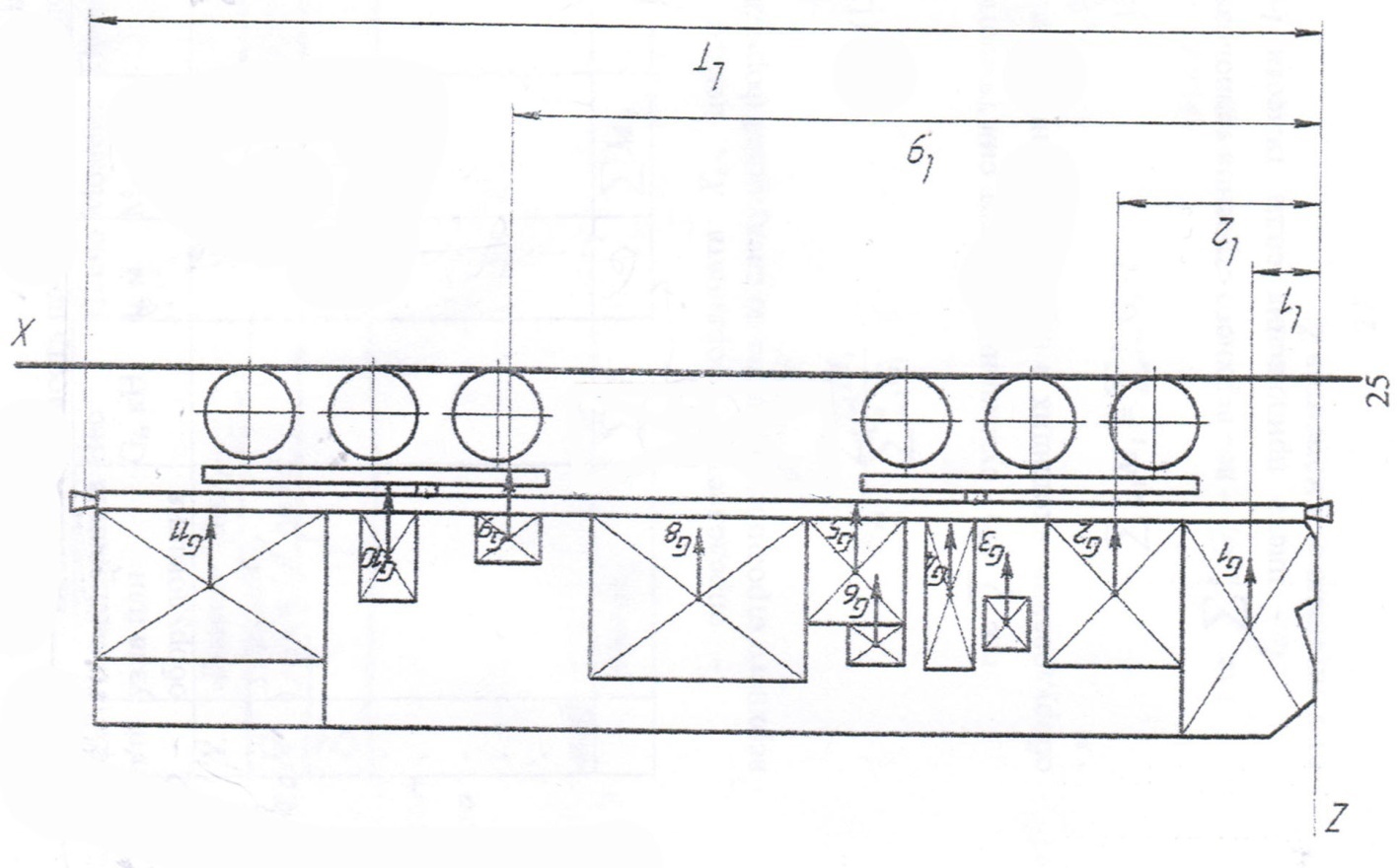

Для выполнения развески используется схема (эскиз) первоначального расположения узлов и оборудования, т.е. ранее выполненная компоновка (см. рис. 1.1).

Может быть рекомендована следующая последовательность выполнения развески проектируемого электровоза:

- вес каждого i-го узла представляется в виде вектора силы тяжести приложенного в его центре тяжести и обозначается Gi (веса тележек в развеске не участвуют);

- ось моментов Z (см. рис. 1.1) совмещается с осью передней автосцепки электровоза; ось X – с головками рельсов колеи;

- на схеме компоновки отмечаются расстояния от векторов сил тяжести узлов Gi до оси моментов Z и обозначаются li; желательно, что бы, например, величине G5 соответствовало расстояние l5 и т.д.;

-составляется весовая ведомость электровоза, которую нужно представить в табличной форме, аналогичной таблице 1.2, с помощью которой определяется вес строения электровоза ∑Gi и суммарный момент сил тяжести ∑Мi;

Рис. 1.1. Схема расположения основных узлов на магистральном электровозе

Таблица 1.1

Примерные веса основных узлов и оборудования одной секции серийных электровозов, в кН

№ варианта |

Серия электровоза |

Трансформатор |

Главная рама электровоза |

Кузов |

Кабина машиниста |

Тормозной компрессор с приводом |

Выпрямитель/ВИП |

АИН |

Мотор-генератор / вспомогательный генератор |

Мотр-вентилятор / вентилятор |

Высоковольтная камера |

Аккумуляторная батарея |

Блок управления |

Тележка в сборе |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

9 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 1,2

Весовая ведомость проектируемого электровоза

№ п/п |

Наименование узла или оборудования |

Вес Gi, кН |

Плечо li, м |

Момент Мi, кН∙м |

Примечание |

1 |

Трансформатор |

|

|

|

|

2 |

Главная рама |

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

10 |

|

|

|

|

|

|

Итого |

∑Gi |

|

∑Мi |

|

- определяется координата Xцт центра тяжести верхнего строения электровоза по следующей формуле, м

![]() (1.1)

(1.1)

где ∑Мi - суммарный момент сил тяжести узлов и оборудования, входящих в верхнее строение электровоза, кН∙м

![]() (1.2)

(1.2)

где

![]() - вес верхнего строения электровоза,

кН;

- вес верхнего строения электровоза,

кН;

li – плечо приложения силы тяжести i-го узла относительно оси моментов Z;

n – количество узлов и оборудования, составляющих верхнее строение локомотива.

Как отмечалось ранее, основная задача развески электровоза – обеспечить более или менее равномерное распределение нагрузок на колесные пары (и тележки!) локомотива. В практике проектирования электровоза принят допуск на неравномерность распределения нагрузок по колесным парам тележки равный ±3%.

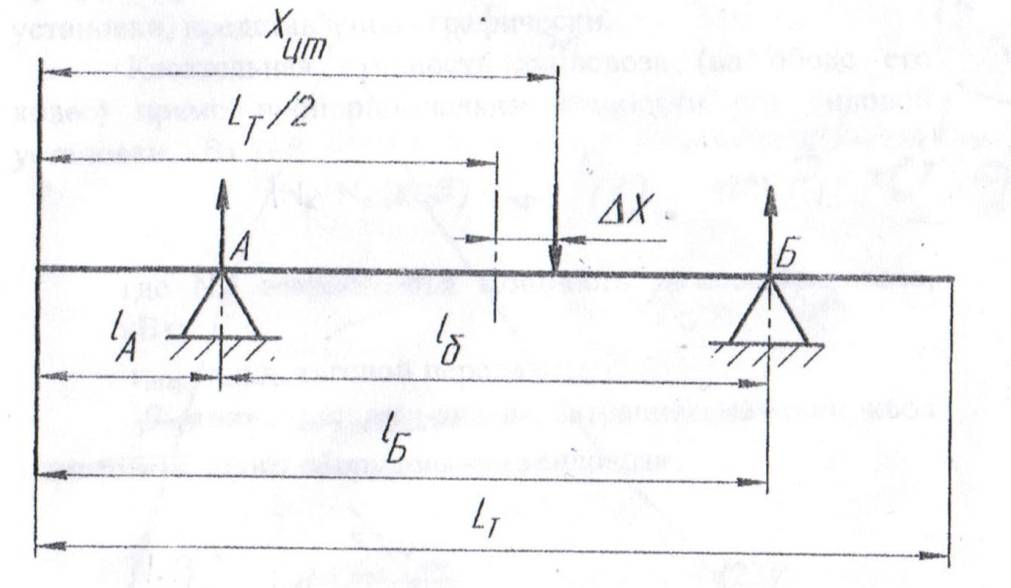

Для определения нагрузок на тележки используют уравнение статики. Раму электровоза представляют в виде балки, расположенной на двух мнимых опорах (центры шкворней). Нагрузки на тележки заменяют реакциями РА и РБ мнимых опор (рис.1.2 ). На схеме также указываются геометрическая середина электровоза ( LТ/2) и координата Хцт центра тяжести ∑Gi верхнего строения электровоза, а также вектор силы тяжести ∑Gi. Для нахождения двух неизвестных величин РА и РБ составляют два уравнения статики: уравнение проекций всех сил на вертикаль Z (ось ординат) и уравнение моментов этих сил относительно оси Z.

В соответствии со схемой сил, показанной на рис. 1.2, уравнение проекций всех сил на вертикальную ось ординат Z будет иметь вид

РА + РБ - ∑Gi = 0 (1,3)

Уравнение моментов этих сил относительно точки «о» ( см. рис. 1.2)

РА ∙ lА + РБ∙ lБ - ∑Gi ∙ Хцт = 0 (1.4)

где РА и РБ – реакции в мнимых опорах тележек, вызванные действием силы тяжести (веса) ∑Gi верхнего строения электровоза, кН;

lА, lБ – расстояния от оси моментов Z до мнимых опор А первой (по ходу) и Б второй тележек, м.

Из рис. 1.2 также следует, что

lб = lБ - lА, (1.5)

где lб – база проектируемого электровоза, м.

Совместным решением уравнений (1.3) и (1.4) находятся значения реакций РА и РБ в в мнимых опорах тележек.

По

нормам, применяемых при проектировании

электровозов, неравномерность

распределения нагрузок

По

нормам, применяемых при проектировании

электровозов, неравномерность

распределения нагрузок ![]() по колесным парам разных тележек не

должна превышать величины ±0,03. При этом

принимается, что колесные пары одной

тележки имеют одинаковое нагружение.

по колесным парам разных тележек не

должна превышать величины ±0,03. При этом

принимается, что колесные пары одной

тележки имеют одинаковое нагружение.

РА РБ

![]()

Рис. 1.2. Схема для определения неравномерности распределения нагрузок по тележкам локомотива

В этом случае величина может быть определена из следующего выражения, кН

![]() (1,5)

(1,5)

где

![]() -

нагрузка от каждой из колесных пар

первой (по ходу) тележки, кН

-

нагрузка от каждой из колесных пар

первой (по ходу) тележки, кН

![]() (1.6)

(1.6)

где

![]() - вес тележки электровоза, кН;

- вес тележки электровоза, кН;

![]() - количество осей в тележке, кН;

- количество осей в тележке, кН;

![]() - нагрузка от каждой из колесных пар

второй тележки, кН

- нагрузка от каждой из колесных пар

второй тележки, кН

![]() (1.7)

(1.7)

![]() – нагрузка от колесной пары на рельсы

при равномерном распределении нагрузок

по колесным парам электровоза (случай

идеальной компоновки, когда Хцт

=

LТ/2),

кН

– нагрузка от колесной пары на рельсы

при равномерном распределении нагрузок

по колесным парам электровоза (случай

идеальной компоновки, когда Хцт

=

LТ/2),

кН

![]() (1.8)

(1.8)

где

![]() -

число сцепных осей локомотива.

-

число сцепных осей локомотива.

Несовпадение

центра тяжести Хцт

и геометрического центра тяжести

верхнего строения электровоза ![]() можно определить из выражения, мм

можно определить из выражения, мм

![]() (1.9)

(1.9)

Если

неравномерность распределения нагрузок

,

определенная по формуле (1.7), превышает

нормативную величину ±0,03 (3%), компоновку

проектируемого электровоза надо

изменить. В этом случае целесообразно

передвинуть наиболее тяжелые узлы, в

сторону геометрического центра верхнего

строения электровоза и тем самым

уменьшить величину

.

Вновь составляется весовая ведомость

и определяется координата ![]() центра

тяжести проектируемого электровоза.

центра

тяжести проектируемого электровоза.

Задание:

Произвести развеску оборудования проектируемого электровоза. Наименование оборудования, его вес в соответствии с вариантом задания, представлены в таблице 1.1.