- •Природные каменные материалы и изделия горные породы Общие сведения.

- •Горные породы, применяемые в строительстве

- •Обзорная классификация горных пород, применяемых в строительстве по условиям их образования.

- •Изверженные горные породы

- •I.1. Глубинные горные породы

- •Осадочные горные породы

- •Каменные стены.

- •Гранитные ступени.

- •Мраморные ступени.

- •Каменное литье и материалы на его основе.

Изверженные горные породы

Общеприняты две классификации изверженных горных пород:

химическая и

минералогическая.

Химическая классификация предусматривает деление изверженных пород на три группы в зависимости от содержания кремнезема:

кислые породы, включающие кремнезема более 65%;

средние породы — 65—55% кремнезема;

основные породы — кремнезема менее 55%.

Глубинные и излившиеся породы образованы исходной магмой с одинаковым химическим составом, а поэтому у каждой глубинной породы имеются свои излившиеся аналоги, обычно два:

древние и

новейшие.

Древние находятся в выветренном состоянии, чем и отличаются от новейших. Однако вследствие различных условий отвердевания глубинные и излившиеся породы отличаются различным строением.

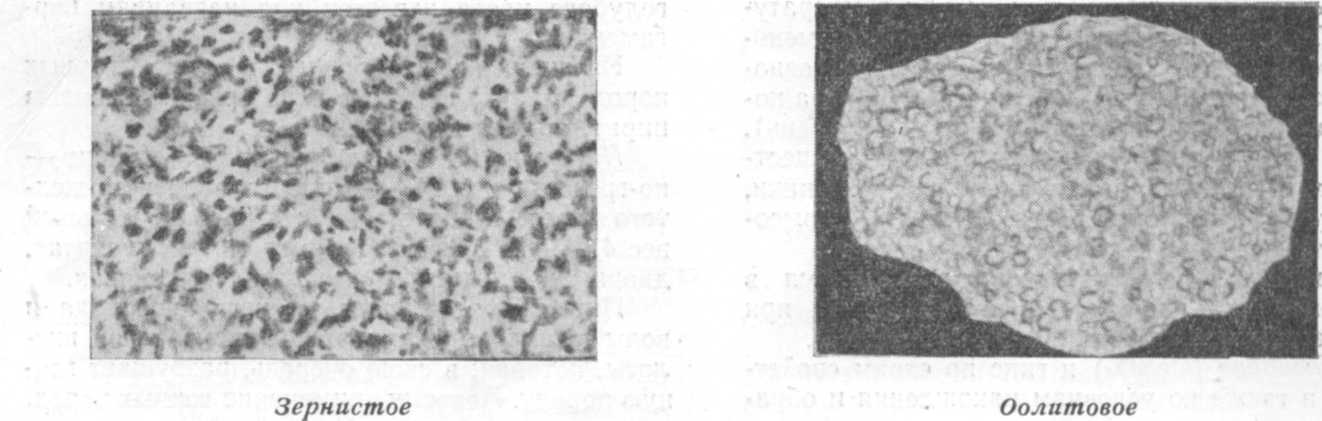

Структура

глубинных пород зернистокристаллическая, или гранитная, а

излившихся древних — порфировая,

излившихся новейших — скрытокристаллическая, или амфорная.

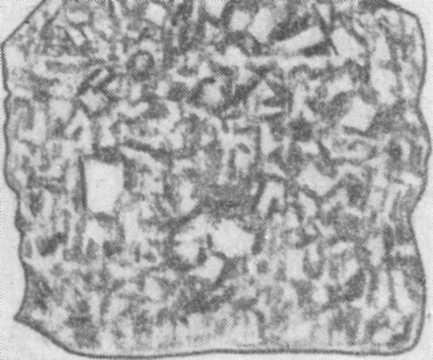

Строение пород определяется различным сочетанием, размерами и формой составляющих породу минералов, а именно:

зернистокристаллическое, когда порода целиком состоит из четко видимых кристаллов различных минералов; по величине зерен эти породы подразделяются на:

мелкозернистые (кристаллы менее 2 мм),

среднезернистые (до 5 мм) и

крупнозернистые (до 10 мм и более);

скрытокристаллическое, когда зерна кристаллов так малы, что не видны невооруженным глазом;

порфировое, когда в основной скрытокристаллической массе выделяются редкие крупные минералы, так называемые вкрапленники;

стекловатое, характеризуемое полной некристаллизованностью входящих в породу минералов.

Глубинные породы, образовавшиеся на значительной глубине при медленном остывании магмы, имеют плотное зернистокристаллическое строение, а у излившихся наблюдается различное строение: порфировое, стекловатое, плотное и пористое.

Строение горных пород.

Порфировое Обломочное (конгломерат)

I.1. Глубинные горные породы

☼ Глубинные изверженные породы.

Граниты представляют собой сложные горные породы, состоящие в основном из ортоклаза (50 — 70%), кварца (20 — 40%), слюды (5 —15%) и иногда роговой обманки. Кроме перечисленных, в гранитах встречаются второстепенные минералы, рассеянные по всей породе в малых количествах, например, пирит, апатит.

В зависимости от содержания различных из указанных минералов граниты имеют много разновидностей, отличающихся декоративными свойствами. Структура гранитов зернистокристаллическая; сложение породы массивнее, но в тех случаях, когда зерна располагаются более или менее слоисто и слюда образует параллельные прослойки, сложение называется гнейсовидным, а порода — гнейсовым гранитом.

Граниты залегают в земной коре в виде обширных сплошных гранитных масс неправильной формы, круглых и вытянутых тел, внедрившихся в земные пласты, размерами до сотен квадратных километров, или глыб разных размеров и форм, разбитых системой трещин по отдельности. Цвет гранита зависит преимущественно от цвета полевого шпата, но на цвет влияет также и вся гамма цветов, составляющих граниты минералов.

Обычно цвет гранитов светло-серый, розовый, красный с темными и светлыми оттенками, доходящий до черного. Особенно ясно цвет и оттенки выступают на полированных поверхностях гранита.

Граниты являются прекрасным строительным материалом; они обладают высокой прочностью и долговечностью. С точки зрения долговечности и механической прочности мелкозернистым и среднезернистым гранитам отдается предпочтение перед крупнозернистыми или плоскопараллельными гнейсовидными. Таким образом, декоративные качества материала вступают здесь как бы в противоречие с физико-механическими свойствами. Правильное решение этого вопроса зависит от характера сооружения, требований к его долговечности и условий работы.

Прочность гранита определяется содержанием в нем полевого шпата, кварца, слюды и присутствием пирита. Прочность гранитов выше, если зерна кварца соединяются между собой, образуя как бы общий остов породы, а не располагаются изолированно среди других составных частей.

Скопление слюды отдельными участками или прослойками, наоборот, отрицательно сказывается на прочности гранитов. Пористость и водопоглощение гранитов очень малы, чем обусловливается их высокая морозостойкость и сопротивляемость выветриванию.

Огнестойкость гранита невысокая, так как при повышении температуры кварц увеличивается в объеме и вызывает растрескивание гранита. Трещины появляются также при охлаждении магмы. Эти трещины сильно уменьшают прочность гранита и существенно понижают его атмосферостойкость. Гранит хорошо обрабатывается и полируется. Однако из гранитов, добытых взрывным способом, нельзя рекомендовать изготовление плит для облицовок.

Гранит широко применяется для облицовки набережных, устоев мостов, цоколей и других видов наружной отделки.

Сиениты представляют собой светлоокрашенные сложные зернистокристаллические породы, главной составной частью которых являются ортоклаз, некоторые плагиоклазы, биотит, роговая обманка и иногда авгит. От гранитов они отличаются отсутствием кварца. По своему внешнему виду и физико-механическим свойствам сиениты близки к гранитам. В связи с отсутствием кварца они несколько мягче гранитов и легче поддаются обработке. Встречаются породы промежуточные между гранитом и сиенитом в отношении содержания кварца — кварцевые сиениты или граносиениты, в которых кварца сравнительно мало, а цветных составляющих по сравнению с бесцветными больше, чем в гранитах.

На практике сиениты применяются так же, как и граниты.

Диориты зернистокристаллические породы, сходные по строительным свойствам с гранитами. В их состав входит до 75% полевых шпатов (плагиоклазов) и до 25% темноокрашенных минералов: роговая обманка, реже биотит и авгит. Иногда диориты содержат кварц и называются тогда кварцевыми диоритами. Породы, промежуточные между сиенитами и диоритами по количеству и составу плагиоклазов, называются сиенит-диоритами. Диориты встречаются среди гранитов, сиенитов и других пород, не образуя больших массивов. Они имеют окраску от темно-зеленой до серо-зеленоватой, обусловливаемую их минеральным составом. Вследствие присутствия хлоритов их называют зеленокаменными породами. Диориты характеризуются высокой вязкостью и хорошей сопротивляемостью удару. С уменьшением зерен прочность диоритов повышается. Диориты являются хорошим дорожным материалом а также широко применяются как облицовочный материал. В декоративном отношении диориты уступают гранитам.

Габбро состоит из плагиоклаза, авгита, редко роговой обманки, иногда биотита. Темноокрашенных минералов 35 — 40%, а плагиоклазов — около 50%. Как примеси встречаются магнетит, ильменит, оливин в виде блестящих круглых зерен зеленоватых, желтоватых и других окрасок, а также иногда присутствует апатит и пирит. Габбро, содержащие оливин, называются оливиновыми. Цвет габбро в большинстве случаев темно-серый, черный или темно-зеленый с различными оттенками. Структура по величине зерен непостоянная, часто крупнозернистая, иногда порфировидная. По внешнему виду и физико-механическим свойствам габбро мало отличается от диоритов. Одной из разновидностей габбро является лабрадорит. Цвет лабрадоритов темно-серый, зеленовато-серый, синевато-серый, в зависимости от содержания в породе темных минералов. Особенно ценны лабрадориты с ирризирующими кристаллами цветного лабрадора, дающие переливы отблесков синего, зеленого, золотистого, голубого и других цветов. Лабрадориты получили широкое применение в качестве декоративного облицовочного камня.

☼ Излившиеся породы.

Липариты и кварцевые порфиры являются аналогами гранитов, и отличаются от них порфировой структурой. Вкрапленниками служат кварц, ортоклазы, и цветные минералы. Друг от друга липариты и порфиры отличаются возрастом и свежестью составляющих их минералов. Кварцевые порфиры более древнего происхождения, а потому находятся в выветренном состоянии. Цвет пород весьма разнообразен, большей частью серый, желтый, коричнево-красный и зависит от цвета основной массы. Технические свойства их различны и обусловлены свойствами основной массы и вкраплений и повышаются с уменьшением величины и количества вкрапленников. Наибольшей устойчивостью обладают кварцевые порфиры и липариты с плотной мелкокристаллической структурой.

Липариты и кварцевые порфиры применяются для дорожной одежды, в виде штучного камня, а также в качестве декоративного облицовочного камня.

Бескварцевые порфиры и трахиты — излившиеся аналоги сиенитов, имеют одинаковый или близкий к сиенитам минералогический состав. Основная масса — стекловатая, пористая, образующаяся в результате быстрого остывания магмы на поверхности земли.

Вкрапленниками в бескварцевых порфирах и трахитах являются минералы: полевые шпаты, роговая обманка, биотит, иногда пироксены. Породы окрашены в светлые тона: белые, сероватые, желтоватые, красноватые. Породы легко обрабатываются, но вследствие ячеистого сложения не поддаются полировке; в силу своей шероховатости хорошо связываются со строительными растворами. Бескварцевые порфиры и трахиты обладают меньшей прочностью и морозостойкостью по сравнению с сиенитами, в особенности разновидности, содержащие примеси вулканического стекла.

Андезиты и порфириты по минералогическому составу и свойствам сходны с диоритами, и отличаются от них порфировым строением. Окраска пород серая, темно-серая, зеленая. Обычно в мелкозернистой основной массе рассеяны крупные и средние по величине кристаллы светлых плагиоклазов и более мелкие вкрапления темных минералов — роговой обманки, авгита, слюды.

Эти породы применяются в качестве заполнителя для кислостойких бетонов и облицовочных плит в химической промышленности.

Порфириты отличаются от андезитов большей плотностью и присутствием хлорита и других вторичных минералов.

Стойкие роговообманковые и авгитовые андезиты сравнительно легко обрабатываются и поэтому применяются для наружных облицовок.

Базальты и диабазы являются излившимися аналогами габбро. Диабазы — мелкокристаллические породы, состоящие преимущественно из плагиоклазов и авгита, иногда из оливина, роговой обманки и других темноокрашенных минералов. Они обладают так называемой диабазовой структурой: между продолговатыми кристаллами плагиоклаза располагаются неправильные зерна авгита. Цвет породы от светло-серого до темно-серого, иногда с зеленоватым оттенком.

Диабазы, в особенности мелкозернистого строения, обладают большой прочностью ( 3000 — 4000 кг/см2), высокой морозостойкостью и способностью хорошо колоться и обрабатываться. Они используются для изготовления штучных камней, применяемых в дорожном строительстве (брусчатка, бордюрные камни).

Разновидность диабазов — диабазовые порфириты — имеют порфировое строение. В качестве минералов-вкрапленников помимо полевых шпатов в них встречаются преимущественно оливин и авгит.

Базальты — плотные стекловатые, иногда мелкокристаллические, горные породы, наиболее тяжелые из изверженных пород. Объёмный вес их достигает 3300 кг/м3. Преобладание авгита над другими минералами придаёт базальтам обычно черный цвет. Твердость базальтов высокая — 7— 8, что затрудняет обработку, но повышает их ценность как материала для дорожных покрытий; базальты хорошо полируются.

В месторождениях базальты разбиты трещинами на столбчатые, шарообразные, плитообразные и другие отдельности. Это облегчает их разработку, но затрудняет получение изделий необходимой величины и формы. Базальты со столбчатой отдельностью используются для изготовления мелкого штучного камня (брусчатка, шашка для мозаики), с шарообразной отдельностью — только для щебня.

Неблагоприятными признаками у базальтов считаются беловатые звездчатые пятна «солнечного загара» и значительная стекловатость.

Базальты — прекрасное сырье для каменного литья. Базальтовые отливки превосходят по техническим свойствам природные базальты, их предел прочности при сжатии достигает 6000 — 10 000 кг/см2. Плавленые изделия из базальта применяются для изготовления кислотостойкой химической аппаратуры, электроизоляторов, облицовочных материалов.

☼ Рыхлые обломочные породы.

Вулканические пеплы и пемза. Во время вулканических извержений часть магмы выбрасывается в раздробленном состоянии и подвергаясь быстрому охлаждению, оседает в виде частиц разной величины. Порошкообразные частицы называются вулканическим пеплом, частицы крупностью до 5 мм — вулканическим песком.

Пемза — пористая легкая порода с объемным весом от 300 до 600 кг/м3, подобна застывшей пене, светло-серого цвета. Пемза залегает в виде частиц размером от 5 до 30 мм.

Пемзовые пески и щебень применяются в качестве заполнителей для легких бетонов. Широко применяется пемза при отделочных работах в качестве абразивного материала.

☼ Цементированные обломочные породы.

Вулканические пеплы, попадая в расплавленную лаву до ее остывания, образуют породы, которые называются вулканическими туфами. Туфы обладают значительной пористостью, малыми объемным весом и теплопроводностью. Эти качества туфов позволяют успешно применять их в качестве местных стеновых материалов. Типичным представителем туфов является артикский туф, добываемый в Армении, у потухшего вулкана Алагез вблизи Ленинакана (до 1924 — Александрополь). Объемный вес артикского туфа в пределах 750 — 1400 кг/м3, пористость от 55 до 70%, предел прочности при сжатии от 50 до 200 кг/см2. Артикский туф достаточно прочен, малотеплопроводен, морозостоек, имеет хороший декоративный вид, что позволяет применять его в качестве облицовочного и стенового материала.

Туфы весьма разнообразны по своему цвету от ярко-красного и светло-желтого до черного.

Разновидностью вулканических туфов является трасс.

Залежи вулканических туфов имеются кроме Армении, также в ряде районов Грузии и на Дальнем Востоке. Лучший грузинский туф — Болнисский, желто-оранжевого цвета.