- •Глава 6.

- •Клиническая картина

- •Основные направления терапии

- •Классификация

- •Клиническая картина

- •Возможные осложнения

- •Диагностика Опрос и осмотр

- •Объективное обследование и лабораторная диагностика

- •Дифференциальная диагностика

- •Основные направления терапии

- •Алгоритмы

- •Клиническая фармакология отдельных препаратов

- •Клиническая картина

- •Р ис. 6.4. Типичная иррадиация острой боли в животе при охз (вид спереди). Диагностика Опрос и осмотр

- •Дифференциальная диагностика

- •Основные направления терапии

- •Тошнота и рвота Определение

- •Этиология и патогенез

- •Классификация

- •Клиническая картина

- •Возможные осложнения

- •Диагностика Опрос и осмотр

- •Основные направления терапии

- •Клиническая фармакология отдельных препаратов

- •Показания к госпитализации

- •Желтуха Определение

- •Этиология и патогенез

- •Острая диарея Определение

- •Этиология и патогенез

- •Классификация

- •Клиническая картина

- •Возможные осложнения

- •Диагностика Опрос и осмотр

- •Лабораторная диагностика

- •Дифференциальная диагностика

- •Основные направления терапии

- •Клиническая фармакология отдельных препаратов

- •Часто встречающиеся ошибки терапии

- •Показания к госпитализации

- •Возможные осложнения

- •Диагностика Опрос и осмотр

- •Возможные осложнения

- •Диагностика Опрос и осмотр

- •Лабораторная диагностика

- •Дифференциальная диагностика

- •Основные направления терапии

- •Часто встречающиеся ошибки терапии

- •Показания к госпитализации

- •Разбор клинических случаев

- •Острый панкреатит Определение

- •Этиология и патогенез

- •Классификация

- •Клиническая картина

- •Возможные осложнения

- •Диагностика Опрос и осмотр

- •Лабораторная диагностика

- •Дифференциальная диагностика

- •Основные направления терапии

- •Показания к госпитализации

- •Разбор клинических случаев

- •Прободная язва желудка и двенадцатиперстной кишки Определение

- •Этиология и патогенез

- •Классификация

- •Клиническая картина

- •Острая кишечная непроходимость Определение

- •Этиология и патогенез

- •Классификация

- •Клиническая картина

- •Возможные осложнения

- •Диагностика Опрос и осмотр

- •Ущемленная грыжа Определение

- •Этиология и патогенез

- •Классификация

- •Клиническая картина

- •Возможные осложнения

- •Диагностика Опрос и осмотр

Диагностика Опрос и осмотр

При сборе анамнеза необходимо выяснить:

наличие язвенной болезни или боли в эпигастральной области (подозрение на обострение язвенной болезни);

были ли в последнее время похудание и анорексия (подозрение на злокачественное поражение);

наличие дисфагии (подозрение на патологию пищевода);

были ли другие формы кровотечения (свидетельство гематологических заболеваний);

какие лекарства принимает больной (большая группа препаратов может вызвать повреждение слизистой оболочки или обострение язвенной болезни);

характер стула и наличие в нем примесей крови;

При осмотре нужно обратить внимание на:

бледность кожных покровов;

признаки травм;

признаки поражения печени, в том числе желтуху;

проявления системных болезней.

Внутриплевральное кровотечение предполагает отставание половины грудной клетки при дыхании, перкуторную тупость и отсутствие дыхательных шумов в одной половине грудной клетки.

При внутрибрюшном кровотечении перкуторно определяют свободную жидкость в брюшной полости, нависание передней стенки прямой кишки при пальцевом исследовании или выбухание заднего свода влагалища.

Показателем массивности кровопотери является мелена, которая появляется при излиянии не менее 200 мл крови. Продолжительность мелены не всегда свидетельствует о продолжающемся кровотечении, а соответствует продвижению крови по кишечнику (мелена может появиться уже через 4-6 мин после начала кровотечения).

Объективное обследование и лабораторная диагностика

Частота и характер пульса, измерение АД, при возможности, определение гемоглобина в крови, ЭКГ.

Дифференциальная диагностика

При скрытых внутренних кровотечениях с острой ишемией миокарда (инфаркт).

Основные направления терапии

При наружном артериальном кровотечении:

сосуд прижимают проксимальнее места кровотечения пальцем;

накладывают жгут или закрутку;

в случае развития геморрагического шока — переливание кровезаменителей (полиглюкин 400-800 мл, реополиглюкин 400 мл);

при наружном венозном кровотечении – наложение давящей повязки;

при всех внутренних кровотечениях викасол 3 мл 1% р-ра в/в, вазопрессоры 10 мкг/кг/мин;

при кровотечении из верхних отделов пищеварительного тракта:

— квамател (фамотидин) 40-80 мг в 50-100 мл физ. р-ра в/в;

— лосек (омепразол) 40-80 мл в 100 мл физ. р-ра в/в.

Алгоритмы

Рис. 6.3. Алгоритм неотложной помощи при кровотечениях.

Наряду с высокой эффективностью парентеральных гемостатических средств, их использование в полевых условиях помимо чисто технических трудностей сопряжено еще и с частым развитием системных побочных реакций, поэтому среди мер по проведению гемостаза важное место отводится использованию местных кровоостанавливающих агентов.

Местные кровоостанавливающие средства можно классифицировать следующим образом (табл.6.4):

Группа, включающая эпинефрин (адреналин) и другие сосудосуживающие препараты, действующие на сосудистое звено гемостаза и потенцирующие констрикторные эффекты сосудистой стенки.

Группа, включающая коллаген, желатин, производные оксицеллюлозы, альгинаты, пектины, препараты, стимулирующие адгезию и агрегацию тромбоцитов (индукторы адгезии и агрегации, включающие вещества типа серотонина, АДФ, активаторы фосфодиэстеразы и др.) и выполняющие роль первичного тромба из-за их способности впитывать большое количество крови.

Тромбопластин и плазменные факторы свертывания, активирующие коагуляционную систему крови.

Ингибиторы фибринолиза – тканевые и синтетические (е-аминокапроновая кислота, парааминобензойная кислота – амбен и другие препараты).

Комбинированные препараты.

Таблица 6.4. Местные кровоостанавливающие средства

№ |

Группа |

препараты |

1. |

Вазоконстрикторы |

Адреналин |

2. |

Препараты, влияющие на тромбоцитарное звено гемостаза |

Колластат, Колластипт, Колетекс-гем, Тахотоп, Пентафарм, Тахокомб, Коллапол, Гельфоам, Колгитекс, Хамальган, Спонгиопост, Спонжель, Геласпон, Гемотекс |

3. |

Препараты на основе естественных факторов свертывающей системы |

Тромбостат», Гипстазин, Топинал, Тромбинар |

4. |

Ингибиторы фибринолиза |

Поликапран, Активтекс АКФ |

5. |

Комбинированные препараты |

Тиссель, Берипласт, Тиссукол. |

Препарат I группы – адреналин – находит весьма ограниченное применение в качестве гемостатика и используется преимущественно в стоматологической практике. Его кровоостанавливающие свойства связаны с воздействием на а1 адренорецепторы, расположенные в стенке сосудов, активация их вызывает вазоконстрикцию, следствием чего является уменьшение кровопотери. Препарат обладает кратковременностью действия и невысокой специфической активностью.

Базовым препаратом II группы является коллаген. Терапевтическая эффективность препаратов и изделий на основе коллагена определяется, как действием входящих в их состав лекарственных препаратов, так и непосредственно биологическими свойствами коллагена. Являясь основным белком соединительной ткани, коллаген играет ведущую роль в осуществлении ее функций, а в особенности важнейшей из них – репаративной. Заживление любой раны, закрытие любого дефекта – это, прежде всего, восстановление соединительной ткани. Основным пластическим материалом, участвующим в этом процессе, является коллаген. Поэтому коллаген, поступающий в рану извне (экзогенный коллаген) – это лучшее средство для ее заживления. Замечательная особенность коллагена состоит в том, что он – не просто «пассивный строительный материал», а активный участник процессов тканевой репарации. Коллаген и продукты его распада (пептиды) усиливают синтез собственного коллагена, стимулируют остеогенез, останавливают кровотечение. Другое их качество – направленность действия, обусловленное стимуляцией спонтанной агрегации тромбоцитов с образованием комплексы со многими лекарственными средствами и биологически активными веществами, пролонгируя их действие по месту применения; в-третьих, экзогенный коллаген, являющийся основой препаратов, в организме полностью рассасывается, причем сроки его биодеградации можно регулировать, а продукты лизиса активно включаются в процессы раневой репарации, стимулируя регенерацию собственных тканей организма. Эти свойства коллагена и позволяют получать пластические материалы направленного действия, антисептические и антибактериальные, гемостатические, некролитические, остеопластические, противовоспалительные, стимулирующие регенерацию. Препараты на основе коллагена практически не имеют противопоказаний к применению, за исключением индивидуальной непереносимости лекарственных средств, входящих в их состав. Основными достоинствами коллагена как нового пластического материала являются отсутствие токсических и канцерогенных свойств, слабая антигенность, высокая механическая прочность и устойчивость к тканевым ферментам, регулируемая скорость лизиса в организме. В этом отношении препараты из коллагена имеют преимущества перед препаратами из других биополимеров, в частности из фибрина или желатина, являющегося денатурированным коллагеном. Представителями данной группы лекарственных средств являются «Колластат», «Колластипт», «Колетекс-гем», «Тахотоп», «Пентафарм», «Тахокомб», «Коллапол». Аналогичны по своим свойствам и препараты желатины – «Стерисплан», «Спонстан», «Гельфоам», «Спонгиопост», «Спонжель», «Геласпон». Эти препарты не вызывают гиперрубцевания, достаточно дешевы, обладают свойством быстрой биодеградации (5 – 40 дней), однако, их нельзя использовать в контаминированной ране, что является их недостатком.

Интересно использование перевязочных гемостатических препаратов на основе растительных средств. Бурые водоросли являются прекрасным сырьем для производства целого ряда медицинских препаратов. Особенностью углеводного состава бурых водорослей является высокое содержание альгиновых кислот (13 - 54% сухого остатка), которые у зеленых и красных водорослей отсутствуют. Впервые альгиновая кислота была открыта в 1883 году Стенфордом. Альгиновая кислота представляет собой целлюлозообразный полисахарид, обладающий свойством задерживать жидкости между молекулярными цепями, превращаясь при этом в гель. Альгинат адсорбирует примерно в 20 раз больше воды, чем его собственная масса, являясь гидроколлоидом. Благодаря способности альгинатов образовывать гель на поверхности раны повязка с ней не склеивается, поэтому каждая замена повязки безболезненна и образовавшиеся новые ткани не травмируются. Они биосомвестимы и не вызывают тканевых реакций. Кроме того, они биодеградивны и нетоксичны. Альгинаты содержат «Кальтостат», «Сорбосан», «Сорбалгон», «Колгитекс», «Хамальган», «Колетекс-гем».

Хитозан – производное хитина, самостоятельной гемостатической активностью не обладает, но связывает форменные элементы крови, с чем связаны их гемостатические свойства. Производные оксицеллюлозы – кровостанавливающая марля, гемостатическая вискоза при соприкосновении с кровью образует гелеобразную массу, которая играет роль первичного тромба.

В 2003г был разработан новый гемостатический препарат Гемотекс имеющий в своем составе в качестве кровоостанавливающего агента биосовместимые органические соли железа, такие как глюконат и лактат. Было показано, что соли двухвалентного железа обладают лучшей биологической совместимостью по усвояемости и раздражающему действию нежели соли трехвалентного железа. В основе гемостатического действия ионов двухвалентного железа лежат его вяжущие свойства, обеспечивающие частичную коагуляцию белков, экссудата, а текже местное сужение сосудов. Это приводит к сокращению объема крови на пораженном участке и тем самым дает возможность находящимся в кровообращении тромбоцитам направится к пораженным коллагеновым зонам. Кроме того, ионы двухвалентного железа являются прооксидантами, влияющими на липидный биослой, от которого в том числе зависит способность клеток к адгезии с другими клетками, поскольку ионы двухвалентного железа активируют фосфолипазы в оболочке тромбоцита, усиливая выход из тромбоцита АДФ, серотонина, тромбоксана А2 и других тромбоцитарных факторов. Это способствует усилению агрегационной способности тромбоцитов и образованию рыхлого первичного тромба. Кроме того, широко известно, что текстильный носитель влияет на гемостатические свойства повязки в степени, сравнимой с эффективностью нанесенного на него препарата, обладающего гемостатической активностью. В качестве текстильной основы для гемостатической повязки Гемотекс было выбрано нетканое холстопрошивное хлопковискозное полотно. Во избежание пропитывания полотна кровью, его разволокнения и развития нагноения было решено ввести в состав салфетки второй слой, состоящий из перфорированного трикотажного кругловязаного полотна с иммобилизацией на нем гемостатического препарата. В результате было получено эффективное перевязочное средство Гемотекс состоящее из двух слоев - первого - атравматического и гемостатического слоя (перфорированное трикотажное кругловязаное полотно с иммобилизованными на нем солями двухвалентного железа) и второго - адсорбирующего слоя - нетканого холстопрошивного хлопковискозного полотна. В настоящее время начались клинические испытания салфеток Гемотекс на догоспитальном этапе.

Большая группа препаратов на основе естественных факторов свертывающей системы включает, прежде всего, гемостатики на основе тромбина («Тромбостат», «Гипстазин», «Топинал», «Тромбинар»). Тромбин является естественным компонентом свертывающей системы крови, образуется в организме из протромбина при ферментативной активации последнего тромбопластином, препарат получают из плазмы крови доноров. Тромбин является ключевым ферментом гемостаза. Под его влиянием происходит не только превращение фибриногена в фибрин, но и активация факторов свертывающей системы крови V, VIII, XIII. Кроме того, тромбин взаимодействует с белками плазмы, с клетками крови, стенками сосудов, являющимися компонентами системы гемостаза. Тромбин является одним из самых мощных индукторов агрегации и секреции тромбоцитов. Препараты на основе тромбина обладают отличными гемостатическими свойствами, однако, производство их дорого, при их применении нередко развиваются анафилактические реакции, они имеют относительно небольшой срок хранения, что ограничивает более широкое их применение.

Препараты, содержащие тромбопластин получают из тканей, богатых тромбопластином (легкие, печень, головной мозг). К ним относятся «Гемостазин», «Пульмин», «Клаудон».

Для остановки кровотечения широко примененяются не только препараты, стимулирующие фибринообразование, но и ингибиторы фибринолиза. К ним, в частности, относят средства, содержащие эпсилонаминокапроновую кислоту. Последняя имеет сходство с лизином, аргинином и конкурентно взаимодействует с активным центром активатора профибринолиза, содержащего лизиновую группу, препятствуя переходу активатора профибринолиза в активный фибринолизин.

Фармакологическая активность препарата поликапран обусловлена полиангидроглюкуроновой и e-аминокапроновой кислотой, при этом последняя способствует профилактике повторных кровотечений фибринолизной этиологии и улучшает регенерационные процессы. Поликапран является эффективным средством для гемостаза при местном применении в условиях снижения свертывающей системы крови. Будучи имплантированным в организм, поликапран подвергается полной биодеградации в течение 23-28 суток. Поликапран не оказывает местного раздражающего действия. Препарат применяют у взрослых в качестве местного гемостатического средства при диффузных кровотечениях различной локализации и этиологии, в том числе и при угнетении свертывающей системы крови. В зависимости от характера и величины геморрагической поверхности, поликапран с соблюдением правил асептики применяют в виде салфеток или сделанных из них тампонов, которые накладывают на всю площадь геморрагической поверхности, как правило, в один - два слоя. В случае угрозы продолжения кровотечения препарат может быть оставлен в ране, где он постепенно полностью рассасывается.

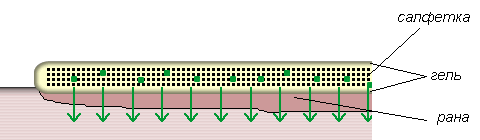

Салфетка Активтекс АКФ (рисунок 6.5), содержащая эпсилонаминокапроновую кислоту и фурагин, представляет собой пропитанную специальным биосовместимым полимером и лекарственным веществом текстильную основу. При смачивании салфетки полимер образует гель, при контакте которого с раной начинается равномерное и постепенное поступление лекарственного вещества. Салфетка обладает гемостатическим и антимикробным действием, рекомендована Минздравом РФ для использования в учреждениях скорой медицинской помощи.

Рисунок №6.5

В проведенной нами работе оценивались гемостатические свойства перевязочных средств Активтекс при их применении на СМП.

Цель нашей работы - оптимизировать местную кровоостанавливающую терапию у пациентов с нетяжелыми кровотечениями на догоспитальном этапе. Задача исследования заключалась, прежде всего, в оценке гемостатических свойств салфеток Активтекс.

В рамках программу ННПОСМП было проведено исследование, в котором приняло участие 225 пациентов, имеющие наружные повреждения и кровотечения различной степени тяжести (см. диагамму №1).в 13 центрах. Было выделено три группы пациентов, у которых применялись салфетки трех разных типов – Активтекс ХФ (содержащие хлоргексидин и фурагин) с антисептическим эффектом, Активтекс ХЛ (содержащие хлоргексидин и лидокин) с анальгезирующим действием, Активтекс АКФ (имеющие в своем составе е-аминокапроновую кислоту и фурагин) с гемостатической активностью и антимикробными свойствами (таблица 6.6).

Таблица 6.6..

Вид салфетки |

Состав |

Действие |

Активтекс АКФ |

Е-аминокапроновая кислота, фурагин |

Гемостатическое, антимикробное |

Активтекс ХЛ |

Хлоргексидин биглюконат, лидокаин |

Антисептическое, местное анестезирующее |

Активтекс ХФ |

Хлоргексидин биглюконат, фурагин |

Антисептическое, антимикробное |

Группы имели однородный возрастной состав, характер повреждений и тяжесть кровотечения. Средний возраст пациентов составил 41.5+1.35 лет. Среди пострадавших было 144 мужчины и 81 женщина. Наибольшее число пациентов имели резаные и ушибленные раны – 78 и 69 человек соответственно. Кроме того, были пациенты с рваными (16 человек), укушенными (6 человек) ранами, с носовыми кровотечениями (32 человека), скальпированными ранами (4 человека) и прочими повреждениями (20 человек).

Подавляющее большинство больных имели кровопотерю легкой степени тяжести – таких пациентов было 217 человек (96.5%), кроме того, 7 пострадавших (3.1%) имели среднетяжелую кровопотерю и 1 пациент (0.4%) был с тяжелым кровотечением.

Диаграмма №1.

Группа, где были использованы салфетки Активтекс ХФ, включала в себя 30 пострадавших. Из них у 20 человек (66.6%) кровотечение было остановлено на догоспитальном этапе, а у 10 (33.4%) - оно продолжалось до момента госпитализации. Салфетки Активтекс ХL использовались у 27 больных. Кровотечение было остановлено у 21 (77.7%), у 6 пострадавших (22.3%) кровотечение продолжалось. Салфетки Активтекс АКФ применялись в группе из 168 больных, из них у 147 человек (87.5%) местная гемостатическая терапия оказалась эффективной, и лишь у 16 пациентов (12.5%) кровотечение не было остановлено на догоспитальном этапе (диаграмму №1).

Во всех случая отмечалась хорошая переносимость салфеток Активтекс, ни у одного пациента не было выявлено побочных эффектов.

Было также показано удобство применения перевязочных средств Активтекс и выявлена потребность в салфетках различных размеров.

Таким образом, приведенные данные позволяют сделать следующие выводы:

1. Перевязочные средства Активтекс АКФ являются эффективными средствами местного гемостаза при нетяжелой кровопотере и при необширных ранениях - при их применении кровотечение было остановлено у 87.5% пострадавших.

2. Салфетки Активтекс ХФ и Активтекс ХЛ менее эффективные средства местного гемостаза-при их применениии кровотечение было остановлено лишь у 66.6% пациентов и у 77.7% пациентов соответственно.

3. Применение салфеток Активтекс является безопасным средством местной гемостатической терапии - ни у одного больного в нашем исследовании не было зафиксировано побочных действий лекарств

Кроме того, в заключении следует отметить, что наше исследование демонстрирует эффективность салфеток Активтекс как гемостатических средств только при условии их применения у пациентов с нетяжелыми кровотечениями. Судить о возможности использования этих перевязочных средств при тяжелых кровопотерях по результатам данного исследования не представляется возможным по причине малого числа таких больных.