- •Мунипов Владимир Михайлович, Зинченко Владимир Петрович Эргономика: человекоориентированное проектирование техники, программных средств и среды

- •Глава I. Эргономика – научная и проектировочная дисциплина – 25

- •Глава III. Принципы эргономического анализа трудовой и других видов деятельности – 72

- •Глава IV. История возникновения эргономики и организационного оформления международного

- •Глава V. История развития эргономики в ссср и России – 123

- •Глава VII. Рабочая система и основные задачи ее эргономического проектирования – 235

- •Глава VIII. Проектирование "дружественных" к пользователю вычислительных систем – 275

- •Глава IX. Развитие теории и практики проектирования систем «человек-машина» – 309

- •Глава I. Эргономика – научная и проектировочная дисциплина 30

- •Глава II. Методы и технические средства эргономики 58

- •Глава III принципы эргономического анализа трудовой и других видов деятельности 61

- •Глава IV. История возникновения эргономики и организационного оформления международного эргономического движения 103

- •Глава V. История развития эргономики в ссср и россии 113

- •Глава VI. Эргономика для всех и каждого 156

- •Глава VIII проектирование "дружественных" пользователю вычислительных систем 169

- •Предисловие

- •Научно-техническая цивилизация и дефицит гуманности в ее основании Вместо введения

- •Литература

- •Глава I. Эргономика – научная и проектировочная дисциплина

- •1.1. Объективные причины возникновения эргономики

- •1.2. Эргономика – дисциплина нового типа

- •1.3. Объект и предмет изучения эргономики

- •1.4. Эргономика – проектировочная дисциплина

- •1.5. Микро - и макроэргономика

- •1.6. Эргономика – комплексная научно-техническая дисциплина

- •1.7. Этика профессиональной деятельности эргономиста

- •Глава II. Методы и технические средства эргономики

- •2.1. Общая характеристика эргономических исследований

- •2.2. Классификация эргономических методов

- •Глава III принципы эргономического анализа трудовой и других видов деятельности

- •3.1. Деятельность в ее различных проявлениях – объединяющее начало эргономики

- •3.2. Функциональный орган как собственное средство деятельности индивида

- •3.3. Функциональная структура исполнительных (перцептивно-моторных) действий

- •3.3.1. Стимульно-реактивный подход к анализу элементарных действий и операций

- •3.3.2. Формирование структурного, целостного подхода к изучению исполнительных действий

- •3.3.3. Преодоление альтернативы между концепциями открытого и закрытого контуров управления движениями

- •3.4. Функциональная структура познавательных действий

- •3.4.1. Характеристика зрительных образов

- •3.4.2. Перцептивные действия

- •3.4.3. Микроструктурный анализ когнитивных процессов

- •3.5. Информационная подготовка решения

- •Глава IV. История возникновения эргономики и организационного оформления международного эргономического движения

- •4.1. Предпосылки возникновения эргономики

- •4.1. Истока эргономики в далеком прошлом

- •4.1.2. Система организации производства и труда ф.Тейлора и формирование предпосылок возникновения эргономики

- •4.1.3. Новые подходы к изучению человека и малых групп на производстве в начале XX века

- •4.2. Зарождение и формирование эргономики

- •4.2.1. Возникновение эргономики в Англии и создание Международной эргономической ассоциации

- •Глава V. История развития эргономики в ссср и россии

- •5.1. Является ли Россия "родиной эргономики?

- •5.1.1. Духовная и интеллектуальная атмосфера возникновения эргономики в России в 20-е годы

- •5.1.2. Концепции проектной культуры 20-х годов – предвестники эргономики

- •5.1.3. Формирование предпосылок возникновения эргономики в России на рубеже конца XIX–начала XX века

- •5.1.4. Зарождение эргономики в России в 20–30-х годах

- •5.2. Общая характеристика начального этапа развития инженерной психологии

- •5.3. Возрождение эргономики

- •Глава VI. Эргономика для всех и каждого

- •6.1. Эргономика в промышленности

- •6.2. Эргономика в сельском и лесном хозяйстве

- •Глава VIII проектирование "дружественных" пользователю вычислительных систем

- •8.1. Эргономика аппаратных и программных средств вычислительной техники

- •8.2. Эргономические исследования и разработки средств ввода информации

- •8.3. Работа с дисплеями и требования к ним

- •8.4. Организация компьютеризованных рабочих мест и планировка помещений

- •8.5. Организация диалога человека и эвм

- •8.5.1. Основные принципы проектирования диалога "человек–эвм"

- •8.5.2. Требования к интерфейсу пользователя

- •8.5.3. Рекомендации по созданию графических интерфейсов пользователя

8.5.2. Требования к интерфейсу пользователя

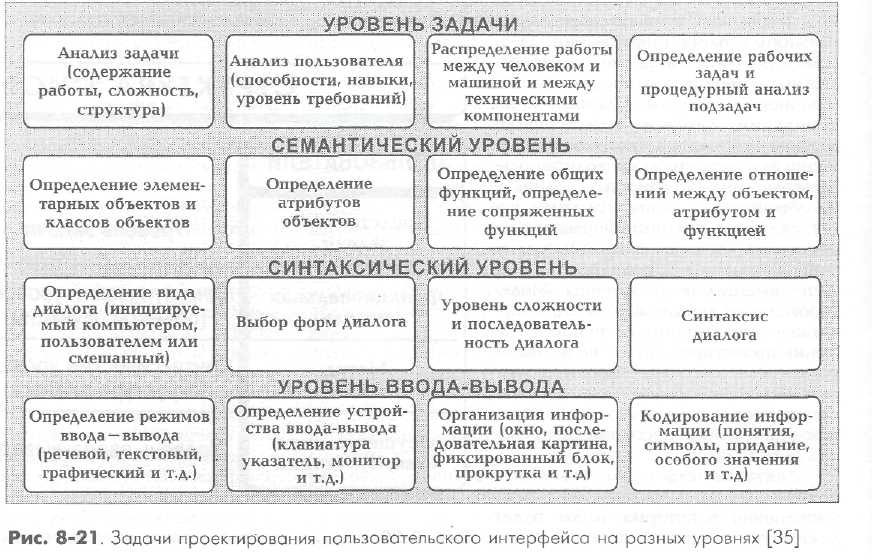

На рис. 8-20 представлена многоуровневая модель пользовательского интерфейса. Данная организационная структура определяет границы продуктивных рабочих задач для человека и компьютера (рис. 8-21).

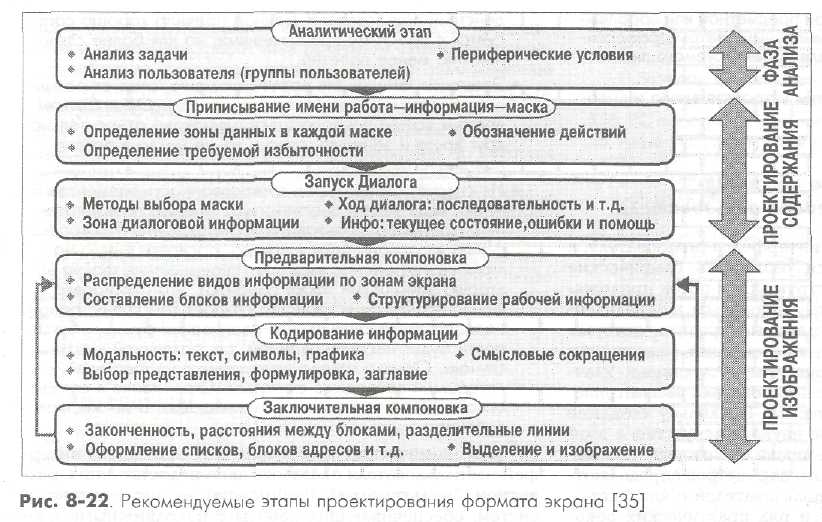

Первая группа требований [52] относится к форме вывода информации на дисплей (рис. 8-22). Практически стандартом стало использование такой модели интерфейса, когда любое взаимодействие пользователя и ЭВМ происходит в отдельном окне. Когда работающему за компьютером нужно выполнить какое-то действие, не связанное напрямую с его текущей работой, ему нет необходимости выходить из системы, сохранять свои данные. В этом заключается самое значительное преимущество многооконных сред – сохранение контекста работы. Пользователь выполняет несколько действий (редактирование текста, графической картинки, электронной таблицы) поочередно, но когда все три окна у него перед глазами, он скажет, что работает с этими тремя объектами одновременно. Таким образом достигается концепция рабочего стола, т.е. то, что видит пользователь на экране, очень походит на то, что имело бы место на его рабочем столе, если бы компьютер не использовался.

Необходимо правильно размещать информацию на экране. Объекты, которые по своей роля в системе можно отнести к основным, необходимо группировать в центре экрана, второстепенные же – по периферии. В тех случаях, когда требуется реакция пользователя на некоторые действия (ответ ДА/НЕТ), то, если это возможно, при выдаче запроса желательно не перекрывать основное рабочее окно (сохранение контекста), а располагать окно с запросом ниже рабочего.

Необходимо использовать возможности современных цветных мониторов и различные элементы информации выводить разными цветами. При выборе цветов нужно, как правило, исходить из следующих соображений:

стараться избегать ярких цветов, так как это вызывает быстрое утомление глаз;

красный цвет необходимо использовать только для вывода сообщений об ошибках и прочих критических ситуациях;

цвета объектов и фона должны быть разными, т.е. ни в коем случае не быть оттенками одного и того же цвета;

использовать не более 4-5 цветов объектов на экране, так как излишняя пестрота отвлекает пользователя от решения задачи, действует раздражающе.

Удачное цветовое решение пользовательского интерфейса способствует формированию у пользователей точной и детальной структуры программы и быстрому управлению ею. Эргономические рекомендации по выбору цветовых решений при формировании пользовательского интерфейса:

учитывайте потребности, возможности и опыт пользователей системы, для чего старайтесь сделать ее гибкой, а для выбора цветового кода предлагайте пользователю не только возможность самому подбирать цвета, но и представляйте ему несколько наборов цветов, обозначающих те или иные структуры страниц экрана компьютера;

при выборе цветов помните, что пользовательский интерфейс должен способствовать уменьшению рабочей нагрузки пользователя, которому легче узнавать, чем запоминать – набор цветов должен настраивать пользователя на восприятие тех или иных команд, опций, операндов и т.д.

используемый цветовой код должен отличаться постоянством в плане обозначения соответствующих структур, команд, объектов и т.д.

используйте цветовой код для привлечения внимания к представляемой информации, для сокращения времени ее поиска, улучшения ее размещения и запоминания;

используйте цветовой код для надлежащего кодирования разнообразных функций пользовательского интерфейса, таких как: управленческая, коммуникативная, объяснительная, обучающая, иллюстративная, когнитивная, креативная, информационно-поисковая, эстетическая и др.;

рассматривайте цветовое решение как составную часть пользовательского интерфейса [1 1а].

Вторая группа требований связана с организацией ввода с клавиатуры. При стандартной клавиатуре следует применять стандартные, устоявшиеся соответствия "клавиша – выполняемое действие", так как это существенно сокращает срок освоения программного продукта. При создании новых, нестандартных сочетаний клавиш выбирать их нужно, исходя из мнемонических соответствий (ALT– R – Run, ALT –С – Compile) и из стремления уменьшить количество движений рук.

При расположении на экране объектов, которые могут выбираться с использованием мыши, нужно объединять их в группы, чтобы пользователю не приходилось судорожно дергать рукой при перемещении курсора по всему экрану.

Третья группа требований связана с организацией диалога. При его проектировании нужно стремиться к тому, чтобы пользователь сам мог выбирать путь развития диалога, т.е. сводить к минимуму число таких ситуаций, в которых программа диктует пользователю, что он должен делать. Не стоит строить диалог с множеством уровней вложенности, следует отдавать предпочтение элементарным взаимодействиям.

Оптимальным будет способ использования стандартных средств, например библиотеки для организации диалогового интерфейса Turbo Vision (Borland inc.) для операционной системы MS-DOS. В современных мультизадачных операционных средах (Microsoft Windows, IBM OS/2) средства для организации интерфейса пользователя входят в состав системы, существуют инструментальные пакеты для разработки программ для них. Выгода от этого получается с нескольких сторон. Программист освобождается от необходимости разрабатывать элементы интерфейса, его дело – умелое использование готовых средств. Пользователь же выигрывает от того, что программные продукты разных производителей имеют интерфейсы, в основе которых лежит одна и та же модель. И это очень важно, ведь получается, что выполнение одних и тех же операций в разных продуктах достигается одинаковыми (схожими) действиями пользователя. Но плюс стандартных моделей интерфейса не только в том, что они стандартные. Они весьма профессионально проработаны и согласованы, т.е. формируют у пользователя систему ожидания одинаковых реакций системы на одинаковые действия, сокращают число ошибок пользователя и способствуют тому, чтобы он комфортнее чувствовал себя с системой.

Составной частью пользовательского интерфейса являются языки взаимодействия/общения человека с ЭВМ. Общие требования к ним следующие:

соответствовать когнитивным, мотивационным, психомоторным, эмоциональным, профессиональным характеристикам пользователей;

отвечать потребностям и задачам пользователей;

соответствовать назначению и особенностям программного продукта;

должны быть легки и удобны в освоении и использовании, эффективны в деятельности, приятны в общении;

основываться не только на естественном языке, но и на других присущих человеку языках;

отвечать нормам той или иной предметной или проблемной области знания с максимальным учетом профессионального языка пользователя проектируемого лингвистического процессора;

соответствовать особенностям устройств ввода и вывода информации [11 а].