Автоматический титратор

Метод капиллярного электрофореза – метод анализа сложных смесей, использующий электрокинетические явления – электромиграцию ионов и других заряженных частиц и электроосмос – для разделения и определения компонентов.

Анализатор влажности применяется для контроля качества продукции, а также для обеспечения входного контроля в отделах приёмки.

Завод «Хим-Фарм»

Процесс производства лейкопластыря включает несколько стадий: растворение натурального каучука и канифоли в бензине, приготовление сплава ланолина с жидким парафином, смешивание его с тонкоизмель-ченным оксидом цинка и приготовление пасты противостарителя каучука. Нанесение готовой массы лейкопластыря на ткань осуществляют с помощью специальной клеепромазочной машины, где пластырная масса наносится на движущуюся ленту шифона. Причем, необходимый слой пластырной массы достигается в результате 5—6 намазываний. Лейкопластыриые ленты с помощью размоточной машины перематывают на картонные шпули в рулоны длиной 1 м и 5,2 м, которые впоследствии разрезают на катушки разных размеров (1, 2, 3, 4, 5 и 6 см). Каждую катушку заворачивают в вощеную бумагу и укладывают в картонную коробку. Кроме того, лейкопластырь выпускается в виде небольших полосок различных размеров на штапельном полотне кремового цвета, покрытых защитным слоем целлофана и уложенных в пакеты по 1 штуке. Лейкопластырь в полосках рассчитан на широкий круг потребителей.

Технологическая схема получения лейкопластыря

Сырье

1

2

3

5

7

8

6

9

4

Подготовленная ткань в больших рулонах

Выход готового продукта

Загрузка каучука, ланолина, оксида цинка, парафина

Переплавка и перемешивание

Нанесение на ткань липкой массы через пневмотранспортер

Сушка через валки

Наматывание в большие рулоны

Перематывание на картонные шпули

Резка на катушки разных размеров

Упаковка в картонные коробки и нанесение срока годности и серии

Ф

Получение и наматывание ткани в большие рулоны

асовка в большие коробки

Ланолин

парафин

Оксид цинка

Каучук и канифоль

Выход продукта

Выход продукта

1

3

7

8

5

4

6

2

9

10

11

12

13

14

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

4

15

Растворение каучука и канифоли в бензине

Приготовление сплава ланолина с парафином

Смешивание его с тонкоизмельченным оксидом цинка

Приготовление готовой массы лейкопластыря

Нанесение готовой массы лейкопластыря на ткань

Три стадии сушки (абсорбция, адгезия)

Наматывание больших рулонов

Перематывание на картонные шпули в рулоны различных размеров

Резка рулонов на катушки разных размеров (1,2,3,4,5,6 см)

Ручная упаковка в индивидуальные картонные коробки

Нанесение серии и срока годности и фасовка в коробки

Резка больших рулонов лейкопластыря на бобины

Установка в машину бобин антисептической прокладки, материал-основу с клеевым покрытием (ламинат), бобины контурной упаковки и бобины защитного покрытия

Нанесение антисептической прокладки на середину ламината, нанесение двух полос защитного покрытия, резка и фасовка в контурную упаковку, нанесение серии и срока годности

Ручная упаковка в коробки по 10, 20, 30 штук бактерицидного лейкопластыря, затем упаковка в большие коробки

ООО НПО «Обновление»

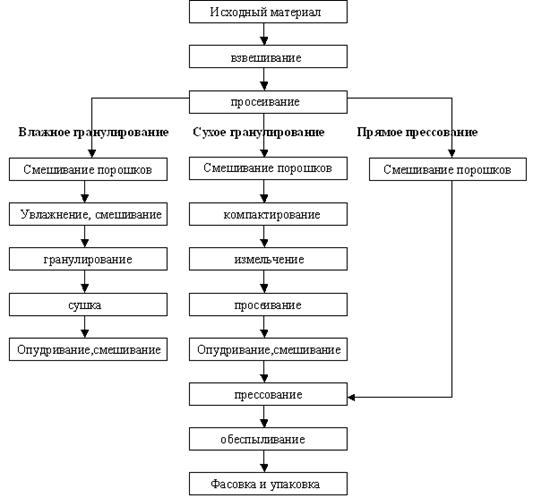

Технологическая схема получения лекарственных веществ

Новосибирский государственный аграрный университет

Биотехнологический институт

Наш биолого-технологический факультет, пройдя зоотехнический и зооинженерный этапы развития, отмечает свое 75-летие.

В 1936 г. созданием Новосибирского сельскохозяйственного института, а в нем агрономического и зоотехнического факультетов, было положено начало подготовке высококвалифицированных кадров технологического профиля для сельского хозяйства региона. Зоотехнический факультет состоял из трех кафедр (разведения, зоологии, анатомии и физиологии), первый выпуск зоотехников состоялся в 1941 г. Их было 33 человека. Из этого выпуска вышли заместитель министра сельского хозяйства Украинской ССР Михаил Федорович Важеговский, начальник областного управления сельского хозяйства Новосибирской области Владимир Никитович Шорохов, первый заместитель председателя Томского облисполкома Петр Леонидович Матюшин, кавалер ордена Ленина Петр Ефимович Адуев. Шестеро погибли на фронтах Великой Отечественной. Все мы, прошедшие обучение в НСХИ, могли соприкоснуться с историей – одним из наших преподавателей был выпускник того самого первого выпуска – Лазарь Соломонович Фурман.

В 1943 г. из зоотехнического факультета был выделен коневодческий факультет, который завершил свое самостоятельное существование, сделав три выпуска специалистов.

60 – 80-е годы неразрывно связаны для факультета с такими именами, как ректор НСХИ академик Александр Иванович Овсянников, почетный ректор НГАУ профессор Иван Иванович Гудилин, деканы факультета Михаил Федорович Кобцев, Николай Степанович Щепилов, Софья Михайловна Харитонова. Именно в это время зоотехнический, а затем зооинженерный факультет НСХИ – НГАУ стал ведущим в Сибири.

Здесь преподавали Петр Петрович Ипатов, Нина Васильевна Молчанова, Владимир Алексеевич и Ольга Сергеевна Паршиковы, Борис Анфимович Мартемьянов, Анастасия Ильинична Рубан, Владимир Матвеевич Родионов, Георгий Михайлович Кривощеков, Иван Павлович Трошин, Самуил Львович Ришес, Кира Николаевна Чаплинская, Анна Григорьевна Федосеева, Андрей Георгиевич Ценер, Виталий Александрович Накозин, Анатолий Филиппович Бакшеев, любимый всеми заместитель декана, а затем декан Шамиль Ахунович Нугаев. По сей день продолжается плодотворное сотрудничество с Надеждой Николаевной Наплековой, Виленом Николаевичем Тихоновым, Любовью Антоновной Васильевой.

В 1972 г. был построен новый корпус факультета. Была сформирована научно-педагогическая и материальная база для подготовки специалистов по животноводству высшей квалификации, факультет переименован в зооинженерный. Наши ученые активно работали по основным направлениям повышения эффективности животноводства: кормоприготовление и кормление, выведение и совершенствование пород сельскохозяйственных животных, совершенствование технологии животноводства применительно к условиям Сибири. Эта работа была востребована: так, например, одна только книга И.П. Трошина по раздою коров была издана тиражом 8 тыс. экземпляров. Активно работала проблемная лаборатория, разрабатывающая перспективные направления переработки отходов животноводства биологическим способом.

Под руководством академика А.И. Овсянникова и профессора И.И. Гудилина была создана кемеровская порода свиней, активно работали с новой породой овец профессор Б.А. Мартемьянов, доценты И.В. Дегтяренко, Ш.А. Нугаев, с линиями черно-пестрой породы – доценты А.Г. Федосеева, Н.С. Уфимцева. Вопросами повышения эффективности птицеводства занимались Н.В. Молчанова, О.С. Паршикова, К.Н. Чаплинская. В специализированном совете под руководством его председателя И.И. Гудилина и ученого секретаря Г.В. Баяндиной было проведено более 200 защит диссертаций.

В 80-е годы широкое распространение получили студенческие отряды. Студенты стригли овец, ухаживали за животными, строили институт своими руками – многие, наверное, помнят этот лозунг. Большинство из выпускников до сих пор при случае с удовлетворением вспоминают: «Этот корпус (общежитие, столовую, ферму) строил я». В учхозе работал отряд «Животновод» – неоднозначный, но, безусловно, полезный опыт практической подготовки студентов. Традиционной стала стажировка молодых специалистов – через год после окончания института выпускники собирались отчитаться друг перед другом и перед педагогами, обменяться первым опытом, сделать напутствия студентам. Как писала газета «За сельскохозяйственные кадры», выпускники 1983 г. Чайковский, Мелиди, Шишин, Прокопенко, Кокошин, Ротов, Анохин высказали пожелание уделять больше времени управлению и организации сельскохозяйственного производства, пожелали студентам больше работать над собой. А профессор В.Л. Петухов обратил внимание присутствующих на то, что только в производственном научном поиске студент может стать хорошим специалистом.

Активно работал комсомол. Эту школу прошли Л. Палько – директор издательства «Вече», В. Пищенко – член Союза писателей России, В. Прокопьев – зам. директора Кемеровского НИИСХ, М. Денисов – председатель комитета администрации Красноярского края, Н. Румянцев – директор АО «Толмачевское», Ю. Величко – глава администрации Венгеровского района, И. Клименок – зам. директора СибНИПТИЖ, В. Остапенко – зам. директора Краснодарского отделения госрыбцентра, В. Горских – заместитель декана БТФ и многие другие.

К 1986 г. по очной и заочной формам обучения было выпущено более 5300 специалистов по зоотехнии. Среди них и те, кто занимался научно-исследовательской и преподавательской работой (А.Г. Крючковский, Е.П. Беленьков, Г.В. Баяндина, Н.Г. Гамарник, Б.А. Скуковский, А.А. Ростовцев, В.А. Солошенко, Н.С. Уфимцева, Л.А. Васильева, Н.Б. Захаров, А.И. Желтиков, Б.А. Мкртычан, И.И. Клименок, С.С. Скосырский и многие другие), и специалисты высочайшего класса, много лет отдавшие производству (В.Н. Шарнин, В.С. Красильников, А.Ф. Долбня, В.В. Голубев, А.И. Юрченко, Г.А. Нам, В.А. Мартьянов, В.Д. Коледа, В.В.Пивцаев, Н.И.Ошаров и многие другие). В органах власти работают В.И. Просолупов, В.В. Вастьянов, В.И. Чернов, А.П. Турлаков и многие, многие другие. Все это свидетельствует о хорошей базовой подготовке и адаптационных способностях выпускников.

90-е годы изменили многое – и само сельское хозяйство, и потребность в специалистах. Возникла необходимость изменений и на зооинженерном факультете. Для расширения профиля подготовки специалистов было избрано новое направление – переработка и оценка качества продукции животноводства. В 1994 г. была открыта специальность «Технология производства сельскохозяйственной продукции», трансформированная впоследствии в «Технологию производства и переработки сельскохозяйственной продукции», в 1998 г. – специальность «Стандартизация и сертификация» (в мясной, молочной и рыбной промышленности). «Технологию» стала курировать кафедра крупного животноводства и молочного дела (сейчас это кафедра влилась в кафедру технологии производства, переработки и экспертизы с.-х. продукции), «Стандартизацию» - вновь открытая кафедра стандартизации, метрологии и сертификации. В 2007-2009 гг. спектр подготовки специалистов еще более расширился: началась подготовка по специальностям «Биология», «Технология мяса и мясных продуктов», «Технология продуктов общественного питания», «Товароведение и экспертиза продовольственных товаров». В ответ на изменение рынка труда изменились и возникли новые специализации: в специальности «Зоотехния» – генетика и селекция, биотехнология, свиноводство и технология мяса, производство и сертификация продукции птицеводства, молочное и мясное скотоводство, рыбоводство, пчеловодство, кинология, спортивное коневодство; в специальности «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» – переработка молока, переработка мяса, технология пива и безалкогольных напитков.

Открыта подготовка по направлениям магистратуры «Зоотехния», «Биология», «Продукты животного происхождения». На факультете, кроме обычных программ, реализуются программы ускоренного обучения на базе среднего профессионального образования.

В настоящее время биолого-технологический факультет – это:

- около 170 человек ежегодного набора на первый курс по семи специальностям и направлениям подготовки;

- 8 кафедр;

- 12 специализированных учебных лабораторий;

- единственный в аграрных вузах России орган по сертификации систем качества (проф. К.Я. Мотовилов);

- учебная пасека;

- НПЦ «Обьрыба»;

- НИИ ветеринарной генетики и селекции (НИИВГиС) (проф. В.Л. Петухов).

Кроме этого, базой практической подготовки студентов являются областная конно-спортивная школа, учебная овцеводческая ферма «Лесная Поляна», орган по сертификации пищевых продуктов и специализированные лаборатории СибНИИЖ и СибНИИПСХП СО РАСХН. Ведущую роль в проведении учебной практики студентов играет учхоз «Тулинское», зоотехническую службу которого возглавляет выпускница факультета Валентина Петровна Рыкова.

Численность преподавателей на факультете – 70 человек. Удельный вес лиц с учеными степенями и званиями – около 90%. Средний стаж научно-педагогической работы преподавателей – около 20 лет. На факультете работают 24 профессора и доктора наук, в том числе заслуженный работник сельского хозяйства РФ А.Г. Незавитин, заслуженные деятели науки РФ В.Л. Петухов и П.Н. Смирнов. Почетные звания заслуженного зоотехника РФ имеют М.Ф. Кобцев, А.А. Фридчер, В.Г. Кашковский, В.А.Реймер, заслуженного работника высшей школы – И.В.Дегтяренко.

Большой вклад в развитие факультета внесли опытнейшие преподаватели: Иван Васильевич Дегтяренко, Нина Степановна Уфимцева, Лидия Алексеевна Литвина, Александр Исаевич Желтиков, Тамара Александровна Дементьева, Николай Георгиевич Химич, Владимир Семенович Токарев, Валерий Лаврентьевич Петухов, Владимир Георгиевич Кашковский, Виктор Николаевич Дементьев, Константин Яковлевич Мотовилов.

Многие годы работают на факультете наши выпускники, теперь уважаемые заведующие лабораториями Галина Сергеевна Климова, Галина Ивановна Хрисанова, Людмила Степановна Полонская. Интересы коллектива в профсоюзном комитете представляет Елена Васильевна Михеева. На заслуженном отдыхе сейчас наши ветераны Галина Васильевна Баяндина, Полина Ивановна Глуховцева, Антонина Петровна Казанцева, Брунгильда Дмитриевна Сурнова, Светлана Филипповна Ходос, Николай Александрович Прусевич, Николай Николаевич Моисеев, Евгений Александрович Тараканов, Валентина Игнатьевна Устинова, Тамара Викторовна Макеева, Нина Михайловна Бродская, Виктор Михайлович Коростель, Владимир Валентинович Кашицын.

Традиционно сильная сторона факультета - подготовка научно-педагогических кадров. Сейчас здесь работают два совета по защите докторских диссертаций: по специальностям «Разведение, генетика, селекция сельскохозяйственных животных», «Экология», «Частная зоотехния» (руководитель – проф. В.Л. Петухов); по специальностям «Физиология» и «Биоресурсы» (руководитель – проф. П.Н. Смирнов).

Только за последние пять лет преподавателями факультета защищено 5 докторских и 8 кандидатских диссертаций.

Лицо факультета формируют успехи его сотрудников.

Учеными факультета и НИИ совместно со специалистами хозяйств выведены породы и типы свиней, используемые в Сибири (кемеровская, скороспелая мясная, универсальный кемеровский тип, приобский тип свиней СМ-1), породы рыб (алтайский зеркальный карп), гусей (краснозерская), заводские типы крупного рогатого скота (сонский в герефордской породе, приобский и забайкальский в черно-пестрой), овец (сибирский тип советской мясошерстной породы).

Авторами селекционных достижений являются профессора А.И. Желтиков, Н.С. Уфимцева, М.Ф. Кобцев, В.Л. Петухов, А.А. Фридчер, И.В. Дегтяренко, И.В. Морузи, В.Н. Дементьев, В.А. Реймер, З.Н. Алексеева, Г.И. Рагимов, К.В. Жучаев, доценты Н.В. Хрусталева, М.А.Барсукова.

Активно занимаются научной работой С.П. Князев, Л.А. Осинцева, О.С. Короткевич, М.Л.Кочнева, Е.В.Пищенко; развивают новые специальности Н.Н. Ланцева, В.В.Гарт, И.В.Морузи, Л.Н.Сиденко, А.Н.Головко; занимаются творческой деятельностью В.Г. Горских, Е.В. Пищенко. В качестве ученого секретаря совета факультета работает Н.С. Хрусталева. Много сил и энергии тратят на работу в деканате заместители декан В.Г.Горских, П.В.Белоусов, М.Л.Кочнева, И.В.Морузи, С.М. Анохин; специалисты по организации учебного процесса О.Н.Родина, С.В.Баталова.

Факультет продолжает активно развиваться.

НХТК.240705.0705.БХ91.ТО