- •Безопасность Жизнедеятельности

- •Учебное пособие

- •Правила техники безопасности при выполнении лабораторных работ

- •Общие требования безопасности

- •Требования безопасности перед началом работы

- •Требования безопасности во время работы

- •Отчет должен содержать

- •1. Экономический механизм обеспечения охраны труда

- •2. Виды планирования работ по охране труда

- •3. Коллективный договор и соглашение по охране труда

- •Примерное содержание раздела «Условия и охрана труда»

- •Контрольные вопросы

- •Мероприятия по охране труда

- •Соглашение по охране труда

- •Акт обследования ремонтной мастерской совхоза

- •1.2. Обучение безопасности труда при подготовке рабочих, переподготовке и обучении вторым профессиям

- •2. Инструктаж по безопасности труда

- •Контрольные вопросы

- •Примерный перечень Основных вопросов вводного инструктажа

- •Форма личной карточки прохождения обучения

- •Личная карточка прохождения обучения

- •Примерный перечень Основных вопросов первичного инструктажа на рабочем месте

- •Разработка инструкциЙ по охране труда

- •Порядок выполнения работы

- •Отчет должен содержать

- •1. Общие положения о разработке инструкций по охране труда (извлечение)

- •2. Порядок разработки, согласования и утверждения инструкций (извлечение)

- •3. Построение и содержание инструкций

- •4. Изложение требований в инструкциях

- •5. Проверка и пересмотр инструкций

- •Контрольные вопросы

- •Примерное содержание инструкции по охране труда

- •1. Общие требования

- •2. Требования безопасности перед началом работы

- •3. Требования безопасности во время работы

- •4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- •5. Требования безопасности по окончании работы

- •Расследование и учет несчастных случаев на производстве

- •Порядок проведения работы

- •1.1. Первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным случаем на производстве

- •1.2. Порядок расследования несчастных случаев

- •1.3. Порядок оформления акта по форме н-1 о несчастном случае на производстве и учета несчастного случая на производстве

- •Контрольные вопросы

- •Классификаторы Вид происшествия, приведшего к несчастному случаю

- •Причины несчастного случая

- •Оборудование, являющееся причинителем травмы

- •Исследование микроклимата на рабочем месте

- •Порядок выполнения работы

- •Отчет должен содержать

- •1. Общие сведения о микроклимате производственной среды

- •2. Приборы и методика измерения параметров микроклимата

- •2.1. Определение влажности воздуха

- •2.2. Определение скорости движения воздуха

- •Контрольные вопросы;

- •Приложение 1

- •Приложение 2

- •Приложение 3

- •Исследование естественной и искусственной освещенности производственных помещений

- •Порядок выполнения работы

- •Отчет должен содержать

- •1. Характеристика производственного освещения и его нормирование

- •Расчет производственного освещения

- •2. Методика исследования производственного освещенности

- •2. Приборы и оборудование для измерения освещенности

- •Вопросы для контроля

- •2. Определение необходимого воздухообмена

- •3. Средства индивидуальной защиты органов дыхания

- •4. Приборы и оборудование для измерения запыленности и загазованности

- •5. Порядок определения запыленности и загазованности воздушной среды

- •5.1. Порядок определения запыленности воздушной среды

- •5.2. Порядок определения загазованности воздушной среды

- •Контрольные вопросы

- •Исследование спектрального состава уровня шума и эффективности звукопоглощающих материалов

- •Порядок выполнения работы

- •Отчет должен содержать

- •1. Общие сведения о шуме

- •2. Способы снижения уровня шума на рабочем месте

- •3. Приборы и оборудование для измерения шума

- •4. Методика определения спектрального и общего уровня звука

- •5. Определение изменения уровня шума в зависимости от расстояния до источника и вида звукоизолирующего материала

- •Контрольные вопросы

- •Исследование вибрации тракторного сиденья

- •Порядок проведения работы

- •Отчет должен содержать

- •1. Общие сведения о вибрации

- •2. Способы снижения уровня вибрации на рабочем месте

- •3. Приборы и оборудование для измерения и исследования вибрации

- •4. Определение уровней вибрации в зависимости от нагрузки на сиденье и частоты колебаний

- •Контрольные вопросы

- •Изучение огнегасительных веществ, средств тушения пожаров и пожарной сигнализации

- •Порядок выполнения работы

- •Отчет должен содержать:

- •1. Основные огнегасительные вещества и их свойства

- •2. Средства тушения пожаров

- •3. Автоматическая пожарная сигнализация

- •4. Описание лабораторной установки и определение кратности и стойкости пены

- •Контрольные вопросы

- •Заполнение наряда-допуска для работы в действующих электроустановках

- •Порядок выполнения работы

- •Отчет должен содержать

- •1. Общие сведения о наряде-допуске для работ в действующих электроустановках

- •2. Указания к заполнению наряда-допуска

- •Контрольные вопросы

- •Аозт «Уралтрак»

- •Для работы в электроустановках

- •И на допуск к выполнению работ

- •Порядок учета работ по нарядам и распоряжениям

- •Исследование опасности поражения током в трехфазных электрических сетях напряжением до 1000 в

- •Порядок выполнения работы

- •Отчет должен содержать

- •1. Общие сведения об опасности поражения током в трехфазных электрических сетях напряжением до 1000 в

- •1.1. Трехфазная трехпроводная сеть с изолированной нейтралью

- •1.2. Трехфазная четырехпроводная сеть с глухозаземленной нейтралью

- •2. Исследование опасности трехфазных электрических сетей с помощью лабораторного стенда

- •Контрольные вопросы

- •Исследование напряжения прикосновения и шага

- •Порядок выполнения работы

- •Отчет должен содержать

- •1. Общие сведения о напряжении прикосновения и шага

- •2. Исследование характеристик напряжения прикосновения и шага с помощью лабораторного стенда

- •Контрольные вопросы

- •Контроль защитного заземления

- •Порядок выполнения работы

- •Отчет должен содержать

- •1. Общие сведения о заземляющих устройствах

- •Метод «амперметр-вольтметр»

- •Мостовой метод

- •Порядок проведения измерений:

- •И соединительной полосы п

- •Контрольные вопросы

- •Удельное сопротивление грунта, Ом·м _____________________ Результаты выборочного вскрытия грунта ____________________________________

- •Контроль и профилактика изоляции Электроустановок и электрозащитных средств

- •Порядок выполнения работы

- •Отчет должен содержать

- •1. Изоляция электроустановок и электрозащитных средств

- •2.2. Требования к контролю и профилактике изоляции электрозащитных средств

- •3. Измерение сопротивления изоляции электроустановок и сетей

- •4. Испытание диэлектрических перчаток

- •Контрольные вопросы

- •Протокол №___

- •Протокол №___

- •Изучение средств защитного отключения

- •Порядок выполнения работы

- •Отчет должен содержать

- •1. Назначение и область применения устройств защитного отключения

- •2. Устройство и принцип действия зоуп-25

- •3. Исследование токов утечки и времени срабатывания зоуп-25

- •Последовательность проведения исследований

- •Контрольные вопросы

- •Отчет должен содержать

- •Контрольные вопросы

- •Карта аттестации № _____

- •1. Общие сведения о рабочем(их) месте(ах)

- •2. Фактическое состояние условий труда

- •Литература

Метод «амперметр-вольтметр»

Для измерения необходимы: амперметр, вольтметр, понижающий трансформатор, коммутационная аппаратура, соединительные провода, а также два электрода: зонд (на стенде обозначен Rз) и вспомогательный электрод (Rв).

Зонд и вспомогательный электрод – два одинаковых стальных стержня диаметром не менее 5 см и длиной не менее 70 см. Их забивают в землю на определенном расстоянии от контура заземления Rx (рис. 4). Забивать электроды в грунт необходимо на глубину не менее 50 см.

Через понижающий трансформатор напряжение подается на контур заземления и электроды. Через амперметр и зонд начинает протекать ток. При этом вольтметр покажет величину падения напряжения. Значение сопротивления растеканию тока определяется как отношение измеренного напряжения и тока: Rх = U/I.

Для исключения влияния «блуждающих» токов в грунте, возникающих при работе электротранспорта (трамваи, электрифицированные железные дороги) измерение сопротивления проводится на переменном токе. Кроме того, при использовании переменного тока не возникает электролиз, который вносит значительную погрешность в измерение. Поэтому необходим источник переменного тока – трансформатор, понижающий напряжение до безопасной величины (не более 42 В). Запрещается в качестве источника переменного тока использовать автотрансформаторы, так как наличие электрической связи между обмотками высокого и низкого напряжения значительно повышает вероятность электротравматизма.

Рис. 4. Схема измерения по методу "амперметр-вольтметр"

Метод, описанный выше, имеет целый ряд недостатков: наличие двух измерительных приборов, что снижает точность измерений; громоздкость понижающего трансформатора; необходимость подключения к сети переменного тока; опасность попадания под шаговое напряжение. Мостовой метод этих недостатков не имеет.

Мостовой метод

Из теории электротехники известно, что при равенстве сопротивлений электрического моста (рис. 5) R1 и R2 и соответственно Rз и Rх ток, протекающий через гальванометр G, будет равен нулю.

Изменяя сопротивление Rз, можно добиться такого положения, что ток, протекающий через гальванометр, будет равен нулю. Тогда величина R3, будет равна величине исследуемого сопротивления Rx.

Рис. 5. Мостовая схема измерения сопротивлений:

R1 и R2 – резисторы, имеющие одинаковое сопротивление; Rх – исследуемое сопротивление; Rз – резистор с переменным сопротивлением

На этом методе основывается работа таких измерительных приборов, как МС-08, М416, Ф-4103М1 и др. Эти приборы содержат прецизионные резисторы и источник переменного тока (электронный генератор), получающие питание от гальванических элементов (М 416, Ф-4103М1) либо от генератора, приводимого во вращение рукой оператора (МС-08). Процесс проведения измерений рассмотрим на примере прибора М416.

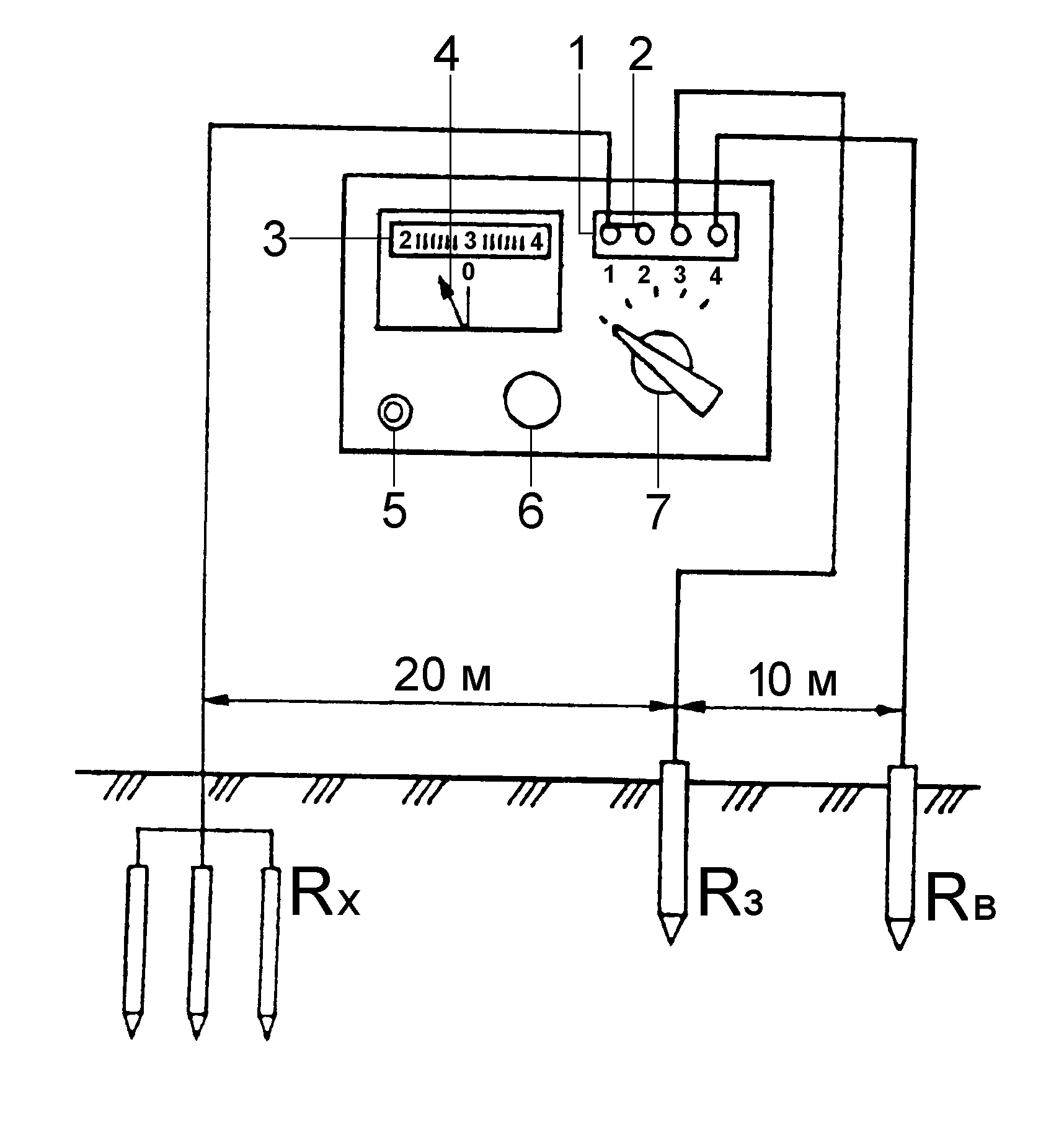

Перед проведением измерений необходимо разместить зонд и вспомогательный электрод по схеме, изображенной на рис. 6. Затем соединительные проводники подключаются к соответствующим клеммам прибора. Питание М416 получает от трех элементов типа А373.

Прибор позволяет измерять сопротивление в широких пределах: 0,1...1000 Ом.

Рис. 6. Схема измерения прибором М416:

1 – соединительные клеммы; 2 – перемычка; 3 – измерительная шкала; 4 – стрелка индикатора; 5 – кнопка включения; 6 – ручка потенциометра; 7 – переключатель поддиапазонов