- •Безопасность Жизнедеятельности

- •Учебное пособие

- •Правила техники безопасности при выполнении лабораторных работ

- •Общие требования безопасности

- •Требования безопасности перед началом работы

- •Требования безопасности во время работы

- •Требования безопасности в аварийных ситуациях

- •Требования безопасности по окончании работы

- •Порядок проведения работы

- •Отчет должен содержать

- •1. Основные свойства радиоактивных веществ

- •Основные характеристики ионизирующих излучений

- •2. Единицы измерения радиоактивности

- •2.1. Радиометрические величины

- •2.2. Дозиметрические величины

- •Основные радиометрические и дозиметрические величины

- •Контрольные вопросы

- •Контроль радиоактивного заражения

- •1. Характеристика радиоактивного заражения среды

- •2. Устройство и принцип работы приборов радиационного контроля (разведки) заражения среды

- •3. Подготовка измерителя мощности дозы дп-5в к работе

- •4. Определение уровня радиации на местности и степени

- •4.1. Определение уровня радиации (мощности экспозиционной дозы) на местности прибором дп-5в проводится в следующей последовательности:

- •4.2. Определение степени радиоактивного заражения объекта (поверхности одежды, техники, оборудования и т.Д.) прибором дп-5в проводится в следующей последовательности:

- •4.3. Определение наличия наведенной радиоактивности техники, подвергшейся воздействию нейтронного излучения, прибором дп-5в проводится в следующей последовательности:

- •4.4. Определение зараженной стороны поверхности объекта (стен, перегородок сооружений и т. Д.) прибором дп-5в проводится в следующей последовательности:

- •4.5. Определение степени радиоактивного заражения воды прибором дп-5в проводится в следующей последовательности:

- •Контроль доз облучения персонала

- •1. Методы измерения ионизирующих излучений

- •2. Устройство и принцип работы приборов дозиметрического контроля

- •3. Подготовка к работе дозиметра карманного, прямопоказывающего дкп-50а

- •4. Определение экспозиционной дозы облучения дозиметром карманным, прямопоказывающим дкп-50а

- •Оценка радиационной обстановки на объектах сельскохозяйственного производства

- •Порядок выполнения работы

- •Отчет должен содержать

- •1. Общие сведения об оценке радиационной обстановки на объектах сельскохозяйственного производства

- •2. Методика оценки радиационной обстановки на объекте

- •2.1. Методика приведения уровней радиации

- •2.2. Методика определения возможных доз облучения при

- •2.3. Методика определения рациональных действий людей на местности, зараженной радиоактивными веществами

- •2.4. Методика определения режимов защиты рабочих и производственной деятельности объекта

- •Контрольные вопросы

- •Порядок проведения работы

- •Отчет должен содержать

- •1. Общие сведения об отравляющих веществах

- •1.1. Токсикологические свойства отравляющих веществ

- •1.2. Физико-химические свойства отравляющих веществ

- •2. Классификация отравляющих веществ

- •2.1. Отравляющие вещества смертельного действия

- •2.1.1. Отравляющие вещества нервно-паралитического действия

- •Вещество VX

- •2.1.2. Отравляющие вещества кожно-нарывного действия

- •2.1.3. Отравляющие вещества общеядовитого действия

- •СинИльная кислота

- •Хлорциан

- •2.1.4. Отравляющие вещества удушающего действия

- •Вещество lsd

- •Вещество Bz

- •2.2.2. Отравляющие вещества раздражающего действия

- •Классификация ов раздражающего действия

- •Хлорацетофенон

- •Вещество cs

- •Капсаицин

- •2.3.2. Токсины, временно выводящие человека из строя стафилококковый энтеротоксин

- •2.4. Дегазаторы

- •3. Первая помощь пострадавшим от ов

- •П риложение 2 к лассификация отравляющих веществ

- •Порядок проведения работы

- •Отчет должен содержать

- •1. Общие сведения об аварийных химически-опасных веществах

- •Классификация ахов по степени воздействия на организм человека

- •1.1. Токсикологические свойства ахов

- •1.2. Физико-химические свойства ахов

- •2. Ахов, используемые в промышленности и сельском хозяйстве

- •2.1. Хлор

- •Воздействие на организм человека

- •2.2. Аммиак

- •Воздействие на организм человека

- •2.3. Сернистый ангидрид

- •Воздействие на организм человека

- •2.4. Сероводород

- •Воздействие на организм человека

- •2.5. Серная кислота

- •Воздействие на организм человека

- •2.6. Соляная кислота

- •Воздействие на организм человека

- •2.7. Азотная кислота

- •Воздействие на организм человека

- •2.8. Бензол

- •Воздействие на организм человека

- •2.9. Ацетонциангидрин

- •Воздействие на организм человека

- •2.10. Определение концентрации ахов в воздухе

- •2.11. Дегазаторы

- •3. Первая помощь пострадавшим от ахов

- •Порядок выполнения работы:

- •1. Методы контроля загрязнения среды агрессивными химически опасными веществами

- •2. Приборы контроля химического загрязнения среды

- •4. Определение концентрации отравляющих веществ в среде

- •4.1. Определение концентрации зарина, зомана и VX в исследуемом воздухе

- •В исследуемом воздухе, почве, сыпучих материалах:

- •4.2. Определение концентрации фосгена, дифосгена,

- •4.3. Определение концентрации иприта в исследуемом воздухе

- •4.4. Определение концентрации газов на местности и предметах

- •4.5. Определение концентрации газов в почве и сыпучих материалах

- •Контрольные вопросы

- •Справочные данные об индикаторных трубках

- •Проверка герметичности насоса

- •Характеристика степени опасности отравляющих веществ

- •Порядок проведения работы

- •Отчет должен содержать

- •1. Общие сведения об основных направлениях защиты населения при авариях на химически опасных объектах

- •2. Методика оценки химической обстановки (прогнозирования масштабов заражения ахов) при авариях на хоо

- •2.1. Принятые допущения

- •2.2. Прогнозирование глубины зоны заражения ахов

- •2.3. Расчет глубины зоны заражения при аварии на хоо

- •2.4. Расчет глубины зоны заражения при разрушении хоо

- •2.5. Определение площади зоны заражения ахов

- •2.6. Определение времени подхода зараженного воздуха к объекту и продолжительности поражающего действия ахов

- •3. Порядок нанесения зон заражения на топографические карты и схемы

- •Задача 2

- •Контрольные вопросы

- •Порядок проведения работы

- •Отчет должен содержать

- •Характеристика особо опасных инфекционных заболеваний человека

- •Характеристика инфекционных заболеваний

- •Характеристика инфекционных заболеваний

- •1. Общие сведения о биологическом оружии

- •1.1. Особенности биологического оружия

- •1.2. Способы и признаки применения биологических средств

- •1.2.1. Аэрозольный способ

- •1.2.2. Трансмиссивный способ

- •1.2.3. Диверсионный способ

- •2. Возбудители и переносчики инфекционных заболеваний

- •2.1. Возбудители инфекционных заболеваний

- •2.2. Переносчики инфекционных заболеваний

- •3. Инфекционные заболевания

- •3.1. Инфекционные заболевания человека

- •3.2. Инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных

- •3.3. Инфекционные заболевания растений и вредители сельскохозяйственных культур

- •3.3.1. Заболевания злаков

- •3.3.2. Заболевания картофеля

- •3.3.3. Заболевания хлопчатника

- •3.3.4. Вредители растений

- •4. Основные способы защиты от инфекционных заболеваний

- •Контрольные вопросы

- •Средства коллективной защита

- •Порядок выполнения работы

- •Отчет должен содержать

- •1. Общими сведениями о защите населения от поражающих факторов при авариях на объектах повышенной опасности.

- •2. Средства коллективной защиты от поражающих факторов при авариях на объектах повышенной опасности

- •2.1. Убежища

- •2.2. Противорадиационные укрытия

- •2.3. Простейшие укрытия-щели

- •3. Правила пользования средствами коллективной защиты (защитными сооружениями)

- •Порядок проведения работы

- •Отчет должен содержать

- •1. Классификация средств индивидуальной защиты

- •2. Средства индивидуальной защиты гражданского населения.

- •2.1. Средства защиты органов дыхания

- •2.2. Средства защиты кожи Изолирующие средства защиты кожи – легкий защитный костюм л-1 и общевойсковой защитный комплект озк.

- •2.3. Медицинские средства защиты

- •3. Порядок накопления, хранения и выдачи средств индивидуальной защиты на промышленных и сельскохозяйственных объектах

- •4. Приемы подбора и надевания средств защиты органов дыхания

- •4.1. Приемы подбора и надевания противогазов гп-5 и гп-7

- •4.2. Приемы подбора и надевания респиратора р-2

- •4.3. Приемы подбора и надевания маски птм-1

- •4.4. Изготовление ватно-марлевой повязки

- •Контрольные вопросы

- •Способы и средства специальной обработки

- •Порядок выполнения работы

- •1. Способы и средства для специальной обработки объектов

- •2. Устройство и принцип работы комплектов для специальной обработки объектов

- •3. Подготовка комплектов для специальной обработки к работе

- •3.1. Сборка индивидуального комплекта идк-1, при использовании насоса для накачивания шин, проводится согласно схемы (рис. 1а) в следующей последовательности:

- •3.2. Сборка индивидуального комплекта идк-1, при использовании сжатого воздуха от компрессора, проводится согласно схемы (рис. 1б) в следующей последовательности:

- •3.3. Сборка газожидкостного прибора комплекта дк-4ку, для газожидкостного метода обработки, проводится согласно схемы (рис. 2а) в следующей последовательности:

- •3.4. Сборка газожидкостного прибора комплекта дк-4ку, для обработки методом отсасывания радиоактивной пыли, проводится согласно схемы (рис. 2б) в следующей последовательности:

- •4. Проведение специальной обработки объекта

- •4.1. Проведение специальной обработки объекта комплектом идк-1, при использовании насоса для накачивания шин, осуществляется в следующей последовательности:

- •4.2. Проведение специальной обработки объекта комплектом идк-1, при использовании сжатого воздуха от компрессора., осуществляется в следующей последовательности:

- •4.3. Проведение специальной обработки объекта газожидкостным прибором комплекта дку-4ку по схеме (рис. 2а) осуществляется в следующей последовательности:

- •4.4. Проведение специальной обработки объекта газожидкостным прибором комплекта дку-4ку по схеме (рис. 2б) осуществляется в следующей последовательности:

- •Литература

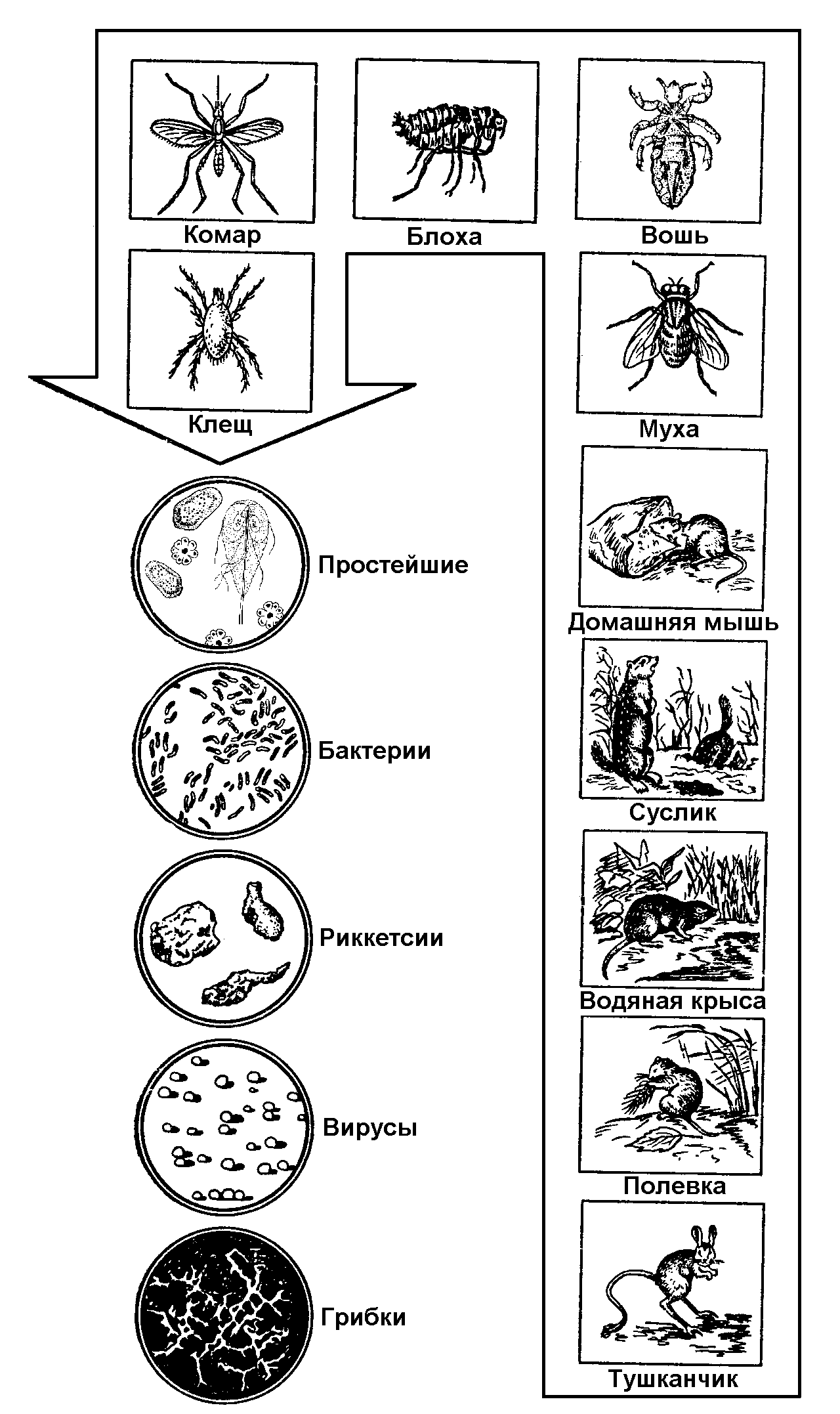

2.2. Переносчики инфекционных заболеваний

Переносчиками инфекционных заболеваний могут являться насекомые, паукообразные и животные (рис. 1). Возбудители инфекционных заболеваний могут использовать организм животного или членистоногого как промежуточного хозяина (особенно это касается кровососущих насекомых и клещей), либо присутствовать в теле (на поверхности тела) животного (насекомого) и совершать миграции на значительные расстояния – например, возбудители брюшного тифа и дизентерии переносятся на лапках мух, возбудители туберкулеза – на лапках тараканов, возбудители сыпного тифа – в кишечниках вшей. Сами насекомые при этом не заболевают.

Рис. 1. Патогенные микроорганизмы

и переносчики некоторых инфекционных заболеваний

Животные являются переносчиками как самих возбудителей инфекционных заболеваний, так и зараженных кровососущих насекомых – например, крысы являются переносчиками блох, зараженных возбудителем чумы.

3. Инфекционные заболевания

3.1. Инфекционные заболевания человека

Из всего многообразия инфекционных заболеваний человека (более тысячи наименований) существует группа так называемых особо опасных или карантинных инфекций. Это чума, холера, сибирская язва, натуральная оспа, сыпной тиф и желтая лихорадка. Данные заболеваний характеризуются, во-первых, высокой контагиозностью и способностью быстро распространяться, образуя все новые и новые очаги заражения, а во-вторых, высокой смертностью в отсутствии надлежащего лечения.

Чума – острое инфекционное заболевание людей и животных. Возбудитель – бактерия Yersinia pestis, не обладающая высокой устойчивостью вне организма: в мокроте, выделяемой больным человеком, он сохраняет свою жизнеспособность до 10 дней. Способы распространения: в естественных условиях – воздушно-капельным путем от больных легочной формой и через укусы блох от больных грызунов; в условиях биологической войны – распыление рецептур БС в воздухе, заражение воды, пищи, предметов домашнего обихода, рассеивание искусственно зараженных блох. Заболевание характеризуется очень высокой контагиозностью. Средний инкубационный период 2…3 дня.

Обычно заболевание начинается с общей слабости, озноба, головной боли; температура тела быстро повышается до 40…41 ºС, сознание затемняется. Особенно опасны для окружающих больные легочной формой чумы, выделяющие с мокротой в воздух множество микробов. Признаки заболевания человека легочной формой чумы – боль в груди и кашель, вначале небольшой, а затем беспрестанный, с выделением большого количества мокроты с примесью крови. Без лечения силы больного быстро падают, наступает потеря сознания и смерть.

Кроме легочной существует септическая и бубонная формы чумы. Септическая форма характеризуется заражением крови и разрушением кровяных телец. При бубонной форме воспаляются лимфатические узлы (в первую очередь паховые и подмышечные) – они значительно увеличиваются в размерах и часто разрушаются. Летальность заболевания без лечения 100% при легочной и септической формах и до 60% – при бубонной форме.

При лечении средняя продолжительность потери работоспособности колеблется от 42 до 56 суток.

Холера – острое инфекционное заболевание. Возбудитель – бактерия Vibrio cholerae (так называемый холерный вибрион). Вибрион устойчив в воде до 1 месяца, в пищевых продуктах 4…20 дней. Способы распространения: в естественных условиях – употребление зараженной воды, пищи, фруктов; в условиях биологической войны – заражение воды в системах водоснабжения, а также пищи, предметов личного обихода. Заболевание характеризуется очень высокой контагиозностью. Инфекция распространяется на лапках мух, а также через рукопожатия (так называемая "болезнь грязных рук", когда бактерии с немытых рук попадают в пищу, а затем в желудочно-кишечный тракт). Через воздух вибрион от человека к человеку не передается. Средний инкубационный период 2…3 дня.

Признаки заболевания холерой – понос, рвота, судороги. Из-за ежечасного поноса организм стремительно обезвоживается. Человек быстро худеет, температура тела у него может снижаться до 35 °С.

Летальность заболевания без лечения достигает 80%. При лечении средняя продолжительность потери работоспособности – 5…30 суток.

Сибирская язва – острое инфекционное заболевание, которое поражает как животных, так и людей. Возбудитель – бактерия Bacillus anthracis – спорообразующий микроб, сохраняющий жизнеспособность во внешней среде в течение нескольких десятилетий. Заболевание передается при контакте с больным животным (через микроповреждения кожи), через зараженные пищевые продукты, корма – в естественных условиях, распылением в воздухе и через зараженные предметы домашнего обихода – в условиях биологической войны. От человека к человеку инфекция передается только при переливании крови – то есть можно считать данное заболевание неконтагиозным. Средний инкубационный период 1…7 дней.

Заболевание протекает в трех формах: кожной, легочной и кишечной. При кожной форме сибирской язвы на месте попадания возбудителя появляется зудящее пятно, которое превращается в пузырек с мутной или кровянистой жидкостью (карбункул). Пузырек вскоре лопается, образуя язву, покрывающуюся черным струпом, вокруг которого образуется массивный отек. Температура тела повышается до 39…40 °С. При благоприятном течении болезни через 4…5 дней температура у больного снижается и болезненные явления постепенно проходят. При кишечной и легочной формах развивается септическое состояние, характеризующееся высокой температурой, болью в груди, одышкой, иногда тошнотой, рвотой, схваткообразными болями в животе, сопровождаемыми кровавым поносом.

Смертность без лечения у людей достигает 100% при легочной и кишечной формах, 15% – при кожной форме, у животных до 60…90%. Против сибирской язвы имеются вакцины и сыворотки. При лечении средняя продолжительность потери работоспособности – 28 суток.

Натуральная оспа – острое инфекционное заболевание, поражающее только людей. Возбудитель – вирус Poxvirus variolae, устойчивый во внешней среде (при комнатных температуре и влажности сохраняется до 17 месяцев). Натуральная оспа – высококонтагиозное заболевание. В естественных условиях и в условиях биологической войны передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, а также через зараженные предметы личного обихода. Инкубационный период в среднем 12 дней.

Болезнь начинается внезапно с озноба и повышения температуры до 39…40 °С, тошноты, рвоты, мышечных болей. На четвертый день болезни появляется оспенная сыпь на коже и слизистых оболочках. Сыпь представляет собой бледно-розовые пятна, темнеющие и увеличивающиеся через несколько часов. Пятна через сутки превращаются в пузырьки, заполненные гнойным содержимым. Пузырьки лопаются, оставляя болезненные язвочки. Язвочки подсыхают с образованием желто-бурых корочек. На месте отпавших корочек остаются рубцы. Заболевание заканчивается гибелью человека обычно на седьмой день заболевания; если данный срок преодолен, человек выздоравливает примерно через полтора…два месяца.

Глобальное вакцинирование (оспопрививание) населения позволило ликвидировать на планете натуральную оспу в 1977 г. Необходимо отметить, что в условиях биологической войны прививочный иммунитет может быть пробит многократной инфицирующей дозой и человек заболеет оспой, правда в легкой форме. Смертность среди вакцинированных до 10%, среди непривитых – до 40%. Лечение симптоматическое, направленное на поддержание жизнедеятельности больного (отсутствуют медикаменты, уничтожающие возбудителя заболевания). Средняя продолжительность потери работоспособности – 45 суток.

Сыпной тиф – острое инфекционное заболевание, поражающее только человека. Возбудитель – риккетсия Rickettsia prowazekil, сохраняющаяся в высушенном виде до 3…4 недель, но быстро погибающая при нагревании выше 50 °С и под воздействием дезинфицирующих средств.

В прошлом веке сыпной тиф получал эпидемическое распространение на фоне социальных потрясений: войн, революций, голода – периодов широкого распространения вшей. Заражение происходит не при укусе вши, а при втирании содержимого ее кишечника в микротравмы кожи. Фекалии вшей могут сохраняться на одежде больных людей, поэтому недезинфицированная одежда и белье так же представляют опасность заражения. Кроме того, в условиях биологической войны возможно распыление возбудителя в воздухе. От человека к человеку сыпной тиф передается только через вшей – заболевание среднеконтагиозное. Инкубационный период – 2…3 недели.

Возбудитель выделяет эндотоксин, вызывающий отравление организма. Заболевание начинается остро: появляются сильные головные боли, озноб, потеря аппетита. Температура постепенно поднимается до 39…40 °С. На четвертый день болезни на коже туловища появляется красная сыпь. Пострадавшие обычно гибнут от осложнений – менингита и воспаления легких. Смертность без лечения до 40%, при лечении – 5%. При лечении средняя продолжительность потери работоспособности составляет 25…30 суток.

Желтая лихорадка – острое инфекционное заболевание, поражающее людей и некоторые виды обезьян. Возбудитель – вирус Yellow fever, быстро погибающий под воздействием солнечных лучей и дезинфицирующих веществ.

Возбудитель в естественных условиях передается через укусы комаров, в условиях биологической войны – распылением в воздухе. Заболевание среднеконтагиозное. Инкубационный период – неделя.

Заболевание внешне напоминает острый гепатит – высокая температура, поражение печени, желтуха, рвота и понос. Человек впадает в состояние прострации – он безучастен к окружающим, сонлив. Смерть пострадавшего наступает через 15…20 суток после начала заболевания. Хронические поражения печени могут значительно сократить жизнь человека даже после выздоровления. Смертность без лечения 40%, при лечении – 15%. Лечение длительное, требующее дорогостоящих медикаментов. Средняя продолжительность потери работоспособности – 45 суток.