- •Технология открытых горных работ

- •Предисловие

- •Методические рекомендации

- •Часть 1. Технологические процессы

- •1. Введение в дисциплину

- •1.1. Цель преподавания и задачи обучения

- •1.2. Горные породы и полезные ископаемые

- •1.3. Структура мировой добычи минерального сырья. Состояние минерально-сырьевой базы России

- •1.4. Формы залегания месторождений полезных ископаемых. Элементы залегания Формы залегания месторождений полезных ископаемых разнообразны и связаны с условиями образования (рис. 1.1).

- •1.5. Характеристика горных пород как объекта разработки

- •1.6. Горнодобывающая промышленность. Горные предприятия

- •1.7. Способы разработки месторождений полезных ископаемых

- •2. Общие сведения о технологии открытых горных работ

- •2.1. Особенности открытых горных работ

- •2.2 Место и роль открытых горных работ в горнодобывающих отраслях промышленности

- •2.3 Объекты и условия открытых горных работ

- •2.4 Основные понятия и термины

- •2.5. Общие сведения об экономике

- •2.6. Этапы и периоды открытой разработки

- •2.7. Понятие о коэффициентах вскрыши

- •2.8. Параметры карьера. Общие сведения об оконтуривании карьеров

- •2.9. Общая характеристика технологических процессов

- •Контрольные вопросы и задания

- •3. Подготовка горных пород к выемке

- •3.2. Механические способы подготовки горных пород к выемке

- •3.3. Подготовка скальных пород взрывом

- •3.4. Параметры взрывных скважин

- •3.5. Технология буровых работ

- •3.6. Производительность буровых станков

- •3.7. Организация и основы безопасного ведения буровых работ

- •3.8. Технологическая характеристика взрывчатых веществ

- •3.9. Средства инициирования

- •3.10. Расположение и порядок взрывания скважинных зарядов

- •3.11. Принципы расчета скважинных зарядов в отдельной скважине и блоке

- •3.12. Характеристика развала взорванной горной массы

- •3.13. Разрушение негабаритных кусков

- •3.14. Механизация вспомогательных работ при взрывании

- •3.15. Особенности взрывных работ на карьерах облицовочного камня

- •3.16. Организация взрывных работ на карьерах

- •3.17. Основы безопасного ведения взрывных работ

- •4. Выемочно-погрузочные работы

- •4.1. Технологические схемы выемки и погрузки. Виды забоев

- •4.2. Средства механизации выемочно-погрузочных работ

- •4.3. Выемка и погрузка одноковшовыми экскаваторами. Типы одноковшовых экскаваторов.

- •4.4. Технологические параметры и забои механических лопат и драглайнов

- •4.5. Особенности отработки сложных забоев

- •4.6. Выемка и погрузка многоковшовыми экскаваторами

- •4.7. Основные технологические параметры цепных многоковшовых и роторных экскаваторов

- •4.8. Порядок разработки и параметры забоев

- •4.9. Производительность экскаваторов

- •4.10. Выемочно-транспортирующие машины

- •4.11. Технологические схемы работы и производительность выемочно-погрузочных машин

- •4.12. Особенности выемочно-погрузочных работ на карьерах природного камня

- •4.13. Механизация вспомогательных работ

- •4.14. Интенсификация процессов погрузки при цикличной технологии

- •4.15. Технологические параметры и забои мобильного выемочно-погрузочного оборудования непрерывного действия

- •4.16. Основы организации выемочных работ

- •4.17. Общие принципы безопасного ведения выемочно-погрузочных работ

- •5. Перемещение карьерных грузов

- •5.1. Особенности работы карьерного транспорта. Грузооборот и грузопотоки карьера

- •5.2. Технологическая оценка основных видов карьерного транспорта

- •5.3. Характеристика пути и подвижного состава железнодорожного транспорта

- •5.4. Схемы развития путей и обмен составов на уступах

- •5.5. Принципы расчета полезной массы поезда, пропускной и провозной способности коммуникаций

- •5.6. Перемещение железнодорожных путей на карьерах

- •5.7. Характеристика автодорог и подвижного состава карьерного автомобильного транспорта

- •5.8. Обмен машин в забоях и на отвалах

- •5.9. Основы организации движения колесного транспорта

- •5.10. Производительность и парк подвижного состава колесного транспорта

- •5.11. Конструкция и технологические параметры карьерных ленточных конвейеров

- •5.12. Расчет производительности ленточных конвейеров

- •5.13. Комбинированный карьерный транспорт. Конструкция перегрузочных пунктов

- •5.14. Интенсификация погрузочно-транспортных работ при использовании комбинированного транспорта

- •5.15. Механизация вспомогательных работ на карьерном транспорте

- •5.16. Экологические проблемы при эксплуатации транспортных машин

- •5.17. Основные требования правил безопасности при работе транспорта

- •5.18. Основные аспекты применения аэротехнологии

- •6. Отвалообразование вскрышных пород

- •6.1. Общие положения

- •6.2. Технология отвалообразования при железнодорожном транспорте вскрыши

- •6.3. Отвалообразование при автотранспорте

- •6.4. Отвалообразование при конвейерном транспорте

- •6.5. Отвальные работы с использованием вибротехники

- •6.6. Аэротехнология при производстве отвальных работ

- •6.7. Основы безопасного сооружения и эксплуатации отвалов

- •6.8. Экологические проблемы и рекультивация площадей, нарушенных открытыми горными работами

- •Контрольные вопросы и задания

- •7.2. Вскрывающие горные выработки, их назначение и параметры

- •7.3. Формы трасс капитальных траншей

- •7.4. Классификация способов вскрытия

- •7.5. Подготовка новых горизонтов

- •7.6. Последовательность вскрытия и производства горно-капитальных работ

- •7.7. Технологические схемы проведения траншей

- •8.2. Классификация систем разработки

- •8.3. Элементы системы разработки и их параметры

- •8.4. Соразмерность развития горных работ в карьере. Показатели интенсивности разработки

- •8.5. Производственная мощность карьера

- •8.6. Принципы формирования технологических схем

- •8.7. Технологическая классификация комплексов оборудования

- •9. Разработка горизонтальных и пологих месторождений

- •9.1. Системы разработки и технологические схемы

- •9.2. Общие принципы вскрытия рабочих горизонтов

- •9.3. Порядок отработки карьерных полей

- •9.4. Перевалка пород одноковшовыми экскаваторами

- •9.5. Технологические схемы с консольными отвалообразователями и транспортно-отвальными мостами

- •9.6. Транспортные технологические схемы

- •9.7. Технологические схемы с использованием автономных выемочно-погрузочных машин непрерывного действия

- •10.2. Системы разработки

- •10.3. Подготовка горизонтов

- •10.4. Формирование схем вскрытия

- •10.5. Технологические особенности производства горных работ при использовании различных видов транспорта.

- •Контрольные вопросы и задания

- •11.2. Особенности горных работ на щебеночных карьерах

- •11.3. Вскрытие и системы разработки на карьерах по добыче природного камня

- •12.2. Способы разработки с применением плавучих земснарядов

- •12.3. Технология разработки россыпных месторождений драгами

- •12.4. Особенности разработки проявлений россыпного золота микро-дражным способом

- •12.5. Особенности добычи полезных ископаемых со дна морей и океанов

- •Контрольные вопросы и задания

- •Заключение

- •Алфавитно-предметный указатель

- •Библиографический список

- •Оглавление

- •Часть 1. Технологические процессы

- •Часть II. Технология открытых горных работ

7.2. Вскрывающие горные выработки, их назначение и параметры

Вскрытие рабочих горизонтов осуществляют посредством сооружения специально предназначенных для этого выработок. По виду и способу образования можно выделить наземные, подземные и комбинированные выработки.

При добыче полезного ископаемого из-под воды в затопленном забое, осуществляя его отработку драгами, плавучими земснарядами и драглайнами, вскрытие осуществляют земляными сооружениями: плотинами, перемычками, насыпями, дамбами, каналами. В отдельных случаях, например, при использовании башенных экскаваторов и различных кранов, отработку месторождений и перемещение грузов могут производить без проведения вскрывающих выработок [4].

Наибольшее распространение на карьерах получили наземные вскрывающие выработки. К ним относят траншеи, полутраншеи и котлованы. Траншеи классифицируют по нескольким признакам (табл. 7.1).

Таблица 7.1. Классификация траншей (по Е. Ф. Шешко)

Признак разделения |

Основные различия |

Наименование траншей |

Расположение траншей относительно контура карьера |

Расположение вне контура. Расположение внутри контура |

Внешние Внутренние |

Число уступов, обслуживаемых системой траншей |

Один уступ. Несколько (группа) уступов. Все уступы карьера |

Отдельные Групповые Общие |

Основное назначение |

Для прохода груза и порожняка (маятниковое движение транспорта). Для прохода только груза и только порожняка (поточное движение транспорта) |

Одиночные

Парные

|

Стационарность |

Постоянное расположение траншей за контуром карьера или на бортах в конечном положении. Временное расположение траншей внутри конечных контуров на бортах, подлежащих разработке |

Стационарные (капитальные)

Временные (скользящие)

|

Вскрытие равнинных месторождений и смежных горизонтов карьера ведут траншеями полного трапециевидного профиля (рис. 7.2). Высотные месторождения вскрывают полутраншеями (рис. 7.2, в). Вскрывающие траншеи называют также и въездными. В процессе формирования рабочей зоны один борт внутренних траншей срабатывают, и они приобретают вид полутраншей (рис. 7.12). Если траншеи, вскрывающие каждый уступ, связаны в единую транспортную сеть, что встречается наиболее часто, то они представляют собой систему траншей. Внутренние траншеи, входящие в систему, непосредственно продолжают друг друга (рис. 7.4), а внешние составляют единый контур (рис. 7.1, а, б).

В

а б в

Рис.

7.2. Графическое изображение открытых

горных выработок:

а

– вскрывающая траншея; б

– разрезная траншея; в

– полутраншея

Основные параметры траншей и полутраншей: глубина заложения Нт, продольный уклон i, углы откоса бортов α, ширина по нижнему основанию (дну) bт, длина в плане Lт и горно-строительный объем V.

Глубина заложения траншей и полутраншей равна разности отметок ее устья (начало траншеи на поверхности) и вскрываемого горизонта. При вскрытии одного уступа глубина траншеи равна высоте уступа.

Продольный уклон устанавливают в зависимости от вида применяемого транспорта (табл. 5.1). По величине i въездные траншеи делят на наклонные, i = 3–12 %, предназначенные для железнодорожного и автомобильного транспорта, и крутые – для конвейерных и скиповых подъемников. Уклон крутых траншей в зависимости от типа подъемника достигает 18–60º. Углы откоса бортов зависят от свойств пород, степени их обводненности и срока службы выработки. При длительном сроке службы угол откоса ее бортов в мягких и полускальных породах не должен превышать углов их естественного откоса, составляя 34–45°, В скальных породах он изменяется от 60º до 80° [25]. Ширина по нижнему основанию должна обеспечивать безопасные зазоры между транспортными средствами и необходимую провозную способность, на которую влияет количество размещенных в траншее коммуникаций.

Кроме того, bт связана со способом, схемой проходки, рабочими параметрами проходческого оборудования и может превысить ширину, необходимую по транспортным условиям. В этих случаях пройденную широкую въездную траншею сужают до необходимой величины в процессе подготовки горизонта [4]. Длина траншеи в плане (м) связана с ее глубиной и продольным уклоном:

![]() , (7.1)

, (7.1)

где i – продольный уклон, %.

Строительный объем наклонной траншеи (м3) можно определить как сумму объемов двух трехгранных пирамид и половинного объема прямоугольного параллелепипеда:

![]() , (7.2)

, (7.2)

или с учетом (7.1.)

![]() . (7.3)

. (7.3)

При угле откоса косогора не менее 10º, горно-строительный объем наклонной полутраншеи V (м3) находят по формуле К.С. Попова:

![]() , (7.4)

, (7.4)

где γ – угол откоса косогора, град.

Для других значений γ величину Vпт (м3) устанавливают по формуле С.А.Ильина:

![]() ; (7.5)

; (7.5)

![]() . (7.6)

. (7.6)

Вскрытие первоначальным котлованом применяют при разработке россыпных месторождений гидравлическим и дражным способами (см. раздел 12). Его размеры зависят от параметров применяемого оборудования. При независимом выходе на поверхность с каждого горизонта объем наклонной траншеи внешнего заложения (м3), имеющую в поперечнике ступенчатую форму (рис. 7.1, а) можно найти из выражения:

![]() , (7.7)

, (7.7)

где

![]() ,

,

![]() ,

…,

,

…,

![]() – высота вскрываемых траншеей уступов.

– высота вскрываемых траншеей уступов.

Для другой формы поперечного сечения внешних траншей используют зависимости, приведенные в учебнике Ю.И. Анистратова [1, табл. 5.10] или в учебном пособии [31].

К

а б в

г

Рис.

7.3. Схемы крутых траншей: а

– поперечная; б

– диагональная; в

– криволинейная; д

– зигзагообразная

Горно-строительный объем внутренней крутой траншеи Vкт (м3) может быть определен по формуле В.В.Ржевского [30]:

![]() , (7.8)

, (7.8)

где ω – угол наклона траншеи, град.; γк – угол погашения борта карьера, град; bкт – ширина крутой траншеи по дну; α – угол откоса бортов крутой траншеи, град.

Если борт имеет сравнительно узкие предохранительные бермы, или сдвоенные (строенные) уступы, проводят крутую полутраншею, объем которой вычисляют по формулам (7.4) – (7.5).

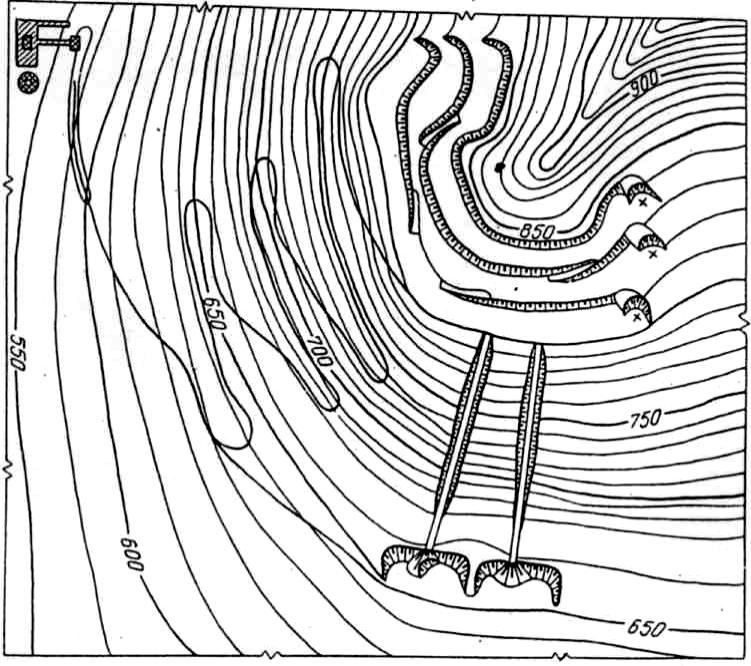

Для

вскрытия горизонтов нагорных карьеров

гравитационными и транспортно-гравитационными

технологическими схемами, применяют

рудоспуски и рудоскаты. Не исключена

возможность использования их для

доставки вскрышных пород на погоризонтные

отвалы в сложных топографических

условиях. В их конструкцию входит

разгрузочная площадка на поверхности

рудоската и накопительная – в основании.

Для обеспечения непрерывного потока

руды сооружают два рудоската, работающих

попеременно (рис.7.4). Расстояние между

ними выбирают с учетом исключения

возможности попадания транспортируемых

по одному р

Рис.

7.4. Схема вскрытия нагорного карьера с

использованием рудоскатов (по Ю.И.

Анистратову)

Как капитальные выработки, рудоскаты располагают на поверхности склона за контуром карьерного поля (рис.7.4). Место расположения рудоскатов должно обеспечить их минимальную длину между карьером и пунктом приема горной массы. Профиль рудоската может иметь один уклон, обеспечивающий надежную гравитационную доставку, или разный: в верхней части – 40º; в средней – 35º; в нижней – 30º. В сечении рудоскат представляет собой траншею с крутыми углами откоса бортов. Для уменьшения износа стенок и дна практикуют сплошную или частичную обшивку их стальными листами или рельсами. В основании рудоската откос борта у накопительной площадки может быть 70–80º, высота должна соответствовать высоте развала руды, безопасного для погрузки выемочно-погрузочной техникой. Для уменьшения параметров развала на приемной (накопительной) площадке сооружают отбойный вал. [1].

Чтобы исключить заклинивание кусков перемещаемой горной массы в желобе должно выполняться условие:

bж ≥ dmax, (7.9)

где bж – ширина желоба, м.; dmax – максимальный линейный размер куска горной массы, поступающей в рудоскат, м.

При разработке россыпей гидравлическим и дражным способом (раздел 12), вскрывающими выработками являются котлованы. Размеры котлована при гидравлической разработке обеспечивают размещение в нем землесоса и гидромонитора. Глубина котлована при дражном способе разработки должна обеспечить всплытие понтона при меженном уровне воды в долине, а также свободный вывод из-под понтона городков при его сборке.

При использовании для вскрытия «траншей-каналов», ширина выработки по дну превышает 1/5 длины земснаряда, высота уровня воды в канале на 0,6–1,0 м величину осадки земснаряда [12].

Для вскрытия месторождений заводнением используют гидротехнические сооружения: плотины, перемычки, насыпи.

Плотина – подпорное сооружение, перегораживающее водоток с целью создания разностей уровней воды выше и ниже этого сооружения [14].

По материалам изготовления выделяют шесть типов плотин: бетонные, железобетонные, деревянные, земляные, из каменной наброски или сухокаменной кладки; смешанные. При разработке россыпей наибольшее распространение получили земляные плотины [12].

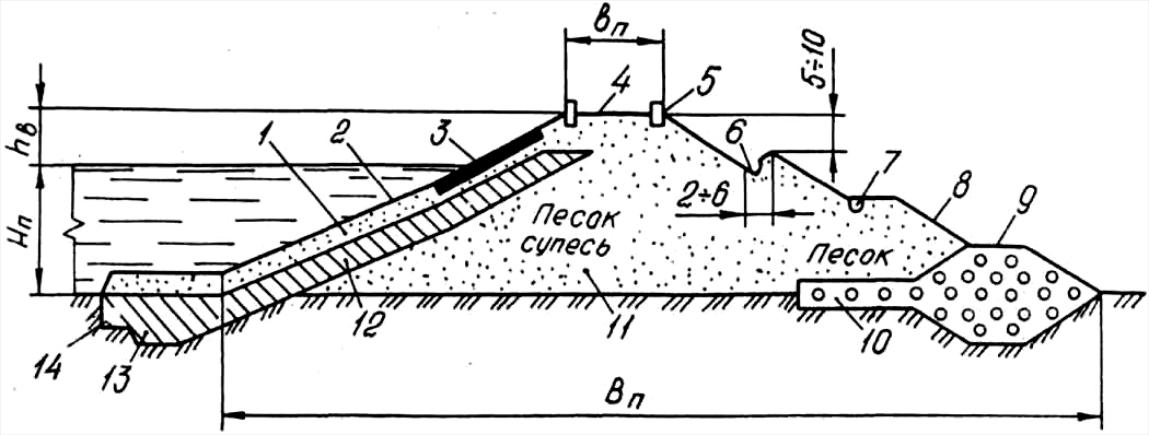

В основные элементы плотины входят: тело, верховой и низовой откосы, гребень, водослив (рис. 7.5).

Высота сооружаемой плотины зависит от создания необходимого уровня воды со стороны верхнего бьефа и класса ответственности плотины, определяющего возвышение гребня плотины над уровнем воды. Для I класса ответственности возвышение гребня плотины составляет 1,3 м; для II класса – 1,0 м, для III и IV классов – 0,8 м.

Ширина гребня зависит от наличия на ней автодороги и высоты плотины. Ширина плотины по низу должна обеспечить ее устойчивость от опрокидывания. Она должна примерно в 5 раз превышать максимальный напор воды до этого горизонта [31]. Проектирование и строительство земляных плотин должно выполняться из условия: кривая падения фильтрационного напора ни в коем случае не должна выходить за низовой откос.

П

Рис.

7.5. Схема плотины для вскрытия россыпного

месторождения: 1 – защитный слой из

песка; 2 – верховой откос; 3 – защитное

покрытие; 4 – гребень; 5 – оградительный

барьер; 6 – кювет для сбора и

транспортирования воды; 7 – берма; 8 –

низовой откос; 9 – дренажная призма; 10

– дренажный тюфяк; 11 – тело плотины;

12 – ядро; 13 – зуб; 14 – понур

Подземные вскрывающие выработки подразделяют на перепускные (рудо- и породоспуски) и транспортные (тоннели, штольни, наклонные и вертикальные стволы, квершлаги).

Перепускные выработки могут быть вертикальными или наклонными (65–80º). Наиболее распространены вертикальные рудоспуски круглого сечения. Как правило, их располагают внутри карьера, предпочтительно в центре тяжести рудной залежи.

Во избежание зависания диаметр рудоспуска принимают не менее четырех- и пятикратного размера максимального куска перепускаемой руды. С этой целью повышенные требования предъявляют к форме его поперечного сечения: в нем не должно быть выступов, пережимов и сужений. Установлено, что выступ в виде сегмента высотой, равной 8 % диаметра, останавливает перемещающийся при выпуске поток руды; при высоте сегмента, равной 5% диаметра, становится невозможным возобновление движения руды после перерыва в выпуске. Площадь поперечного сечения рудоспусков на действующих карьерах изменяется от 4,15 до 63,6 м2, а глубина – от 27 до 600 м. Годовая производительность рудоспуска колеблется от 0,5 до 10 млн.т., чаще всего, она не превышает 1 млн.т. при крупности перепускаемой горной массы до 400 мм. [38].

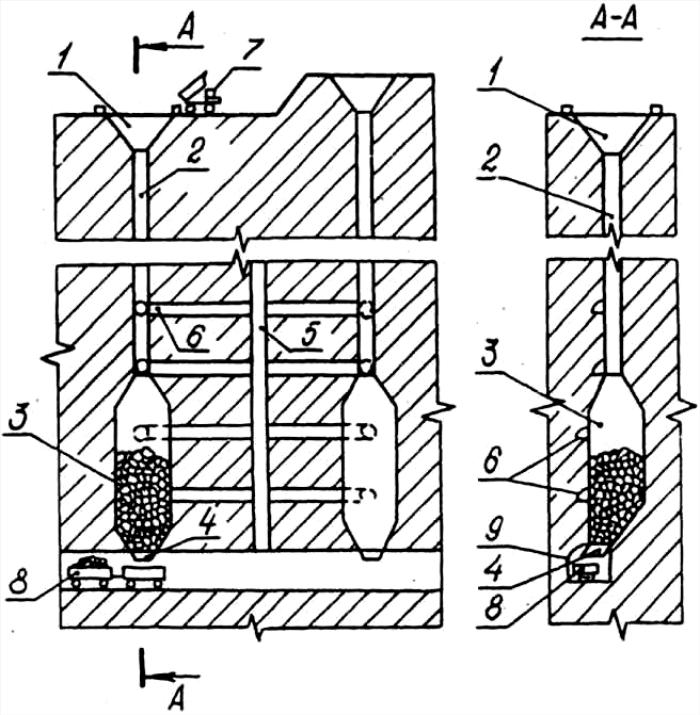

К

Рис.

7.6. Схема внутрикарьерного рудоспуска

(по В.А. Щелканову): 1 – устье рудоспуска;

2 – ствол; 3 – аккумулирующая емкость;

4 – выпускное устройство; 5 – контрольный

восстающий; 6 – смотровой ходок; 7 –

автосамосвал; 8 – транспортная штольня

На нагорных карьерах в комбинации с рудоспусками используют штольни с перемещением по ним локомотивосоставов узкой или нормальной колеи. Площадь поперечного сечения такой выработки составляет от 15–20 м2 (узкая колея) до 30–40 м2 (нормальная колея). Изредка для перевозки руды используют автосамосвалы.

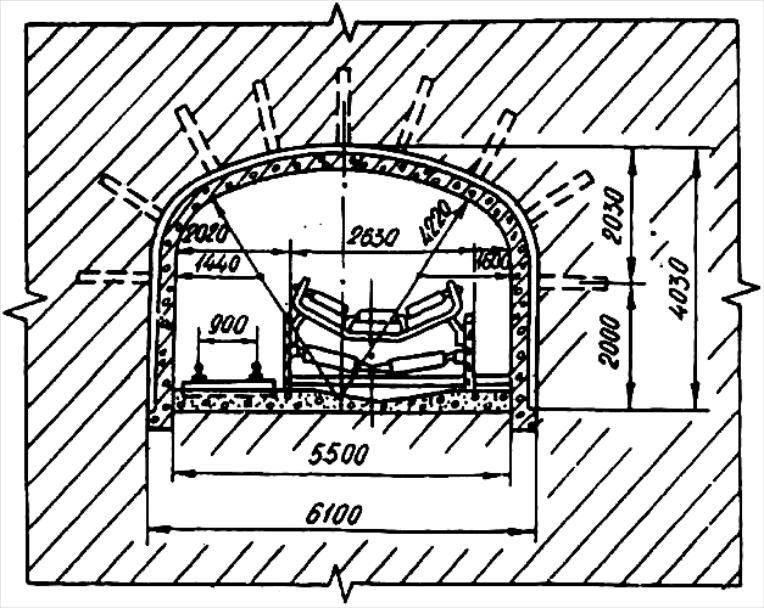

Площадь поперечного сечения наклонных стволов, оснащенных конвейерами, достигает 17–22 м2 (рис. 7.7). Она зависит от конструктивных параметров и количества устанавливаемых конвейеров.

Для вскрытия глубоких горизонтов карьеров при железнодорожном транспорте используют тоннели, которые, как правило, являются продолжением пройденной вскрышной траншеи. Площадь поперечного сечения однопутных железнодорожных тоннелей составляет 45–47 м2 в свету. Для разминовки поездов устраивают подземные камеры.

Рис.

7.7. Сечение наклонного ствола с конвейерным

подъемником