- •Технология открытых горных работ

- •Предисловие

- •Методические рекомендации

- •Часть 1. Технологические процессы

- •1. Введение в дисциплину

- •1.1. Цель преподавания и задачи обучения

- •1.2. Горные породы и полезные ископаемые

- •1.3. Структура мировой добычи минерального сырья. Состояние минерально-сырьевой базы России

- •1.4. Формы залегания месторождений полезных ископаемых. Элементы залегания Формы залегания месторождений полезных ископаемых разнообразны и связаны с условиями образования (рис. 1.1).

- •1.5. Характеристика горных пород как объекта разработки

- •1.6. Горнодобывающая промышленность. Горные предприятия

- •1.7. Способы разработки месторождений полезных ископаемых

- •2. Общие сведения о технологии открытых горных работ

- •2.1. Особенности открытых горных работ

- •2.2 Место и роль открытых горных работ в горнодобывающих отраслях промышленности

- •2.3 Объекты и условия открытых горных работ

- •2.4 Основные понятия и термины

- •2.5. Общие сведения об экономике

- •2.6. Этапы и периоды открытой разработки

- •2.7. Понятие о коэффициентах вскрыши

- •2.8. Параметры карьера. Общие сведения об оконтуривании карьеров

- •2.9. Общая характеристика технологических процессов

- •Контрольные вопросы и задания

- •3. Подготовка горных пород к выемке

- •3.2. Механические способы подготовки горных пород к выемке

- •3.3. Подготовка скальных пород взрывом

- •3.4. Параметры взрывных скважин

- •3.5. Технология буровых работ

- •3.6. Производительность буровых станков

- •3.7. Организация и основы безопасного ведения буровых работ

- •3.8. Технологическая характеристика взрывчатых веществ

- •3.9. Средства инициирования

- •3.10. Расположение и порядок взрывания скважинных зарядов

- •3.11. Принципы расчета скважинных зарядов в отдельной скважине и блоке

- •3.12. Характеристика развала взорванной горной массы

- •3.13. Разрушение негабаритных кусков

- •3.14. Механизация вспомогательных работ при взрывании

- •3.15. Особенности взрывных работ на карьерах облицовочного камня

- •3.16. Организация взрывных работ на карьерах

- •3.17. Основы безопасного ведения взрывных работ

- •4. Выемочно-погрузочные работы

- •4.1. Технологические схемы выемки и погрузки. Виды забоев

- •4.2. Средства механизации выемочно-погрузочных работ

- •4.3. Выемка и погрузка одноковшовыми экскаваторами. Типы одноковшовых экскаваторов.

- •4.4. Технологические параметры и забои механических лопат и драглайнов

- •4.5. Особенности отработки сложных забоев

- •4.6. Выемка и погрузка многоковшовыми экскаваторами

- •4.7. Основные технологические параметры цепных многоковшовых и роторных экскаваторов

- •4.8. Порядок разработки и параметры забоев

- •4.9. Производительность экскаваторов

- •4.10. Выемочно-транспортирующие машины

- •4.11. Технологические схемы работы и производительность выемочно-погрузочных машин

- •4.12. Особенности выемочно-погрузочных работ на карьерах природного камня

- •4.13. Механизация вспомогательных работ

- •4.14. Интенсификация процессов погрузки при цикличной технологии

- •4.15. Технологические параметры и забои мобильного выемочно-погрузочного оборудования непрерывного действия

- •4.16. Основы организации выемочных работ

- •4.17. Общие принципы безопасного ведения выемочно-погрузочных работ

- •5. Перемещение карьерных грузов

- •5.1. Особенности работы карьерного транспорта. Грузооборот и грузопотоки карьера

- •5.2. Технологическая оценка основных видов карьерного транспорта

- •5.3. Характеристика пути и подвижного состава железнодорожного транспорта

- •5.4. Схемы развития путей и обмен составов на уступах

- •5.5. Принципы расчета полезной массы поезда, пропускной и провозной способности коммуникаций

- •5.6. Перемещение железнодорожных путей на карьерах

- •5.7. Характеристика автодорог и подвижного состава карьерного автомобильного транспорта

- •5.8. Обмен машин в забоях и на отвалах

- •5.9. Основы организации движения колесного транспорта

- •5.10. Производительность и парк подвижного состава колесного транспорта

- •5.11. Конструкция и технологические параметры карьерных ленточных конвейеров

- •5.12. Расчет производительности ленточных конвейеров

- •5.13. Комбинированный карьерный транспорт. Конструкция перегрузочных пунктов

- •5.14. Интенсификация погрузочно-транспортных работ при использовании комбинированного транспорта

- •5.15. Механизация вспомогательных работ на карьерном транспорте

- •5.16. Экологические проблемы при эксплуатации транспортных машин

- •5.17. Основные требования правил безопасности при работе транспорта

- •5.18. Основные аспекты применения аэротехнологии

- •6. Отвалообразование вскрышных пород

- •6.1. Общие положения

- •6.2. Технология отвалообразования при железнодорожном транспорте вскрыши

- •6.3. Отвалообразование при автотранспорте

- •6.4. Отвалообразование при конвейерном транспорте

- •6.5. Отвальные работы с использованием вибротехники

- •6.6. Аэротехнология при производстве отвальных работ

- •6.7. Основы безопасного сооружения и эксплуатации отвалов

- •6.8. Экологические проблемы и рекультивация площадей, нарушенных открытыми горными работами

- •Контрольные вопросы и задания

- •7.2. Вскрывающие горные выработки, их назначение и параметры

- •7.3. Формы трасс капитальных траншей

- •7.4. Классификация способов вскрытия

- •7.5. Подготовка новых горизонтов

- •7.6. Последовательность вскрытия и производства горно-капитальных работ

- •7.7. Технологические схемы проведения траншей

- •8.2. Классификация систем разработки

- •8.3. Элементы системы разработки и их параметры

- •8.4. Соразмерность развития горных работ в карьере. Показатели интенсивности разработки

- •8.5. Производственная мощность карьера

- •8.6. Принципы формирования технологических схем

- •8.7. Технологическая классификация комплексов оборудования

- •9. Разработка горизонтальных и пологих месторождений

- •9.1. Системы разработки и технологические схемы

- •9.2. Общие принципы вскрытия рабочих горизонтов

- •9.3. Порядок отработки карьерных полей

- •9.4. Перевалка пород одноковшовыми экскаваторами

- •9.5. Технологические схемы с консольными отвалообразователями и транспортно-отвальными мостами

- •9.6. Транспортные технологические схемы

- •9.7. Технологические схемы с использованием автономных выемочно-погрузочных машин непрерывного действия

- •10.2. Системы разработки

- •10.3. Подготовка горизонтов

- •10.4. Формирование схем вскрытия

- •10.5. Технологические особенности производства горных работ при использовании различных видов транспорта.

- •Контрольные вопросы и задания

- •11.2. Особенности горных работ на щебеночных карьерах

- •11.3. Вскрытие и системы разработки на карьерах по добыче природного камня

- •12.2. Способы разработки с применением плавучих земснарядов

- •12.3. Технология разработки россыпных месторождений драгами

- •12.4. Особенности разработки проявлений россыпного золота микро-дражным способом

- •12.5. Особенности добычи полезных ископаемых со дна морей и океанов

- •Контрольные вопросы и задания

- •Заключение

- •Алфавитно-предметный указатель

- •Библиографический список

- •Оглавление

- •Часть 1. Технологические процессы

- •Часть II. Технология открытых горных работ

3.13. Разрушение негабаритных кусков

Наличие большого числа случайных факторов, учет которых невозможен при проектировании массовых взрывов, неизбежно приводит к выходу негабаритных фракций. Размер кусков взорванной породы (м) в забое лимитируется [24]:

- вместимостью ковша выемочно-погрузочной машины Е (м3):

![]() ; (3.49)

; (3.49)

- вместимостью кузова транспортного сосуда V(м3):

![]() ; (3.50)

; (3.50)

- меньшим размером приемного отверстия бункера или дробилки Вд (м):

![]() ; (3.51)

; (3.51)

- при погрузке на конвейер - шириной ленты конвейера Вк (м):

![]() . (3.52)

. (3.52)

Предельно допустимым считают наименьшее из расчетных значений dк. Все куски большего размера считаются негабаритными и подлежат разрушению. Суммарное содержание негабаритных кусков в горной массе, выраженное в процентах, дает выход негабарита.

Выход негабарита находят по результатам экспериментов или массовых взрывов. Можно воспользоваться также зависимостью, предложенной проф., д.т.н. Рубцовым В.К.:

![]() , (3.53)

, (3.53)

где dср – средний оптимальный размер куска взорванной породы, см.; dн – допустимый размер негабаритного куска, см.; Рн – фактический выход негабарита, %; Рi – содержание в массиве естественных отдельностей размером больше dн, %.

Для проектных и учебных расчетов можно руководствоваться таблицей 3.20.

Таблица 3.20. Выход негабарита при отбойке вертикальными скважинными зарядами (по «Гипроруде»)

Средний линейный размер кондиционного куска, мм |

Категория пород по трещиноватости |

||||

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

500 |

1 |

3,5 |

11 |

17 |

26 |

750 |

0,5 |

3 |

10 |

16 |

25 |

1000 |

- |

1 |

4 |

13 |

18 |

1200 |

- |

0,5 |

2 |

6 |

9 |

1500 |

- |

- |

- |

2 |

4 |

По формуле (3.53) можно найти выход негабарита, задаваясь величиной dср, или рассчитать ожидаемый средний размер куска взорванной породы при известном выходе негабарита.

По виду используемой энергии различают: механические, термические, взрывные и комбинированные методы разрушения негабарита.

При выборе метода разрушения негабарита следует руководствоваться следующими принципами: надежность, безопасность, технологичность, экономичность. Окончательный выбор производят на основе технико-экономического уравнения.

Для формирования конкурентоспособных вариантов вторичного дробления следует ориентироваться, в первую очередь, на механические способы. В породах I категории по трещиноватости эффективно использование падающего груза, II и III категории – пневмо- или гидромолотов.

Машиностроительные фирмы мира выпускают пневмо- и гидромолоты с широким диапазоном массы, энергии единичного удара, частоты ударов. К примеру, ОАО «Тверской экскаватор» выпускает две модели гидромолотов МГ-150 и МГ-300 с энергией единичного удара соответственно 1500 и 3000 Дж. и частотой ударов 270–960 1/мин.

ООО «Традиция-К» рекламирует 9 моделей гидромолотов с энергией единичного удара в интервалах 2400–9000 Дж. и частотой ударов 190–530 1/мин.

Фирма «Caterpillar» выпускает 9 моделей гидромолотов с энергией единичного удара в интервалах 1017–10168 Дж. и частотой ударов 320–1850 1/мин.

Фирма «INDEKO» – 10 моделей с энергией единичного удара в интервалах 2500–16000 Дж. и частотой ударов 325–1000 1/мин. Фирма «Komatsu» – две модели с энергией единичного удара 7300 Дж. и частотой ударов 370–470 1/мин.

Характеристика гидроударников «Раммер» приведена в таблице 3.21.

Заслуживает внимания также использование гидроклиновых установок и НРС. В этом случае применяют ту же технологию, что и для отделения блоков облицовочного камня (п. 3.2). В случае создания мобильных установок весьма перспективен метод разрушения импульсными водяными струями, динамическое давление которых достигает 1,5–3,8 ГПа.

Основным недостатком термических и электротермических методов является высокая удельная энергоемкость разрушения – до 20·106 Дж/м3.

Благодаря своей универсальности, взрывные методы разрушения негабарита по-прежнему популярны, тем более что до сих пор основные методы разрушения скальных и полускальных пород на карьерах основаны на использовании энергии взрыва.

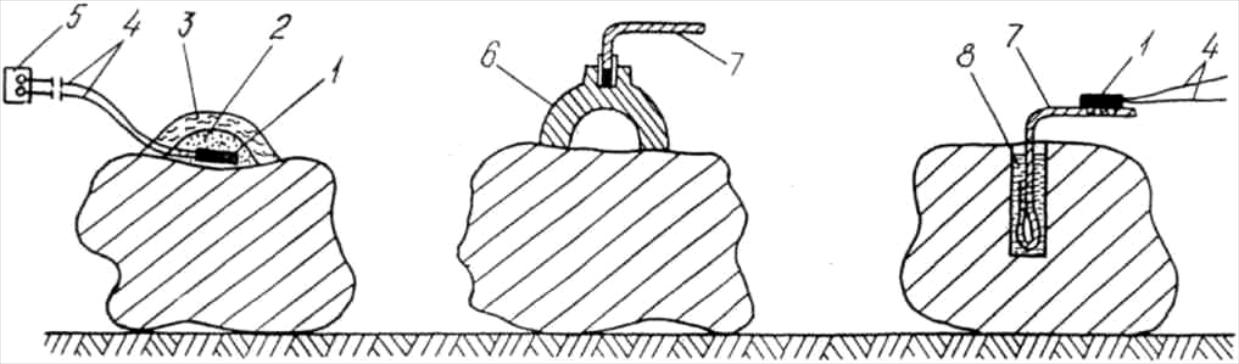

Заряд ВВ располагают на поверхности породного куска или в шпурах диаметром 32–36 мм с забойкой из песчано-глинистой смеси (рис.3.16).

Таблица 3.21- Краткая техническая характеристика гидроударников «Раммер»

Показатели |

С22 |

С23 |

С24 |

С26 |

С52 |

С54 |

С56 |

С82 |

С84 |

С86 |

Масса в рабочем состоянии, кг |

100 |

210 |

330 |

500 |

950 |

970 |

1690 |

2100 |

2900 |

3450 |

Энергия ударов, Дж-1 |

140 |

450 |

620 |

1000 |

1800 |

2200 |

3500 |

5200 |

6000 |

8200 |

Частота ударов, с-1 |

23-27 |

6-33 |

10-22 |

7-16 |

6-9 |

6-9 |

6-8 |

6-8 |

6-10 |

5-6 |

Рекомендуемые экскаваторы для навески гидроударника |

ЭО-2621 |

ЭО- 5015 |

ЭО-3332 ЭО-3122 |

ЭО-4321 |

ЭО-5122 ЭО-5123 ЭО-5124 |

ЭО- 6123 |

||||

Средняя толщина дробимого куска, м |

0,25 |

0,4 |

0,55 |

0,75 |

1,0 |

1,2 |

1,6 |

2,0 |

2,2 |

2,5 |

Сменная производительность, м3 |

60 |

80 |

85 |

90 |

100 |

110 |

120 |

130 |

150 |

170 |

Простейший накладной заряд состоит из слоя ВВ толщиной 3,5–5,0 см, покрытой песчаной или глинистой забойкой (схема а). Удельный расход ВВ зависит от прочностных свойств пород и формы куска, составляет от 1,5 до 3,0 кг/м3.

Для расчета массы наружного заряда (кг) используют формулу «Союзвзрывпрома»:

Qз = qн ·V, (3.54)

где qн – удельный расход ВВ, кг/м3; V – объем куска породы (таблица 3.22).

В качестве ВВ применяют порошкообразные и гранулированные ВВ, а в последнее время и пластичные ленточные изделия ПЛ-1 из состава «Сейсмопласт» и листовой эластит ЭЛ-2. В качестве инициаторов обычно используют электродетонаторы или детонирующий шнур.

Эффективность взрыва накладного заряда повышается, если его накрыть гидроэкраном – полиэтиленовым пакетом с 5–20 л. воды (рис.3.16, а), служащим для направленного отражения и концентрации (кумуляции) ударных волн.

Н

а б

в

Рис.

3.16. Типы зарядов при разрушении

негабарита: а

накладной; б

кумулятивный; в

шпуровой с гидрозабойкой; 1 –

электродетонатор; 2 – заряд ВВ; 3 –

забойка; 4 – провода взрывной сети; 5 –

источник тока; 6 – кумулятивный заряд;

7 – ДШ; 8 – вода

Таблица 3.22. Характеристика негабаритных кусков

Длина ребра негабарита, м |

Объем негабаритного куска, м3 |

Количество кусков в 1 м3, ед. |

0,3-0,4 |

0,05 |

20 |

0,4-0,5 |

0,10 |

10 |

0,5-0,6 |

0,17 |

6 |

0,6-0,7 |

0,27 |

4 |

0,7-1,0 |

0,65 |

1,5 |

Для наружных зарядов находят применение стандартные кумулятивные заряды ЗКП и ЗКП-М массой от 0,135 до 4,0 кг (табл. 3.23). Они инициируют от стандартного электродетонатора (капсюля-детонатора), ДШ или неэлектрических волновых систем. За счет направленного действия взрыва такого заряда резко уменьшен разлет кусков породы и сокращен удельный расход ВВ до 0,4–0,6 кг/м3. Недостаток кумулятивных зарядов – их высокая стоимость.

При шпуровом способе разрушения негабаритов возможно применение любых типов ВВ. Шпуры бурят ручными или колонковыми перфораторами. Их глубина составляет 1/2–1/4 толщины негабаритного куска, удельный расход ВВ – 0,1–0,3 кг/м3, а масса заряда в зависимости от крепости пород – 50–400 г.

Повышению эффективности этого метода способствует заполнение шпура водой (схема в). При этом удельный расход ВВ может быть снижен до 0,01–0,05 кг/м3. Вследствие малого коэффициента объемного сжатия жидкости энергия взрыва переходит с небольшими потерями в ударную волну. Блок породы (негабарит) разваливается на части без разлета осколков, так как метательное действие взрыва выражено слабо, вследствие небольшого объема газообразных продуктов взрыва.

Таблица 3.23. Характеристика кумулятивных зарядов

Тип заряда |

Общая масса ВВ, кг |

Предельная толщина дробимого куска, м |

Тип заряда |

Общая масса ВВ, кг |

Предельная толщина дробимого куска, м |

ЗКП-100 |

0,135 |

0,5 |

ЗКП-4000 |

4,0 |

2,8 |

ЗКП-200 |

0,245 |

0,8 |

ЗКП-М-1000 |

1,0 |

1,2 |

ЗКП-400 |

0,475 |

1,0 |

ЗКП-М-2000 |

2,0 |

1,6 |

ЗКП-1000 |

1,229 |

1,4 |

ЗКП-М-4000 |

4,0 |

2,0 |

ЗКП-2000 |

2,179 |

2,2 |

- |

- |

- |

Несмотря на широкое распространение, для взрывных способов разрушения характерны повышенная опасность, высокие удельные затраты энергии (до 15·106 Дж/м3) и стоимость. Неизбежны при этом и простои оборудования, которое удаляют за пределы взрывоопасной зоны. С целью сокращения перерывов в работе, связанных с проведением взрывных работ, разрушение негабаритов приурочивают к массовым взрывам.