- •Возбудимые ткани

- •Биопотенциалы

- •Изменения мембранного потенциала. Потенциал действия (пд).

- •Изменение возбудимости при возбуждении.

- •Законы раздражения возбудимых тканей.

- •Действие постоянного тока на живые ткани (Полярный закон раздражения Пфлюгера)

- •Влияние гальванизма на состояние органов полости рта

- •Механизм возникновения пп.

- •Физиология нервно- мышечной передачи.

- •Строение синапса.

- •Особенности передачи возбуждения в химических возбуждающих синапсах.

- •Механизм нервно- мышечной передачи возбуждения.

- •Блокада нервно-мышечной передачи

- •Классификация нервных волокон.

- •Распространение возбуждения по нервным волокнам.

- •Нервные волокна обладают лабильностью.

- •Нервные волокна обладают следующими физиологическими свойствами:

- •Законы проведения возбуждения по нервным волокнам.

- •3.Изолированное проведение возбуждения.

- •Физиология мышц.

- •Физические свойства скелетных мышц.

- •Физиологические свойства скелетных мышц.

- •Рассмотрим структуру мышц.

- •Структура саркомера.

- •Механизм мышечного сокращения.

- •Одиночное сокращение и его фазы.

- •Оптимум и пессимум частоты раздражения

- •Функциональная характеристика гладких мышц

- •1. Продолжительность занятия – 2 часa.

- •2. План и организация занятия.

- •3. Учебные цели занятия.

- •4. Методика проведения занятия:

- •Занятие № 2 тема: физиология мышц

- •1. Продолжительность занятия – 3,5 часа.

- •2. План организации занятия.

- •3. Учебные цели занятия.

- •4. Методика проведения занятия.

- •5. Задачи для определения конечного уровня знаний студентов.

Действие постоянного тока на живые ткани (Полярный закон раздражения Пфлюгера)

Полярный закон раздражения Пфлюгера - при действии постоянного электрического тока возбуждение возникает только в момент замыкания постоянного тока под катодом, а в момент размыкания - только под анодом. Причем порог раздражения при размыкании, когда возбуждение возникает под анодом, выше, чем при замыкании, когда возбуждение возникает под катодом.

сокращение лапки

лягушки

при замыкании

Потенциал действия возникает только в том случае, если катод соприкасается с наружной поверхностью мембраны, а анод находится внутри клетки. При обратном расположении полюсов, т.е. наружном аноде и внутреннем катоде, возбуждение при замыкании тока не возникает, как бы силен он ни был,

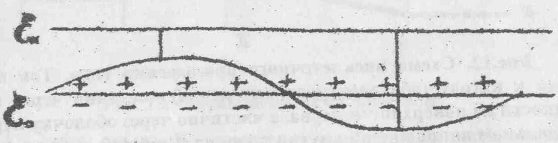

Электрический ток, проходя через нервное или мышечное волокно, вызывает изменения потенциала покоя. В области приложения к поверхности ткани положительного полюса - анода - положительный потенциал на наружной стороне мембраны возрастает, т.е. происходит гиперполяризация, а в том случае, если к поверхности приложен отрицательный полюс-катод, положительный потенциал на наружной стороне мембраны снижается - возникает деполяризация. Гиперполяризация и деполяризация - пассивные сдвиги мембранного потенциала (без изменения ионной проницаемости мембраны). Изменения мембранного потенциала возникают не только непосредственно в точках приложения к нервному волокну катода и анода постоянного тока, но и на некотором расстоянии от полюсов. Сдвиги потенциалов вблизи полюсов называются электротоническими: катэлектротонические (изменения потенциала в области приложения к ткани катода) и анэлектротонические (изменения в области анода)

Физиологические изменения, происходящие в месте приложения к ткани полюсов постоянного тока, называются физиологическим электроном. Так, при прохождении постоянного электрического тока возбудимость ткани повышена в области катода, а в области анода возбудимость падает.

Эти изменения возбудимости называются электротоническими изменениями возбудимости. Они связаны с электротоническими изменениями мембранного потенциала.

Ученый Вериго дополнил установленные Пфлюгером закономерности и показал, что при длительном действии постоянного тока электротонические изменения возбудимости сменяется ее понижением (католическая депрессия), а под анодом сниженная возбудимость постепенно повышается. Эти изменения возбудимости возникают в результате изменения свойств мембраны. Натриевая инактивация и повышение калиевой проводимости приводят к удалению Ек (критического уровня деполяризации) от Е0 (мембранного потенциала).

Влияние гальванизма на состояние органов полости рта

Слизистая оболочка полости рта обладает высокой чувствительностью к электрическому току, так как имеет хорошую электропроводность. Это обусловлено с обильным кровоснабжением, отсутствием рогового слоя эпителия и большой гидрофильностью тканей. Из 1 –ого опыта Л.Гальвани (1791) известно, что разноименные металлы являются источником так называемого гальванического тока, который может оказывать раздражающее действие на живые ткани. Это необходимо учитывать врачу-стоматологу при протезировании и пломбировании зубов разнородными металлами (золото, нержавеющая сталь, амальгама), которые действуют как электроды, слюна является электролитом. Выделение ионов в слюну создает условие для возникновения в полости рта микротоков. Возникающие токи могут служит причиной явления, которое в стоматологии получило название гальванизма. В развитии клинических симптомов гальванизма значительную роль играет фактор времени. Часто проходят годы, пока в результате разности потенциалов между разнородными металлами возникает патологическое состояние.

Клинические симптомы гальванизма:

1) субъективные жалобы, возникающие непосредственно после фиксации в полости рта металлических пломб и коронок: "металлический вкус", металлическое чувство жжения. Эти жалобы длятся не долго, прекратятся;

2) жалобы, возникающие через продолжительное время, иногда через несколько лет: сухость в полости рта (реже слюнотечение), "металлический "вкус во рту, боли. Может развиваться хроническое воспаление слизистой оболочки рта: она становится красной, сосочки языка набухают, возникают эрозии и язвы.

При гальванизме у некоторых стоматологических больных могут наблюдаться неприятные ощущения в слизистой оболочке полости рта: жжение, сухость во рту, снижение или извращение вкусовой чувствительности, появление привкуса кислоты, соли, металла, горечи. Иногда может наступить даже полная потеря вкуса. Эти проявления часто сопровождаются воспалением слизистой оболочки полости рта и заболеваниями внутренних органов. Сила тока, возникающая между разноименными металлами, коррелирует со степенью субъективных расстройств. При силе тока 80 мкА явления гальванизма выражены сильно; при 25—80 мкА возникают слабые ощущения; при 5 мкА жалоб практически нет. Явления гальванизма, возникающие у стоматологических больных, приводят к нарушению механической и химической обработки пищи в полости рта и нарушению речеобразования.

Определение возбудимости нервов и мышц широко применяется в стоматологической практике. Для этого могут быть использованы температурные (холод, тепло), механические раздражители (перкуссия) и электрический ток. Применение тока для определения возбудимости нервов и мышц различных органов полости рта и тканей челюстно-лицевой области называется электроодонтодиагностикой. Элетроотондодиагностика позволяет судить о степени поражение пульпы, позволяет следить за динамикой патологического процесса, контролировать эффективность лечения.

Исследование электровозбудимости зубов по существу сводится к исследованию возбудимости соответствующих чувствительных нервов. Реакция зуба на электрическое раздражение позволяет выявить специфическую картину изменения его электровозбудимости при различных патологических процессах.

Установлено, что здоровые зубы независимо от их групповой принадлежности имеют одинаковую возбудимость, реагируя на одну и ту же силу тока от 2 до 6 мкА. Если порог раздражения зуба меньше 2 мкА, то это свидетельствует о повышенной возбудимости, что может наблюдаться при пародонтозе, а также в зубах, подвергшихся постоянной травме, например при патологическом прикусе. Понижение электровозбудимости, когда порог раздражения больше 6 мкА, наблюдается при пульпитах. При большинстве патологических состояний зубов электроодонодиагностика является ведущим методом, так как позволяет судить о степени поражения пульпы и следить за динамикой патологическою процесса, контролировать эффективность лечения и прогнозировать исход заболевания.

Возбудимость нервов и мышц челюстно-лицевой области находится в обратно пропорциональной зависимости от уровня возбудимости тканей и значительно изменяется при невритах и невралгиях тройничного и лицевого нервов, миозитах мимической и жевательной мускулатур.

Применение непрерывного постоянного электрического тока низкого напряжения (30-80В) и небольшой силы (до 50 мА) с лечебной целью называется гальванизацией. Под действием постоянного электрического тока в слизистой оболочке полости рта расширяются сосуды, ускоряется кровоток, увеличивается проницаемость сосудистой стенки, что сопровождается гиперемией и повышением температуры. Эти сосудистые реакции способствуют активизации местного обмена веществ, регенерации эпителия и соединительной ткани. Раздражение рецепторов, расположенных в зоне воздействия, приводит к изменению их возбудимости. При этом афферентная импульсация в центральную нервную систему вызывает рефлекторные реакции местного, сегментарного и генерализованного типов, приводящие к изменению функции внутренних органов. Так как в стоматологической практике зоной воздействия чаще всего является голова, то помимо местных реакций обязательно следует учитывать и общие рефлекторные сдвиги, возможные при гальванизации,

С помощью электрическою тока можно вводить лекарственные вещества (лекарственный электрофорез) в ткани, малодоступные для других способов введения. В стоматологии можно проводить электрофорез тканей эмали, дентина, пульпы зуба и периодонта

В соответствии с законом физиологического электротона постоянный электрический ток используется в стоматологии и для обезболивания (физиологический анэлектрон и католическая депрессия).

Чувствительная иннервация кожи лица, мягких тканей и органов полости рта осуществляется тройничным, языкоглоточным, лицевым и блуждающим нервами и волокнами шейного сплетения.

Двигательные расстройства мимической мускулатуры могут возникать при поражении лицевого нерва или самих мимических мышц. Поражение жевательных мышц в результате их воспаления или заболевания тройничного нерва может быть одной из причин контрактуры нижней челюсти, то есть частичного или полного ограничения ее движения. Этот симптом может быть обусловлен также патологическими изменениями, возникающими в височно-нижнечелюстном суставе. В связи с этим имеет значение метод одновременной регистрации сокращений жевательных мышц и движений суставных головок, который получил название миоартрографии.

В стоматологии для обезболивания используют местную анестезию. Ведение наркотического вещества нарушает физиологическую целостность нерва, что предотвращает распространение возбуждение в зоне фармакологической блокады. Обезболивающий эффект развивается не сразу так как при воздействии наркотического вещества наблюдаются три последовательно сменяющиеся парабиотические фазы: уравнительная, парадоксальная, тормозная.

В уравнительную фазу происходит уравнение величины ответной реакции на раздражители разной силы и регистрируются равные по величине ответные реакции. При малой силе при редком ритме раздражений каждый импульс, возникающий в неповрежденном участке нерва, проводится через парабиотический участок, т.к. к моменту его прихода в этот участок, возбудимость сниженная после предыдущего импульса, успевает полностью восстановиться.

В парадоксальную фазу реакция тем больше, чем меньше сила раздражения. На слабые и умеренные раздражения ответная реакция регистрируется, а на сильные - нет.

В тормозную фазу никакие раздражители не способны вызвать ответную реакцию.

Быстро проходящие друг за другом импульсы в участке парабиоза сами себе преграждают путь. В уравнительную фазу происходит трансформация, частого ритма в более редкий. В результате эффекты частых и редких раздражений уравниваются. В парадоксальную фазу циклы восстановления возбудимости затягиваются, частые и сильные раздражения оказываются мало эффективными и не вызывают ответной реакции. При повышении силы стимулов увеличивается число возбужденных нервных волокон и возрастает частота импульсов в каждом волокне.

Т.О. нерв реагирует высокой частотой возбуждения на сильное раздражение. При развитии парабиоза способность нерва к воспроизведению частых ритмов (лабильность) падает.

Фазы парабиоза характеризуются разной степенью возбудимости и проводимости ткани. Врач-стоматолог должен учитывать эти особенности при различных вмешательствах в полости рта, которые следует начинать не раньше, чем разовьется тормозная стадия парабиоза.

ПП

Потенциал покоя (ПП) – разность электрических потенциалов между наружной и внутренней поверхностями или сторонами клеточной мембраны в покое. В состоянии покоя мембрана снаружи заряжено электро «+», внутри электро «-». Покой это тогда, когда отсутствует действие раздражителей. Величина МП обычно варьирует в пределах -30 до -90мВ. Обозначают Ео. В волокнах скелетных мышцах ПП, например, -60 -90 мВ. В нервных клетках от – 50 до 70 мВ. Сердечная мышца в покое – 90мВ.

ПП играет важную роль жизнедеятельности самой клетки и организма в целом, т. к ПП является основой для возникновения возбуждения, с помощью которого нервная система воспринимает, перерабатывает информацию, регулирует деятельность внутренних органов и опорно-двигательного аппарата, запуская процессы возбуждения и сокращения мышц. Например, нарушение процесса возбуждения кардиомиоцита приводит к остановке сердца.

Согласно мембранно-ионной теории непосредственной причиной формирование ПП является неодинаковая концентрация анионов и катионов по обе стороны клеточной мембраны, что является следствием различной проницаемости мембраны для разных ионов и активного транспорта ионов с помощью ионных помп.

Первое условие возникновение ПП – это наличие градиента клетки между цитозолем и внеклеточной средой, т.е. концентрация ионов неодинаковая, имеется ассиметрия ионов, проще говоря, неравенство концентраций ионов по обе стороны мембраны.

Внутриклеточная концентрация ионов:

Nа+-12ммоль/л, во внеклеточной среде -145 ммоль/л.

К+ в цитозоле 155 ммоль/л, во внеклеточной среде 4 ммоль/л.

Са2+ внутри 10-7 моль/л, вне клетки 2 моль/л.

Ионы Сl- внутри 4 ммоль/л, вне клетки -120 -130 ммоль/л.

Анионы НСО-з- 8ммоль/л, вне клетки – 27 ммоль/л.

Анионы – крупномолекулярные органические кислоты и белки, такие как глютамат, аспартат, сульфат, органический фосфат. Их концентрация -155 ммоль/л внутри клетки. С наружи их нет, т.к. клеточная мембрана не проницаема для них. Эти цифры в мышечных клеток у теплокровных (гомеотермных) животных.

Т.о. мы с вами видим наличие градиента. Цитоплазма нервных и мышечных клеток содержит в 30-50 раз больше ионов калия, в 8-10 раз меньше ионов натрия и в 50 раз меньше ионов хлора, чем внеклеточная жидкость. В разных учебниках приводятся разные цифры. Зависит от метода определения ионов, какие ткани были взяты для определения.

Второе условие – имеется различная проницаемость мембраны для ионов, которая зависит от наличии ионных каналов, от их состояния («ворота» открыты, закрыты), от их количество, от размеров частиц и каналов.

Какие же бывают каналы? Каналы бывают 1) управляемые и неуправляемые (каналы «утечки» ионов); 2) потенциало-, хемо- механочувствительные; 3) ионоселективные и не обладающие селективностью.

Потенциалоуправляемые каналы. Например, натриевые каналы. Потенциалоуправляемые каналы бывают медленные и быстрые. Канал этот образован белковыми молекулами, которые пронизывают всю толщу мембраны: он имеет ворота, представляющие собой белковые молекулы, способные менять свою конформацию под влиянием электрического поля («ворота» открыты или закрыты).

Хемоуправляемые каналы. Например, МХР, ГАМК рецепторы. Запускают химические вещества.

Механочувствительные каналы изменяют проводимость в ответ на деформацию мембраны при действии механических раздражителей, гидростатического и осмотического давления.

В состоянии покоя проницаемость мембраны определяется в основном каналами утечки – это проницаемость низкая для Na+ , средняя для Сl-, высокая для К+.