- •Возбудимые ткани

- •Биопотенциалы

- •Изменения мембранного потенциала. Потенциал действия (пд).

- •Изменение возбудимости при возбуждении.

- •Законы раздражения возбудимых тканей.

- •Действие постоянного тока на живые ткани (Полярный закон раздражения Пфлюгера)

- •Влияние гальванизма на состояние органов полости рта

- •Механизм возникновения пп.

- •Физиология нервно- мышечной передачи.

- •Строение синапса.

- •Особенности передачи возбуждения в химических возбуждающих синапсах.

- •Механизм нервно- мышечной передачи возбуждения.

- •Блокада нервно-мышечной передачи

- •Классификация нервных волокон.

- •Распространение возбуждения по нервным волокнам.

- •Нервные волокна обладают лабильностью.

- •Нервные волокна обладают следующими физиологическими свойствами:

- •Законы проведения возбуждения по нервным волокнам.

- •3.Изолированное проведение возбуждения.

- •Физиология мышц.

- •Физические свойства скелетных мышц.

- •Физиологические свойства скелетных мышц.

- •Рассмотрим структуру мышц.

- •Структура саркомера.

- •Механизм мышечного сокращения.

- •Одиночное сокращение и его фазы.

- •Оптимум и пессимум частоты раздражения

- •Функциональная характеристика гладких мышц

- •1. Продолжительность занятия – 2 часa.

- •2. План и организация занятия.

- •3. Учебные цели занятия.

- •4. Методика проведения занятия:

- •Занятие № 2 тема: физиология мышц

- •1. Продолжительность занятия – 3,5 часа.

- •2. План организации занятия.

- •3. Учебные цели занятия.

- •4. Методика проведения занятия.

- •5. Задачи для определения конечного уровня знаний студентов.

Изменения мембранного потенциала. Потенциал действия (пд).

Возбудимые ткани при определенных условиях способны изменять свой мембранный потенциал ПП на ПД. Условие изменения мембранного потенциала действия раздражителя.

Потенциал действия (ПД) - быстрое колебание мембранного потенциала в ответ на раздражение, которое сопровождается перезарядкой мембраны.

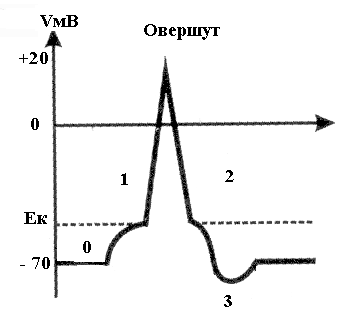

Потенциал действия имеет следующие фазы (рис.1):

1)деполяризация- - это вход положительных зарядов внутрь клетки. Происходит уменьшение заряда клеточной мембраны. Продолжается лишь 0,2 - 0,5 мс.

2) реполяризация – процесс восстановления исходного потенциала мембраны в покое

3)Гиперполяризация - скопление на наружной мембране избыточного положительного заряда за счет ионов калия.

Рис.1. Кривая ПД и его фазы.

0-мембранный потенциал покоя;1 – деполяризация; 2 – реполяризация;

3- гиперполяризация

Деполяризация - это вход положительных зарядов внутрь клетки. В начале деполяризация развивается медленно.

Под влиянием раздражителя пороговой или сверхпороговой величины проницаемость мембраны клетки для ионов натрия возрастает (400–500 раз). Ионы натрия устремляются внутрь клетки, что приводит к уменьшению величины мембранного потенциала. В фазу деполяризации возбуждение, приходящее на мембрану открывает натриевые каналы. Около этого канала натрий, вошедший в клетку меняет заряд мембраны на противоположный. Возникшая разность потенциала на поверхности мембраны, открывает соседние каналы и т.д.

При уменьшении МП до критического уровня деполяризации (Ек). (до -50 мВ) проницаемость мембраны для ионов натрия увеличивается в 500 раз и происходит лавинообразный заход ионов натрия в цитоплазму и разность потенциалов на мембране исчезает, а затем происходит перезарядка клеточной мембраны (инверсия заряда) - внутренняя поверхность мембраны заряжается положительно по отношению к ее наружной. Этот потенциал превышения достигает величины +30-50 мВ, после чего закрываются быстрые натриевые каналы - происходит инактивация натриевой проницаемости, и открываются калиевые каналы. В результате выхода калия из клетки начинается процесс восстановления исходного уровня мембранного потенциала покоя - реполяризация мембраны.

Уровень потенциала, при котором деполяризация дает начало потенциалу действия, называется порогом или критическим уровнем деполяризации.

В процессе восстановительных реакций (реполяризации) на клеточной мембране регистрируются следовые потенциалы – положительный и отрицательный. Следовые потенциалы являются непостоянными компонентами потенциала действия. Отрицательный следовой потенциал – следовая деполяризация в результате повышенной проницаемости мембраны к ионам Na, что тормозит процесс реполяризации. Положительный следовой потенциал возникает при гиперполяризации клеточной мембраны в процессе восстановления клеточного заряда за счет выхода ионов калия и работы натрий-калиевого насоса, когда на некоторое время потенциал становится более отрицательным, чем потенциал покоя.

Гиперполяризация - это скопление избыточного положительного заряда на наружной поверхности мембраны клетки (соответственно, с внутренней стороны скапливается избыточный отрицательный заряд).

Развивается гиперполяризация вследствие трех причин: во-первых, продолжающимся выходом ионов калия; во-вторых, открытием каналов для хлора и поступлением этих ионов в цитоплазму клетки; в-третьих, усиленной работой натрий-калиевого насоса.

Через 0,003с после нанесения раздражения на клетку она вернется в состоянии покоя и будет готова ответить на новое раздражение.

Амплитуда потенциала действия не зависит от силы раздражителя, она зависит от концентрации ионов Na и от степени проницаемости мембраны к ионам Na.

Вышеописанным способом клетка реагирует на действие порогового и сверхпорогового раздражителей. Какова будет реакция клетки на действие допорогового раздражителя?

При нанесении допороговых раздражителей возникает местное возбуждение. Местный потенциал (локальный ответ) обусловлен повышенной натриевой проницаемостью мембраны. Местный потенциал характеризуется деполяризацией мембраны, не доходящий до критического уровня деполяризации.

В возникновении местного потенциала выделяются следующие особенности:

1)возникает при действии подпороговых раздражителей;

2)местный потенциал возникает сразу же после нанесения раздражения;

3)находится в градуальной зависимости от силы стимула. Чем сильнее допороговое раздражение, тем более сильным будет локальный ответ (но он никогда не достигнет критического уровня деполяризации). Тогда как при действии порогового или сверхпорогового раздражителей обязательно происходит полная перезарядка мембраны, т.е. в этом случае клетка ответит одинаково и максимально сильно;

4)повышенная возбудимость ткани в месте возникновении местного потенциала;

5)локальные ответы способны суммироваться. Если на клетку действует несколько допороговых раздражителей, то каждый из них вызывает на мембране свой локальный ответ, которые суммируются. В результате может быть достигнут критический уровень деполяризации, и произойдет полная перезарядка мембраны.

6).Отсутствие латентного периода, т.е. местный потенциал возникает сразу после нанесения раздражения.

Особенности распространяющегося возбуждения:

1)величина не зависит от силы раздражителя. Полная перезарядка мембраны произойдет как при действии порогового, так и сверхпорогового раздражителей;

2)распространяется на значительное расстояние от места возникновения, охватывая всю мембрану клетки;

3)не затухает во времени, т.е. обязательно достигает критического уровня деполяризации, вызывая полную перезарядку всей мембраны;

4)не способна к суммации (в отличие от локального ответа);

5)сопровождается циклическим изменением возбудимости и наличием периода абсолютной рефрактерности.

Такой ПД называют полноценным (т.к. происходит полная перезарядка мембраны) или распространяющимся (т.к. он распространяется на всю мембрану клетки).