- •1. Влияние условий раздражения на развитие утомления в нервно-мышечном препарате лягушки.

- •2. Локализация утомления в нервно-мышечном препарате лягушки.

- •3. Утомление мышц человека. Феномен Сеченова

- •1. Влияние ритма сокращения на скорость развития утомления мышц кисти человека.

- •2. Влияние условий сокращения на скорость развития утомления мышц кисти человека

- •3. Влияние условий отдыха на скорость развития утомления мышц кисти человека.

З

анятие

3. Утомление и восстановление при

мышечной работе.

анятие

3. Утомление и восстановление при

мышечной работе.

Вопросы для самоподготовки

Физиологическое содержание утомления. Теории утомления. Субъективные и объективные критерии утомления

Виды утомления.

Механизм и условия развития мышечного утомления Локализация утомления Концепции утомления.

Энергетическое обеспечение мышечной деятельности в анаэробных и аэробных условиях

Проявления утомления перетренировка перенапряжение переутомление

Соотношение утомления и восстановления при физических нагрузках

Базовая информация.

Проблема утомления считается актуальной общебиологической проблемой, представляет большой теоретический интерес и имеет важное практическое значение для деятельности человека в труде и спорте

Первую попытку решения проблемы утомления предпринял Г. Галилей (1564-1642 гг.), который столкнулся с этим явлением, анализируя механику работы мышц при подъёме тела по лестнице и при ходьбе. По его мнению, мышцы утомляются в связи с тем, что им приходиться перемещать не только их собственный вес, но и вес остального тела. Поскольку сердце имеет дело только с собственным весом, оно, по мнению Галилея, неутомимо.

Позже, серьезные физиологические исследования процессов утомления развернулись только с середины XIX века, и в них сразу же обрисовались два основных направления: гуморально-локалистическая (периферическая) и центрально-нервная теории.

Исходной позицией гуморально-локалистической теории, является представление об утомлении как мышечной слабости и усталости, т. е. о процессах, происходящих под влиянием работы, прежде всего, в самой мышце. Самые известные теории этого направления: теория «отравления» немецкого учёного Э. Пфлюгера (1872), теория «истощения» М. Шиффа (1868, Швейцария), «обменная теория» английского исследователя А. Хилла (1929) и др. сегодня имеют только исторический интерес.

Появление центрально-нервной теории утомления связано с работами И. М.Сеченова и И.П. Павлова. Сегодня признаны две группы теорий, на основании которых первичными считаются изменения в нервных центрах. Согласно одной из них – утомление результат гипоксических, (т. е. связанных с недостаточностью кислородного снабжения), нарушений в нервных структурах и, прежде всего, медиаторного обмена и химических процессов возникновения и передачи возбуждений. Суть второй состоит в проявлении запредельного торможения в нервных клетках на различных уровнях ЦНС при выполнении напряженной мышечной работы. Разработка этой теории явилась важным шагом в раскрытии механизмов, предохраняющих нервную систему, а через неё весь организм от истощения, результатом которого может стать переутомление и перетренированность.

Однако центрально-нервная теория не позволяет объяснить многочисленные факты, характерные для развития утомления при напряженной мышечной деятельности. Например, показано, что даже в состоянии глубокого утомления работа может быть продолжена, если изменить её интенсивность и особенно характер её обеспечения даже при сохранении состава работающих мышц. Значит, в нервных центрах не наступало ни торможения, ни истощения, т.е. неотъемлемых механизмов утомления согласно центрально-нервной теории.

Согласно разработанной В. В. Розенблатом (1975) центрально-корковой теории, начальным звеном утомления при мышечной работе человека являются изменения «кортикальных центров». Утомление клеток этих центров приводит, с одной стороны, к нарушению контролируемой ими сложнейшей координации процессов, а с другой – меняет характер установочных влияний коры мозга и связанных с ней нижележащих образований на исполнительные органы.

Вопрос о правильной трактовке процесса утомления долгое время оставался дискуссионным. Ныне утомление рассматривается как особый вид функционального состояния организма, временно возникающий под влиянием продолжительной и интенсивной физической или умственной работы, проявляющийся в дискоординации двигательных и вегетативных функций и приводящий к временному снижению работоспособности и.

Снижение работоспособности можно считать одним из основных, объективных критериев развития утомления.

Работоспособность — потенциальная способность человека на протяжении заданного времени и с определенной эффективностью выполнить максимально возможное количество работы. Работоспособность человека зависит от уровня его тренированности, степени закрепленности рабочих навыков и опыта, его физического и психического состояния и других факторов. На протяжении рабочей смены работоспособность меняется в широких пределах, её изменения включают несколько фаз: фаза врабатывания, фаза устойчивой работоспособности, фаза снижения работоспособности, фаза утомления.

Проявлениями снижения работоспособности являются изменения количественных и качественных показателей работы, а также физиологических функций во время работы или в ответ на предъявление специальных тестов.

Снижение работоспособности связано с влиянием как внешних, так и внутренних факторов. Среди внешних факторов ведущее значение имеют условия окружающей среды и степень физиологической рациональности организации трудового процесса (особенности режимов труда и отдыха, рабочей позы и рабочего места, характер организации труда с точки зрения эргономики и др.). Из внутренних факторов выделяют такие, как мотивация и эмоциональная сторона труда, уровень функциональной активности в момент работы, величина физической подготовленности человека, особенности его личности и др.

Вопросами изучения механизмов повышения работоспособности, организации и обоснования условий для рационализации труда обеспечения производственного обучения занимается прикладная физиология труда

Утомление, обычно сопровождается чувством усталости; появление которого можно считать субъективным критерием утомления. Следует видеть разницу между утомлением – являющимся сложным физиологическим процессом и усталостью – являющейся чувством, появление которого обусловлено потребностью во сне и которое, в норме, после сна исчезает.

Усталость возникает параллельно с развитием утомления и отражает совокупность изменений физических, биохимических и психофизиологических функций, возникающих во время длительной или интенсивной работы, и вызывает желание либо прекратить ее, либо снизить нагрузку. Однако, надо иметь в виду, что в детстве, особенно раннем, чувство усталости может формироваться позже (и иногда значительно позже) начала развития утомления, что и обеспечивает во многом удивительную физическую активность детей. Эту особенность следует учитывать при планировании режима дня ребенка, организации занятий по физической подготовке и обеспечении отдыха

Таким образом, биологическая роль утомления состоит в своевременной защите организма от истощения при длительной или напряженной мышечной работе. Такая защита может проявляться по-разному. Так, у низших животных утомление развивается относительно медленно, но достигает большей глубины, чем у высших животных. У высших животных, формируются активные механизмы восстановления в ответ на развитие утомления.

Наиболее сложно утомление протекает у человека. Это связано с тем, что и в развитии утомления и в обеспечении восстановления у человека особую роль играют социальные факторы. Физиологические сдвиги при резко выраженном утомлении носят черты стрессовой реакции, сопровождающейся нарушением постоянства внутренней среды организма. В то же время, повторное утомление, не доводимое до чрезмерного, является средством повышения функциональных возможностей организма.

Виды утомления.

Единая классификация видов утомления, ввиду сложности процесса и вовлечения в него многих систем организма, затруднительна. В настоящее время специалисты при изучении проблемы утомления учитывают такие понятия этого процесса, как локализация и механизм. Такой подход берет своё начало с 60-х годов XX столетия, когда ученые сошлись во мнении о том, что локализация и механизмы утомления определены функциональным состоянием различных органов и систем организма, их координационными взаимоотношениями и обусловлены характером выполняемой работы и другими факторами.

В зависимости от преимущественного содержания работы – умственной или физической выделяют нервно-психическое (умственное, центральное) и физическое (мышечное) утомление.

Нервно-психическое утомление приводит к снижению трудоспособности из-за нарушений центральной нервной регуляции. Среди типичных симптомов следует отметить замедленную передачу информации, ухудшение мыслительных функций и процессов решения задач, ослабление сенсорного восприятия и сенсомоторной функции. Такое утомление сочетается с отвращением к работе и сниженной работоспособностью, а иногда при этом возникают склонность к депрессии, беспричинной тревоге или пониженной активности, а также раздражительность и эмоциональная лабильность.

Ситуации, вызывающие нервно-психическое утомление, включают:

длительную умственную работу, требующую усиленной концентрации, чрезвычайного внимания или тонкого навыка;

тяжелый физический труд;

однообразную работу в монотонном ритме;

шум, слабое освещение и температуру, неудобные для труда;

конфликты, озабоченность или отсутствие интереса к работе;

заболевание, боль и недостаточное питание.

Утомление центрального происхождения в отличие от мышечного утомления может исчезать мгновенно при некоторых условиях, например когда:

одна утомляющая деятельность сменяется другой;

изменяется обстановка,

организм попадает в состояние тревоги при страхе или угрожающей опасности,

интерес к работе возобновляется благодаря новой информации,

изменяется аффективное состояние (настроение).

Тот факт, что нервно-психическое утомление может исчезать столь внезапно, свидетельствует, что ни накопление «веществ утомления», ни опустошение энергетических резервов не являются критическими факторами. Скорее, нервно-психическое утомление связано с ретикулярной формацией, активность которой изменяется не только при интенсивной умственной работе, но и под влиянием однообразной деятельности. Утомление, вызываемое однообразием, можно снизить путем изменения канала восприятия информации, хотя оно не способно предотвратить утомление при более длительных воздействиях. Например, ' при дальних поездках на автомобиле по шоссе нервно-психическому утомлению можно противостоять, слушая радио.

Возникновение нервно-психического утомления при физической работе может быть вызвано афферентной импульсацией от работающих мышц к головному мозгу, которая не только способствует осознанию того, что мышцы устают (или даже болят), но и подавляет функцию коры (вызывая, таким образом, нервно-психическое утомление).

Физическое утомление связано, прежде всего, с развитием функциональных нарушений в ходе непосредственной мышечной деятельности. При этом, имеет место очень сложный комплекс изменений в возбудимой системе мышцы и, прежде всего, ее двигательных единиц, в миофибриллах и других белковых системах обеспечивающих сокращение, а также ходе энергетических процессов, обусловливающих активность миофибрилл. При развитии утомления меняется возбудимость мышцы, что находит свое выражение в уменьшении интенсивности токов действия и увеличении их продолжительности. При утомлении также заметно уменьшается скорость распространения возбуждения.

Кроме того, физическое утомление сопровождается такими нарушениями, как снижение силы, точности, согласованности и ритмичности движений, что говорит об участии в развитии физического утомления нервных структур, регулирующих движение.

В связи с тем, что обнаруживается принципиальная общность физического и умственного утомления, – обе формы утомления сочетаются при тяжелой работе, и их нельзя строго отделить одну от другой – приобретает большое распространение классификация, основанная на преимущественной локализации утомления в звеньях нервной системы, обеспечивающей деятельность человека. Так, различают сенсорное утомление и его разновидности перцептивное, информационное и эффекторное.

Сенсорное утомление развивается в результате длительного или интенсивного воздействия раздражителя (например, сильный шум, свет), при котором первичные изменения возникают в сенсорных системах, начиная от рецептора и заканчивая корковым концом анализатора.

Перцептивное утомление, локализованное преимущественно в корковом конце анализатора, связано с трудностью обнаружения сигнала (например, при больших помехах, при его малой интенсивности, трудности дифференцирования).

Информационное утомление развивается вследствие недостаточности информации или при информационной перегрузке, когда наибольшая нагрузка падает на динамику межцентральных отношений, заключающуюся в замыкании временных связей между различными структурами в центральной нервной системе и оживлении ассоциативных связей, позволяющих правильно отразить в сознании объективную картину внешней среды.

Эффекторное утомление возникает при локализации изменений преимущественно в отделах центральной нервной системы, формирующих двигательный акт, т.е. имеющих прямое отношение к физическому утомлению.

Кроме того, отдельно можно выделить эмоциональное утомление, проявляющееся снижением эмоциональных реакций и эмоционального тонуса; вызывается воздействием сверхсильных или монотонных раздражителей.

В связи с тем, что при трудовой деятельности чаще сочетаются все перечисленные изменения, часто выделяют общее утомление, подчёркивая при этом наиболее выраженные нарушения в центральной нервной системе. Такое утомление, возникает при физической работе, в которую вовлечены обширные мышечные группы. Для общего утомления характерно нарушение регуляторной функции ЦНС, координации двигательной и вегетативной функций, снижение эффективности волевого контроля за качеством выполнения движений. Общее утомление сопровождается расстройствами вегетативных функций: неадекватным нагрузке увеличением ЧСС, падением пульсового давления, уменьшением легочной вентиляции. Субъективно это ощущается как резкий упадок сил, одышка, сердцебиение, невозможность продолжать работу,

Если чрезмерная нагрузка падает не на весь организм, а только на отдельные мышечные группы, развивается так называемое локальное утомление. В отличие от общего утомления при локальном утомлении страдает не столько центральный аппарат управления, сколько периферические структурные элементы регуляции движений: терминали двигательных нервов, нервно-мышечный синапс. Особо отметим, что нарушения в нервно-мышечной передаче возбуждения развиваются задолго до того, как сами исполнительные приборы (мышцы) перестают нормально функционировать.

Утомление развивается в несколько фаз. В скрытой, компенсируемой, фазе развития утомления сохраняется высокая работоспособность, поддерживаемая волевыми усилиями, но экономичность работы при этом падает. Продолжение ее вызывает некомпенсируемое, явное, утомление. Главным признаком некомпенсируемого утомления является снижение работоспособности при угнетении функций внутренних органов и двигательного аппарата. Угнетается функция надпочечников, снижается активность дыхательных ферментов, интенсивные процессы анаэробного энергообмена ведут к накоплению недоокисленных продуктов и падению резервной щелочности крови,

При резком падении работоспособности, когда физически невозможно продолжать работу, человек отказывается от нее (например, спортсмен сходит с дистанции, прекращает тренировку).

И, наконец, возможна классификация на основе клинических проявлений утомления.

Легкое утомление — состояние, которое развивается даже после незначительной по объему и интенсивности мышечной работы. Оно проявляется в виде усталости. Работоспособность при этой форме утомления, как правило, не снижается.

Острое утомление — состояние, которое развивается при предельной однократной физической нагруже.При этом состоянии отмечается слабость, резко снижается работоспособность и мышечная сила, появляются атипические реакции сердечно-сосудистой системы на функциональные пробы. Острое утомление чаще развивается у слабо тренированных спортсменов. Клинические проявления его: бледность лица, тахикардия, повышение максимального артериального давления (АД) на 40—60 мм рт. ст., резкое снижение минимального АД (феномен бесконечного тона), на ЭКГ нарушение обменных процессов сердца, повышение общего лейкоцитоза крови, иногда белок в моче.

Перенапряжение — остро развивающееся состояние после выполнения однократной предельной тренировочной или соревновательной нагрузки на фоне сниженного функционального состояния организма (перенесенное заболевание, хронические интоксикации — тонзиллит, кариес зубов, гайморит и др.). Чаще это состояние развивается у квалифицированных спортсменов, которые способны благодаря хорошим волевым качествам выполнять большие нагрузки на фоне утомления. Клинически перенапряжение проявляется общей слабостью, вялостью, головокружениями, иногда обморочными состояниями, нарушением координации движений, сердцебиением, изменением АД, нарушением ритма сердца, увеличением печени (болевой печеночный синдром), атипическими реакциями сердечно-сосудистой системы на нагрузку. Эта форма утомления длится от нескольких дней до нескольких недель. Требуется вмешательство врача и тренера.

Перетренированность — это состояние, которое развивается у спортсменов при неправильно построенном режиме тренировок и отдыха (хроническая физическая перегрузка, однообразие средств и методов тренировки, нарушение принципа постепенности увеличения нагрузок, недостаточный отдых, частые выступления в соревнованиях), особенно на фоне очагов хронической инфекции, соматических заболеваний.

Перетренированность характеризуется выраженными нервно-психическими сдвигами, ухудшением спортивных результатов, нарушением деятельности сердечно-сосудистой и нервной систем. Все сдвиги в реакциях резко поражены, отмечаются изменения ЭКГ, снижение сопротивляемости организма к инфекциям. Эта форма утомления требует вмешательства врача и тренера.

Переутомление — это уже патологическое состояние организма известно еще как хроническое утомление. Оно чаще всего проявляется в виде невроза, наблюдается, как правило, у спортсменов с неустойчивой нервной системой, эмоционально впечатлительных, при чрезмерных физических нагрузках. Клинические проявления похожи на те, что свойственны перетренировке, но более четко выражены. Спортсмены апатичны, их не интересуют результаты участия в соревнованиях, у них нарушен сон, появляются боли в сердце, расстройство пищеварения, половой функции, тремор пальцев рук. Это состояние требует вмешательства врача и тренера.

Механизм и условия развития мышечного утомления Локализация утомления Концепции утомления.

Вернемся к нашей задаче – рассмотрим механизмы развития физического утомления. Физическое утомление, которое является частным случаем утомления вообще, но основным видом утомления при занятиях физической культурой и спортом, связано, прежде всего, с развитием функциональных нарушений в ходе непосредственной мышечной деятельности. Внешние проявления, при развития такого утомления, будут связаны с функциональными нарушениями самого двигательного аппарата.

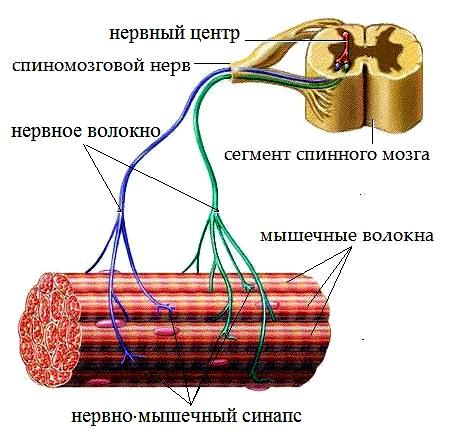

В спомним,

что функциональной единицей двигательного

аппарата является нейромоторная

(двигательная) единица

– комплекс из мотонейрона (двигательного

нейрона) и группы мышечных волокон, с

которыми нейрон связан через синапс, и

сокращение которых запускает. (Рис. 1).

Для понимания механизма развития

утомления следует выяснить меру участия

каждой из этих структур, что можно

сделать, поочерёдно исключая элементы

двигательных единиц из сократительного

процесса. Такими элементами будут:

нервный центр, двигательный нейрон,

нейромышечный (мионевральный) синапс

и мышечные волокна.

спомним,

что функциональной единицей двигательного

аппарата является нейромоторная

(двигательная) единица

– комплекс из мотонейрона (двигательного

нейрона) и группы мышечных волокон, с

которыми нейрон связан через синапс, и

сокращение которых запускает. (Рис. 1).

Для понимания механизма развития

утомления следует выяснить меру участия

каждой из этих структур, что можно

сделать, поочерёдно исключая элементы

двигательных единиц из сократительного

процесса. Такими элементами будут:

нервный центр, двигательный нейрон,

нейромышечный (мионевральный) синапс

и мышечные волокна.

При изучении сократительной деятельности мышцы не изолированной, а связанной с нервной системой, очевидным становится тот факт, что при работе двигательного аппарата утомление возникает раньше в нервных звеньях - структурах центральной нервной системы, затем в синаптических окончаниях нервных волокон двигательных нейронов - и в последнюю очередь в самой мышце. Причем, нервные волокна при этом характеризуются относительной неутомляемостью. Рис 1. Нейромоторные единицы

Экспериментальным доказательством этого может служить следующий опыт.

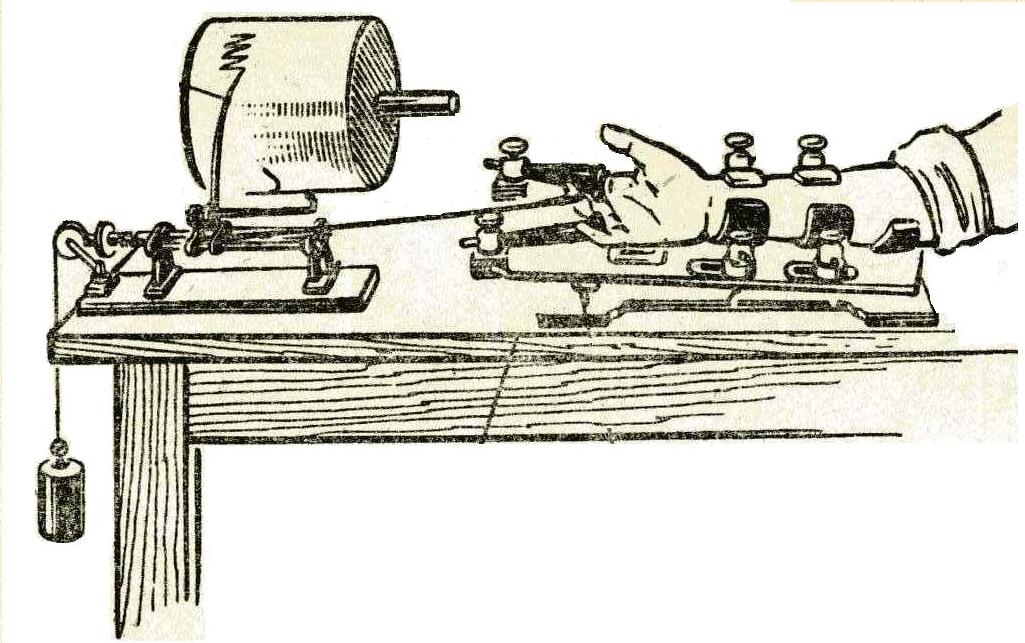

Е сли

предложить человеку ритмически

производить подъем груза мышцей

(регистрируя результат например, на

эргографе Моссо, рис.2), то через некоторое

время возникает утомление – амплитуда

мышечных сокращений начинает заметно

снижаться. Однако, электрическое

раздражение пороговой силы, приложенное

к соответствующему двигательному нерву,

на этом фоне, заставит мышцу сокращаться

с прежней амплитудой. Это свидетельствует

о том, что утомление возникает, прежде

всего, в нервных центрах.

сли

предложить человеку ритмически

производить подъем груза мышцей

(регистрируя результат например, на

эргографе Моссо, рис.2), то через некоторое

время возникает утомление – амплитуда

мышечных сокращений начинает заметно

снижаться. Однако, электрическое

раздражение пороговой силы, приложенное

к соответствующему двигательному нерву,

на этом фоне, заставит мышцу сокращаться

с прежней амплитудой. Это свидетельствует

о том, что утомление возникает, прежде

всего, в нервных центрах.

Через некоторое время мышца перестает отвечать и на раздражение, приложенное к двигательному нерву. Вместе с тем в ответ на электрическое раздражение, приложенное к самой мышце, она способна некоторое время сокращаться с прежней амплитудой. Следовательно, вторым звеном, в котором возникает процесс утомления, являются окончания двигательного нерва - мионевральная (синаптическая) передача.

Рис 2. Регистрация сокращений на эргографе Моссо.

Следовательно, мышца утомляется в последнюю очередь. При этом, имеет место очень сложный комплекс изменений как в возбудимой системе мышцы, (что находит свое выражение в уменьшении интенсивности токов действия и увеличении их продолжительности, заметном уменьшении скорости распространения возбуждения), так и, в сократительной способности ее двигательных единиц, в миофибриллах и других белковых системах обеспечивающих сокращение, а также в ходе энергетических процессов, обусловливающих активность миофибрилл.

В более простом варианте пронаблюдать роль каждого из этих элементов в развитии утомления можно и на нервно-мышечном препарате лягушки, но в этом случае невозможно оценить роль центрального звена. Зато на нервно-мышечном препарате можно изучить развитие утомления в зависимости от характера сократительой деятельности. Так, если утомлять мышцу, подвергая ее длительному ряду одиночных раздражений, то с течением времени амплитуда одиночных сокращений падает, длительность каждого сокращения нарастает, степень расслабления уменьшается, накапливается остаточное сокращение - контрактура. Тетаническое сокращение мышцы при продолжительной деятельности изменяется следующим образом: амплитуда сокращения постепенно уменьшается до полного прекращения; в момент утомления сплошной тетанус, особенно при условии слабых тетанизирующих раздражителей, становится зубчатым. При утомлении после прекращения тетанизирующего раздражения всегда следует контрактурное последствие.

В целостном организме, при нормальном кровоснабжении, утомление в мышце возникает позже, чем в условиях сосудистой изоляции мышц. При нормальном функционировании центральных и периферических аппаратов мышца работает более или менее длительное время без утомления. Субмаксимальные сокращения и сравнительно небольшие (оптимальные) нагрузки, являются теми наиболее благоприятными условиями, при которых мышца может работать длительно, и утомление не наступает в течение многих часов.

В условиях динамической нагрузки, при работе, лежащей ниже предела утомления, во время рабочих движений за счет достаточного времени расслабления мышц макроэргические фосфаты, используемые при сокращении, могут регенерировать, а конечные продукты обмена – удаляться. Время расслабления соответствует необходимому времени восстановления. Так как в этом случае остаточные явления утомления отсутствуют, такая работа называется не утомительной. При динамической работе, лежащей выше предела утомления, возможность непрерывного восстановления отсутствует, так как длительность периодов расслабления меньше, чем время, необходимое для восстановления. Восстановление запасов энергии и удаление молочной кислоты происходят не полностью и возникает накопление остаточного утомления. Мышца использует свои макроэргические субстраты и накапливает конечные продукты метаболизма, причем утомление нарастает. Выраженность мышечного утомления при динамической работе, лежащей выше пределов утомления, может быть определена на основании физиологических показателей (например, времени восстановления, пульсовой суммы восстановления; см. выше).

Утомление при статической работе. В этом случае мышечное утомление вызвано в основном неадекватным кровотоком. Если сила мышечного сокращения превышает 15% изометрического максимума, приток кислорода перестает соответствовать потребности в нем и мышечное утомление прогрессивно нарастает.

Современные концепции утомления складываются из представлений о многоструктурности и неоднозначности функциональных изменений в отдельных системах во время работы. В зависимости от вида работы, ее напряженности, продолжительности ведущая роль в развитии утомления может принадлежать различным физиологическим системам.

Изменения в гуморальной системе регуляции могут стать ведущими факторами утомления при напряженной мышечной работе, связанной с эмоциональным стрессом.

При длительной истощающей работе наряду с предельными затратами энергии продолжение работы может лимитировать и утомление системы гипоталамус – гипофиз – надпочечники.

Нарушения в центральном звене регуляции физиологических функций могут играть существенную роль в развитии утомления при кратковременной мышечной работе скоростного характера. В результате мощного потока проприоцептивных и хеморецептивных импульсов в ЦНС развивается запредельное торможение (первичное утомление). Чрезмерная частота нервных импульсов к исполнительным приборам истощает и генерирующие их нервные клетки. Уже через несколько секунд работы падает лабильность нервных центров, в результате чего снижается и скорость выполнения упражнений.

Снижение скорости ресинтеза АТФ вследствие накопления продуктов промежуточного обмена может рассматриваться как главный фактор, ограничивающий продолжительность интенсивной работы. В скелетных мышцах поддерживается относительно постоянная концентрация АТФ, расходование ее инициирует компенсаторные процессы: повышается активность окислительных ферментов. Углеводы, свободные жирные кислоты и аминокислоты окисляются в митохондриях. При этом освобождается энергия, которая идет на ресинтез АТФ или запасается в макроэргических связях креатинфосфата (КрФ). При работе в анаэробных условиях ресинтез АТФ идет с накоплением молочной кислоты.

Переключение на анаэробные источники энергии при работе определяется не только ее интенсивностью, но и уровнем тренированности спортсмена. Чем ниже этот уровень, тем быстрее совершается переход на менее экономичный способ получения энергии, тем быстрее развивается некомпенсируемое утомление. Избыток молочной кислоты в мышцах может приводить к разобщению процессов образования энергии в окислительном цикле и накоплению ее в фосфагенах – АТФ и КрФ. Поэтому спортсмен с невысоким уровнем тренированности отказывается от работы значительно раньше, чем истощаются энергетические ресурсы. Молочная кислота служит источником водородных ионов. Их избыток в сократительном аппарате мышц препятствует образованию актомиозиновых мостиков, само сокращение мышцы затрудняется.

Подключение гликолиза к энергообеспечению происходит при высокой мощности работы через 20-30с после ее начала. Накапливающиеся при этом продукты обмена угнетают лилолитические процессы, тормозят окислительное фосфорилирование. Накопление лактата в мышцах является, по-видимому, главным фактором развития утомления при работе субмаксимальной мощности,

При работе большой мощности главной причиной развития утомления является относительная гипоксия ткани, а также постепенное накопление продуктов гликолиза и их угнетающее действие на аэробный обмен в мышцах, на процессы нервной регуляции двигательной функции. Парадоксальное на первый взгляд развитие гипоксии в условиях предельного потребления кислорода и переход на использование энергии гликолиза объясняется тем, что потребность в кислороде при работе большой мощности намного выше максимально возможного его потребления. Часть энергии организм вынужден черпать из анаэробного расщепления глюкозы – гликолиза. Отсюда избыток молочной кислоты.

При работе умеренной мощности на первое место в развитии утомления выходит истощение энергетических ресурсов – главным образом гликогена в печени и в работающих мышцах. Нарушения в регуляторных влияниях ЦНС являются, вероятно, вторичными.

Сдвиги в химизме внутренней среды в результате накопления продуктов промежуточного обмена отражаются в первую очередь на состоянии функций высших корковых и подкорковых регуляторов физиологических функций. Образуется порочный круг нарушения регуляторных механизмов. Первичные метаболические расстройства усугубляются нарушением регуляторных влияний со стороны ЦНС.

Строгая количественная оценка значимости отдельных факторов в развитии утомления при конкретных видах мышечной работы является одним из важных элементов управления тренировочным процессом. Выделение ведущего фактора возможно при правильном подборе тестирующих проб и методик исследования.

Утомление у детей школьного возраста развивается быстрее, чем у взрослых, вследствие ряда особенностей деятельности ЦНС. У детей быстрее нарушаются процессы внутреннего торможения, в особенности дифференцировочного и запаздывающего. При этом ухудшается внимание, появляется двигательное беспокойство, сменяющееся резким спадом активности в результате развития охранительного торможения и понижения возбудимости корковых клеток, Дети отказываются от работы задолго до развития критического состояния, связанного с накоплением продуктов промежуточного распада и тем более истощением энергетических источников.

В занятия с детьми не следует включать однообразную, монотонную работу. Необходимо чередовать различные виды работы, облегчающие восстановление по механизму активного отдыха. Учитывая, что работоспособность у детей падает от первого урока к последнему, от понедельника к субботе, в режиме дня следует предусмотреть соответствующее содержание физических и умственных нагрузок, а также средства и методы их активизации.

Энергообеспечение мышечной деятельности в аэробных и анаэробных условиях

Так как главным фактором, ограничивающим продолжительность интенсивной работы, и вызывающим основные функциональные нарушения в мышце является снижение скорости ресинтеза в ней АТФ, есть смысл рассмотреть систему энергетического обеспечения мышечной деятельности подробнее. Это тем более важно, что тренировочный процесс, осуществляемый с целью получения наилучшего спортивного результата и обеспечения максимальной работоспособности, в различных видах спорта должен опираться на различные системы энергообеспечения, так как .

Энергия, человеческому организму требуется, чтобы выполнять три главные задачи:

обеспечивать сокращение скелетных мышц или другие внутриклеточные движения;

переносить молекулы и ионы через клеточные мембраны;

обеспечивать синтез некоторых биомолекул;

В о

всех случаях конкретными потребителями

энергии являются специализированные

белки-ферменты (АТФ-азы). В мышце, таким

белком является актино-миозиновая

АТФ-аза. Этим белкам, для изменения их

третичной структуры, которое всегда

происходит в процессе ферментативной

или физиологической реакции, необходим

дополнительный электрон. Перенос и

встраивание этого электрона в структуру

фермента (в ходе химической реакции) и

сопровождается выделением энергии.

о

всех случаях конкретными потребителями

энергии являются специализированные

белки-ферменты (АТФ-азы). В мышце, таким

белком является актино-миозиновая

АТФ-аза. Этим белкам, для изменения их

третичной структуры, которое всегда

происходит в процессе ферментативной

или физиологической реакции, необходим

дополнительный электрон. Перенос и

встраивание этого электрона в структуру

фермента (в ходе химической реакции) и

сопровождается выделением энергии.

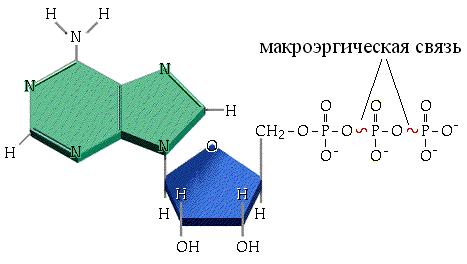

Рис.3 Структура молекулы АТФ

Практически единственным источником такого электрона (а, следовательно, и энергии) в клетке является аденозинтрифосфорная кислота (АТФ). Она состоит из аденозина и связанных с ним трех фосфатных групп. (Рис 3 )

В ходе ферментативной реакции, АТФ,

находящаяся при этом в активном центре

фермента, подвергается гидролизу, входе

которого разрывается химическая связь

между одним из остатков фосфорной

кислоты (макроэргическая связь). При

этом, атом фосфора, образуя новую

химическую связь, оставляет ферменту

один электрон, необходимый для изменения

третичной структуры белка. Теряющее

электрон ядро атома фосфора, освобождает

также часть своей энергии, которая

затрачивалась ранее на удержание

электрона, эта энергия рассеивается в

виде тепла (Рис. 4).

ходе ферментативной реакции, АТФ,

находящаяся при этом в активном центре

фермента, подвергается гидролизу, входе

которого разрывается химическая связь

между одним из остатков фосфорной

кислоты (макроэргическая связь). При

этом, атом фосфора, образуя новую

химическую связь, оставляет ферменту

один электрон, необходимый для изменения

третичной структуры белка. Теряющее

электрон ядро атома фосфора, освобождает

также часть своей энергии, которая

затрачивалась ранее на удержание

электрона, эта энергия рассеивается в

виде тепла (Рис. 4).

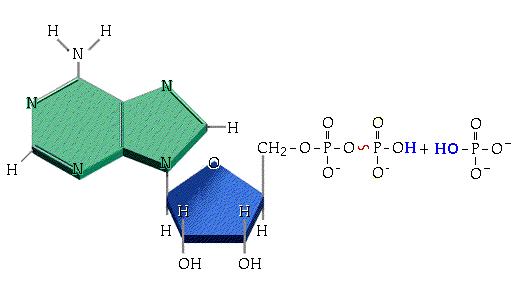

Рис.4 Гидролиз молекулы АТФ.

Эта химическая реакция записывается обычно в следующем виде:

АТФ → АДФ +Ф + энергия (1)

Проблема состоит в том, что организм для обеспечения своих потребностей нуждается в непрерывном поступлении АТФ, но не в состоянии ни получать его из внешней среды в достаточном количестве ни накапливать в клетке, и поэтому вынужден постоянно восстанавливать его с такой же скоростью, с какой он расходуется, проводя обратную реакцию:

АДФ + Ф → АТФ (2)

Но, для восстановления структуры АТФ, необходимо где–то найти электрон, утраченный в ходе реакции (1). Необходимые для восстановления структуры АТФ электроны появляются в результате окисления поступающих с пищей питательных веществ: углеводов, липидов и белков. Питательные вещества являются источниками атомов водорода, у которых и забирается электрон. Накапливающиеся при этом в клетке протоны (остатки атомов водорода), удаляются. В зависимости от способа удаления протонов восстановление (ресинтез) АТФ в мышце (как и в других клетках) может происходить двумя основными путями – анаэробным (без участия кислорода) и аэробным (при участии кислорода), при этом в качестве непосредственного источника энергии в сокращающейся мышце действуют три химические (энергетические) системы:

фосфагенная, или АТФ-КФ-система;

гликолитическая или лактатная;

кислородная, или окислительная.

Первые две системы – фосфагенная и лактатная – работают по анаэробному пути, третья (окислительная) – по аэробному. Эти три системы используют для энергопродукции различные исходные вещества (энергетические субстраты). Они отличаются по энергетической емкости, т.е. максимальному количеству АТФ, которая может ресинтезироваться за счет энергии этих систем. Различна и энергетическая мощность этих систем, т.е, максимальное количество АТФ, образующейся в единицу времени за счет энергии каждой из этих систем. Емкость энергетической системы – лимитирует (ограничивает) максимальный объем работы, который может быть выполнен за счет данной системы. Мощность системы – лимитирует предельную интенсивность (мощность) работы, выполняемой за счет энергии данной системы .

Степень участия трех систем в энергообеспечении зависит от силы и продолжительности мышечных сокращений, т. е. от мощности и длительности работы, а также от условий работы мышц, особенно от уровня их обеспечения кислородом.

Отметим, что при выполнении какой-либо работы вы тренируете, в том числе, и одну или несколько энергетических систем, а когда принимаете пищевые добавки - пытаетесь усилить их. Поэтому понимание принципа их работы позволит вам не только повысить результаты тренировок, но и более грамотно потреблять пищевые добавки.

Фосфагенная энергетическая система. Восстановление АТФ должно начинается почти мгновенно после начала мышечных сокращений, как только он расщепляется до АДФ. За такое короткое время невозможно обеспечить высокую скорость биологического окисления, поэтому в первые секунды после начала сокращения восстановление АТФ происходит за счет энергии другого высокоэнергетического фосфатного соединения – креатинфосфата (КрФ), который, как и АТФ относится к группе фосфагенов. Он состоит из молекулы креатина и молекулы фосфата. В ходе реакции восстановления, фосфат креатина переносится на молекулу АДФ, восстанавливая структуру АТФ:

АДФ + КрФ => АТФ + Кр

Энергия от расщепления КрФ, немедленно и непосредственно используется для ресинтеза АТФ. Таким образом, КрФ – это первый энергетический резерв мышцы, действующий как немедленный источник восстановления АТФ. АТФ и КрФ действуют как единая фосфагенная система энергообеспечения. Деятельность этой системы не зависит ни от сложной последовательности химических реакций, ни от доставки О2 к мышцам, и поэтому фосфагенная система представляет наиболее быстрый источник энергии, используемый мышечными клетками с начала мышечных сокращений.

Фосфагенная система обладает наибольшей мощностью по сравнению с другими системами. Максимальная скорость энергообразования, выраженная в количестве АТФ, ресинтезируемого в единицу времени за счет активности фосфагенной системы, примерно в 3 раза превышает максимальную мощность гликолитической системы и в 4 – 10 раз – максимальную мощность кислородной системы. Поэтому фосфагенная система играет решающую роль в энергообеспечеиии работ предельной мощности (спринтерский бег, кратковременные мышечные усилия «взрывного характера» – при подъеме штанги, метаниях, прыжках и т. п.), осуществляемых с максимально возможными по силе и скорости (мощности) сокращениями мышц.

Емкость фосфагенной системы невелика, так как запасы АТФ и КФ в мышце весьма ограничены. Поэтому предельной мощностью, которая обеспечивается почти исключительно анаэробной фосфагеннай системой, может продолжаться с энергетической точки зрения не более нескольких секунд. Поэтому, если выполняется работа большей продолжительности, ее энергетическое обеспечение не может происходить только за счет наличных запасов мышечных фосфагенов (АТФ и КрФ).

Лактатная или гликолитическая энергетическая система. В основе деятельности этой системы, обеспечивающей ресинтез АТФ и КрФ, лежит цепь химических реакций анаэробного (бескислородного) окисления гликогена и глюкозы. Совокупность этих реакций называется соответственно анаэробный гликогенолиз, или гликолиз (или цикл Эмбден – Мейерхофа), отсюда другое название этой энергетической системы – гликолитическая.

Отметим, что в состоянии покоя и при низкой физической активности, когда организм не испытывает недостатка в кислороде, глюкоза, в процессе гликолиза, окисляется только до пировиноградной кислоты (ПВК), которая затем вся переносится в митохондрии и подвергается аэробному окислению.

Однако в тех случаях, когда сокращающиеся мышцы испытывают недостаток в снабжении кислородом, ситуация меняется. Такие условия возникают, во-первых, при работах очень большой мощности, и, во-вторых, в самом начале любой работы, когда снабжение мышц кислородом отстает от потребности в нем, а также при статическом сокращении мышц даже небольшой силы (превышающей 20% от максимальной), когда из-за внутримышечного давления резко ограничивается кровоснабжение, а следовательно, и обеспечение мышц кислородом. В этих – анаэробных – условиях образующаяся пировиноградная кислота не успевает вся окислиться, и начинает накапливаться в клетке. Такая ситуация приводит к резкому снижению скорости гликолиза, так как избыток ПВК угнетает (ингибирует) активность гликолитических ферментов. Что бы этого избежать ферментные системы клетки восстанавливают ПВК до молочной кислоты – лактата. Процедура восстановления пировиноградной кислоты позволяет некоторое время поддерживать очень высокую скорость гликолиза и, следовательно, обеспечивать клетку необходимой энергией.

(Гликоген) → глюкоза => 2 АТФ + пировиноградная кислота (ПВК) → молочная кислота (лактат)

Лактатная система мышц характеризуется большой мощностью т. е. высокой скоростью энергообразования, которая активизируется практически с начала мышечной работы, а достигает своего максимума после 30 – 40 с. интенсивной нагрузки. При более кратковременной работе энергетическая роль лактатной системы относительно невелика.

Мощность лактатной системы в 1,5 раза выше, чем кислородной, но примерно в 3 раза ниже мощности фосфагенной системы. Она играет решающую роль в энергетическом обеспечении работ очень большой мощности, которые могут продолжаться от 20 с до 1 – 2 мин, и связаны с сильными мышечными сокращениями, требующими большой скорости расщепления и соответственно ресинтеза АТФ. К таким видам мышечной работы относятся, например, бег на дистанциях от 200 до 800 м, плавание на дистанциях от 50 до 200 м и т. д.

По мере увеличения продолжительности работы энергетическая роль лактатной системы снижается. Это связано с тем, что образующаяся в процессе анаэробного гликогенолиза (гликолиза) молочная кислота слишком медленно диффундирует в кровь. Поэтому по мере образования она скапливается внутри сокращающихся мышечных клеток, что ведет к сдвигу их активной реакции в кислую сторону. По мере накопления молочной кислоты происходит угнетение вплоть до полного торможения активности ключевых гликолитических ферментов мышечных клеток, в частности фосфорилазы и фосфофруктокиназы. В результате снижается и скорость гликолиза и количество энергии (АТФ), образующейся в единицу времени за счет лактатной системы.

Таким образом, скорость образования в сокращающихся мышцах молочной кислоты регулируется по механизму отрицательной обратной связи – конечным продуктом реакции: чем выше скорость накопления молочной кислоты, тем сильнее торможение, замедляющее анаэробный гликогенолиз (гликолиз). Значит, емкость лактатной системы в основном лимитируется не содержанием ее энергетических субстратов – углеводов (мышечного гликогена и глюкозы крови), а концентрацией конечного продукта деятельности этой системы – молочной кислоты. Поэтому при выполнении мышечной работы, энергетическое обеспечение которой осуществляется преимущественно лактатной системой, никогда не происходит резкого истощения гликогена в работающих мышцах, а тем более в печени.

Следует, однако, отметить, что повышение уровня лактата, указывает, прежде всего, на неспособность аэробных систем обеспечивать энергией физические нагрузки высокой интенсивности, поэтому при использовании таких нагрузок увеличение концентрации молочной кислоты в организме может иметь очень негативные последствия.

Высокие концентрации лактата в крови являются отражением развития ацидоза (закисления) как внутри самих мышечных клеток (внутриклеточный ацидоз), так и в межклеточных пространствах, их окружающих (внеклеточный ацидоз). Закисление мышечных клеток приводит к серьезным метаболическим нарушениям. Функционирование многих ферментных систем, в том числе аэробного энергообеспечения, резко нарушается при развитии ацидоза, что, в частности, отрицательно отражается на аэробной емкости. Причем изменения эти могут длительно сохраняться. Так, например, может понадобиться несколько дней для полного восстановления аэробной емкости после преодоления физической нагрузки, сопровождавшейся значительным накоплением лактата. Частое неконтролируемое повторение такой нагрузки при отсутствии полного восстановления аэробных систем приводит к развитию перетренированности. Длительное сохранение внутри- и внеклеточного ацидоза сопровождается повреждением клеточных стенок скелетной мускулатуры. Это сопровождается возрастанием концентрации в крови внутриклеточных веществ, содержание которых в крови при отсутствие повреждения мышечных клеток минимально. К таким веществам относятся креатин-фосфокиназа (КФК) и мочевина. Увеличение концентрации этих веществ -явный признак повреждения мышечных клеток. Если для снижения концентрации этих веществ в крови требуется 24-96 часов, то для полного восстановления нормальной структуры мышечных клеток необходим значительно более длительный период. В этот период возможно проведение тренировочной нагрузки только восстановительного характера.

Повышение уровня лактата сопровождается одновременным нарушением координации движений, что отчетливо проявляется в высокотехничных видах спорта. При уровне лактата в 6-8 ммоль/л проведение тренировок по отработке технических приемов считается нецелесообразным, т.к. при нарушенной координации движений сложно добиться технически грамотного исполнения требуемых упражнений,

При ацидозе, связанном с накоплением лактата, резко возрастает риск травмирования спортсменов. Нарушение целостности клеточных оболочек скелетных мышц приводит к их микронадрывам. Резкие и нескоординированные движения могут привести и к более серьезным травматическим повреждениям (надрывы или разрывы мышц, сухожилий, повреждения суставов).

В «закисленных» мышцах замедляется ресинтез (повторное образование) креатинфосфата. Это следует учитывать при тренировках спринтеров, особенно при подведении к соревнованиям. В это время следует избегать интенсивных физических нагрузок, сопровождающихся накоплением лактата и истощением запасов креатинфосфата.

Разработаны специальные методики тренировки лактатной системы, направленные на повышение устойчивости организма к усиленному образованию и накоплению молочной кислоты. Основная задача таких тренировок сводится к адаптации организма спортсмена преодолевать соревновательную нагрузку в условиях повышенного образования и накопления молочной кислоты.

Кислородная, или окислительная, энергетическая система. Прежде всего, следует иметь в виду, что система эта работает всегда, в отличие от двух предыдущих. Доказательством тому служит тот факт, что мы не прекращаем дышать ни при наличии предельных нагрузок, ни при полном их отсутствии, и вдыхаемый организмом кислород идет исключительно на обеспечение энергетического обмена. А вот включение анаэробных систем и их вклад в энергообеспечение зависит от функциональных возможностей, как самой кислородной энергетической системы, так и систем дыхания и кровообращения, обеспечивающих доставку кислорода к мышечным клеткам.

Напомним, именно анаэробное окисление глюкозы, до пировиноградной кислоты идущее в цитоплазме мышечной клетки, является наиболее быстрым способом получения энергии. Кстати, именно этот способ появился у первых живых организмов на Земле которые, как известно, жили в условиях очень сильного недостатка кислорода. И в этих условиях клетки не имея возможности полностью окислить пировиноградную кислоту, восстанавливали её до молочной кислоты или этилового спирта. У некоторых организмов эти процессы, под названием молочнокислого и спиртового брожения, сохранились и по сей день, как единственный способ получения энергии. Но у большинства организмов, появилась возможность, используя кислород, количество которого в атмосфере благодаря фотосинтезу постепенно выросло, окислять пировиноградную кислоту полностью, до углекислого газа и воды, что и происходит в митохондриях:

(Гликоген) → глюкоза => 2 АТФ + пировиноградная кислота (ПВК)

↓ (в митохондрию)

СО2 + Н2О + 38 АТФ

И если физическая нагрузка адекватна энергетическим возможностям аэробной системы мышечной клетки, и нет задержки в доставке кислорода в клетку, молочная кислота в норме не образуется.

Полностью аэробная система включается в процесс энергообразования на 2-3-й минуте от начала физической нагрузки и для энергетического обеспечения мышечной работы может использовать в качестве субстратов окисления не только углеводы, но и другие питательные вещества – липиды (жирные кислоты) и белки (аминокислоты).

Мощность кислородной системы (количество производимого АТФ в единицу времени) относительно других систем невелика. Это объясняется, во-первых, низкими предельными возможностями систем, доставляющих в клетку кислород, особенно системы крови, которую практически невозможно тренировать (от чего не редки «гемоглобиновые» скандалы на крупных соревнованиях). И, во вторых, очень сложным и многоступенчатым процессом окисления глюкозы и особенно жирных кислот в митохондриях. Возможности этого процесса ограничены скоростью протекающих в нем химических реакций.

Поэтому, при максимальных нагрузках, когда большое количество энергии требуется сразу, аэробная система может не справляться и происходит активизация анаэробного энергетического процесса, при котором пировиноградная кислота не успевающая переноситься в митохондрии, восстанавливается до лактата (точка, характеризующая этот переход, называется анаэробным или лактатным порогом).

По достижении анаэробного порога интенсивный энергетический обмен не может длиться более нескольких минут (из-за закисления) и обычно обеспечивает "эффект рывка" в выполнении упражнений. Часто достижение анаэробного порога ошибочно воспринимают как "приход второго дыхания", поскольку при этом у человека появляется ощущение, что он может выполнять какое-либо физическое упражнение в течение более продолжительного периода времени, чем раньше.

Худеющие, имейте в виду, именно достижение анаэробного порога позволяет сжигать лишние калории во время тренировки и еще какое-то время после нее.

Существование анаэробного порога объясняет, почему отлично развитый физически человек начинает уставать, если выполняет непривычную работу или необычные виды гимнастики. Именно поэтому специалисты рекомендуют для гармоничного развития всего организма совмещать различные виды тренировки или регулярно менять гимнастические комплексы.

Поэтому анаэробный порог - важный физиологический показатель, отражающий уровень тренированности организма и взаимоотношение между аэробными и анаэробными путями энергообеспечения физической нагрузки. Чем выше анаэробный порог, тем более тренирован спортсмен, и его организм имеет более развитую аэробную систему энергообеспечения, мощность которой может составлять 80 до 90% от максимального потребления кислорода.

С биохимических позиций анаэробный порог соответствует повышению уровня лактата в крови до 4 ммоль/л. Эта концентрация лактата рассматривается как рубеж между аэробными и анаэробными путями энергообеспечения физической нагрузки.

Чем выше уровень анаэробного порога, тем лучше тренированность организма и тем более лучший спортивный результат спортсмен готов показать. Повышение анаэробного порога зависит от улучшения физического состояния тех или иных волокон мышц. При занятиях ходьбой, бегом трусцой или выполнении других легких упражнений, нервная система включает в работу в основном медленносокращающиеся (красные) волокна, которые получают энергию в результате аэробного обмена. Тренировки такого вида не поднимут анаэробный порог.

Более крупные, но и легче устающие быстросокращающиеся (белые) волокна включаются в работу при определенном напряжении усилий, которое обычно трактуется рекламой как «изнурительные тренировки». Однако без реальных усилий улучшить физическую форму невозможно. Быстросокращающиеся мышцы - рекордсмены по потреблению калорий. Как легко можно догадаться, именно они формируют тело и помогают худеть.

А вот емкость аэробной системы (максимальное количество АТФ, которое она может ресинтезировать) огромна, и во много тысяч (!) раз превышает емкость лактатной и фосфагенной систем, ведь доступных запасов и кислорода и питательных веществ практически неограниченное количество, необходимо только вовремя доставлять их в клетку. Поэтому кислородная энергетическая система обеспечивает возможность выполнения работы большой продолжительности – от нескольких минут до многих часов и даже дней.

Во время субмаксимальной нагрузки первыми окисляются углеводы, текущие запасы которых ограничены. Вслед за углеводами в процесс энергообеспечения физической нагрузки включаются жиры, которые постепенно принимают на себя ведущую роль. Соотношение между окисляемыми углеводами и жирами определяется относительной мощностью аэробной работы: чем больше мощность, тем относительно выше энергетический вклад окисляемых углеводов.

У хорошо тренированных спортсменов количество запасов углеводов составляет 700-800г. Этого количества достаточно для совершения непрерывной физической нагрузки в течение 60-90 минут. После чего в процесс энергообеспечения включаются жиры, содержание которых в организме человека колеблется от 10 до 15 кг. Теоретически этого количества достаточно для покрытия энергетических потерь за время быстрой ходьбы в течение 2500 часов или марафонского бега продолжительностью 67 часов.

У нетренированных людей на долю жиров приходится менее 50% всех энерготрат, но в процессе тренировок происходит структурная перестройка энергообеспечения и доля жиров в общем балансе возрастает, достигая у сильно тренированных спортсменов от 80 до 100%.

Определенную роль в энергообеспечении играют и белки, на которые приходится до 5-15% образуемой энергии. При длительной и, особенно, интенсивной нагрузке эта величина может возрастать, что сопровождается разрушением белковых структур преимущественно скелетной мускулатуры. В связи с чем, необходимо ежедневное восполнение потери белков при регулярных занятиях спортом. При длительных и изнурительных тренировках и соревнованиях спортсмен должен получить от 1.5 до 2.0 граммов белка на килограмм веса в день.

Уникальность аэробной системы энергообеспечения заключается в том, что ее можно начать "тренировать" в любом возрасте, что делает возможным использовать продолжительную нагрузку (бег, спортивная ходьба, лыжные гонки, велоспорт, гребля и т.д.) для повышения физической тренированности организма в любом возрасте. Для этого нет необходимости использовать жесткие по объему и интенсивности тренировочные нагрузки. Тренировочная нагрузка, осуществляемая в аэробном режиме энергообеспечения, характеризуется, прежде всего, умеренной интенсивностью. Подобная нагрузка широко используется для начального (втягивающего) этапа спортивной подготовки, а также во время занятий различными видами физической культуры и при реализации программ похудания. Умеренная аэробная нагрузка адаптирует сердечно-сосудистую, дыхательную системы организма к регулярно совершаемой физической нагрузке. Наоборот, спортивные дисциплины, где основное значение имеют креатинфосфатная и лактатная анаэробные системы энергообеспечения (например, бег на спринтерские и средние дистанции) требуют проведения специальных тренировочных занятий с применением высокоинтенсивной физической нагрузки, преодоление которой без вреда для организма возможно только при исходно высоком уровне тренированности сердечно-сосудистой системы. Подобная высокоинтенсивная нагрузка не может быть рекомендована для начинающих спортсменов, а также не может быть использована в старших возрастных группах.

Последствия развития утомления: перенапряжение, перетренировка, переутомление.

Начальные признаки утомления вызывают развитие состояния торможения в коре головного мозга, что необходимо для предотвращения истощения энергетических запасов нервных клеток. Это является своеобразным сигналом к прекращению работы для физиологического восстановления. Однако этот сигнал человек может блокировать волевым усилием, мобилизующим физиологические резервы организма, и продолжить работу в течение более или менее длительного времени. В этом случае само утомление не ликвидируется, а лишь отдаляется по мере исчерпания волевого напряжения. Таким образом, когда продолжительность отдыха после умственного утомления недостаточна для полного восстановления работоспособности человека и функционального состояния его организма развивается состояние переутомления

Основной причиной переутомления является нарушение режима работы и отдыха, т.е. при напряженной умственной деятельности имеет место недостаточный или неполноценный отдых. Профессор Платонов К.К. выделяет четыре степени переутомления:.

Характеристика степеней переутомления (по К.К. Платонову)

Симптом |

Степень переутомления |

|||

начинающееся |

легкое |

выраженное |

тяжелое |

|

Снижение дееспособности |

малое |

заметное |

выраженное |

без видимой нагрузки |

Появление ранее отсут-ствовавшей усталости при умственной нагрузке |

при усиленной нагрузке |

при обычной нагрузке |

при облегченной нагрузке |

без видимой нагрузке |

Компенсация понижения дееспособности волевым усилием |

не требуется |

полностью |

не полностью |

не значительно |

Эмоциональные сдвиги |

временное сни-жение интереса к работе |

временами неус-тойчивость наст-роения |

раздражительность |

угнетение,резкая раздражительность |

Расстройство сна |

трудно засыпать или просыпаться |

заметно труднее засыпать или про-сыпаться |

сонливость днем |

бессонница |

Снижение умственной работоспособности |

нет |

трудно сосредоточиться |

временами забывчивость |

заметное ослабле-ние внимания и памяти |

Профилактические мероприятия |

упорядочение от-дыха, физкуль-тура, культурные развлечения |

очередной отпуск или отдых |

необходимо уско-рение очередного отпуска и органи-зованного отдыха |

лечение |

Состояние переутомления развивается постепенно на фоне неполной компенсации затрат организма на умственную работу. Начинает сокращаться по времени период оптимальной работоспособности и продолжение работы требует от человека наращивания волевого напряжения. Снижается качество работы, увеличивается число систематических ошибок, которые раньше не имели места, затрудняется решение даже относительно легких умственных задач, замедляется выполнение двигательных навыков. Появляется чувство усталости, отмечаемое уже перед началом работы, отсутствие интереса к выполняемой деятельности и окружающей обстановке, апатия, повышенная раздражительность и неадекватная реакция на шутки и реплики товарищей, снижение аппетита, головокружение и головная боль.

Длительное время ученые считали утомление отрицательным явлением, неким промежуточным состоянием между здоровьем и болезнью. В настоящее время неоспоримо доказано, что утомление является естественным побудителем процессов восстановления работоспособности. С позиций физиологии, утомление — это диспропорция между расходованием и восстановлением энергетических веществ. Усталость ощущается, когда организм израсходовал большую долю энергоресурсов, а их активное пополнение еще не началось. Как только включаются энергетические резервы, возбуждается кора головного мозга и работать становится легче. Это стадия компенсированного утомления. Если нагрузка продолжается, то чувство усталости нарастает и работа выполняется за счет силы воли. Это стадия некомпенсированного утомления. Дальнейшее продолжение нагрузки приводит к переутомлению, при этом симптомы усталости принимают стойкий характер. Происходит парабиотическое торможение в коре больших полушарий, которое защищает головной мозг от избыточного количества сигналов от рабочих органов и предохраняет его от повреждения. Тогда уже не срабатывает и воля — человек вынужден прекратить работу.

Тяжелая степень переутомления требует прекращения работы на длительный срок и специального лечения. Если эти меры не будут приняты, может развиться заболевание. Парадоксально, что отсутствие физической деятельности, называемое гиподинамией, тоже порождает своеобразное утомление уже от детренированности мышц. Нервная система, лишенная поддержки мышц, не может наладить правильную регуляцию функций, пополнение энергетических запасов. При этом даже небольшая нагрузка может привести к переутомлению, болезненному состоянию. Следовательно, утомление — это нормальное состояние организма, а переутомление — пограничное состояние между здоровьем и болезнью.

Перетренировка. Перетренировка – это прогрессирующее развитие переутомления. Она сопровождается комплексом функциональных нарушений, затрагивающих преимущественно центральный аппарат регуляции двигательных и вегетативных функций. Ранними признаками перетренировки являются расстройство сна, боязнь физических напряжений, страх перед выполнением сложных упражнений. Спортсмен становится раздражительным, легко вступает в конфликты с товарищами и тренером или, наоборот, отличается вялостью, безразличным отношением к окружающему него пропадает желание тренироваться. Если же тренировки продолжаются, то субъективные жалобы дополняются объективными расстройствами физиологических функций. Вначале ухудшаются нейро-гуморальные регуляторные влияния на внутренние органы и двигательный аппарат, затем происходят диффузные и очаговые изменения в сердечной мышце. Сократительная способность ее ухудшается, при физических нагрузках появляются боли в области сердца.

Наблюдаются неблагоприятные изменения и в обмене веществ. На ранних стадиях перетренировки снижается интенсивность окислительного фосфорилирования. На поздних стадиях ухудшаются и гликолитические механизмы энергопродукции, а также ресинтез АТФ.

При перетренировке нарушается витаминный баланс в организме. Это выражается прежде всего в уменьшении содержания витамина С в крови, печени, скелетных мышцах. Вследствие ухудшения пластических процессов, а также повышенного расхода энергии при мышечной работе падает масса тела. Снижение показателей физических качеств при перетренировке относится более всего к общей и скоростной выносливости. Быстрота и мышечная сила изменяются в меньшей степени.

В состоянии перетренировки спортсмены чаще болеют простудными заболеваниями. Это связано с ухудшением естественной иммунологической защиты организма. Она зависит от бактерицидной функции жидких сред организма, эпителия дыхательных путей, кожных покровов тела, т. е. от их способности уничтожать болезнетворные бактерии, вирусы, нейтрализовать продукты их жизнедеятельности.

Мерами предупреждения перетренировки служат правильная организация тренировочного режима, учет индивидуальных особенностей адаптации к физической нагрузке, строгое следование принципам спортивной тренировки, в которых обобщен многолетний опыт рационального построения тренировочного процесса. Для восстановления спортивной работоспособности на ранних стадиях перетренировки необходим активный отдых в течение 1 – 2 недель. Объем тренировочной нагрузки в это время следует уменьшить, интервалы отдыха между интенсивными упражнениями увеличить, соревновательные нагрузки исключить. Поздние стадии перетренировки требуют полного 2 – 3-недельного отдыха с последующим переходом к активному отдыху продолжительностью 3 – 4 недели. В период лечения и активного отдыха необходимо применять комплекс восстанавливающих средств (медикаментозные препараты, биологически активные вещества, физиотерапевтические процедуры).

Перенапряжение. Чрезмерная и форсированная физическая нагрузка без достаточного для восстановления периода отдыха приводит к перенапряжению – преждевременному износу важнейших жизнеобеспечивающих систем организма и к развитию патологических состояний. Перенапряжение возникает как результат несоответствия между запросами к организму, возникающими при мышечной работе, и его функциональными возможностями для их удовлетворения.

Выполнение чрезмерной мышечной работы в условиях волевого преодоления субъективных ощущений утомления является фактором, ускоряющим развитие перенапряжения.

В основе физического перенапряжения лежат нарушение нейро-гуморальной регуляции физиологических функций и обмена веществ, стойкие изменения химизма внутренней среды, гормональные дисфункции – увеличение содержания адреналина и его аналогов в крови. Особую роль играет скрытая недостаточность адренокортикотропной функции передней доли гипофиза, а также истощение ее резервов, вызванное чрезмерной мышечной работой. В результате резких изменений обмена веществ, а также нарушения баланса ионов К+ и Nа+ могут наблюдаться диффузные и очаговые поражения сердечной мышцы.

Феноменология острого перенапряжения достаточно выразительна: резкая слабость, головокружение, тошнота, одышка, сердцебиение, падение АД, а в более тяжелых случаях – картина острой сердечной недостаточности, боли в правом подреберье, увеличение размеров печени, обморочное состояние.

Чрезмерная физическая нагрузка чревата опасностью недостаточности энергетического обеспечения сердечной мышцы, нарушением метаболизма и угрозой инфаркта миокарда. По мнению Ф. 3. Меерсона с соавторами, ведущее место в перенапряжении миокарда принадлежит биохимическим нарушениям в системах восстановления энергетических веществ и синтеза структурных белков сердечной мышцы. Среди метаболических расстройств особое место занимает расстройство обмена веществ в миокарде, ибо при этом нарушается кровоснабжение всего организма. Миокард может быть поражен как первично, так и опосредствованно, через нарушение обменных процессов целостного организма.

Для нормальной функции миокарда необходимо равновесие между нейрогормонами симпатической и парасимпатической нервной системы. Нарушение соотношения в содержании адреналина и норадреналина, с одной стороны, и ацетилхолина – с другой, способствует развитию перенапряжения. Высокий уровень продукции адрено-симпатических медиаторов при перенапряжении приводит к гипоксии миокарда и рассеянному некрозу сердечной мышцы. В результате перенесенного перенапряжения могут сохраниться стойкое повышение АД, боли в области сердца и печени, длительное понижение спортивной работоспособности, плохая приспособляемость к мышечной нагрузке.

Следствием перенапряжения может быть развитие патологических форм гипертрофии сердца. Они характеризуются выраженными дистрофическими изменениями и отличаются этим от физиологической гипертрофии, являющейся следствием систематической мышечной работы.

Морфологические и специальные физиологические исследования показывают, что кровоснабжение сердечной мышцы при гипертрофии средней и умеренной степени возрастает в соответствии с увеличивающейся массой сердца. Однако границы перехода физиологической гипертрофии в патологическую являются условными. Дело в том, что гиперфункция сердечной мышцы, вызванная физической нагрузкой, носит преимущественно изотонический характер. Систолическое напряжение миокарда и давление в желудочках при мышечной работе возрастают незначительно. Энергетические расходы при этом намного ниже, чем при изометрическом режиме сердечной деятельности.

Переход от изотонического режима сокращения к изометрическому может быть результатом повышения сопротивления в магистральных и периферических сосудах, связанного с регуляторными расстройствами сосудистого тонуса при перенапряжении. Подобное изменение гемодинамики способствует развитию предпатологических форм гипертрофии сердечной мышцы.

Средства предупреждения и лечения перенапряжения зависят от его выраженности. Прежде всего необходимо сократить объем и интенсивность тренировочной нагрузки. В более тяжелых случаях следует перейти на режим активного отдыха. Нормализация сердечной функции достигается медикаментозными средствами, В комплексе восстановительных процедур особое внимание уделяется сбалансированному питанию с интенсивной витаминизацией.

Соотношение утомления и восстановления при физических нагрузках

Восстановление – это процесс, начинающийся тогда, когда работа прерывается, снижается по напряженности или изменяется по характеру; оно соответствует снижению утомления и повышению работоспособности. Когда эти показатели возвращаются к исходным уровням, заканчивается и процесс восстановления. Процессы утомления и восстановления должны рассматриваться, прежде всего, как взаимосвязанные стороны повышения физической работоспособности, так как, воздействие физической нагрузки, приводящее к развитию утомления, характеризует ее срочный тренировочный эффект.

Восстановление происходит уже в процессе выполнения работы (текущее восстановление), но основные энергетические затраты восстанавливаются после окончания работы (отставленное восстановление).

Текущее восстановление обеспечивает нормальное функциональное состояние мышцы непосредственно в процессе её сокращения и в зависимости от напряженности и срочности мышечной работы использует для этого аэробные, анаэробные или смешанные механизмы энергообеспечения (восстановления энергозатрат).

Прекращение мышечной работы, а значит и расходов энергетических источников сопровождается переключением потока энергии на восстановительные процессы. Повышенное потребление кислорода и высокая активность окислительных ферментов, которые сохраняются ещё некоторое время после прекращения нагрузок, способствуют интенсивным анаболическим процессам. Восполнение суммарных энергетических затрат и синтез белковых структур, происходящее в это время, называют отставленным восстановлением.

Отставленный эффект проявляется в активации восстановительных процессов в ближайшем и отдаленных периодах после, например, тренировки. Во время отдыха усиливаются анаболические процессы, за счет которых происходят восстановительные и пластические процессы в клеточных структурах тканей и органов.

Эффект восстановления зависит от интенсивности энергетических затрат. Интенсивные энергетические траты во время тренировки приводят к усилению восстановления с явлениями суперкомпенсации, что создает предпосылки для дальнейшего роста функциональных возможностей организма. В основе сверхвосстановления лежат пластические процессы, происходящие в утомленных мышечной работой органах и тканях. Эти процессы стимулируются усиленной деятельностью ферментных систем и повышенной гормональной активностью. Важную роль в сверхвосстановлении играют адаптивно-трофические влияния симпатической нервной системы.

Определение сроков наступления сверхвосстановления затруднено в связи с различными его темпами в разных физиологических системах организма. Наиболее быстро восстанавливаются запасы креатинфосфата, несколько медленнее – гликогена и белков. Продолжительность восстановительного периода и наступление фазы суперкомпенсации зависят от характера предшествовавшей нагрузки (анаэробного, аэробного, смешанного).

Следует помнить, если истощение функциональных возможностей организма и мышцы в процессе тренировки превышает оптимальный уровень, сверхвосстановления не происходит. Физическая нагрузка вызывает, в этом случае, дальнейшее угнетение процессов клеточного биосинтеза, что ведёт к расстройству функции и даже гибели клетки. Недовосстановление вызывает характерное для хронического утомления перенапряжение отдельных органов и систем. Чаще всего это выражается в снижении адаптационных резервов системы гипоталамус – гипофиз – надпочечники.

Основным условием полноценного восстановления является рациональный режим тренировки. Учет типологических свойств, уровня тренированности, режима учебы или труда спортсмена при построении тренировочного процесса – непременное условие спортивного роста.

В самом простом случае, при выполнении работы, лежащей выше пределов утомления данного человека, необходимо просто время от времени прекращать работу для восстановления. Так как восстановление наиболее быстро происходит в начале такого перерыва, работу следует организовать согласно тому принципу, что много коротких перерывов лучше, чем несколько длинных. Восстановление при очень тяжелой физической нагрузке может происходить не только во время перерывов, но в известной мере и во время периодов более легкой работы (лежащей ниже предела утомления).

Однако, наиболее эффективным средством борьбы с утомлением двигательного аппарата является не столько простой покой, сколько так называемый активный отдых. Феномен активного отдыха, т. е. благотворного влияния перемены сферы деятельности в период отдыха от основной работы, был физиологически обоснован И. М. Сеченовым и получил название феномена, или принципа, Сеченова.

Сеченов считал, что повышение эффективности работы при смене работающих двигательных аппаратов (например, при переменной работе рук) является следствием активирующего влияния неутомленной мышцы на центральную нервную систему. Согласно хорошо известному явлению взаимосочетанной (реципрокной) иннервации мышц-антагонистов, возбуждение одних центров -например, центров сгибания одной стороны -тормозит соответствующие центры другой стороны . Вместе с тем известно, что во время торможения в нервных клетках усиливаются процессы восстановления, подготавливающие их к новой деятельности. Таким образом, во время отдыха утомленной, к примеру, правой руки включение в работу левой руки вызывает не только возбуждение в соответствующем центре, но и наводит торможение в реципрокно-сочетанных центрах другой руки, в которых уже развилось торможение в результате утомительной работы. Это приводит к еще большему углублению в них процесса торможения, следствием чего является усиление восстановительных процессов и поднятие их работоспособности.

Активный отдых оказывает положительное влияние на работоспособность при соблюдении определенных условий (по-видимому, этим и объясняются противоречивые данные о его эффективности в спортивной практике). Наиболее демонстративна положительная роль активного отдыха при интенсивных мышечных нагрузках, сопровождающихся утомлением, при воздействии на мышцы-антагонисты, при смене видов деятельности. Эффективность активного отдыха после утомительной работы ярче проявляется у тренированных спортсменов.

Очень положительный эффект активный отдых оказывает при снятии нервно-психического утомления.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

1. Влияние условий раздражения на развитие утомления в нервно-мышечном препарате лягушки.

При длительной работе мышцы ее деятельность с течением времени постепенно ослабевает. Это постепенное ослабление или полное прекращение функциональной работоспособности, развивающееся в результате самой деятельности, называется утомлением. При утомлении имеет место очень сложный комплекс изменений в возбудимой системе мышцы, миофибриллах и в ходе энергетических процессов, обусловливающих сокращение миофибрилл.

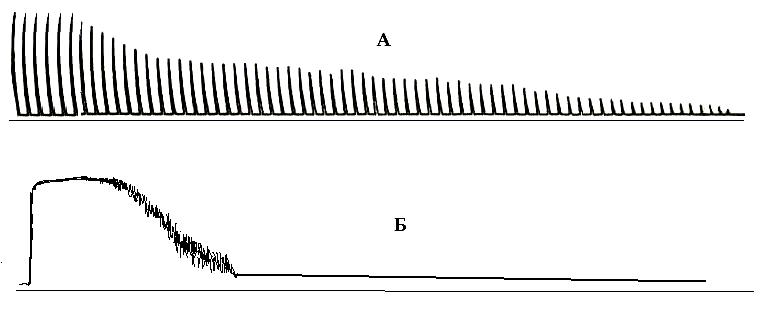

Если утомлять мышцу, подвергая ее длительному ряду одиночных раздражений, то с течением времени амплитуда одиночных сокращений падает, длительность каждого сокращения нарастает, степень расслабления уменьшается, накапливается остаточное сокращение — контрактура.

Тетаническое сокращение мышцы при продолжительной деятельности изменяется следующим образом: амплитуда сокращения постепенно уменьшается до полного прекращения его; в момент утомления сплошной тетанус, особенно при условии слабых тетанизирующих раздражителей, становится зубчатым. При утомлении после прекращения тетанизирующего раздражения всегда следует кон-трактурное последствие.

О с н а щ е н и е кимограф, вертикальный миограф, универсальный штатив, электронный стимулятор, набор препаровальных инструментов, раствор Рингера для холоднокровных животных. Работу проводят на лягушке.

С о д е р ж а н и е р а б о т ы. Приготовьте два нервно-мышечных препарата и укрепите каждый в отдельном миографе.

Для первого нервно-мышечного препарата подберите заведомо надпороговую величину тока, вызывающую сокращение мышцы, установите электроды в положение для непрямого раздражения мышцы, и при медленном вращении барабана кимографа включите ритмичное раздражение частотой 1 Гц. Записывайте сокращения мышцы вплоть до полного их исчезновения, отметьте время развития полного утомления.

Наблюдая за развитием утомления, отметить увеличение времени сокращения, появление несоответствия ритма раздражения и ритма сокращения, уменьшение амплитуды сокращения и появление контрактуры.

Для второго нервно-мышечного препарата подберите силу раздражения, дающую максимальное тетаническое сокращение. Запишите нулевую линию, характеризующую длину неутомленной мышцы. Пустить в ход кимограф, приступите к длительной тетанизации препарата до развития полного утомления.

Отметьте постепенное снижение тетануса и появление зубчатости. Прекратите раздражение, обратите при этом внимание на то, что длина расслабленной мышцы станет значительно меньше исходной вследствие развития контрактуры.

Оформление протокола.

Вклейте кимограмму в тетрадь.

С

равните

полученные кривые, и сделайте вывод о

влиянии ритма раздражения на скорость

развития утомления.

равните

полученные кривые, и сделайте вывод о

влиянии ритма раздражения на скорость

развития утомления.Объясните причину разной скорости развития утомления в зависимости от условий раздражения.

Объясните причину развития контрактуры при тетаническом сокращении мышцы.

Рис 1. Развитие утомления в нервно-мышечном препарате лягушки

в условиях одиночного (А) и тетанического (Б) сокращения мышцы.