- •1. Определение абсолютной силы и работы выполняемой мышцей лягушки при разных нагрузках.

- •2. Измерение функциональных показателей мышечной деятельности человека.

- •1. Определение силы мышц кисти.

- •Определение статической силовой выносливости.

- •3. Определение статической работы.

- •4. Оценка уровня физической работоспособности.

- •5. Оценка утомляемости мышц по снижению работоспособности

З

анятие

2. Функциональная характеристика мышечной

деятельности.

анятие

2. Функциональная характеристика мышечной

деятельности.

Вопросы для самоподготовки.

Функциональная организация скелетной мышцы. Двигательные единицы и их иннервация.

Регуляция напряжения мышцы

Работа мышц и ее механическая эффективность.

Сила мышц. Факторы, определяющие силу мышц.

Быстрые и медленные мышечные волокна. Скорость сокращения

Мышечная выносливость.

Базовая информация.

Многообразные мышечные сокращения, обеспечивающие адекватные состоянию организма и внешним условиям передвижения, характеризуется целым рядом функциональных показателей отражающих эффективность этих сокращений.

Прежде всего, сокращаясь, мышцы совершают работу – основной показатель, который характеризует физическую эффективность сокращения. Результативность работы с одной стороны зависит от внешних факторов и условий, в которых происходит сокращение, например, веса поднимаемого груза или положения мышцы из которого происходит сокращение. С другой стороны она определяется функциональными возможностями самой мышцы, которые характеризуются такими показателями как сила, выносливость, скорость сокращения. (Мощность) И если организм, как правило, не в состоянии изменить внешние факторы или повлиять на них так, чтобы при этом результат работы осталась прежним, то функциональные показатели, благодаря возможности их тренировки, могут не только компенсировать внешние неудобства но и значительно улучшать результат вопреки им.

Эффективное проявление функциональных показателей в процессе двигательной активности определяется естественно состоянием самих мышечных структур, но в еще большей степени – регулирующим влиянием на них центральной нервной системы, так как скелетная мышца сокращается только в ответ на нервный импульс, приходящий из ЦНС. Результат такого влияние обеспечивается, а механизм объясняется, прежде всего, исходя из особенностей структурной и функциональной организации нервно мышечного аппарата – т.е. взаимосвязью нервных и мышечных клеток.

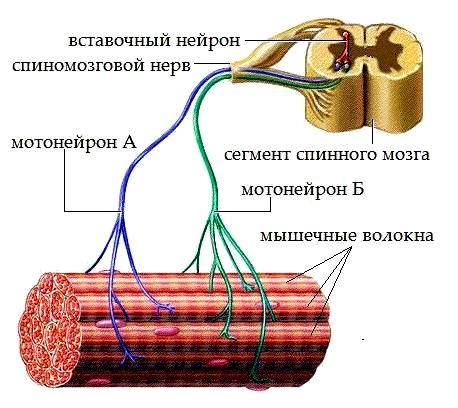

И ннервация

поперечно-полосатых мышечных волокон

позвоночных осуществляется из мотонейронов

спинного мозга или мозгового ствола,

при этом один мотонейрон коллатералями

своего аксона иннервирует несколько

мышечных волокон. Комплекс включающий

двигательный нейрон и иннервируемую

им группу мышечных волокон называется

двигательной (нейромоторной) единицей

(ДЕ) (Рис. 1),

она, напомним, является основным

структурно-функциональным элементом

нервно мышечного аппарата. Практически,

весь нервно мышечный аппарат можно

рассматривать как совокупность

двигательных единиц, каждая из которых

работает как единое целое – импульсы,

посылаемые мотонейроном, приводят в

действие все входящие в её состав

мышечные волокна одновременно.

ннервация

поперечно-полосатых мышечных волокон

позвоночных осуществляется из мотонейронов

спинного мозга или мозгового ствола,

при этом один мотонейрон коллатералями

своего аксона иннервирует несколько

мышечных волокон. Комплекс включающий

двигательный нейрон и иннервируемую

им группу мышечных волокон называется

двигательной (нейромоторной) единицей

(ДЕ) (Рис. 1),

она, напомним, является основным

структурно-функциональным элементом

нервно мышечного аппарата. Практически,

весь нервно мышечный аппарат можно

рассматривать как совокупность

двигательных единиц, каждая из которых

работает как единое целое – импульсы,

посылаемые мотонейроном, приводят в

действие все входящие в её состав

мышечные волокна одновременно.

По своему строению и функциональным особенностям двигательные единицы неодинаковы, даже в пределах одной мышцы, они могут значительно отличаться друг от друга. С морфологической точки зрения двигательные единицы отличаются размерами: объемом тела мотонейрона, толщиной его аксона и числом мышечных волокон, входящих в состав двигательной единицы.

Малая двигательная единица, включает относительно маленький мотонейрон с тонким аксоном, который имеет небольшое число концевых разветвлений веточек и соответственно иннервирует небольшое число мышечных волокон (иногда несколько). Малые двигательные

Рис.1. Нейромоторные (двигательные) единицы.

единицы входят в состав всех мышц выполняющих тонкую работу – мышц глазного яблока, мелких мышц лицевой мускулатуры, пальцев рук и ног, кистей, частично малые ДЕ входят в состав больших мышц туловища и конечностей.

Большая двигательная единица включает крупный мотонейрон с относительно толстым аксоном, который образует большое число концевых разветвлений в мышце и соответственно иннервирует большое число (до нескольких тысяч) мышечных волокон. Большие двигательные единицы входят преимущественно в состав больших мышц туловища и конечностей.

Отметим, что мышца составлена из разных по размеру двигательных единиц. Кроме того, самая большая ДЕ в мелкой мышце (например, глазной) значительно меньше, чем самая малая ДЕ в крупной мышце (например, мышце бедра), и наоборот, самая малая двигательная единица в крупных мышцах значительно больше, чем самая большая ДЕ в мелких мышцах. Поэтому понятие малых и больших ДЕ – относительное, оно обычно используется для сравнения размеров ДЕ в пределах одной мышцы.

Средняя величина двигательных единиц мышцы характеризуется средним числом мышечных волокон, иннервируемых одним мотонейроном. Обратная величина называется плотностью иннервации. Плотность иннервации велика в мышцах, приспособленных для «тонких» движений (мышцы пальцев, языка, наружные мышцы глаз). Наоборот, в мышцах осуществляющих «грубые» движения (например, мышцах туловища), плотность иннервации мала.

Различают одиночный и множественный типы иннервации мышечных волокон. Чаще встречается одиночный тип иннервации, когда на мышечном волокне располагается только один синапс только одного мотонейрона. Мышечные волокна, имеющие такую иннервацию, в ответ на нервные импульсы сразу генерируют потенциалы действия, распространяющиеся по волокну. Их часто называют фазными и быстрыми, так как они производят быстрые сокращения.

Множественный тип иннервации встречается реже. Наиболее широко представлен в скелетной мускулатуре амфибий, а также во внешних глазных мышцах млекопитающих, где имеются также и одиночно иннервированные волокна. На каждом мышечном волокне при множественной иннервации располагается много моторных синапсов от одного или нескольких мотонейронов. Такие мышечные волокна реагируют на нервные импульсы только локальными постсинаптическими потенциалами. Потенциалы действия в них не генерируются из-за отсутствия в их мембране потенциалозависимых Na+ -каналов, но возможно электротоническое распространение деполяризации из синаптических районов по всему волокну, необходимое для повсеместного запуска сократительного акта. Сократительный акт здесь более медленный, чем в волокнах с одиночной иннервацией, поэтому такие волокна часто называют тоническими и медленными.

Регуляция напряжения мышцы.

Управление движениями и сохранение определенного положения тела связано, прежде всего, с работой центральной нервной системы. Помимо выбора нужных мышц и моментов их включения центральная нервная система при управлении движениями и сохранении позы должна регулировать степень напряжения (укорочения этих мышц). Для решения последней задачи она использует три механизма: 1) регуляцию числа активных двигательных единиц (мотонейронов) данной мышцы, 2) выбор режима их работы, 3) определение характера временной связи активности двигательных единиц. Рассмотрим последовательно эти механизмы.

1. Число активных двигательных единиц. Чем больше активных двигательных единиц у данной мышцы, тем большее напряжение она развивает.

Число активных двигательных единиц определяется интенсивностью возбуждающих влияний, которым подвергаются мотонейроны данной мышцы со стороны нейронов более высоких моторных уровней (моторной коры, подкорковых моторных центров), промежуточных нейронов спинного мозга и рецепторов.

Поскольку любая мышца иннервируется мотонейронами, имеющими неодинаковые размеры, а чем меньше размер тела мотонейрона, тем ниже порог возбуждения, то реакция их на эти возбуждающие влияния будет различной. Поэтому при относительно слабых возбуждающих влияниях потенциалы действия возникают лишь у наименьших из мотонейронов данной мышцы. Большее напряжение мышцы требует большей интенсивности возбуждающих влияний на ее мотонейроны. При этом помимо малых двигательных единиц активными становятся все большие по размеру двигательные единицы. Таким образом, значительные напряжения мышцы обеспечиваются активностью многих ее двигательных единиц. Этот механизм включения двигательных единиц в соответствии с их размерами носит название “правило размера”.

Согласно этому правилу, самые малые двигательные единицы мышцы активны при любом ее напряжении, тогда как большие двигательные единицы, входящие в состав данной мышцы, активны лишь при больших ее напряжениях. Поэтому у одной и той же мышцы степень использования больших двигательных единиц по сравнению с малыми единицами ниже. Иначе говоря, в условиях обычной деятельности мышечные волокна больших двигательных единиц тренируются относительно мало.

2. Режим активности двигательных единиц. Как уже отмечалось, чем выше (в определенных границах) частота импульсации мотонейрона, тем большее напряжение развивает двигательная единица и тем, следовательно, значительнее ее вклад в общее напряжение мышцы. Поэтому регуляция частоты импульсации мотонейронов является важным механизмом, определяющим напряжение мышцы.

Частота импульсации мотонейронов зависит от интенсивности возбуждающих влияний, которым они подвергаются. Если интенсивность небольшая, то работают низкопороговые, малые мотонейроны и частота их импульсации относительно невелика. В этом случае малые двигательные единицы работают в режиме одиночных сокращений. Такая активность двигательных единиц обеспечивает лишь слабое, но зато мало утомительное сокращение мышцы. Его достаточно, например, для сохранения вертикальной позы тела.

В связи с этим понятно, почему позная активность мышц может поддерживаться без утомления много часов подряд.

Увеличение напряжения мышцы возникает благодаря усилению возбуждающих влияний на ее мотонейроны. Это усиление приводит не только к включению новых, более высокопороговых мотонейронов, но и к повышению частоты импульсации относительно низкопороговых мотонейронов. При этом интенсивность возбуждающих влияний, которым подвержены наиболее высокопороговые из активных мотонейронов, еще недостаточна, чтобы вызвать их высокочастотный разряд. Поэтому из активных двигательных единиц более низкопороговые работают с относительно большой для них частотой и, следовательно, в режиме тетанического сокращения, а наиболее высокопороговые - в режиме одиночных сокращений. При очень больших напряжениях мышцы большинство двигательных единиц работают в тетаническом режиме (из-за высокой частоты импульсации их мотонейронов), и потому большие напряжения мышцы могут поддерживаться недолго.

3. Связь во времени активности разных двигательных единиц. Напряжение мышцы в определенной мере зависит от того, как связаны во времени импульсы, посылаемые разными мотонейронами данной мышцы. Если импульсы достигают мышцы одновременно, то и двигательные единицы сокращаются одновременно (синхронно). В этом случае общее напряжение мышцы выше, но колебания напряжения при этом очень большие. Если мотонейроны посылают импульсы не одновременно, двигательные единицы работают с разной частотой и не одновременно (асинхронно), поэтому фазы сокращений их мышечных волокон не совпадают, общее напряжение мышцы при этом меньше, чем в первом случае, но и колебания напряжения, так же, значительно меньше.

Если двигательные единицы работают в режиме одиночных сокращений, но асинхронно, то общее напряжение всей мышцы колеблется незначительно. Чем больше число асинхронно сокращающихся двигательных единиц, тем меньше колебания в напряжении мышц. Соответственно более плавно совершается движение или точнее удерживается необходимая поза (меньше амплитуда физиологического тремора). В нормальных условиях большинство двигательных единиц одной мышцы работают асинхронно, независимо друг от друга, что и обеспечивает нормальную плавность ее сокращения.

При утомлении, вызванном большой и длительной мышечной работой, нарушается нормальная деятельность двигательных единиц, и они начинают возбуждаться одновременно (синхронно). В результате движение теряет плавность, нарушается его точность, возникает тремор утомления - большие размашистые дрожательные движения с частотой около 6 колебаний в 1 сек.

Если двигательные единицы работают в режиме полного (или почти полного ) тетануса, то характер временной связи их активности почти не влияет на величину максимального напряжения, развиваемого мышцей в целом. При полном тетанусе уровень напряжения каждой из работающих двигательных единиц поддерживается почти постоянным (гладкий тетанус). Поэтому при относительно длительных и сильных сокращениях мышцы характер связи во времени импульсной активности мотонейронов практически не отражается на максимальном напряжении мышцы.

Синхронизация импульсной активности мотонейронов играет важную роль, при кратковременных сокращениях или в начале любого сокращения мышц, влияя на скорость развития напряжения, т. е. на величину «градиента силы». Чем больше совпадений в сократительных циклах разных двигательных единиц в начале развития напряжения мышцы, тем быстрее оно нарастает.

Такая синхронизация происходит особенно часто в начале выполнения быстрых движений, совершаемых против большой внешней нагрузки. Это, в значительной степени, связано с тем, что в начале разряда частота импульсации мотонейронов выше, чем в дальнейшем. Благодаря высокой начальной частоте импульсации и активности большого числа мотонейронов вероятность совпадения сократительных циклов многих двигательных единиц (синхронизации) в начале движения очень велика. Таким образом, скорость нарастания напряжения мышцы (“градиент силы”, или “взрывная сила”) зависит как от числа активируемых двигательных единиц, так и от начальной частоты и степени синхронизации импульсации мотонейронов данной мышцы.

Работа мышц и ее эффективность.

Мышцы это машины, преобразующие химическую энергию в механическую работу или механическое напряжение. При укорочении мышцы во время сокращения против груза или сопротивления (изотоническое или динамическое; сокращение) производится работа. При развитии же напряжения без укорочения мышцы (изометрическое сокращение) внешняя работа не производится. Оценивая деятельность мышц, обычно учитывают только производимую ими внешнюю работу. В наиболее простом случае работа мышцы (W) по подъему груза на некоторую высоту может быть рассчитана как произведение веса груза (Р) на высоту подъема (h) и выражена в килограммометрах: W=Р h кгм.

Величина работы, производимой мышцей, зависит от внешней нагрузки на нее. При отсутствии груза (Р=0), несмотря на большую амплитуду сокращения (h), работа равна нулю.

По мере возрастания груза, внешняя механическая работа мышцы вначале увеличивается, а затем уменьшается, так как, с увеличением груза амплитуда сокращения (укорочения) уменьшается и при достаточно большой его величине укорочения мышцы совсем не происходит(h=0). Это максимальная изометрическая сила данной мышцы.

Наибольшую внешнюю работу мышца производит при средних для нее нагрузках. Это явление носит название закона или правила средних нагрузок.

Внешняя механическая работа зависит также от скорости сокращения мышцы. Наибольшая внешняя работа выполняется ею при средних скоростях укорочения. При высоких скоростях укорочения мышцы значительная часть ее энергии расходуется на преодоление внутреннего трения (вязкости). При этом чем выше скорость укорочения, тем больше внутреннее трение. При слишком медленном укорочении мышцы часть энергии идет не на укорочение, а на поддержание достигнутой степени укорочения мышцы.

Закон средних нагрузок и средних скоростей сокращения в значительной степени определяет механическую эффективность или производительность (R) мышц. При выполнении любой работы лишь часть потенциальной химической энергии превращается в механическую работу, большая же часть неизбежно переходит в тепло. Поэтому общий энергетический расход (Е) есть сумма расхода энергии на механическую работу (W) и расхода энергии на образование тепла (Н), т.е. Е=W+Н. Механическая эффективность, или производительность (R), мышечной работы (иначе - коэффициент полезного действия) представляет собой отношение (%) внешне выполненной механической работы, представленной в калориях как механическая энергия (W), к общей внешней энергопродукции (Е):

W

R = -------- 100%.

Е

Если исследование ведется на изолированной мышце, то механическая эффективность может быть рассчитана на основании данных измерения совершенной работы (W) и энергии, проявляющейся в форме тепла. Работа и тепло в этом случае единственные формы проявления энергии. Расчет механической эффективности производится по следующей формуле:

W

R= -----------.

Н+W

Если исследование ведется на мышце с нормальным кровоснабжением, то расходуемая ею энергия (Е) рассчитывается по величине потребления кислорода. У изолированной мышцы механическая эффективность зависит от внешней нагрузки и скорости укорочения мышцы и может достигать 45 -50%. Наиболее высокая механическая эффективность изолированной мышцы обнаруживается при внешней нагрузке, составляющей около 50% от максимальной изометрической силы данной мышцы и при скорости укорочения около 30 % от максимальной.

Для расчета общей производительности мышечной работы у человека количество израсходованной энергии (Е) определяют по объему кислорода, потребленного во время выполнения работы и в период восстановления. В этом случае производительность рассчитывается по следующей формуле:

W

R% = 0,49 -------100.V

VО2

В этой формуле 0,49 -коэффициент эквивалентности между механической работой и объемом потребленного кислорода, т. е. при 100 %-ной производительности для осуществления 1 кгм работы необходимо 0,49 мл 02.

В данном случае определяется общая производительность, так как часть кислорода, поглощаемого сверх уровня покоя, используется не только скелетными мышцами, но и другими органами и тканями, участвующими в мышечной деятельности организма. Поэтому реальная механическая эффективность мышц в этом случае будет выше. Наиболее высокие показатели производительности у человека (20 -25%) обнаруживаются во время работы с участием большого числа мышечных групп (например, работы на велоэргометре). Производительность во время локальной мышечной работы, т. е. работы с участием небольшого числа мышц (например, сгибание -разгибание в локтевом суставе), обычно ниже, чем при работе с участием большого числа мышц (регионарная или глобальная работа).

Производительность изменяется в зависимости от условий выполнения мышечной работы, а так же уровня тренированности спортсмена. С повышением тренированности отмечается уменьшение энергетических затрат (потребления кислорода) во время выполнения одной и той же внешней работы. Это повышение производительности определяется тремя главными факторами. Во-первых, улучшается деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, обеспечивающих работающие мышцы кислородом и другими энергетическими веществами. Во-вторых, улучшается координация движений, происходит совершенствование межмышечных координаций, исчезает активность «ненужных» мышечных групп. В-третьих, повышается сила тренированных мышц, которые могут теперь выполнять более интенсивную в абсолютном значении работу, так что работа той же мощности требует относительно меньших усилий активных мышечных групп.

Важно подчеркнуть, что повышение производительности проявляется лишь у тренируемых мышц. Так, общая мышечная тренировка мало изменяет производительность при локальной мышечной работе. Иначе говоря, повышение производительности мышц в результате тренировки чрезвычайно специфично. Используя один вид упражнения, можно рассчитывать на существенное повышение производительности при выполнении только этого вида упражнения.

Мышечная сила.

Сила мышцы может быть определена как максимальное напряжению, которое она развивает в условиях изометрического сокращения.

Измерение мышечной силы у человека осуществляется при произвольном напряжении мышц (например, динамометрия). Поэтому когда говорят о мышечной силе человека, практически всегда речь идет о максимальной произвольной мышечной силе, т. е. о суммарной величине изометрического напряжения (точнее - о суммарном моменте) группы мышц при максимальном произвольном усилии испытуемого. Максимальная произвольная мышечная сила зависит от двух групп факторов, которые можно обозначить как мышечные (периферические) факторы и координационные (нервные) факторы.

К мышечным (периферическим) факторам относятся:

механические условия действия мышечной тяги – плечо рычага действия мышечной силы и угол приложения этой силы к костным рычагам;

Этот фактор менее всего зависит от желаний или возможностей человека, его анатомические особенности определены геномом, а условия, при которых следует развить максимальную силу, специально создаются разве что на соревнованиях. Однако если ничего не мешает, человек или другой организм будет стремиться занять наиболее выгодное (удобное) положение для получения максимального результата движения (прыжка, удара, толчка и т.д.).

поперечник активируемых мышц, так как при прочих равных условиях проявляемая мышечная сила тем больше, чем больше суммарный поперечник произвольно сокращающихся мышц.

Это, пожалуй, самый широко обсуждаемый фактор, и чаще всего естественно и искусственно изменяемый фактор. Действительно, максимальная сила мышцы зависит от числа мышечных волокон, составляющих данную мышцу, и от толщины этих волокон. Число и толщина их определяют толщину мышцы в целом, или, иначе, площадь поперечного сечения мышцы (анатомический поперечник). Отношение максимальной силы мышцы к ее анатомическому поперечнику называется относительной силой мышцы. Она измеряется в кг/см2. Анатомический поперечник определяется как площадь поперечного разреза мышцы, проведенного перпендикулярно ее длине, а именно перпендикулярно ходу волокон, что важно учитывать при расчете относительной силы для мышц с косым расположением волокон.

Поперечный разрез мышцы, перпендикулярный ходу ее волокон, позволяет получить физиологический поперечник мышцы. Для мышц с параллельным ходом волокон физиологический поперечник совпадает с анатомическим, Отношение максимальной силы мышцы к ее физиологическому поперечнику называется абсолютной силой мышцы. Она колеблется в пределах 4 - 8 кг/см2.

Поскольку сила мышцы зависит от ее поперечника, увеличение последнего сопровождается ростом силы данной мышцы. Увеличение мышечного поперечника в результате мышечной тренировки называется рабочей гипертрофией мышцы. Мышечные волокна, являющиеся высокоспециализированными дифференцированными клетками не способны к делению с образованием новых волокон. Рабочая гипертрофия мышцы происходит отчасти за счет продольного расщепления, а главным образом за счет утолщения (увеличения объема) мышечных волокон.

Можно выделить два основных типа рабочей гипертрофии мышечных волокон. Первый тип (саркоплазматический) – утолщение мышечных волокон за счет преимущественного увеличения объема саркоплазмы, т. е. несократительной части мышечных волокон. Этот тип гипертрофии приводит к повышению метаболических резервов мышцы: запасов гликогена, безазотистых веществ, креатинфосфата, миоглобина и др. Значительное увеличение числа капилляров в результате тренировки также может в какой-то мере вызывать некоторое утолщение мышцы.

Первый тип рабочей гипертрофии мало влияет на рост силы мышц, но зато значительно повышает способность их к продолжительной работе, т. е. выносливость.

Второй тип рабочей гипертрофии (миофибриллярный) связан с увеличением объема миофибрилл, т. е. собственно сократительного аппарата мышечных волокон. При этом мышечный поперечник может увеличиваться не очень значительно, так как в основном возрастает плотность укладки миофибрилл в мышечном волокне. Второй тип рабочей гипертрофии ведет к значительному росту максимальной силы мышцы. Существенно увеличивается и абсолютная сила мышцы, тогда как при первом типе рабочей гипертрофии она или совсем не изменяется или даже несколько уменьшается.

Преимущественное развитие первого или второго типа рабочей гипертрофии определяется характером мышечной тренировки. Вероятно, длительные динамические упражнения с относительно небольшой нагрузкой вызывают рабочую гипертрофию главным образом первого типа (преимущественное увеличение объема саркоплазмы, а не миофибрилл). Изометрические упражнения с применением больших мышечных напряжений (более 2/3 от максимальной произвольной силы тренируемых мышечных групп), наоборот, способствуют развитию рабочей гипертрофии второго типа (миофибриллярной гипертрофии).

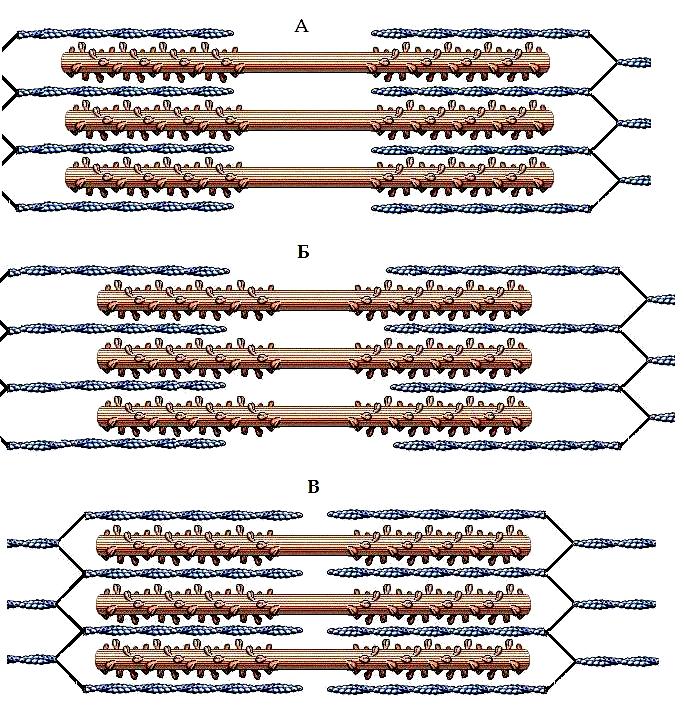

исходная длина мышц, при которой начинается её сокращение;

Д ля

развития максимальной силы мышца перед

началом сокращения должна быть в

состоянии длины покоя, то есть максимально

расслаблена, но не растянута (Рис.2.А).

Этот фактор специально учитывают

спортсмены в тех видах спорта, где

необходим высокий силовой результат.

Например, тяжелоатлеты непосредственно

перед поднятием штанги пытаются

максимально расслабить мышцы, интенсивно

встряхивая верхними и нижними конечностями.

ля

развития максимальной силы мышца перед

началом сокращения должна быть в

состоянии длины покоя, то есть максимально

расслаблена, но не растянута (Рис.2.А).

Этот фактор специально учитывают

спортсмены в тех видах спорта, где

необходим высокий силовой результат.

Например, тяжелоатлеты непосредственно

перед поднятием штанги пытаются

максимально расслабить мышцы, интенсивно

встряхивая верхними и нижними конечностями.

Действительно, сточки зрения теории скользящих нитей (см. предыдущее занятие) при сокращении тонкие нити протягиваются (скользят) вдоль толстых. Усилие, которое при этом развивается, будет определяться исходной степенью перекрывания толстых и тонких нитей в саркомере.

Если исходная длина мышцы больше длины покоя (мышца исходно растянута) степень перекрывания головок миозина с нитями актина уменьшается (Рис. 2Б). Другими словами часть головок миозина еще в покое не контактирует с актином, а значит и не участвует в сокращении. Усилие, развиваемое сокращающейся мышцей, при этом снижается.

Если исходная длина мышцы меньше длины покоя (мышца исходно сокращена, а значит укорочена), то расстояние на которое саркомер, а следовательно и мышца может укоротиться при сокращении уменьшается (Рис. 2В).

Рис. 2. Варианты исходной длины саркомера перед началом сокращения.

|

|

Внутреннее напряжение мышцы в таких условиях может быть очень большим, но невозможность укоротиться не позволит получить максимальный силовой результат. |

К координационным (нервным) факторам относится совокупность центральнонервных координационных механизмов управления мышечным аппаратом, которые можно разделить на две группы: механизмы внутримышечной и межмышечной координации.

Механизмы внутримышечной координации, регулирующие напряжение конкретной мышцы мы подробно рассмотрели выше. Напомним для получения максимального результата сокращения, в нашем конкретном случае силового результата, необходимо, во-первых – одновременная активация максимального числа двигательных единиц данной мышцы, т.е. активация максимально большого числа мотонейронов иннервирующих мышцу. Во-вторых, – режим полного тетануса у всех двигательных единиц, т.е. оптимальная частота импульсации этих мотонейронов. И в-третьих совпадение во времени активности разных двигательных единиц одной мышцы, т.е. не только максимальная но и одновременная активация мотонейронов иннервирующих мышцу. Это особенно важно в условиях тетанического сокращения.

Механизмы межмышечной координации координируют и согласуют сокращения всех мышц обеспечивающих движение, что так же влияет на показатель максимальной произвольной силы. В частности, совершенство межмышечной координации проявляется в правильном выборе активируемых мышц-синергистов, в адекватном ограничении активности мышц-антагонистов данного сустава и усилении активности мышц-антагонистов, обеспечивающих фиксацию смежных суставов и т. п.

Т.о., управление мышцами в случае, когда требуется проявить максимальную произвольную силу, является сложной задачей для центральной нервной системы. Поэтому, в обычных условиях, максимальная произвольная сила тех или иных групп мышц меньше, чем их максимальная сила.

Разница между максимальной силой мышц и их силой, проявляемой при максимальном произвольном усилии, называется силовым дефицитом.

Различие между максимальной силой и произвольной максимальной силой данной мышечной группы (силовой дефицит) тем меньше, чем совершеннее центральное управление мышечным аппаратом.

Величина силового дефицита зависит от трех факторов:

психологического состояния испытуемого, так при некоторых эмоциональных состояниях человек может проявлять такую силу, которая намного превышает его максимальные силовые возможности в обычных условиях. У спортсменов такие состояния могут возникать во время соревнований. При этом положительный эффект (уменьшение силового дефицита) более выражен у нетренированных испытуемых и слабее или совсем отсутствует у хорошо тренированных спортсменов, например тяжелоатлетов;

количества одновременно активируемых мышечных групп, при одинаковых условиях измерения величина силового дефицита, по-видимому, тем больше, чем больше число одновременно сокращающихся мышечных групп.

степени совершенства произвольного управления ими. Показано, например, что изометрическая тренировка, проводимая при определенном положении конечности, может вызвать значительное повышение максимальной произвольной силы, измеряемой в том же положении. Если измерения силы проводятся при других положениях конечности, то прирост мышечной силы оказывается незначительным или отсутствует совсем. Если бы увеличение силы зависело лишь от прироста поперечника тренируемых мышц, то оно должно бы обнаружиться при измерениях в любом положении конечности. Однако увеличение произвольной мышечной силы выявляется в основном при измерениях в определенной (тренируемой) позе. Это означает, что в данном случае прирост силы обусловлен более совершенным, чем до тренировки, центральным управлением мышцами, т. е. совершенствованием координационных (нервных) механизмов.

К одной из разновидностей мышечной силы относят так называемую взрывную силу, которая характеризует способность к быстрому проявлению мышечной силы. Она в значительной мере определяет, например, высоту вертикального прыжка или прыжка в длину с места, переместительную скорость на коротких отрезках бега с максимально возможной скоростью и др. В качестве показателей взрывной силы используют отношение максимальной проявляемой силы к времени ее достижения или времени достижения половины этой силы. Показатели взрывной силы мало зависят от максимальной произвольной изометрической силы соответствующих мышечных групп. Так, изометрические упражнения, увеличивая статическую силу, незначительно изменяют показатели прыгучести (вертикального прыжка или прыжка с места в длину). Следовательно, физиологические механизмы, ответственные за взрывную силу, отличны от механизмов, определяющих статическую силу. Среди координационных факторов важную роль в проявлении взрывной силы играет характер импульсации мотонейронов активных мышц - частота их импульсации в начале разряда и синхронизация импульсации разных мотонейронов.

Среди «мышечных» факторов определенное значение, видимо, имеют скоростные сократительные свойства мышечных волокон.

Скоростные свойства мышц.

Большинство мышц человека являются смешанными: они включают двигательные единицы с разными скоростями сокращения, (однако, мышечные волокна, входящие в состав одной двигательной единицы, всегда имеют одинаковую скорость сокращения), поэтому характеристика скоростных сократительных свойств мышцы в целом определяется количественным соотношением двигательных единиц с разными скоростями сокращения входящих в её состав.

С функциональной точки зрения двигательные единицы скелетных мышц у человека можно разделить на две группы: медленные двигательные единицы или I тип, (со средним временем одиночного сокращения около 120 мсек) и быстрые двигательные единицы или II тип, (со средним временем одиночного сокращения около 60 мсек).

Скоростные характеристики двигательных единиц определяются свойствами образующих их мотонейрона и мышечных волокон. Так в состав медленной ДЕ входят мотонейрон и мышечные волокна, относящиеся к I медленному типу, а в состав быстрой ДЕ – мотонейрон и мышечные волокна, относящиеся ко II быстрому типу.

Медленные и быстрые мотонейроны отличаются по возбудимости (порогам), скорости проведения импульсов по аксону, частоте импульсации и устойчивости импульсации (утомляемости). Возбудимость мотонейронов одной и той же мышцы находится в обратной зависимости от размеров их тела: чем меньше мотонейрон, тем выше его возбудимость и наоборот.

Медленные мотонейроны обычно малые и поэтому низкопороговые (легко возбудимые). Их активность регистрируется уже при очень слабых статических сокрашениях мышц и по мере увеличения силы сокращения мышцы частота их импульсации изменяется незначительно. Подавляющее большинство медленных мотонейронов достигает максимальной частоты импульсации при напряжении мышцы, не превышающей 50 – 60% от ее максимальной произвольной силы (МПС),

Наоборот, частота импульсации быстрых мотонейронов заметно возрастает с увеличением силы мышечного сокращения вплоть до достижения МПС. Эти крупные, высокопороговые, быстрые мотонейроны включаются в активность (в дополнение к медленным) только для обеспечения относительно больших по силе статических и динамических сокращений мышц, а также в начале любых по силе статических или динамических мышечных сокращений, чтобы увеличить скорость нарастания напряжения мышцы («градиент силы») или сообщить двигаемой части тела необходимое ускорение. Чем больше сила и скорость движений (мощность работы), тем больше участие высокопороговых (больших) быстрых ДЕ.

Скорость проведения импульса по аксону находится в прямой связи с диаметром аксона, поэтому в большинстве случаев скорость проведения импульса у медленных мотонейронов ниже, чем у быстрых, так как медленные (малые) мотонейроны имеют относительно тонкий аксон, а большие (быстрые) мотонейроны – толстый аксон.

На любом этапе и при любом режиме сокращения, частота импульсации у медленных мотонейронов всегда ниже, чем у быстрых. Соответственно «частотный диапазон», т. е. разность между максимальной и минимальной частотой импульсации, у быстрых мотонейронов значительно выше, и за счет этого напряжение мышечных волокон быстрой ДЕ может изменяться в значительно большей степени.

Утомляемость, или обратный показатель – выносливость, также различается у двух типов мотонейронов. Медленные мотонейроны способны поддерживать длительный разряд без заметного снижения частоты импульсаиии на протяжении десятков минут, поэтому их называют неутомляемыми мотонейронами. Быстрые мотонейроны относятся к утомляемым, так как они не способны к длительному поддержанию высокочастотного разряда.

Медленные и быстрые мышечные волокна. Различаются по силе, скорости сокращений и выносливости, что определяется их морфологическими и биохимическими особенностями. Напомним, все волокна, входящие в состав одной ДЕ, обладают сходными свойствами, т. е медленная ДЕ включает только медленные мышечные волокна быстрая ДЕ – только быстрые

Быстрые мышечные волокна как более толстые и содержащие большее количество сократительных элементов – миофибрилл, обладают и большей силой. Они чаще входят в состав больших ДЕ (с большим числом мышечных волокон) и обычно развивают значительно большее напряжение.

Скорость сокращения мышечных волокон находится в прямой зависимости от активности миозин АТФ-азы – фермента, расщепляющего АТФ и тем самым способствующего образованию поперечных мостиков и взаимодействию актиновых и миозиновых миофиламентов. Чем выше активность миозин-АТФ-азы, тем быстрее образуются и разрушаются поперечные мостики и тем выше скорость сокращения волокна. Быстрые мышечные волокна с более высокой активностью этого фермента обладают и более высокой скоростью сокращения по сравнению с медленными волокнами.

Медленные и быстрые волокна различаются по выносливости, т. е. способности к продолжительным сокращениям. Медленные волокна имеют богатую капиллярную сеть, что позволяет им получать большое количество кислорода из крови, а повышенное содержание миоглобина облегчает его транспорт внутри мышечных клеток к митохондриям. Эти волокна содержат большое количество митохондрий, в которых протекают окислительные процессы, имеют повышенное содержание субстратов окисления – жиров и характеризуются высокой активностью окислительных ферментов. Все это обусловливает использование медленными мышечными волокнами более эффективного аэробного, окислительного, пути энергопродукции и определяет их высокую выносливость, т. е. способность к выполнению длительной работы преимущественно аэробного характера. Эти мышечные волокна более приспособлены для обеспечения относительно небольших по силе длительных мышечных сокращений, характерных для продолжительной работы на выносливость.

Быстрые мышечные волокна, наоборот, имеют высокую активность гликолитических ферментов и повышенное содержание гликогена, активность их окислительных ферментов ниже чем в медленных, и значит они имеют гораздо меньшие предпосылки для интенсивного и длительного аэробного (окислительного) способа энергопродукции. По сравнению с медленными волокнами: они имеют меньше капилляров, содержат меньше митохондрий, миоглобина и жиров (триглицерилов). Эти волокна не обладают большой выносливостью и более приспособлены для мощных (быстрых и сильных), но относительно кратковременных сокращений мышц. Активность волокон этого типа имеет особое значение для выполнения кратковременных работ большой мощности (например, бег на короткие и средние дистанции).

В разных мышцах тела соотношение между числом медленных и быстрых мышечных волокон неодинаково и очень сильно отличается у разных людей, что и определяет общие физиологические характеристики мышц – их силу, скорость сокращения и выносливость. Чем больше в мышце процент быстрых волокон, тем выше скорость сокращения и максимальная сила, развиваемая мышцей при быстром сокращении, и тем быстрее нарастает мышечное напряжение в начале сокращения (больше «градиент силы», или взрывная сила). Быстрые мышцы более приспособлены к кратковременной работе большой мощности. Наоборот, чем выше в мышцах процент медленных волокон, тем они выносливее и обладают большей способностью выполнять длительную работу. Поэтому, например, спортсменов-легкоатлетов высших разрядов прослеживается четкая зависимость скоростных сократительных свойств мышц от специализации. Наиболее быстрыми мышцами-разгибателями голени обладают бегуны на 100 и 200 м. Прыгуны в длину и бегуны на 400 м имеют более медленные мышцы, чем спринтеры.

Некоторые виды тренировки могут сопровождаться замедлением скорости сокращения тренируемых мышц. Так, наиболее загружаемые мышцы толчковой ноги у прыгунов характеризуются некоторой замедленностью сокращения по сравнению с мышцами маховой ноги. Известно также, что изометрическая тренировка, вызывая увеличение силы тренируемых мышц, может вести к снижению скорости их динамического сокращения.

При рождении все мышечные волокна являются медленными. В первые недели жизни начинает происходить дифференцировка двигательных единиц и часть из них превращаются в быстрые.. Считается, что превращение мышечных волокон в медленные или быстрые регулируется специальными нервными влияниями, которым они подвергаются со стороны своих мотонейронов имеющих разную частоту импульсации. При изменении состояния нейрона меняется и скорость сокращения мышц. Такая корреляция между частотным диапазоном импульсной активности мотонейронов и скоростными сократительными свойствами их мышечных волокон показывает, что именно частота импульсации мотонейронов влияет на эти свойства.

По мере старения человека число быстрых волокон в мышцах уменьшается. Быстрые волокна также истончаются (гипотрофируются) с возрастом быстрее, чем медленные волокна. Это, в частности, может быть связано со снижением физической активности пожилых людей, особенно с уменьшением физических нагрузок большой интенсивности, требующих активного участия быстрых мышечных волокон.

Мышечная выносливость

Мышечную выносливость можно оценивать по предельному времени выполнения заданной статической или динамической работы.

При статической работе она определяется по времени, в течение которого поддерживается постоянная сила давления или удерживается в постоянном положении некоторый груз. Выполненная при этом «работа» может быть определена как произведение силы давления (F) или груза на время работы (t), т. е. как импульс силы: F t. Для того чтобы сравнивать статическую работу, выполненную различными людьми или производимую разными мышцами, необходимо либо вычислять (или прямо измерять) силу напряжения этих мышц (если известны величины длины плеч рычагов и углы приложения силы сокращающихся мышц), либо выражать проявляемую силу сокращения в долях (процентах) от максимальной произвольной силы этой же мышечной группы.

Предельное время статической работы (статическая выносливость) находится в обратной зависимости от F. При малых величинах нагрузок статическая работа может выполняться в течение очень длительного времени (практически «бесконечно долго»). Предельная величина такой нагрузки характеризует критический уровень статической работы. При увеличении нагрузок выше этого уровня, предельное время статической работы уменьшается. В среднем величина критического уровня статической работы составляет примерно 20% от величины максимальной силы мышцы.

В диапазоне силы давления (груза) 20 - 80 % от максимальной силы предельное время статической работы уменьшается с увеличением силы давления (груза) согласно гиперболической зависимости. Эта приводит к тому, что даже небольшое снижение силы статического сокращения приводит к значительному удлинению времени, в течение которого возможно поддержание этого сокращения. Максимальное же произвольное сокращение мышц может поддерживаться лишь несколько секунд. Если статическая работа периодически прерывается фазами отдыха, то общее ее количество, которое может быть выполнено, возрастает.

Выносливость при динамической работе (динамическая выносливость) может быть оценена по предельному времени в течение которого выполняется предельная работа заданной мощности.

Мощность выполняемой работы - это отношение работы (выраженной в килограммометрах или джоулях) к времени, затраченному на ее выполнение. Различают пиковую мощность, представляющую собой максимальную мощность, которая может быть достигнута в какой-то момент выполнения динамической работы и критическую мощность динамической работы - которая может поддерживаться в течение длительного времени (на протяжении многих часов). Она аналогична критическому уровню для статической работы и отражает величину при превышении которой продолжительность динамической работы (т.е. выносливость) ограничена.

При выполнении динамической работы, мощность которой выше критической, время от начала до момента отказа от нее есть предельное время работы с данной мощностью, а общее количество работы, выполненной за этот отрезок времени, представляет собой предельную работу. Оба эти показателя снижаются с увеличением и повышаются с уменьшением мощности выполняемой динамической работы.

Мощность выполняемой работы может быть определена как отношение предельной работы к предельному времени ее выполнения. Кривая характеризующая взаимосвязь между мощностью и предельным временем динамической работы имеет такой же характер (гипербола), как и кривая зависимости предельной длительности статической работы от силы статического сокращения мышц.

Критическая мощность динамической работы составляет менее 1/10 от пиковой мощности.

В основе статической и динамической выносливости лежат различные физиологические механизмы

Поэтому эти два вида выносливости между собой связаны слабо. Соответственно систематическое применение упражнений, требующих статической выносливости, позволяет намного повышать ее, но мало изменяет динамическую выносливость. Длительные же динамические упражнения вызывают значительное повышение динамической выносливости без заметного изменения статической.

Рассматривая физиологические механизмы, определяющие такие различия, следует иметь в виду, что изменения в структурных, биохимических и физиологических особенностях тренируемых мышц и в характере их нервной регуляции специфически связаны с используемыми в тренировках видами упражнений и режимом их применения.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

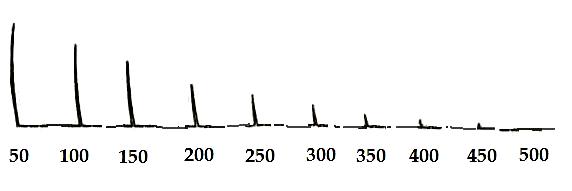

1. Определение абсолютной силы и работы выполняемой мышцей лягушки при разных нагрузках.

При подъеме груза массой (m) работа (А) определяется произведением силы тяжести, действующей на тело, на высоту подъема (h):

А= m h.

Работа мышцы возрастает при увеличении массы поднимаемого груза, но до известного предела: при большой массе груза высота подъема оказывается столь малой, что работа либо сильно уменьшается, либо вообще не производится.

О с н а щ е н и е: кимограф, вертикальный миограф, универсальный штатив, электронный стимулятор, набор препаровальных инструментов, раствор Рингера для холоднокровных животных. Работу проводят на лягушке.

С о д е р ж а н и е р а б о т ы:

Приготовьте нервно мышечный препарат изолированной икроножной мышцы лягушки и укрепите его в миографе. Электроды расположите для непрямого раздражения мышцы. Включите стимулятор и подберите величину раздражения для получения максимального сокращения мышцы – оптимум силы. Результат сокращения зафиксируйте на кимографе.

Перед началом эксперимента измерьте диаметр мышцы в самом широком месте и найдите площадь ее поперечного сечения.

Постепенно нагружая мышцу все большим грузом, регистрируйте на кимографе амплитуду ее сокращения. Запись следует производить на остановленном кимографе, вращая его рукой после каждого записанного сокращения.

Найдите максимальный груз, при котором мышца уже не может укорачиваться. Это и будет величиной абсолютной силы мышцы в граммах.

Рис.3. Кимограмма изменения силы сокращения икроножной мышцы лягушки при увеличении поднимаемого груза.

Оформление протокола.

Измерив по показателям на кимограмме (Рис 3) амплитуду сокращения мышцы для каждого груза, рассчитайте работу, выполняемую мышцей при подъеме каждого из этих грузов по формуле:

А= m h.

Где А – совершенная работа; m – поднимаемый груз, h – высота на которую был поднят груз.

Результат оформите в виде таблицы:

Мышца Ø = 0,9 см.

Поднимаемый груз (г) |

50 |

100 |

150 |

200 |

250 |

300 |

350 |

400 |

450 |

500 |

Укорочение мышцы (см) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Выполненная работа (г/см) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Постройте график отражающий зависимость между величиной поднимаемого груза и выполняемой при этом работой.

Сделайте вывод о влиянии величины груза на эффективность совершаемой работы.

Разделите величину абсолютной силы мышцы в граммах на площадь поперечного сечения и найдите относительную силу мышцы в г/см2

Проделайте тоже самое для трёх мышц, данные о которых приведены ниже – рассчитайте работу, постройте графики, найдите относительную силу.

Мышца Ø = 0,8 см.

Поднимаемый груз (г) |

50 |

100 |

150 |

200 |

250 |

300 |

350 |

400 |

450 |

500 |

Укорочение мышцы (см) |

2,4 |

2,2 |

1,8 |

1,55 |

1,2 |

0,9 |

0,65 |

0,35 |

0,05 |

|

Выполненная работа (г/см) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Мышца Ø = 1,1 см.

Поднимаемый груз (г) |

50 |

100 |

150 |

200 |

250 |

300 |

350 |

400 |

450 |

500 |

Укорочение мышцы (см) |

2,1 |

1,9 |

1,85 |

1,6 |

1,45 |

1,2 |

1,0 |

0,6 |

0,2 |

0,05 |

Выполненная работа (г/см) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Мышца Ø = 0,65 см.

Поднимаемый груз (г) |

25 |

50 |

75 |

100 |

125 |

150 |

200 |

250 |

300 |

|

Укорочение мышцы (см) |

1,6 |

1,4 |

1,25 |

1,15 |

0,9 |

0,75 |

0,4 |

0,1 |

|

|

Выполненная работа (г/см) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Проанализируйте графики отражающие зависимость между величиной поднимаемого груза и выполняемой при этом работой всех мышц. Сделайте заключение о том, какая из всех мышц выполняет работу лучше. Ответ обоснуйте

Рассчитайте и сравните относительную силу мышц. Сделайте вывод о значении мышечной гипертрофии в обеспечении абсолютной и относительной силы мышцы.