- •Физиологические процессы в двигательной системе во время мышечной работы.

- •Строение скелетной мышцы

- •Формы и режимы мышечного сокращения

- •Формы и типы мышечного сокращения.

- •Физиологические изменения в организме под влиянием мышечной деятельности

- •Физиологические особенности гладких мышц.

- •Практические задания

- •1. Зависимость характера мышечного сокращения от частоты раздражения. Зубчатый и гладкий тетанус.

Практические задания

1. Зависимость характера мышечного сокращения от частоты раздражения. Зубчатый и гладкий тетанус.

Если на икроножную мышцу лягушки наносить раздражения с интервалом, превышающим длительность одиночного мышечного сокращения (свыше 0,1 с), то мышца в промежутке между двумя раздражениями успевает расслабиться.

Однако если увеличивать частоту импульсов, то постепенно каждый последующий стимул будет воздействовать на мышцу до того, как она успеет полностью расслабиться после предыдущего сокращения. Возникает сокращение, в котором каждая фаза расслабления оказывается незавершенной. На нее накладывается последующая фаза укорочения; амплитуды сокращений с каждым стимулом суммируются и возрастают (зубчатый, или неполный, тетанус). Этот вид тетануса характеризуется тем, что в интервале между раздражениями мышца успевает частично расслабиться.

Если еще больше увеличить частоту, – так, чтобы каждое последующее раздражение действовало раньше, чем закончится фаза укорочения предыдущего сокращения, то возникает гладкий, или полный, тетанус, для которого характерны укорочение, не прерываемое расслаблением, большая по сравнению с одиночными амплитуда сокращения и большое напряжение, развиваемое мышцей в целом.

О с н а щ е н и е: универсальный штатив, кимограф, вертикальный миограф, электростимулятор, препаровальный набор, раствор Рингера для холоднокровных, марля, эфир. Работу проводят на лягушке.

С о д е р ж а н и е р а б о т ы:

Приготовьте нервно мышечный препарат изолированной икроножной мышцы лягушки и укрепите его в миографе. Включите стимулятор и подберите величину раздражения для получения максимального сокращения мышцы (частота раздражения при этом должна быть 1 Гц, длительность не более 0,5 мс).

Включите кимограф и на средней скорости, достаточной чтобы можно было видеть сокращение и расслабление мышцы, запишите 3 – 5 одиночных сокращений.

Затем, не меняя силу раздражения, постепенно наращивайте частоту раздражения (5, 10, 15, 20 Гц), записывая каждый раз кривую сокращения. Отмечайте изменение характера сокращения мышцы и моменты возникновения зубчатого и гладкого тетануса.

Оформление протокола.

Запишите ход опыта, вклейте полученную кимограмму в тетрадь и сделайте на ней обозначения в соответствии с эталоном (рис 13).

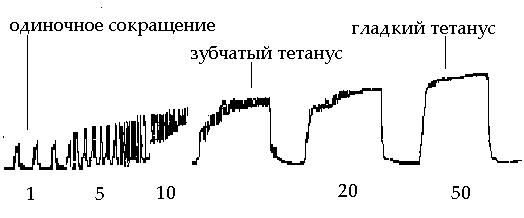

Рис. 13. Кимограмма изменения характера мышечного сокращения в зависимости от частоты раздражения.

Цифры внизу – частота раздражения (количество импульсов в секунду).

Объясните механизм возникновения наблюдаемых явлений.

Сформулируйте разницу представлений о механизме тетануса Гельмгольца и Введенского. Укажите, какие элементы рисунка свидетельствуют в пользу предщствалений Введенского.

Объясните, почему задний фронт кривой тетанического сокращения выше переднего.

2. Наблюдение оптимума и пессимума частоты раздражения.

Амплитуда гладкого тетануса зависит от частоты раздражения нерва. При увеличений в определенном диапазоне частоты раздражения амплитуда гладкого тетануса постепенно увеличивается. При некоторой оптимальной частоте его амплитуда становится наибольшей (оптимум). В основе оптимума лежит феномен облегчения передачи возбуждения в нервно-мышечном синапсе из-за накопления при ритмическом раздражении нерва ионов Са2+ в пресинаптических терминалях. Последнее, является причиной усиленного выброса медиатора в синаптическую щель и возрастания амплитуды гладкого тетануса до максимума.

При увеличении частоты раздражения нерва за предел оптимальной мышца на начало раздражения отвечает сокращением, однако в дальнейшем начинает расслабляться – возникает пессимум. В основе пессимума при кратковременном раздражении нерва лежит нарушение синаптической передачи из-за сверхизбыточного поступления медиатора к постсинаптической мембране. Это делает невозможным полное разрушение неиспользованного медиатора ферментными механизмами синапса. В результате на постсинаптической мембране развивается стойкая деполяризация, приводящая к инактивации натриевых каналов и нарушению генерации ПД внесинаптической электрогенной мембраной. Мышца в этой ситуации расслабляется.

О с н а щ е н и е: кимограф, вертикальный миограф, универсальный штатив, электронный стимулятор, набор препаровальных инструментов, раствор Рингера для холоднокровных животных. Работу проводят на лягушке.

С о д е р ж а н и е р а б о т ы.

Приготовьте нервно-мышечный препарат, закрепите его в миографе, нерв положите на раздражающие электроды, электроды соедините со стимулятором. Можно использовать препарат предыдущей работы. Подберите минимальную частоту раздражения нерва, при которой мышца будет сокращаться по типу гладкого тетануса.

Подведите писчик миографа к барабану кимографа и запишите сокращения мышцы при раздражениях нерва ритмическим током частотой 20 – 30 – 40Гц. Обратите внимание на то, что при увеличении частоты раздражения нерва амплитуда гладкого тетануса увеличивается. При частоте раздражения порядка 50 Гц амплитуда тетануса становится наибольшей; это — оптимум.

Как только оно достигнет максимума, увеличьте частоту раздражения в 10 раз. Тотчас же наступит пессимальное торможение, вследствие которого ответная реакция уменьшится. В момент значительного снижения ответа верните частоту раздражения к исходной и наблюдайте улучшение ответной реакции препарата при уменьшении частоты стимуляции (пессимальная реакция вновь сменяется оптимальной). В течение всего опыта амплитуду стимуляции не изменяют.

Оформление протокола.

Запишите ход опыта, вклейте полученную кимограмму в тетрадь и сделайте на ней обозначения в соответствии с эталоном (рис 14).

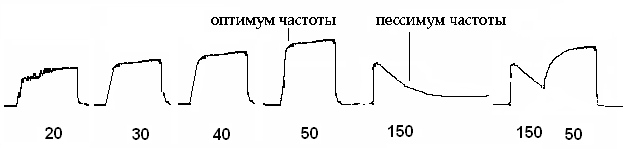

Рис. 14. Кимограмма регистрации оптимума и пессимума частоты раздражения.

Цифры внизу – частота раздражения (количество импульсов в секунду).

Объясните, почему с увеличением частоты раздражения амплитуда мышечного сокращения растет только до определенного предела.

Объясните причину пессимального ответа.

Какой момент опыта доказывает, что пессимальный эффект связан с развитием торможения? Что доказывает что это торможение, а не утомление?

Как, на ваш взгляд, изменятся результаты при прямом и не прямом раздражении мышцы? Какой вывод о лабильности нерва и мышцы можно сделать?

3. Сравнительная характеристика скелетных и гладких мышц

С о д е р ж а н и е и о ф о р м л е н и е р а б о т ы. Пользуясь основной и дополнительной литературой, составьте таблицу, указав различия между гладкими и поперечно-полосатыми мышцами, как минимум по 7 признакам.

Таблица. Сравнительная характеристика скелетных и гладких мышц

Скелетные мышцы |

Гладкие мышцы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

КОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ.

Тестовое задание к занятию «Физиология мышечного сокращения»

Все скелетные мышцы образованы

1. Только поперечно-полосатой мышечной тканью.

2. Только гладкой мышечной тканью.

3. И поперечно-полосатой и гладкой мышечной тканью;

4. Скелетной мышечной тканью;

На постсинаптической мембране нервно-мышечного синапса возникает потенциал:

1. Возбуждающий постсинаптический;

2. Возбуждающий пресинаптический;

3. Потенциал действия;

4. При сокращении возбуждающий, а при расслаблении – тормозной постсинаптический;

Электромеханическое сопряжение поперечно-полосатых мышц осуществляется:

1. Ацетилхолином;

2. Ионом натрия

3. Ионом кальция;

4. АТФ;

5. Нервным импульсом;

Поступление в клетку кальция, необходимого для сокращения скелетных мышц осуществляется:

1. Из внеклеточной среды, через плазматическую мембрану мышечной клетки;

2. Из внеклеточной среды, через постсинаптичекую мембрану;

3. Из кальциевых «депо», через мембрану саркоплазматического ретикулума;

4. Из активно работающих при сокращении митохондрий;

Поступление кальция в активно сокращающуюся скелетную мышцу осуществляется:

1. Через кальциевый канал;

2. Через кальциевый насос (АТФ-азу);

3. Через натрий - калиевый насос(АТФ-азу);

4. Диффузно;

Активным транспортом для скелетной мышечной клетки является:

1. Поступление медиатора через пресинаптическую мембрану;

2. Поступление натрия через постсинаптическую мембрану ;

3. Поступление кальция в клетку через мембрану саркоплазматического ретикулума ;

4. Удаление кальция из цитоплазмы через мембрану саркоплазматического ретикулума

5. Удаление кальция из цитоплазмы через плазматическую мембрану;

Впервые экспериментально получил и записал все формы тетануса:

1. Г. Гельмгольц;

2. Н. Е. Введенский;

3. Ч. Шеррингтон;

4. А.А. Ухтомский;

Разделение толстых и тонких нитей саркомера, препятствующее сокращению мышцы обеспечивает:

1. Тропонин

2. G – Актин;

3. Миозин;

4. Тропомиозин;

Теория скользящих нитей описывает:

1. Механизм скольжения ионов через постсинаптическую мембрану мышечной клетки;

2. Механизм сокращения за счет скольжения тонких нитей вдоль толстых;

3. Механизм сокращения за счет скольжения толстых нитей вдоль тонких;

4. Перемещение мышечных волокон в пространстве во время сокращения;

5. Процесс образования нитей (миофибрилл) сократительных белков в растущей мышце;

Сокращение мышцы, при котором оба ее конца неподвижно закреплены, называется:

1. Изотоническим;

2. Изометрическим;

3. Ауксотоническим

4. Тетаническим;

5. Бесполезным;

Сокращение мышцы в результате раздражения серией сверхпороговых импульсов, каждый из которых действует в фазу сокращения от предыдущего, называется:

1. Одиночным сокращением;

2. Пессимальным;

3. Оптимальным;

4. Зубчатым тетанусом;

5. Гладким тетанусом;

Амплитуда сокращения одиночного мышечного волокна, при неограниченном увеличении частоты раздражения раздражителя:

1. Уменьшается;

2. Увеличивается;

3. Сначала уменьшается, потом увеличивается;

4. Сначала увеличивается, потом уменьшается;

5. Остается без изменения;

Пессимум частоты, это ситуация при которой:

1. Увеличение частоты раздражителя приводит к снижению ответной реакции;

2. Увеличение частоты раздражителя приводит к повышению ответной реакции;

3. Увеличение частоты раздражителя не приводит больше к увеличению ответной реакции;

4. Снижение частоты раздражителя приводит к снижению ответной реакции;

5. Снижение частоты раздражителя приводит к повышению ответной реакции;

Тетаническое сокращение возникает в результате:

1. Увеличения частоты нервных импульсов;

2. Увеличения силы нервных импульсов;

3. Снижения силы нервных импульсов;

4. Увеличения частоты и силы нервных импульсов

5. Увеличения времени действия раздражителя;

Состояние обратимого местного, устойчивого сокращения которое продолжается и при снятии раздражения называется:

1. Контрактура;

2. Тетанус;

3. Мышечный тонус;

4. Тремор;