- •Для студентов медицинских вузов, аспирантов, врачей.

- •Venae мышца

- •2 Сапин, том 1

- •3 Сапин, том 1

- •4 Сапин, том 1

- •5 Сипки. Том 1

- •Что проходит в канале

- •6. Барабанный каналец

- •3 Рис. 57. Сошник; вид сбоку.

- •5. Наружное сонное

- •6. Шилососце-видное

- •Канал подъязычного нерва

- •Мыщелковое

- •14. Затылочное большое

- •3. Внутреннее сонное

- •4. Круглое

- •5. Овальное

- •6. Остистое

- •6. Большое затылочное

- •Назовите кости, которые развиваются из хрящей первой и второй висцеральных дуг.

- •В каком возрасте начинают формироваться придаточные пазухи в воздухоносных костях черепа?

- •Назовите аномалии и пороки развития костей черепа.

- •14 Опшн, -гон ]

- •Назовите составные части мышцы.

- •Назовите вспомогательные аппараты мышц, расскажите об их строении и назначении.

- •Мышца гордецов

- •Глазничная часть

- •35 Сипни. Том 1

- •Назовите варианты и аномалии органов полости рта, глотки и пищевода.

- •Расскажите об известных вам вариантах и аномалиях желудка, тонкой и толстой кишки, печени и поджелудочной железы.

- •Сегментарный бронх Бронхол егочн ый сегмент

- •1 Верхушка легкого; 2 — горизонтальная щель (правого легкого); 3 — косая щель; 4 — нижний край легкого; 5 — нижняя граница париетальной плевры.

- •605, 271 Иннервация 601

- •247 Живот 315

- •245, 256, 259 Поперечная 538, 208, 234, 240, 245,

- •247, 256, 259 Сигмовидная 539, 208, 234, 240,

- •265, 267 Надколенник 192, 83, 188, 195

- •251, 252, 253 Процесс голосообразования 597 Пузырь желчный 557, 234, 247, 251, 252

- •190, 199, 204 Короткий 420, 445, 192, 193,

- •189, 190, 195 Сфинктер(ы) 484

4 Сапин, том 1

49

Рис. 9. Виды зкзокринных желез,

а — простая трубчатая железа; б — простая альвеолярная железа; в — трубчатая железа с разветвленным начальным отделом; г — альвеолярная железа с разветвленным начальным отделом; д — сложная альвеолярно-трубчатая железа с разветвленным начальным отделом.

Вопросы для повторения и самоконтроля

Расскажите о классификации эпителиальной ткани.

Назовите клетки, относящиеся к однослойному эпителию. Приведите примеры. Дайте характеристику каждому виду однослойного эпителия,

Что собой представляет многорядный эпителий, чем он отличается от многослойного?

Что такое многослойный эпителий? Перечислите выделяемые в нем слои.

Назовите виды многослойного эпителия, дайте характеристику каждому виду.

Что собой представляет переходный эпителий? Чем он отличается от других видов эпителия?

Чем отличается железистый эпителий от других видов эпителиальной ткали?

Приведите классификацию зкзокринных желез.

Назовите три способа выделения секрета из железистых клеток. В чем их различия?

СОЧИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ

Соединительная ткань ОёхШв соппес^уив) представляет собой большую группу тканей, включающую собственно соединительные ткани (рыхлая и плотная волокнистые), ткани со специальными свойствами (ретикулярная, жировая), жидкие (кровь) и скелетные (костная и хрящевая). Эти ткани выполняют многие функции: опорную, механическую (собственно соединительные ткани, хрящ, кость), трофическую (питательную), защитную (фагоцитоз и транспорт иммунокомпетентных клеток и антител). Соединительные ткани сформированы из многочис

ленных клеток и межклеточного вещества, состоящего из про-теогликанов и гликопротеинов (адгезивных белков), а также различных волокон (коллагеновых, эластических, ретикулярных) (рис. ДО).

Все виды соединительной ткани являются производными мезенхимы, которая, в свою очередь, образуется из мезодермы.

Клетки соединительной ткани

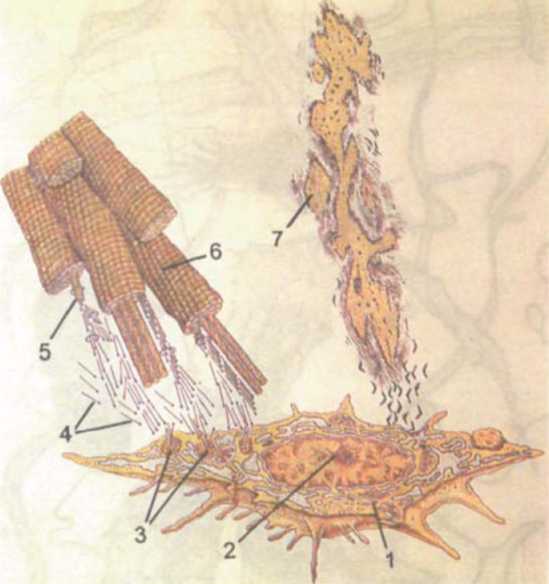

Фибробласты являются основными клетками соединительной ткани. Они веретенообразные, от поверхности фиброблас-тов отходят тонкие короткие и длинные отростки (рис. 11). Количество фибробластов в разных типах соединительной ткани различное, особенно много их в рыхлой волокнистой соединительной ткани. Фибробласты имеют овальное ядро, заполненное мелкими глыбками хроматина, четко различимыми ядрышком и базофильной цитоплазмой, содержащей множество свободных и прикрепленных рибосом. У фибробластов хорошо развита зернистая эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи развит также хорошо. На клеточной поверхности фибробластов

4*

51

Рис.

11. Фибробласт. Образование волокон и

межклеточного вещества.

1

— фибробласт; 2 — ядро: 3 — полипептидные

цепочки; 4 — молекулы тропоколлагена;

5 — протофибрилла; б — коллагеновзя

фибрилла; 7 — межклеточное вещество.

располагается фибронектин — адгезивный белок, к которому прикрепляются коллагеновые и эластические волокна. На внутренней поверхности цитолеммы фибробластов имеются микро-пиноцитозные пузырьки. Их наличие свидетельствует об интенсивном эндоцитозе. Цитоплазму фибробластов заполняет трехмерная микротрабекулярная сеть, образованная тонкими белковыми филаментами толщиной 5—7 нм, которые соединяют между собой актиновые, миозиновые и промежуточные фила-менты. Движения фибробластов возможны за счет связи их ак-тиновых и миозиновых филаментов, расположенных под цито-леммой клетки.

Фибробласты синтезируют и секретируют основные компоненты межклеточного вещества, а именно аморфное вещество и волокна. Аморфное (основное) вещество представляет собой студнеобразную гидрофильную среду, состоит из протеоглика-нов, гликопротеинов (адгезивных белков) и воды. Протеоглика-ны, в свою очередь, состоят из гликозаминогликанов (сульфа-тированных: кератинсульфат, дерматансульфат, хондроитин-сульфат, гепаринсульфат и др.), связанных с белками. Протео-гликаны вместе со специфическими белками объединяются в комплексы, соединенные с гиалуроновой кислотой (несульфа-тированными гликозаминогликанами). Гликозаминогликаны имеют отрицательный заряд, а вода является диполем (±), поэтому она связывается с гликозаминогликанами. Эту воду называют связанной. Количество связанной воды зависит от количества и длины молекул гликозаминогликанов. Например, в рыхлой соединительной ткани много гликозаминогликанов, поэтому в ней много воды. В костной ткани молекулы гликозаминогликанов короткие, в ней мало воды.

Коллагеновые волокна начинают образовываться в комплексе Гольджи фибробластов, где формируются агрегаты проколлаге-на, переходящие в «секреторные» гранулы. Во время секреции проколлагена из клеток этот проколлаген на поверхности превращается в тропоколлаген. Молекулы тропоколлагена во внеклеточном пространстве объединяются между собой путем «самосборки», образуя протофибриллы. Пять-шесть протофиб-рилл, соединяясь вместе с помощью боковых связей, образуют микрофибриллы толщиной около 10 нм. Микрофибриллы, в свою очередь, объединяются в длинные поперечно исчерченные фибриллы толщиной до 300 нм, которые формируют коллагеновые волокна толщиной от 1 до 20 мкм. Наконец, множество волокон, собираясь, составляют коллагеновые пучки толщиной до 150 мкм.

Важная роль в фибриллогенезе принадлежит самому фиб-робласту, который не только секретирует компоненты межклеточного вещества, но и создает направление (ориентацию) волокон соединительной ткани. Это направление соответствует длиной оси фибробластов, которые регулируют сборку и трехмерное расположение волокон и их пучков в межклеточном веществе.

Эластические волокна толщиной от 1 до 10 мкм состоят из белка эластина. Молекулы проэластина синтезируются фибро-бластами на рибосомах зернистой эндоплазматической сети и секретируются во внеклеточное пространство, где образуются микрофибриллы. Эластические микрофибриллы толщиной около 13 нм вблизи клеточной поверхности во внеклеточном пространстве образуют петлистую сеть. Эластические волокна анастомозируют и переплетаются между собой, образуя сети, фенестрированные пластины и мембраны. В отличие от колла-геновых эластические волокна способны растягиваться в 1,5 раза, после чего они возвращаются в исходное состояние.

Ретикулярные волокна тонкие (толщиной от 100 нм до 1,5 мкм), разветвленные, образуют мелкопетлистые сети, в ячейках которых расположены клетки. Вместе с ретикулярными клетками ретикулярные волокна образуют каркас (строму) лимфатических узлов, селезенки, красного костного мозга, а вместе с коллагеновыми эластическими волокнами участвуют в образовании стромы многих других органов. Ретикулярные волокна являются производными фибробластов и ретикулярных клеток. Каждое ретикулярное волокно содержит множество фибрилл диаметром 30 нм с поперечной исчерченностью, сходной с таковой коллагеновых волокон. Ретикулярные волокна содержат коллаген III типа, покрыты углеводами, что позволяет выявлять их с помощью реакции Шика. Они окрашиваются в черный цвет при импрегнации серебром.

Фиброциты также являются клетками соединительной ткани. Фибробласты по мере старения превращаются в фиброциты. Фиброцит представляет собой веретенообразную клетку с крупным эллипсоидным ядром, мелким ядрышком и небольшим количеством бедной органеллами цитоплазмы. Зернистая эндоплазматическая сеть и комплекс Гольджи развиты слабо. Каждая клетка содержит и лизосомы, и аутофагосомы, и другие органеллы.

Наряду с клетками, синтезирующими компоненты межклеточного вещества, в рыхлой волокнистой соединительной ткани присутствуют клетки, разрушающие его. Эти клетки — ф и б р о-к л а с т ы — по своей структуре весьма напоминают фибробласты (по форме, развитию зернистой эндоплазматической сети и комплекса Гольджи). В то же время они богаты лизосомами, что делает их похожими на макрофаги. Фиброкласты обладают большой фагоцитарной и гидролитической активностью.

В рыхлой волокнистой ткани также присутствуют и выполняют определенные функции макрофаги, лимфоциты, тканевые базофилы (тучные клетки), жировые, пигментные, адвентици-альные, плазматические и другие клетки.

Макрофаги, или макрофагоциты (от греч. пактов — большой, пожирающий), являются подвижными клетками. Они захватывают и пожирают чужеродные вещества, взаимодействуют с клетками лимфоидной ткани — лимфоцитами. Макрофаги имеют различную форму, их размеры составляют от 10 до 20 мкм, цитолемма образует многочисленные отростки. Ядро у макрофагов округлое, овоидное или бобовидное. В цитоплазме много лизосом. Макрофаги выделяют (секретируют) в межклеточное вещество большое количество различных веществ: ферменты (лизосомные, коллагеназа, протеаза, эластаза) и другие биологически активные вещества, в том числе стимулирующие выработку В-лимфоцитов и иммуноглобулинов, повышающие активность Т-лимфоцитов.

Тканевые базофилы (тучные клетки) располагаются обычно в рыхлой волокнистой соединительной ткани внутренних органов, а также возле кровеносных сосудов. Они округлые или ово-идные. В их цитоплазме много различной величины гранул, содержащих гепарин, гиалуроновую кислоту, хондроитинсульфа-ты. При дегрануляции (выделение гранул) гепарин снижает свертываемость крови, увеличивает проницаемость кровеносных сосудов, вызывая тем самым отек. Гепарин является антикоагулянтом. Эозинофилы, содержащие гистаминазу, блокируют эффект гистамина и медленного фактора анафилаксина. Следует отметить, что выброс гранул (дегрануляция) является результатом аллергии, реакции гиперчувствительности немедленного типа и анафилаксии.

Жировые клетки, или адипоциты, крупные (до 100—200 мкм в диаметре), шаровидные, почти полностью заполнены каплей жира, который накапливается в качестве резервного материала. Располагаются жировые клетки обычно группами, образуя жировую ткань. Потеря жира из адипоцитов происходит под влиянием гормонов липолитического действия (адреналин, инсулин) и липазы (липотетический фермент). При этом триглице-риды жировых клеток расщепляются до глицерина и жирных кислот, которые поступают в кровь и переносятся в другие ткани. Адипоциты человека не делятся. Новые адипоциты могут образовываться из адвентициальных клеток, которые располагаются возле кровеносных капилляров.

Адвентициальные клетки представляют собой малодиффе-ренцированные клетки фибробластического ряда. Они прилежат к кровеносным капиллярам, веретенообразные или уплощенные. Ядро у них овоидное, органеллы развиты слабо.

Перициты (перикапиллярные клетки, или клетки Руже) располагаются кнаружи от эндотелия, внутри базального слоя кровеносных капилляров. Это отростчатые клетки, соприкасающиеся отростками с каждым соседним эндотелиоцитом.

Пигментные клетки, или пигментоциты, отростчатые, содержат в своей цитоплазме пигмент меланин. Этих клеток много в радужной и сосудистой оболочках глаза, коже соска и околососкового кружка молочной железы и в других участках тела.

Плазматические клетки (плазмоциты) и лимфоциты являются «рабочими» клетками иммунной системы, они активно перемещаются в тканях, в том числе и в соединительной, участвуют в реакциях гуморального и клеточного иммунитета.

Волокнистые соединительные ткани

Волокнистые соединительные ткани включают рыхлую и плотную волокнистые соединительные ткани. Плотная волокнистая соединительная ткань, в свою очередь, имеет две разновидности — неоформленную и оформленную плотную соединительную ткань.

Рыхлая волокнистая соединительная ткань располагается преимущественно по ходу кровеносных и лимфатических сосудов, нервов, образует строму многих внутренних органов, а также собственную пластинку слизистой оболочки, подслизис-тую и подсерозную основы, адвентициальную оболочку. Она содержит многочисленные клетки: фибробласты, фиброциты, макрофаги, тучные клетки (тканевые базофилы), адипоциты, пигментные клетки, лимфоциты, плазмоциты, лейкоциты. В межклеточном веществе рыхлой волокнистой соединительной ткани преобладает аморфное вещество, а волокна, как правило, тонкие. Волокон мало, они располагаются в разных направлениях, поэтому такая ткань названа рыхлой.

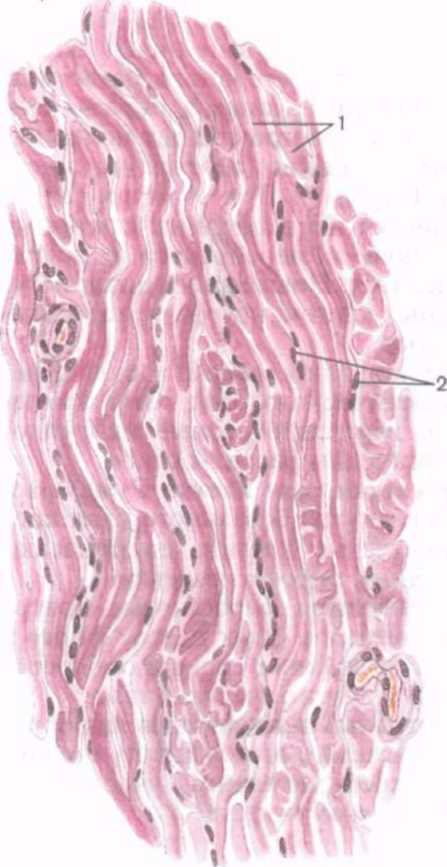

Рис. 12. Плотная волокнистая соединительная ткань.

— пучки коллагеновых волокон;

— ядра фибробластов.

Плотная волокнистая соединительная ткань благодаря хорошо развитым волокнистым структурам выполняет в основном опорную и защитную функции. В межклеточном веществе преобладают волокна, аморфного вещества мало, количество клеток менее значительное (рис. 12). Соединительнотканные волокна или переплетаются в разных направлениях (неоформленная плотная волокнистая ткань), или располагаются параллельно друг другу (оформленная плотная волокнистая ткань).

Неоформленная плотная волокнистая соединительная ткань формирует футляры для мышц, нервов, капсулы органов и отходящие от них внутрь органов трабекулы. Эта ткань образует склеру глаза, надкостницу и надхрящницу, волокнистый слой суставных капсул, сетчатый слой дермы, клапаны сердца, перикард, твердую мозговую оболочку.

Оформленная плотная волокнистая соединительная ткань образует сухожилия, связки, фасции, межкостные мембраны. Параллельно расположенные коллагеновые волокна представляют собой тонкие пучки 1-го порядка. Между ними находятся так называемые сухожильные клетки с характерными темными ядрами продолговатой формы. Пучки коллагеновых волокон 1-го порядка объединены в более толстые пучки 2-го порядка, которые разделены прослойками волокнистой соединительной ткани. Эти пучки сформированы плотно упакованными в слои коллагеновыми волокнами, которые в соседних слоях перекрещиваются почти под прямым углом. Между слоями залегают уплощенные многоотростчатые фиброциты.

Эластическая соединительная ткань образует эластический конус гортани и ее голосовые связки, желтые связки, участвует в образовании стенок артерий эластического типа (аорта, легочный ствол). Главными элементами этой ткани являются тесно прилежащие друг к другу эластические волокна, между которыми залегают малочисленные фиброциты. Тонкофибриллярная сеть, образованная коллагеновыми и ретикулярными микрофибриллами, окутывает эластические волокна.

Ткани со специальными свойствами

К соединительным тканям со специальными свойствами относятся жировая, ретикулярная и слизистая. Они расположены лишь в определенных органах и участках тела и характеризуются особыми чертами строения и своеобразными функциями.

Жировая ткань выполняет трофическую, депонирующую, формообразующую и терморегуляторную функции. Выделяют два вида жировой ткани: белую, образованную однокапель-ными адипоцитами, и бурую, образованную многокапельными адипоцитами. Группы жировых клеток объединены в дольки, отделенные друг от друга перегородками рыхлой волокнистой соединительной ткани, в которой проходят сосуды и нервы. Между отдельными адипоцитами расположены тонкие коллагеновые и ретикулярные волокна, рядом с которыми находятся кровеносные капилляры. У человека преобладает белая жировая ткань. Она окружает некоторые органы, сохраняя их положение в теле человека (например, почки, лимфатические узлы, глазное яблоко и др.), заполняет пространства еще не функционирующих органов (например, молочная железа), замещает красный костный мозг в диафизах длинных трубчатых костей. Большая часть жировой ткани является резервной (подкожная основа, сальники, брыжейки, жировые привески толстой кишки, субсерозная основа). Количество бурой жировой ткани у взрослого человека невелико. Она имеется главным образом у новорожденного ребенка. Подобно белой, бурая жировая ткань также образует дольки, сформированные много капельными адипоцитами. Бурый цвет обусловлен множеством кровеносных капилляров, обилием митохондрий и лизосом в многокапельных адипоцитах. Главная функция бурой жировой ткани у новорожденных — теплоизоляция. У животных бурая жировая ткань поддерживает температуру тела во время зимней спячки.

Ретикулярная соединительная ткань образует строму селезенки, лимфатических узлов, красного костного мозга. Она сформирована ретикулярными клетками, которые соединяются своими отростками, и ретикулярными волокнами. При импрегнации (окраска серебром) под микроскопом видна сеть, состоящая из тонких черного цвета волокон, которые образуют сетчатый каркас. В петлях этой сети располагаются клетки, главным образом лимфоциты, ретикулярные клетки, макрофаги, плазмоциты.

Слизистая соединительная ткань имеется только у зародыша, поэтому ее относят к эмбриональным тканям. Морфологически она напоминает мезенхиму, отличается от нее высокой степенью дифференцировки. Слизистая соединительная ткань входит в состав пупочного канатика и хориона, окружает кровеносные сосуды плода. Слизистая ткань пупочного канатика (вартонов студень) образована слизистыми клетками (их иногда называют мукоцитами), которые имеют отростчатую форму и напоминают мезенхимные, и межклеточным веществом, окрашивающимся толуидиновым синим в розовый цвет за счет наличия большого количества гиалуроновой кислоты. В петлях, образуемых клетками слизистой ткани, проходят тонкие коллагеновые волокна. Многоотростчатые клетки формируют трехмерную сеть. Переплетающиеся пучки коллагеновых микрофибрилл обеспечивают прочность пупочного канатика, а способность гликозаминогли-канов связывать воду создает тургор, что препятствует сдавле-нию сосудов при перекручивании пупочного канатика. По мере увеличения возраста плода увеличивается количество коллагеновых волокон в слизистой ткани.

Кровь

Кровь является разновидностью соединительной ткани. Ее межклеточное вещество жидкое — это плазма крови. В плазме крови находятся («плавают») ее клеточные элементы: эритроциты, лейкоциты, а также тромбоциты (кровяные пластинки). У человека с массой тела 70 кг в среднем 5,0—5,5 л крови (это 5—9 % от всей массы тела). Функциями крови являются перенос кислорода и питательных веществ к органам и тканям и выведение из них продуктов обмена веществ.

Плазма крови представляет собой жидкость, остающуюся после удаления из нее форменных элементов — клеток. Она содержит 90—93 % воды, 7—8 % различных белковых веществ (альбумины, глобулины, липопротеиды, фибриноген), 0,9 % солей, 0,1 % глюкозы. В плазме крови имеются также ферменты, гормоны, витамины и другие необходимые организму вещества. Белки плазмы участвуют в процессе свертывания крови, обеспечивают постоянство ее реакции (рН 7,36), давления в сосудах, вязкость крови, препятствуют оседанию эритроцитов. В плазме крови содержатся иммуноглобулины (антитела), участвующие в защитных реакциях организма.

Содержание глюкозы в крови у здорового человека составляет 80—120 мг% (4,44—6,66 ммоль/л). Резкое уменьшение количества глюкозы (до 2,22 ммоль/л) приводит к резкому повышению возбудимости клеток мозга. Дальнейшее снижение содержания глюкозы в крови ведет к нарушению дыхания, кровообращения, сознания и может быть смертельным для человека.

0

0

г

Д

ж

а — базофильный гранулоцит; б — ацинофильный гранулоцит; в — сегменто-ядерный нейтрофильный гранулоцит; г — эритроцит; д — моноцит; е — тромбоцит; ж — лимфоцит.

Минеральными веществами плазмы крови являются №С1, КО, СаС12, №НС02, №Н2Р04 и другие соли, а также ионы №+, Са2+, К+. Постоянство ионного состава крови обеспечивает устойчивость осмотического давления и сохранение объема жидкости в крови и клетках организма.

К форменным элементам (клеткам) крови относятся эритроциты, лейкоциты, тромбоциты (рис. 13).

Эритроциты (красные кровяные тельца) являются безъядерными клетками, не способными к делению. Количество эритроцитов в 1 мкл крови у взрослого мужчины составляет 3,9—5,5 млн (в среднем 5,0х10|2/л), у женщин — 3,7—4,9 млн (в среднем 4,5х1012/л) и зависит от возраста, физической (мышечной) или эмоциональной нагрузки, содержания гормонов в крови. При сильных кровопотерях (и некоторых заболеваниях) содержание эритроцитов уменьшается, при этом в крови снижается уровень гемоглобина. Это состояние называют анемией (малокровие).

Каждый эритроцит имеет форму двояковогнутого диска диаметром 7—8 мкм и толщиной в центре около 1 мкм, а в краевой зоне — до 2—2,5 мкм. Площадь поверхности одного эритроцита составляет примерно 125 мкм2. Общая поверхность всех эритроцитов в 5,5 л крови достигает 3500—3700 м2. Снаружи эритроциты покрыты полупроницаемой мембраной (оболочкой) — цитолеммой, через которую избирательно проникают вода, газы и другие элементы. В цитоплазме отсутствуют органеллы: 34 % от ее объема составляет пигмент гемоглобин, функцией которого является перенос кислорода (02) и углекислого газа (С02).

Гемоглобин состоит из белка глобина и небелковой группы — гема, содержащего железо. В одном эритроците до 400 млн молекул гемоглобина. Гемоглобин переносит кислород из легких к органам и тканям, а углекислоту — из органов и тканей к легким. Молекулы кислорода благодаря высокому парциальному давлению его в легких присоединяются к гемоглобину. Гемоглобин с присоединившимся к нему кислородом имеет ярко-красный цвет и называется оксигемоглобином. При низком давлении кислорода в тканях кислород отсоединяется от гемоглобина и выходит из кровеносных капилляров в окружающие их клетки, ткани. Отдав кислород, кровь насыщается углекислым газом, давление которого в тканях выше, чем в крови. Гемоглобин в соединении с углекислым газом называется карбогемо-глобином. В легких углекислый газ покидает кровь, гемоглобин которой вновь насыщается кислородом.

Гемоглобин легко вступает в соединение с угарным газом (СО), образуя при этом карбоксигемоглобин. Присоединение угарного газа к гемоглобину происходит в 300 раз легче, чем присоединение кислорода. Поэтому содержания в воздухе даже небольшого количества угарного газа вполне достаточно, чтобы он присоединился к гемоглобину крови и блокировал поступление в кровь кислорода. В результате недостатка кислорода в организме наступает кислородное голодание (отравление угарным газом) и возникают головная боль, рвота, головокружение, потеря сознания и даже смерть.

Лейкоциты (белые кровяные клетки) обладают большой подвижностью, однако имеют различные морфологические признаки. У взрослого человека в 1 л крови от 3,8-109 до 9,0-109 лейкоцитов. В это число, согласно устаревшим представлениям, включают также лимфоциты, имеющие общее с лейкоцитами происхождение (из стволовых клеток костного мозга), однако относящиеся к иммунной системе. Лимфоциты составляют 20— 35 % от общего числа «белых» клеток крови (не эритроцитов).

Лейкоциты в тканях активно перемещаются навстречу различным химическим факторам, среди которых важную роль играют продукты метаболизма. При передвижении лейкоцитов изменяется форма клетки и ядра.

Все лейкоциты в связи с наличием или отсутствием в их цитоплазме гранул подразделяют на две группы: на зернистые и незернистые лейкоциты. Большая группа — это зернистые лейкоциты (гранулоцит ы), которые в своей цитоплазме имеют зернистость в виде мелких гранул и более-менее сегментированное ядро. Лейкоциты второй группы не имеют зернистости в цитоплазме, ядра их несегментированные. Такие лейкоциты называют незернистыми лейкоцитами (агранулоцитами).

У зернистых лейкоцитов при окраске и кислыми, и основными красителями выявляется зернистость. Это нейтрофиль-ные (нейтральные) гранулоциты (нейтрофилы). Другие грануло-циты имеют сродство к кислым красителям. Их называют эози-нофильными гранулоцитами (эозинофилами). Третьи гранулоциты окрашиваются основными красителями. Это базофильные гранулоциты (базофилы). Все гранулоциты содержат два типа гранул: первичные и вторичные — специфические.

Нейтрофильные гранулоциты (нейтрофилы) округлые, их диаметр 7—9 мкм. Нейтрофилы составляют 65—75 % от общего числа «белых» клеток крови (включая лимфоциты). Ядро у нейтрофилов сегментированное, состоит из 2—3 долек и более с тонкими перемычками между ними. Некоторые нейтрофилы имеют ядро в виде изогнутой палочки (палочкоядерные нейтрофилы). Бобовидное ядро у молодых (юных) нейтрофилов. Число таких нейтрофилов невелико — около 0,5 %.

В цитоплазме нейтрофилов имеется зернистость, размеры гранул от 0,1 до 0,8 мкм. Одни гранулы — первичные (крупные азурофильные) — содержат характерные для лизосом гидролитические ферменты: кислые протеазу и фосфатазу, (3-гиалурони-дазы и др. Другие, более мелкие нейтрофильные гранулы (вторичные) имеют диаметр 0,1—0,4 мкм, содержат щелочную фосфатазу, фагоцитины, аминопептидазы, катионные белки. В цитоплазме нейтрофилов имеются гликоген и липиды.

Нейтрофильные гранулоциты, будучи подвижными клетками, обладают довольно высокой фагоцитарной активностью. Они захватывают бактерии и другие частицы, которые разрушаются (перевариваются) под действием гидролитических ферментов. Живут нейтрофильные гранулоциты до 8 сут. В кровеносном русле они находятся 8—12 ч, а затем выходят в соединительную ткань, где осуществляют свои функции.

Эозинофильные гранулоциты (эозинофилы) называются также ацитофильными лейкоцитами из-за способности их гранул окрашиваться кислыми красителями. Диаметр эозинофилов около 9—10 мкм (до 14 мкм). Количество их в крови составляет 1—5 % от общего числа «белых» клеток. Ядро у эозинофилов обычно состоит из двух или, реже, из трех сегментов, соединенных тонкой перемычкой. Встречаются также палочкоядерные и юные формы эозинофилов. В цитоплазме эозинофилов два типа гранул: мелкие, размером 0,1—0,5 мкм, содержащие гидролитические ферменты, и крупные гранулы (специфические) — величиной 0,5—1,5 мкм, имеющие пероксидазу, кислую фосфатазу, гистаминазу и др. Эозинофилы обладают меньшей подвижностью, чем нейтрофилы, однако они тоже выходят из крови в ткани к очагам воспаления. В крови эозинофилы находятся до 3—8 ч. Количество эозинофилов зависит от уровня секреции глюкокортикоидных гормонов. Эозинофилы способны инакти-вировать гистамин благодаря гистаминазе, а также тормозить выделение гистамина тучными клетками.

Базофильные гранулоциты (базофилы) крови имеют диаметр 9 мкм. Количество этих клеток в крови составляет 0,5—1 %. Ядро у базофилов дольчатое или сферическое. В цитоплазме имеются гранулы размером от 0,5 до 1,2 мкм, содержащие гепарин, гистамин, кислую фосфатазу, пероксидазу, серотонин. Базофилы участвуют в метаболизме гепарина и гистамина, влияют на проницаемость кровеносных капилляров и на процесс свертывания крови.

К незернистым лейкоцитам, или агрануло-ц и т а м, относятся моноциты и лейкоциты. Моноциты в крови составляют 6—8 % от общего числа лейкоцитов и находящихся в крови лимфоцитов. Диаметр моноцитов 9—12 мкм (18— 20 мкм — в мазках крови). Форма ядра у моноцитов различная — от бобовидного до дольчатого. Цитоплазма слабобазо-фильная, в ней имеются мелкие лизосомы и пиноцитозные пузырьки. Моноциты, происходящие из стволовых клеток костного мозга, относятся к так называемой мононуклеарной фагоцитарной системе (МФС). В крови моноциты циркулируют от 36 до 104 ч, затем выходят в ткани, где превращаются в макрофаги.

Тромбоциты крови (кровяные пластинки) представляют собой бесцветные округлые или веретенообразные пластинки диаметром 2—3 мкм. Образовались тромбоциты путем отделения от мегакариоцитов — гигантских клеток костного мозга. В 1 л крови от 200-109 до 300-109 тромбоцитов. У каждого тромбоцита выделяют гиаломер и расположенный в нем грануломер в виде зернышек размером около 0,2 мкм. В гиаломере находятся тонкие филаменты, а среди скопления зернышек грануломера располагаются митохондрии и гранулы гликогена. Благодаря способности разрушаться и склеиваться тромбоциты участвуют в свертывании крови. Продолжительность жизни тромбоцитов составляет 5—8 сут.

В крови постоянно присутствуют также клетки лимфоидно-го ряда (лимфоциты), которые являются структурными элементами иммунной системы. В то же время в научной и учебной литературе эти клетки все еще рассматриваются как незернистые лейкоциты, что явно неправильно.

Лимфоциты содержатся в большом количестве в крови (1000—4000 в 1 мм3), преобладают в лимфе и ответственны за иммунитет. В организме взрослого человека их число достигает 61012. Большая часть лимфоцитов постоянно циркулирует в крови и тканях, что способствует выполнению ими функции иммунной защиты организма. Все лимфоциты имеют сферическую форму, но отличаются друг от друга своими размерами. Диаметр большей части лимфоцитов около 8 мкм (малые лимфоциты). Примерно 10 % клеток имеют диаметр около 12 мкм (средние лимфоциты). В органах иммунной системы имеются и большие лимфоциты (лимфобласты) диаметром около 18 мкм. Последние в норме не встречаются в циркулирующей крови. Это молодые клетки, которые обнаруживаются в органах иммунной системы. Цитолемма лимфоцитов образует короткие микроворсинки. Округлое ядро, заполненное в основном конденсированным хроматином, занимает большую часть клетки. В окружающем узком ободке базофиль-ной цитоплазмы множество свободных рибосом, а в 10 % клеток содержится небольшое количество азурофильных гранул — лизосом. Элементы зернистой эндоплазматической сети и митохондрии малочисленны, комплекс Гольджи развит слабо, центриоли мелкие.

Скелетные ткани

К соединительным тканям относятся также хрящевая и костная ткани, из которых построен скелет тела человека. Эти ткани называют скелетными. Органы, построенные из этих тканей, выполняют функции опоры, движения, защиты. Они также участвуют в минеральном обмене.

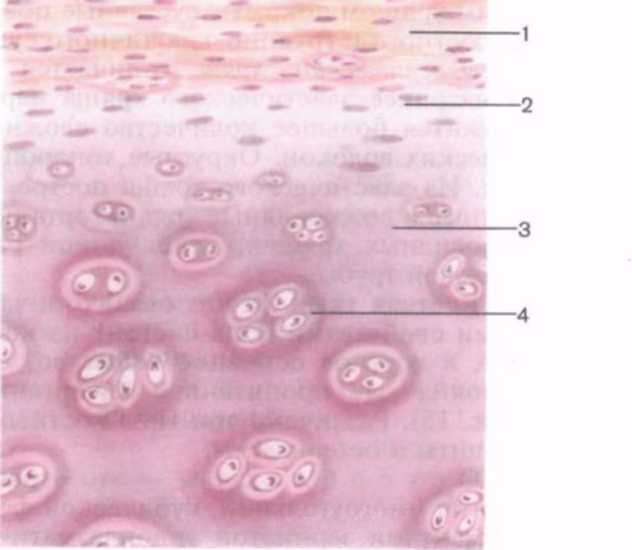

Хрящевая ткань (textns cartüaginus) образует суставные хрящи, межпозвоночные диски, хрящи гортани, трахеи, бронхов, наружного носа. Состоит хрящевая ткань из хрящевых клеток (хондробластов и хондроцитов) и плотного, упругого межклеточного вещества (рис. 14).

Хрящевая ткань содержит около 70—80 % воды, 10—15 % органических веществ, 4—7 % солей. Около 50—70 % сухого вещества хрящевой ткани — это коллаген. Межклеточное вещество (матрикс), вырабатываемое хрящевыми клетками, состоит из комплексных соединений, в которые входят протеогликаны, ги-алуроновая кислота, молекулы гликозаминогликанов. В хрящевой ткани присутствуют клетки двух типов: хондробласты (от греч. Chondros — хрящ) и хондроциты.

Хондробласты — это молодые, способные к митоти-ческому делению округлые или овоидные клетки. Они продуцируют компоненты межклеточного вещества хряща: протеогликаны, гликопротеины, коллаген, эластин. Цитолемма хондробластов образует множество микроворсинок. Цитоплазма богата РНК, хорошо развитой эндоплазматической сетью (зернистой и незернистой), комплексом Гольджи, митохондриями, лизосо-мами, гранулами гликогена. Ядро хондро-бласта, богатое активным хроматином, имеет 1—2 ядрышка.

Рис. 14. Строение гиалинового хряща.

1 — надхрящница; 2 — зона хряща с молодыми хрящевыми клетками (хондроген-ный слой); 3 — основное (межклеточное) вещество; 4 — группы хондроцитов (зрелые хрящевые клетки).

Хондроциты— это зрелые крупные клетки хрящевой ткани. Они округлые, овальные или полигональные, с отростка ми, развитыми органеллами. Хондроциты располагаются в полостях — лакунах, окружены межклеточным веществом. Если в лакуне одна клетка, то такая лакуна называется первичной. Чаще всего клетки располагаются в виде изогенных групп (2— 3 клетки), занимающих полость вторичной лакуны. Стенки лакуны состоят из двух слоев: наружного, образованного коллаге-новыми волокнами, и внутреннего, состоящего из агрегатов протеогликанов, которые входят в контакт с гликокаликсом хрящевых клеток.

Структурной и функциональной единицей хрящей является х о н д р о н, образованный клеткой или изогенной группой клеток, околоклеточным матриксом и капсулой лакуны.

В соответствии с особенностями строения хрящевой ткани различают три вида хряща: гиалиновый, волокнистый и эластический хрящ.

Гиалиновый хрящ (от греч. пуа1о8 — стекло) имеет голубоватый цвет. В его основном веществе располагаются тонкие кол-лагеновые волокна. Хрящевые клетки имеют разнообразные форму и строение в зависимости от степени дифференцировки и места расположения их в хряще. Хондроциты образуют изо-генные группы. Из гиалинового хряща построены суставные, реберные хрящи и большинство хрящей гортани.

Волокнистый хрящ, в основном веществе которого содержится большое количество толстых коллагеновых волокон, обладает повышенной прочностью. Клетки, расположенные между коллагеновыми волокнами, имеют вытянутую форму, у них длинное палочковидное ядро и узкий ободок базофильной цитоплазмы. Из волокнистого хряща построены фиброзные кольца межпозвоночных дисков, внутрисуставные диски и мениски. Этим хрящом покрыты суставные поверхности височно-нижне-челюстного и грудино-ключичного суставов.

Эластический хрящ отличается упругостью, гибкостью. В матриксе эластического хряща наряду с коллагеновыми содержится большое количество сложно переплетающихся эластических волокон. Округлые хондроциты расположены в лакунах. Из эластического хряща построены надгортанник, клиновидные и рожковидные хрящи гортани, голосовой отросток чер-паловидных хрящей, хрящ ушной раковины, хрящевая часть слуховой трубы.

Костная ткань ^ёхик 6з8е1) отличается особыми механическими свойствами. Она состоит из костных клеток, замурованных в костное основное вещество, содержащее коллагеновые волокна и пропитанное неорганическими соединениями (рис. 15). Различают три типа костных клеток: остеобласты, ос-теоциты и остеокласты.

Остеобласты — это отростчатые молодые костные клетки многоугольной, кубической формы. Остеобласты богаты элементами зернистой эндоплазматической сети, рибосомами,

хорошо

развитым комплексом Гольджи и резко

базофильной цитоплазмой. Они залегают

в поверхностных слоях кости. Округлое

или овальное ядро их богато хроматином

и содержит одно крупное ядрышко, обычно

расположенное на периферии. Остеобласты

окружены тонкими коллагеновыми

микрофибриллами. Вещества, синтезируемые

остеобластами, выделяются через всю

их поверхность в различных направлениях,

что приводит к образованию стенок

лакун, в которых эти клетки залегают.

Остеобласты синтезируют компоненты

межклеточного вещества (коллаген —

это компонент протеогликана). В

промежутках между волокнами

располагается аморфное вещество —

остеоидная ткань, или предкость, которая

затем кальцифициру-ется. Органический

матрикс кости содержит кристаллы

гидро-ксиапатита и аморфный фосфат

кальция, элементы которых поступают

в костную ткань из крови через тканевую

жидкость.

хорошо

развитым комплексом Гольджи и резко

базофильной цитоплазмой. Они залегают

в поверхностных слоях кости. Округлое

или овальное ядро их богато хроматином

и содержит одно крупное ядрышко, обычно

расположенное на периферии. Остеобласты

окружены тонкими коллагеновыми

микрофибриллами. Вещества, синтезируемые

остеобластами, выделяются через всю

их поверхность в различных направлениях,

что приводит к образованию стенок

лакун, в которых эти клетки залегают.

Остеобласты синтезируют компоненты

межклеточного вещества (коллаген —

это компонент протеогликана). В

промежутках между волокнами

располагается аморфное вещество —

остеоидная ткань, или предкость, которая

затем кальцифициру-ется. Органический

матрикс кости содержит кристаллы

гидро-ксиапатита и аморфный фосфат

кальция, элементы которых поступают

в костную ткань из крови через тканевую

жидкость.

Остеоциты — это зрелые многоотростчатые веретенообразные костные клетки с крупным округлым ядром, в котором