- •Для студентов медицинских вузов, аспирантов, врачей.

- •Venae мышца

- •2 Сапин, том 1

- •3 Сапин, том 1

- •4 Сапин, том 1

- •5 Сипки. Том 1

- •Что проходит в канале

- •6. Барабанный каналец

- •3 Рис. 57. Сошник; вид сбоку.

- •5. Наружное сонное

- •6. Шилососце-видное

- •Канал подъязычного нерва

- •Мыщелковое

- •14. Затылочное большое

- •3. Внутреннее сонное

- •4. Круглое

- •5. Овальное

- •6. Остистое

- •6. Большое затылочное

- •Назовите кости, которые развиваются из хрящей первой и второй висцеральных дуг.

- •В каком возрасте начинают формироваться придаточные пазухи в воздухоносных костях черепа?

- •Назовите аномалии и пороки развития костей черепа.

- •14 Опшн, -гон ]

- •Назовите составные части мышцы.

- •Назовите вспомогательные аппараты мышц, расскажите об их строении и назначении.

- •Мышца гордецов

- •Глазничная часть

- •35 Сипни. Том 1

- •Назовите варианты и аномалии органов полости рта, глотки и пищевода.

- •Расскажите об известных вам вариантах и аномалиях желудка, тонкой и толстой кишки, печени и поджелудочной железы.

- •Сегментарный бронх Бронхол егочн ый сегмент

- •1 Верхушка легкого; 2 — горизонтальная щель (правого легкого); 3 — косая щель; 4 — нижний край легкого; 5 — нижняя граница париетальной плевры.

- •605, 271 Иннервация 601

- •247 Живот 315

- •245, 256, 259 Поперечная 538, 208, 234, 240, 245,

- •247, 256, 259 Сигмовидная 539, 208, 234, 240,

- •265, 267 Надколенник 192, 83, 188, 195

- •251, 252, 253 Процесс голосообразования 597 Пузырь желчный 557, 234, 247, 251, 252

- •190, 199, 204 Короткий 420, 445, 192, 193,

- •189, 190, 195 Сфинктер(ы) 484

Расскажите о начальных этапах развития пищеварительной системы (в течение 1-го и 2-го месяцев жизни зародыша).

Опишите изменения в постнатальном онтогенезе полости рта и ее органов, глотки и пищевода.

Назовите варианты и аномалии органов полости рта, глотки и пищевода.

Расскажите об известных вам вариантах и аномалиях желудка, тонкой и толстой кишки, печени и поджелудочной железы.

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Дыхательная система (systema respiratorium), или дыхательный аппарат (apparatus respiratorius), снабжает организм кислородом и выводит из него углекислый газ. Эта система состоит из дыхательных путей и парных дыхательных органов — легких. Соответственно расположению дыхательные пути подразделяются на верхний и нижний отделы. К верхним дыхательным путям относят полость носа, носовую и ротовую части глотки. К нижним дыхательным путям относят гортань, трахею, бронхи (бронхиальное дерево). Дыхательные пути представляют собой трубки разной величины и формы, просвет которых сохраняется благодаря наличию в их стенках костного или хрящевого скелета. Изнутри, со стороны просвета, стенки дыхательных путей выстланы слизистой оболочкой, которая покрыта мерцательным эпителием. В слизистой оболочке много желез, выделяющих слизь, и кровеносных сосудов. Благодаря этому дыхательные пути выполняют не только воздухопроводящую, но и защитную функцию. В них воздух очищается от посторонних частиц, увлажняется, согревается.

В легких происходит газообмен. Из альвеол легких путем диффузии в кровь легочных капилляров поступает кислород, а обратно — из крови в альвеолы выходит углекислый газ.

К дыхательной системе относится сложно устроенный орган — гортань, которая выполняет не только воздухопроводящую, но и голосообразующую функцию.

НОС

Область носа включает наружный нос и полость носа.

Наружный нос (násus extérnus) состоит из корня, спинки, верхушки и крыльев носа. Корень носа (rádix nási) находится в верхней части лица, отделяясь от лба выемкой — переносьем. Боковые отделы наружного носа по срединной линии соединяет спинка носа (dórsum nási), заканчивающаяся спереди верхушкой. Нижняя часть боковых отделов образует крылья носа (álae nási), ограничивающие ноздри — отверстия для прохождения воздуха. Ноздри (nares) по срединной линии разделены перепончатой частью носовой перегородки. Корень носа, верхняя часть спинки наружного носа имеют костную основу, образованную носовыми костями и лобными отростками верхней челюсти. Средняя часть спинки и боковой отдел наружного носа в качестве основы имеют парный треугольной формы латеральный хрящ носа (cartilágo nási lateralis), который по срединной линии соединяется с таким же хрящом противоположной стороны (рис. 260). Книзу от латерального хряща располагается большой хрящ крыла носа (cartilágo aláris major), который спереди и сбоку ограничивает ноздрю соответствующей стороны. Малые хрящи крыльев (cartilágines alares minores) в количестве 2—3 с каждой стороны расположены позади большого хряща крыла носа, между ним и краем грушевидного отверстия. Между латеральным хрящом и большим хрящом крыла носа часто встречается несколько различных по величине добавочных носовых хрящей (cortilágines nasales accessóriae).

К внутренней поверхности спинки носа примыкает хрящ перегородки носа (cartilágo sépti nasi). Он непарный, имеет неправильную четырехугольную форму. Сзади и сверху хрящ перегородки носа соединен с перпендикулярной пластин

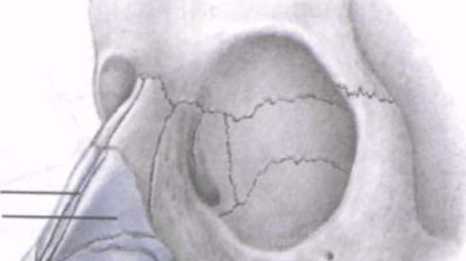

Рис.

260. Костный

и

хрящевой

скелет наружного носа.

— малый

хрящ крыла носа;

—

большой

хрящ

крыла

носа;

—

латеральный

хрящ

носа;

—

хрящ

перегородки

носа.

Полость носа (cávum nasi) разделяется перегородкой носа на правую и левую половины. Спереди на лице полость носа открывается ноздрями, сзади через хоаны она сообщается с носоглоткой. В составе перегородки носа (septum nasi) различают перепончатую, хрящевую и костную части. Перепончатая и хрящевая части подвижные. В каждой половине полости носа выделяют переднюю часть — преддверие и собственно полость носа, расположенную сзади. Преддверие полости носа (vestibulum nasi) вверху ограничено небольшим возвышением — порогом носа (limen nasi), образованным верхним краем большого хряща крыла носа. На боковых стенках полости носа имеются по три вдающихся в полость носа возвышения — носовые раковины (рис. 261). Под верхней, средней и нижней носовыми раковинами располагаются углубления: верхний, средний и нижний носовые ходы. Верхний носовой ход имеется лишь в задних отделах носовой полости. Между перегородкой носа и медиальной поверхностью носовых раковин с каждой стороны расположен общий носовой ход, имеющий вид узкой вертикальной щели, ориентированной в сагиттальной плоскости. В верхний носовой ход открываются клиновидная пазуха и задние ячейки решетчатой кости; в средний носовой ход — лобная пазуха (через решетчатую воронку), верхнечелюстная пазуха (посредством полулунной расщелины), а также передние и средние ячейки решетчатой кости. Средний носовой ход с помощью клинонебного отверстия сообщается с крыловидно-небной ямкой; нижний носовой ход — с глазницей (через носо-слезный проток).

Слизистая

оболочка преддверия полости носа

выстлана плоским эпителием, который

является продолжением кожного покрова.

Под эпителием в соединительнотканном

слое заложены сальные железы и корни

щетинковых волос. У полости носа

выделяют обонятельную и дыхательную

области. Обонятельная

область

(regio

olfactória) занимает

верхние носовые раковины, верхнюю

часть средних носовых раковин и верхнюю

часть перегородки носа. Обонятельная

и дыхательная области выстланы реснитчатым

псевдомногослойным эпителием. В

эпителиальном покрове обонятельной

области имеются нейросенсорные биполярные

клетки. В эпителии остальной части

слизистой оболочки полости носа

(дыхательная

область, regio

respiratoria) содержится

большое число бокаловидных клеток,

выделяющих слизь. Слизь покрывает

эпителий, увлажняет воздух. Благодаря

движению ресничек слизь с инородными

частицами удаляется наружу. Собственная

пластинка слизистой оболочки тонкая,

содержит значительное число эластических

волокон, а также многочисленные серозные

и слизистые железы. В толще собственной

пластинки слизистой оболочки много

кровеносных сосудов, особенно тонкостенных

вен, присутствие которых способствует

согреванию вдыхаемого воздуха. Мышечная

пластинка слизистой оболочки развита

слабо, подслизистая основа тонкая,

содержит сосудистые и нервные сплетения,

лим-фоидную TKíiHb,

тучные

и другие клетки, железы.

Слизистая

оболочка преддверия полости носа

выстлана плоским эпителием, который

является продолжением кожного покрова.

Под эпителием в соединительнотканном

слое заложены сальные железы и корни

щетинковых волос. У полости носа

выделяют обонятельную и дыхательную

области. Обонятельная

область

(regio

olfactória) занимает

верхние носовые раковины, верхнюю

часть средних носовых раковин и верхнюю

часть перегородки носа. Обонятельная

и дыхательная области выстланы реснитчатым

псевдомногослойным эпителием. В

эпителиальном покрове обонятельной

области имеются нейросенсорные биполярные

клетки. В эпителии остальной части

слизистой оболочки полости носа

(дыхательная

область, regio

respiratoria) содержится

большое число бокаловидных клеток,

выделяющих слизь. Слизь покрывает

эпителий, увлажняет воздух. Благодаря

движению ресничек слизь с инородными

частицами удаляется наружу. Собственная

пластинка слизистой оболочки тонкая,

содержит значительное число эластических

волокон, а также многочисленные серозные

и слизистые железы. В толще собственной

пластинки слизистой оболочки много

кровеносных сосудов, особенно тонкостенных

вен, присутствие которых способствует

согреванию вдыхаемого воздуха. Мышечная

пластинка слизистой оболочки развита

слабо, подслизистая основа тонкая,

содержит сосудистые и нервные сплетения,

лим-фоидную TKíiHb,

тучные

и другие клетки, железы.

Воздух из полости носа через хоаны поступает в носовую, затем в ротовую части глотки, далее — в гортань. Строение глотки описано выше.

Рентгеноанатомия полости носа. Рентгенография полости носа производится в носоподбородочной и носолобной проекциях. На рентгеновском снимке видны носовые раковины, носовые ходы, перегородка полости носа, околоносовые пазухи.

Иннервация слизистой оболочки полости носа: чувствительная (передней части) — передним решетчатым нервом из носоресничного нерва; задней части латеральной стенки полости носа и перегородки носа — носонебным нервом и задними носовыми ветвями (из верхнечелюстного нерва). Железы слизистой оболочки получают секреторную иннервацию из крылонебного узла.

Кровоснабжение: клиновидно-небная артерия (из верхнечелюстной артерии), передняя и задняя решетчатые артерии (из глазной артерии). Венозный отток: клиновидно-небная вена (приток крыловидного сплетения).

Отток лимфы: в поднижнечелюстные и подбородочные лимфатические узлы.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛОСТИ НОСА

У новорожденного полость носа низкая (высота ее 17,5 мм) и узкая. Носовые раковины относительно толстые. Верхний носовой ход отсутствует, средний и нижний развиты слабо. Носовые раковины не достигают перегородки полости носа, общий носовой ход остается свободным, и через него осуществляется дыхание новорожденного, хоаны низкие. К 6 мес высота полости носа увеличивается до 22 мм и формируется средний носовой ход, к 2 годам — нижний, после 2 лет — верхний. К 10 годам полость носа увеличивается в длину в 1,5 раза, а к 20 годам — в 2 раза. К этому возрасту увеличивается ее ширина. Из околоносовых пазух у новорожденного имеется только слабо развитая верхнечелюстная. Остальные пазухи начинают формироваться после рождения. Лобная пазуха появляется на 2-м году жизни, клиновидная — к 3 годам, ячейки решетчатой кости — к 3—

годам. К 8—9 годам верхнечелюстная пазуха занимает почти все тело кости. Отверстие, через которое верхнечелюстная пазуха сообщается с полостью носа, у ребенка 2 лет овальное, а к

годам — округлое. Лобная пазуха к 5 годам имеет размеры горошины. Суживаясь книзу, через решетчатую воронку она сообщается со средним носовым ходом. Размеры клиновидной пазухи у ребенка 6—8 лет достигают 2—3 мм. Пазухи решетчатой кости в 7-летнем возрасте плотно прилежат друг к другу; к 14 годам по строению они похожи на решетчатые ячейки взрослого человека.

ГОРТАНЬ

Гортань (larynx) выполняет дыхательную и голосообразова-тельную функции, защищает нижние дыхательные пути от попадания в них чужеродных частиц. Гортань напоминает неправильной формы трубку, расширенную вверху и суженную внизу Верхняя граница гортани находится на уровне нижнего края IV шейного позвонка; нижняя — у нижнего края VI шейного позвонка. Гортань располагается в передней области шеи, ее взаимоотношения с соседними органами сложные. Вверху гортань прикреплена к подъязычной кости, внизу — продолжается в трахею. Спереди гортань прикрыта поверхностной и предтрахе-альной пластинками шейной фасции и подподъязычными мышцами шеи. Спереди и с боков гортань охватывается правой и левой долями щитовидной железы. Позади гортани находится гортанная часть глотки. Тесная связь гортани с глоткой объясняется развитием дыхательной системы (эпителия и желез) из вентральной стенки глоточной части первичной кишки и принадлежностью глотки одновременно к дыхательным и пищеварительным путям. На уровне ротоглотки происходит перекрест дыхательных и пищеварительных путей (рис. 262).

Отделы гортани. У гортани выделяют преддверие, межжелудочковый отдел и подголосовую полость (рис. 263, 264).

Преддверие гортани (vestibulum laryngis) находится между входом в гортань вверху и складками преддверия (ложными голосо-

ю

9

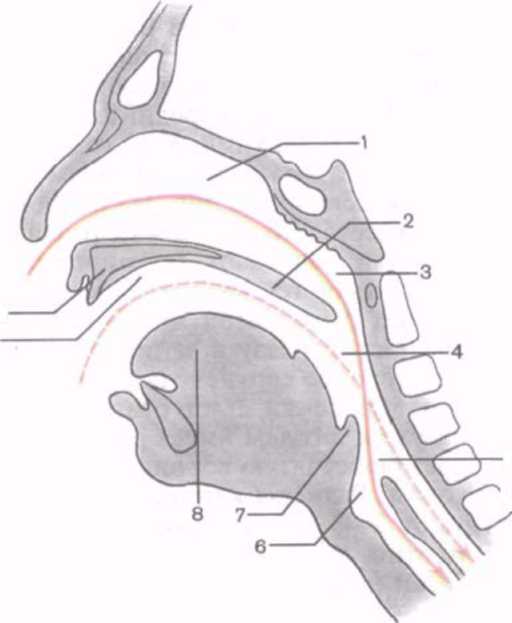

Рис. 262. Дыхательный (сплошная линия) и пищеварительный (пунктирная линия) пути в области глотки и их перекрест (схема).

5 1 — полость носа; 2 — мягкое небо; 3 — носовая часть \ глотки; 4 — ротовая часть глотки; 5 — гортанная часть глотки; 6 — полость гортани: 7 — надгортанник; 8 — язык; 9 — полость рта; 10— твердое небо.

выми складками) внизу. Между складками преддверия (plicae vestibulares) расположена щель преддверия (rima vestibuli). Передняя стенка преддверия (высотою 4 см) образована покрытым сли-

Рис.

264. Полость гортани. (Разрез во фронтальной

плоскости.)

Рис.

264. Полость гортани. (Разрез во фронтальной

плоскости.)

1 — надгортанник; 2 — подъязычная кость; 3 — щитоподъязычная мембрана; 4 — черпалонадгортанная складка; 5 — складка преддверия; 6 — гортанный желудочек; 7 — голосовая складка; 8 — щиточерпаловидная мышца; 9 — эластический конус; 10 — перстневидный хрящ; 11 — перстнещитовидная мышца; 12 — латеральная перстнечерпаловидная мышца; 13 — голосовая мышца; 14 — голосовая щель; 15 — черпалонадгортанная мышца; 16 — над-гортанниковый бугорок.

зистой оболочкой надгортанником, сзади — черпаловидными хрящами. Высота этой задней стенки преддверия гортани составляет 1,0—1,5 см. Боковые стенки преддверия образованы с каждой стороны черпалонадгортанной связкой.

Межжелудочковый отдел, самый короткий, находится между складками преддверия вверху и голосовыми складками внизу.

С каждой стороны имеется углубление — желудочек гортани (ventriculum laryngis). Правая и левая голосовые складки (plicae vocales) ограничивают голосовую щель (rima glóttidis). Длина этой щели у мужчин составляет 20—24 мм, у женщин — 16—19 мм. Ширина голосовой щели при дыхании равна в среднем 5 мм, при голосообразовании возрастает. Большую переднюю часть голосовой щели называют межперепончатой частью (párs intermembránacea).

Подголосовая полость (cávitas infraglottica) — нижний отдел гортани, находится между голосовыми складками сверху и до входа в трахею внизу.

Хрящи гортани. Основу гортани (скелет) составляют хрящи, соединенные связками, суставами и мышцами. Хрящи гортани подразделяют на парные и непарные. К непарным хрящам относят щитовидный, перстневидный хрящи и надгортанник. К парным хрящам принадлежат черпаловидные, рожковидные, клиновидные и непостоянные зерновидные хрящи гортани (рис. 265).

Щитовидный хрящ (cartílago thyroídea), самый крупный хрящ гортани, состоит из двух четырехугольных пластинок, соединенных под углом в передней части гортани. Угол соединения пластинок у женщин составляет примерно 120°, у мужчин — 90°. У мужчин этот угол сильно выступает вперед, образуя выступ гортани (prominentia laryngis) — «адамово яблоко». Правая и левая пластинки щитовидного хряща (lámina déxtra et lámina sinistra) расходятся назад и латерально, образуя конструкцию в виде щита. На верхнем крае хряща (над выступом гортани) имеется глубокая треугольной формы верхняя щитовидная вырезка (incisúra thyroídea superior). Нижняя щитовидная вырезка (incisúra thyroídea inferior) выражена слабо, она расположена на нижнем крае хряща. Задние края пластинок с каждой стороны образуют более длинный верхний рог (cornu supérius) и короткий нижний рог (córnu inférius), имеющий суставную площадку для соединения с перстневидным хрящом. На наружной поверхности обеих пластинок щитовидного хряща имеется коса я линия (línea obliqua) — место прикрепления грудинощито-видной и щитоподъязычной мышц.

Перстневидный хрящ (cartilágo cricoidea) напоминает по форме перстень. Он имеет обращенную вперед дугу (árcus cartiláginis cricoideae) и назад — четырехугольную широкую пластинку (lámina cartiláginis cricoideae). На верхнелатеральном крае пластинки перстневидного хряща с каждой стороны имеется суставная поверхность для сочленения с черпало-видным хрящом соответствующей стороны. На боковой части пластинки перстневидного хряща, у места перехода ее в дугу, находится парная суставная поверхность для соединения с нижним рогом щитовидного хряща.

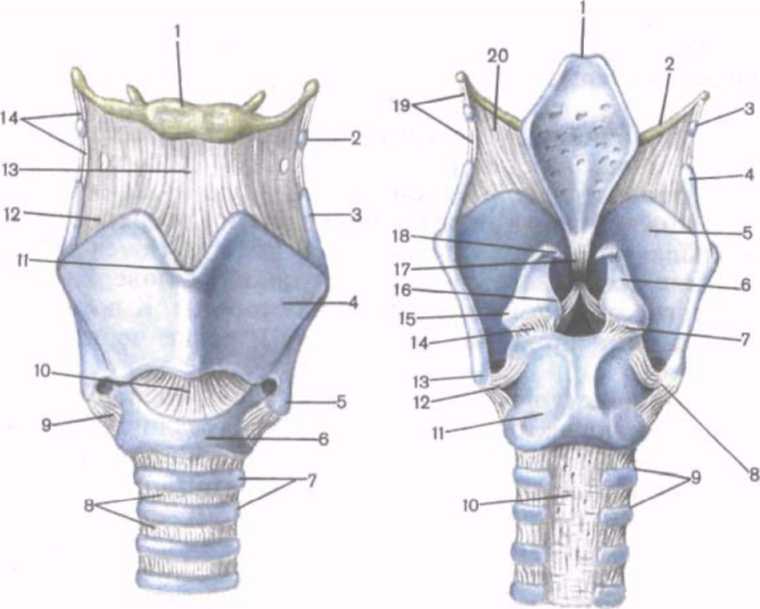

А Б

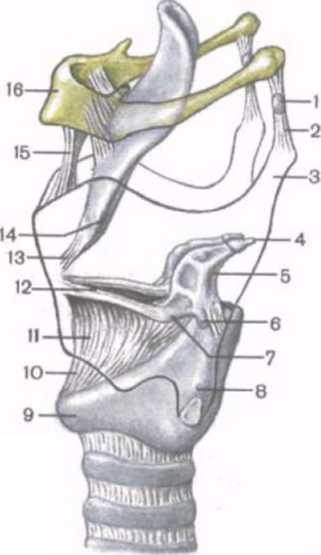

Рис. 265. Хрящи, связки и суставы гортани.

А — вид спереди: 1 — подъязычная кость; 2 — зерновидный хрящ; 3 — верхний рог (щитовидного хряща); 4 — левая пластинка (щитовидного хряща); 5 — нижний рог (щитовидного хряща); 6 — дуга перстневидного хряща; 7 — хрящи трахеи; 8 — кольцевые связки трахеи; 9 — перстнещитовидный сустав;

— перст не щи то видная связка; 11 — верхняя щитовидная вырезка; 12 — щитоподъязычнаи мембрана; 13 —срединная щитоподьязычная связка; 14 — латеральная щитоподъязычная связка. Б — вид сзади; 1 — надгортанник; 2 — большой рог подъязычной кости; 3 — зерновидный хрящ; 4 — верхний рог щитовидного хряща; 5 — правая пластинка щитовидного хряща; 6 — черпало-видный хрящ; 7 — правый перстнечерпаловидный сустав; 8 — правый перстнещитовидный сустав; 9 — хрящи трахеи; 10 — перепончатая стенка трахеи;

— пластинка перстневидного хряща; 12 — левый перстнещитовидный сустав; 13 — нижний рог щитовидного хряща; 14 — левый перстнечерпаловидный сустав; 15 — мышечный отросток черпаловидного хряща; 16 — голосовой отросток черпаловидного хряща; 17 — щитонадгортанная связка; 18 — рожковидный хрящ; 19 — латеральная щитоподъязычная связка; 20 — щито-подъязычная мембрана.

Черпаловидный хрящ (cartílago arytenoidea) внешне напоминает пирамиду с обращенным вниз основанием и вверх — верхушкой. Основание черпаловидного хряща (básis cartiláginis arytenoideae) имеет суставную поверхность (fácies articuláris), которая участвует в образовании перстнечерпаловидного сустава. Верхушка черпаловидного хряща (ápex cartiláginis arytenoideae) заострена и наклонена кзади. Кпереди от основания черпаловидного хряща отходит короткий голосовой отросток (processus vocális), образованный эластическим хрящом. К этому отростку прикрепляется голосовая связка. Латерально от основания чер-паловидного хряща отходит короткий и толстый мышечный отросток (processus musculáris), к которому прикрепляются мышцы, приводящие в движение черпаловидный хрящ. Черпа-ловидный хрящ имеет переднелатеральную поверхность с небольшой продолговатой ямкой, медиальную и заднюю поверхности. В нижней части переднелатеральной поверхности имеется небольшая продолговатая ямка (fóvea oblongáta). Медиальная поверхность обращена к такой же поверхности чер-паловидного хряща противоположной стороны. К вогнутой задней поверхности прилежат поперечная и косые черпаловидные мышцы.

Надгортанник (epiglóttis) имеет листовидную форму, гибкий, упругий, эластический. У надгортанника различают нижнюю узкую часть — стебелек (petiólus epiglóttidis) и широкую закругленную верхнюю часть. Стебелек надгортанника прикреплен к внутренней поверхности щитовидного хряща, ниже его верхней вырезки. Располагается надгортанник над входом в гортань, прикрывает его спереди и сверху. Передняя поверхность надгортанника выпуклая, обращена к корню языка и к телу подъязычной кости. Вогнутая задняя поверхность надгортанника направлена в сторону преддверия гортани. На этой поверхности видны многочисленные ямочки — устья слизистых желез, и возвышение — надгортанный бугорок (tubérculum epiglótticum).

Рожковидный хрящ, санториниев хрящ (cartílago corniculáta), эластический, располагается на верхушке черпаловидного хряща, образует выступающий кверху рожковидный бугорок (tubérculum corniculátum).

Клиновидный хрящ, врисбергов хрящ (cartílago cuneifórmis), имеет небольшие размеры, располагается в толще черпалонад-гортанной складки, выше и кпереди от рожковидного хряща. Клиновидный хрящ формирует клиновидный бугорок (tubérculum cuneiforme), образующий возвышение (утолщение) у этой связки.

Зерновидный хрящ (cartílago tritícea) парный, непостоянный, имеет малые размеры, располагается в толще латеральной щитоподъязычной связки, натянутой между верхним рогом щитовидного хряща и концом большого рога подъязычной кости.

Суставы и связки гортани. Хрящи гортани подвижны, что обеспечивается наличием двух пар суставов и действующими на них{ мышцами. Перстнещитовидный сустав (articulátio cri-cothyroidea) парный, образован сочленением суставной поверхности нижнего рога щитовидного хряща и суставной площадкой на боковой поверхности пластинки перстневидного хряща. Сустав этот комбинированный, движения выполняются одновременно в обоих суставах относительно фронтальной оси. Щитовидный хрящ при сокращении соответствующих мышц наклоняется вперед и возвращается в исходное положение. При наклоне щитовидного хряща кпереди увеличивается расстояние между его углом и основанием черпаловидного хряща. Соответствующая голосовая связка при этом натягивается. Перстнечерпаловидный сустав (articulâtio cricoarytenoidea) парный, образуется суставными поверхностями основания черпаловидного хряща и верхнелатерального края пластинки перстневидного хряща. В перстнечерпаловидных суставах происходят движения вокруг вертикальной оси. При повороте черпаловидных хрящей вовнутрь их голосовые отростки сближаются и голосовая щель суживается. При повороте черпаловидных хрящей кнаружи голосовые отростки расходятся в стороны, голосовая щель расширяется. Возможно незначительное скольжение черпаловидных хрящей относительно пластинки перстневидного хряща. При сближении черпаловидных хрящей задняя часть голосовой щели суживается, при удалении хрящей друг от друга расширяется.

Помимо суставов, хрящи гортани соединяются друг с другом, а также с подъязычной костью многочисленными связками. Щитоподъязынная мембрана (membrâna thyrohyoidea) подвешивает гортань к подъязычной кости. Эта мембрана внизу прикрепляется к верхнему краю щитовидного хряща, а вверху — к подъязычной кости. Щитоподъязычная мембрана в средней своей части утолщается и образует срединную щитоподъязычную связку (lig.thyrohyoïdeum mediânum). Боковые отделы щитопо-дъязычной мембраны также формируют утолщения: правую и левую латеральные щитоподъязычные связки (lig.thyrohyoïdeum latérale). Передняя поверхность надгортанника прикрепляется к подъязычной кости при помощи подъязычно-надгортанной связки (lig.hyoepiglotticum), а к щитовидному хрящу — с помощью щитонадгортанной связки (lig.thyroepiglotticum). Срединная перстнещитовидная связка (lig.cricothyroideum mediânum) начинается на верхнем крае дуги перстневидного хряща и прикрепляется на нижнем крае щитовидного хряща. Она удерживает щитовидный хрящ от опрокидывания его кзади. Перстнетрахеальная связка (lig.cricotracheâle) соединяет нижний край дуги перстневидного хряща с верхним краем I хряща трахеи.

Мышцы гортани. Мышцы гортани по функциональному признаку подразделяются на мышцы, натягивающие голосовые связки, на расширители и суживатели голосовой щели (табл. 26; рис. 266). Все мышцы гортани, кроме поперечной черпаловид-ной, парные.

Напрягают (натягивают) голосовые связки (ligg.vocâlia) две мышцы: перстнещитовидная и голосовая.

Таблица 26. Мышцы гортани

Мышцы

Начало Прикрепление Функция Иннервация

Мышцы, напрягающие (натягивающие) голосовые связки

Перстнещито-видная мышца

Голосовая мышца

Передняя поверхность дуги перстневидного хряща

Угол щитовидного хряща

Нижний край пластинки, нижний рог щитовидного хряща

Голосовой отросток чер-паловидного хряща, голосовая связка

Наклоняет щитовидный хрящ кпереди

Тянет голосовую связку кпереди и кзади (напрягает ее)

Верхний

гортанный

нерв

Нижний

гортанный

нерв

Мышцы, расширяющие голосовую щель

Задняя перст-нечерпаловид-ная мышца

Задняя поверхность пластинки перстневидного хряща

Мышечный отросток черпаловид-ного хряща

Тянет мышечный отросток черпаловид-ного хряща назад, при этом голосовой отросток поворачивается латерально

То же

Мышцы, суживающие голосовую щель

Латеральная перстнечерпа-ловидная мышца

Поперечная черпаловидная мышца (непарная)

Верхний край дуги перстневидного хряща

Латеральный край черпало-видного хряща

То же

Латеральный край черпа-ловидного хряща другой стороны

Тянет мышечный отросток черпаловид-ного хряща вперед, при этом голосовой отросток поворачивается медиально

Приближает правый и левый черпало-видные хрящи друг к другу

Перстнещитовидная

мышца (m.cricothyroídeus)

начинается

на передней поверхности дуги перстневидного

хряща и прикрепляется к щитовидному

хрящу. Различают прямую и косую части

этой мышцы. Прямая

часть

(pars

recta)

прикрепляется

к нижнему краю щитовидного хряща, косая

часть

(pars

obliqua)

идет

вверх и латерально и прикрепляется к

основанию нижнего рога щитовидного

хряща гортани. Действуя на перстнещитовидные

суставы, эта парная мышца наклоняет

вперед щитовидный хрящ. Расстояние

между щитовидным хрящом и голосовыми

отростками черпаловидных хрящей

увеличивается, голосовые связки

напрягаются. При возвращении щитовидного

хряща в исходное положение голосовые

связки расслабляются.

Перстнещитовидная

мышца (m.cricothyroídeus)

начинается

на передней поверхности дуги перстневидного

хряща и прикрепляется к щитовидному

хрящу. Различают прямую и косую части

этой мышцы. Прямая

часть

(pars

recta)

прикрепляется

к нижнему краю щитовидного хряща, косая

часть

(pars

obliqua)

идет

вверх и латерально и прикрепляется к

основанию нижнего рога щитовидного

хряща гортани. Действуя на перстнещитовидные

суставы, эта парная мышца наклоняет

вперед щитовидный хрящ. Расстояние

между щитовидным хрящом и голосовыми

отростками черпаловидных хрящей

увеличивается, голосовые связки

напрягаются. При возвращении щитовидного

хряща в исходное положение голосовые

связки расслабляются.

Голосовая мышца (m.vocális), или внутренняя щиточерпало-видная мышца (m.thyroarytenoideus internus — BNA), находится в толще одноименной складки гортани. Мышца начинается на латеральной поверхности голосового отростка черпаловидного хряща, направляется вперед и прикрепляется к внутренней поверхности угла щитовидного хряща. Часть волокон этой мышцы вплетается в голосовую связку. Мышца может сокращаться полностью или отдельными частями, напрягая голосовую связку целиком или в каком-либо ее отделе.

Расширяет голосов ую щель задняя перстнечер-паловидная мышца (m.cricoarytenoideus posterior). Она начинается на задней поверхности перстневидного хряща, идет вверх и латерально и прикрепляется к мышечному отростку черпаловидного хряща. При сокращении мышца тянет голосовой отросток назад, поворачивает черпаловидный хрящ кнаружи. Голосовой отросток черпаловидного хряща уходит латерально, голосовая щель при этом расширяется.

Суживают голосовую щель латеральная перст-нечерпаловидная мышца, щиточерпаловидная, поперечная и косая черпаловидные мышцы. Латеральная перстнечерпаловид-

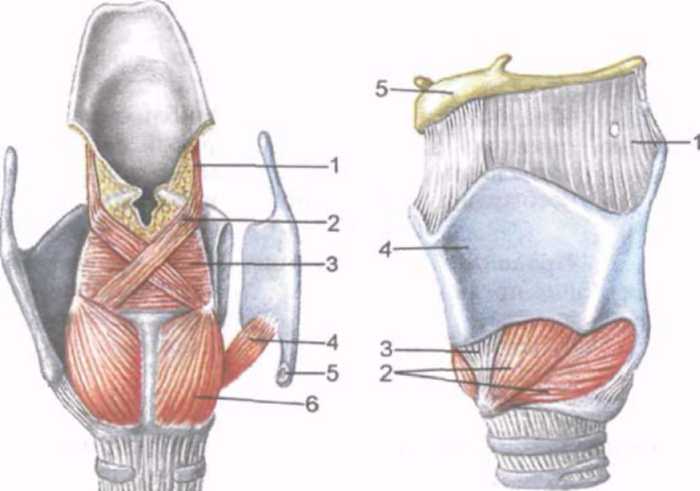

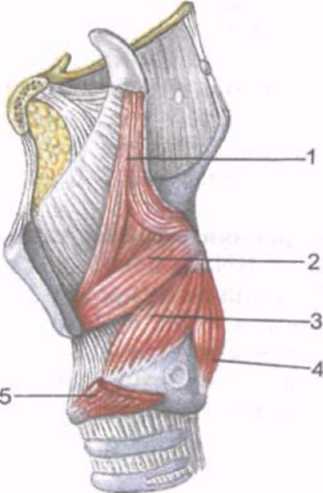

Рис. 266. Мышцы гортани. А — вид сзади (часть пластинки щитовидного хряща отвернута): 1 — черпалонадго рта иная мышца; 2 — косая черпаловидная мышца; 3 — поперечная черпаловидная мышца; 4 — перстнещитовидная мышца; 5 — перстнещи-товидный сустав (суставная поверхность}; 6 ~-задняя перстнечерлаловидная мышца. Б — вид спереди и несколько сбоку: 1 — щито-подъязычная мембрана; 2 — перстнещитовидная мышца (прямая и косая части); 3 — перстнещитовидная связка; 4 — щитовидный хрящ; 5 — подъязычная кость. В — вид сбоку (пластинка щитовидного хряща удалена): 1 — щи то надгортанная мышца; 2 — щиточерлало-пидная мышца; 3 — латеральная перстнечерлаловидная мышца; 4 — задняя перстнечер-паловидная мышца; 5 — перстнещитовидная мышца.

ная мышца (m.cricoarytenoideus lateralis) начинается на латеральной части дуги перстневидного хряща. Идет вверх и кзади, прикрепляется к мышечному отростку черпаловидного хряща. При сокращении эти мышцы мышечный отросток черпаловидного хряша смещается вперед, а голосовой отросток движется вовнутрь. В результате голосовая щель (особенно ее передняя часть) суживается. Щиточерпаловидная мышца (тЛпугоагуСе-псцс1еи8) начинается на внутренней поверхности пластинки щитовидного хряща, идет назад и несколько вверх, прикрепляется к мышечному отростку черпаловидного хряща. Мышца также тянет мышечный отросток вперед. Голосовые отростки при этом сближаются, голосовая щель суживается. Поперечная черпаловидная мышца (т.ао^епонЛеиБ иапзуёгзиз), расположенная на задней поверхности обоих черпаловидных хрящей, при сокращении сближает черпаловидные хрящи, суживая заднюю часть голосовой щели. Косая черпаловидная мышца (т.агуХепою'еш оЬЬяииз) парная, идет от задней поверхности мышечного отростка одного черпаловидного хряща вверх и медиально к латеральному краю другого черпаловидного хряща. Мышечные пучки правой и левой косых черпаловидных мышц перекрещиваются позади поперечной черпаловидной мышцы, при сокращении сближают черпаловидные хрящи. Отдельные пучки косых черпаловидных мышц продолжаются в толщу черпалонадгортанных складок и прикрепляются к латеральным краям надгортанника (черпалонадгортанная мышца, т.агуер1§1бШси8). Эти пучки при своем сокращении суживают вход в гортань. Черпалонадгортанные мышцы наклоняют надгортанник кзади, закрывая вход в гортань (при акте глотания).

В результате действия мышц на хрящи и суставы гортани изменяется положение голосовых складок, расширяется или суживается голосовая щель. При разговорной речи голосовая щель расширяется до 10—15 мм (от 5 мм при спокойном дыхании). При крике, пении голосовая щель максимально расширяется. Ширину голосовой щели можно видеть при ларингоскопии (осмотр стенок гортани) в клинике (рис. 267).

Стенки

гортани

образованы тремя оболочками: слизистой,

фиброзно-хрящевой и адвентицией.

Слизистая

оболочка

выстлана преимущественно многорядным

реснитчатым эпителием. Лишь голосовые

складки покрыты плоским многослойным

эпителием. Собственная пластинка

слизистой оболочки, представленная

рыхлой волокнистой соединительной

тканью, содержит значительное число

эластических волокон, не имеющих

определенной ориентации. Эластические

волокна проникают в надхрящницу. В

толще собственной пластинки слизистой

оболочки имеются многочисленные

белково-слизистые железы. Особенно их

много в области складок преддверия

и в складках желудочков гортани. В

области голосовых связок железы

отсутствуют. В толще собственной

пластинки слизистой оболочки имеется

значительное количество лимфо-идной

ткани. Особенно крупные ее скопления

находятся в стенках желудочков

гортани. Мышечная пластинка слизистой

оболочки гортани почти не развита.

Подслизистая

основа гортани

уплотнена вследствие значительного

содержания фиброзных и

эластических волокон, которые образуют довольно плотную фиброзно-эластическую мембрану. У фиброзн о-э л а с-тической мембраны (membrana fibroelástica) различают две части: четырехугольную мембрану и эластический конус.

Р ис.

268. Хрящи

и связки гортани; вид сбоку. Контуры

щитовидного хряща обозначены сплошной

линией.

ис.

268. Хрящи

и связки гортани; вид сбоку. Контуры

щитовидного хряща обозначены сплошной

линией.

1 — зерновидный хрящ; 2 — латеральная щи-топодьязычная связка; 3 — верхний рог щитовидного хряща; 4 — рожковидный хрящ; 5 -черпаловидный хрящ; 6 — мышечный отросток черпало видно го хряща; 7 — голосовой отросток черпаловидного хряща; 8 — нижний рог щитовидного хряща; 9 — перстневидный хрящ; 10 — перстнещитовидная связка; 11 — эластический конус гортани; 12 — голосовая связка; 13 - щитонадгортанная связка; 14 — стебелек надгортанника; 15 — срединная щи-топодъязычная связка; 16 — подъязычная кость.

Четырехугольная мембрана (membrana quadranguláris) соответствует преддверию гортани. Ее верхний край достигает с каждой стороны черпал онад гортанных складок. Нижний свободный край находится с каждой

стороны в толще складок преддверия гортани. Эластический конус (cónus elásticus) соответствует расположению подголосовой полости. Верхний свободный край эластического конуса утолщен, натянут между углом щитовидного хряща спереди и голосовыми отростками черпалов^дных хрящей сзади, образует голосовые связки (plicae vocales). Нижний край эластического конуса прикрепляется к верхнему краю дуги и к передним краям пластинки перстневидного хряща (рис. 268).

Фиброзно-хрящевая оболочка гортани представлена гиалиновыми и эластическими хрящами. Эластический хрящ образует надгортанник, клиновидные и рожковидные хрящи, голосовой отросток черпало видных хрящей. Щитовидный, перстневидный и черпаловидный хрящи гортани гиалиновые. Адвентицня образована рыхлой волокнистой соединительной тканью.

Процесс голосообразования. Голосовые складки (связки) гортани при прохождении через голосовую щель выдыхаемого воздуха колеблются и создают звук. Сила и высота звука зависят от скорости прохождения воздуха через голосовую щель и от натяжения голосовых связок. Оттенки речи формируются при соприкосновении с губами, языком, небом. Полость гортани, околоносовые пазухи служат резонаторами звуков.

Рентгеноанатомия гортани. Гортань можно исследовать при рентгенографии в передней и боковых проекциях. На рентгенограмме видны подъязычная кость, тени хрящей гортани (щитовидного, перстневидного, надгортанника), голосовая щель.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГОРТАНИ

Гортань новорожденного имеет сравнительно большие размеры. Она короткая, широкая, воронкообразная, располагается выше (на уровне II—IV позвонков), чем у взрослого. Подъязычная кость находится высоко (на уровне II шейного позвонка) и почти касается щитовидного хряща, пластинки которого располагаются под т^'пым углом друг к другу. Выступ гортани отсутствует. Продольная ость гортани у новорожденного сильно отклонена назад и образует с трахеей тупой угол, открытый кзади, что важно учитывать при интубации. Вследствие высокого расположения гортани у новорожденных и детей грудного возраста надгортанник находится несколько выше корня языка, поэтому при глотании пищевой комок (жидкость) обходит надгортанник латерально по грушевидным карманам гортанной части глотки. В результате этого ребенок может дышать и глотать (пить) одновременно, что имеет важное значение при акте сосания.

Гортань быстро увеличивается в течение первых четырех лет жизни ребенка. В период полового созревания (после 10— 12 лет) вновь начинается активный рост, который продолжается до 25 лет у мужчин и до 22—23 лет у женщин. Вместе с ростом гортани в детском возрасте (она постепенно опускается) расстояние между ее верхним краем и подъязычной костью увеличивается. К 7 годам нижний край гортани находится на уровне верхнего края VI шейного позвонка. Продольная ось гортани занимает вертикальное положение. Положение, характерное для взрослого человека, гортань занимает после 17—20 лет.

Вход в гортань у новорожденного шире, чем у взрослого. Преддверие короткое, поэтому голосовая щель находится высоко. Голосовая щель имеет длину 6,5 мм (в 3 раза короче, чем у взрослого). Межперепончатая и межхрящевая части по длине почти равны (3,5 и 3 мм). Голосовая щель заметно увеличивается в первые 3 года жизни ребенка, а затем в период полового созревания. Эластический конус гортани узкий, короткий. Высота его у новорожденного 9—10 мм. Мышцы гортани у новорожденного и в детском возрасте развиты слабо. Наиболее интенсивный их рост наблюдается в период полового созревания.

Хрящи гортани у новорожденного тонкие, с возрастом становятся более толстыми, однако долго сохраняют свою гибкость. В пожилом и старческом возрасте в хрящах гортани, кроме надгортанника, откладываются соли кальция; хрящи частично окостеневают, становятся хрупкими и ломкими.

Половые отличия гортани в раннем возрасте не наблюдаются. В дальнейшем рост гортани у мальчиков идет несколько быстрее, чем у девочек. После 6—7 лет гортань у мальчиков крупнее, чем у девочек того же возраста. В 10—12 лет у мальчиков становится заметным выступ гортани. В период полового созревания размеры гортани, длина голосовых связок у мальчиков больше, чем у девочек.

Иннервация: верхний и нижний гортанные нервы (из блуждающего нерва), гортанно-глоточные ветви (из симпатического ствола).

Кровоснабжение: верхняя гортанная артерия (из верхней щитовидной артерии), нижняя гортанная артерия (из нижней щитовидной артерии). Венозный отток: верхняя и нижняя гортанные вены (притоки внутренней яремной вены).

Отток лимфы: в глубокие лимфатические узлы шеи (внутренние яремные, предгортанные узлы).

Вопросы для повторения и самоконтроля

Назовите хрящи наружного носа и места, где эти хрящи располагаются.

Опишите рельеф латеральной стенки полости носа, носовые раковины и носовые ходы.

Опишите строение и функции слизистой оболочки полости носа.

Расскажите, какие мышцы гортани суживают голосовую щель, какие мышцы ее расширяют.

Назовите хрящи гортани и способы их соединения друг с другом.

Какие мышцы напрягают (натягивают) голосовые связки? Опишите механизм этой функции.

Опишите внутреннюю поверхность (рельеф) слизистой оболочки гортани.

Расскажите, что собой представляют фиброзно-эластическая мембрана гортани, ее эластический конус и четырехугольная мембрана.

Расскажите о возрастных особенностях гортани.

ТРАХЕЯ

Трахея (trachea) — полый трубчатый орган, служащий для прохождения воздуха в легкие и из легких. Трахея у взрослого человека начинается на уровне нижнего края VI шейного позвонка, где она соединяется с гортанью и заканчивается на уровне верхнего края V грудного позвонка. Трахея располагается в передней области шеи (шейная часть трахеи, pars cervicalis) и в средостении грудной полости (грудная часть, pars thoracica). Кпереди от шейной части трахеи (в верхних ее отделах) расположены нижняя часть (перешеек) щитовидной железы, предтрахе-альная пластинка шейной фасции, грудиноподъязычная и груди-нощитовидная мышцы. Сзади к трахее прилежит пищевод. По бокам располагается парный сосудисто-нервный пучок, в состав которого входят общая сонная артерия, внутренняя яремная вена и блуждающий нерв. В грудной полости кпереди от трахеи находятся дуга аорты, плечеголовной ствол, плечеголовная вена, начальная часть левой общей сонной артерии и тимус. Позади трахеи расположен пищевод, по бокам — правая и левая медиасти-

Рис.

269. Стенка трахеи; продольный разрез.

1

—

эпителиальный покров слизистой

оболочки; 2 — собственная пластинка

слизистой оболочки; 3 — хрящ, трахеи; 4

—

кольцевая связка; 5 — железы трахеи;

6 — адвектиция.

WI

Стенка трахеи состоит из слизистой оболочки, под-слизистой основы, волокнисто-хрящевой и адвентициальной оболочек (рис. 269).

Слизистая оболочка выстлана псевдомногослойным многорядным столбчатым (цилиндрическим) эпителием, лежащим на базальной мембране. В составе эпителиального покрова преобладают реснитчатые эпителиоциты, которые имеют в среднем по 250 ресничек. Движения ресничек направлены вверх, в сторону гортани. В покровном эпителии трахеи находится значительное количество бокаловидных клеток, выделяющих слизь. Имеются также базальные (стволовые) клетки, эндокриноциты (выделяют норадреналин, серотонин, дофамин) и некоторые другие разновидности эпителиоцитов. Собственная пластинка слизистой оболочки богата продольно расположенными эластическими волокнами, лимфоидной тканью. В толще собственной пластинки находятся отдельные гладкие миоциты, расположенные преимущественно циркулярно. Сквозь собственную пластинку слизистой оболочки проходят выводные протоки многочисленных желез трахеи (gll.tracheáles), секреторные отделы которых расположены в толще под слизистой основы.

Подслизистая основа, представленная рыхлой волокнистой соединительной тканью, содержит сосуды, нервы, скопления клеток лимфоидного ряда и отдельные лимфоциты.

Волокнисто-хрящевая оболочка представлена 16—20 гиалиновыми хрящами (cartilágines tracheáles). Каждый хрящ имеет вид дуги, занимающей 2Л окружности трахеи и не замкнутой сзади. Между собой хрящи соединены узкими кольцевыми связками (ligg.annulária), переходящими в надхрящницу, покрывающую хрящи трахеи. Задняя перепончатая стен-к a (páries membranáceus) трахеи образована плотной волокнистой соединительной тканью, содержит пучки миоцитов. Снаружи трахея покрыта адвентициальной оболочкой.

ГЛАВНЫЕ БРОНХИ

Правый и левый главные бронхи (brónchi principales déxter et sinister) начинаются от бифуркации трахеи на уровне верхнего края V грудного позвонка и направляются к воротам соответственно правого и левого легких. В области ворот легких каждый главный бронх делится на долевые (бронхи второго порядка). Над левым главным бронхом располагается дуга аорты, над правым — непарная вена. Правый главный бронх имеет более вертикальное положение и меньшую длину (около 3 см), чем левый главный бронх (4—5 см в длину). Правый главный бронх шире (диаметр 1,6 см), чем левый (1,3 см). Стенки главных бронхов имеют такое же строение, как и стенки трахеи. Изнутри стенки главных бронхов выстланы слизистой оболочкой, снаружи покрыты адвентицией. Основой стенок являются не замкнутые сзади хрящи. В составе правого главного бронха насчитывается 6—8 хрящевых полуколец, у левого — 9—12 хрящей.

Иннервация трахеи и главных бронхов: ветви правого и левого возвратных гортанных нервов и симпатических стволов.

Кровоснабжение: ветви нижней щитовидной, внутренней грудной артерии, грудной части аорты. Венозный отток осуществляется в плечеголовные вены.

Отток лимфы: в глубокие шейные латеральные (внутренние яремные) лимфатические узлы, пред- и паратрахеальные, верхние и нижние трахеобронхиальные лимфатические узлы.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАХЕИ И ГЛАВНЫХ БРОНХОВ

У новорожденного длина трахеи составляет 3,2—4,5 см. Ширина просвета в средней части около 0,8 см. Перепончатая стенка трахеи относительно широкая, хрящи трахеи развиты слабо, тонкие, мягкие. В пожилом и старческом возрасте (после 60— 70 лет) хрящи трахеи становятся плотными, хрупкими, при сдавлении легко ломаются.

После рождения трахея быстро растет в течение первых 6 мес, затем рост ее замедляется и вновь ускоряется в период полового созревания и в юношеском возрасте (12 лет—22 года). К 3—4 годам жизни ширина просвета трахеи увеличивается в 2 раза. Трахея у ребенка 10—12 лет вдвое длиннее, чем у новорожденного, а к 20—25 годам длина ее утраивается.

Слизистая оболочка стенки трахеи у новорожденного тонкая, нежная; железы развиты слабо. У новорожденного трахея расположена высоко. Начало ее находится на уровне И—IV шейных позвонков, а бифуркация трахеи соответствует И—III грудным позвонкам. У ребенка 1—2 лет верхний край трахеи располагается на уровне IV—V шейных позвонков, в 5—6 лет — кпереди от V—VI позвонков, а в подростковом возрасте — на уровне VI шейного позвонка. Бифуркация трахеи к 7 годам жизна ребенка находится кпереди от IV—V грудных позвонков, а после 7 лет постепенно устанавливается на уровне V грудного позвонка, как у взрослого человека.

Правый главный бронх у новорожденного отходит от трахеи под меньшим углом (26°), чем левый (49°), и по своему направлению является как бы продолжением трахеи. Главные бронхи особенно быстро растут на первом году жизни ребенка и в период полового созревания.

Вопросы для повторения и самоконтроля

Сколько хрящевых полуколец имеет трахея?

С какими органами соприкасаются трахея и главные бронхи в шейном и грудном ее отделах?

Какую длину и ширину имеют трахея и главные бронхи в разные возрастные периоды?

С какими органами соприкасаются главные бронхи?

ЛЕГКИЕ

Правое и левое легкие располагаются в грудной полости, каждое в своей половине, в плевральных мешках. Между легкими находятся органы средостения: сердце с перикардом, аорта и верхняя полая вена, трахея с главными бронхами, пищевод, тимус, лимфатические узлы и др.

Форма и строение легких. По форме легкое напоминает конус с уплощенной медиальной стороной и закругленной верхушкой. Правое легкое имеет длину около 25—27 см, ширину — 12—14 см. Оно короче левого легкого примерно на 2—3 см и уже его на 3—4 см, что связано с более высокими расположением правого купола диафрагмы по сравнению с левым.

Легкое (pulmo) имеет верхушку (ápex pulmonis), основание (basis pulmonis) и 3 поверхности: диафрагмальную, реберную и средостенную. Диафрагмальная поверхность (fácies diaphragmáti-са) соответствует основанию легкого, она вогнутая, обращена к диафрагме. Реберная поверхность (fácies costális) выпуклая, прилежит к внутренней поверхности грудной стенки — к ребрам и межреберным промежуткам. Позвоночная (задняя) часть (pars vertebrális) этой поверхности закруглена и граничит с позвоночником. Медиастинальная (средо-стенная) часть (pars mediastinális) легкого обращена к средостению. Поверхности легкого разделены краями. П е-редний край легкого (margo anterior) разделяет реберную и медиальную поверхности, нижний край (margo inferior) отделяет реберную и медиальную поверхности от диафрагмаль-ной. На переднем крае левого легкого располагается углубление — сердечная вырезка (incisiira cardiaca^, ограниченная снизу язычком левого легкого (lingula pulmonis sinistri).

Каждое легкое с помощью глубоких щелей подразделяется на крупные участки — доли (рис. 270). У правого легкого имеется 3 доли: верхняя (lóbus superior), средняя (lóbus médius) и нижняя (lóbus inferior). У левого легкого выделяют 2 доли — верхнюю и нижнюю. Косая щель (fissura obliqua) имеется у обоих легких. Эта щель начинается на заднем крае легкого, на 6—7 см ниже его верхушки (уровень остистого отростка III грудного позвонка), идет вперед и вниз к переднему краю органа на уровне перехода костной части VI ребра в его хрящ. Далее косая щель переходит на медиальную поверхность и направляется к воротам легкого. Косая щель у обоих легких отделяет верхнюю долю от нижней. Правое легкое имеет горизонтальную щель (fissura hori-sontális pulmonis déxtri). Она начинается на реберной поверхности примерно на середине косой щели, где пересекает среднюю подмышечную линию. Далее горизонтальная щель идет вначале поперечно к переднему краю, затем поворачивает к

Рис,

270. Трахея, главные бронхи и легкие:

правое (А) и левое (Б); вид спереди.

Рис,

270. Трахея, главные бронхи и легкие:

правое (А) и левое (Б); вид спереди.

I — трахея; 2, 13 — верхушка легкого; 3 — верхняя доля; 4, 10— косая щель; 5 — нижняя доля (левого легкого); б — сердечная вырезка; 7 — главные бронхи; 8 — средняя доля (правого легкого); 9 — нижняя доля (правого легкого);

II — горизонтальная щель; 12 — верхняя доля (правого легкого).

воротам правого легкого (по медиальной поверхности). Горизонтальная щель отделяет среднюю долю от верхней. Средняя доля правого легкого видна только спереди и с медиальной стороны. Между долями каждого легкого расположены их междолевые поверхности (faciès interlobàres).

Медиальная поверхность каждого легкого имеет углубление — ворота легкого (hillum pulmonis), через которое проходят сосуды, нервы и главный бронх, образующие корень легкого (radix pulmonis). В воротах правого легкого в направлении сверху вниз располагаются главный бронх, ниже — легочная артерия, под которой лежит две легочные вены. В воротах левого легкого вверху находится легочная артерия, под ней — главный бронх, еще ниже — две легочные вены. Ворота у правого легкого несколько короче и шире, чем у левого.

В

области ворот правый

главный бронх (bronchus

principalis

déxter)

делится

на 3 долевых бронха: правый

верхний долевой бронх (bronchus

lobaiis

superior

déxter),

средний

долевой бронх (bronchus

lobâris

médius déxter), нижний

долевой бронх (bronchus

lobâris

inferior

déxter).

При

вхождении в верхнюю долю правого

легкого верхний долевой бронх располагается над долевой артерией (ветвью легочной артерии), т.е. находится эпиарте-риально, а в других долях правого и левого легких долевой бронх проходит под долевой артерией (гипартериально). Левый главный бронх (bronchus principalis sinister) в воротах легкого делится на два долевых бронха: левый верхний долевой бронх (bronchus lobdris superior sinister) и левый нижний долевой бронх (bronchus lobdris inferior sinister). Долевые бронхи дают начало более мелким сегментарным (третичным) бронхам, которые в дальнейшем делятся дихотомически (рис. 271). Деление бронхов, их название и нумерация представлены в табл. 27.

Сегментарный бронх (bronchus segmentals) входит в сегмент, который представляет участок легкого, основанием обращенный к его поверхности, верхушкой — к корню (рис. 272). Название сегментов соответствует представленным в табл. 27 сегментарным бронхам. В центре сегмента располагаются сегментарный бронх и сегментарная артерия. На границе между соседними сегментами, в соединительной ткани, проходит сегментар-

Таблица 27. Сегментарные бронхи и бронхолегочные сегменты правого и левого легких

Долевой бронх