- •Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего профессионального образования

- •Лабораторный практикум по курсу «Молекулярно-лучевая эпитаксия в технологии наноструктур» для студентов специальности 210601.65 Нанотехнология в электронике

- •Введение

- •1.1. Задачи лабораторной работы

- •1.2. Теоретическая часть

- •1.2.1. Фотоэлектрические процессы в инжекционном полупроводниковом лазере

- •1.2.2. Основные характеристики и параметры лазерных диодов

- •1.3. Объект исследования

- •1.6. Внешний вид волоконно-оптического лазерного модуля

- •1.4. Описание лабораторной установки и методов измерения

- •1.5. Порядок выполнения работы

- •Содержание отчета

- •1.7. Контрольные вопросы

- •2.1. Задачи лабораторной работы

- •2.2. Теоретическая часть

- •2.2.1. Фотоэлектрические процессы в p-I-n фотодиоде

- •2.2.2. Основные параметры и характеристики p-I-n фотодиода

- •2.3. Объект исследования

- •2.4. Описание лабораторной установки и методов измерения

- •2.5. Порядок выполнения работы

- •2.6. Содержание отчета

- •2.7. Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа №3 измерение частотной характеристики

- •3.1. Задачи лабораторной работы

- •3.2. Теоретическая часть

- •3.3. Объект исследования

- •3.4. Описание лабораторной установки и методов измерения

- •3.5. Порядок выполнения работы

- •3.6. Содержание отчета

- •3.7. Контрольные вопросы

- •4.1. Задачи лабораторной работы

- •4.2. Теоретическая часть

- •4.2.1. Лавинный процесс в р-п переходе

- •4.2.2. Характеристики лфд

- •4.3. Объект исследования

- •4.4. Описание измерительной установки и методов измерения

- •4.5. Порядок выполнения работы

- •4.6. Содержание отчета

- •4.7. Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа №5 получение методом молекулярно-лучевой эпитаксии светодиодов и измерение яркостно-токовой характеристики

- •5.1. Задачи лабораторной работы

- •5.2. Теоретическая часть

- •5.2.1. Физические процессы в р-п переходе светодиода

- •5.2.2. Основные параметры и характеристики фотоприемников

- •5.3. Объект исследования

- •5.4. Описание измерительной установки и методов измерения

- •5.5. Порядок выполнения работы

- •5.6. Содержание отчета

- •5.7. Контрольные вопросы

- •Оценка погрешностей результатов измерений

- •Значение коэффициента Стьюдента t для случайной величины X, имеющей распределение Стьюдента с (n-1) степенями свободы

- •Алгоритм обработки результатов косвенных измерений

- •Расчет погрешностей типовых задач

- •Литература

4.1. Задачи лабораторной работы

Измерить вольт-амперную характеристику лавинного фотодиода в тем- новом режиме и при освещении, определить напряжение лавинного пробоя и зависимость коэффициента умножения лавинного фотодиода от напряжения смещения.

4.2. Теоретическая часть

4.2.1. Лавинный процесс в р-п переходе

Лавинные фотодиоды (ЛФД) используются в тех случаях, когда необходимо увеличить чувствительность фотоприемной части оптоэлектронной системы. Особенно это важно для протяженных линий, где применение ЛФД позволяет увеличить расстояние между ретрансляторами и тем самым уменьшить стоимость системы. Увеличение чувствительности в ЛФД достигается за счет внутреннего усиления возбужденных светом неосновных носителей заряда. Для реализации ударной ионизации необходимо выполнить два условия:

1. электрическое поле Е области пространственного заряда должно быть достаточно большим, чтобы на длине свободного пробега 4 носитель заряда набрал энергию, большую, чем ширина запрещенной зоны полупроводника

Eg:

eEl > 3/2 Eg;

2. ширина области пространственного заряда W должна быть существенно больше, чем длина свободного пробега: W>>1%.

Процесс ударной ионизации характеризуется коэффициентом лавинного умножения М, определяемым через отношение:

М = I/I0, (4.1)

где I - ток фотодиода в режиме ударной ионизации; I0 - ток при малых обратных напряжениях, когда умножения носителей еще нет.

Коэффициент умножения М лавинного фотодиода можно рассчитать по эмпирической формуле Миллера в зависимости от напряжения обратного смещения U:

, (4.2)

, (4.2)

где R - общее сопротивление электрической цепи (включая область умножения лавинного фотодиода и сопротивление нагрузки, Рисунок 3.2); U0 - напряжение лавинного пробоя, когда М стремится к бесконечности; п - показатель степени, значения которого лежат в широком диапазоне (обычно от 2 до 6) и зависят от коэффициентов ударной ионизации электронов п и дырок р. В приближении постоянного электрического поля внутри слоя умножения коэффициент умножения М может быть выражен через коэффициенты удар-

ной ионизации и толщину слоя умножения dM

![]() . (4.3)

. (4.3)

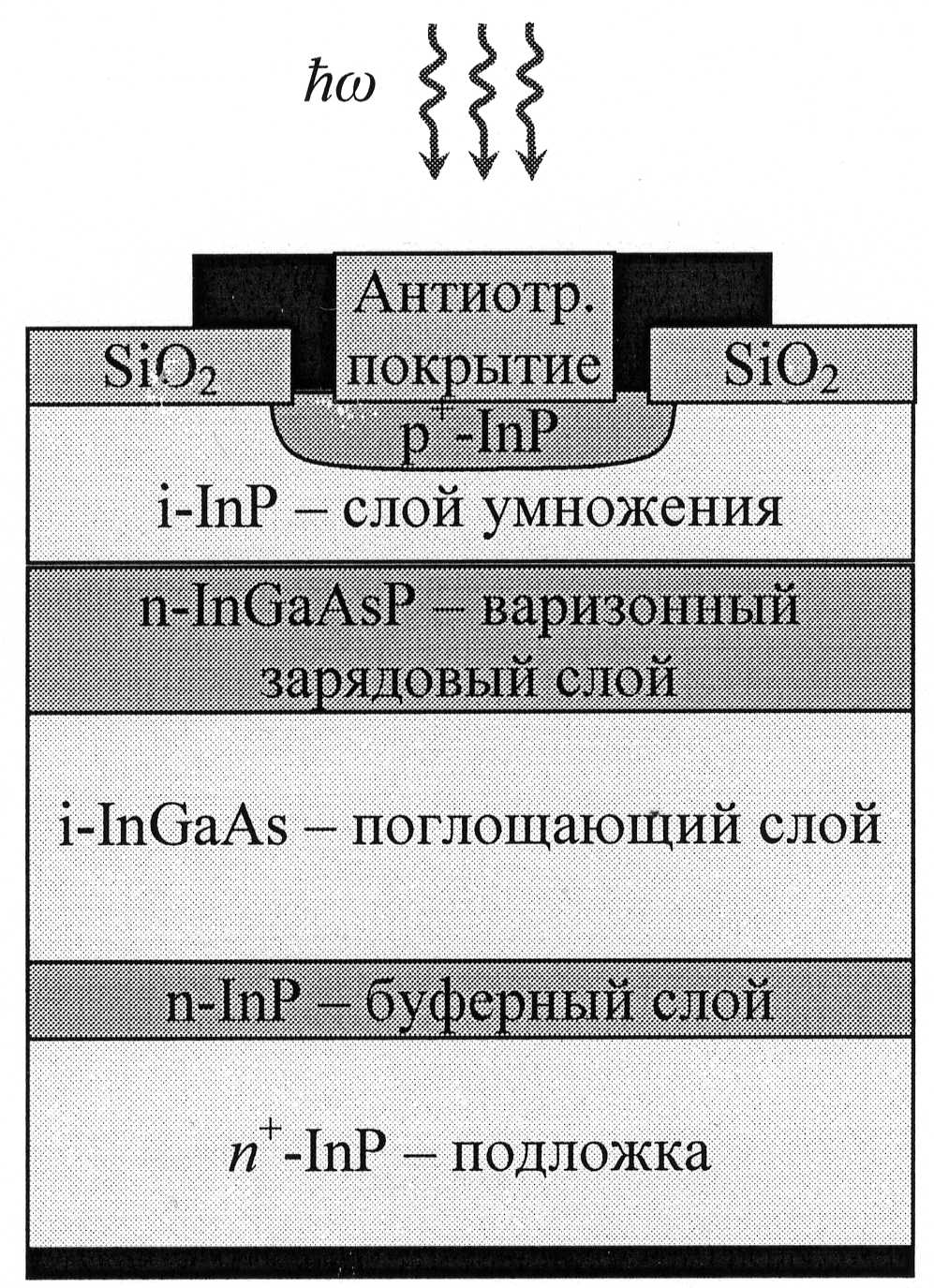

Как известно, для низкого уровня шумов, высоких быстродействия и коэффициента умножения в ЛФД необходимо, чтобы коэффициенты ударной ионизации п и p как можно больше отличались друг от друга, что верно, например, для Si. К сожалению, используемый в качестве поглощающего слоя в диапазоне длин волн от 1,0 мкм до 1,6 мкм индий-галлий-мышьяк InGaAs имеет почти равные коэффициенты ударной ионизации, поэтому современные высокоскоростные ЛФД имеют сложную гетероструктуру с разделенными областями поглощения на основе InGaAs и умножения на основе материала с отличающимися коэффициентами ионизации, например фосфидом индия InP. Рисунок 4.1 показывает типичную структуру современного ЛФД, предназначенного для работы в указанном диапазоне длин волн.

Рисунок 4.1. - Типичная структура ЛФД

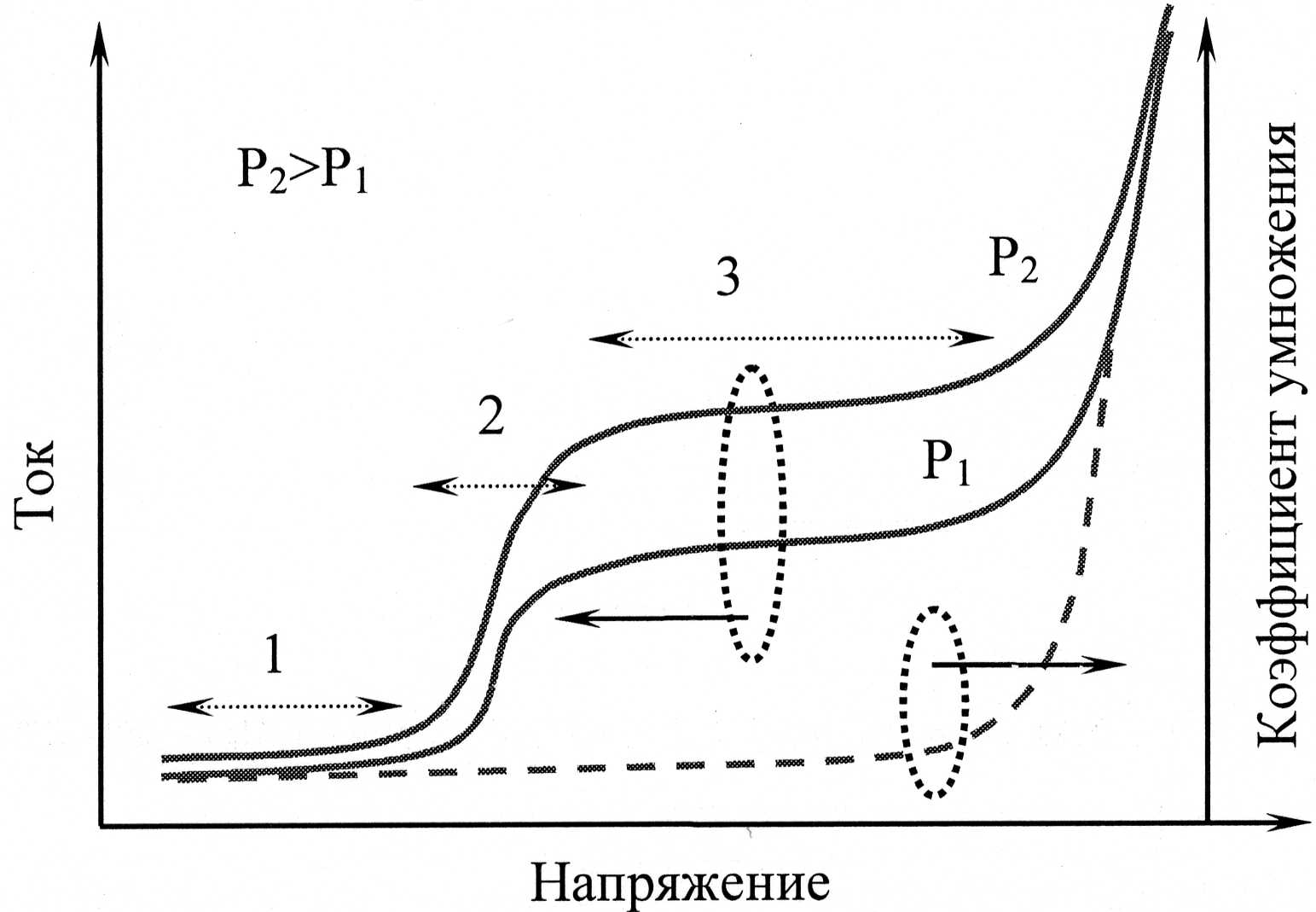

При небольших напряжениях смещения ЛФД работает как p-i-n фотодиод и его коэффициент усиления равен 1 (Рисунок 4.2). Усиление появляется только при больших напряжениях смещения, когда напряженность электрического поля в слое умножения достаточна для развития ударной ионизации (обычно больше 107 В/м), поэтому для уменьшения темнового тока и увеличения надежности ЛФД необходимо обеспечить условия, при которых ударная ионизация в активной области фотодиода будет доминирующим процессом пробоя фотодиода. Для исключения краевой ударной ионизации ЛФД конструируют так, чтобы напряженность электрического поля в центре фотодиода оказалась на порядок больше чем на краю и у поверхности, для чего обычно используют охранные кольца и создают сложный профиль легирования р+-области. Следует отметить, что ток насыщения ЛФД, как правило, не превышает величины 10100 мкА, и сами фотодиоды используются при мощностях оптического излучения не более 110 мкВт.

Рисунок 4.2. - Зависимость фототока и коэффициента усиления ЛФД

от напряжения смещения

Быстродействие ЛФД определяется RC постоянной времени цепи фотодиода, временем дрейфа фотоносителей и временем образования лавины M, которое в приближении постоянного электрического поля внутри слоя умножения толщиной dM равно:

![]() ,

,

где n и р – скорость электронов и дырок в слое умножения.

Для увеличения рабочей полосы частот ЛФД необходимо уменьшать как толщину поглощающего слоя, теряя при этом в эффективности, так и толщину слоя умножения. Однако, если минимальная толщина поглощающего слоя ограничена только малым значением квантовой эффективности, то толщина слоя умножения ограничена туннельными токами и минимальным расстоянием необходимым для того, чтобы носитель заряда приобрел энергию, необходимую для возникновения ударной ионизации. Поэтому полоса частот современных ЛФД ограничена временем образования лавины и не превышает 30 ГГц. При увеличении коэффициента усиления рабочая полоса частот ЛФД уменьшается, потому что увеличивается время образования лавины.