- •2. Необходимость борьбы с недостатками речи и результативность логопедической работы

- •3. Речь и ее механизмы (в логопедическом плане

- •4. Основы этиологии речевых расстройств

- •5. Основы методики исследования недостатков речи и факторов, породивших их

- •6. Основы частных методик логопедии

- •Профилактика речевых расстройств

- •I. Косноязычие

- •1. Общее учение о косноязычии 1

- •2. Методика воспитания нормального произношения у косноязычных

- •1). Открытая гнусавость!.

- •3. Медицинские мероприятия, содействующие логопедической работе с косноязычными

- •II. Расстройства ритма и темпа речи.

- •1. Заикание

- •1) Краткая характеристика наиболее распространённых ранее методов устранения заикания.

- •4) Особенности занятий с детьми школьного возраста (I–VII кл.).

- •2. Заикоподобные расстройства речи.

- •1. Афтонгия.

- •3. Ускоренная речь.

- •4. Замедленная речь.

- •III. Речевые расстройства на почве органических нарушений коры головного мозга.

- •1. Афазия

- •2. Алалия.

- •IV. Недостатки голоса.

- •4. Фонастения.

- •5. Афония и дисфония.

- •V. Расстройства речи и голоса в случае психогенных травм при органически здоровом мозге.

- •VI. Особенности речевых недостатков и логопедической работы у умственноотсталых и слепых детей.

- •VII. Организация логопедической работы. 1. Работа школьного логопедического пункта 1.

- •3. Организация массовой логопедической помощи населению в ссср.

- •1. Предмет, методы, цели и задачи логопедии

- •III. Речевые расстройства на почве органических нарушений коры головного мозга

- •V. Расстройства речи и голоса в случае психогенных травм при органи-

- •VI. Особенности речевых недостатков и логопедической работы у ум-ственноотсталых и слепых детей

- •VII. Организация логопедической работы

2. Методика воспитания нормального произношения у косноязычных

а) Воспитание фонематического слуха и слухового внимания

«Фонематический слух» заключается «в способности обобщать различные звучания в отдельные группы, объединять звуки, кладя в основу этого объединения одни (существенные) и игнорируя другие (случайные) признаки звука».

Только при наличии его возможно чёткое восприятие звуков речи и смысла отдельных слов.

При нарушении его происходит «распад единства звука и смысла, ведущий к отчуждению от смысловой стороны речи» .

Нарушение фонематического слуха заключается в том, что акустически воспринимаемые тоны и шумы звуковой речи не осознаются как фонемы, слоги и слова нашей речи. Эти звуковые раздражители протекают вне второй сигнальной системы. В этом случае нарушена активная деятельность сенсорной стороны речи, благодаря которой осмысляются и определяются, группируются и различаются звуки нашей речи, т. е. физические звуки превращаются в фонемы.

Так как любая функция подчиняется общему принципу деятельности центральной нервной системы–теснейшей связи всех систем мозга, целостности его работы, то слух человека нельзя рассматривать только как функцию одного органа слуха (уха), т. е. как способность человека только слышать звучание, исходящее от разных предметов (предметный слух). Предметные слуховые восприятия связаны со зрительными, кинестетическими и пространственными восприятиями. Эта связь играет огромную роль как в нормальном формировании у ребёнка «человеческого» слуха, так и в случаях речевых нарушений у него. Основным качеством человеческого слуха и является способность воспринимать звуки нашей речи как смысловые единицы – фонематический слух.

Поэтому поражение только органов слуха, хотя бы и с центральными его звеньями, ещё не определяет полностью характера нарушения его функции.

Примеры (из наблюдений А.В.Ярмоленко). 1) Толя отлично слышал своё имя, произнесённое шёпотом на некотором расстоянии, и в то же время не реагировал на него, когда мать кричала ему перед самым ухом.

2) При перекличке с повторением имён по 5–6 раз некоторые из детей не узнавали их даже после личного повторения своего имени, и о после безуспешных фронтальных обращений они сразу же узнавали своё имя, когда логопед переходил к персональному обращению; иные дети слышат только звуки, которые исходят от видимых ими источников, или те, к которым привлечено их внимание.

Дефекты фонематического слуха происходят и вследствие задержки в развитии экспрессивной речи. В этом случае нарушен проприоцептивный анализ (киностезия) звуков речи. Фонема же –сенсомотор'ное единство, т. е. в её формировании участвует и кинестезия звуков.

Проф. С. Бернштейн приводит случай шепелявящего студента, который заявил, когда ему предложили повторять са и ша в неправильном чередовании: «Я не понимаю, что вы говорите», и написал на листке бумаги: «са или ша?».

Девочки 16 и 11 лет вместо р произносили рль. Овладев довольно быстро правильным р, долго не слышали его, если произносили не напряжённо, очевидно, без сосредоточения слухового внимания на нём. Вместе с тем здесь сказывалось и влияние кинестезии на слух. «Мы так не слышим эту букву»,– заявляли они логопеду (Преображенская). Только через две недели дополнительных специальных занятий они освоили этот звук.

Более обычные примеры перечисленных условий слуховых восприятий общеизвестны.

Нарушения музыкального слуха, развивающегося независимо от остроты слуха, затрудняют усвоение словесных, фразовые ударений, интонаций и модуляций.

Следовательно, логопед должен при всех расстройствах речи тщательно учитывать изложенное о слуховой функции и применять соответствующие дифференцированные методы и подходы, имея в виду, что любой речевой акт – сенсомоторное единство. Итак, помимо тугоухости, когда ребёнок в той или иной степени плохо слышит любые звуки (о чём специально говорится в главе о тугоухости), у некоторых детей, даже при нормальной остроте слуха, наблюдается задержанное формирование слухоречевых восприятий, иначе говоря, фонематического слуха и фонематического анализа, т. е. смыслового различения звуков речи. Чтобы понимать речь окружающих, надо соотносить каждое слово с определённым содержанием (предметом, явлением, соотношением их во времени, пространстве и т. п.). Для точности такой соотнесённости необходима и подобная соотнесённость отдельных звуков слова – фонем. Формирование слухоречевых восприятий ребёнка в конечном счёте приводит его к осмыслению каждой фонемы, как смыслоразличительной единицы слова, например, звуков б, п, т, д, к, м, н в словах бочка, почка, точка, дочка, кочка, мочка, ночка.

Через развитие смыслового слуха достигается не только правильное понимание речи, но и правильное произношение. Хорошо произносит тот, кто хорошо различает отдельные звуки слова. Поэтому, если при обследовании речи установлены дефекты фонематического слуха, в первую очередь нужно заняться по преимуществу воспитанием у ребёнка слухоречевых диффе-ренцировок. Нередко бывает достаточно одной такой работы, чтобы устранить недочёты в произношении.

Сюда относятся такие виды упражнений в зависимости от глубины нарушений слухоречевых восприятий (здесь не говорится о поражении элементарного слуха).

1. При наличии звуков произносимого повторение с выключенным зрением (ребёнок поворачивается спиной к говорящему логопеду, товарищу, или ему завязывают глаза, или логопед говорит, экранируя свою артикуляцию куском картона и т. п.) коротких фраз, а затем отдельных её слов, слогов, звуков, произносимых то шёпотом, то громко. Например: Ваня, дай мяч (повторение завершается выполнением приказа), затем Ваня, далее Ва, ня, наконец В, а, нь, а.

2. С повторением или молча (при нарушенных звуках) указываются названные, знакомые ребёнку картинки, игрушки, наименования которых различаются одним лишь звуком (бочка – точка, мак – бак, балка – палка и т. п.). Особенно полезны в этом случае слова-паронимы, отличие фонем которых заключается в наличии или отсутствии звонкости, мягкости, дрожания или других трудно различимых элементов (бочка – почка, банка – банька, мел – мель, рак – лак, точка – кочка и т.п.) Приём. Здесь картинки «балка» и «палка», где палка? При ошибке логопед многократно с подчёркиванием смешиваемых звуков произносит: «Это балка, балка балка... а это палка, палка... Где балка?»

3. Повторение оппозиционных слогов или звуков, взятых из паронимов: ба – па. .. б – п...

4. То же без повторения, но с условной ответной реакцией ученика на данное слово, слог, звук (поднять руку и т. п.). Слова даются во избежание механической сигнализации вперебивку.

5. Обычный звуковой анализ, применяемый при обучении грамоте (фраза–слово–слог–звук; указание первого, последнего звука вслове и т. п.; подбор слов на заданный слог, звук и т. п.).

Такие занятия хорошо проводить в форме игры. Сюда относится отгадывание слов путём подстановки последнего или первого звука. Логопед или ученик произносит булк, а другие заканчивают а; или он произносит: улка – чего не хватает? – б.

Игра «Лови – говори»: произносят часть названия бросаемого предмета (мяч, шарик), а поймавший договаривает слог, звук.

В тяжёлых случаях формирования фонематического слуха* особенно у маленьких детей, предварительно применяются игры на предметное соотнесение звука с звучащим предметом. При выключенном зрении на разных предметах и на музыкальных инструментах издаются звуки, а дети называют звучащие предметы; проводится игра в жмурки (ловят по звонку); нахождение звучащего предмета по направлению звучания; угадывание с выключенным зрением товарищей по их голосу и т. д.

Одновременно в процессе перечисленных упражнений развивается и слуховое внимание. Это очень важное обстоятельство, так как неуменье вслушиваться в речь окружающих является одной из причин плохого произношения.

Как правило, прежде чем упражнять ребёнка в правильной артикуляции, необходимо поупражнять его в слуховом анализе этого звука. Фонематический слух развивается в единстве с артикулированием звука, поэтому при развитии его обязательны и упражнения в артикуляции.

Полезно прослушивание магнитофонной записи с последующей самооценкой, что вызывает большой интерес.

б) Воспитание дифференциаций движений органов речи

Уже с младенческих дней ребёнок проделывает массу разнобразнейших артикуляторно-мимических движений языком, губами, челюстью, сопровождая эти движения диффузными звуками (бормотание, лепет). Такие движения являются собственно первым этапом в развитии речи ребёнка; они играют роль гимнастики органов речи в естественных условиях жизни ребёнка. Этим намечается путь искусственного воспитания нормальных движений звукопроизносительного аппарата в случае расстройств их.

Последние заметно связываются в известных случаях с теми или иными нарушениями в мимико-жестикуляторных движениях, сопровождающих звуковую речь в качестве вспомогательных выразительных средств и поэтому тесно функционально спаянных с звукопроизношением. Действительно, в тяжёлых случаях косноязычия часто наблюдается недостаточность в той или иной степени дифференцировки этих движений. Иногда же у детей с расстроенной речью нарушена моторика всего тела.

Из сказанного становится очевидной необходимость гимнастики не только артикуляторной, но в соответствующих случаях и мимико-жестикуляторной и вообще физкультуры. Помимо значения для воспитания произношения, развитие движений головы, лица (мимика), пантомимы в целом создаёт фон, обязательный для осуществления полноценной выразительной речи.

Важен учёт особенностей возрастной моторики для выработки методики логопедической гимнастики. Хотя коррекцией общих, не артикуляторных, движений должны заниматься ритмист и преподаватель лечебной гимнастики, всё же логопед должен знать как физические особенности ребёнка, так и систему деской физкультуры, потому что ему часто за отсутствием указанных лиц приходится самому вести эти занятия.

Метод воспитания звукопроизношения путём специфической гимнастики признан целым рядом известных теоретиков и практиков по расстройствам речи.

Недочётом прежних систем логопедической гимнастики является сугубый их формализм, механистичность, отрыв моторной функции от сенсорной, смысловой, от интересов ребёнка. Практически этот метод состоял в том, что сложный нервно-мышечный двигательный комплекс данного звука искусственно разлагался на отдельные свои двигательные элементы, каждый из которых изолированно подвергался гимнастической обработке. Постепенно двигательные элементы синтезировались в одно сложное движение, составляющее нужную артикуляцию. Этот по существу правильный метод следует «оживить».

Вся суть обучения правильным произносительным навыкам заключается в воспитании точных, тонко дифференцированных и осмысленных звукосочетаний с одновременным развитием фонематического слуха. Предварительно при необходимости вырабатываются чёткие целенаправленные движения. Помимо дифференциации, важно развитие и силы звукопроизводящих органов: для чёткой артикуляции нужны сильные, упругие органы речи – язык, губы, мягкое нёбо. Логопедическая работа, например, с моторными косноязычными, в значительной степени состоит из развития путём гимнастики дифференцированной работы артикулирующих органов речи, органов дыхания и голоса и, наконец, комплексных речевых движений в процессе говорения.

Методика воспитания речевых движений строится на следующем принципе: работа звукопроизносительных аппаратов развивается и упорядочивается путём воспитания ритмических движений на базе уже имеющихся у ребёнка автоматических движений, с которыми физиологически связана речевая функция; эти неречевые движения, сформировавшиеся на базисе безусловных реакций, превращаются в речевые, в условные, сначала диффузные, а затем всё более и более дифференцированные.

Занятия ведутся по схеме: вначале воспитываются движения более грубые, диффузные (при открытой, например, гнусавости – поворачивание шеи, раскрывание и закрывание рта, вдох и выдох). По мере усвоения учеником этой серии движений и достаточно чёткой и сильной работы упражняемых мышц переходят к выработке более дифференцированных движений в этой же области (дифференцировка движений правой половины лица от левой, верхней части лица от средней и нижней и т. д.). Торможение неправильных движений достигается, кроме использования Зрения, введением в работу ритма: воспитываемые отдельные движения ограничиваются определённой длительностью и прерываются паузами такой же длительности согласно отбиваемому рукой такту. В таком же роде ведётся и воспитание движений собственно звукопроизносительных органов: губ, языка мягкого неба, глотки, голосовых связок, дыхательных мышц.

Гимнастика органов речи сначала проводится на подражании (словестно с логопедом, «сопряжённо») и повторение за ним («отлажено») перед зеркалом. По овладении движением оно проводится по словесному заданию логопеда сначала перед зеркалом, а затем без него.

Выработка правильных артикуляций улучшает не только произношение как таковое, но, что отмечено и Н.X.Швачкиным оказывает большое влияние и на фонематическое развитие детской речи чем четче произносятся звуки, тем лучше они различаются по слуху. Поэтому в области преодоления косноязычия коррекция артикуляций является ведущей работой. При этом Логопед произносит слово с подчёркиванием данного звука. Затем также произносятся слоги. Приём овладения звуком на фоне слова особенно рекомендуется при занятиях с малышами. Как правило упражнять должно лишь нарушенные движения притом необходимые для воспитываемого звука.

Уже в начальном периоде упражнений органов речи нужно использовать получаемые движения для произнесения учеником того или иного звука состоящего из них, хотя бы он и не был порочным. Например, если удаётся поднимание средней и задней части языка к нёбу при опущенном кончике, то ученику предлагается произносить звуки к, г (в слогах, словах), хотя бы у него ещё не были воспитаны движения кончика языка жалом, вверх вниз и т.д. Такое попутное включение в гимнастическую работу звукопроизношения кроме уточнения этого движения, вносит известное оживление и поднимает интерес и активность занимающихся следовательно, улучшает её результаты.

В целях ясности и удобства здесь излагается вся система упражнений органов речи. При проведении же логопедического курса упражнения берутся из всех отделов одновременно, в порядке указанном постепенности и с преобладанием тех из них, в которых более всего нуждается данный косноязычный. В тяжёлых же случаях, обычно при общем косноязычии, следует проделать шаг за шагом все упражнения, быстро пропуская то, что легко удаётся, и тщательно прорабатывая трудно усваиваемое.

В случае нарушений органов речи (расщелины, короткая подъязычная связка и т. п. над обратиться к врачу.

Гимнастика общих движений тела (при общем нарушении моторики). Особенно полезны подвижные игры, по возможности, с речью. Под ритмическую команду голосом, музыкой или другой формой сигнализации косноязычный производит гимнастику всего тела и его конечностей.

Ходьба. 1) Шаг на месте. 2) Обыкновенная маршировка. 3) Ходьба с остановками через определённое число шагов и с определённой продолжительностью остановки. 4) Ходьба с чередованием маршировки вперёд и маршировки на месте (3 шага вперёд – 3 шага на месте и т. д.).

Гимнастика рук и ног. Обычные движения рук и ног при гимнастике без аппаратов, но особенное внимание здесь уделяется мелким движениям в суставах пальцев и кистях рук, в ступнях ног и т.п.

Гимнастика туловища. Обычные движения туловища при гимнастике без аппаратов, в особенности движения, развивающие грудную клетку.

Комплексная гимнастика конечностей и туловища. Одновременно по заданию в движении участвуют два или более органа: ноги и руки, ноги и шея и т. п.

Упражнения мышц плечевого пояса, шеи и глотки (в частности, у анартриков, при открытой гнусавости).

а) Упражнения мышц плечевого пояса. (Стоя или сидя.) 1) Поднимать плечи. 2) Опускать плечи. Вдох носом, выдох ртом.

3) Поднимать и опускать поочерёдно плечи. Вдох носом и выдох ртом. При 1–3-м упражнениях руки вначале на бёдрах, а затем опущены.

4) Вращать плечи (руки опущены) спереди, назад и обратно. При поднимании – вдох носом, при опускании – выдох ртом,

5) Разнообразные движения руками: в стороны, вверх, вращение, плавательные движения и т. п. При развёртывании грудной клетки – вдох, при опадании – выдох с произнесением гласных звуков.

б) Упражнения мышц шеи. (Стоя или сидя.)

1) Поворачивать голову в стороны: вдох носом, выдох ртом.

2) Нагибать голову вниз (выдох носом), поднять прямо и откинуть назад (вдох ртом), снова прямо (выдох ртом).

3) Поворачивать голову в стороны: налево (выдох носом), прямо (вдох ртом), направо (выдох носом), прямо (вдох ртом).

4) Вращать голову слева направо, и наоборот. Вдох носом, выдох ртом на полном повороте.

Движение 1-е, 2-е и 3-е делать с сопротивлением руки, упирая её кистью или кулаком в соответствующую часть головы в противоположном движению направлении.

в) Гимнастика мышц зева и глотки. Зевать, глотать слюну, воспроизводить рвотные движения.

Упражнения «а», «б» и «в» носят характер упражнений общего действия. Они подготовляют лучшие анатомофизиологические условия для последующих речевых движений и применяются перед специальными или более дифференцированными упражнениями органов речи. Гимнастика собственно артикуляторных движений.

Гимнастика жевательно-артикуляторных мышц

1) Опускание и поднимание нижней челюсти (раскрывание и закрывание рта свободное и с сопротивлением рук; последнее производится аналогично упражнению шеи).

2) Челюсти в спокойном положении. Движение нижней челюсти вперёд со счётом 3:

а) без нажимания на нижнюю челюсть языком,

6) с сильным нажимом–подталкиванием языком нижней челюсти при движении вперёд.

При движении вперёд – вдох через нос, при закрытии рта – выдох через рот с произнесением в конечном моменте звука с или з.

3) Оттягивание челюсти назад, счёт 3:

а) язык пассивен,

б) язык с силой оттягивается назад.

При оттягивании – вдох через рот, при возвращении в исходное положение – выдох через рот с произнесением имеющихся звуков р, л, т, д.

4) Выдвигание челюсти вперёд с последующим оттягиванием её назад. Закусив кончик карандаша, поднимать его к носу и опускать вниз. Дыхание, язык и звуки – согласно указанному выше.

5) Движение челюсти вправо, дыхание через нос: а) язык пассивен,

6)язык с силой упирается в челюсть, помогая движению.

6) Движение челюсти влево производится так же, как и вправо.

7) Движение челюсти вправо и влево, непосредственно одно за другим:

а) язык пассивен,

б) язык подталкивает нижнюю челюсть.

Упражнения 5, 6, 7-е обязательны лишь при косом прикусе и тугоподвижности челюстного состава, что чаще всего наблюдается при челюстно-лицевых ранениях.

По мере овладения движением одновременно производится упорядоченное дыхание: при раскрытом рте – вдох через рот и выдох через нос, при закрытом – через нос.

Гимнастика мимико-артикуляторных мышц (верхняя и средняя ветви лицевого нерва) № 1–6 применяются только при парезах мышц лица, при «маскообразном» лице.

1) Сморщивание всего лица и растягивание его в длину с раскрытием рта.

2)

Поднимание и опускание бровей. При

поднимании бровей

глаза широко раскрываются, на лбу

появляются продольные морщины; при

опускании – глаза почти закрываются и

над переносицей образуются вертикальные

и поперечные морщинки.

глаза широко раскрываются, на лбу

появляются продольные морщины; при

опускании – глаза почти закрываются и

над переносицей образуются вертикальные

и поперечные морщинки.

3) Одновременно закрывание и открывание обоих глаз.

4) Попеременное закрывание правого и левого глаза. Если какой-либо глаз (а иногда и оба попеременно) не закрываются, то одно веко (лучше не закрывающееся) придерживают в закрытом положении пальцем, в то время как другой глаз ритмично закрывают и открывают. Благодаря связи нервов обеих половин лица нервный импульс (толчок) передаётся на другой глаз, и он начинает закрываться.

5) Одновременное, затем попеременное прищуривание.

6) Медленное прищуривание глаз, сначала сразу обоих, затем поочерёдно левого и правого (следить за активностью нижних век).

7) Попеременное поднимание углов рта. При спокойном состоянии левой половины рта поднимается правый угол рта и обратно.

8) Нюхательное движение. При сжатых челюстях верхняя губа несколько поднимается, обнажая зубы, носогубные складки резко выражаются.

9) Одновременное поднимание обоих углов рта. Поочерёдное поднимание левой и правой щеки. Вдох носом, выдох ртом.

10) Челюсти сжаты. Попеременное поднимание углов рта:

а) с закрыванием соответствующего глаза (поднимается вся щека),

б) без закрывания глаз, с минимальным подниманием щеки.

Вдох носом, выдох ртом сквозь зубы активной стороны.

Примечание. Если угол рта не поднимается, то при импульсах движения к нему, другой угол рта удерживается от движения пальцем, а недействующий угол рта пальцами ритмично приподнимается.

Гимнастика губ и щёк

1) Надувание обеих щёк одновременно

2) Надувание щек попеременно (перегонка воздуха из одной щеки в другую)

3) Втягивание щёк в ротовую полость меж зубами.

4) Сосательные движения: сомкнутые губы Вытягиваются вперёд хоботком, а затем возвращаются в нормальное положение. Челюсти сжаты.

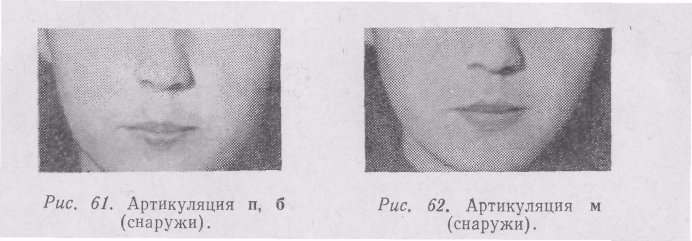

5) Оскал: губы при сжатых челюстях сильно растягиваются в стороны, вверх, вниз, обнажая оба ряда зубов, плотно прижимаясь к дёснам, а затем спокойно смыкаются вновь (соответственно произносятся и, с, з, п, б, м).

6) Хоботок с последующим оскалом при сжатых челюстях. При вдохе хоботком «пьют воздух», при выдохе произносят с, з, и.

7) Оскал с раскрыванием и закрыванием рта с последующим смыканием губ.

8) а) Оскал, б) раскрыть рот с оскаленными зубами, в) сомкнуть челюсти, г) сомкнуть губы.

9) Оскал при неподвижно раскрытом рте с последующим закрыванием губами обоих рядов зубов (п, б, м).

10) Втягивание губ широкой трубкой, воронкой, при раскрытых челюстях.

11) Вытягивание губ узкой воронкой (свист), задувание свечи, имитация надувания мыльного пузыря (у, о).

Все предыдущие упражнения вначале производятся с иррадиацией возбуждения, т. е. в движение определённых мышц вовлекаются и соседние мышцы, а затем постепенно движение концентрируется лишь на одних губах, а все остальные мышечные группы остаются по возможности в покое.

12) При широко раскрытых челюстях губы втягиваются внутрь рта, плотно прижимаясь зубам.

13) Поднимание плотно сжатых губ вверх (к носу) и вниз при плотно сжатых челюстях.

14) Поднимание верхней губы; обнажаются только верхние зубы (ф,в)

15) Оттягивание вниз нижней губы; обнажаются только нижние зубы.

16) Поднимание и опускание в 4 приёма поочерёдно обеих губ: а) верхнюю поднять, б) нижнюю опустить, в) верхнюю опустить, г) нижнюю поднять – норма.

17) Имитация полоскания зубов: воздух изнутри сильно давит на губы (этому движению вначале можно помочь поочерёдным надуванием щёк).

В упражнениях 14–17-м губы не должны оттопыриваться.

18) Набирание воздуха под верхнюю губу, под нижнюю губу.

19) Всасывание верхней губы под нижнюю с резким открыванием её при раскрытии рта (чмокание).

20) Подобное же всасывание нижней губы под верхние зубы.

21) Вибрация губ (фырканье лошади).

22) Движение губ хоботком влево, вправо; так же – растянутыми губами.

23) Вращательное движение губ хоботком (вверх, влево, вниз, вправо – сначала раздельно, потом слитно).

24) При сомкнутых челюстях нижняя губа двигается вправо, влево.

25) Такое же движение верхней губой.

26) При сжатых челюстях плотно сомкнутые губы двигаются вверх к носу и вниз. Дыхание носом.

27) Силовая гимнастика (в случае общей слабости губ): а) упражнения с присоской

б) сильно надувать щёки, по возможности удерживая губами воздух в ротовой полости;

в) удерживать губами карандаш, стеклянные трубки; при дыхании воздух проходит по обоим углам рта – сразу или поочерёдно.

Рис. в. Схема динамики мимических мышц.

Мышцы: – 1 лобная, образует ряд горизонтальных складок кожи в области лба; 2 – круговая глаза, суживает и замыкает глазную щель, 3 - сглаживает поперечные складки на лбу, расширяет слёзный мешок; 4 – сморщивающая брови, тянет брови к средней линии и образует продольные складки кожи под переносицей; 5 – квадратная верхняя губы, поднимает верхнюю губу и крыло носа; 6 – поднимающая нижнее веко; 7 – скуловая, поднимает угол рта кверху и тянет его несколько кнаружи; 8– носовая поперечная («сжимающая нос»), сжимает носовые отверстия и хрящевую часть носа; 9 – носовая крыловая, оттягивает крыло носа книзу; 10 – осаждающая перегородку носа – оттягивает её вниз; 11 – оттягивающая угол рта кверху; 12 – большая скуловая; 13 – мышца смеха, тянет угол рта кнаружи; 14 – резцовая верхней губы – оттягивает угол рта кнутри и кверху; 15 – треугольная рта – тянет угол рта книзу и кнутри; 17 – четырёхугольная нижней губы, тянет нижнюю губу вниз и кнутри; 18 – подбородочная, тянет кожу подбородка и тем самым вытягивает нижнюю губу вперёд; 19 – круговая рта, суживает и замыкает ротовую щель, вытягивает вперёд губы; 20 – жевательная, поднимает нижнюю челюсть и прижимает её к верхней челюсти; 21 – височная, поднимает опущенную нижнюю челюсть; 22 – щёчная – оттягивает угол рта кзади и прижимает щёки к зубам; 23 – крыловидная наружная, двигает нижнюю челюсть вбок, выдвигает её вперёд; 24 – крыловидная внутренняя, двигает нижнюю челюсть вбок и поднимает её.

Примечание. Корни зубов обнажены, чтобы лучше показать место прикрепления мышц к челюсти.

Схема наглядно показывает сложность, направление и значение работы отдельных элементов мускулатуры звукопроизводящих механизмов надставной трубы. Линиями обозначено общее направление определённой мышцы; стрелкой – пункт, в направлении к которому и сокращается мышца и тянет за собой другие подвижные части речевого механизма, в которых заканчивается второй конец мышцы (обозначен вилочкой); Л – сосцевидный отросток височной кости; Б – крыловидный отросток основной кости (приподнят выше нормы для большей наглядности схемы); Г – шиловидный отросток основной кости. Простой штриховкой отмечены подвижные части: губы, язык, мягкое нёбо, задняя стенка глотки (последняя вместе с позвоночником значительно отодвинута кзади в целях ясности схемы). В нижней части корня языка – подъязычная кость (Д).

Мышцы: 1 – язычная продольная верхняя, сокращаясь, поднимает спинку языка, сгибая её в продольном направлении горбом и укорачивая весь язык; 2 – подъязычно-язычная, оттягивает язык вниз-назад; 3 – шилоязычная, поднимает и несколько растягивает в стороны спинку языка, а корень оттягивает вверх-назад, весь язык оттягивается назад; кончик языка свободен; 4 – язычная продольная нижняя, поднимает горбом спинку языка; 5 – вертикальные, утончают язык; 6 – язычно-нёбная, тянет корень языка вверх-назад или же мягкое нёбо вниз; 7 – подбородочно-язычные уплотняют язык, прижимают его тело, главным образом середину, ко дну ротовой полости; главное – высовывают язык вперёд; вместе с поперечной мышцей – «желобок» внизу; 8 – язычно-глоточная (в глоточной части она составляет верхний сжиматель), поднимает спинку языка вверх, а корень языка оттягивает вверх-назад; 9 – двубрюшная, опускает нижнюю челюсть, тянет её назад; если же нижняя челюсть фиксирована, поднимает подъязычную кость; 10 – подбородочно-подъязычная осаживает язык книзу; 11 – челюстно-подъязычная, обе мышцы тянут подъязычную кость вверх-вперёд или же оттягивают вниз нижнюю челюсть; 12 – мышца язычка, поднимает язычок вверх-вперёд; 13 – растягивающая мягкое нёбо, поднимает мягкое нёбо вверх-назад-наружу; 15 – глоточнонёбная, опускает мягкое нёбо и несколько приподнимает корень языка вместе с гортанью; 16 – верхний крыло-глоточный сжиматель, все сжиматели глотки суживают её просвет и подтягивают подъязычную кость вместе с корнем язычка вверх-назад; 17 – шилоглоточная, тянет глотку в области зева вверх-вперёд и растягивает её раструб; 18 – шило-подъязычная, подтягивает подъязычную кость и вместе г. нею корень языка вверх-назад; 19 – средний сжиматель глотки; 20 – нижний сжиматель глотки; 21 – подъязычно-лопаточная; 22 – грудно-подъязычная, обе мышцы фиксируют подъязычную кость, оттягивая её книзу и назад, а вместе с нею и корень языка; 23 – поперечная мышца языка, расположенная перпендикулярно к плоскости рисунка; стягивает язык к его средней продольной линии; 24 – подъязычно-язычная – тянет язык книзу; 25 – грудно-ключично-сосковая, нагибание головы в стороны, запрокидывание её, поднимание грудной клетки

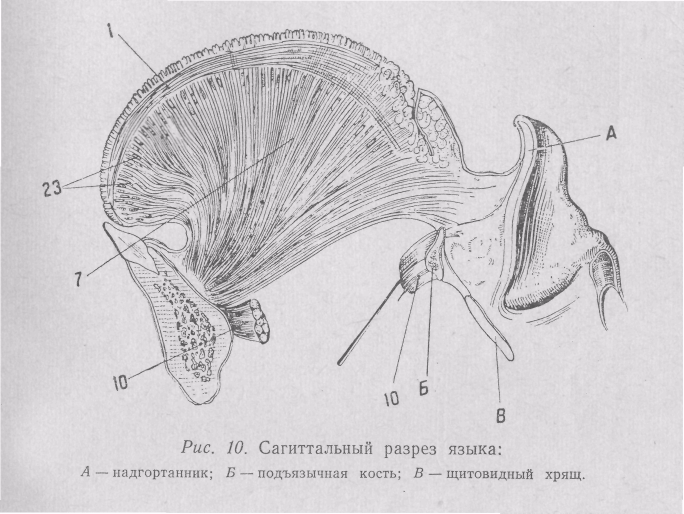

Гимнастика языка

1) Высовывание языка наружу лопатой: языку придаётся плоская широкая форма так, чтобы он своими боковыми краями касался углов рта. Вначале язык укладывать ненапряжённым между губами, затем он кладётся только «а нижнюю губу, потом удерживается между оскаленными зубами. Если язык долго не получается достаточно широким, то:

а) произносится с вялым языком между губами бя-бя или мя-мя или же

б) на распластанный между губами язык сильно задувают, или в) нараспев тянут и, или улыбаются – язык расплывается

2) Высовывание языка наружу жалом; языку придаётся возможно более заострённая форма

Если это движение долго не удаётся, то язык протискивают между губами, сжимая ими с боков, или тянутся им к отодвигаемому от него пальцу, карандашу, или сильно вытягивают его наружу, вправо, влево и, когда он в углу рта суживается, осторожно отводят в таком виде к средней линии рта и фиксируют его.

3) Поочерёдное высовывание языка лопатой и жалом.

4) Высунутым изо рта языком делают попеременно лопату (широко распластанный, тонкий язык), жало (округлый, с заострённым кончиком).

5) Такое же движение, но в ротовой полости, причём кончик языка упирается то в верхние, то в нижние зубы.

6) Высовывание языка возможно более изо рта, а затем втягивание возможно глубже в рот, чтобы там образовался лишь мышечный комок; кончик языка становится незаметным.

7) Поворачивание сильно высунутого изо рта языка вправо и влево.

8) Поднимание и опускание задней части языка; кончик языка упирается в нижнюю десну, а задняя часть языка то поднимается вверх, касаясь мягкого и отчасти твёрдого нёба, то опускается вниз (к, г).

Если это движение не удаётся, то на первых пора« корень языка подталкивается вверх пальцами снаружи в области подъязычной кости или предлагается дышать носом при открытом рте.

9) Присасывание спинки языка к нёбу сначала при закрытых челюстях, а затем при раскрытых.

Если присасывание не удаётся, то употреблять два вспомогательных приёма: а) на спинку языка кладётся клейкая конфетка, или нёбо смазывается мёдом, а косноязычный старается, прижимая спинку языка

к нёбу, сосать конфетку или мёд; б) полусогнутый указательный палец накладывается сверху на подбородочную кость, а большим пальцем производится надавливание снаружи, снизу вверх, на дно ротовой полости, чем подталкивается спинка языка к нёбу.

10) Присасывание всего языка лопатой к нёбу и отрывание от последнего со щёлканьем сначала при сомкнутых, а затем при раскрытых челюстях. Чтобы избегнуть наблюдаемого иногда поднимания языка при, помощи нижней челюсти пользуются роторасширителем или пробкой. Проще способ с пробкой: в правый или левый угол челюстей вставляется пробка толщиной в мизинец ученика; она может быть резиновой или деревянной с проволочной рукояткой для удержания между зубами.

11) Высунутый лопатой язык смыкается с верхней губой, а затем втягивается в рот, касаясь при этом спинкой верхних зубов и нёба, как бы смазывая их, и загибаясь кончиком вверх у мягкого нёба.

12) Присасывание языка без отрыва от нёба с раскрыванием и закрыванием рта (кончик языка касается верхней десны).

13) Присасывание к нёбу и отрывание от него спинки языка: кончик языка упирается в нижнюю десну; проделывается скачала при закрытом, а затем при открытом рте.

14) Раскрывание и закрывание рта при таком же положении языка.

15) Язык с силой протискивается между зубами наружу так, что верхние резцы скоблят по спинке языка.

16) Такое же движение, но кончик языка упирается в нижнюю десну.

17) При малоподвижном языке рекомендуется переворачивать во рту кубики из сухих хлебных корок, горох и т. п.

18) Круговое облизывание кончиком языка губ с постепенным увеличением раскрытия их.

19) Такое же облизывание зубов под губой, постепенно загибая кончик языка всё больше и больше.

20) Поднимание и опускание лопатообразно высунутого языка к верхней и нижней губе при раскрытом рте, затем к верхним и нижним зубам, наконец, к носу и подбородку.

21) Такое же движение языка внутри рта за зубами, касаясь кончиком языка верхней десны (т, д). Если при загибаниях кончика языка рот плохо открывается, следует воспользоваться роторасширителем или пробкой.

При сильно расширенных таким образом челюстях производится указанное упражнение. Иногда необходимо вначале проделать это движение, загибая язык щипчиками или шпателем. Постепенно раскрывать рот всё шире и шире. При всех движениях языка вне рта зубы обоих рядов должны быть оскалены.

22) Кончик языка подводится под верхнюю губу и со щёлканием отрывается, втягиваясь вниз-назад.

23) Загибание языка жалом вверх и вниз снаружи и внутри рта.

24) Поочерёдные загибания кончика языка жалом: к носу и подбородку, к губе верхней и нижней, к зубам верхним и нижним, к твёрдому нёбу и дну рта.

25) Кончик языка, жалом загибаясь вверх и вниз, точно касается верхних и нижних резцов, дёсен при широко раскрытом рте (л).

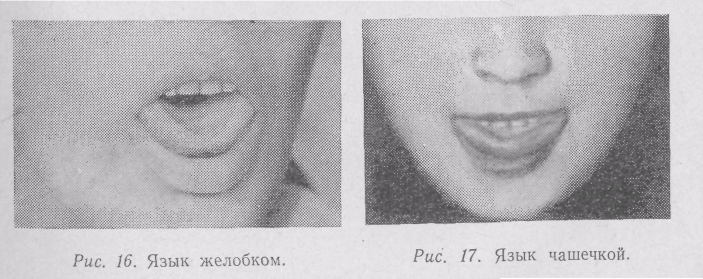

26) Язык снаружи рта желобком или лодочкой (боковые края лопатообразного языка поднимаются, а по средней продольной линии языка образуется-впадина). Если это движение долго не удаётся, то полезно помогать подниманию краёв языка губами, осторожно надавливая ими на боковые края языка, Иногда помогает этому движению надавливание ребром шпателя по средней линии языка, ещё лучше зондом. Иногда же дети помогают себе руками (следить за чистотой рук).

27) Язык снаружи рта желобком, неподвижен, а губы то широко раскрываются (оскал), то касаются желобка.

28) Язык внутри рта желобком с оскалом: задувание (с, з).

29) Язык желобком с осторожным загибанием кончика вверх (рис. 16)\

30) Язык снаружи рта чашечкой (ковшиком) вне ротовой полости (боковые и передние края языка поднимаются вверх, спинка посредине ямкой опускается).

31) Чашечка внутри рта. При выработке чашечки полезно иногда, когда спинка языка не опускается, надавливать на неё сверху шпателем, зондом, задувать в чашечку (ш, ж).

32) Закусывание зубами боковых краёв языка, оставляя свободным только кончик языка.

33) При этом положении языка (упражнение 32-е) оскалить зубы и загибать кончик языка к верхней и нижней десне.

34) Упираясь боковыми краями языка в боковые верхние зубы почти до клыков, при оскале поднимать и опускать кончик языка, касаясь им верхней и нижней десны.

Упражнения 32–34-е довольно трудные, так как края языка с той или иной стороны большею частью не доходят до боковых зубов. В то же время они очень полезны для многих звукоустановок, поэтому они подлежат очень тщательной проработке.

35) При указанном положении языка (упражнение 34-е) многократно барабанить напряжённым его кончиком по верхней десне – т. т. т., с сильным затем задуванием на приподнятый кончик языка (р).

36) Когда описанные движения языка усвоены, то по заданию проделывается ряд движений непрерывно одно за другим: язык жалом, чашечкой, лопатой, вверх и т. д.

При всех изложенных упражнениях необходимо:

1) каждое движение производить чётко и неторопливо;

2) при каждом движении орган (язык, губы) в течение определённого времени оставлять неподвижными и затормаживать все лишние движения;

3) все движения производить под команду с соблюдением определённого ритма; каждое движение выдерживать на счёт три (3/4 музыкального такта), с такой же паузой после него

В процессе артикуляторных упражнений, если общий мышечный тонус (напряжённость сокращения) отдельных органов звукопроизношения слаб, очень полезно включать в эти упражнения силовой момент, т. е. движения мышц с сильным напряжением.

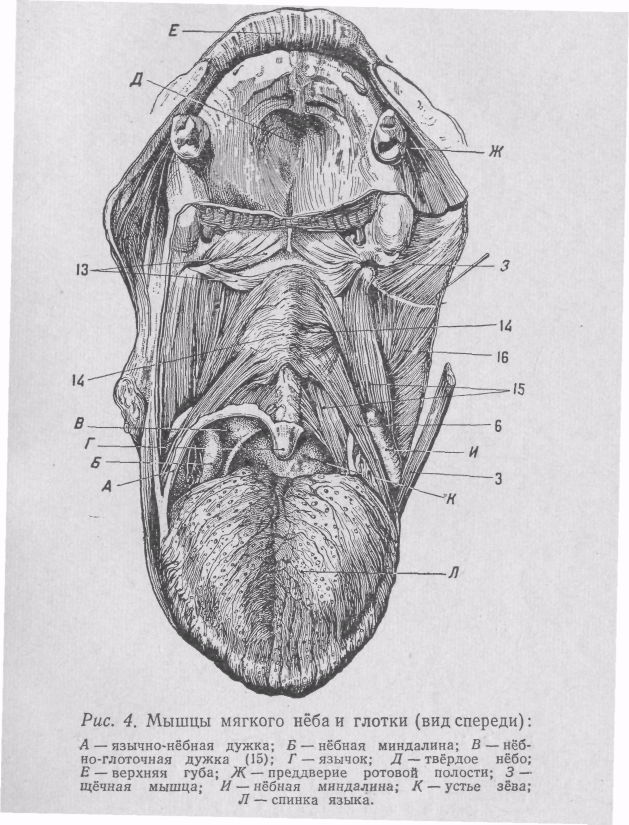

Гимнастика мышц мягкого нёба .

Что касается гимнастики дыхательного и голосового аппаратов, то она будет изложена (во избежание повторений) в главе о заикании, где этим отделам придаётся особенно большое значение. Дыхательные вместе с голосовыми 1–2-м упражнениями и дополнительными 1-м и 2-м голосовыми (стр. 265–269) полезно проделать и при устранении косноязычия так же, как упражнения данной главы иногда рекомендуется проделать и при работе с заикающимися.

в) Воспитание правильных артикуляций и звукопроизношений

Выработка правильных артикуляций улучшает не только произношение как таковое, но, что отмечено и Н.X.Швачкиным, оказывает большое влияние и на фонематическое развитие детской речи: чем чётче произносятся звуки, тем лучше они различаются по слуху. Поэтому в области преодоления косноязычия коррекция артикуляций является ведущей работой.

Учитывая большую подражательность детей и необычайную пластичность человеческого мозга, богатство нервных замыканий, как правило, до перехода к воспитанию отдельных звуков, следует предложить ученику сразу произнести его изолированно или в простом слове, затем по подражанию артикуляции логопеда с участием зрительных восприятий без зеркала и перед ним.

При этом логопед произносит слово с подчёркиванием данного звука. Затем также произносятся слоги. Приём овладения звуком на фоне слова особенно рекомендуется при занятиях с малышами. Иногда здесь же можно помочь ребёнку овладеть нужным движением, включив кинестетическое ощущение – пальцем отодвинуть язык, округлить губы и т. п. Лишь при неудаче этих приёмов надо перейти к систематической работе над отдельными артикуляциями.

После воспитания всех необходимых для данного звука дифференцированных движений губ, языка переходят к воспитанию намеченной правильной изолированной артикуляции и к произношению. При наличии нескольких неправильных звуков корригируют прежде всего более легко воспитываемое. «Сначала дети произведут легче те звуки, которые впервые произносятся голосовыми органами маленьких детей» (С е г е н).

Начинать с более легко устранимых недостатков нужно и по соображениям психологического характера: наблюдая быстрое появление в результате логопедических занятий правильного звука, ребёнок ещё охотнее исправляет свои недочёты.

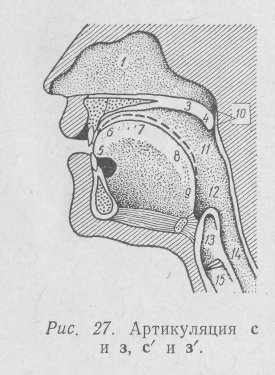

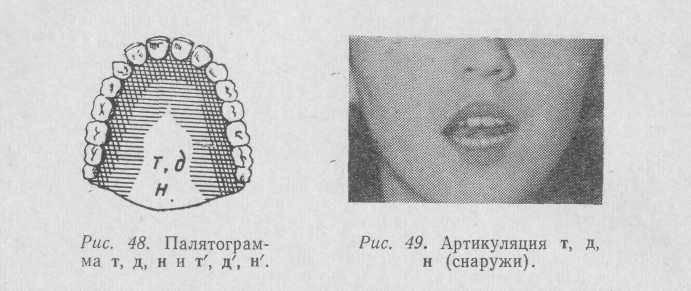

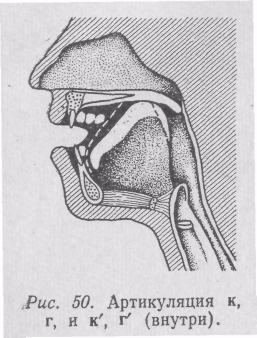

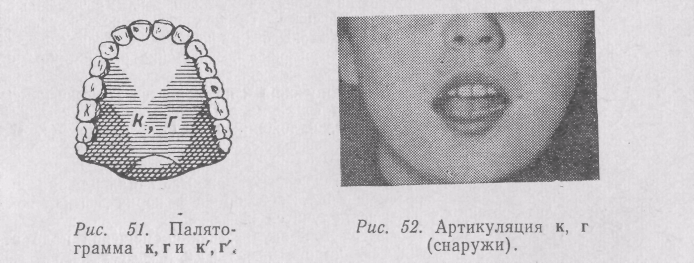

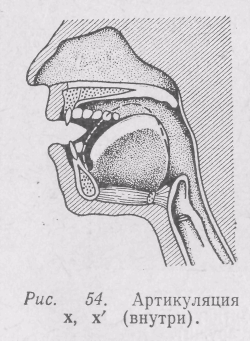

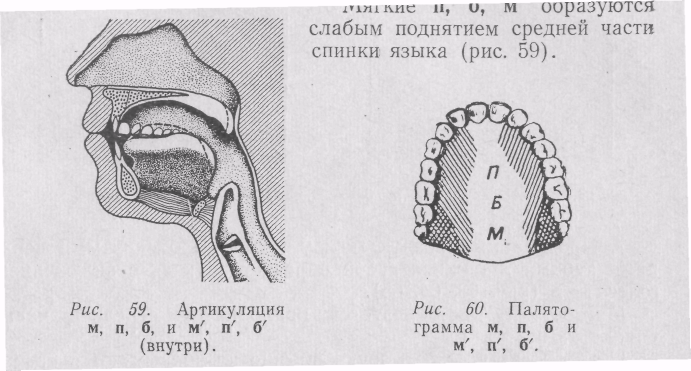

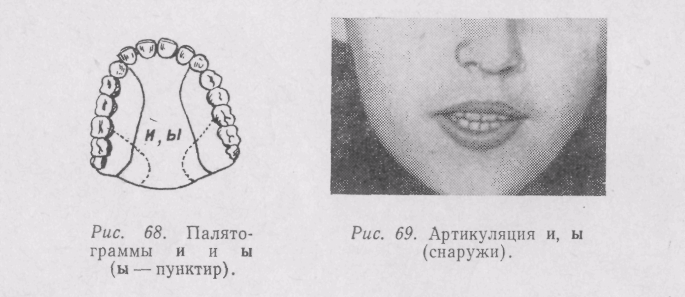

В первую очередь, учитывая роль дифференцировки, устраняются недочёты гласных звуков в последовательности: а, у, и, о, э, ы. Полезно упражнять ученика в чётком произношении их, хотя бы они не были порочными, как подготовительный этап коррекции согласных. Воспитание согласных звуков начинается с губных п, б, м, ф, в. Здесь нам помогает связь вырабатываемых более тонких установок с врождёнными диффузными сосательными и хватательными движениями губ–условные связи строятся на базе и в единстве с безусловными. Во избежание тормозного влияния уже усвоенных звуков на вновь воспитываемые, что наблюдается при выработке дифференцированного движения в одной и той же координационной системе мозга, после губных, когда в мозговую систему включается и функция лицевого нерва, переходят к коррекции задне-язычно-нёбных х, к, г, при которых проявляется функция подъязычного нерва. Согласно И.П.Павлову, при сопоставлении очень близких тонких и поэтому трудных для ребёнка дифференцировок возможны «сшибки» – отказ от произнесения данного звука или искажение его. Кроме того, в процессе глотания пищи корень и задняя часть спинки языка наиболее активны, а, следовательно, нужные для указанных звуков движения всегда налицо – остаётся только воспитать более тонкую дифференцировку их.

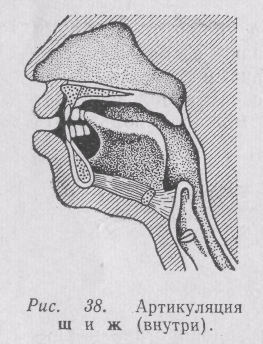

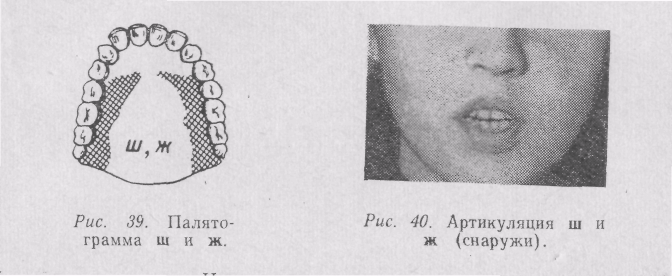

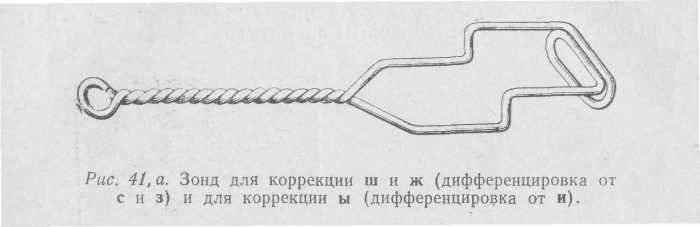

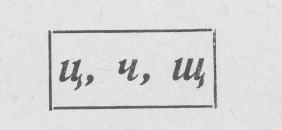

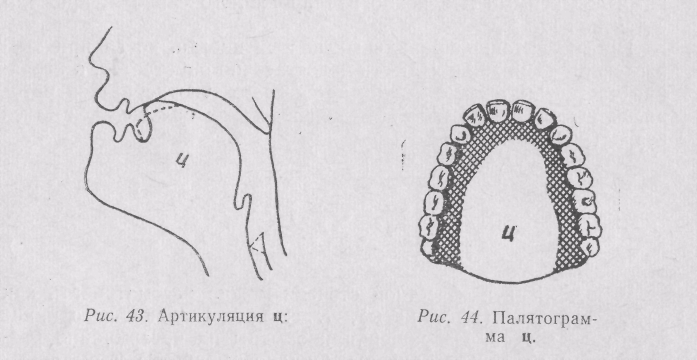

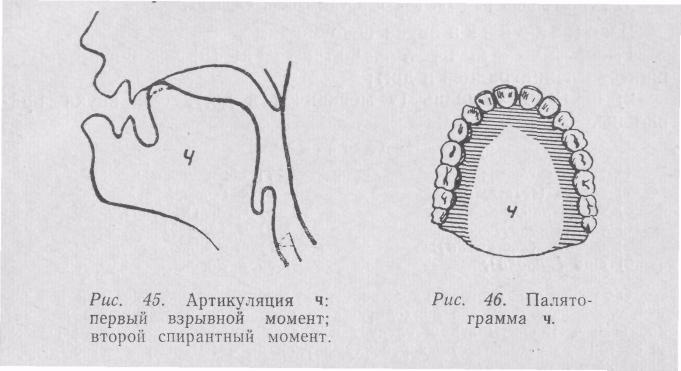

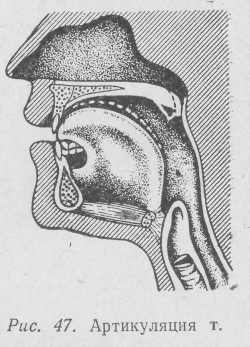

Далее переходят к установке переднеязычных, сначала не требующих особо тонкой дифференцировки (т, д, н), затем всё более тонко дифференцированных (с, з), ш, ж, аффрикатов ц, ч, и звукосочетания щ и, наконец, звуков артикуляционно наиболее сложных лир.

Таким образом, рекомендуется для коррекции сначала брать более простые и, следовательно, лёгкие по артикуляции звуки и в то же время артикуляторно возможно менее сходные. В силу необычайной динамичности и богатства нервных связей в мозгу человека и связанности мозговых функций наблюдаются нередко случаи, когда в основном сходные, функционально связанные артикуляции, взаимодействуя, помогают друг другу, например, звук к сравнительно легко получить от звука т, изменив лишь место смычки языка с нёбом; ш можно получить из р, механически затормозив вибрацию и округлённо выпятив губы (Ф. Ф. Pay). В этом случае сходство не мешает, а помогает, что правильно объясняется индивидуальными особенностями организации высшей нервной деятельности у данного ребёнка.

Вначале занятия в основном ведутся одновременно и на кожно-мышечном и (преимущественно) на зрительном анализаторе, с использованием добавочного зрительного раздражителя– контролёра и тормоза–зеркала, содействующего лучшей дифференциации движений.

Для восприятия движений органов произношения путём кинестетического ощущения ученик касается кончиками пальцев – наиболее чувствительной частью «познающей» руки – областей подъязычной кости и дна ротовой полости логопеда. Для самоконтроля ученик также ощупывает себя. Однако у слышащих этот приём играет лишь вспомогательную роль, и пользоваться им как ведущим методом нельзя, так как он не даёт значительных результатов.

Как установлено в последнее время, роль осязательных ощущений значительно уступает в познавательном процессе роли зрительно-мышечных ощущений.

Об ощущениях вибраций гортани. До этого момента слуховой анализатор в известной степени игнорируется. Дело в том, что у косноязычного слух с самого начала речи воспитался в отношении неправильных звуков искажённо, т.е. в мозгу прочно установились порочные физиологические связи: часто ребёнок не отличает по слуху неправильного произнесения от нормального и, получив приказ произвести звук, даже по подражанию произносит его согласно существующему навыку неверно и не слышит своей ошибки. Если же он и слышит её, то слышит уже сделанную ошибку (слуховой контроль запаздывает), а не предупреждает её. Вот почему в период воспитания новых звуков нельзя базироваться только на недостаточно надёжном слухе. Лишь после укрепления данной артикуляции в работу включается и активный слух: ученику предлагается внимательно прислушиваться к произносимому руководителем звуку-образцу и воспроизводить его, не глядя в зеркало. Затем звук произносится самостоятельно с включением в речь.

У косноязычных, алаликов, афазиков, у детей с задержанной речью ослаблена артикуляторная устойчивость, сопротивляемость деформирующим речь факторам. Важной, а иногда и основной причиной этого является ослабленность или полное отсутствие, например, у глухих контролирующего произношение анализатора – слуха. При нарушении последнего ведущую роль на первых этапах коррекции произношения приобретает зрение.

Зрение является одним из важнейших естественных привычных регуляторов в нашей деятельности. Вследствие анатомофи-зиологической связанности зрительных систем мозга со слухо-двигательными оно является прекрасным контролёром, содействующим выработке правильного кожно-мышечного чувства в артикуляторных аппаратах. Зрительный контроль не только уточняет, но и усиливает движение. Особенно полезно производить артикуляторные упражнения под контролем зрения перед зеркалом.

Зрительная гимнастика является общепризнанным методом воспитания не только артикуляторных, но и вообще мимико-.жестикуляторных движений. Полезно также в процессе коррекции отдельных звуков показывать детям соответствующие рисунки, схемы и муляжи артикуляции, ещё лучше кинофильм. Помимо действия добавочного зрительного раздражителя, такой показ усиливает осмысление данной артикуляции и оживляет занятие.

При коррекции согласных звуков, особенно мгновенных, рекомендуется начинать с шёпотного произнесения, сочетая их с гласных а. В этом случае лучше и правильнее выявляется звучание согласных и виднее сама артикуляция их. Из парных согласных сначала воспитываются глухие, как легче произносимые. Фрикативные согласные сначала включаются в открытые слоги (са, ша), а мгновенные и аффрикаты – в закрытые (ап, ак), ач, ац, так как в этом положении они артикулируются более энергично и более чётко.

При наличии искажённого звука важно, чтобы до получения точной артикуляции воспитываемого звука проделываемая учеником работа носила в его глазах исключительно характер зрительно контролируемого целенаправленного механического упражнения, а не произнесения данного звука как звука нашей речи, так как порочный слуходвигательный стереотип старого звука будет подавлять вновь воспитываемый. Только после укрепления новых движений произносится данный звук как фонема.

Если одного зрения и кинестетического ощущения посредством руки оказывается недостаточно, чтобы воспитать нужное положение или движение языка, то прибегают к насильственному приданию языку, губам или челюсти заданного движения при помощи пальцев, шпателя или соответствующих зондов. В результате много раз повторяющегося пассивного движения артикулирующего органа, в конце концов, через сознательную коррективную работу самого ученика по методу условных рефлексов вырабатываются точные артикуляции.

Дети ощущают кинестетическим чувством положение языка при артикуляции и звукопроизношении; эту чувствительность и надо использовать для придания языку определённого положения. Особенно эффективен этот приём в тех случаях, когда тактильная чувствительность языка мало развита или же расстроена.

Усвоенные новые изолированные звуки включаются в разнообразные звукосочетания – сначала в слоги, затем в слова и фразы (благодарным материалом здесь являются пословицы, поговорки и скороговорки). В этой стадии работы слух уже выступает как основной рецептор и контролёр. Вначале полезно новые звуки включать в звукосочетания, непривычные для ученика, избегая тех из них, в которых данные звуки произносились им неправильно в течение ряда лет. В этом смысле полезны слогоподобные сочетания бра, дра и т. п. и новые слова; этим смягчается уже отмеченная борьба старых (неправильных) установок с новыми.

С первых занятий по воспитанию фонематического слуха и правильной артикуляции звуки связываются с письмом (имеются в виду дошкольники старшей группы и школьники). Вначале после вычленения звука из устного слова последнее записывается логопедом на классной доске с выделением изучаемого звука голосом, а буквы – цветом, размером или подчёркиванием. Ученик молча списывает таким же образом.

С момента овладения новым звуком, хотя бы и не вполне совершенным, ученик под диктовку записывает этот звук или соответствующее слово на классной доске и в тетради. Используются буквы разрезной азбуки. Звук и буква (вернее – фонема и графема) образуют взаимодействующее единство: стабильное начертание буквы закрепляет звук в определённом произношении, преодолевая тем самым его динамичность, неустойчивость, а звук насыщает графический знак речевым содержанием и связывает с собою этот знак. Последним предупреждаются ошибки в письме на почве косноязычия (пишут, как говорят). Вместе с тем артикуляция улучшает само письмо.

Само артикулирование или произнесение, хотя бы и несовершенное, как показал опыт логопедической работы с ранеными в челюстно-лицевые области, содействует анатомическому и функциональному восстановлению мышц и нервов речевых органов.

После достаточного упражнения на указанном материале переходят к связному чтению, рассказу, заучиванию наизусть и декламации, чем и заканчивается логопедический курс. Конечная цель всей предыдущей работы – автоматизация вновь усвоенного звукопроизношения. При закреплении нормального произношения надо учитывать, что все исправленные звуки содаются за счёт угасания старых, которое в силу привычки к ним идёт медленно; старое является тормозом нового. Вот почему постоянное и настойчивое требование правильного звукопроизношения « правильная речь окружающих являются необходимыми условиями закрепления достигнутого успеха.

Воспитание всякого нового звука или коррекция его ведётся по следующей схеме:

1. Развитие слухоречевого внимания, слухо- и зрительно-речевых дифференцировок, звукового анализа, фонематического слуха.

2. Гимнастика органов произношения.

3. Артикуляция без произнесения звука,

4. Произнесение с записью произнесённого и чтением. Упражнения проводятся в следующем порядке:

1) Отдельные звуки (из двух парных звуков всегда надо начинать с твёрдого глухого, но р начинают с мягкого). Широкое использование звукоподобий: ввв – вой ветра, шшш – шипение на плите, ррр – рычание собаки и т. п.1

2) Слоги прямые (открытые) – для фрикативных согласных, для взрывных – обратные (закрытые) и звукосочетания (согласный между гласными – сначала одинаковыми, затем различными) . Прямой слог легче усваивается ребёнком, но подчёркивать произношение взрывных согласных лучше в закрытых слогах.

3) Слова (вслед за проработкой соответствующего слога) с воспитываемым звуком в конце или в начале и, наконец, в середине слова.

4) Фразы и короткие изречения (потешки, прибаутки, пословицы, скоро- и чистоговорки, загадки), в которых возможно чаще встречается данный звук в разных положениях.

5) Связная речь (сначала стихи, затем проза), в которой часто встречается изучаемый звук.

Примечание. 1. Во время произнесения отдельных фраз и связного текста необходимо следить за дыханием.

2. Сначала дети всё (гимнастика, артикуляция, произнесение) проделывают совместно с логопедом, затем – вслед за ним и, наконец, по его предложению самостоятельно.

Новый звук закрепляется и чтением. При этом на первых порах для обозначения приподнятого кончика языка предварительно над буквой ставится точка, при опущенном – точка под буквой.

3. Очень удобно при коррекции какой-либо артикуляции показывать положения языка кистью руки: при с, з, ц кисть сгибается вниз (кончик языка опущен); при ш, ж, ч ладонь горсточкой поворачивается кверху (кончик языка кверху); кисть горбом кверху – язык горбом к нёбу; повёрнутая кверху ладонь сжимается в кулак с отдёргиванием руки назад – оттянуть язык за зубы и т. д. Впоследствии достаточно вовремя показать такой сигнал рукой, чтобы предупредить или быстро исправить неправильный звук.

Данная схема не является обязательной во всех своих частях для всех случаев неправильного произношения. Прежде всего, логопед пытается многократным чётким произнесением фразы или слова с изучаемым звуком вызывать у ученика правильное подражание. Лишь в случае неудачи такой попытки он переходит к работе по схеме. И здесь не следует связывать себя излишней пунктуальностью выполнения предложенной схемы: если при первых же упражнениях в том или ином разделе схемы оказывается, что ученик уже хорошо владеет данными движениями, то должно, не задерживаясь на них, переходить к следующим разделам.

Предварительно сам логопед имитирует данное звукоподражание, так как в действительности звуки природы, машин, животных мало похожи на звуки человеческой речи,

Не следует долго задерживаться на шлифовке изолированных звуков и слогов. Добившись в основном правильной артикуляции, должно упражнять учеников в произнесении нового звука в связной речи до полной автоматизации его.

В целях ясности и удобства сначала излагается вся система упражнений органов речи. При проведении же логопедического курса берутся те упражнения, в которых более всего нуждается данный косноязычный. В тяжёлых же случаях (обычно при общем косноязычии) следует проделать шаг за шагом все упражнения, быстро пропуская то, что легко удаётся, и тщательно прорабатывая трудно усваиваемое.

В настоящее время, некоторыми логопедами применяется одновременная коррекция нескольких звуков, артикуляционно отдалённых друг от друга, обычно трудных и лёгких. Это экономит время, но опасно в смысле перегрузки мозга новыми раздражителями (возможно смешение их, срывы). Требуется внимательный учёт индивидуальности ученика.

В редких случаях косноязычия, возникшего в результате несчастного случая (ранения в челюстно-лицевой и ротовой области) при наличии сформированной речи, логопедическая работа сводится к лечебной гимнастике органов речи и в случае нужды – выработке компенсирующих артикуляций.

г) Коррекция согласных звуков

Основными факторами правильного произношения являются:

1) хорошо развитый элементарный и фонематический слух;

2) правильное, достаточно сильное и хорошо регулируемое и дифференцированное дыхание;

3) чистый, гибкий, достаточно сильный и хорошо регулируемый голос;

4) энергичная, чёткая и правильная артикуляция;

5) достаточная длительность и громкость произнесения звуков, правильное их сочетание и последовательность в слове;

6) понимание произносимого в целом и каждого звука в отдельности как смыслоразличительной единицы слова.

Всё указанное надо учитывать при коррекционном воспитании произношения.

Изложение воспитания отдельных звуков нашей речи начинается в данном пособии с более трудных случаев вот почему: подробное описание методики воспитания наиболее трудных и чаще всего встречающихся неправильных звуков, предупреждая повторения, значительно сокращает дальнейшее изложение способов коррекции остальных, более лёгких звуков. Кто усвоит методику выработки, например, звука р, тому очень легко будет справиться и с остальными звуками, так как он уже будет знаком с рядом общих приёмов и положений. Даваемые нами ниже описания – лишь типовые схемы. Артикуляторные пункты и вообще соприкосновения при артикуляции участвующих в ней органов крайне индивидуальны. Колебания в известных пределах вполне законны и не извращают нашей речи, придавая ей лишь индивидуальное своеобразие. Они обусловлены как общей анатомической структурой речевых механизмов, так и зависимостью каждого звука от соседних с ним звуков. Яркой иллюстрацией к сказанному служат экспериментальные данные проф. Богородицкого.

Нормальная

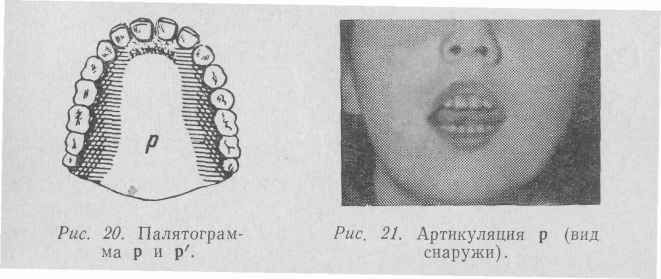

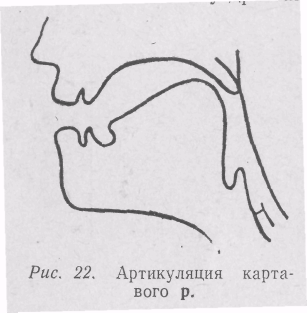

артикуляция твёрдого звука р.

Весь звукопроизносительный аппарат

тонически напряжён и неподвижен, за

исключением кончика язычка. Губы и

челюсти раскрыты в зависимости от

артикуляции предшествующего и

преимущественно последующего гласного.

Корень языка, средние, боковые и нижние

части его неподвижно укреплены, что

достигается устойчивой неподвижностью

нижней челюсти. Для такого тонически

напряжённого и неподвижного положения

речевого аппарата особенно важно сильное

напряжение мышц, поддерживающих нижнюю

челюсть, к которой прикрепляются другие

мышцы, участвующие в артикуляции р. В

целях наиболее сильного задувания на

кончик языка выдыхательной струёй, вход

в носовую полость плотно закрывается

системой мышц глотки, дужек и самим

мягким нёбом с язычком. Весь язык, в

особенности его кончик, приводится в

эластически напряженное тоническое

состояние. Передняя часть его должна

быть возможно твёрже, истончённее и

свободней, тогда как стальная часть

языка, широко распластанная, несколько

приподнятыми боковыми краями касается

верхних зубов почти до

клыков.

Передняя треть напряжённо сокращённого

языка немного приподнята кверху и,

образуя в ротовой полости сужение,

сближается с передней частью твёрдого

нёба, верхней десной и зубами. В таком

положении кончик языка с небольшой,

неустойчивой, колеблющейся плотностью

прилегает к верхним альвеолам и соседней

передней зубной области. Корень же языка

несколько оттягивается вниз назад и

таким образом препятствует образованию

сужения в задней части рта и получению

велярного или увулярного р.

Вместе

с тем облегчается прохождение задуваемой

по жёлобу языка струи воздуха. В

зависимости от нарушения этой напряжённой

тонической уравновешенности кончик

языка загибается то вверх, то вниз.

Средняя часть спинки языка несколько

опущена, что обусловливает низкий тон

звука – его твёрдость. Нарушителем

установленного нервно-мышечного

равновесия является с силой выдыхаемый

звучащий (голосовые связки вибрируют)

ток воздуха, прорывающийся через

язычно-нёбно-зубное сужение и отбрасывающий

кончик языка к нижним зубам, на мгновение

открывая этим выход звучащему воздуху.

В силу тоническо-эластиче- ческой напряжённости и непрерывной

иннервации кончик языка снова на

мгновение поднимается вверх к альвеолам,

чтобы, подчиняясь давлению воздушного

тока, опять опуститься и т.д. Быстрота

вибраций – до 30 в секунду. Акустически

получается то, что мы называем рокотом,

т. е. наше рокочущее зазубное р.

ческой напряжённости и непрерывной

иннервации кончик языка снова на

мгновение поднимается вверх к альвеолам,

чтобы, подчиняясь давлению воздушного

тока, опять опуститься и т.д. Быстрота

вибраций – до 30 в секунду. Акустически

получается то, что мы называем рокотом,

т. е. наше рокочущее зазубное р.

В начале слова, перед согласными и после согласных р произносится с 1–2 ударами, между гласными– 1 ударом, в конце слова более раскатисто – до 3–4 ударов, притом произносится с большим шумом и к концу своего звучания становится глухим. Излишняя раскатистость портит звук. В некоторых сочетаниях р звучит глухо (метр, ртуть, вепрь и т. п.).

Для мягкости и твёрдости звука большое значение имеют две резонирующие ротовые полости, которые образуются при звуке р: а) небольшая передняя, начинающаяся от приподнятого кончика языка и верхней десны и продолжающаяся до выходного отверстия губ; сверху она ограничивается нижней поверхностью свободной части языка, а снизу – дном ротовой полости под этой частью языка; б) большая задняя, простирающаяся от передней верхней десны до задней стенки глотки и гортани. Чем больше этот резонатор и чем больше сужено отверстие губ, тем звук р имеет более густой, низкий шум (твёрдое р). Наоборот, при мягком р вся масса языка более напряжена, прикасается к твёрдому нёбу большей поверхностью, чем при р твёрдом.

Как уже сказано, акустический характер р, а следовательно, и его артикуляция зависят от соседних с ним звуков: перед мяг-

кими (палатальными) согласными, йотированными гласными (я, е, ё, ю) и перед и звук р произносится мягко, а перед остальными звуками – твёрдо.

Недостатки. Как было уже указано, звук р является одним из самых дифференцированных, а поэтому и трудных звуков человеческой речи. Вот почему он часто и очень легко подвергается разнообразнейшим искажениям и замещениям. Правильный зазубный звук р в генезисе звуков детской речи, как правило, появляется позднее всех звуков. Некоторые исследователи отмечают, что многие дети очень долго не образуют р и не заменяют его другими звуками (дугой, вместо другой, бака вместо барка); напротив, иные рано образуют язычно-гортанное и губное р, большинство же детей обычно акустически смешивают переднеязычное зазубное и велярное или увулярное р.

Искажение и пропуски р называются ротацизмом (р – по-гречески ро), а замена нормального (зазубного) р другими звуками нашего алфавита – параротацизмом.

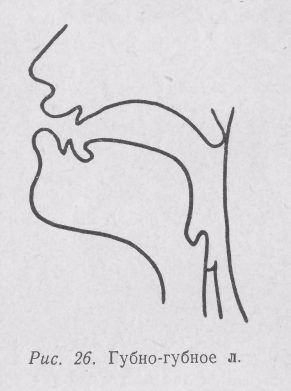

Ротацизм. 1) Картавое р.

Принятое в нашей литературе наименование этого недостатка картавостью неточно: картавостью следует называть лишь такой дефект звука р, когда он образуется дрожанием мягкого нёба с язычком или даже одного язычка. Такое р напоминает карканье вороны, отсюда и происхождение самого термина. Иногда картавостью неправильно называют и отсутствие звука р. Картавое р образуется вследствие сближения спинки задней части языка с противостоящим ей мягким нёбом с язычком. Проходящая через это сужение голосовыдыхательная струя вызывает вибрационное дрожание тонически напряжённых наиболее подвижных частей мягкого нёба и отчасти языка. Последний в целом является в данном случае неподвижной частью и содействует свободному дрожанию мягкого нёба с язычком образованием в своей задней части желобка – вибрирующее нёбо то прилегает к языку, то отрывается

Благодаря тому, что кончик языка опущен У нижних зубов, выше описанный передний резонатор значительно увеличивается, свободно соединяясь с задним резонатором.

Этим обусловливаемся более низкий тон картавого р, независимо от мягкости или твёрдости последующего гласного, обычно влияющего при нормальном р на его тоновые оттенки. Доведённое до большого совершенства картавое р у некоторых только и отличается от нормы этим тоном.

При картавом р нервно-мышечная работа значительно больше и сложнее, чем при нормальном: участвует большее количество мышечных групп и нервов. Следовательно, звукопроизносительная работа здесь мало концентрирована и дифференцирована, а сам картавый звук производится более примитивными механизмами мозга.

Если р образовано -вибрацией мягкого нёба,– перед нами велярное р (velum palatum по-латыни мягкое нёбо); при вибрации только язычка (uvula) – увулярное р, акустически наиболее близкое к нормальному р («грассирующее» р).

2) У детей с плохо развитым мягким нёбом (укороченным и малоподвижным) не получается такого рокотания, а лишь неопределённые акустически трудно улавливаемые звуки типа и, й (пука, дъйва – рука, дрова).

3) Иногда вместо р – беззвучная короткая пауза с сужением зева (от, ука) или же придыхательный звук типа южно-русского г, похожий на наше звонкое х (horn, huka).

4) При смычке задней спинки языка с нёбом – гх (гхукй, гхот).

5) Редуцированный (усечённый, неясный) звук, едва уловимое среднее между ы и э (ыука, ыот),

Редкие случаи ротацизма:

1) р двугубное без вибрации (вука, вот, ковова);

2) р кучерское – вибрируют обе губы или же одна из них совместно с высовывающимся в этот момент кончиком языка;

3) р щёчное или языко-щёчное – вибрируют обе щеки или одна из них с кончиком или боковыми краями языка--сильный выдыхательный ток проходит между щеками и краями языка;

4) нг носовое (как немецкое ng) у нас встречается редко;

5) межзубное.

Характерны случаи 2-й и 3-й. Воздействие речевой среды так сильно, что ребёнок в напряжённой борьбе за данный звук, улавливая его слухом, но не видя его артикуляции, в разнообразных пробах случайно натыкается на своеобразное сочетание движений, дающих р-подобный рокот,– и у него быстро вырабатывается и закрепляется данная артикуляция, как суррогат нормального р.

Параротацизм. Как общее правило, кончик языка обнаруживает стремление сделать артикуляторную установку, близкую по своей локализации к правильному звуку р, но вследствие ряда неблагоприятных моментов эта установка не доводится до своей законченности: нет тонического лопатообразного положения языка за зубами, нет .вибраторного дрожания кончика языка и т. п. (замена через л, д, т).

Случаи параротацизм а:

1) л (лука, лот);

2) ль (люка, лёт);

3) рль (рлюка, рлёт);

4) рь (рюка, рёт);

5) д, т (дука, дот – обычно при тетизме);

6) дз, с, з межзубные (дзука, сука, зука; дзот, сот, зот);

7) к, г – сильно прижатая к нёбу задняя часть языка при задувании на него отрывается, но не вибрирует (кука, гука, кот, гот).

1, 2 и 3-й случаи говорят о склонности р заменяться звуком л. Это объясняется тем, что исторически л и р, по данным некоторых лингвистов, развились из одного диффузного звука. Следы его мы имеем в норвежском и шведском «толстом» л, которое для иностранца кажется скорее звуком р. Поэтому эти звуки легко смешиваются как в истории языков (лат. lilium, итал. lirio), так и в отягчённых условиях (дети: талерка, тлуба, рожка, взрослые: лабалатория, дилижабр и т. п.).

Можно в общем согласиться с проф. Ф.A.Pay, что коррекции легче поддаются случаи, когда кончик языка и при дефекте всё же занимает приподнятое положение (случаи 1-й и 5-й), в

Особенности если уже производится им рокот, хотя бы и очень грубый.

Зная описанные формы ротацизма и параротацизма, обычно нетрудно обнаружить и определить ту или иную форму недостатка звука р, его физиологические и психические механизмы. В случае неясности дефекта артикуляции употребляется специальный приём исследования звука р. Ощупывая пальцами мышцы в подбородочной, подчелюстной, подъязычной и гортанной областях, можно уловить по дрожаниям в названных областях те или иные неправильности звукообразования. При картавом р, например, наиболее сильное дрожание обнаруживается в области гортани и отчасти в области подъязычной кости. При этом исследовании испытуемый удерживает голову в спокойном и прямом положении и произносит р с максимальным напряжением.

Специфические органические причины ротацизма: а) короткая уздечка (встречается довольно редко), б) слишком толстый, узкий или чрезмерно короткий язык, в) высокое и узкое нёбо, затрудняющие вибрирование кончика языка, г) деформация языка на почве ранений.

Обучение. Методика воспитания нормального звука р известна с глубокой древности и отличается богатством и разнообразием приёмов. По литературным данным, собранным H.WeinertoM (1938 г.), число этих приёмов доходит до 50! Многие из них являются приёмами чисто эмпирическими – сюда относятся и приёмы отталкивания от других звуков (д, ж и пр.).

1. Развитие фонематического слуха (при наличии соответствующих нарушений слуха).

Различение на слух изолированно и в словах, фразах и связной речи звука р от других звуков, с которыми он смешивается (л, ль, й и др.). Сопоставляются слова: жарко – жалко, рама–лама, рак – лак, вол – вор, барка – балка, рожь – ложь, борт – болт, ложки – рожки, репка – лепка, шар–шаль, бор–боль, угорь–уголь, рак–як, рама–яма, бойцы–борцы, бор–бой. Указывается место р в слове, во фразе (в каком слове), в стихах и т. п. (см. на стр. 85).

Одновременно ведётся соответствующий диктант.

2. Развитие речевой моторики и звукопроизношения.

1-й этап. Обучение начинается с общей части курса гимнастики нервно-мышечного аппарата звукопроизношения во всех его отделах (дыхания, голоса, мимики и артикуляции), причём особенно тщательно должны быть выполнены упражнения для языка (1, 4, 5, 21, 22, 33–37), затем переходят к специальным приёмам.

Для развития гибкости кончика языка очень полезно поочерёдно касаться кончиком языка то внутренней, то внешней поверхности верхних резцов, а также попеременно касаться к внутренней поверхности верхних резцов то верхней, то нижней поверхностью кончика языка. В последнем случае при неправильном сильном дутье получается грубый рокот.

В младшем возрасте полезно дать детям прощупать вибрацию языка указательным пальцем, вставленным между зубами произносящего р, а также и вибрацию при этом зубов, касаясь их пальцем: они яснее будут представлять цель упражнений.

Если в дальнейшем не получится должной вибрации, то переходят к следующей системе специальных упражнений.

1. Установив лопатообразно язык так, чтобы он касался боковыми краями верхних зубов, а самый кончик языка прикасался к верхней десне, производят вдох – выдох, не отрывая краёв языка от зубов: кончик языка то присасывается плотно к десне втягиваемым с некоторым усилием воздухом, то отбрасывается к верхним резцам выдыхаемой струёй его. В результате получается лёгкое шёпотное барабаненье кончика языка. Чтобы воздух не проходил в нос, иногда полезно закрыть его пальцами.

2. Одновременно с этим упражнением для развития дифференцированных и точных движений кончика языка проделывается, при основной установке языка на р, чёткое, быстрое, по многу раз, как на один выдох, так и на один вдох, прижимание и отрывание кончика языка у верхних дёсен. При этом акустически слышится шёпотное, подобное т (т-т-т-т) звукообразование. Затем на выдохе присоединяется голос – акустически выслушиваются д-подобные звуки. Эти упражнения содействуют выработке барабанящих точных движений кончика языка.

3. Далее в этом упражнении в последний момент делается сильное задувание, вызывающее трепетание кончика языка: т-т-т-ттррр или д-д-д-дррр...

4. На установке языка для р картавый производит сильное задувание на кончик языка, лопатообразно прижатый к верхней десне. Здесь очень важно следить за тем, чтобы боковые края задней и средней части лопатообразно направленного языка были плотно прижаты к верхним зубам, почти до клыков; иначе значительная часть выдыхаемого воздуха прорывается между боковыми краями языка и зубами и не даёт сильного напора на кончик языка, который остаётся в таком случае неподвижным. В лёгких случаях уже при этом получается грубое рокотание барабанящего р. На первых порах для усиления задувания полезно это проделывать с зажатым пальцами носом. Получив таким путём грубую зазубную передненёбную вибрацию языка, когда обычно вибрирует слишком большая часть языка, следует: а) укреплять шёпотную вибрацию, добиваясь более мелкого дрожания, б) возможно тщательнее при этом фиксировать неподвижным весь язык, за исключением самой маленькой части кончика языка. Убедиться в неправильности работы языка можно, ощупывая пальцами область подъязычной кости и гортани, где не должно быть сильных вибрирующих движений.

5. После шёпотной вибрации переходят к выработке звонкой, т.е. включают работу голосовых связок. Здесь полезно: а) производить рокотание на коротких толчкообразных выдохах, б) развивать длительный рокот на одном выдохе, в) производить рокот на разной высоте тона, а также напевая рокотом мотив простой песенки, г) рокотать с постепенным усилением и ослаблением голоса.

Все эти способы вносят известное оживление в занятия и вырабатывают чёткий и музыкальный рокочущий звук, чем и заканчивается первый этап работы.

2-й этап. До сих пор работа велась преимущественно на зрительном и кожно-мышечном анализаторах, так как, согласно сказанному выше, полагаться на слух на первой стадии воспитания нового звука нельзя. Теперь уже следует включить и слух. Руководитель произносит шёпотное р в связи с гласными и заставляет картавого прислушиваться, сравнивать свой шёпот с этим звуком и пытаться путём сознательного усилия подражать ему. После этого подражательно производится и звонкое рокотание. Таким образом, биомеханический рокот превращается в звук языка, этот рокот уже обладает основным свойством речевого звука – связью слухоанализаторкой со слуходвигательной работой. При этом вначале берутся сочетания р мягкого прежде с я, е (губы не мешают зрительному контролю) затем с ё, ю (ря, ре, рё, ри, рю). Далее воспитывается сочетание р с остальными гласными (ра, рэ, ро, ру). Сочетания рекомендуется начинать с я, е, и, ю, потому что при этом образуется максимальное напряжение языка и нёба; расширение в задней резонаторной полости рта и высокое поднятие мягкого нёба, что содействует более интенсивному прорыву переднего сужения, а это в свою очередь облегчает образование рокота. Однако нередки случаи, что р легко сочетается с твёрдым гласным, так как в этих случаях вибрирует меньшая масса языка. Заметив это, должно начать новую работу над твёрдым, а затем уже над мягким р.

С момента произнесения звука р в занятия включается письмо звука под диктовку, вставка буквы в слово, набранное из разрезной азбуки. Это содействует автоматизации и уточнению звука.

6. р включается в словесный комплекс сначала в слова с начальным мягким р (ремень, рига), затем с твёрдым р (рама, рука), далее с р внутри слова в облегчённом положении, где имеются сочетания: ре, ри, жре, жри, дри, зри, ирт, ирд, ирз и т. п. (тереть, берег, жребий, зритель) и в более затруднённом (брак, верста), наконец, в конце слова (вор, дверь). При этом часто встречаются два затруднения: а) конечное р не произносится мягко: этот недочёт устраняется упражнением в произнесении слов с прибавкой к конечному р гласной и (двери, дверь); б) р произносится раздельно от предыдущего или последующего звука: красный, двор, ворота, т. е. не сливается с ними.

Устраняется: а) быстрым, под такт, отбиваемый рукой, произнесением, б) упражнением в сочетаниях: ра, ро, ру, ре... ар, ор, ур, ер, и т. д. Также полезны иногда упражнения на «трудные» сочетания: двр, лтр, пкр, грт, лкр, прл и т.д.

Для дифференцировки твёрдого и мягкого р произносят ряды слов: руки – рюхи, раба – ряба и т. п.

К сочетаниям с твёрдым р следует переходить после длительного упражнения на сочетаниях с мягким р, да и то следует начать работу осторожно, с шёпота, иначе возможен срыв: ввиду поднятия корня языка и опущения мягкого нёба возможно произнесение старого велярного р (сказанное не относится к параротацизму, где этой опасности не существует).

Нельзя забывать, что при произнесении с голосом нервное возбуждение распространяется (иррадиирует) на область глотки и гортани. При шёпотной же речи оно почти целиком концентрируется на артикуляции. Вот почему так важно при воспитании речевых звуков пользоваться на первых порах преимущественно шёпотом; в противном случае возбуждение в области гортани будет тормозить работу языка.

Очень часто, при некотором недосмотре за точностью основной установки языка, вначале рокот получается с предшествующим т, что объясняется характером приёма и общностью артикуляторной локализации т и р. В результате получается вместо ррр – тррр, вместо ра – тра и т. д. Этой связанностью, часто довольно стойкой, не следует смущаться; наоборот, полезно использовать этот момент для укрепления в речевой работе нового звука,– подбираются слова, начинающиеся с т или д: три, трава, треск, трюк, дрова и т. п. После того как выявится речевая типичность р в этих сочетаниях, следует начать работу по выделению его из комплекса тр и др.

Приёмы. 1. Между т (д) и р вставляется редуцированный (неясный) гласный звук: дыррра, тыррра, что достигается некоторым усилием и задержкой при произнесении первых звуков т или д. Далее легко будет произнести даррра, таррра и т. п.

2. Произносятся слоги и слова с начальным рис предшествующим х: хррр, хррра, хрррап и т. п., так как нервно-мышечная установка х совершенно отлична от установки т.

3. Хорошо в этом случае такое же произнесение с предшествующим ж, ш, ч: шрр, жрр, чрр, жрри, шрам, чрез и т. д. Здесь мы имеем установку очень близкую к установке языка на р, но отличную от установки на т.

Эту работу нужно довести до полной автоматизации, в конце концов базируясь исключительно на слухе.

Так как р легче произносится после звуков д или т, то часто для упражнений берутся соответствующие слова (трава, дрова и т. п.). Здесь следует учесть и предупредить указанный дефект приёма. Очень полезно сопоставление нового р со звуком, с которым он смешивается или ранее заменялся.

Так заканчивается второй этап работы.

3-м и последним этапом работы по выработке зазубного р является включение его в обычную речь ученика. Дело далеко не лёгкое: он ещё долго остаётся во власти прежней привычки произносить неправильное р.

Объясняется это укоренением порочного речевого стереотипа. Внедрение р в речь достигается систематическим произнесением текстов, в которых часто встречается этот звук.

Упражнения вначале производятся с участием зрительного анализатора медленно и чётко, сначала шёпотом, затем вполголоса и, наконец, громко. Далее ведётся работа на одном слухе, и темп произнесения ускоряется до скороговорки. Такая же постепенность соблюдается при последующем чтении, пересказе и разговоре. На этом заканчивается воспитание нормального р.

Продолжительность обучения нормальному р для детей в исключительных случаях – несколько минут, в лёгких случаях – от 1 до IV2 месяцев, в тяжёлых случаях – до 3–5 месяцев при ежедневных занятиях. Результат всегда положительный, конечно, если нет глубокого нарушения центральной нервной системы и психики или чрезвычайных анатомических дефектов.

Приведённая методика с значительными добавлениями и изменениями автора изложена по Доброгаеву. В случаях, когда успех развивается недостаточно быстро, применяются дополнительные приёмы.

Чтобы ускорить возможность почувствовать ученику не испытанные им вибраторные движения языка, с одной стороны, и вызвать на основе взаимодействия раздражений в коре функционально близких лицевого и подъязычного нервов эти вибраторные движения – с другой, пользуются следующими приёмами. Так как двигательные нервы губ и кончика языка находятся в указанной связи, т.е. веточки подъязычного нерва вплетаются в губные мышцы, обслуживаемые лицевым нервом, нервные импульсы последнего, вызывая вибрацию губ, одновременно могут возбудить её и в кончике языка. Кроме того, кончик языка между вибрирующими губами получает чувствительные раздражения, на которые должен отвечать соответствующими вибраторными движениями.

Приёмы. 1) Производится выдыхаемым воздухом дрожание обеих губ сначала шёпотом (фыркание лошади), затем с голосом (акустически – тип кучерского тпррр). В случаях затруднений во время выдоха указательным пальцем быстро двигают вверх-вниз, задевая губы; получается нужная вибрация губ,

2) То же движение пальцем, но с помещённым между губами свободным кончиком языка.