- •2. Необходимость борьбы с недостатками речи и результативность логопедической работы

- •3. Речь и ее механизмы (в логопедическом плане

- •4. Основы этиологии речевых расстройств

- •5. Основы методики исследования недостатков речи и факторов, породивших их

- •6. Основы частных методик логопедии

- •Профилактика речевых расстройств

- •I. Косноязычие

- •1. Общее учение о косноязычии 1

- •2. Методика воспитания нормального произношения у косноязычных

- •1). Открытая гнусавость!.

- •3. Медицинские мероприятия, содействующие логопедической работе с косноязычными

- •II. Расстройства ритма и темпа речи.

- •1. Заикание

- •1) Краткая характеристика наиболее распространённых ранее методов устранения заикания.

- •4) Особенности занятий с детьми школьного возраста (I–VII кл.).

- •2. Заикоподобные расстройства речи.

- •1. Афтонгия.

- •3. Ускоренная речь.

- •4. Замедленная речь.

- •III. Речевые расстройства на почве органических нарушений коры головного мозга.

- •1. Афазия

- •2. Алалия.

- •IV. Недостатки голоса.

- •4. Фонастения.

- •5. Афония и дисфония.

- •V. Расстройства речи и голоса в случае психогенных травм при органически здоровом мозге.

- •VI. Особенности речевых недостатков и логопедической работы у умственноотсталых и слепых детей.

- •VII. Организация логопедической работы. 1. Работа школьного логопедического пункта 1.

- •3. Организация массовой логопедической помощи населению в ссср.

- •1. Предмет, методы, цели и задачи логопедии

- •III. Речевые расстройства на почве органических нарушений коры головного мозга

- •V. Расстройства речи и голоса в случае психогенных травм при органи-

- •VI. Особенности речевых недостатков и логопедической работы у ум-ственноотсталых и слепых детей

- •VII. Организация логопедической работы

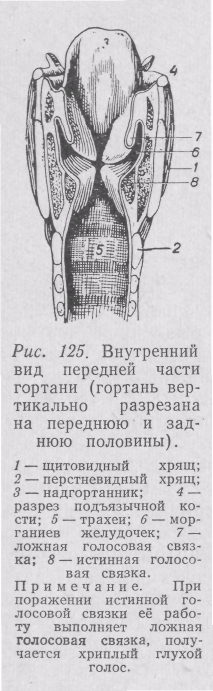

IV. Недостатки голоса.

Изучением голоса занимаются фониатрия и фонопедия. Так как существует тесная связь расстройств голоса с недочётами произношения и заиканием, то патология голоса является обязательной главой логопедии.

1. РАЗВИТИЕ ГОЛОСА У ДЕТЕЙ.

Первый крик ребёнка – первая голосовая функция человека. До 5–6-недельного возраста – это голос безусловнорефлектор-ного характера. С конца второго месяца заметно проявляются рост объёма детского голоса и дифференцировка в его тембровой окраске, насквозь пропитанной эмоциями. Важным моментом в голосовой работе ребёнка и взрослого является момент возникновения звука – «взятие звука», «атака», «приступ», «голосо-начало».

Различают три случая: 1) твёрдое голосоначало, когда сгущённый выдыхаемый ток воздуха, встретив на своём пути плотно сомкнувшиеся голосовые связки, с силой прорывает их,– получается лёгкий толчок; 2) мягкое голосоначало: сгущаясь, выдыхаемый воздух проходит между точно сближенными голосовыми , связками, которые одновременно с током воздуха начинают вибрировать, образуя голос; 3) придыхательное голосоначало – выдыхаемый воздух проходит сквозь широко раскрытую голосовую щель (слышится шум), которая постепенно суживается до надлежащей степени, в результате чего образуется голос.

У младенцев до 5–6 недель голосоначало мягкое, а затем при криках недовольства появляется и твёрдое. Лепет происходит обычно на мягком приступе.

В гигиеническом отношении мягкий приступ предпочтительнее твёрдого, при котором излишне напрягаются голосовые связки.

Различаются три регистра голоса: грудной, фальцет и смешанный (микст).

Грудной регистр состоит в основном из более низких тонов голоса и отличается богатством обертонов, голосовые связки сомкнуты и вибрируют всей своей массой и по всей своей длине; ведущим резонатором является грудная полость, стенки которой дрожат; расход воздуха минимальный. Фальцет охватывает вы-

сокие тона голоса; голосовые связки вибрируют только своими истончёнными наружными краями на протяжении одной трети своей длины,– остальная часть не сомкнута; резонирует преимущественно надгортанная часть надставной трубы; расход воздуха больше, чем при грудном голосе. Микст охватывает средние тона голоса, голосовые связки вибрируют целиком, резонатор преимущественно грудной.

Для

хорошего звучания, плавности, богатства

тембрами и гигиены голосовых связок

небходимо пользоваться, помимо мягкого

голосоначала, правильным дыханием,

правильной

опорой звука на дыхание. Опора звука –

это такое пользование

звуком,

когда произношение или пение сопровождается

чувством давления воздуха

в

подсвязочной полости и общей

подготовленностью (тонусом) к данной

функции дыхательно-голосовых органов,

что достигается туго натянутой,

неподвижной диафрагмой и сокращением

мускулатуры бронхов. Опора звука создаёт

условия для наи-более полноценного во

всех отношениях звучания и достигается

соответствующими упражнениями.

Для

хорошего звучания, плавности, богатства

тембрами и гигиены голосовых связок

небходимо пользоваться, помимо мягкого

голосоначала, правильным дыханием,

правильной

опорой звука на дыхание. Опора звука –

это такое пользование

звуком,

когда произношение или пение сопровождается

чувством давления воздуха

в

подсвязочной полости и общей

подготовленностью (тонусом) к данной

функции дыхательно-голосовых органов,

что достигается туго натянутой,

неподвижной диафрагмой и сокращением

мускулатуры бронхов. Опора звука создаёт

условия для наи-более полноценного во

всех отношениях звучания и достигается

соответствующими упражнениями.

Сила звука зависит от размаха колебаний голосовых связок, что обусловлено силой выдоха, и от величины резонирующих полостей (лёгкие, гортань, глотка, ротовая и носовая полости и полости в черепных костях)

Высота голоса зависит от степени натяжения, упругости и длины, в конечном счёте от количества колебаний голосовых связок. Чем больше гортань, т. е. длиннее связки тем ниже тон голоса.

Поэтому голос мужчин ниже голоса женщин и детей.

В среднем человеческий голос даёт две октавы звуков. Диапазон (количество тонов) детского голоса с возрастом увеличивается, независимо от пола, а именно:

От 8 до 10 лет – от mi (1-я октава) до do (2-я октава), т. е. 6 тонов. От 10 до 12 лет – от re до re в тех же октавах, т. е. 8 тонов. От 12 лет до периода половой зрелости–от do до fa тех же октав, т. е. 11 тонов.

Для разговорной речи достаточно 4–6 тонов различной высоты и, самое большее одной октавы (проф. Эрбштейн), причём нередко при произнесении одного гласного звука высота тона колеблется в пределах до целой октавы. Тембр голоса определяется относительной силой дополнительных тонов (обертонов), обусловленных характером давления воздуха на голосовые связки и характером резонаторов.

Развитие детского голоса подчиняется определённым закономерностям. Между тем с ними часто мало считаются как в семье, так и в школе.

Различаются три вида нарушения голоса: органические (в результате заболеваний самого голосового аппарата), рефлекторные (при заболеваниях других органов в ротовой области, в носоглотке и т. п.), функциональные как следствие неправильной функции анатомически здорового голосового аппарата, часто возникающие под влиянием психических болезненных состояний (стеснительность, боязнь выступления перед публикой и т. п.).

2. ХРИПЛЫЙ ГОЛОС.

У детей

очень часто наблюдаются хриплые голоса,

при этом нередко временами хрипота

переходит в постоянную (хроническую).

Хрипота лишает голос музыкальной

выразительности и его силы. Пытаясь всё же говорить громко,

ученик лишь усиливает болезненное

состояние гортани. Хрипота может быть

на почве органической (чаще) и функциональной

(реже). С возрастом число детей с хрипотой

увеличивается (по данным проф. Словака,

у дошкольников их 2,5%, а у школьников 5%;

по немецким авторам –до 40°/о).

его силы. Пытаясь всё же говорить громко,

ученик лишь усиливает болезненное

состояние гортани. Хрипота может быть

на почве органической (чаще) и функциональной

(реже). С возрастом число детей с хрипотой

увеличивается (по данным проф. Словака,

у дошкольников их 2,5%, а у школьников 5%;

по немецким авторам –до 40°/о).

Причины хрипоты.

1. Органические: катаральное состояние дыхательных путей, в частности гортани (особенно после простуды, вызвавшей кашель, после гриппа и т. п.); патгилломы, узелки на голосовых связках, ларингиты и т. д., препятствующие должному сближению голосовых связок. В щели между ними прорывается «дикий воздух» (излишний). Голос становится грубым, срывающимся, хриплым, особенно на низких тонах; высокий голос звучит чище (большое напряжение связок лучше сближает их).

2. Функциональные: перегрузка голосовых связок (крики в эмоциональных состояниях, крики в школах во время

перемен, чрезмерно громкие ответы в классе, нередко по требованию учителя, непомерно громкое пение в хоре–старается «перепеть» всех, слишком напряжённый и высокий голос самого учителя и т. п.). От перенапряжения голоса на голосовых связках образуются слизистые утолщения, в самих связках увеличивается приток крови и т. п.

Иногда у нервных детей хрипота остаётся после ларингита как привычка. В этих случаях чаще наблюдается «сиплый» голос, т. е. недостаточно звонкий, ослабленный.

Хрипотой называется острое и грубое нарушение голоса, когда голос быстро восстанавливается после принятых мер (откашливание мокроты рефлекторно или в результате лечения).

Сипота отличается от хрипоты хроническим характером нарушения и качеством его: звук тусклый, с шумами через несомкнутую щель прорывается «дикий воздух» (трение воздуха о её края и создаёт приглушение голоса).

Устранение хрипоты. В случае органической формы применяется лечение (прижигания, операции, электризация, ингаляция, массаж и пр.), после которого хрипота исчезает.

При функциональной форме – логопедическая работа: 1) запрет впредь до разрешения громко говорить, тем более петь и кричать; 2) воспитание правильного речевого дыхания и правильной атаки голоса (мягкой); выдыхание и направление голоса в «маску»; 3) произнесение шёпотом гласных в отдельности, начиная су, ив сочетаниях (о а у... ), затем слогов, слов и фраз; так же – вполголоса и, наконец, громко (во время этих упражнений надо следить, чтобы голос был без малейшей хрипоты); 4) упражнения в постепенном переходе от шёпота к громкому голосу, сначала на гласных звуках, затем на слогах и фразах (осторожно, иначе–срыв); 5) расслабление голосовых связок через лёгкое нажимание на кадык или потряхивание самой гортани, а также путём потряхивания влево – вправо нижней челюсти, расслабляющего мышцы гортани.

В некоторых случаях (вялый мышечный тонус, паретическое состояние) также полезно применение электротерапии, массажа.

3. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ МУТАЦИЯ ГОЛОСА.

У детей – мальчиков и девочек – гортань имеет одинаковое строение. Но с наступлением половой зрелости (у девочек между 13–15, у мальчиков между 15–17 годами1) гортань подвергается существенным изменениям и приобретает определённую структуру соответственно данному толу. У мальчиков особенно резко выпячивается щитовидный хрящ, заметно образуя кадык. Нарушения в развитии гортани, в смысле слишком сильного или слабого роста её, редки. Это обусловлено изменениями в эндокринной системе (изменение функции гипофиза, влияние половых гормонов). В связи с такими быстрыми и резкими анатомическими изменениями центральная нервная система не может сразу приспособиться к новым биомеханическим условиям, вследствие чего голос становится хриплым, часто срывается с данного тона (сравни пение молодого петушка), «ломается», приобретает «лающий» характер, внезапно перескакивающий на фистулу (Л е -видов), при пении часто не попадает в тон и заменяется качественно новым голосом. Голос у мужчин в среднем понижается на целую октаву, часто же на две и даже на три октавы, при этом все октавы слышны, и голос во время речи колеблется от фальцета до самого низкого тона. Это понижение голоса происходит от резкого ослабления голосовых связок. У женщин голос понижается всего лишь (в среднем) на два тона. После понижения голоса начинается увеличение его диапазона в обе стороны (у мужчин преимущественно (вниз). Такой перелом у мужчин происходит в острых случаях в сравнительно короткий срок – от нескольких дней до нескольких (3–4) месяцев, и голос мальчика превращается в голос мужчины; иногда это происходит быстро и незаметно.

Большей частью процесс перехода детского голоса в голос взрослого мужчины продолжается 1,5 года (6 месяцев до мутации, 6 месяцев после неё и 6 месяцев мутация).

У женщин подобный процесс протекает более спокойно. Нередко эти расстройства не так велики: происходят лишь лёгкие скачки голоса, минимальные колебания высоты тона там, где он должен быть ровным, и т. п.

Случается также извращённая мутация на почве эндокринных нарушений, при акромегалии: ребёнок начинает говорить мужским голосом.

Бывает, что у юношей развитие гортани останавливается на детской стадии, а следовательно, и голос остаётся инфантильным – мутации не происходит.

Иногда перелом голоса, известный под названием физиологической мутации, задерживается на более продолжительное время, подчас на целые годы. Бывает, что конец мутации совсем не наступает. Получается уже патологическая мутация: голос хрипит или, резко колеблясь от самого низкого до самого высокого тона, даёт «петухов», или же остаётся инфантильным, т. е. по-детски высоким (фальцет). При фальцете напряжение голосовых связок осуществляется уже перстневидно-щитовидным мускулом. Инфантильный голос у взрослого человека вызывает насмешки над ним окружающих, подозрения в евнухоидности и т. п. Создаётся психическая ущемлённость. Такая гортань скоро утомляется. Преждевременная мутация нередко наблюдается при врождённой недостаточности (в 8–11 лет).

Предупредительные меры. Прежде всего, как только замечено начало мутации голоса, нужно прекратить пение, так как в нём используются преимущественно верхние две трети всего объёма голоса. Вследствие этого временная работа указанного мускула может перейти в привычную – фальцетный голос останется надолго. Пение может быть разрешено лишь при условии врачебного наблюдения. Вообще в этот период нужно тщательно беречь голос, т. е. не говорить много, не кричать и т. п. и дать ему возможность при помощи осторожных и постепенных упражнений вработаться в новую функцию. При очень бурной мутации рекомендуются дыхательные и очень осторожные голосовые упражнения (см. ниже).

Устранение затянувшейся мутации. Нередко юноша, у которого процесс голосовой мутации затянулся, попытками говорить низким голосом утомляет голосовые связки; происходит покраснение и опухоль их. Здесь нужно не медицинское лечение, что часто делается (врачи ошибочно предполагают инфекционные и простудные болезни), а гимнастические упражнения. Рекомендуются для застаревшего фальцета следующие упражнения в указанной последовательности: 1) производить при энергичном поднимании и опускании грудной клетки сильный выдох при раскрытой гортани – фальцет снижается; 2) постепенно суживая голосовые связки и очень мало напрягая их, при очень умеренном давлении выдыхаемого тока на них, медленно произносить на низком тоне звук а; 3) так же произносить другие гласные (особенно у), постепенно снижая их тон, уподобляя звуку сирены, затем слоги, перед каждой фонацией нужно сделать глубокий вдох; 4) так же читать; 5) несколько дней ни с кем не разговаривать.

Результаты: через короткое время, обыкновенно через несколько дней, иногда через несколько недель (около месяца), даже при волнующем разговоре, речь остаётся нормальной.

В этом же случае применяется метод ослабления чрезмерной напряжённости голосовых связок. Для этого делается пальцами лёгкий нажим на щитовидный хряш фронтально или прижимая щипком обе половинки его друг к другу. Предварительно на практике в каждом случае надо выяснить, от какого из этих нажимов понижается голос; этим приёмом и пользоваться. Иногда помогает механическое потряхивание во время речи нижней челюсти. Если уже на втором занятии получается понижение голоса, можно быть уверенным в успехе.

Нередко после удаления застаревшей фистулы остаются уже указанные мелкие симптомы мутации; с ними надо энергично бороться соответствующими упражнениями.

Такие случаи, когда надолго остаётся очень низкий голос (perverse Mutation) у девочек, поддаются коррекции значительно труднее. Успех получается лишь через несколько месяцев (и то далеко не всегда). Методы, аналогичные изложенным: упражнения в дыхании, пении, нажимания на гортань, фарадизация гортани, всё что укрепляет голосовые связки.

При дыхательных и голосовых упражнениях очень важно руководствоваться приёмами правильной постановки дыхания и голоса (диафрагмальное дыхание, направление выдыхаемого воздуха в «маску» и т. п.).