- •1Валерная

- •I. Упражнения позволяют сложный материал освоить малыми порциями. Это, в свою очередь, позволяет сложный материал сделать доступным пониманию и усвоению учащимися.

- •III. Упражнения готовят к самостоятельному ведению учебно-творческих работ.

- •IV. Упражнения служат связующим звеном между теорией и практикой, руко водством как именно применить теорию на практике и средством закрепления навыка применения теории на практике.

- •V. Упражнения сокращают путь от теоретического освоения материала по живо писи и рисунку до его практического применения.

- •VI. Упражнения способствуют прочному освоению нового учебного материала.

- •VII. Обучающая роль упражнений.

- •VIII. Упражнения позволяют закрепить полученные знания и умения на практике.

- •IX. Упражнения позволяют развивать природные данные ребенка, то есть его спо собности, а также умения и навыки, полученные в процессе обучения.

- •X. Упражнения позволяют отшлифовать умение до состояния навыка.

- •XI. С помощью упражнений можно легко осуществлять контроль над уровнем знаний, умений и навыков.

- •Развитие творческих способностей студентов в процессе занятия проектированием

- •Издательство мгоу

- •105005, Г. Москва, Радио, д. 10а,

Вестник

Московского государственного областного университета

Серия

«МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ

И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ

ИСКУССТВУ»

№1

Москва

Издательство МГОУ

2007

Вестник

Московского государственного

областного университета

Научный журнал основан в 1998 году

Редакционно-издательский совет:

Пасечник В.В. - председатель, доктор педагогических наук, профессор Дембицкий С. Г. - заместитель председателя, первый проректор, проректор по учебной

работе, доктор экономических наук, профессор Коничев А.С. - доктор химических наук, профессор Лекант П.А. - доктор филологических наук, профессор Макеев СВ. - директор издательства, кандидат философских наук, доцент Пусько B.C. - доктор философских наук, профессор Яламов Ю.И. - проректор по научной работе и международному сотрудничеству

доктор физико-математических наук, профессор

Редакционная коллегия серии «Изобразительное искусство»:

Ломов СП. - академик РАО, доктор педагогических наук, профессор,

заведующий кафедрой живописи, ответственный редактор Шорохов Е.В. - член-коор. РАО, доктор педагогических наук, профессор, декан ХГФ МПГУ Корешков В.В. - доктор педагогических наук, профессор, декан факультета

ИЗО и дизайна МГПУ

Вестник МГОУ. Серия «Методика обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству». № 1. 2007. М.: Издательство МГОУ. - 86 с.

ВестникМГОУ (все его серии) является рецензируемым и подписным изданием, предназначенным для публикации научных статей докторантов, а также аспирантов и соискателей (См.: Бюллетень ВАК №4 за 2005 г., С. 5).

В «Вестнике» могут публиковаться статьи не только работников МГОУ, но и других научных и образовательных учреждений.

ISBN

© МГОУ, 2007

© Издательство МГОУ, 2007

Вестник № 1

Ломов СП.,

академик РАО, д.п.н., проф., зав. кафедры живописи

СТАНОВЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

В ШКОЛАХ РОССИИ

«Рисование» как учебный предмет начинает свою историю с 1804 года, хотя, строго говоря, в некоторых учебных заведениях занятия рисованием велись и раньше. Так, в кадетских корпусах их ввели с 1732 года, в гимназиях при Петербургской академии наук, Московском и Казанском университетах — с середины XVIII века. Однако в кадетских корпусах эти занятия были частью военной подготовки воспитанников, а названные гимназии еще не стали типом учебного заведения, каждая из них работала по своему учебному плану.

Время с начала XIX века до его 60-х годов характеризуется разложением феодально-крепостнического строя России и, хотя и медленным, но развитием капиталистического уклада. Необходимость реформ ощущалась уже в начале царствования Александра I. Различные комиссии разрабатывали проекты реформ, в том числе и в области народного образования.

По утвержденному царем «Уставу учебных заведений» (1804 г.) создавались приходские, уездные училища и гимназии. В учебных планах этих учебных заведений (кроме приходских училищ) было предусмотрено преподавание рисования. В двухгодичных уездных училищах оно преподавалось в обоих классах, на что выделялось по четыре урока в неделю в каждом. В гимназиях, которые имели четырехлетний курс, на рисование отводилось во всех классах по 1 двухчасовому уроку в неделю; для занятий учащиеся объединялись: первый класс со вторым, третий с четвертым.

Несмотря на введение рисования в учебные планы данных учебных заведений, ясного понимания задач, которые должны решаться рисованием, в то время не было. Об этом свидетельствуют Правила Царскосельского лицея, в котором учился А.С. Пушкин. Относительно рисования, чистописания и гимнастики в них говорилось: «Часть сия ни в каком случае не должна иметь другого вида, кроме забавы и отдыха».

По содержанию и методам занятия рисованием в то время не отличались от обучения в младших классах художественной школы, где в основном акцент в методах преподавания ИЗО строился на копировании (известно, что в училище при Академии художеств поступали дети 8—9 лет).

Методической основой копирования была вышедшая в русском переводе в 1795 году книга И. Прейслера «Основательные правила, или Краткое руководство к рисовальному художеству».

В соответствии с книгой Прейслера обучающиеся рисованию сначала знакомились с проведением прямых, кривых линий. Ученики рисовали с гравюр вазы и несложные криволинейные орнаменты. Затем с гравюр же рисовались части человеческого тела, причем правильность рисунка проверялась посредством вертикальных и горизонтальных линий. Наконец, тоже с образцов, рисовалась целая фигура человека.

Таким образом, обучение по копировальной системе состояло в перерисовке образцов — гравюр, называемых в обучении «оригиналами». Они изображали орнаменты, детали архитектуры, античные скульптуры или их части.

То, что копированию с образцов отводилось важное место в обучении изобразительному искусству, видно из следующего описания рисования глаза в одном

Вестник № 1

из пособий по рисованию: «Сначала нарисовать небольшой кружок, означающий зрачок, потом около него обвести полуовал, составляющий белок.

Над сим полуовалом сделаешь верхнюю ресницу, склоняющуюся косым сгибом. В небольшом расстоянии, другой чертою, проводимой под ресницей, означишь толстоту ее; потом, проведши другую косую линию, внизу от белка, которая сходится с верхней, составишь некоторый род треугольника...» и т.д.

Устав учебных заведений 1804 года в том виде, в каком он был принят, просуществовал недолго. По мере отхода Александра I от либерализма начала его царствования в Устав вносились различные изменения, имевшие реакционный характер (изъятие предметов, которые могли способствовать развитию у учащихся «вольнолюбивых настроений» и др.). Реакция еще более усилилась после восстания декабристов. Ее выражением стал Устав гимназии и училищ 1828 года, в основу которого было положен сословный принцип.

По Уставу 1828 года предусматривались: а) приходские, одногодичные училища «для детей нижних состояний»; б) трехлетние уездные училища для детей торговцев и «других городских жителей»; в) гимназии с 7-летним курсом для детей дворян и чиновников. Учебные заведения давали законченный курс знаний, программы их исключала возможность преемственности.

Из учебного плана гимназий были изъяты естественные науки, уменьшена математика; зато большое место заняли древние языки: латинский, а с 4 класса — латинский и греческий. Рисование не было ущемлено, по-видимому, потому, что копировальная система, по которой оно преподавалось, зарекомендовала себя весьма положительно. На него вместе с черчением выделялось: в 1, 2 и 3 классах по два урока в неделю, в 4, 5,6и7 — nol уроку.

Программа по рисованию и черчению для гимназий выглядела следующим образом:

I. П. III и IV классы. Черчение с гравированных и литографированных фигур и тел в геометрическом виде;

V. VI и VII классы. Первые начала орнаментов. Рисование частей тела и полной фигуры человека с оригиналов. «Сверх того, надлежит дать учащимся основательное понятие о вкусе и красоте форм вообще и, в особенности о фигуре человека, научить черчению архитектурных ордеров и главных пропорций других архитектурных частей, показать начала в перспективе линейной, по крайней мере, практически, и, наконец, доставить ученикам возможность срисовать с гипсовых отливков главные части человеческого тела и, судя по успехам, способствовать рисованию с натуры человека, ландшафтов, живописных фигур и пр., если можно, и красками».

Осталось рисование (вместе с черчением) и в уездных училищах. Его преподавали во всех 2 классах, на что выделялось в 1 и 2 классах по два и в 3 классе — три урока в неделю. Содержание занятий составляло «черчение с гравированных литографированных фигур и тел геометрических, в геометрическом и перспективном виде. Первые начала орнаментов. Рисование частей человеческого тела с оригиналов и образцов».

Как видим, и в гимназиях, и в уездных училищах программы по рисованию по своей направленности и содержанию имели много общего: это — копирование, которое должно было подводить к рисованию с натуры гипсовых слепков или даже (в гимназиях) живой натуры.

Сущность нового понимания целей и задач рисования в общеобразовательной школе была определена выдающимся русским методистом первой половины

4

Вестник № 1

XIX века А.П.Сапожниковым следующим образом: «Цель... заключается в развитии способности изображать на бумаге видимые предметы понятно и правильно, чтобы, в случае надобности, воспитанники могли без затруднения нарисовать с натуры полезную машину, необходимый инструмент, любопытный вид местности или другой предмет... Сверх того, уменье рисовать способствует судить правильнее об изящных искусствах, доставляющих благороднейшее наслаждение образованному человеку».

Вместе с осознанием особых задач рисования как учебного предмета школы в нарождавшейся русской педагогике начались поиски путей изменения содержания и методов обучения рисованию. Они привели к возникновению новой системы обучения, которая уже в 30-х годах XIX века была основательно разработана тем же А.П.Сапожниковым. Внешне она мало отличалась от той системы, которая несколько раньше была предложена Песталоцци в начале XIX века на Западе. Это иногда давало повод квалифицировать работу А.П.Сапожникова как простое заимствование системы Песталоцци. В действительности вопрос о взаимоотношениях между работами того и другого так просто решен быть не может.

А.П.Сапожников действительно знал и высоко ценил взгляды Песталоцци на обучение рисованию, о чем свидетельствует его отзыв: «Песталоцци и Ланкастер пребудут истинными благодетелями юношества, облегчившими средства к обучению: и хотя способ первого покинут, но не менее того, направление, им указанное, принесло свой плод».

Исходя из идей Песталоцци о замене копирования с оригиналов рисованием геометрических фигур и тел, Сапожников, однако, творчески переработал его систему, изменив ее направленность.

Для Песталоцци обучение рисованию целиком подчинялось задачам умственного развития учащихся, основным фактором которого он считал созерцание. Для того, чтобы научиться осмысленному созерцанию, нужны определенные упражнения, приучающие смотреть на все — сравнивая, анализируя, группируя. Поэтому Песталоцци выделяя из окружающих нас форм «нормальные» элементы: линию, угол, а также геометрические фигуры и тела, с которыми учащиеся и могли сопоставлять встречающиеся им в жизни формы. Однако, не владея сам рисунком, он не мог исходить из специфики процесса изображения с натуры. Его система состояла в основном из многочисленных технических упражнений в изображении линий, углов, геометрических фигур, комбинируя которые, учащиеся составляли орнаменты. И только в конце обучения они переходили к геометрическим телам.

Эта система занятий, наиболее полно изложенная Песталоцци в сочинении «Как Гертруда учит своих детей», была искусственной, абстрактной, трудной для учащихся. Поэтому его ученики и последователи — И.Шмидт, Рамзауер и другие — подвергли ее изменениям, соединив с рисованием по клеткам, копированием и изображением стильного орнамента. Примером такой методики являлось пособие Франке «Методическое руководство по рисованию», вышедшее в 1833 году в Берлине.

В отличие от Песталоцци Сапожников исходил из специфики рисования с натуры. Дня него изображение геометрических фигур было средством обучения детей изобразительным умениям, применение которых полезно в различной человеческой деятельности. Практическая направленность обучения определила и характер разработанной Сапожниковым методики наблюдения учащимися явлений перспективы; которую он подкрепил изображением оригинальных моделей для рисования с натуры и демонстрирования на уроках.

5

Вестник № 1

Курс рисования геометрических форм мыслился Сапожниковым как подготовка к рисованию предметов окружающей действительности. Переходом к рисованию этих предметов было изображение комбинаций из геометрических тел в виде домов, башен, лестниц и т.д.

В разработке методики обучения Сапожников исходил из сохранения тесной связи между развитием зрительного восприятия учащегося и вооружением его необходимыми знаниями и практическими умениями. Так, говоря об изучении перспективы, он указывал: «Изучение правил перспективы, по принятому также всюду способу, основанному на чертеже без натуры, слишком продолжительно, запутанно и не может быть преподаваемо в пансионах и школах... В излагаемом здесь способе правила перспективы тесно соединены с практическим рисованием: ученик, узнав одно из них, оказывается в необходимости проверить его в натуре, и тем легче понять и запечатлеть в памяти.

Такое непрестанное применение к натуре правил, постигнутых умозрением, есть наилучшее средство к обучению рисованию...» Надо отдать должное, не смотря на сильную критику копировального метода, Сапожников не удалил из рисования копирование, сделав при этом основным видом занятий рисование с натуры. Например, при изучении линий ученики рисовали с натуры натянутый шнурок, деревянные бруски; при изучении геометрических фигур — соответствующие модели из дерева и картона; при изучении геометрических тел — плотные модели тел или их комбинации.

Сапожниковым было предложено много моделей, разработанных им, исходя из задач обучения: всевозможные картонные створки; ширмочки, бумажные ленты, которые он клал перед рисующим в различных положениях (рис. 3). Рисование допускалось только от руки.

Большое внимание уделял Сапожников обеспечению сознательного усвоения детьми учебного материала, а также — наглядности обучения. Именно им впервые был предложен ряд наглядных пособий, употребляемых и в наше время при разъяснении учащимся сущности перспективных явлений. Среди них: перспективный прибор, квадрат и круг, вращающиеся в вырезах и т.д.

Сапожников рекомендовал учителю проводить объяснение различных правил рисования следующим образом: «Учитель, с самого начала курса, должен все теоретические правила показывать на моделях и спрашивать некоторых учащихся, дабы увериться, хорошо ли его поняли. Когда ученики поняли какое-нибудь правило или расположение фигуры, то учитель с поставленной модели чертит сам на доске для показания легчайшего способа изображать оные, и тотчас же стирает прочь, дабы ученики рисовали в своих тетрадях прямо с модели...

Для запечатления в памяти толковых объяснений, учитель пишет на доске, а ученики списывают истолкование в свои тетради, подле принадлежащих к оному фигур...» Сапожниковым была разработана стройная последовательность обучения рисованию, которая следующим образом определяла порядок прохождения учебного материала:

рисование линий;

рисование правильных прямолинейных фигур;

рисование правильных криволинейных фигур;

рисование плоскостей, уходящих в глубину (сначала рисовались плоские фигуры прямоугольной формы, потом — круг);

рисование геометрических тел, ограниченных плоскостями — куба, при-

6

Вестник № 1

змы, пирамиды;

рисование цилиндра, конуса, шара;

рисование комбинаций из геометрических тел, составленных так, что они напоминают предметы действительности;

овладение техникой светотени.

Так как первые три раздела этого перечня относятся к плоскостному, двухмерному изображению, а остальные — к рисованию предметов в перспективе, мы находим в системе Сапожникова ясное членение всего курса рисования на две части: плоскостное рисование и рисование перспективное. Задачей плоскостного рисования было вооружение учащихся необходимыми техническими навыками, пониманием плоской формы, пропорций, соотношений, без которых учащиеся не могут успешно овладевать в дальнейшем обучении основами перспективного рисунка. Такое членение курса рисования сохранило силу до настоящего времени.

Начиная изучение перспективного изображения предметов, учащиеся рисовали сперва плоские предметы. При этом часто ставились модели, позволяющие одновременно рисовать плоскости в различных пространственных положениях. Так, при рисовании картонной ширмочки, состоящей из двух створок, последняя ставилась перед учеником так, чтобы одна створка воспринималась фронтально (то есть она помещалась параллельно картинной плоскости рисующего), а другая — уходила в глубину. Эта постановка модели была очень полезной: сравнивая плоскость, расположенную фронтально, с плоскостью, уходящей в глубину, учащийся мог определять степень перспективного сокращения ее путем сравнения обеих плоскостей.

Позже ширмочка рисовалась в более сложных положениях.

Усвоив перспективное изображение плоских предметов, учащиеся переходили к рисованию объемных. Сначала рисовались тела, ограниченные плоскостями в последовательности: куб, параллелепипед, призмы, пирамиды; затем — тела вращения: цилиндр, конус, шар. Нарисовав очередную модель во многих поворотах и на разном уровне, учащиеся изображали следующую. Каждое геометрическое тело рисовалась сначала расположенным ниже горизонта; прямоугольные тела, ограниченные плоскостями, рисовались только в угловом положении.

Как видим, последовательность прохождения учебного материала перспективного изображения основывались на установленной очередности изображения моделей различной нормы. Изучение светотени переносилось Сапожниковым на конец обучения, то есть линейный рисунок долгое время существовал самостоятельно.

Новая система обучения рисованию, разработанная А.Сапожниковым, позволила последовательно осуществлять обучение рисованию, вычленяя учебные задачи и в полной мере используя классную форму занятий. В 30-х годах XIX в. она была наиболее передовой системой обучения рисованию не только в России, но и на Западе, где господствовало соединение копировальной и геометрической систем в работах учеников и последователей Песталоцци. Есть основания считать, что «Курс рисования» оказал влияние на работу французских педагогов-братьев Александра и Фердинанда Дюпуи, в методическом пособии которых, вышедшем в 1841 году, среди рекомендуемых ими моделей и наглядных пособий имеются такие, которые в 1841 году предложены А.П.Сапожниковым (например, картонные ширмочки, приборы для демонстрирования перспективного сокращения круга).

Однако, не смотря на многие достоинства «Курса рисования», он не был оценен современниками, и использовался лишь в кадетских корпусах, в системе ко-торых работал А.П.Сапожников1. Именно для этих учебных заведений в 1848 году

1 Он состоял наблюдателем за преподаванием рисования и черчения в военно-учебных заве-

Вестник № 1

была составлена программа, основой которой стало его пособие.

Внимание широких кругов учителей рисования это пособие привлекло лишь в 1870—80 годах, с развитием реальных училищ. В других же учебных заведениях, и в первую очередь - в гимназиях, продолжала существовать только копировальная система обучения рисованию с натуры без учета и сбалансированности других видов изобразительной деятельности. Это обуславливалось не только ориентацией ее на изучение античных образцов, что соответствовало идеалам классического образования, но и имело негативные тенденции.

В 40-е годы XIX века была сделана попытка перенесения с Запада на русскую почву той методики рисования, которая там была распространена и состояла в эклектическом соединении методики Песталоцци с механическими упражнениями в рисовании с таблиц по точкам, предложенными его учениками. Этой попыткой стало составленное работавшим в России немецким педагогом А. Гиппиусом пособие «Очерки теории рисования как общего учебного предмета».

Резко разграничивая теорию и практику, Гиппиус делит курс рисования на две половины: теоретическую и практическую. При прохождении теории учащиеся лишь слушают беседы, рассматривают таблицы, рисунок учителя на доске, но сами не рисуют. Они узнают о мерах длины, арифметическом и глазомерном определениях соотношении величин, о точке, характере линий (прямая, кривая, горизонтальная, вертикальная, наклонная), углах (прямой, острый, тупой), многоугольниках, делениях квадрата на 2, 4, 8, 16 частей, об измерении площадей.

Практические занятия начинаются с черчения линий и квадрата посредством линейки, причем квадрат чертится по заранее найденным четырем точкам вершин его углов. Затем идут длительные упражнения в делении квадрата на части, в названии рядов делении и пересечений рядов в квадрате, которые непосредственно подготавливают учащихся к рисованию по клеткам и по точкам.

К книге Гиппиуса приложена тетрадь для упражнений, на каждой странице которой расставлены пронумированные точки. Подготавливая бумагу для раздачи учащимся, преподаватель накладывал на нее соответствующий заданию лист тетради для упражнений и делал проколы точек булавкой; затем он их нумеровал. Рисование велось под диктовку — учащиеся соединяли линиями между собой точки, номера которых назывались учителем. В результате соединения точек на бумаге возникала какая-нибудь геометрическая фигура или орнамент. В этой механической работе интерес учащегося поддерживался лишь ожиданиями того, к каким результатам приведет соединение точек.

Перспективному рисованию Гиппиус почти не уделяет внимания — на беседы о перспективе отводится 2 урока, где и даются лишь самые общие указания; практических упражнений почти нет. Однако это невнимание к рисованию предметов в перспективе может быть объяснено тем, что занятия разработаны для учащихся семилетнего возраста.

Книга Гиппиуса не имела особого успеха среди учителей, хотя и внесла существенный вклад в дело развития методики преподавания ИЗО.

Такова картина преподавания рисования в учебных заведениях России в первой половине и 50-х годах ХГХ века: она характеризуется почти повсеместным копированием с образцов. Основной причиной этого было то, что школа еще не решала задач общего образования. Она была сословной и, если говорить о гимназии и уездном училище, то целью ее была подготовка воспитанников к «казенной службе». Известный русский педагог В.Я.Стоюнин, вспоминая это время, писал в 1881 году:

дениях.

Вестник № 1

«Школа нужна была для подготовления чиновников — военных и гражданских, и лиц духовной иерархии, чтобы поддерживать и укреплять вновь созданную государственную машину». Реальное же образование только зарождаюсь.

Следует сказать, что в 1849 году положение рисования в гимназиях ухудшилось, так как было уменьшено выделяемое на него время. Рисование стали преподавать в 1, 2 и 3 классах по одному уроку в неделю1. Причиной изменения учебного плана гимназий был курс министра просвещения С.С. Уварова на классическое образование, что потребовало увеличения времени на занятия древними языками. На них стали отводить 41% всего учебного времени.

ЛИТЕРАТУРА

1. Игнатьев Е.И. Психология изобразительной деятельности детей. 2 изд. доп. М.: Учпедгиз, 1961,

223 г.

Кузин B.C. Методика преподавания изобразительного искусства. М.: Агар, 1998. 210 с.

Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства, М: Агар, 2001. 180 с.

Ростовцев Н.Н. Очерки истории методов преподаваниия рисования. М.: Искусство, 1993.

Чистяков П.П. Письма, записные книжки, воспоминания. М.: Искусство. 1952. 592 с.

1 Продолжительность урока в это время составляла1/^ часа.

Вестник № 1

Зинченко И.В.,

аспирант кафедры рисунка и живописи Московского городского педагогического университета

(МГПУ)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НА ПЛЕНЭРЕ

Реформирование высшей школы, разработка образовательных стандартов профессиональной подготовки нового поколения требуют поиска новых форм и методов обучения специалистов в области художественной педагогики. Увеличение доли самостоятельной, внеаудиторной формы подготовки будущих учителей изобразительного искусства ставит проблему самообразования студентов в разряд актуальных и требует ее глубокого исследования. Мотивация учения, личная инициатива и самостоятельность студентов приобретают важнейшую роль в деле формирования и развития творческой личности художника — педагога.

В области изобразительной деятельности, где художник выступает как самостоятельный творец, основываясь на собственное понимание задач и смысла искусства, на личное восприятие окружающей действительности, проблема самостоятельности является наиболее актуальной и приобретает принципиальное значение.

Творческая самостоятельность студентов на занятиях изобразительным искусством в период прохождения пленэрной практики формируется в результате саморазвития личности, но под руководством педагога. Для успешного индивидуального развития студентов преподавателю необходимо разумное сочетание методических форм и методов педагогического воздействия. В своей педагогической деятельности ему приходится преодолевать ряд противоречий.

Между необходимостью творческого развития и недостаточностью сформированных у студентов таких важнейших личностных качеств, присущих художникам и педагогам, как самостоятельность, активность, настойчивость в достижении поставленной цели и других креативных черт характера.

Между представлением идеального учителя изобразительного искусства и возможностями формирования и развития (воспитания) личности в реальных условиях высшего педагогического образования.

Между существующей учебной программой пленэрной практики и задачами развития творческой самостоятельности студентов.

Эти противоречия могут быть преодолены благодаря использованию методической системы развития творческой самостоятельности студентов. Она включает интегрированную программу обучения композиции, рисунку и живописи на пленэрной практике и педагогические условия развития творческой самостоятельности студентов в процессе работы над пейзажем. Дидактическая модель учебно-творческой деятельности студентов в условиях пленэрной практики должна быть построена как форма организации профессионально-творческой подготовки с обязательным выполнением самостоятельных творческих композиций в различных графических техниках и живописи. Логическим завершением каждого пленэра должны стать коллективные просмотры и выставки — отчеты с демонстрацией итоговых работ на отчетных выставках в местах проведения пленэрной практики и на факультете.

В работе со студентами необходимо учитывать тот факт, что внутренняя мотивация личности является основой творчества и включает воображение, чувства

Вестник № 1

и эмоции. Она рождает новые идеи и развивает образное мышление, побуждает к самостоятельной деятельности. В процессе работы различными изобразительными материалами идет изучение их выразительных возможностей, приобретаются умения и навыки как основы инструментального, профессионального мастерства. Внутренние мотивы побуждают студентов к деятельности, в процессе которой приобретается определенный опыт, и идут процессы развития творческих способностей. Для развития творческой самостоятельности большое значение приобретает результат деятельности (мотив достижения), выступающий как стимул к достижению очередного успеха.

Индивидуальный подход и использование принципов проблемного обучения необходимо рассматривать как условие активизации творческой самостоятельности студентов. Как известно, ведущим принципом проблемного обучения является поисковая деятельность студента, реализующаяся в процессе совместной деятельности с преподавателем. Этот важнейший принцип способствует разрешению учебно — творческих проблем и формирует самостоятельность студента. Самостоятельность по определению современной педагогики является глубинной потребностью человека и основой творческой самодеятельности. Таким образом, сущность воспитания и обучения состоит в стимулировании процесса становления самостоятельности, то есть в развитии самостоятельной творческой деятельности.

Для нашего исследования важным этапом явилось определение начального уровня развития самостоятельности студентов и их умений творческого отношения к выполнению учебных заданий в процессе обучения. В течение ряда лет наблюдений за работой студентов 1—2 курсов на пленэрной практике был отмечен сравнительно низкий уровень творческой самостоятельности. Это объясняется, с одной стороны сменой формы обучения. Занятия на пленэре отличаются от стационарной аудиторной формы проведения занятий. С другой — сохранением привычки, оставшейся со школьной скамьи, быть ведомыми в определении объекта изображения, материала, размера учебной работы и других важных условий академического обучения.

На пленэрной практике студенты получают большую свободу в выборе мотива, композиционного построения и изображения состояния природы. Быстро меняющийся характер освещения, отсутствие аудиторного комфорта, заставляют студентов оперативно и самостоятельно принимать решения. Изображение большого пространства в пейзаже, принципиально отличающегося от глубинно-пространственных планов в натюрморте и портрете, актуализируют знания студентов в вопросах линейной и воздушной перспективы, законов работы световыми отношениями тона и колорита живописного этюда.

Необходимость оперативного принятия решения в ходе работы над мотивом в условиях пленэра заставляет студентов ответственно подходить к поиску композиции рисунка и цветовому решению этюда с натуры. Но так как у студентов, особенно младших курсов, не хватает умений и профессиональных навыков быстрого изображения, основной формой обучения на пленэрной практике стали много сеансовые этюды с натуры.

Наброски и односеансовые краткосрочные этюды на состояние в природе были положены в основу композиционного решения многосеансовых этюдов. Затем были выполнены подробные рисунки с натуры, и только после этого студенты приступали к выполнению основного этюда, рассчитанного на 2—3 сеанса по три часа в день. Данная методика позволила студентам старших курсов работать одновременно над двумя или тремя мотивами (утро, день, вечер), сравнивая общий тон

11

Вестник № 1

и цветовой строй этюдов.

Организация учебных занятий и требования программы позволяли студентам самостоятельно выбирать мотив и состояние природы для изображения. Завершалась пленэрная практика выполнением итоговой композиции по мотивам места проведения пленэра.

Такой комплексный подход к реализации учебной программы пленэрной практики по композиции, рисунку и живописи позволяет наилучшим образом проводить профессиональное обучение, оптимально сочетать фронтальный и индивидуальный методы обучения, развивать у студентов способности и творческую самостоятельность.

12

Вестник № 1

Игнатьев С.Е.,

к.п.н., профессор кафедры теории

и методики преподавания

изобразительного искусства МПГУ

ЛИНИЯ В РИСУНКАХ ДЕТЕЙ

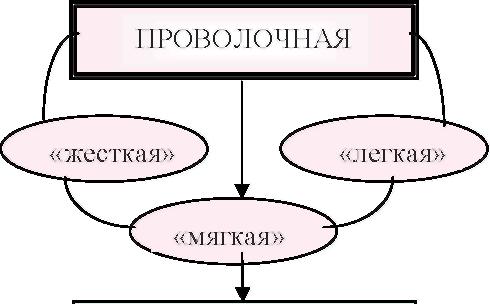

Линия в изобразительной деятельности может говорить о многом. Она может быть изящная, плавная, грубая, порывистая и т.д. Линия в рисунках детей была предметом особого изучения Е.И. Игнатьева. Ее различные проявления достаточно точно отображают уровень развития ребенка в изобразительной деятельности. Е.И. Игнатьев вывел следующую классификацию различных типов линий: проволочная, сложная нащупывающая, штриховая, валерная (1961).

Характер линии во многом определяется сформированностью двигательных навыков ребенка. Проволочная линия, наиболее примитивная, встречается в рисунках дошкольников и младших школьников. Первые опыты, которые совершает ребенок, когда ему дают в руки карандаш, приводят его в необычайно сильное эмоциональное состояние. Крепко сжимая карандаш в кулачке, и двигая им по поверхности бумаги, совершая хаотичные движения вместе с тем соотносимые с возможностями подчинения их строению руки, ребенок оставляет на бумаге каракули — целый набор линий, в основном одного направления.

Заканчивается так называемый доизобразительный период развития ребенка, и он начинает рисовать схематические изображения. Ребенок может уже правильно держать карандаш и проводить линии в разных направлениях, но координация движений руки еще очень несовершенна и кисть руки часто не в полной мере его слушается. Линия почти не отрывается от бумаги.

Но самое удивительное, что раскрывает особенность овладения той или иной линией, не сама техника рисунка, а то, как ребенок мыслит в данный период детства. Наблюдая за процессом создания рисунка, можно видеть, как ребенок приступает к работе, проговаривая в слух, что очень характерно для маленьких детей и что еще можно наблюдать у первоклассников, о том, что будет нарисовано. Он начинает рисовать лошадку и проводит линию, обозначающую спину и голову, но изображение совершенно очевидно не укладывается в представление ребенка об этом образе и он переключается на изображение собачки и с удовлетворением заканчивает рисунок. Линия почти без отрыва совершила необходимые движения, линия напряженная, проволочная.

Можно констатировать, что реализация образа в рисунке ребенка зачастую почти совпадает с зарождением этого образа. Рисунок возникает очень быстро и движение мысли маленького художника как бы совпадает с движением кончика карандаша, очень незначительно его опережая. Но наступает момент, когда в рисунках появляется сложная нащупывающая линия. Это связано с накоплением достаточно широкого жизненного опыта и возникновением критического отношения к своим рисункам. Ребенок начинает не просто как-либо изображать, но старается придать изображению реалистический вид. Его линия заключает множество отдельных взаимосвязанных штрихов, точнее обозначая контур предмета. Сложная нащупывающая линия характеризует качественный переход на новый уровень развития ребенка. Эта линия выстраивается со значительным опережением мысли. Юный художник как бы предвидит направление этой линии сообразно зрительному образу, но образ в сознании ребенка еще расплывчатый и неопределенный, и он наносит

13

Вестник № 1

серию последовательных нащупывающих линий, уже не столь жестких как прежде.

Характерной особенностью изобразительной деятельности на этапе освоения сложной нащупывающей линии становится потребность исправления (уточнения) рисунка, для чего в постоянный обиход вводится ластик. Здесь обнаруживается этап явного перехода изобразительной деятельности из типично эмоционально-чувственной сферы проявлений в рациональную, логическую. Этот этап обусловлен естественным развитием ребенка, и он должен учитываться в работе педагога. Отдельные появления сложной нащупывающей линии, как исключение, можно наблюдать у некоторых первоклассников, но массовый переход на использование этой линии, при благоприятных условиях обучения, возможен к 3—4 классу.

На первых порах сложная нащупывающая линия вполне соседствует с проволочной. То, что для ребенка хорошо понятно и не вызывает трудностей в изображении, выполняется уверенно, с твердым нажимом, а включение в его изобразительную деятельность новых элементов привносит необходимость более осмысленных и целенаправленных действий, что сопровождается использованием нащупывающей линии. Такое сочетание использования линий продолжается вплоть до 4—5 класса.

Каких-либо конкретных рекомендаций по развитию овладения линией дать нельзя. Это целый комплекс методических мероприятий по различным видам деятельности на занятиях изобразительным искусством. Мы говорим о необходимости проведения осевых и вспомогательных линий и предлагаем детям проводить их осторожно, чуть нажимая. Мы предлагаем детям представить общий строй изображения — композицию, и приводим их к необходимости рассчитывать направление каждой линии. Особую пользу приносит непосредственное рисование с натуры, когда нужно с определенной точностью нарисовать тот или иной объект.

Нащупывающая линия — наиболее распространенный тип линий, используемый в практике работы художника. Чем опытнее художник, чем совершеннее его действия, тем характер нащупывания свертывается в едва заметный строй линий. Начинающий художник в своих действиях нащупывающую линию иногда допускает выстраивать в пределах 0,5 сантиметра, и затем выправляет ее с помощью ластика.

Линейный рисунок, основа изобразительной деятельности ребенка. Всякое изображение начинается с его линейного воспроизведения. Сначала ребенок рисует, а затем раскрашивает. Искусство линейного рисунка высоко ценилось в древности, в эпоху Возрождения, в академической системе художественного образования.

Линия обозначает контур предмета, наполняет его деталями, делает изображение этого предмета узнаваемым. Проведение линий разного направления для ребенка вызывает определенные трудности. Так, исследования В.И. Киреенко (1959) показали, что проведение горизонтальных линий для ребенка значительно труднее, чем проведение вертикальных. Чтобы избежать подобных трудностей ребенок часто поворачивает лист на 90°. Большие трудности ребенок испытывает и при проведении наклонных линий.

Совершенствование двигательных навыков быстрее происходит в дошкольном детстве. Дети младшего и среднего дошкольного возраста легко подражают взрослым, которые показывают упражнения развития двигательных навыков. А известный исследователь изобразительной деятельности дошкольников Н.П. Сакулина (1965) указывала, что воспитатель должен показывать, рисуя. Дети прекрасно наблюдают за движениями, в результате которых возникает линия и контур изображения предмета. Впоследствии они пытаются воспроизводить подобные действия.

Совершенствование в проведении линий особенно закрепляется на уроках чистописания. Выполняя упражнения в изображении линий различных направле-

14

Вестник № 1

ний, кругов, полукругов, дети осваивают написание букв, которые также являются элементами изображения.

Среди разнообразия линий, используемых как детьми, так и художниками есть штриховая линия. Штриховая линия рассматривается Е.И. Игнатьевым как чистая линия, очень правильно и уверенно очерчивающая контур предмета. Ее использование, по мнению ученого, обнаруживается в деятельности грамотных подростков и у художников (1961).

На наш взгляд, эту линию следует рассматривать с несколько иных позиций и применительно всего возрастного диапазона изобразительной деятельности человека (схема 1).

Штриховая линия призвана придать изображению большую материальность, силуэтность, а в профессиональной деятельности — объемную моделировку предмета. Здесь можно говорить о различной степени аккуратности в использовании штриховой линии. Очень трудно детям бывает ровно заштриховать какой-либо контур. Линии штриховки распределяются неровно с просветами, выходят за пределы обозначенного контура. К концу младшего школьного возраста двигательные навыки могут быть вполне сформированы, и у отдельных детей мы видим вполне аккуратно заштрихованные изображения. Индивидуальные особенности изобразительной деятельности будут заметны в применении штриховых линий.

Появление штриховой линий у детей обнаруживается в работе с цветными карандашами, когда они пытаются раскрасить свой рисунок. Отдельные участки рисунка могут быть заштрихованы и обычным черным графическим карандашом.

Школьной программой «Изобразительное искусство» предусмотрены задания на объемное воспроизведение гипсовых предметов — геометрических тел, орнаментов, где необходимо выразительное использование штриха. Движение штриха должно следовать движению поверхности формы предмета и быть различной силы нажима. Это очень трудно для школьников. Настоящее обучение в этом направлении возможно в условиях руководства художника-педагога.

Наивысшим достижением в изобразительной деятельности считается владение валерной линией. Валерная линия отличается удивительной пластичностью благодаря переменному нажиму графического материала — грифеля карандаша, сангины, угля и т.п. Совершенство двигательных навыков здесь самого высокого уровня. Наиболее ярким примером подобного изображения можно назвать автопортрет Леонардо да Винчи. Спадающие кудри волос, нарисованные валерной линией, с удивительной легкостью обрамляют умудренное жизненным опытом лицо художника.

Валерная линия почти не встречается в детских рисунках. Это удел наиболее талантливых детей. Такой была Надя Рушева (1976). Ее рисунки легки и изящны, выразительны.

Некоторые качества валерной линии можно наблюдать в каракулях младших дошкольников, которые совершая, казалось бы, хаотичные движения карандашом, следуют обычно кругообразным движениям руки, и оставляют на бумаге следы карандаша разной толщины.

И тем не менее здесь необходимо сделать некоторое отступление. Искусство владения валерной линией в настоящее время в школьной практике фактически утрачено. В прежние времена именно на уроках чистописания этому мастерству придавалось особое значение.

Уже от ученика-первоклассника требовалось правильно держать перьевую ручку и, аккуратно набирая чернила, выводить линии разного нажима, придавая,

15

Вестник № 1

например букве «О», изящные утолщения в вертикальных движениях пера. Работа перьевой ручкой дисциплинировала детей, приучала их к аккуратности и оттачивала почерк. Все это способствовало формированию изобразительных навыков детей. Знакомясь с архивами по школьному образованию в XIX веке, мне попался интересный материал. Директор гимназии, принимая на работу учителя рисования, предложил ему в качестве испытания написать предложение каллиграфическим подчерком. Этот листок бумаги прилагался в деле и представлял собой высочайшее мастерство каллиграфического искусства. Очень характерный пример опыта прежней системы народного просвещения — на учителя рисования возлагалась обязанность проводить уроки чистописания.

В настоящее время можно с полной очевидностью констатировать, что каких-либо усилий в совершенствовании владения валерной линией в школьной практике фактически не делается и этому не придается какого-либо значения.

Пластичность и выразительность линии, в том числе и валерной, которой можно и нужно обучать детей на уроках изобразительного искусства, должна быть основой для выполнения эскизов и более продолжительных рисунков.

Рассматривая овладение детьми техники акварельной живописи, обращает на себя внимание то, что первоначальные действия детей 3—5 лет, а иногда и более старших, сводятся к контурному (линейному) изображению, выполненному разными цветами. Свойство кисти, ее мягкость и переменная форма, заставляют ребенка определять нажим на ее кончик. Делает это ребенок еще не осмысленно, но, тем не менее, он старается выдерживать определенную толщину линии.

Школьная программа включает знакомство на занятиях декоративным рисованием с кистевой росписью. Образцами таких росписей являются традиции Гжели, Хохломы, Жестово и др. В освоении технических приемов здесь имеет место искусство валерной линии.

Хорошо известно, с каким трудом дети осваивают навыки в проведении линий на уроках изобразительного искусства. Это касается и изображения домов, а также, что очень важно для освоения основ изобразительной грамоты, когда нужно вести конструктивное построение изображения предметов, проводить, например, вертикальные осевые линии и горизонтальные линии, указывающие на величину ширины предмета. В свое время этим вопросом специально занимался известный советский психолог В.И. Киреенко (1954). Его наблюдения, в частности, касались изобразительной деятельности дошкольников. Он обнаружил, что неправильно взятое направление первой линии в рисунке при рисовании домика приводит к общему нарушению вертикалей и горизонталей.

Опорой для проведения этих линий являются края листа бумаги. Нарушения в проведении горизонталей и вертикалей часто наблюдаются и в подготовке профессиональных художников. Случается это оттого, что лист бумаги неровно прикреплен к мольберту и исходным ориентиром в проведении линий становятся края мольберта. В других случаях рисующий не замечает отклонений на большом размере листа в силу того, что не в состоянии охватить единым взглядом всю его поверхность. Педагоги в таких случаях советуют рассматривать рисунок с некоторого расстояния, а иногда через зеркальце или при перевернутом положении, что связано с переменой способов восприятия рисунка и обострением анализирующих факторов.

Использование вертикалей и горизонталей в детском рисовании В.И. Киреенко связывал с развитием процесса усложнения отражения связей и отношений предметов и их частей в изображении. Таким образом, ученый обратил внимание на

16

Вестник № 1

закономерность усложнения построения образов в изображении, в которых опорными элементами являются параллельно ориентированные положения вертикалей и горизонталей. Горизонталь земли сопоставляется с горизонталью основания и крыши дома, положением неба. Вертикали сопоставляются с боковыми параллелями стен домов, вертикалями деревьев и других объектов.

Схема 1

ЛИНИЯ В РИСУНКЕ

ТИПЫ ЛИНИИ

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ЛИНИИ

ХАОТИЧНАЯ

НАПРЯЖЕННАЯ

ПОРЫВИСТАЯ

ПЛАВНАЯ

СОЧЕТАНИЕ ПРОВОЛОЧНОЙ СО

сложной

НАЩУПЫВАЮЩЕЙ

ПО ФОРМЕ

ПЛАСТИЧНАЯ

КОМБИНИРОВАННАЯ

![]()

![]()

ВАЛЕРНАЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАСТИКА

1Валерная

Умение выдерживать точное направление линий также касается и уроков чистописания, на которых ученики должны следовать наклонным и горизонтальным направлениям при изображении букв.

Наблюдения за продуктами изобразительной деятельности детей, выполненных в домашних условиях, на школьных уроках, в условиях специальных занятий, показывают целесообразность выявления следующих характерных признаков линии.

Проволочная линия. Мало осознанные движения руки, держащей карандаш, переходящие в сознательные действия рисующего.

Проволочную линию можно рассматривать в трех различных уровнях:

1-й уровень — линия «жесткая», оставляющая глубокий след на бумаге, стиранию ластиком фактически не подлежит. Такой тип линии самый примитивный, соответствует неразвитым двигательным навыкам руки;

2-й уровень — линия «легкая», иногда неуверенная, тем не менее эта линия может уточняться, что является важным моментом в изобразительной деятельности детей;

3-й уровень — линия «мягкая», выразительная, на всем своем безотрывном протяжении отличается ровным нажимом, изображение четкое, может быть подвергнуто уточнению с помощью ластика.

Сочетание проволочной линии со сложной нащупывающей. Постепенный переход к сознательным, логическим действиям рисующего.

Вестник № 1

Сложная нащупывающая линия может рассматриваться в трех качественных уровнях, применительно как в изобразительной деятельности на обычных уроках изобразительного искусства, так и в специальной подготовке будущих художников:

низкий — линия неуверенная, со значительными отклонениями от выбранного построения — движение штрихов, оставляющих след на бумаге (толщина) в пределах 1,5—5 миллиметров;

средний — линия достаточно точно обозначающая построение изображения - движение штрихов, оставляющих след на бумаге (толщина) в пределах 0,5—1,5 миллиметров;

высокий — линия очень точно обозначающая построение изображения — движение штрихов, оставляющих след на бумаге (толщина) в пределах 0,3—0,5 миллиметров.

ТТТтриховая линия. Спонтанные действия рисующего, переходящие в сознательные, а в последствие доведенные до автоматизма:

низкий — штриховые линии хаотично заполняют пространство обозначенного контура, иногда заходя за его пределы. Штрихи не полностью заполняют контур изображения;

средний — штриховые линии аккуратно заполняют обозначенный контур. Штрихи ложатся в одном направлении;

высокий — штрихи ложатся по форме, комбинируются по направлениям (например, форма кринки обозначается сочетанием овальных штрихов по ширине предмета и по его высоте). Наивысший уровень владения штриховой линией, когда эта линия наделяется переменным нажимом, то есть валером.

Валерная линия. Спонтанная, неосознанная. Наличие этих плавных линий в рисунках, наделенных различным нажимом карандаша, направлены на достижение выразительности изображения.

Способность проводить правильно вертикальные и горизонтальные линии. Спонтанные действия, переходящие в сознательные:

низкий — линии в горизонтальных и вертикальных направлениях имеют значительные отклонения — до 1-2 сантиметров;

средний — линии в горизонтальных и вертикальных направлениях имеют незначительные, но все же заметные отклонения;

высокий — линии точно выдерживают заданные направления.

Таблица № 1. Линия в рисунке

Возраст |

3—5 лет |

5—6 лет |

6—7 лет 1 класс |

7—8 лет 2 класс |

8-9 лет 3 класс |

9-10 лет 4 класс |

10-11 лет 5 класс |

11—12лет 6 класс |

||||||||||||||||

Общее количество |

52-100% |

78 - 100% |

243 - 100% |

236 - 100% |

248 - 100% |

254 - 100% |

243 - 100% |

239 - 100% |

||||||||||||||||

Уровень |

Н |

С |

В |

Н |

С |

В |

Н |

С |

В |

Н |

С |

В |

Н |

С |

В |

Н |

С |

В |

Н |

С |

В |

Н |

С |

В |

|

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

Проволочная «жесткая» |

46 |

|

|

25 |

|

|

36 |

|

|

5 |

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

89 |

|

|

32 |

|

|

15 |

|

|

2 |

|

|

0,5 |

|

|

- |

|

|

- |

|

|

- |

|

|

|

Проволочная «легкая» |

|

4 |

|

|

3 |

|

|

19 |

|

|

24 |

|

|

19 |

|

|

15 |

|

|

5 |

|

|

5 |

|

|

7 |

|

|

4 |

|

|

8 |

|

|

10 |

|

|

7,5 |

|

|

6 |

|

|

2 |

|

|

2 |

|

|

Проволочная «мягкая» |

|

|

2 |

|

|

50 |

|

|

175 |

|

|

186 |

|

|

151 |

|

|

109 |

|

|

90 |

|

|

57 |

|

|

4 |

|

|

64 |

|

|

72 |

|

|

79 |

|

|

61 |

|

|

43 |

|

|

37 |

|

|

24 |

|

Сочетание проволочной со сложной нащупывающей |

|

|

13 |

17 |

68 |

114 |

129 |

151 |

||||||||||||||||

|

|

5 |

7 |

27 |

45 |

53 |

64 |

|||||||||||||||||

Сложная нащупывающая |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

1 |

- |

5 |

3 |

1 |

6 |

8 |

2 |

5 |

7 |

7 |

5 |

11 |

9 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1,5 |

0,5 |

- |

2 |

1,5 |

0,5 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

3 |

2 |

4 |

3,5 |

|

18

Вестник № 1

Штриховая линия |

45 |

7 |

- |

62 |

16 |

- |

187 |

56 |

- |

160 |

73 |

3 |

90 |

153 |

5 |

66 |

183 |

5 |

24 |

214 |

5 |

14 |

217 |

8 |

87 |

13 |

- |

79 |

21 |

- |

77 |

23 |

- |

68 |

31 |

1 |

36 |

62 |

2 |

26 |

72 |

2 |

10 |

88 |

2 |

6 |

91 |

3 |

|

Банерная |

32* |

- |

- |

- |

3 |

4 |

3 |

4 |

||||||||||||||||

54* |

- |

- |

- |

1Д |

1,4 |

1,3 |

1,5 |

|||||||||||||||||

Направление линии |

52 |

- |

- |

62 |

14 |

2 |

159 |

57 |

27 |

130 |

73 |

33 |

69 |

139 |

40 |

53 |

155 |

46 |

31 |

156 |

56 |

26 |

148 |

65 |

100 |

- |

- |

79 |

18 |

3 |

66 |

23 |

11 |

55 |

31 |

14 |

28 |

56 |

16 |

21 |

61 |

18 |

13 |

64 |

23 |

11 |

62 |

27 |

|

|

100% |

100% |

100% |

100% |

100% |

100% |

100% |

100% |

||||||||||||||||

«Жесткая» проволочная линия характерна для рисунков дошкольников 3—5 лет (89%), значительно сокращается в старшем дошкольном возрасте и почти исчезает в младшем школьном возрасте. Объясняется это совершенствованием двигательных навыков руки ребенка.

«Легкая» проволочная линия в констатирующем эксперименте у детей дошкольного возраста в рисунках наблюдалась достаточно редко. И это проявление в основном было связано с определенной нерешительностью детей, боязнью «испортить» лист бумаги. У детей начальных классов эта линия в рисунках уже занимала значительное место, что говорило уже не столько о нерешительности ребенка, сколько о необходимости иметь возможность исправить изображение, воспользовавшись ластиком. Выделение этого параметра нам представлялось важным для дальнейшей организации обучающего эксперимента.

«Мягкая» проволочная линия, начиная с рисунков детей дошкольного возраста, быстро распространяется в рисунках детей младших классов. В наших экспериментах пик проявления этой линии пришелся на детей вторых классов. В спонтанной изобразительной деятельности эта линия наилучшим образом способствует удовлетворению замысла ребенка. Она выразительная и четкая. Рисунок, выполненный ею, отличается ясностью и законченностью. В то же время эта линия, и соответственно изображение, часто подвергается уточнению с помощью ластика. К среднему школьному возрасту эта линия постепенно уступает место более качественному характеру линии — сочетанию проволочной линии со сложной нащупывающей.

Отдельные предметы изображения, которые не представляют для ребенка особых трудностей воспроизведения, выполняются «мягкой» проволочной, безотрывной линией. Но там, где возникают проблемы — трудно правильно провести линии в данном направлении, например, горизонтальную линию, не поворачивая листа бумаги, или не совсем ясно как изобразить предмет, появляется сложная нащупывающая линия. «Жесткая» проволочная линия из подобного сочетания уже исключается. Все большее место здесь занимает «легкая» проволочная линия.

Появление сочетания сложной нащупывающей линии с проволочной постоянно увеличивается от класса к классу.

В то же время у отдельных школьников рисунки начинают выстраиваться с помощью сложной нащупывающей линии. Особенно это характерно в тех случаях, когда учитель-предметник ставит специальные задания на выполнение изображений с натуры — гипсовые геометрические тела, гипсовые розетки и т.д. Специально поставленная задача на графическое исполнение изображения провоцирует детей на поиски более точного построения рисунка, и соответственно на использование нащупывающей линии. И здесь начинают проявляться характерные индивидуальные особенности детей, при которых для одних проведение таких линий представляет определенные трудности и качество таких линий достаточно низкое, а для других — движения линий более правильные и четкие. Особенно различия в качественных уровнях сложной нащупывающей линии, обнаруживаются на специальных заняти-

19

Вестник № 1

ях рисунком в классах с углубленным изучением предметов изобразительного цикла или в детских художественных школах.

Эта же проблема существенна и в профессиональной подготовке художников. Хорошо известно, что навыки в свободном владении карандашом или другими графическими материалами, должны постоянно подкрепляться каждодневными набросками и зарисовками.

Штриховая линия от возраста к возрасту приобретает все более аккуратные способы реализации. Штрихи все меньше заходят за контур изображения и более плотно заполняют заданный контур. Заметно улучшение способов использования штрихов — от хаотичных к движению по форме. Но следует отметить, что этот процесс на практике связан исключительно со спонтанными проявлениями ребенка в изобразительной деятельности, по крайней мере до тех пор, пока ребенком не займется учитель-предметник. Поэтому прогресс в этом направлении явно недостаточный.

Валерная линия в рисунках, выполненных на уроках изобразительного искусства обнаруживались крайне редко и только в тех случаях, когда ребенок делал очень быстрые изображения.

Направлению линий на занятиях и уроках изобразительным искусством придается крайне мало внимания. И здесь ребенок также предоставлен сам себе и прогресс очень незначительный.

Результаты наблюдений указывают на явные недостатки в работе педагогов и учителей изобразительного искусства, которые совершенно не придают значения характеру линии в рисунках детей. Чисто графическим навыкам уделяется очень мало внимания. В начальных классах почти не встречаются задания по рисунку. В 5—6- классах, где такие уроки включены в программу, но они практически игнорируются учителями.

Линия не только основа любого изображения — характер этой линии имеет существенное значение в выразительном построении композиции. Возрастные изменения ребенка отражаются и в характере используемой им линии в рисунке. Насколько сознание включено в изобразительный процесс, насколько оно управляет движением руки, насколько оно опережает это движение.

На занятиях с детьми, особенно когда это касается рисунка как такового, фактически отсутствует так называемый «натуральный» метод, основу которого составляют быстрые наброски и зарисовки. Гибкость руки, острота восприятия на таких занятиях совершенно не развиваются. Рисунку и линии, которая выстраивает рисунок, как основе живописных и декоративных композиций, учителями на уроках изобразительного искусства не придается особого значения.

Совершенствование в использовании линии в рисунке обнаруживает определенные переходы в процессах изобразительной деятельности детей.

Так, проволочная линия, «жесткая», в основе которой лежат еще очень неосознанные психические процессы, постепенно заменяется «легкой» и «мягкой», предполагающей некоторое целенаправленное действие, в основе которого все больше обнаруживается некоторый внутренний план действий.

Сочетание проволочной со сложной нащупывающей линией еще больше обнаруживает выше указанные тенденции. Появление сложной нащупывающей линии в рисунке указывает на переход в плоскость логического подхода в процессах изобразительной деятельности начинающего художника.

Штриховая линия в рисунках дошкольников — своеобразная раскраска, ее использование основано на ярко выраженных эмоциональных процессах. Постепенно ее использование наполняется определенной логикой подчинения смыслу

20

Вестник № 1

и форме предметов. Однако совершенствование технических приемов в овладении штриховой линией переводит рисующего в плоскость творческого состояния, при котором он не заботится об «аккуратности» штриха, а использует его как некое выразительное средство изображения. Штрих может наполняться своеобразным вале-ром, в котором много неповторимости и внешней случайности, который и составляет творческую основу изображения. Действия художника здесь приобретают «осмысленную» легкость, освобожденную от логической направленности, придающее изображению неповторимую индивидуальность и яркость.

Валерная линия обнаруживается во многих каракулях. Линии эти крайне случайные, неосознанные. Впоследствии такие линии исчезают и появляются только в отдельных изображениях набросочного характера.

На наш взгляд, использование валерной линии может шире представить возможности изобразительной деятельности ребенка. Научить ребенка более гибко использовать изобразительные навыки для быстрого фиксирования предметов окружающей действительности.

Правильное проведение вертикальных и горизонтальных линий явно обнаруживает тенденции перехода от неосознанных действий к сознательным, а затем, в силу совершенствования технических навыков, эти действия могут обрести ту легкость, при которой художник уже не думает о том, как у него могут получиться изображения этих линий.

Литература

Волков Н.Н. Восприятие предмета и рисунка. — М.: Изд-во АПН РСФСР, 1950. — 508 с.

Графика Нади Рушевой. Альбом. - М.: Изобразительное искусство, 1976. — 120 с, ил.

Игнатьев Е.И. Психология изобразительной деятельности детей. — 2-е изд., доп. — М.: Учпедгиз, 1961.-223 с.

Киреенко В.И. Наблюдения над использованием вертикали и горизонтали в детских рисунках/ Психология рисунка и живописи. - М.: АПН РСФСР. - 1954. - С. 59-68.

Киреенко В.И. Психология способностей в изобразительной деятельности. — М.: Изд-во АПН РСФСР, 1959.-304 с.

Кузин B.C. Психология. Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: АГАР, 1997. — 304 с, ил.

Сакулина Н.П. Рисование в дошкольном детстве. — М.: Просвещение, 1965. — 214 с.

Чистяков П.П. Письма, записные книжки, воспоминания. — М.: Искусство, 1952. — 592 с.

21

Вестник № 1

Кармазина М.В.,

аспирант кафедры теории и методики преподавания изобразительного искусства МПГУ

РОЛЬ УПРАЖНЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЖИВОПИСИ И РИСУНКА

Специфика предметов «Живопись» и «Рисунок» заключается в том, что данные предметы включают в себя два основных вида работы: упражнения и учебно-творческие задания. Оба вида работы тесно взаимосвязаны между собой.

Упражнения и учебно-творческие работы во многих случаях до сих пор не являются звеньями в одной цепи образовательной системы. Между тем от реализации целей и задач каждого из этих видов работ во многом может зависеть успех всего образовательного процесса. Их объединяет общая цель. И упражнения и учебно-творческие работы призваны обеспечить усвоение материала на теоретическом и практическом уровне. Но их роли на пути реализации данной цели различны.

Основная роль упражнений заключается в подготовке учащихся к самостоятельному выполнению учебно-творческих заданий. Значит, упражнения носят вспомогательный характер.

Основная роль учебно-творческих работ заключается в обобщении пройденного материала по изучаемой теме. То есть учебно-творческие работы это конечный результат освоения изучаемой темы. Его апофеоз.