- •Тепловые процессы в технологии силикатных материалов

- •Содержание

- •Введение

- •1. Источники и процессы получения теплоты

- •1.1. Виды и характеристика топлива

- •Общая классификация топлив

- •Коэффициенты для пересчета элементного состава твердого и жидкого топлива

- •1.1.2. Основные технические характеристики топлива.

- •Значения коэффициентов в уравнении (1.16)

- •Маркировка каменных углей

- •Классификация ископаемых углей

- •Усредненные характеристики твердого топлива

- •Усредненный состав и технические характеристики выпускаемого мазута

- •Усредненные характеристики газообразного топлива

- •1.2. Физико-химические основы горения топлива

- •Температура и концентрационные границы зажигания и взрываемости компонентов газообразного топлива

- •Температура воспламенения твердого топлива

- •1.3. Основы расчета процесса горения

- •Материальный баланс процесса горения газообразного топлива

- •Материальный баланс процесса горения твердого (жидкого) топлива

- •Приближенные значения пирометрического коэффициента процесса горения

- •Рекомендуемые значения Δtн в зависимости от tпроц и ηп в зависимости от tд

- •1.4. Сжигание топлива в технологии силикатных материалов

- •Классификация слоевых топок

- •2 Воздух; 3 газовоздушная смесь (д диффузионный фронт горения;к кинетический фронт горения)

- •Классификация горелок

- •1 Сопло горелки; 2 чистый газ; 3 зона смеси газа и продуктов горения; 4 зона смеси продуктов горения с воздухом; 5 фронт горения

- •4 Теплоизоляционная защита горелки

- •1, 3 Каналы для воздуха; 2 газовый канал; 4 конфузор;

- •5 Дроссель; 6 газопровод; 7 теплоизоляция горелки

- •1 Сопло горелки; 2 «холодная» зона; 3 зона видимого горения;

- •4 Зона невидимого горения

- •1 Распыленное топливо; 2 фронт воспламенения; 3 фронт горения;4 зона паровоздушной смеси и испаряющегося

- •Классификация форсунок

- •2 Аэросмесь; 3 рециркуляция горячих газов

- •1.5. Способы электронагрева и их применение

- •2. Процессы теплообмена и аэродинамика газовых потоков в тепловых установках

- •2.1. Режимы теплообмена

- •2.2. Теплообмен в пламенном пространстве печей

- •2.1. Схема теплообмена в пламенном пространстве печей:

- •2.3. Закономерности и особенности движения газовых потоков в тепловых установках технологии силикатных материалов

- •2.4. Теплообмен при движении газов в тепловых установках технологии силикатных материалов

- •3. Тепловые процессы в материалах и изделиях, подвергаемых тепловой обработке

- •3.1. Виды тепловой обработки

- •3.2. Общая характеристика процессов в силикатных материалах и изделиях

- •3.3. Сушка в технологии силикатных материалов

- •1 Кривая влагосодержания (влагоотдача); 2 кривая скорости сушки; 3 кривая температуры материала; 4 температура теплоносителя

- •4. Основы энерготехнологии силикатных материалов

- •4.1. Энерготехнологические схемы производства и термодинамические методы их анализа

- •4.2. Основы эксергетического метода термодинамического анализа этс

- •Свойства эксергии и энергии

- •Формулы расчета энергетического и эксергетического кпд пламенных печей

- •4.3. Пример применения метода эксергетического анализа

- •4.5. Вторичные энергоресурсы в технологии силикатных материалов

- •4.6. Энерготехнологическое комбинирование в технологии силикатных материалов

- •4.8. Комплексная схема утилизации теплоты и очистки отходящих газов стекловаренных печей:

- •Показатели работы установки комплексной утилизации теплоты печного агрегата

- •1 Корпус печи; 2 устройство для утилизации теплоты; 3 топка;

- •4 Котел; 5 циркуляционный насос; 6 отопительный прибор

- •1 Бункер; 2 пакеты теплообменных труб, установленных на подвижных панелях; 3 рассекатели; 4 подвижная панель

- •1 Газотурбинный двигатель; 2 генератор

- •1 Газотурбинный двигатель; 2 генератор; 3 котел-утилизатор;

- •4 Расходный бак питательной воды; 5 насос; 6 потребитель теплоты

- •1 Испаритель; 2 компрессор; 3 конденсатор

- •1 Испаритель; 2 компрессор; 3 конденсатор; 4 дроссель

- •1 Насадка; 2 сепаратор водяных капель; 3 вентилятор

- •4.7. Экологические аспекты теплотехнологий силикатных материалов

- •Характер действия вредных веществ на человека

- •Литература

1.3. Основы расчета процесса горения

Расчет процесса горения топлива производится при проектировании тепловых установок как одного из первых его этапов. Целью расчета является определение расхода воздуха на горение выбранного топлива, количества образующихся продуктов горения (дымовых газов), их состава и температуры горения. При необходимости для топлива с низкой теплотой сгорания (древесина, торф, искусственные газы и др.) определяется необходимая температура подогрева воздуха, подаваемого на горение.

По результатам расчета процесса горения выполняются последующие этапы проектирования тепловых установок (гидравлические и теплообменные расчеты, подбор и расчет топливосжигающих устройств, подбор вентиляторов и дымососов, расчет теплоизоляции и т.д.).

Расчеты необходимого количества воздуха и образующихся дымовых газов ведутся на 1 кг твердого и жидкого топлива, а для газообразного топлива на 1 м3. Причем объемы участвующих в процессе горения газообразных веществ принимаются при нормальных условиях.

1.3.1. Расход воздуха на полное горение топлива. Расход воздуха на горение определяется по количеству кислорода, необходимого для окисления горючих элементов твердого и жидкого топлива или горючих газов газообразного топлива. Расход кислорода устанавливается по стехиометрическим уравнениям горения. Для жидкого и твердого топлива при полном горении они имеют вид

С + О2 = СО2;

+ О2 = СО2;

2Н2 + О2 = 2Н2О; (1.51)

Sор+к + О2 = SO2.

При подстановке атомных и молярных масс в уравнениях получим

1 2

кг С + 32 кг О2 = 44 кг СО2;

2

кг С + 32 кг О2 = 44 кг СО2;

4 кг Н2 + 32 кг О2= 36 кг Н2О; (1.52)

32 кг S + 32 кг О2 = 64 кг SO2.

Стехиометрический объем кислорода на окисление 1 кг каждого горючего элемента топлива находят по результатам следующих расчетов:

![]()

![]() (1.53)

(1.53)

![]()

и ли

ли

1 кг С+1,866 м3 О2 = 1,866 м3 СО2;

1 кг Н2+ 5,56 м3 О2 = 11,12 м3 Н2О; (1.54)

1 кг Sор+к + 0,7 м3 О2 = 0,7 м3 SO2,

где величины 1,429; 1,977; 0,804; 2,885 – плотности соответственно газов О2, СО2 и SO2 в кг/м3 при нормальных условиях.

Теоретический необходимый объем

кислорода на горение определяется как

сумма затрат его на горение горючих

элементов, содержащихся в 1 кг топлива

(Ср, Нр,

![]() )

за вычетом кислорода топлива.

)

за вычетом кислорода топлива.

![]() м3/кг (1.55)

м3/кг (1.55)

или

![]() ,

м3/кг, (1.56)

,

м3/кг, (1.56)

где

![]() плотность кислорода,

равная 1,429 кг/м3.

плотность кислорода,

равная 1,429 кг/м3.

Для газообразного топлива полное горение горючих газов описывается следующими уравнениями:

C О

+ 0,5О2 = СО2 + 12 640;

О

+ 0,5О2 = СО2 + 12 640;

Н2 + 0,5О2 = 2Н2О + 10 800;

Н2S + 1,5О2 = SO2 + H2O + 23 650;

CН4 + 2О2 = CO2 + 2Н2О + 35 820;

C2Н4 + 3О2 = 2CO2 + 2Н2О + 59 070;

C2Н6 + 3,5О2 = 2CO2 + 3Н2О + 63 750; (1.57)

C3H6 + 4,5O2 = 3CO2 + 3H2O + 86 010;

C3H8 + 5O2 = 3CO2 + 4H2O + 91 400;

C4H8 + 6O2 = 4CO2 + 4H2O + 113 200;

C4H10 + 6,5O2 = 4CO2 + 5H2O + 118 700;

C5H12 + 8O2 = 5CO2 + 6H2O + 146 000.

Числа в конце химических уравнений (1.57) характеризуют тепловой эффект (энтальпию) реакций окисления горючего газа в кДж/м3.

Для сгорания 1 м3 любого газообразного топлива теоретический необходимый объем кислорода рассчитывается по следующей универсальной формуле:

![]() ,

м3/м3, (1.58)

,

м3/м3, (1.58)

где СО,

Н2, H2S,

CmHn

– содержание соответствующих горючих

газов, % об.; m, n

–числа атомов соответственно С и Н в

химической формуле углеводородов; О2

содержание кислорода

в газообразном топливе, % об.; 0,5; 1,5;

![]() соответственно

коэффициенты, принятые из уравнений

(1.57).

соответственно

коэффициенты, принятые из уравнений

(1.57).

Теоретически необходимый объем воздуха на горение (Lо) рассчитывают по зависимости

L0 =

![]() ,

м3/м3 (м3/кг), (1.59)

,

м3/м3 (м3/кг), (1.59)

где 0,21 – объемная доля кислорода в воздухе.

При сжигании топлива с использованием

воздуха, обогащенного кислородом

![]() ,

потребность его определяют как

,

потребность его определяют как

![]() ,

м. (1.60)

,

м. (1.60)

Окончательную формулу расчета теоретически необходимого расхода воздуха на горение получают с использованием выражений 1.54 и 1.58, для твердого и жидкого топлива

![]() ,

м3/кг, (1.61)

,

м3/кг, (1.61)

для сухого газообразного топлива

![]() ,м3/м3. (1.62)

,м3/м3. (1.62)

Теоретический расход атмосферного

воздуха (![]() )

при его влагосодержании d(г/кг

сух. возд.) составит

)

при его влагосодержании d(г/кг

сух. возд.) составит

![]() ,

м3/м3, (1.63)

,

м3/м3, (1.63)

где 0,0016 – переводной коэффициент массового количества влаги в атмосфере в объемное, полученный из зависимости (0,001·возд/вод пар).

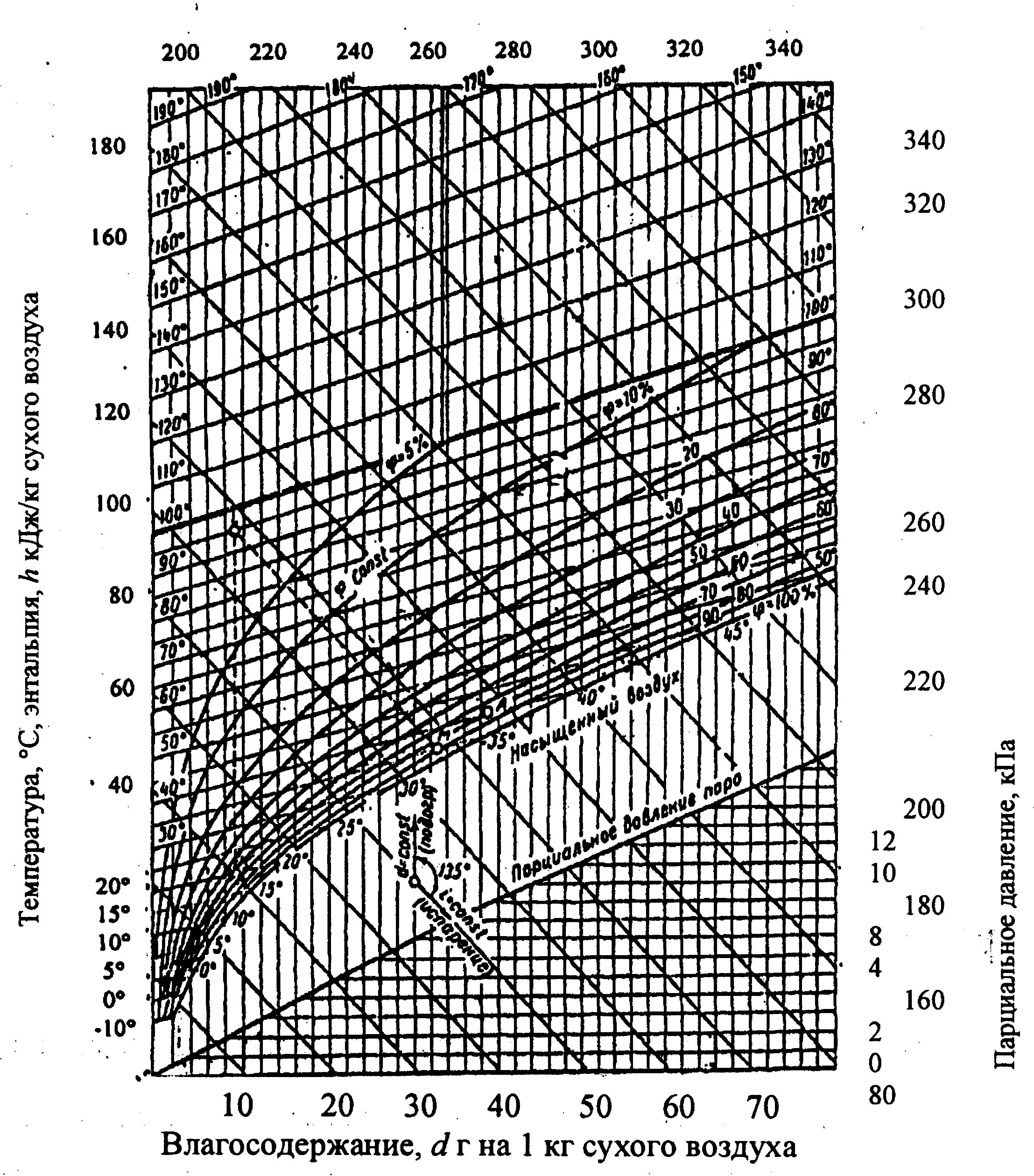

Влагосодержание воздуха (d) определяют по диаграмме Рамзина по исходным данным для воздуха – температуре и относительной влажности (рис. 1.1).

Р ис.

1.1. hd-диаграмма влажного

воздуха (до 190С) при

барометрическом давлении воздуха 99,4

кПа

ис.

1.1. hd-диаграмма влажного

воздуха (до 190С) при

барометрическом давлении воздуха 99,4

кПа

Поскольку теоретическое количество воздуха обычно не обеспечивает полное сгорание топлива, поэтому воздух берут в избытке. Отношение действительного расхода (Lд)воздуха к теоретическому принято называть коэффициентом избытка воздуха ().

![]() , (1.64)

, (1.64)

откуда для сухого воздуха

![]() ,

м3/кг (м3/м3), (1.65)

,

м3/кг (м3/м3), (1.65)

для влажного (атмосферного) воздуха

![]() ,

м3/кг (м3/м3). (1.66)

,

м3/кг (м3/м3). (1.66)

Коэффициент избытка воздуха принимают на основе практических данных. Контроль его ведут по результатам химического анализа продуктов горения топлива. Упрощенная формула для расчета :

при неполном горении

, (1.67)

, (1.67)

при полном горении

, (1.68)

, (1.68)

г

Коэффициент избытка воздуха в зависимости от вида топлива и способа его сжигания может приниматься в пределах 1,011,5 и более. Так, например, для газа и мазута он составляет 1,011,2, пылевидного топлива 1,21,25.

Избыточное количество воздуха, подаваемого для полного сжигания топлива, может быть определено по зависимости

![]() ,

м3/м3 (м3/ кг). (1.69)

,

м3/м3 (м3/ кг). (1.69)

1.3.2. Расчет объема продуктов горения и их состава. При полном горении топлива продукты горения содержат СО2, Н2О, SO2, N2, а также О2.

Общий объем продуктов горения (топочных или дымовых газов) определяют:

при = 1

как

![]() ,

м3/кг (м3/м3); (1.70)

,

м3/кг (м3/м3); (1.70)

при > 1

как

![]() ,

м3/кг (м3/м3). (1.71)

,

м3/кг (м3/м3). (1.71)

Если известно V0, то

![]() ,

м3/кг (м3/м3). (1.72)

,

м3/кг (м3/м3). (1.72)

С изменением в

продуктах горения будет изменяться

содержание

![]() ,

т.е. тех компонентов, которые присутствуют

в воздухе. Объемы СО2 и SO2

при этом остаются постоянными. Объемное

содержание трехатомных газов в продуктах

горения при расчетах объединяют и

обозначают в виде

,

т.е. тех компонентов, которые присутствуют

в воздухе. Объемы СО2 и SO2

при этом остаются постоянными. Объемное

содержание трехатомных газов в продуктах

горения при расчетах объединяют и

обозначают в виде

![]() .

.

Объемы составляющих продуктов горения твердого и жидкого топлива определяют по формулам, составленным на основе уравнений реакций окисления их горючих элементов (1.54):

![]() ,

м3/кг; (1.73)

,

м3/кг; (1.73)

![]() ,

м3/кг; (1.74)

,

м3/кг; (1.74)

![]() ,

м3/кг; (1.75)

,

м3/кг; (1.75)

![]() ,

м3/кг; (1.76)

,

м3/кг; (1.76)

![]() ,

м3/кг; (1.77)

,

м3/кг; (1.77)

![]() ,

м3/кг. (1.78)

,

м3/кг. (1.78)

В формулах 1.731.78

величины

![]() подставляются в % мас.; величина 100 wпар

подставляется лишь в случае, когда для

распыления жидкого топлива используется

пар, кг/кг топлива; величины 0,0124 и 0,008 –

коэффициенты соответственно пересчета

масс влаги топлива и пара распыления,

а также азота топлива в объемные единицы.

Некоторую особенность расчета объема

СО2, образующегося при горении,

имеют горючие сланцы. При их сгорании

в продукты горения попадает СО2

из карбонатной части топлива в результате

ее диссоциации.

подставляются в % мас.; величина 100 wпар

подставляется лишь в случае, когда для

распыления жидкого топлива используется

пар, кг/кг топлива; величины 0,0124 и 0,008 –

коэффициенты соответственно пересчета

масс влаги топлива и пара распыления,

а также азота топлива в объемные единицы.

Некоторую особенность расчета объема

СО2, образующегося при горении,

имеют горючие сланцы. При их сгорании

в продукты горения попадает СО2

из карбонатной части топлива в результате

ее диссоциации.

Поэтому в формулу (1.73) расчета

![]() вводится

поправка

вводится

поправка

![]() ,

м3/кг, (1.79)

,

м3/кг, (1.79)

где СО2

– содержание углерода в горючих сланцах

(в карбонатной части), % мас.; β

степень разложения карбонатов (принимается

равной 1 при сжигании сланцев в пылевидном

состоянии или 0,7 при сжигании в кусковом

виде);

![]()

плотность СО2, кг/м3.

плотность СО2, кг/м3.

Объем продуктов горения газообразного топлива определяют по формулам:

![]() ,

м3/м3; (1.80)

,

м3/м3; (1.80)

![]() ,

м3/м3; (1.81)

,

м3/м3; (1.81)

![]() ,

м3/м3; (1.82)

,

м3/м3; (1.82)

![]() ,м3/м3; (1.83)

,м3/м3; (1.83)

![]() ,

м3/м3; (1.84)

,

м3/м3; (1.84)

, м3/м3. (1.85)

При проведении расчетов в формулы 1.801.85 вместо химических формул газов подставляют их величины из состава топлива в % об.

Общий объем продуктов горения V0 при =1 или V при >1 определяют как сумму составляющих продуктов горения (Vi).

Объем продуктов горения при разных значениях можно найти как

![]() ,

м3/кг (м3/м3), (1.86)

,

м3/кг (м3/м3), (1.86)

где ΔV = V0 L0 = V L, т.е. ΔV представляет величину, не зависящую от .

Расчет состава продуктов горения производят по найденным значениям Vi и Vi = V, например,

![]()

,

% об. (1.87)

,

% об. (1.87)

![]() ,

% об., и т.д.

,

% об., и т.д.

Кроме состава образующихся продуктов горения, при расчете тепловых процессов и аэродинамики газов возникает необходимость в определении их физических и теплотехнических характеристик, в частности теплоемкости, теплопроводности, плотности, удельного объема, кажущейся молекулярной массы, газовой постоянной, влагосодержания, парциального давления компонентов и др.

Определяют их по аддитивным зависимостям и формулам, известным из курса теплотехники для смесей газов.

Влагосодержание d продуктов горения, необходимое при расчетах процессов сушки, определяют либо по объему составляющих продуктов горения

,

г/кг сух. газ., (1.88)

,

г/кг сух. газ., (1.88)

либо по процентному составу их

,

г/кг сух. газ., (1.89)

,

г/кг сух. газ., (1.89)

где

![]() плотности составляющих

газов продуктов горения, кг/м3;

плотности составляющих

газов продуктов горения, кг/м3;

![]() объемы газов в

продуктах горения при сжигании 1 кг или

1 м3 топлива при н.у.; H2O,

CO2, N2,

O2, SO2

содержание газов

в продуктах горения, % об.

объемы газов в

продуктах горения при сжигании 1 кг или

1 м3 топлива при н.у.; H2O,

CO2, N2,

O2, SO2

содержание газов

в продуктах горения, % об.

Общее количество образующихся дымовых газов при сжигании В (кг/ч или м3/ч) топлива определяют из выражения

![]() ,

м3/ч. (1.90)

,

м3/ч. (1.90)

При движении дымовых газов по дымоходам, рабочему пространству тепловых установок объем их увеличивается за счет подсоса воздуха через неплотности под действием разрежения. Тогда

![]() ,

м3/ч, (1.91)

,

м3/ч, (1.91)

где общ – общий коэффициент избытка воздуха на рассматриваемом участке, полученный по анализу дымовых газов.

В технологических тепловых установках при определении общего объема дымовых газов надо учитывать количество газов, образующихся при испарении влаги из сырья и материалов, изделий, разложении компонентов сырья и т.д.

1.3.3. Материальный баланс процесса горения. Составляется для проверки правильности предыдущих расчетов на 100м3 газообразного топлива или на 100 кг твердого или жидкого топлива по зависимости Gт + Gв = Gп.г + Gзол (табл. 1.11, 1.12).

В табл. 1.11 в формулах для расчета массовых количеств компонентов газообразного топлива, участвующих в горении, подставляются их величины в % об., а плотности газов при н.у. Плотности газов определяют из выражения

![]() ,

кг/м3, (1.92)

,

кг/м3, (1.92)

где i – молярная масса компонента газообразного топлива, кг/кмоль; 22,4 – объем киломоля газа при н.у., м3/кмоль.

После составления материального баланса процесса горения топлива рассчитывается невязка баланса по формуле.

![]() ,

%, (1.93)

,

%, (1.93)

которая допускается не более 0,5%.

Таблица 1.11