- •Глава 7. Племена севера

- •Глава 7. Племена севера

- •Часть II. Восточнославянские племена в составе древнерусской народности

- •Глава 7. Племена севера

- •Часть II. Восточнославянские племена в составе древнерусской народности

- •Глава 7. Племена севера

- •Часть II. Восточнославянские племена в составе древнерусской народности

- •Кривичи псковские

- •Глава 7. Племена севера

- •Часть II. Восточнославянские племена в составе древнерусской народности

- •Глава 7. Племена севера

- •Словене

- •Часть II. Восточнославянские племена в составе древнерусской народности

- •Глава 7. Племена севера

- •Часть II. Восточнославянские племена в составе древнерусской народности

- •Глава 7. Племена севера 173

- •Часть II. Восточнославянские племена в составе древнерусской народности

- •Глава 7. Племена севера 175

- •Глава 7. Племена севера

- •Часть II. Восточнославянские племена в составе древнерусской народности

- •Глава 7. Племена севера

- •Часть II. Восточнославянские племена в составе древнерусской народности

- •Глава 7. Племена севера

- •Часть II. Восточнославянские племена в составе древнерусской народности

- •Глава 7. Племена севера

- •Часть II. Восточнославянские племена в составе древнерусской народности

- •Глава 7. Племена севера

- •Часть II. Восточнославянские племена в составе древнерусской народности

- •Глава 7. Племена севера

- •Часть II. Восточнославянские племена в составе древнерусской народности

- •Глава 7. Племена севера

- •Часть II. Восточнославянские племена в составе древнерусской народности

- •Глава 7. Племена севера 191

- •Часть II. Восточнославянские племена в составе древнерусской народности

- •Глава 7. Племена севера

- •Часть II. Восточнославянские племена в составе древнерусской народности

- •Глава 7. Племена севера

- •Часть II. Восточнославянские племена в составе древнерусской народности

- •Глава 4. Племена лесной зоны днепровского правобережья

- •Часть II. Восточнославянские племена в составе древнерусской народности

- •Глава 4. Племена лесной зоны днепровского правобережья

- •Часть II. Восточнославянские племена в составе древнерусской народности

- •Глава 5. Племена юга

- •Глава 6. Племена юго-востока

- •219 Таблица xly. Схема развития древностей радимичей

- •Глава 7. Племена севера

- •Глава 7. Племена севера

- •Часть II. Восточнославянские племена в составе древнерусской народности

- •Глава 7. Племена севера

- •Часть II. Восточнославянские племена в составе древнерусской народности

- •Глава 7. Племена севера

- •Глава 7. Племена севера

- •Глава 7. Племена севера

- •Часть II. Восточнославянские племена в составе древнерусской народности

Глава седьмая Племена севера

Кривичи Кривичи смоленско-полоцкие

Еще в то время когда кривичи сооружали длинные курганы и хоронили в них умерших по обряду трупо-сожжения, они, как говорилось выше, дифференцировались на две этнографические группы. Главным образом в бассейнах Великой и Псковского озера формируются псковские кривичи. В более южных регионах — там, где кривичское население смешалось с местным балтским, складывается отдельная этнографическая группировка. Поскольку она составила ядро населения будущих Смоленской и Полоцкой земель, она называется смоленско-полоцкой. В IX—XIII вв. обе группировки кривичей в культурно-историческом отношении развивались самостоятельно, что, по-видимому, привело к окончательному дроблению племенного единства. Временная эволюция кривичских древностей и их региональная дифференциация показаны в табл. XLVIII.

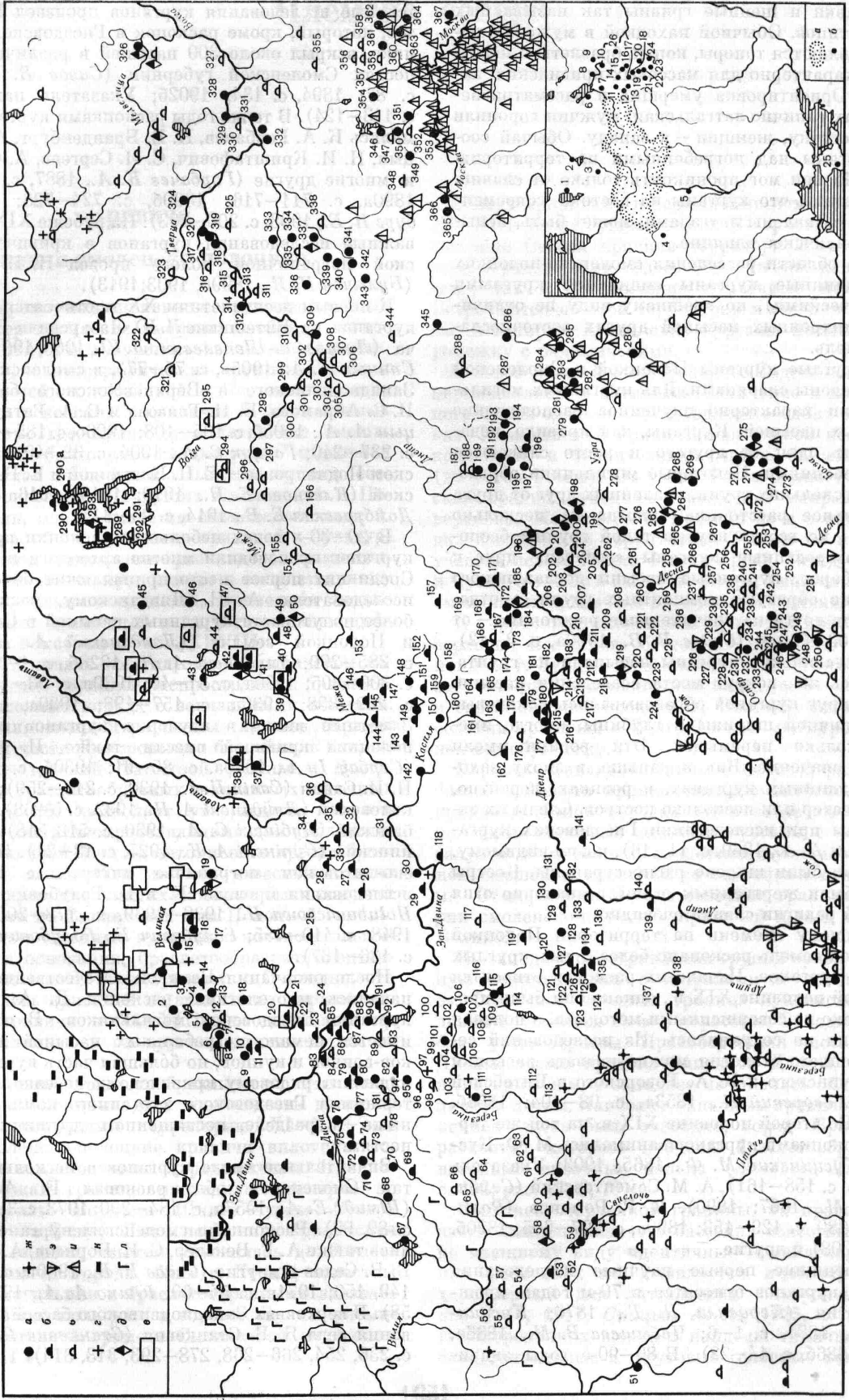

Еще А. А. Спицын отметил, что в кривичском летописном ареале наиболее распространены браслето-образные височные кольца с завязанными концами. Эти украшения сконцентрированы главным образом в смоленской части Днепровского бассейна, в бассейнах верхних течений Западной Двины и Волги. Картография браслетообразных завязанных височных колец (карта 25) позволяет утверждать, что эти украшения были этноопределяющими для смоленско-полоцких кривичей. Вне их летописного ареала брас-летообразные завязанные кольца известны только в тех древнерусских областях, которые были освоены переселенцами из Смоленской или Полоцкой земель.

Там, где есть длинные курганы с зольно-угольной прослойкой в основании, браслетообразные завязанные височные кольца не встречаются. Очевидно, что псковская часть кривичей не знала этих украшений. Псковские кривичи в XI—XIII вв. отличались от смоленско-полоцких и по другим деталям женского убранства.

Распространение браслетообразных височных колец с завязанными концами дает возможность детально обрисовать кривичскую территорию XI—XIII вв. На юге смоленско-полоцкие кривичи вплотную соприкасались с дреговичами и радимичами. Кривич-ско-дреговичская граница проходила примерно по линии Заславль — Борисов — Шклов — устье Остера (левого притока Сожа). Лишь по Днепру кривичская территория, видимо, языком опускалась до Рогаче-ва, где в 5 км от города, близ с. Лучин, известны курганный могильник с браслетообразными завязанными височными кольцами и городок Лучин, упоминаемый в Уставной грамоте Смоленской епископии середины XII в.

Между кривичами и радимичами четкого рубежа в XI—XIII вв. не существовало. В верховьях Ипути и бассейне Остера кривичи территориально смешивались с радимичами. Здесь обнаружены как кривичские, так и радимичские курганные могильники. Встречаются на этой территории и смешанные группы, в которых кривичские курганы насыпаны вперемежку с радимичскими.

В ле'В'обережной части Верхнего Подесенья кривичи перемешались с вятичами. Вятичские и кривичские погребения здесь часто находятся в одних могильниках. К смешанной кривичско-вятичской полосе принадлежала и значительная часть бассейна Угры (до устья Рессы). От устья Рессы кривичско-вятич-ская граница уходила в северном направлении до верховьев Москвы-реки. Бассейн ее в основном входил в вятичскую территорию. Только на небольшом участке левого берега Москвы-реки, между Исковой и Рузой, а также в бассейне Истры имеется несколько смешанных кривичско-вятичских могильников.

К территории смоленских кривичей принадлежали верховья Волжского бассейна — примерно до современного г. Зубцов. Поволжье ниже этого города было заселено двумя славянскими племенами — кривичами и словенами новгородскими. Поэтому вопрос о расселении кривичей в Волго-Окском междуречье выделен в особую тему.

Верховья Западной Двины и самая верхняя часть бассейна Ловати принадлежали смоленско-полоцким кривичам. Лишь изредка здесь встречаются ромбо-щитковые височные кольца и курганы с кольцом из валунов в основании, 'свидетельствующие о частичном смешении кривичей со словенами новгородскими. От верховьев Ловати северная граница территории смоленско-полоцких кривичей шла к верховьям Великой.

На западе рассматриваемая группа кривичей вплотную соприкасалась с латгалами и литовцами. От оз. Освейское западная граница кривичского расселения опускалась на юг, пересекая Западную Двину близ устья Дриссы. Правобережная часть бассейна Диены, левого притока Западной Двины, принадлежала кривичам, а западнее начиналась область летописной литвы. Наиболее 'западным кривичским поселением здесь был, очевидно, город Браслав, при раскопках которого найдены браслетообразные завязанные височные кольца (Алексеев Л. В., 1960, с. 102, рис. 47, 9,10}.

Западнее очерченной границы, на правобережной части Западнодвинского бассейна известны курганы, по внешнему виду идентичные кривичским. Однако при раскопках их выявляется инвентарь, весьма характерный для латгальских захоронений (Рыков П. С., 1917; Спицын А. А., 1925, с. 153, 154). В захоронениях женщин найдены типично латгальские спиральные и жгутовые головные венчики, це-

158

Глава 7. Племена севера

почки, булавки и шейные гривны так называемых люцинских типов. Обычной находкой в мужских погребениях являются топоры, копья, браслеты и перстни, что не характерно для массовых кривичских захоронений. Ориентировка умерших в рассматриваемых курганах типично латгальская: мужчин хоронили головой к востоку, женщин — к западу. Обычай сооружать курганы над погребенными на территорию восточной Латвии мог проникнуть только от славян. Нужно полагать, что курганы на востоке современной Латвии оставлены латгалами, может быть, испытавшими кривичское влияние.

В IX в. в области расселения смоленско-полоцких кривичей длинные курганы сменяются круглыми (полусферическими), по внешнему виду не отличимыми от синхронных насыпей других восточнославянских земель.

Не все круглые курганы Полоцкой и Смоленской земель оставлены славянами. Для курганных могильников славян характерно скученное расположение погребальных насыпей. Курганы, как правило, недалеко отстоят один от другого и часто сливаются своими основаниями. Некоторые могильники образовались из нескольких групп, удаленных друг от друга на значительное расстояние (иногда на несколько сот метров), но всегда внутри такой группы беспорядочно разбросанные курганы «жмутся» друг к другу. Наоборот, курганные насыпи дославянского населения не образуют компактных групп, а отдалены друг от друга на значительное расстояние — от 30-50 до 300-400 м (Седов В. В., 1960а, с. 3-12).

Обычно славянские курганы насыпали из грунта, взятого здесь же, вокруг места возведения насыпи. Поэтому вокруг курганов образовывались кольцевые ровики различной ширины и глубины, иногда имеющие несколько перемычек. Эти ровики имели ритуальное значение. Как и раньше, в эпоху захоронений в длинных курганах, в ровиках, вероятно, зажигали костер или несколько костров. Следы их зафиксированы при исследовании Гнездовских курганов (Авдусин Д. А., 1969, с. 11—16), но, по-видимому, такие ровики были широко распространены. Костры в ровиках были жертвенным огнем, а значение огня в языческой религии славян очевидно.

К настоящему времени на территории Полоцкой и Смоленской земель раскопано более 5 тыс. круглых славянских курганов. Начало их раскопок относится еще к первой половине XIX в., однако они были проведены далеко не совершенными методами, а полевая документация не сохранилась. Из исследований середины прошлого столетия можно назвать раскопки Ф. В. Вильчинского и К. А. Говорского в Витебской губернии (Говорений К., 1853а, с. 98-104; 18536, с. 87—97). Во второй половине XIX в. на той же территории раскопками курганов занимались М. Ф. Кус-цинский (Кусцинский М. Ф., 1865; 1903; Указатель памятников, с. 158—161), А. М. Сементовский (Семен-товский А. М., 1867; 1890), Е. Р. Романов (Романов Е. Р., 1889, с. 129-153; 1890а, с. 597-605; 18906, с. 76-80; 1908) и другие.

На Смоленщине первые научные исследования кривичских курганов относятся в 70-м годам прошлого столетия (Керцелли Н. Г., 1876; Кусцинский М. Ф., 1881, с. 1-6; Чебышева В. М., 1886а, с. 67-70; 18866, с. 14-22). В 80-90-е годы значи-

тельные исследования курганов произвел В. И. Сизов, который, кроме раскопок в Гнездовском могильнике, вскрыл около 300 насыпей в различных местностях Смоленской губернии (Сизов В. И., 1887, с. 87; 1894, с. 134; 19026; Указатель памятников, с. 113—124). В те же годы раскопками курганов занимались К. А. Горбачев, Н. Е. Бранденбург, А. А. Спи-цын, Н. И. Криштафович, С. И. Сергеев, А. С. Уваров и многие другие (Горбачев К. А., 1887, с. 349—353; 1890а, с. 711-716; 18906, с. 724-728; Бранденбург Н. Е., 1908, с. 200-203) . На рубеже XIX и XX вв. важные исследования курганов в кривичско-вятич-ской пограничной полосе провел Н. И. Булычов (Булычев Н. И., 18996, 1903; 1913).

К первым десятилетиям XX в. относятся раскопки курганов на Витебщине Л. Ю. Лазаревича-Шепелеви-ча (Лазаревич-Шепелевич Л. Ю., 1900, 19016, с. 1—5; Спщын А. А., 1905в, с. 75—77), в смоленских частях Западнодвинского и Верхневолжского бассейнов — И. С. Абрамова, В. II. Глазова и С. А. Гатцука (Спи-цын А. А., 19056, с. 105-108; 19066, с. 185-211; 1907, с. 237-240; Гащук С. А,, 1904, с. 32-49), в Смоленском Поднепровье — Е. Н. Клетновой и Е. В. Домбров-ской (Клетнова Е. Я., 1910; 1915; 1916а, с. 1-18; Домбровская Е. В., 1914, с. 24—31).

В 20— 30-х годах небольшие раскопки кривичских курганов производили многие археологи и краеведы. Среди них первое место принадлежит белорусскому исследователю А. Н. Лявданскому, раскопавшему более полутораста курганных насыпей в Смоленской и Полоцкой землях (Лявданский А. Я., 1928а, с. 285-290; Ляуданскг А. Я., 19286, с. 1-98; 1928в. с. 300-305; 1930а, с. 31-40; 1930в, с. 93-104; 1930г, с. 269-338; 1930д, с. 157-198; 1930е-, с. 57-70). Заметный вклад в изучение курганов смоленско-полоцких кривичей внесли также И. А. Сербов (Сербау L А., 1930а, с. 85-91; 19306, с. 199-211), Н. И. Савин (Савш Я. /., 1930, с. 219-259) ; С. М. Соколовский (Ляуданскг А. Я., 1932, с. 5—68), С. А. Ду-бинский (Дубшскг С. А,, 1930, с. 512,518), А. К. Су-пинский (CyniHCKi А. К., 1925, с. 18—21). На кривич-ско-литовском пограничье интересные курганные исследования провели Е. и В. Голубовичи (Cehak-Holubowiczowa Я., 1938-1939, s. 178-203;» 1939-1948, s. 419-455; Голубович Е., Голубович В., 1945, с. 126-137).

После окончания Великой Отечественной войны начались многолетние раскопки Д. А. Авдусина курганов Гнездовских могильников. В их составе имеется немало погребальных насыпей дружинников-воинов и купцов, но большая часть курганов принадлежит рядовому кривичскому населению. Характеристика Гнездовского курганного комплекса дана ниже — в разделе, посвященном дружинным древностям.

Значительное число курганов в нескольких пунктах Смоленской обл. раскопал Е. А. Шмидт (Шмидт Е. А., 1957а, с. 184-290; 1973, с. 3-14; 1980, с. 89, 90). Раскопками смоленских курганов занимались также А. Г. Векслер, С. И. Борисов, А. А. Юшко, В. В. Седов и другие (Седов В. В., 1960в, с. 130-132, 149, 150; 1971в, с. 54-60; Юшко А. А., 1974, с. 53-58) . В верховьях Западнодвинского бассейна исследования вела Я. В. Станкевич (Станкевич Я. В., 1960, с. 236, 254, 266-268, 278-293, 313, 314). f

159

160