- •Глава 1. Культуры южного региона

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 1. Культуры южного региона

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 1. Культуры южного региона

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 1. Культуры южного региона

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 1. Культуры южного региона

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 1. Культуры южного региона

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 1. Культуры южного региона

- •Часть I. Славяне восточной европы в V-VII вв.

- •Глава 1. Культуры южного региона

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 1. Культуры южного региона

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава вторая

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 2. Культуры верхнего поднепровья и смежных областей

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 2. Культуры верхнего поднепровья и смежных областей

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 2. Культуры верхнего поднепровья и смежных областей

- •Часть I. Славяне восточной европы в V-VII вв.

- •Глава 2. Культуры верхнего поднепровья и смежных областей

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 2. Культуры верхнего поднепровья и смежных областей

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 2. Культуры верхнего поднепровья и смежных областей

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 2. Культуры верхнего поднепровья и смежных областей

- •Глава 3. Культуры северных территорий

- •Глава 3. Культуры северных территории

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 3. Культуры северных территорий

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 3. Культуры северных территорий

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 3. Культуры северных территорий

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 3. Культуры северных территорий

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 3. Культуры северных территорий

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 3. Культуры северных территорий

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 3. Культуры северных территорий

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 3. Культуры северных территорий

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 2. Культуры верхнего поднепровья и смежных областей

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 2. Культуры верхнего поднепровья и смежных областей

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 2. Культуры верхнего поднепровья и смежных областей

- •Глава 2. Культуры верхнего поднепровья и смежных областей

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 3. Культуры северных территорий

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 3. Культуры северных территорий

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 3. Культуры северных территорий

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

Глава 1. Культуры южного региона

23

Часть I. Славяне восточной европы в V-VII вв.

Длина стен около 3 м. Печи находились в углах жилищ. Их строили из камней, а для устройства пода и верхнего купола применяли глину. Средние размеры печей 0,7X0,5 м, высота до 0,65 м.

В отличие от массы пеньковских поселений, население которых занималось сельским хозяйством и домашними ремеслами, Пастырское городище было крупным для своего времени центром ремесленной деятельности. На городище открыты остатки мастерских по обработке железа, найдены крицы, шлаки, остатки горна, исследована кузница.

Среди вещевых материалов этого памятника имеются орудия ремесленников — кувалда, кузнечные молоты, клещи, зубило, ножницы для резания железа, пробойник, топоры, долота, тесло, глиняная льячка. Обнаружены также изделия ремесленников, в том числе наральники (табл. V, 15), косы, серпы, лопаты, топоры (табл. V, 9). Встречены предметы вооружения, различные бытовые вещи и украшения. Найдено несколько кладов с ювелирными изделиями — серьгами, браслетами, подвесками, антропоморфными фибулами (табл. V, 1-3, 6-8, 11, 12, 14, 20).

На городище преобладает керамика пражско-пенъ-ковского типа — округлобокие, а также биконические сосуды, сделанные без помощи гончарного круга (табл. V, 4, 5). Кроме нее, здесь имеются лепные горшки иных форм: баночные и корчагообразные. Но основную массу керамического материала составляет гончарная посуда — выпуклобокие, иногда почти шаровидные горшки с прямыми или отогнутыми венчиками (табл. V, 10, 16, 21). Они изготовлялись из серой, хорошо отмученной глины, иногда с примесью песка. Горшки орнаментировались прямыми или волнистыми линиями и вертикальными лощеными полосами. Кроме того, обычно встречаются одноручные кувшины — округлобокие с лощеной поверхностью и биконические с заглаженной поверхностью, а также миски.

Гончарная керамика пастырского типа — фрагменты сосудов с округлым туловом, серой поверхностью, с орнаментом из пролощенных полос — обнаружена также на ряде селищ пеньковской культуры. Обычно она составляет очень небольшой процент керамического материала, а на большинстве памятников отсутствует вовсе. Так, на селище Селиште в Молдавии на долю пастырской керамики приходится 0,4% всей глиняной посуды, в Ханске —3,3%. В таком же малом количестве она встречается на единичных поселениях Побужья. В Поднепровье доля гончарной керамики на некоторых селищах несколько повышается — до 5—5,8% (Луг 1, Макаров Остров).

На Пастырском городище, около с. Алексеевка в Днепропетровской обл. и близ с. Федоровка в Запорожской обл. открыты гончарные горны по производству керамики пастырского типа (Брайчевсъка А. Т., 1961, с. 114-118; 1963, с. 278).

Раскопками на правом берегу Днепра между селами Федоровка и Любимовка исследованы три небольших поселения, в которых жили и работали гончары. Здесь открыто 18 горнов, в которых обжигалась посуда пастырского типа. В археологической литературе эти древности известны как памятники у балки Канцерка (Смгленко А. Т., 1975, с. 118-160).

Распространение пастырской керамики на славянских поселениях пражско-пеньковского типа отража-

ет торговые и этнокультурные контакты славян с соседями. Пастырское же городище было торгово-ремесленным поселком, где проживало разноплеменное население.

Пастырскую керамику никак нельзя считать этническим признаком. Невозможно согласиться с М. И. Артамоновым, полагавшим, что памятники типа Пеньковки, на которых найдена пастырская посуда, оставлены одной из болгарских племенных групп — кутригурами (Артамонов М. И., 1969, с. 1-9).

Южными и юго-восточными соседями славян, оставивших пеньковские древности, были тюрко-язычные кочевники. Древности их хорошо известны по находкам в Вознесенке на территории г. Запорожье (Гргнченко В. А., 1950, с. 37—63), Малой Перещепи-не на Полтавщине (Бобринский А. А., 1914), Глодо-сах в верховьях Сухого Ташлыка, притока Южного Буга (Смгленко-А. Т., 1965; 1975, с. 103-117), Кан-церке в порожистой части Днепра (Смгленко А. Т., 1975, с. 118—157) и других местах. Они характеризуются своеобразными поселениями и жилищами, отличными от славянских, и специфическим вещевым материалом.

На отдельных пеньковских поселениях, расположенных на южной окраине их ареала, наряду с типично славянскими полуземлянками выявлены жилые постройки иных типов. Так, на селище Стецовка одно из жилищ представляло собой наземное круглое сооружение диаметром 6—7 м, оконтуренное неглубокой канавкой (Петров В. Д., 19636, с. 216). На поселении Луг 2 исследована постройка в виде эллипсоидного углубления размерами 6X5 м. В центре его находилась столбовая яма, а по краям — еще восемь ям (Березовец Д. Т., 1963, с. 166). Но конструкции оба жилища близки юртам кочевых племен (Плетнева С. А., 1967, с. 52—58). Видимо, к постройкам степного населения принадлежат также жилище в виде неправильно овального углубления размерами 5 X 4 м с очагом, раскопанное в Дериевке (Телегин Д. Я., 1962, с. 16), и овальное углубление с очагом в Моло-чарне (Березовец Д. Т., 1963, с. 150). Неславянскими были и углубленные жилища с глиняными стенами и полами, устроенными из глины, черепков и гальки, исследованные на поселении Жовнин (Рутковсъ-ка Л. М., 1972, с. 226), и постройки с каменными основаниями стен на селище у балки Звонецкой (Бо-дянский А. В., 1960, с. 274). Очевидно, появление всех этих жилищ на пеньковских поселениях было обусловлено инфильтрацией в среду славян болгаро-аланских выходцев.

Металлические предметы на пеньковских поселениях немногочисленны. Среди них встречаются украшения — пальчатые и зооморфные фибулы, браслеты с утолщенными концами, пряжки и фигурные бляшки от пояса, проволочные спиральные височные кольца, серьги так называемого пастырского типа, бронзовая фигурка льва (табл. IV, 12—21).

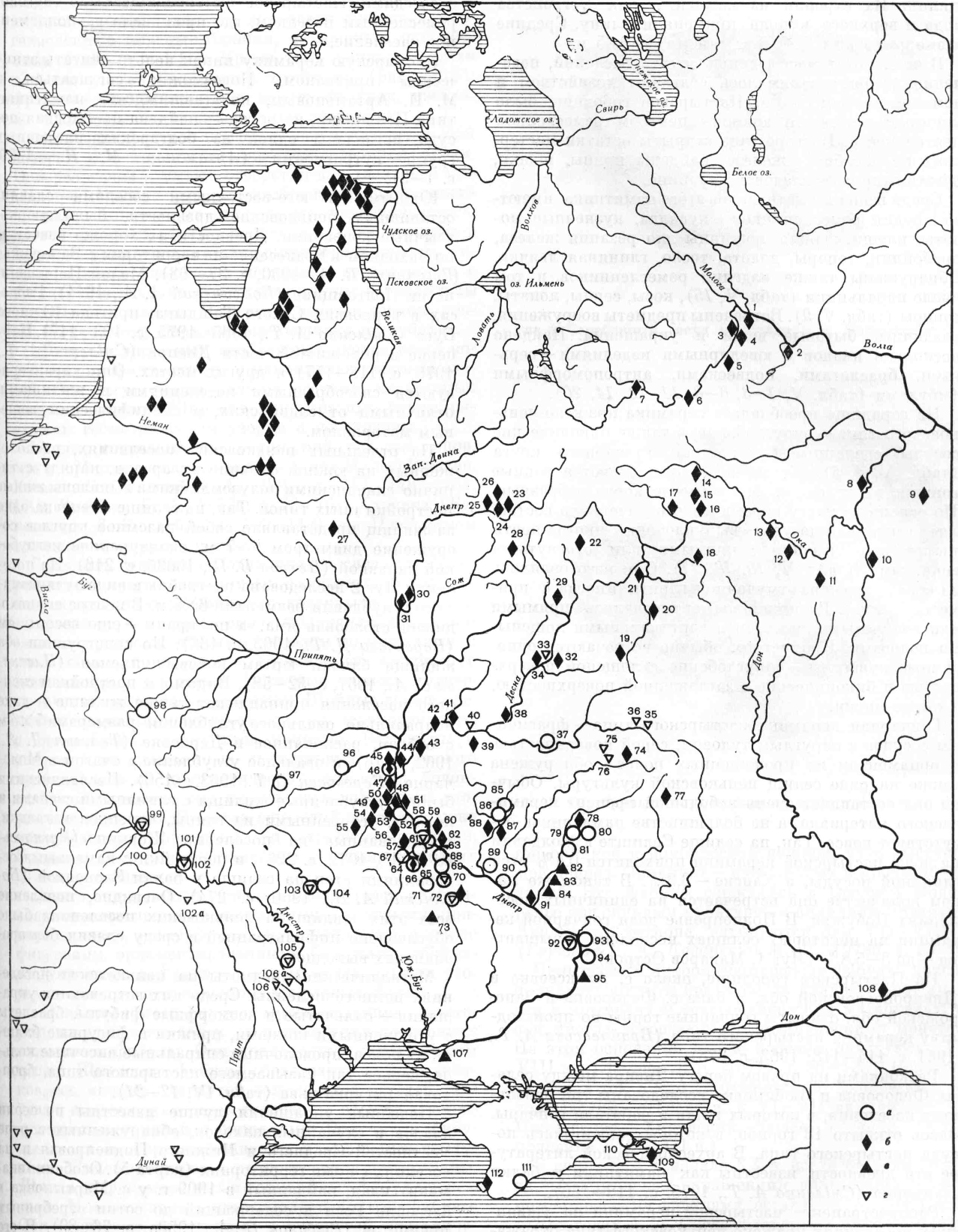

Подобные украшения лучше известны по серии кладов и случайных находок, обнаруженных в ряде местностей Среднего и Нижнего Поднепровья и на соседних с ними территориях (карта 5). Особенно знаменит клад, найденный в 1909 г. у с. Мартыновка в бассейне Роси и содержащий до сотни серебряных предметов (Рыбаков Б, А., 1953а, с. 76—89). В его