- •Глава 1. Культуры южного региона

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 1. Культуры южного региона

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 1. Культуры южного региона

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 1. Культуры южного региона

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 1. Культуры южного региона

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 1. Культуры южного региона

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 1. Культуры южного региона

- •Часть I. Славяне восточной европы в V-VII вв.

- •Глава 1. Культуры южного региона

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 1. Культуры южного региона

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава вторая

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 2. Культуры верхнего поднепровья и смежных областей

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 2. Культуры верхнего поднепровья и смежных областей

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 2. Культуры верхнего поднепровья и смежных областей

- •Часть I. Славяне восточной европы в V-VII вв.

- •Глава 2. Культуры верхнего поднепровья и смежных областей

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 2. Культуры верхнего поднепровья и смежных областей

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 2. Культуры верхнего поднепровья и смежных областей

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 2. Культуры верхнего поднепровья и смежных областей

- •Глава 3. Культуры северных территорий

- •Глава 3. Культуры северных территории

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 3. Культуры северных территорий

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 3. Культуры северных территорий

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 3. Культуры северных территорий

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 3. Культуры северных территорий

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 3. Культуры северных территорий

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 3. Культуры северных территорий

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 3. Культуры северных территорий

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 3. Культуры северных территорий

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 2. Культуры верхнего поднепровья и смежных областей

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 2. Культуры верхнего поднепровья и смежных областей

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 2. Культуры верхнего поднепровья и смежных областей

- •Глава 2. Культуры верхнего поднепровья и смежных областей

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 3. Культуры северных территорий

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 3. Культуры северных территорий

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

- •Глава 3. Культуры северных территорий

- •Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

Глава 2. Культуры верхнего поднепровья и смежных областей

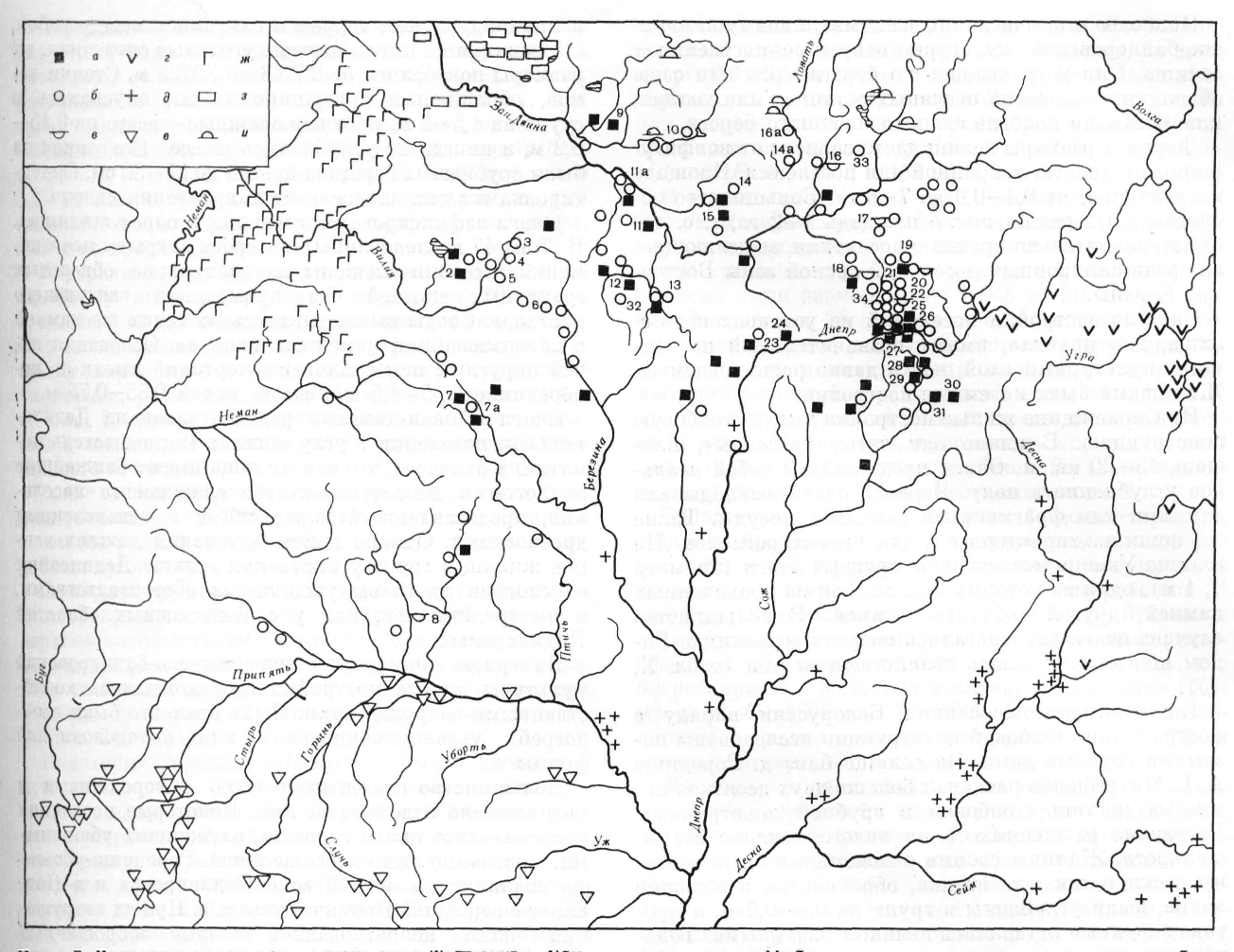

Карта 7. Распространение памятников типа Тушемли — Бан-церовщины

а — в — памятники типа Тушемли — Банцеровщины (а — городища; б — селища; в — могильники); г — памятники мо-щинской культуры; д — памятники колочинского типа; е — памятники пражско-корчакского типа; ж — восточнолитов-ские курганы; а — памятники латгалов; и — длинные курганы VI-VII вв.

1 — Некасецк; 2 -— Городище; 3 — Варганы; 4 — Ревячки; 5 — Малышки; 6 — Дедиловичи; 7 — Банцеровщина; 7а — За-славль; S —Виртки; 9 — Урагово; 10 — Шулятино; 11 — За-говалино; На — Прудки; 12 — Кострица; 13 — Лавки; 14 — Бураково; 14а — Дорохи; 15 — Зароново; 16 — Узмень; 16а — Жабино; 17 — Шугайлово; 18 — Заозерье; 19 — Холм; 20 — Акатово; 21 — «Курлын» у д. Кислая; 22 — Кислая; 23 — Черкасове; 24 — Германы; 25 — Близнаки; 26 — Вязовенка; 27 — Демидовка; 28 — Лахтеево; 29 — Тушемля; 30 — Городок; 31 — Устье; 32 — Боровно; 33 — Речане; 34 — Жолнерово

фанов провел большие раскопки на селище Замковая Гора близ д. Дедиловичи в бассейне Березины. Раз-ведывательно-раскопочные работы велись этим исследователем на селищах Городище и Некасецк в бассейне Вилии, на городище Боровно под Лепелем и в других местах (Митрофанов А. Г., 1966, с. 218— 235; 1969, с. 240-261; 1977, с. 412; 1978, с. 84-117; 1979, с. 443; 1980, с. 107-111; Очерки, 1970, с. 241-254).

В северной Белоруссии поселения тушемлинско-банцеровской культуры обследовались минскими ар-

хеологами. Небольшие раскопки на селищах близ д. Варганы в верховьях Ловати и в бассейне Каспли вел Г. В. Штыхов (Штыхов Г. В., 1971, с. 50; 1979, с. 448, 449).

Городища Кострица и Заговалино с отложениями тушемлинско-банцеровского облика исследовал К. П. Шут (Шут К. 77., 1969, с. 31-42). Городище За-мошье в Полоцком р-не копал В. И. Шадыро (777а-дыро В. И., 1978, с. 427, 428).

Л. Д. Поболь в течение нескольких лет начиная с 1967 г. исследует многослойный памятник Таймано-во в Быховском р-не Могилевской обл. Поселение и бескурганный могильник датируются в целом II—IX вв. и содержат слой и захоронения тушемлин-ско-банцеровской культуры (Очерки, 1970, с. 229— 241; Поболъ Л. Д., 1980, с. 367).

Несколько селищ тушемлинско-банцеровской культуры выявлено В. Б. Перхавко во время разведывательных работ в левобережной части Припят-ского бассейна (Перхавко В. В., 1977, с. 413, 414; 1978а, с. 422).

Памятники этой культуры известны и в южных районах Псковской обл. Наиболее интересны среди них селище и грунтовой могильник близ оз. Узмень в 3 км к северо-западу от пос. Усвяты, раскапываемые в течение нескольких лет Р. С. Минасяном (Ми-насян Р. С, 1972, с. 112-117; 1979, с. 169-185).

35

Часть I. Славяне восточной европы в V—VII вв.

Наиболее многочисленны из памятников тушемлин-ско-банцеровской культуры открытые поселения — селища. Они устраивались по берегам рек или озер, обычно на невысоких песчаных останцах или холмах, или занимали пологие склоны коренного берега.

Форма и размеры селищ часто зависят от конфигурации местности, избранной для поселения. Площадь их различна: от 0,4—0,6 до 7—8 га. Большинство обследованных селищ имело площадь 1—2 га, т. е. это были сравнительно крупные поселения, выделяющиеся среди синхронных поселений лесной зоны Восточной Европы.

Система застройки поселений не установлена. Селища, как правило, имеют незначительный по толщине культурный слой, часто давно распахиваемый. Жилищами были наземные постройки.

На Смоленщине жилые постройки имели столбовую конструкцию. В плане они четырехугольные, площадь 15—20 кв. м. Очаги представляли собой овальное углубление в полу. Изредка очаги выкладывали камнями или фрагментами глиняной посуды. Такие же жилища характерны и для других регионов. На селище Узмень исследованы круглые очаги (диаметр 1, 1 м), один из которых был сложен из прокаленных камней, другой — обмазан глиной. В большинстве случаев очаги располагались посредине жилища. Рядом иногда находилась хозяйственная яма (табл. X, 15).

На некоторых поселениях Белоруссии наряду с постройками столбовой конструкции исследованы наземные срубные дома. На селище близ д. Городище А. Г. Митрофанов раскопал больше двух десятков наземных жилищ столбовой и срубной конструкции. Поселение располагалось на пологом склоне возвышенности. Жилища своими основаниями были врезаны в склон так, что стенки, обращенные к вершине холма, были углублены в грунт на 0,4—0,5 м, а противоположные оставались целиком наземными. Только одно из жилищ оказалось опущено в грунт на 7— 10 см. Девять построек имели столбовую конструкцию, остальные были срубными (рублены в обло из бревен толщиной до 0,2—0,25 м).

Все постройки имели в плане четырехугольные очертания. Их размеры от 3X4 до 4X5 м, и только одно жилище было значительно меньше — 2,2X1,8 м. В пяти домах исследованы очаги, располагавшиеся посредине пола. Форма их овальная, размеры — до 1,6X1,3 м. Углубления выложены мелкими камнями и сверху промазаны слоем глины. В большинстве жилищ выявлены остатки печей-каменок, об устройстве которых из-за плохой сохранности ничего неизвестно. Интересно, что печи-каменки находились чаще всего не посредине, а в углу жилищ.

Жилища хорошей сохранности исследовались также на селище Дедиловичи. На его поверхности зафиксировано не менее 300 ям-западин, которые, как показали раскопки, являются следами жилищ, углубленных в грунт. Поселение было устроено на относительно крутом склоне холма, и обитатели его, чтобы получить горизонтальную площадку для пола жилищ, вынуждены были врезать свои жилища в грунт. Земля, выброшенная из котлована жилищ, использовалась для устройства террасок, на которых размещались хозяйственные строения. Дома ставились рядами на небольшом расстоянии друг от

друга,

и индивидуальные терраски сливались между собой. Все жилища имели четырехугольные очертания, их размеры колебались от 2,7X3 до 3X3,5 м. Стенки домов, обращенные к вершине холма, опускались в грунт на 1,5—2 м, противоположные — всего на 0,15— 0,2 м, а иногда не углублялись вовсе. Все жилища были срубными. Толщина бревен до 25—30 см. Ориентировка жилищ зависела от направления склона.

Очаги зафиксированы только в четырех жилищах. В 35 из 47 исследованных построек открыты печи-каменки. Все они сложены из специально обколотых гранитных камней без применения связующего раствора. Своды выкладывались из таких же камней с использованием каменных клиньев. Основания печей округлых или овальных очертаний имели в поперечнике 0,85—1,5 м. Высота печей 0,55—0,75 м.

Очаги и печи-каменки располагались на Дедило-вичском поселении в углу жилищ. Исследователь памятника отмечает, что эти жилища имеют ближайшие аналогии в домостроительстве славянского населения, представленного корчакскими и пеньковскими древностями. Однако прием опускания нижних венцов жилищ в грунт у населения селища Дедиловичи обусловлен лишь вынужденными обстоятельствами, а не традиционен, как у славян южных областей Поднепровья.

На ряде поселений тушемлинско-банцеровской культуры жилые постройки сопровождались хозяйственными сооружениями. Чаще всего это были ямы-погреба усеченноконической или колоколовидной формы.

Большинство селищ не связано с городищами и расположено отдельно от них. Некоторые поселения располагались около городищ, служивших убежищами. Постоянно люди здесь не жили. Городища-убежища возникают в лесной зоне Поднепровья и в Под-винье с середины I тысячелетия н. э. При их сооружении часто использовались старые заброшенные городища, функционировавшие в раннем железном веке. На них строились дополнительные укрепления — земляные валы, охватывавшие кольцом всю площадку, и еще два-три вала на склонах.

Наиболее полно изучено одно из самых типичных городищ-убежищ — Тушемля, расположенная в верховьях Сожа (Третьяков П.Н., Шмидт Е.А., 1963, с. 59—70). Городище размещалось на продолговатом мысе, ограниченном двумя оврагами. Овальная площадка убежища занимала около 800 кв. м. Ее защищали по периметру два земляных вала с деревянными оградами на вершинах. Со стороны плато были устроены еще три земляных вала с такой же бревенчатой оградой по верху (табл. X, 13,14).

На площадке убежища, по ее периметру с внутрен-ней стороны укреплений, находилась длинная замкнутая постройка столбовой конструкции. Основой ее стен служили массивные, поставленные с интервалами 2,2—2,5 м столбы-стояки, в пазы которых были впущены концы горизонтально положенных бревен. Такой же была конструкция стен, построенных на вершинах земляных валов.

Ширина постройки 4—4,5 м. Поперечными стенками она подразделялась на отдельные помещения размерами около 4X6 м. Семь или восемь из них имели в середине очаги, выложенные камнями, остальные, очевидно, использовались для хозяйственных нужд.

36