Кузнецова Т.А.

(Пермский областной институт повышения квалификации работников образования)

Комментарий к рассказу Юрия Буйды «Химич»

Изучение русской литературы последних двух десятилетий представляет задачу достаточно сложную и для учителя, и для учеников. Период 1980 – 90-х годов (и в особенности — последнего десятилетия!) плохо представлен практически во всех программах и учебниках по литературе для 11 класса; в школьных библиотеках отсутствуют тексты произведений. В сознании читателей и критиков еще не сложились постоянные приоритеты и художественные критерии оценки произведений, а у учителя зачастую просто не хватает времени для чтения и выработки собственных критериев.

Н е

имеют системных знаний о современной

литературе и школьники. Ребята не имеют

практически никакого представления о

том, что печатается в «толстых»

литературных журналах и как вообще

развивается литература сегодня. Одни

читает литературу в стиле «фэнтези»;

другие — детективы, третьи — остросюжетные

супербоевики о противостоянии российских

спецслужб мощным высокопоставленным

мафиозным структурам. Но в целом для

наших старшеклассников современная

литература — огромное «белое пятно»,

заполнять которое предстоит — несмотря

на все трудности — учителю.

е

имеют системных знаний о современной

литературе и школьники. Ребята не имеют

практически никакого представления о

том, что печатается в «толстых»

литературных журналах и как вообще

развивается литература сегодня. Одни

читает литературу в стиле «фэнтези»;

другие — детективы, третьи — остросюжетные

супербоевики о противостоянии российских

спецслужб мощным высокопоставленным

мафиозным структурам. Но в целом для

наших старшеклассников современная

литература — огромное «белое пятно»,

заполнять которое предстоит — несмотря

на все трудности — учителю.

На изучение современной литературы в 11-ом классе отводится небольшое количество уроков, поэтому, чтобы охватить бо;´льшее количество явлений, учителю приходится выбирать для чтения небольшие произведения, представляющие разные литературные направления.

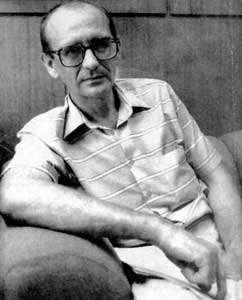

Один из наиболее печатаемых современных российских писателей, о творчестве которого достаточно часто пишут и спорют критики, — Юрий Васильевич Бу;´йда1. Имя его до сих пор еще мало известно широкому кругу читателей. Поэтому изучение творчества писателя можно начать с рассказа о его биографии.

Ю. Буйда родился в 1954 году в пос. Знаменске Калининградской области в семье служащих. По заявлению автора, его фамилия происходит от слова “бу;´йда”, которое, по информации самого писателя2, на одном из польских диалектов означает “рассказчик, сказочник, лжец, фантазер” (эти слова в определенной степени можно отнести к творчеству самого писателя). Его жизнь представляет один из типичных вариантов судьбы представителя послевоенного поколения. Отец писателя — Василий Иванович Буйда — был офицером: войну он начал в качестве кавалериста, затем прошел переподготовку и стал танкистом. После войны работал в Саратовском облисполкоме; в 1948 году был незаконно осужден, попал в сталинские лагеря, вышел из которых в 1953 году. Освободившись, поехал в Калининградскую область, где в то время уже проживала его жена. С тех пор трудился в целлюлозно-бумажной промышленности, прошел путь от бригадира грузчиков до директора фабрики. Мать будущего писателя — Зоя Михайловна Буйда — окончила Саратовский юридический институт и в дальнейшем служила юристом. Когда мужа осудили, она лишилась работы и была вынуждена переехать в только что возникшую Калининградскую область, где поселилась ее институтская подруга3.

В 1982 году Ю. Буйда окончил филологический факультет Калининградского университета, где была открыта группа подготовки журналистов. С 1975 года работал в калининградских газетах и прошел путь от фотокорреспондента районной до первого заместителя главного редактора областной партийной газеты.

В 1990-е годы Ю. Буйда был обозревателем «Российской газеты» и «Независимой газеты», ответственным секретарем журналов «Новое время» и «Знамя», обозревателем газеты «Известия», сотрудником издательского дома «Коммерсантъ», является членом редколлегии журнала «Новое время». В настоящее время проживает в Подмосковье.

Можно с уверенностью предположить, что в «застойные годы» Ю. Буйда, как и многие другие советские люди, жил двойной жизнью. С одной стороны, он активно печатался в советской партийной прессе, «участвовал в общественной жизни»: был членом КПСС (до 1990 года); неоднократно избирался депутатом районного, городского и областного советов депутатов трудящихся Калининградской области, был кандидатом в члены и членом Калининградского обкома КПСС и бюро обкома. С другой стороны, он — хотя и не был активным диссидентом, — но довольно скептически относился к современной действительности, что выражалось в его литературной позиции (написанные им художественные произведения «складывались в стол» — очевидно, по цензурным соображениям). «Партийное прошлое» сказалось и в последующем творчестве писателя, в частности, в аполитичности героев его рассказов (сам писатель отмечает, что приобрел в советское время «стойкое циничное неприятие идеологий»4.

Первая публикация художественных произведений Ю. Буйды в московском альманахе «Соло»5, последовавшая в августе 1991 года, совпала с окончанием советской эпохи. Вскоре он стал одним из самых печатаемых современных писателей: сегодня его произведения регулярно публикуются во всех центральных российских журналах. Ю. Буйда получил известность в первую очередь как автор рассказов, хотя написал и несколько романов. В 1998 году писатель был удостоен престижной литературной премии имени Аполлона Григорьева (так называемая “малая премия”: премия “большая” в тот год была присуждена известному писателю-историку Ю. Давыдову), а также премий журнала «Октябрь» (1992 год) и фонда «Знамя» (1995 и 1996 годы); он также был в числе 6 номинантов («шорт-лист») на Букеровскую премию (за роман «Дон Домино»).

Центральные для творчества Ю. Буйды темы — тема памяти и тесно связанная с ней тема отчуждения и одиночества (правда, сам писатель отрицает наличие у него какой-либо «основной» темы). Обращение именно к этим темам типично для писателя второй половины XX века. Советские люди были лишены части своего прошлого, которая была связана с памятью о предшествующих поколениях. Сам Ю. Буйда мало знает о своих предках («Однажды мать обронила, что их семья принадлежала к духовному сословию, рассеянному революцией. Бабушка раза два-три заговаривала о своих предках, польских и белорусских дворянах, участниках восстания 1863 года, казненных царским правительством, — но к тому времени память 94-летней женщины ослабела и часто подводила ее»6). Разорваны связи с прошлым и у многих героев писателя.

Основное место действия значительной части рассказов Ю. Буйды – его «малая родина» – поселок Знаменск (бывший Велау) в Восточной Пруссии – окрестностях Кёнигсберга, ставшего после окончание Великой Отечественной войны советским городом Калининградом. «На формирование моего мироощущения самое сильное влияние оказали литература и место, где я вырос», – отмечает писатель7. Современные критики нередко сопоставляют Знаменск–Велау Ю. Буйды с разными провинциальными «литературными урочищами» – Диканькой Н. Гоголя, Зурбаганом А. Грина, Макондо Г. Маркеса. Мир Диканьки, Макондо, Знаменска–Велау, представленный в названных произведениях, замкнут в пространственном и социальном аспекте, и в то же время открыт в пространстве культуры, где он связывается с мифологией и с классической культурой прошлого.

В предисловии к книге рассказов «Прусская невеста» Ю. Буйда так характеризует мир, ставший предметом описания его рассказов: «Я родился в Калининградской области через девять лет после войны. С детства привык к тому, что улицы должны быть мощены булыжником или кирпичом и окаймлены тротуарами. <…> Десяти-двадцати-тридцатилетний слой русской жизни зыбился на семисотлетнем основании, о котором я ничего не знал. <…> От семисотлетней истории остались немые, почти ничего не говорящие пришельцам декорации – дома, церкви, кладбища. Сюда пришли собранные с бору по сосенке «беспричинные люди» со всего Союза, чтобы на развалинах чужой жизни начать свою новую почти что с нуля. Но с нуля не получилось – каждый принес оставленный дома мир с собой и совокупность этих миров по какому-то жуткому русскому закону оформилась в вечный платоновский город Градов, или, если хотите, в добчинский город N, или в замятинскую Лебедянь («Уездное»), или в горьковский городок Окуров – да мало ли кто еще цепенел от ужаса (или восторга, что тоже бывало), пытаясь понять феномен русского провинциального городка <…>8.

Для работы со школьниками мы предлагаем небольшой рассказ Ю. Буйды под названием «Химич»9, тематически связанный с «прусским циклом». Место действия рассказа – небольшой городок (поселок), в котором можно узнать родной для писателя Знаменск–Велау (об этом свидетельствуют, например, названные в рассказе географические объекты: реки Преголя и Лава, Детдомовские озера); время описываемых событий – предположительно конец 1960 – начало 1970-х гг. (об этом свидетельствуют некоторые детали повествования, характеризующие спокойную, размеренную жизнь «застойного периода»: например, тот факт, что Ази могла собиралась поехать летом к морю; согласие Химича работать лаборантом в школе).

Отчетливой чертой русской литературы 1990-х годов стало постепенное освобождение от любой идеологии (на смену «идеологизированной» литературе пришли мелодрамы, боевики, детективы и т.д.). В своем рассказе Ю. Буйда описывает жизнь, полностью освобожденную от всяких «идейных соображений». Основные мотивы рассказа – жизнь – любовь – смерть – входят в число «вечных» мотивов мировой литературы.

Персонажи рассказа «Химич» – учителя. Традиционно учитель в русской литературе (от учителей Митрофанушки в комедии Д. Фонвизина «Недоросль» до Передонова в «Мелком бесе» Ф. Сологуба) – персонаж в значительной степени карикатурный, несостоятельный, прежде всего, в профессиональном отношении. Учитель в русской литературе (а также в русской жизни – как досоветского, так и советского и постсоветского периодов!) представляет собой вариант «маленького человека» – героя, уязвленного своим униженным положением в обществе. В то же время многие русские писатели (Н. Гоголь, М. Салтыков-Щедрин, Л. Толстой, Ф. Достоевский и др.) нередко сами стремились стать подлинными учителями жизни для своих читателей, непосредственно указывая в книгах на идеалы и системы ценностей. Но для Ю. Буйды важен человек вообще, а не представитель определенной профессии (указание на профессию учителя важно в первую очередь для организации читательского восприятия).

В рассказе «Химич» сочетаются черты традиционного, идущего от русской классической литературы реалистического подхода к изображению действительности с признаками, характерными для современной постмодернистской культуры.

Одна из особенностей творчества Ю. Буйды – «вторичность» его произведений. Романы и рассказы писателя насыщены цитатами из «чужих» литературных текстов, инновациями классических художественных образов и иными литературными аллюзиями.

Рассказ «Химич» связан с произведением, хорошо знакомым учащимся по программе 10 класса, – рассказом А. Чехова «Человек в футляре» (прямое цитирование чеховского рассказа и сопоставление главных персонажей обоих произведений несколько раз проводится в самом тексте).

Связь между этими двумя произведениями не ограничивается определенным (некоторым) сходством главных персонажей – Химича и Беликова (неприспособленность к жизни, замкнутость и нерешительность, интравертность характеров; неумение ладить [устанавливать контакты] с другими учителями и с учениками школы) – и отсылками, содержащимися в тексте рассказа, но и близостью некоторых сюжетных ситуаций, изображением «полусонного» провинциального городка, столь часто появляющегося у Чехова, а также объективной и беспристрастной манерой авторского повествования.

Рассказ «Человек в футляре» был опубликован в 1898 г. (кстати, в том же году, что и хорошо известные школьникам рассказы «Крыжовник», «О любви», «Ионыч», «Душечка») – т. е. практически ровно за 100 лет до публикации рассказа «Химич». Рассказ Чехова, с одной стороны, развивал традиции русской литературы (реалистическое воспроизведение образа современника; утверждение приоритета идеалов общества по сравнению с индивидуально-личными [личностными] ценностями; осуждение форм бездуховной жизни; критика устаревших способов общественного развития [существования]), с другой – содержал и полемику с ними. Учитель греческого языка (предмета, с точки зрения многих интеллигентов конца XIX в., чрезвычайно далекого от повседневной жизни и общественной практики и потому совершенно ненужного) Беликов некоторыми своими чертами напоминает традиционных типажей русской литературы – «униженных и оскорбленных», «лишних людей», «маленького человека», – которых русские писатели обычно изображали сочувственно.

Рассказ «Человек в футляре» отличается от ряда других произведений писателя определенностью содержащейся в нем идеи и отчетливостью содержащихся в нем оценок. Чехов же формирует в сознании читателя преимущественно негативное отношение к персонажу, хотя и оставляет в подтексте своего произведения возможность иной интерпретации (рассказ о «человеке в футляре» и оценку этого персонажа писатель вкладывает в уста учителя гимназии Буркина, который сам в итоге признает, что после смерти Беликове никому «не стало лучше»10).

Во многом Ю. Буйда не столько следует, сколько отталкивается от позиции Чехова. Современники писателя воспринимали рассказ «Человек в футляре» в первую очередь в политическом контексте. Критика отмечала, что Беликов – это «общественная сила, страшная своей неуязвимостью, потому что она нечувствительна, недоступна человеческим интересам, страстям и желаниям» …Вся сила Беликова… в окружающей среде, в слабости ее, в расплывчатости нравственных и всяких других устоев, в бессознательной подлости, составляющей основу той жизни, где процветают Беликовы…»11. В таком же аспекте рассматривала этот рассказ и критика советского периода. Не случайно этот образ особенно полюбился «классикам марксизма-ленинизма». Для В. Ленина «человеки в футляре» – постоянная характеристика представителей «царской бюрократии»12, «хлюпиков из буржуазной интеллигенции»13 и вообще любых противников «социалистической революции»14. Полюбился этот образ и И. Сталину, который в «Заключительном слове» по «Политическому отчету Центрального Комитета XVI Съезду ВКП (б)» сравнивал с Беликовым людей, не принимающих «большевистских темпов» развития15. Можно предположить, что повышенный интерес советских «классиков» именно к этому произведению может быть объяснен как его общей направленностью на критику прошлого и дидактизмом, так и заложенной в его тексте возможностью политизированных интерпретаций.

Рассказ «Химич» – в отличие от «Человека в футляре» – утверждает ценность (приоритет) личной жизни по сравнению с жизнью общественной. Химич – в отличие от Беликова – никогда не высказывает никаких политических суждений («как бы чего не вышло»), не «держит в руках всю гимназию» (и тем более город!»), не осуждает «нарушения, уклонения, отступления от правил»16. В рассказе нет подробного описания внешности Химича; читатель может только отметить отсутствие у него «футлярных предметов» и других (иных) признаков внешнего и внутреннего сходства с Беликовым (например, многократно подчеркиваемая автором медлительность Химича отсутствует у Беликова). Химич во всех ситуациях стремится сохранить свою индивидуальную, личную точку зрения; в отношениях между людьми он видит преимущественно этический аспект (в том числе и в его интерпретации чеховского рассказа). Вот как выглядит в его интерпретации рассказ Чехова: «…Чернобровые, вечно хохочущие здоровые люди зверски травят несчастного одинокого человека, который ничуть не лучше, но и ничуть не хуже их. Да, не лучше, но и не хуже»17.

«Футлярность» – т. е. закрытость, отчужденность человека от внешнего мира – становится в рассказе средством его спасения. «Футляр» – это внутренний мир человека. То, что не удалось чеховскому «человеку в футляре» (расширение собственного «футляра» – создание семьи), полностью получается у персонажа рассказа Ю. Буйды. Счастье оказывается возможным только в собственном личном мире, основанном на взаимном понимании и любви. Химич (а в дальнейшем, после замужества, и Ази) становятся почти (полностью, совершенно) свободными от общества (или, по крайней мере, не замечают его: их не волнуют ни карьерные соображения, ни мнение о них окружающих людей); его обижает не общественное мнение (в котором он уподобляется «человеку в футляре»), а сам факт вторжения в его индивидуальный внутренний мир18. Именно об этом типе свободного жизнеустройства Ази пророчески говорит: «Остается быть царем в жизни». Это царство Химич и получает вместе с Ази – героиней, в которой в соответствие с чеховским идеалом, действительно все («и душа, и одежда…») прекрасно, сам не делаясь (становясь) при этом «героем». При этом внешний мир не исчезает для персонажей: он только воспринимается ими как нечто стороннее, хотя и вызывающее соучастие (забота Химича о детях на уроках во время опытов; его сочувствие чеховскому персонажу).

В отличие от Беликова, постоянно оглядывающегося на чужое мнение (в первую очередь, на мнение начальства) и на выраженные в нем запреты (по сути, он отождествляется с окружающей его средой – «сила» его заключается в том, что «таких человеков в футляре» в обществе слишком много), Химич – человек со своей точкой зрения.

Стать свободными (добиться свободы) от общества, отгородиться от окружающей их бездуховной среды, спастись от разрушающего внутренний мир человека стремления сделать карьеру позволяет созданный Химичем и Ази «упорядоченный», не допускающий «хаотического сцепления случайностей» микромир семьи, основанный на взаимном дополнении, которое оказывается столь непонятным для окружающих. Любовь между Химичем и Ази возникает не в «обществе», а в мире свободных, естественных стихий (река, протоки, озера, пляж, небо), описанных с помощью немногочисленных лаконичных деталей (ивняки, желтые кувшинки, высокая трава, белые и голубые цветы, белые облака…) – «вопреки» расхожим «общественным» мнениям. Уединенное, скрытое от глаз других людей озеро, на берегу которого случайно произошла встреча Ази и Химича (их «остров» личного спасения), предваряет появление их будущего микромира. И этот вариант личного спасения человека, сформировавшийся в период, называющийся теперь «застойным», оказывается именно (как раз) тем, что сохранило свою важность и для современного человека.

В рассказе Ю. Буйды содержится полемика не столько с Чеховым (образ человека у Чехова, как правило, неоднозначен), сколько с традицией воспроизведения образа человека – «героя времени» – во всей русской литературе. Персонажей рассказа «Химич» при желании можно было бы сопоставить с шукшинскими «чудиками», «недотепами» у Чехова, Обломовым и Ольгой Ильинской, Пьером Безуховым и Наташей Ростовой, Базаровым и Одинцовой, Онегиным и Татьяной… Для русской классической литературы был характерен тип персонажа, который нередко – при всей его духовной развитости, наличии «передовых» общественных взглядов – оказывался несостоятелен в личной жизни, в отношениях с женщиной, которая с позиций нравственности проявляла гораздо большую стойкость и зрелость. Эта особенность была отмечена еще Н.Г. Чернышевским в статье «Русский человек на rendez-vous», посвященной разбору повести И.С. Тургенева «Ася». Чернышевский отвергает традиционный для русской литературы первой половины XIX в. тип «лишнего человека» – героя, не нашедшего возможностей для адекватного применения своим способностям в существующих общественных условиях. С точки зрения Чернышевского, персонаж этого типа «…не привык понимать ничего великого и живого, потому что слишком мелка и бездушна была его жизнь»; «он робеет, он бессильно отступает от всего, на что нужна широкая решимость и благородный риск, опять-таки потому, что жизнь приучила его только к бледной мелочности во всем»19.

В рассказе «Химич» – в отличие от тех произведений русской литературы, которые имеет в виду Чернышевский, – не она «переделывает» его, а он ее. Скука – отличительная черта отношения к окружающему их миру многих героев-мужчин, становится характеристикой, которую Химич дает Ази («Я прошу <…> не лезть ко мне в душу, даже если вам вдруг стало скучно!»). В отличие от всех духовно «слабых» персонажей-мужчин, названных в статье Чернышевского, Химич – кажущийся на первый взгляд слабым и совершенно неподготовленным к жизни – в ответственный момент проявляет решительность, будто следуя рекомендациям Чернышевского: «Невозвратен счастливый миг. Не дождаться вам будет, пока повторится благоприятное сочетание обстоятельств, как не повторится то соединение небесных светил, которое совпадает с настоящим час. Не пропустить благоприятную минуту – вот высочайшее условие житейского благоразумия. Счастливые обстоятельства бывают для каждого из нас, но не каждый умеет ими пользоваться…»20. Персонажи рассказа Ю. Буйды все делают сразу, действительно в один миг. Химич «обрушивается» в любовь, как «обрушился в озеро» – словно головой в омут. Вернувшись домой после встречи на озере, Ази на вопрос матери («Что с тобой, Ази? … От тебя веет такой свежестью, как будто ты счастлива…») отвечает: «А я и впрямь счастлива, ма! Я сегодня влюбилась, полюбила и стала женщиной!».

Не стоит для Химича и вопрос о применении его «способностей» для «пользы общества» – он его просто совершенно не волнует. Химич просто в меру своих возможностей выполняет свои обязанности – обязанности учителя или лаборанта. «Лишние люди» для Химича – это прежде всего люди, ненужные для него и его близких – как люди, являющиеся ему во сне. Да и сны Химича не похожи на сны других героев русской литературы, – например, Обломова или Раскольникова, – которые видели в снах свое прошлое. В отличие от их снов, которые освобождали героя и помогали читателю глубже раскрыть характеры персонажей, сны Химича дают лишь иллюзию свободы («…нет худшего рабства, чем сновидения с их людьми…»); это лишь средство «переносить счастье».

В то же время рассказ «Химич» не только противостоит некоторым традициям русской литературы, но одновременно и тесно связан с ними. В рассказе «Химич» содержится скрытая цитата из произведения русской литературы, широко известного современникам Чехова – людям конца XIX в. – романа И. Потапенко «Не герой» (1891)21 («…За героев только дуры выходят. <…> Он не герой, он — любимый…» – отвечает Ази на вопрос матери), вызвавшем в свое время оживленную полемику в русской критике. Семейная жизнь Химича и Ази (утверждение «разумного индивидуализма») чем-то похожа на жизнь персонажей романа И. Потапенко, в котором показаны гармоничные, духовно здоровые люди («не герои»), ведущие частное существование, решающие не всеобщие, «мировые» проблемы (что было характерно для многих «героев» русской литературы), а обыкновенные «бытовые» вопросы (например, живущий в деревне разночинец Рачеев, занятый филантропией и живущий семейной жизнью («Я люблю свою жену и ребенка, люблю жизнь и комфорт и ничего себя не лишаю»).

Уходит корнями в традиции русской культуры и указание на обретенное героями «бессловесное счастье». Тема [святого] молчания («Невыразимое» В.А. Жуковского, «Silentium!» Ф.И. Тютчева), восходящая к древним исихастским представлениям, и «молчаливые», немногословные герои (Платон Каратаев, Соня Мармеладова…) проходят через всю русскую литературу. Молчаливый Химич «открывается» Ази как «неведомая», «загадочная» планета или страна – «с городами и водопадами, ночными кошмарами и бездонными морями» – совсем как утаенные «чувства и мечты», сравниваемые Ф.И. Тютчевым со «звездами в ночи». Отказ от «лишних» слов нередко помогает людям достичь подлинного [глубинного] понимания друг друга, проникнуть в суть явлений. Именно такого полного – когда для общения уже не нужны слова – понимания достигают Химич и Ази (Химич был убежден, что «…не владел словом, которое помогло бы кому-нибудь в беде, исцелило душу, остановило злодея или вознесло праведника»).

Персонажи рассказа постепенно «дозревают» друг до друга, «вырастая» одновременно и в глазах читателя. Этому способствует композиция рассказа. Первая часть рисует общую картину жизни городка и дает общие сведения о героях – такими, какими они представляются окружающим («Сергея Сергеевича Химича все считали очень нерешительным человеком, а некоторые вдобавок — человеком в футляре…»; «…учительское место заняла юная красавица гречанка Азалия Харитоновна Керасиди, в которую все сразу влюбились и между собой стали называть просто Ази»). Далее следуют два ключевых эпизода – вечерний разговор Химича и Ази о «человеке в футляре» и о Чехове и летняя встреча Азии с Химичем на озерах, построенных на диалоге персонажей, – которые позволяют читателю составить более полное собственное мнение о персонажах. Заключительная часть рассказа, в которой описываются шесть лет совместной жизни Химича и Ази и смерть Химича, также имеет диалогическую форму, но это диалог, содержащий потенциальную полемику между самостоятельной позицией читателя, сформировавшейся во второй и третьей частях рассказа, и общим мнением жителей городка, которые, как и в рассказе Чехова, демонстрируют полное непонимание характера главного персонажа.

Как в любом постмодернистском тексте, в рассказе «Химич» есть и некоторые недосказанные, вынесенные в подтекст моменты, «разгадывать» которые должен читатель. Загадка скрыта в первую очередь в образе Ази Керасиди. Перед читателем остается открытым вопрос, на самом ли деле понимала Ази Химича, или только заявляла об этом? Загадка скрыта и в последнем письме Ази: читателю остается неизвестным, какие слова были написаны в этом письме (весть, посланная любимому в вечность) – благодарность за шесть лет, проведенных вместе, прощение за потерю слов и за потерю своей индивидуальности (Ази в конце совместной жизни все-таки поняла правду о нем!), или, наоборот, упрек за напрасно потраченные годы. Нуждается в объяснении и фраза Ази, завершающая рассказ («…Ненавижу вашего Чехова!»), – идет ли в ней речь именно о Чехове вообще или только об «их» («вашем») Чехове, т. е. о расхожих интерпретациях его творчества.