- •050700 Педагогика

- •050730 Образование в области физической культуры

- •Глава I. Теоретические подходы к изучению экстремальных видов двигательной активности

- •Глава II. Bmx как экстремальный вид двигательной активности

- •Глава III. Организация, методы и результаты исследования

- •Введение

- •Глава I. Теоретические подходы к изучению экстремальных видов двигательной активности

- •Риск как научное понятие

- •1.1.1. Этимология слова «риск»

- •1.1.2. Риск как возможная опасность неблагоприятного исхода деятельности

- •1.1.3. Риск как активность человека в ситуации неопределенности

- •1.2. Теоретические аспекты рассмотрения проблемы риска

- •1.2.1. Объект, факторы и группы риска

- •1.2.2. Склонность к риску и личностные качества

- •Структурно-динамические характеристики групп «низкого риска» и «высокого риска» по данным теста mmpi (м ± m; т-баллы)

- •1.2.3 Половые различия в склонности к риску

- •Склонность к риску у мужчин и женщин (в абс. % случаев)

- •1.3. Риски в спорте

- •1.3.1. Занятия экстремальными видами спорта

- •1.3.2. Риск спортивного травматизма

- •Глава II. Bmx как экстремальный вид двигательной активности

- •2.1. История появления bmx

- •2.2. Основные направления катания в bmx

- •2.3. Основные риски при занятиях bmx

- •Глава III. Организация, методы и результаты исследования

- •3.1. Организация исследования

- •1 Этап (2012г)

- •2 Этап (2013г)

- •3 Этап (2014г)

- •Методы исследования

- •Влияние занятий bmx на разные показатели психической сферы мужчин 20-25 лет

- •Список литературы

1.2.3 Половые различия в склонности к риску

Зависимость склонности к риску от биологического пола людей показана отечественными авторами. По данным С. А. Ермолина (2011), лиц с высоким уровнем склонности к риску среди мужчин больше, чем среди женщин, а лиц, имеющих низкую склонность к риску, значительно больше среди женщин (табл. 3).

Таблица 3.

Склонность к риску у мужчин и женщин (в абс. % случаев)

Склонность к риску |

Мужчины |

Женщины |

Высокая |

19 (34,0) |

26(19,3) |

Средняя |

32 (57,1) |

52 (39,8) |

Низкая |

5 (8,9) |

54 (40,9) |

А. Г. Ниазашвили (2007) выявил, что среди женщин меньше лиц с высокими оценками склонности к риску. Правда, по его данным, в группе предпринимателей молодого и зрелого возраста рисковость женщин была выше, чем у мужчин. Возможно, это связано с тем, что большинство женщин, занимающихся предпринимательской деятельностью, маскулинные.

С этими данными согласуются результаты М. А. Кленовой. С использованием методики Шуберта исследовались склонности к риску студентов; так, было выявлено, что излишне осторожными и не готовыми к риску оказались 46,7% юношей и 27,5% девушек, склонность к риску наблюдается у 27,5% девушек и 15,5% юношей.

При использовании шкалы «Склонность к риску» из методики «Креативность» Туник было подтверждено, что склонность к риску выражена больше у девушек (62,14%), чем у юношей (37,25%).

Различия между мужчинами и женщинами в склонности к риску связываются с гормональными особенностями. По данным английских нейрофизиологов, самыми успешными биржевыми брокерами оказались молодые мужчины, которые в зародышевой фазе развития подверглись сильному воздействию тестостерона. Хотя биржевая игра выглядит делом строгого расчета, в действительности брокеры вынуждены принимать ответственные решения в спешке, причем эти решения во многом зависят от их эмоционального настроя, связанного с секрецией тестостерона. Избыток пренатального тестостерона предрасполагает взрослых молодых мужчин к принятию риска и улучшает их способность принимать быстрые решения. Однако в тех сферах деятельности, где важно тщательное обдумывание, такие мужчины менее успешны. Недавние исследования экономистов в период кризиса 2008-2009 гг. показали, что американские мужчины-инвесторы склонны переоценивать свою компетентность и часто продают акции на волне спада, себе в убыток. Женщины менее самоуверенны, кризисная ситуация кажется им непредсказуемой, поэтому они не торопятся продавать акции, и эта тактика оказывается более успешной.

1.3. Риски в спорте

1.3.1. Занятия экстремальными видами спорта

Какой он, самый экстремальный спорт, который позволяет очутиться на волосок от гибели? Достоверно сказать сложно, главным образом из-за недостатка данных — ни организаторы, ни участники экстремальных спортивных состязаний не желают предавать гласности смертельные случаи. Однако журнал «Forbes» составил свой список.

Первым в списке самых опасных видов спорта стоит бейсджампинг. Его «прародителем» является парашютный спорт. Однако в отличие от прыжков с парашютом из летательных аппаратов бейс-прыжки совершаются с кардинально более низких высот в непосредственной близости от объекта, с которого прыгает джампер, будь то скала, здание, заводская труба или что-то еще. В бейсджампинге из-за небольших высот скорость падения при выполнении прыжков очень редко достигает высоких показателей, но очень мало время полета, что часто мешает принять правильное положение тела перед открытием парашюта.

В период с 1981 по 2007 г. зарегистрировано 114 происшествий со смертельным исходом. Попытки же самостоятельных бейс-прыжков без соответствующего оборудования и навыков однозначно ведут к смерти.

Второй по опасности, травматизму и смерти — хелискиинг. Сначала вертолет забрасывает вас на горную вершину, а затем вы спускаетесь на лыжах с горных склонов. Маршруты вне трассы позволяют испытать непередаваемые ощущения — они же в десятки раз опаснее из-за своей непредсказуемости, а зачастую и полной непроходимости. Но лыжник, как говорится, уже в полете.

На третьем месте — дайвинг — плавание под водой с аппаратами, обеспечивающими автономный запас воздуха. Чтобы заниматься подводным плаванием, необходимо иметь навыки, позволяющие решать большинство проблем при погружении. Но даже имея эти самые навыки, можно запросто столкнуться лицом к лицу с акулой или электрическим скатом. Что зачастую и происходит даже с самыми опытными ныряльщиками. И тогда исход событий может быть весьма печальным.

На четвертом месте — кейв-дайвинг — погружение и путешествие по подводным пещерам. Кейв-дайвинг обманчиво прост. Но на самом деле это не более чем легкий способ умереть. Только каверны и пещеры центральной Флориды отняли жизни более чем у 400 дайверов. Некоторые из опасностей вполне очевидны — низкая или нулевая видимость, невозможность подняться на поверхность в случае аварийной ситуации. Существует и скрытая опасность — это ил. Он есть почти в каждой системе пещер. Состоящий из глины и разложившихся Растений, он способен полностью лишить дайвера видимости. Одно неверное движение ластами или рукой - и прозрачная как воздух вода становится мутно-коричневой. В таком состоянии она может оставаться несколько дней. Так что можно никогда не найти выхода из лабиринта.

На пятом - укрощение дикого быка... Выглядит просто. Однако, когда вы находитесь на живом быке весом почти в тонну-другую, можно ожидать любого развития событий. Для большинства зрителей родео «буллрайдинг» является самым захватывающим зрелищем, но оно же — и самое травматичное.

На шестом месте стоит серфинг, причем не обычный, а серфинг на большой волне — чем выше волна, тем непредсказуемее исход сражения человека с океаном. Может и проглотить.

На седьмом — «стритлагинг». Этот экстремальный вид спорта изобрели в Калифорнии еще в 1970-е, но название придумали гораздо позже. Подростки отправлялись в путь, ложась на роликовые доски и разгоняясь по трассе рядом с автомобилями. Затормозить можно было либо ногами, либо столкнувшись с препятствием или автомобилем. Иногда защитные шлемы не помогали.

На восьмом — скалолазание — вид спорта, вышедший из альпинизма. Несмотря на более чем полувековую историю развития скалолазания, безопасность спорта, связанного с подъемом спортсменов по вертикальным стенам на высоты, все еще под вопросом. Падение со скал чревато тяжелыми травмами и гибелью. Но многие скалолазы по-прежнему верят, что травма — это только то, что случается с другими.

На девятом — экстремальный велокросс и «фигуры высшего пилотажа» на велосипеде.

И на десятом — рафтинг — сплав по бурным рекам с порогами.

Растет и число самих экстремальных видов спорта. Это дельтапланеризм, парапланеризм, скалолазание, сноубординг и скейтбординг, серфинг и вэйкбординг (акробатика на воде), фристайл (трюки на велосипеде), маутинбайк, сплав по порожистым и горным рекам и пр.

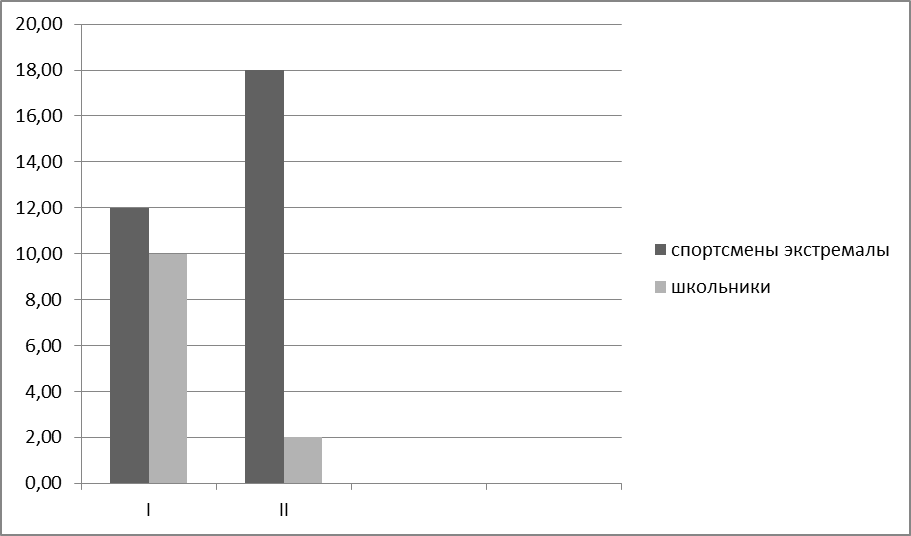

Экстремальные виды спорта чаще всего выбирают люди определенного психологического склада (экстремалы), для того чтобы «повысить адреналин в крови», в том числе и в связи с ситуацией риска. Это люди, которые ориентированы на получение удовольствия от жизни, на неприятие самоограничений, стремятся к поиску приключений и острых ощущений, меньше ориентированы на установку долгосрочных целей. Так, по данным Ю. Д. Башкиной и С. Т. Посоховой (2007), улиц, занимающихся экстремальными видами спорта, выраженность показателей чувства риска наибольшая (рис. 1.)

Рисунок 1.

I – потребность в новых ощущениях

II – готовность к риску

- спортсмены

– экстремалы

- спортсмены

– экстремалы

- школьники

- школьники

Ф. Фарли (Farley, 1986) отнес искателей острых ощущений к людям Т-типа («ти-тайп», от англ. Thrill-seeking). Люди Т-типа экстравертные, импульсивные, обладают немалыми творческими способностями, готовы идти на риск ради получения захватывающих дух ощущений. При этом они довольно стабильны эмоционально, меньше других подвержены депрессии, проявлениям страха и нервозности. Также было замечено, что женщины увлекаются экстримом реже, чем мужчины, это, в свою очередь, объясняется половыми различиями, т. е. у женщин готовность к риску реализуется при более определенных условиях, чем у мужчин.

Т-тип объединяет разных людей, не только спортсменов-экстремалов. Так, например, серфингист относится к позитивному физическому Т-типу (Эйнштейн, к примеру, также классифицируется по Ф. Фарли как позитивный умственный Т-тип; негативные вариации Т-типа Фарли применяет к представителям преступного мира).

Психологи предполагают, что человек с чертой поиска острых ощущений (она даже получила сокращенное название — ПОО) имеет биогенетическую зависимость, и потребность в новых трюках и трудных условиях является практически физической. Освоенный элемент или трюк переходит в разряд опыта и умения и не приносит ощущения новизны, это заставляет спортсмена стремиться к следующему, более трудному элементу.

Следует упомянуть наблюдения и выводы спортивного психолога Эрика Бримера из Университета Квинсленда (цит. по: Горбунов Г. Д., 1977), который признает, что в экстремальных видах спорта, безусловно, присутствуют и риск, и ощущение адреналина, но вовсе не они заставляют людей постоянно испытывать судьбу. Э. Бример с коллегами исследовал, было ли стремление к риску определяющим фактором для участия в экстремальных спортивных состязаниях. За образец он взял альпинизм, серфинг и горные сплавы на байдарках.

В итоге Э. Бример опроверг традиционную точку зрения на психологию экстремального спорта и доказал, что люди, ищущие приключений, никак не соответствовали стереотипу «безумных искателей приключений». В своем исследовании он провел интервью со спортсменами-экстремалами в возрасте от 30 до 73 лет, предметом интервью было выяснение того, что они чувствовали внутри процесса и чем были мотивированы. Он выяснил, что экстрим для них — не более чем некое событие, позволяющее обострить чувство жизни через преодоление трудностей, не менее половины (по данным Бримера) спортсменов просчитывает последствия своих действий и программируют свою психику перед выступлениями, что позволяет им прежде всего предвидеть возможные события и максимально предотвратить неожиданности, связанные с рискованным спортом.

Отношение спортсменов к выполнению рискованных упражнений зависит от уровня их мастерства. Американский исследователь С. Р. Розенталь (Rosenthal, 1968) разработал вопросник для выяснения отношения людей, занимающихся спортом, к упражнениям, связанным с риском. На вопрос о том, какое физическое и психическое состояние возникает после выполнения рискованных упражнений в спорте, в 97% случаев опытные спортсмены говорили о состоянии бодрости, приподнятости, радости, граничащей с эйфорией; новички же и лица с низким уровнем спортивного мастерства, напротив, отмечали, что после выполнения таких упражнений они испытывали депрессию, удрученность, утомление. С. Р. Розенталь считает, что существует необходимость и даже польза от применения спортивных упражнений, связанных с риском, так как они приносят радость, дают удовлетворение.

Ю. В. Голубев, опросив около 150 спортивных гимнастов, получил от большей части спортсменов ответы, что элементы риска — одна из самых привлекательных сторон данного вида спорта. Е. Вайцеховская, олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, одной из привлекательных сторон своего вида спорта тоже назвала наличие постоянного риска.

Неслучайно среди спортсменов высокого класса, занимающихся видами спорта, где имеется большой риск (прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, прыжки с парашютом, прыжки с шестом, прыжки в воду), Н. Д. Скрябин (1976) не нашел лиц с типологическим комплексом свойств нервной системы, характеризующим склонность человека к трусливости.

По данным М. С. Трескуновой, 30% парашютистов выбирают этот вид спорта для того, чтобы испытать остроту переживаний страха и возбуждения, «предельных переживаний»; еще 8% занимаются парашютным спортом потому, что это «круто», потому что ими из-за переживания ситуации опасности и риска восхищаются другие.

М. С. Трескунова выявила, что у спортсменов-экстремалов (парашютистов) имеется отрицательная связь стажа спортивной деятельности с самоограничением, что свидетельствует о повышении ситуации риска (снижении опасения) у опытных спортсменов.

Парашютисты отличаются от спортсменов-неэкстремалов и лиц, не занимающихся спортом, особенностями воспитания; их родители в большей степени потворствовали им в детстве и меньше запрещали, применяли минимальные санкции, родители не стремились воплотить в своих детях то, что им не удалось сделать самим.

По данным И. Н. Вербицкой (2003), у парашютистов имеется выраженная потребность в острых ощущениях, им свойственна готовность к риску, отсутствие боязни неудач, исследовательская направленность, активность в освоении окружающего мира, экстравертированность, эмоциональная устойчивость, эмпатийность.