- •Вопросы к экзамену

- •Особенности психодиагностики как компонента деятельности практической психологической службы.

- •Задачи практической психодиагностики образования.

- •Этапы осуществления диагностико-развивающей, диагностико-коррекционной работы.

- •Методы психодиагностики, применяемые в психологических службах образования. (не уверена насчет правильности ответа,здесь просто в диагностике) Классификация методов по процедуре исследования.

- •1. Экстенсивные методы.

- •2. Интенсивные методы.

- •Синдромный анализ психодиагностических данных. Понятие о психологическом синдроме и его составляющих.

- •2 Часть вопроса: Структура психологического синдрома

- •Психологические синдромы, связанные с высоким уровнем демонстративности Негативное самопредъявление и демонстративный нигилизм

- •Психологические синдромы, связанные с трудностями социализации Социальная дезориентация и отверженность

- •Семейная и групповая изоляция

- •Заключение

- •Этические аспекты психодиагностической работы в сфере образования.(я не нашла именно в сфере образования!)

- •Готовность ребенка к прохождению этапных периодов обучения в школе как объект психодиагностики в образовании.

- •Современные представления о феномене психической готовности к школе. Компоненты готовности ребенка к школе.

- •1. Понятие готовности к школьному обучению. Основные аспекты школьной зрелости

- •2. Критерии определения готовности ребенка к обучению в школе

- •4. Компоненты психологической готовности

- •4.1 Мотивационная, личностная готовность к школе (формирование "внутренней позиции школьника")

- •4.2 Интеллектуальная готовность к школьному обучению

- •4.3 Эмоционально-волевая готовность

- •Программы диагностики психической готовности ребенка к школе.(не смогла найти завтра у г.Б. Спросим и я приду и допишу)

- •Методы диагностики психической (или психологической?!) готовности ребенка к школе.

- •11.Методы диагностики психической готовности ребенка к школе.

- •13. Причины и признаки школьной дезадаптации. Методы диагностики адаптации ребенка к школе.

- •14.Диагностика учебной мотивации, диагностика школьной тревожности, диагностика самооценки, особенностей социальной микросреды.

- •15.Психологическая характеристика рефлексии, внутреннего плана действия, произвольности как основных интеллектуальных новообразований младшего школьного возраста.

- •16.Методы диагностики внутреннего плана действия и рефлексии у младших школьников.

- •17.Методы диагностики произвольности поведения и когнитивных функций у младших школьников.

- •18.Взаимосвязь психодиагностики и коррекционно-развивающей работы с детьми младшего школьного возраста.

- •19.Психические состояния и успешность учебной деятельности.

- •20.Виды психических состояний, возникающих в процессе учебной деятельности: утомление, монотония, тревожность, напряженность, стенические интеллектуальные эмоции.

- •21 Психологические новообразования подросткового возраста

- •Особенности мотивации учебной деятельности у детей различного возраста.

Особенности мотивации учебной деятельности у детей различного возраста.

Л.И. Божович, рассматривая строение мотивационной сферы личности в целом, большое внимание уделяет именно мотивам учения. Она выделяет две большие категории учебных мотивов. К первой относятся познавательные интересы детей, потребность в интеллектуальной активности и овладении новыми умениями, навыками и знаниями (познавательные мотивы). Вторая связана с потребностями ребенка в общении с другими людьми, в их оценке и одобрении, с желанием ученика занять определенное место в системе доступных ему общественных отношений (широкие социальные мотивы). Было показано, что обе эти категории мотивов необходимы для успешного осуществления учебной деятельности.

Существуют и другие классификации мотивов учения.

Возрастное развитие мотивации состоит в появлении психологических новообразований, т.е. качественно новых особенностей, характеризующих ее более высокий уровень. Мотивационная сфера маленького ребенка отличается одноуровневым строением и рядоположенностью отдельных побуждений, ситуационностью и импульсивностью поведения. Для школьного возраста характерно наличие иерархии с преобладанием некоторых ведущих мотивов, которые меняются от возраста к возрасту. Необходимо подчеркнуть, что особенности мотивов и познавательных интересов учащихся разных возрастов не являются «фатально неизбежными» и необходимо присущими этим возрастам.

В младшем школьном возрасте отмечаются как позитивные, так и негативные (в плане учебной деятельности) особенности мотивации. Позитивные особенности: общее положительное отношение к к школе, повышенная любознательность; широта, интенсивность познавательной потребности; открытость, доверчивость, вера в авторитет учителя, готовность выполнять задания. Негативные особенности: неустойчивость интересов (они быстро угасают и не возобновляются, требуют постоянной поддержки); слабая осознанность мотивов.

Общая линия развития мотивации: от интереса к внешней стороне пребывания в школе, к первым результатам своей деятельности и далее — к самим способам добывания знания. Социальные мотивы развиваются от общего недифференцированного понимания значимости школы к пониманию реальных причин необходимости школьного обучения. В целом к концу младшего школьного возраста положительное отношение к учению снижается, возникает «мотивационный вакуум».

В среднем школьном возрасте также имеются положительные и негативные особенности мотивации, не совпадающие с особенностями мотивации младшего школьного возраста. Позитивные особенности: потребность во взрослости, стремление занять новую социальную позицию, что определяет повышенную восприимчивость подростка к усвоению способов, норм поведения взрослых; общая повышенная активность, желание включиться в различные формы деятельности; потребность в самооценке; стремление к самостоятельности, что требует освоения способов, знаний; возрастание меры устойчивости и определенности мотивов. Негативные особенности: незрелость самооценки и оценок других людей затрудняет контакты, они, в свою очередь, блокируют и развитие социальных мотивов, приводят к конфликтам; противоречие между стремлением как независимости от мнения взрослых и чувствительностью к их оценкам; резко отрицательное отношение к готовым знаниям; отсутствие понимания связи изучения учебных предметов с возможностью их использования в будущем; широта интересов, приводящая к их разбросанности.

Общая линия развития мотивов заключается в доминировании социальных мотивов.

Развитие познавательных мотивов: интерес к фактам сменяется интересом к общим закономерностям. В старшем школьном возрасте познавательная мотивация усиливается, что связано с необходимостью получения знаний в аспекте подготовки к прогнозируемой профессии. Происходит осознание личностной значимости учения. Позитивные особенности мотивации в этом возрасте следующие: относительно сформированная потребность в профессиональном самоопределении, осознание необходимости получения новых знаний и умений; становление социальных мотивов долга; сформировавшийся интерес к самообразованию; устойчивость и определенность мотивов и интересов по сравнению со всеми иными возрастами. Негативные особенности: устойчивый интерес к одним предметам в ущерб другим; отрицательное отношение к жесткому контролю со стороны учителей, несформированность мотивации долженствования.

По параметру экстраверсии — интраверсии также существуют определенные различия мотивации. У экстравертов преобладают социальные мотивы, а у интровертов — познавательные. Мотивы различаются и в зависимости от половой принадлежности. У мальчиков наблюдается более медленное развитие всех аспектов мотивационной сферы, чем у девочек. К концу школьного обучения широта, структурированность и содержание мотивов более выражены у мальчиков по сравнению с девочками. Существуют различия и в содержании познавательных мотивов, что проявляется, в первую очередь, в предпочитаемых учебных предметах.

Феномен готовности старшеклассников к жизненному и профессиональному самоопределению.

Старший школьный возраст отличает устремленность в будущее. Если в 15—16 лет жизнь кардинально не изменилась, и ребенок остался в школе, он тем самым отсрочил на два года выход во взрослую жизнь и, как правило, сам выбор дальнейшего пути. В этот относительно короткий срок необходимо создать жизненный план — решить вопросы, кем быть (профессиональное самоопределение) и каким быть (личностное или моральное самоопределение). Жизненный план — не то же самое, что подростковые туманные мечты о будущем. Когда планы сводятся к намерению учиться, заниматься в будущем интересной работой, иметь верных друзей и много путешествовать, это еще нельзя назвать жизненной перспективой. Старшеклассник должен не просто представлять себе свое будущее в общих чертах, а осознавать способы достижения конкретных жизненных целей.

Потребность обращаться к будущему считается возрастной особенностью юношеского возраста. Это не только планирование дальнейшей жизни, это, как пишет В. Э. Чудновский, «особая форма жизни в настоящем». Если подросток смотрит в завтрашний день с позиций сегодняшнего, то юноша относится к сегодняшнему дню с позиций завтрашнего.

Сейчас, по некоторым данным, старшеклассники обращены в настоящее не меньше, чем в будущее. Такое изменение ориентации, видимо, является временным явлением и объясняется спецификой современной ситуации в обществе — обострением социальных проблем, снижением жизненного уровня значительной части населения страны, неясностью перспектив экономического развития, разрушением старых идеалов, дававших надежду на далекое светлое будущее.

Самоопределение старших школьников сосредоточивается на профессиональной сфере. С ним связано изменение учебной мотивации. Старшеклассники рассматривают учебу как необходимую базу, предпосылку будущей профессиональной деятельности. Их интересуют в основном те предметы, которые им будут нужны в дальнейшем, их снова начинает волновать успеваемость (если они решили продолжить образование). Отсюда и недостаточное внимание к «ненужным» учебным дисциплинам, часто гуманитарным, и отказ от того подчеркнуто пренебрежительного отношения к отметкам, которое было принято среди подростков. По мнению А. В. Петровского, именно в старшем школьном возрасте впервые после стольких лет обучения появляется сознательное отношение к учебной деятельности.

Профессиональное самоопределение старших школьников предполагает также самоограничение в планировании ближайшего будущего, отказ от подростковых фантазий, в которых ребенок мог стать представителем любой, самой привлекательной профессии. Старшекласснику приходится ориентироваться в различных профессиях, что совсем не просто, поскольку в основе отношения к профессиям лежит не свой собственный, а чужой опыт — сведения, полученные от родителей, друзей, знакомых, из телепередач и т. д. Этот опыт обычно абстрактен, не пережит, не выстрадан ребенком. Кроме того, нужно верно оценить свои объективные возможности — уровень учебной подготовки, здоровье, материальные условия семьи и, главное, свои способности и склонности.

На что ориентируются старшеклассники при выборе профессии? В 80-е годы для них наиболее значимыми были три фактора: престижность профессии (ее социальная ценность), качества личности, присущие представителям этой профессии, и принципы, нормы отношений, характерные для данного профессионального круга. Сейчас одним из наиболее важных факторов становится материальный — возможность много зарабатывать в будущем.

То, насколько престижной окажется выбранная профессия или вуз, в который ребенок собирается поступать, зависит от его уровня притязаний. Существует четкая тенденция, проявляющаяся на протяжении старших классов: чем ближе школьный выпуск, тем чаще пересмотры своих жизненных планов, ниже уровень притязаний. Это может быть следствием разумного отказа от беспочвенных надежд, но может быть и проявлением малодушия, страха перед решительным шагом.

Не все дети делают верный профессиональный выбор, оканчивая школу. Им позже придется заниматься нелюбимым делом или бросать вуз, освоенную профессию и начинать все с начала. Есть старшеклассники, которые вообще не могут сделать выбор.

С профессиональным самоопределением непосредственно связано самоопределение личностное. Вопрос: «Кем я буду?» — обычно сливается с вопросом: «Каким я буду?» Описывая свои поиски жизненного пути, старшеклассники часто останавливаются на этом втором аспекте.

«Интересно, какой я буду человек? Говорят, что люди со временем меняются. Кто — портится, а кто, наоборот, — найдет себя. А почему? От чего это зависит? Почему есть на свете добрые и злые? Почему одному доставляет удовольствие видеть страдающего человека, а другой готов пожертвовать всем ради его счастья? Мне это непонятно. И неужели мое сердце может когда-то окаменеть?» 10-й класс.

Самоопределение старших школьников, как профессиональное, так и личностное, становится центральным новообразованием ранней юности. Это новая внутренняя позиция, включающая осознание себя как члена общества, принятие своего места в нем.

28.Компоненты психической готовности к жизненному и профессиональному самоопределению.

В психологических периодизациях Д.Б. Эльконина и А.Н. Леонтьева ведущей деятельностью в юности признается учебно-профессиональная деятельность. Несмотря на то что во многих случаях юноша продолжает оставаться школьником, учебная деятельность в старших классах должна приобрести новую направленность и новое содержание, ориентированное на будущее. Речь может идти об избирательном отношении к некоторым учебным предметам, связанным с планируемой профессиональной деятельностью и необходимым для поступления в вуз (например, химия и биология для будущих медиков), о посещении подготовительных курсов, о включении в реальную трудовую деятельность в пробных формах (помощь воспитательнице в детском саду, автомеханику во время ремонтных работ автомобиля и т.п.). В других случаях юноши и девушки еще более приближаются к производственной сфере: продолжают образование в ПТУ, техникумах, колледжах, технических лицеях или начинают собственную трудовую жизнь, совмещая работу с учением в вечерних школах. По мнению Д.И. Фельдштейна, в юношеском возрасте характер развития определяют труд и учение как основные виды деятельности.

Другие психологи говорят о профессиональном самоопределении как ведущей деятельности в ранней юности. И.В. Дубровина уточняет, что к моменту окончания школы о самом самоопределении говорить рано, ибо это только намерения, планы на будущее, не реализованные еще в действительности. В старших классах формируется психологическая готовность к самоопределению. Готовность к самоопределению означает не завершенные в своем формировании психологические структуры и качества, а опеделенную зрелость личности, т.е. сформированность психологических образований и механизмов, обеспечивающих возможность роста личности сейчас и в будущем.

Содержание психологической готовности к самоопределению: — сформированность на высоком уровне психологических структур: теоретического мышления, основ научного и гражданского мировоззрения, самосознания и развитой рефлексии; — развитость потребностей, обеспечивающих содержательную наполненность личности (потребность занять внутреннюю позицию взрослого человека — члена общества, потребность в общении, потребность в труде, нравственные установки, ценностные ориентации, временные перспективы); — становление предпосылок индивидуальности как результат развития и осознания своих способностей и интересов, критического отношения к ним.

Большинство исследователей рассматривают профессиональное самоопределение как процесс, развернутый во времени. Профессиональное самоопределение — это многомерный и многоступенчатый процесс, в котором происходит выделение задач общества и формирование индивидуального стиля жизни, частью которой является профессиональная деятельность. В процессе профессионального самоопределения устанавливается баланс личных предпочтений и склонностей и существующей системы разделения труда.

Профессиональное самоопределение нельзя рассматривать как некоторый «стоп-кадр» процесса развития. Сделанный профессиональный выбор не сужает возможности: приобретаемый на избранном пути опыт изменяет картину дальнейших возможностей выбора человека и направление его дальнейшего развития, открывает для него новый, ранее недоступный мир. В раннем юношеском возрасте профессиональное самоопределение составляет важный момент личностного самоопределения, но не исчерпывает его1. Видение себя будущим профессионалом является показателем связи молодого человека с обществом, вхождения в общество. Выбор профессии фактически означает проецирование в будущее определенной социальной позиции. В современном понимании профессиональное самоопределение рассматривается не только как конкретный выбор профессии, но как непрерывный процесс поиска смысла в выбираемой, осваиваемой и выполняемой профессиональной деятельности. При таком понимании профессиональное самоопределение — это процесс чередующихся выборов, каждый из которых рассматривается как важное жизненное событие, определяющее дальнейшие шаги на пути профессионального развития личности.

Уже на предыдущих возрастных ступенях складываются представления о ряде профессий. Информированность о профессии, учет позиции близких людей, личные склонности и способности оказывают влияние на профессиональное самоопределение- молодых людей.

Чем старше юноша, тем настоятельнее необходимость выбора. Решение о выборе профессии принимается в течение нескольких лет, проходя ряд стадий. На стадии фантастического выбора (до 11 лет) ребенок, размышляя о будущем, еще не умеет связывать цели и средства. Первичный выбор, совершаемый на этой стадии, производится в условиях малодифференцированного представления о профессиях, при отсутствии выраженных интересов и склонностей. По мере интеллектуального развития подросток или юноша все больше интересуется условиями реальности, но еще не уверен в своих способностях — стадия пробного выбора (до 16—19 лет). Постепенно фокус его внимания сдвигается с субъективных факторов к реальным обстоятельствам. Из множества вариантов постепенно выделяются несколько наиболее реальных и приемлемых вариантов, между которыми и предстоит выбирать. Стадия реалистического выбора (после 19 лет) включает обсуждение вопроса с осведомленными лицами, осознание возможности конфликта между способностями, ценностями и объективными условиями реального мира. Опыт изучения проблемы профессионального самоопределения обобщен Н.С. Пряжниковым. В разработанной им содержательно-процессуальной модели профессионального самоопределения центром признается ценностно-нравственный аспект, развитие самосознания (развитая рефлексия, самопознание) и потребность в профессиональной компетентности. Основу профессионального самоопределения составляют следующие психологические факторы: — осознание ценности общественно полезного труда, — общая ориентировка в социально-экономической ситуации в стране, — осознание необходимости общей и профессиональной подготовки для полноценного самоопределения и самореализации, — общая ориентировка в мире профессионального труда, — выделение дальней профессиональной цели (мечты), — согласование мечты с другими важными жизненными целями (семейными, личностными, досуговыми), — знание о выбираемых целях, — знание о внутренних препятствиях, осложняющих достижение избранной цели, и др.

Одной из особенностей самоопределения современных подростков является ориентация на престижность профессий, на элитность, на «самое лучшее» в том смысле, как это субъективно понимается ими самими. Подростки и молодежь часто бывают захвачены идеей быстрой карьеры, блистательного и стремительного успеха, богатства. Пряжников говорит об опасности изощренной манипуляции, основанной на «лучших» конформистских традициях, когда с помощью искусных средств массовой информации и так называемого общественного мнения формируется основа для профессионального и личностного выбора конкретного человека, что подрывает самую суть самоопределения. Помощь молодому человеку со стороны общества и взрослых необходима, но в виде «разумной и неманипулятивной корректировки профессионального выбора, основанной не на выдаче готовых рекомендаций, а на постепенном формировании у самоопределяющегося подростка самой способности осознанно и самостоятельно планировать профессиональные и жизненные перспективы и при необходимости своевременно корректировать их».

29.Методы диагностики ценностных ориентаций, имплицитных представлений о мироустройстве, атрибутивных стилей, субъектных свойств личности.

Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности (С.С. Бубнов)

Методика «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности С.С. Бубнова» предназначена для изучения реализации ценностных ориентаций личности в реальных условиях жизнедеятельности. Методика содержит 66 закрытых вопросов, направленных на изучение реализации ценностных ориентаций личности в реальных условиях жизнедеятельности.

Степень выраженности каждой из полиструктурных ценностных ориентаций личности определяется с помощью ключа, представленного в бланке ответов. Соответственно этому подсчитывается количество положительных ответов во всех одиннадцати столбцах ценностей (описаны ниже по тексту). По результатам обработки индивидуальных данных строится графический профиль, отражающий выраженность каждой ценности. Для этого по вертикали фиксируется количественная выраженность ценностей (по шесть — бальной системе), а по горизонтали- виды ценностей.

Ценности в обобщенном виде:

Приятное времяпрепровождение, отдыха;

Высокое материальное благосостояние;

Поиск и наслаждение прекрасным;

Помощь и милосердие к другим людям;

Любовь;

Познание нового в мире, природе, человеке;

Высокий социальный статус и управление людьми;

Признание и уважение людей и ваяние на окружающих;

Социальная активность для достижения позитивных изменений в обществе;

Общение;

Здоровье.

Методика Рокича Ценностные ориентации. (Тест Милтона Рокича. / Исследование ценностных ориентаций М. Рокича. / Опросник ценности по Рокичу) позволяет исследовать направленность личности и определить ее отношение к окружающему миру, к другим людям, к себе самой, восприятие мира, ключевые мотивы поступков, основу "философии жизни".

Теория Рокича. М. Рокич рассматривал ценности как разновидность устойчивого убеждения, что некая цель или способ существования предпочтительнее, чем иной. Природа человеческих ценностей по Рокичу:

общее число ценностей, являющихся достоянием человека, сравнительно не велико,

все люди обладают одними и теми же ценностями, хотя и в различной степени,

ценности организованы в системы,

истоки человеческих ценностей прослеживаются в культуре, обществе и его институтах и личности.

влияние ценностей прослеживается практически во всех социальных феноменах, заслуживающих изучения.

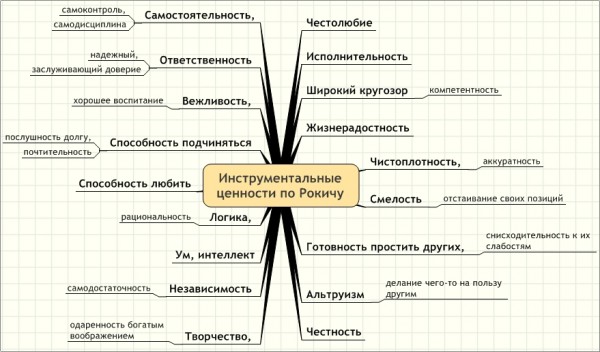

М. Рокич различает два класса ценностей — терминальные и инструментальные. Терминальные ценности М. Рокич определяет как убеждения в том, что какая-то конечная цель индивидуального существования (например, счастливая семейная жизнь, мир во всем мире) с личной и общественной точек зрения стоит того, чтобы к ней стремиться; инструментальные ценности — как убеждения в том, что какой-то образ действий (например, честность, рационализм) является с личной и общественной точек зрения предпочтительным в любых ситуациях. По сути, разведение терминальных и инструментальных ценностей производит уже достаточно традиционное различение ценностей-целей и ценностей-средств.

Методика Рокича Ценностные ориентации. (Тест Милтона Рокича. / Исследование ценностных ориентаций М. Рокича. / Опросник ценности по Рокичу):

Инструкция:

Вам будет предложен набор из 18 карточек с обозначением ценностей. Ваша задача – разложить их по порядку значимости для Вас как принципов, которыми Вы руководствуетесь в Вашей жизни. Внимательно изучите таблицу и, выбрав ту ценность, которая для Вас наиболее значима, поместите ее на первое место. Затем выберите вторую по значимости ценность и поместите ее вслед за первой. Затем проделайте то же со всеми оставшимися ценностями. Наименее важная останется последней и займет 18 место. Разработайте не спеша, вдумчиво. Конечный результат должен отражать Вашу истинную позицию.

.

Анализируя иерархию ценностей, следует обратить внимание на их группировку в содержательные блоки по разным основаниям. Так, например, выделяются конкретные и абстрактные ценности, ценности профессиональной самореализации и личной жизни и т. д. Инструментальные ценности могут группироваться в этические ценности, ценности общения, ценности дела; индивидуалистические и конформистские ценности, альтруистические ценности; ценности самоутверждения и ценности принятия других и т. д. Это далеко не все возможности субъективного структурирования системы ценностных ориентаций. Необходимо уловить индивидуальную закономерность. Если не удается выявить ни одной закономерности, можно предположить несформированность у личности системы ценностей или даже неискренность ответов.

Исследование лучше проводить индивидуально, но возможно и групповое тестирование.

Достоинствами методики являются универсальность, удобство и экономичность в проведении обследования и обработке результатов, гибкость — возможность варьировать как стимульный материал (списки ценностей), так и инструкции. Существенными ее недостатками являются влияние социальной желательности, возможность неискренности. Поэтому особую роль в данном случае играют мотивация диагностики, добровольный характер тестирования. Методику не рекомендуется применять в целях отбора и экспертизы. Для преодоления указанных недостатков и более глубокого проникновения в систему ценностных ориентаций возможны изменения инструкции, которые дают дополнительную диагностическую информацию и позволяют сделать более обоснованные выводы.

31 Вопрос. Методики диагностики готовности к осуществлению основных компонентов педагогической деятельности

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА

Диагностическая программа мастерства и творчества

воспитателей и специалистов (перечень критериев-показателей)

1. Способность к творчеству. Творчество – процесс создания нового. Педагогическое творчество – творчество, направленное на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса.

2. Способность воспитывать. Воспитание – регулируемый процесс передачи жизненного и общечеловеческого опыта, формирования сознания и мышления, взглядов и убеждений, духовного, нравственного и физического потенциалов, качеств и свойств личности.

3. Нравственность – правила, определяющие нравы, поведение, духовные и душевные качества и выполнение этих правил.

4. Педагогическая этика – наука о морали, понимание норм в педагогической деятельности. Моделирование воспитывающих ситуаций – способность педагога вызывать и чувства, и поступки дошкольников.

5. Культура педагогического общения – способность воспитателя воспринимать, понимать, усваивать, «держать себя», передавать содержание мыслей и чувств.

6. Культура педагогического общения. Общение – сложный многогранный процесс, который может выступать одновременно и как процесс взаимодействия личностей, и как процесс сопереживания.

Методики:

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА для изучения «барьеров» (затруднений) в работе педагога.

Анкета для самодиагностики способности воспитателя к саморазвитию.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА для определения уровня готовности педагога к гуманизации обучения.

Диагностические методики

(традиционные)

1. Выполнение государственных учебных программ.

2. Уровень знаний и умений детей.

3. Дифференциация обучения с целью предупреждения неуспеваемости.

4. Качество учебно-воспитательной работы определяется традиционными приоритетами:

1) ориентация на внешние результаты (внешний контроль);

2) на репродуктивный уровень усвоения;

3) однозначная трактовка каждого изучаемого явления;

4) одинаковое содержание образования;

5) при управлении деятельностью детей – установка на содержательно-процессуальные аспекты (что сделал и усвоил);

6) доминирование монолога, единообразия, идеологии

(современные)

Составление «авторских» программ «Уровень развития, воспитанности-обученности дошкольников».

Многоуровневая – с целью развития творческих способностей детей

Качество УВР определяется личностной ориентацией педагогического процесса:

1) на стимулирование собственных возможностей личности ребенка и воспитателя;

2) на поисковый и творческий уровень;

3) различные альтернативные трактовки изучаемых явлений;

4) вариативное содержание образования;

5) приоритет ценностно-смысло-вых аспектов (в чем видит смысл и назначение деятельности и др.);

6) доминирование диалога, индивидуальности, общечеловеческих ценностей

В структуре готовности к профессиональной педагогической деятельности выделены следующие функциональные блоки:

1. Личностно-мотивационный: включает профессионально важные качества, определяющие отношение к профессиональной деятельности.

2. Представление о целях профессиональной деятельности: качества определяют понимание и принятие задач, цели профессиональной деятельности.

3. Представление о содержании деятельности и способах ее выполнения: знания и умения, необходимые для выполнения профессиональной деятельности.

4. Информационный блок: качества, обеспечивающие восприятие, переработку и сохранение информации, необходимой для выполнения профессиональной деятельности.

5. Управление деятельностью и принятие решений: качества обеспечивают планирование, контроль и оценку собственной профессиональной деятельности.

32 Вопрос. Профессиональная мотивация педагога

Мотивы профессионального развития педагогов образовательного учреждения имеют ряд особенностей. К ним относятся такие мотивы как: мотив самостоятельности, реализации себя в творческой профессиональной деятельности личности; мотив личного развития, приобретения новой информации; мотив самоутверждения социального успеха; мотив принадлежности, общения, потребности быть в коллективе; мотив стабильности, защищенности, комфорта; мотив состязательности.

Для развития таких мотивов необходимо применять методы и приемы мотивации педагогов такие, как: административные (разработка и утверждение должностных инструкций и других регламентных документов, аттестация педагогов, предоставление дополнительных отпусков и др.), экономические (премирование, предоставление возможности проводить платные кружки, платные дополнительные услуги и др.), социально – психологические (благодарственные письма, грамоты, включение в состав творческих проблемных групп, команд разработчиков проектов, направление на курсы по перспективным направлениям педагогической деятельности и т.д.)

Анализируя факторы, мотивирующие и демотивирующие педагогов к эффективной работе и их профессионального развития, можно выделить и препятствующие профессиональному развитию. Такими факторами являются, прежде всего, личностные (состояние здоровья, ограниченные ресурсы, стесненные жизненные обстоятельства, собственная инерция). Недостаток времени так же отмечается как один из наиболее значимых препятствующих факторов.

При существующем интересе к своей работе среди стимулирующих факторов педагоги выделяют обучение на курсах и новизну деятельности, условия работы, возможность экспериментирования, возможность получения признания в коллективе.

1. Обоснованы организационные условия развития мотивации профессионального роста педагогов:

· саморазвитие лидерской компетентности руководителя;

· создание мотивационной среды;

· формирование профессиональной управленческой команды.

Разработана программа по развитию мотивации профессионального роста педагогов.

К организационно-педагогическим условиям, обеспечивающим благоприятную мотивационную среду, можно отнести:

1. Саморазвитие лидерской компетентности руководителя.

Современный руководитель – это творческая личность, способная преодолевать стереотипы и находить нетрадиционные пути решения стоящих перед школой задач, создавать и использовать инновационные управленческие технологии; личность, постоянно работающая над собой, над своими профессиональными и личностными качествами; стратег, видящий перспективу развития своей организации на несколько лет вперед, исходя из имеющихся социальных условий и ресурсов; носитель организационных перемен, вырабатывающий новые подходы к решению проблем, пропагандирующий новые ценности среди сотрудников, одержимый идеей, готовый преодолевать ради ее воплощения в жизнь длительные трудности; лидер, стремящийся не приказывать, а выслушивать коллег, психологически настроенный на одобрение предложений, являющийся энтузиастом и готовящий, поддерживающий энтузиастов.

2. Формирование профессиональной управленческой команды.

Под профессиональной управленческой командой понимается высший уровень рaзвития группы, состоящей из директора и его зaместителей, объединенных совместной деятельностью по достижению общей цели, исходя из профессиональной компетентности каждого и ориентированной на общий успех. Признаки управленческой комaнды: сплочeнность; сработанность; совмeстимость.

Профессиональная управленческая команда должна отвечать требованиям, которые могут развить и повысить профeссиональный рост педагогов:

- уважать и поддерживать стремление учителей к освоeнию новшеств, разработке новых методик и приемов;

- предлагать эффективное применение опыта педагогов в новых условиях;

- создавать и поддерживать благоприятный эмоциональный климат, педагогическую атмосферу открытости и свободы общения;

- учитывать индивидуальные особeнности пeдагогов, ценить способности каждого;

- устранять препятствия, мешающие педагогам продуктивно работать;

- создавать позитивную обратную связь.

Профессиональная управлeнческая команда создает положительную репутацию учреждению, положительная репутация учреждения привлекает лучших детей и родителей, а работа на лучших родитeлей привлекает новых талантливых педагогов в учрeждение.

3. Создание мотивационной среды.

Для мотивации профессионального роста педагогов создается среда, обеспeчивающая атмосферyвдохновения и желания продуктивно работать. Направления создания мотивационной среды:

- формирование устойчивой мотивации профессионального развития (акцент на ценностно-мотивационные детерминанты профессиональной деятельности и потребность в саморазвитии педагога);

- психологическое сопровождение профессионального развития педагогов;

- развитие системы повышения квалификации педагогов и обучения их в лицее;

- усиление индивидyальной и дифференцированной работы с педагогом, планирование его профессиональной карьеры.

Таким образом, соблюдая вышесказанный педагогические условия, возможно создать благоприятную мотивационную среду, обеспечивающую развитие мотивации профессионального роста педагогов образовательного учреждения.

33 Вопрос. Коммуникативная компетентность педагога

Таким образом, в настоящее время актуальным является поиск таких форм повышения квалификации и их сочетаний, которые в максимальной степени будут способствовать становлению ключевых компетенций педагогов:

овладение основами педагогической и творческой деятельности (индивидуальная компетенция);

овладение элементарными способностями по самопроектированию, самореализации и рефлексии (самостроительная компетенция);

овладение коммуникативной деятельностью по само- и взаимопомощи в общественной жизни (коммуникативная компетенция);

овладение навыками исследовательской деятельности (поисково-исследовательская компетенция);

овладение способами составления проектов и программ (проектировочная и программная компетенция).

компетенции информационных технологий и др.

Известно, что коммуникация в профессиональной деятельности выполняет три основные функции:

- коммуникативную, включающую обмен информацией;

- интерактивную, предусматривающую организацию взаимодействия;

- перцептивную, отражающую процесс восприятия и формирования образа другого человека и установления взаимодействия.

Мы считаем, что критерии развития коммуникативной компетенции должны соответствовать основным функциям и отражать следующие умения:

умение вести вербальный и невербальный обмен информацией, а также проводить диагностирование личных свойств и качеств собеседника;

умение вырабатывать стратегию, тактику и технику, взаимодействие с людьми, организовывать их совместную деятельность для достижения определенных социально значимых целей;

умение идентифицировать себя с собеседником, понимать, как он сам воспринимается партнером по общению и эмпатийно относится к нему.

Для развития этих умений предлагается во внутригимназической системе реализовать модель развития коммуникативной компетенции учителя. Она представляет собой целостную, достаточно динамичную систему, которая включает диагностический, информационно-мотивационный, проектно-организационный и обобщающий этапы.

На диагностическом этапе для исследования уровня развития коммуникативной компетентности педагогов применяются методы входной экспресс диагностики (тестирование, анкетирование).

Цель информационно-мотивационного этапа – актуализация проблемного поля учителя, рефлексирующего начало его деятельности. Результатом работы является пробуждение у педагога интереса к особенностям своей “Я-концепции” и своего профессионального развития, источникам и причинам своих практических затруднений в сфере коммуникаций.

Проектно-организационный этап предполагает выстраивание индивидуальных программ профессионального развития и саморазвития учителей гимназии, а практический – включение их в практическую деятельность по реализации этих программ.

На обобщающем этапе завершающим моментом нашей работы является повторное измерение тех показателей развития коммуникативной компетентности, что и во “входной диагностике”, сравнительный анализ произошедших изменений.

Данная модель обеспечивается системой организационно-педагогических и психолого-педагогических условий эффективного развития коммуникативной компетенции учителя.

Используемые методики оценки уровня развития:

Анкета “Мотивы трудового поведения”

Анкета “Оценка потребностей в развитии и саморазвитии”

Тест определения эмпатийных тенденций (Л.М Митина)

Тест “Коммуникативная компетентность” (авторский вариант)

Тест “Оценка самоконтроля в общении” (М.Снайдер)

Тест “Оценка уровня коммуникативных особенностей педагога” (В.Ф. Ряховский)

Тест определения характеристики коммуникативного компенента педагогического стиля (А.А.Леонтьев)

34 Вопрос. Психическое выгорание педагога,причины возникновения

Очевидно, что эффективность деятельности педагога обусловлена не только уровнем профессиональной компетентности, но и психоэмоциональным состоянием специалистов. Согласно данным научных исследований (Freudenberger, Maslach), профессиональная сфера «человек-человек», в которой заняты педагоги, психологи, врачи, социальные работники, менеджеры, продавцы и другие специалисты, работающие в сфере межличностного взаимодействия, отличается повышенной стрессогенностью.

Профессиональное выгорание рассматривается, в том числе, как долговременная стрессовая реакция, возникающая вследствие воздействия продолжительных профессиональных стрессоров средней и высокой интенсивности. Сегодня в литературе можно встретить различные трактовки этого понятия, такие как: "эмоциональное выгорание", "психическое выгорание", "профессиональное выгорание" - всё это разные названия одного и того же явления.

Синдром выгорания в определенной степени является защитным механизмом, поскольку позволяет человеку дозировать и экономно расходовать свои энергетические ресурсы. Однако данное утверждение справедливо лишь в том случае, когда речь идёт о самом начале формирования этого состояния. На более поздних стадиях выгорание отрицательно сказывается на исполнении профессиональных обязанностей и отношениях с окружающими. Один из характерных признаков выгорания - утрата интереса к работе. Таким образом, синдром выгорания негативно сказывается не только на профессиональной деятельности, но и в целом определяет качество жизни человека.

К стрессогенным особенностям педагогического общения относятся психологический климат (многие исследователи указывают на то, что конфликтность весьма характерна для педагогических коллективов); необходимость осуществления частых и продолжительных контактов с людьми (так называемый фактор «пресыщения общением»); взаимодействие с различными социальными группами (учащиеся, их родители, коллеги, представители администрации); специфика «объекта» труда,проявляющаяся в его собственной активности. Все ситуации общения, отягощенные высокой ответственностью за людей, сопровождаются высокой эмоциональной и интеллектуальной напряжённостью.

Также выявлены особенности личности, обусловливающие эмоциональное неблагополучие педагогов: рассогласование мотивов личности и деятельности учителя, рассогласование между индивидуально-типологическими особенностями личностями.

Среди особенностей педагогической деятельности, влияющих на повышенный уровень нервно-психического напряжения, называются: высокая социальная ответственность за результаты своих действий; информационные перегрузки мозга в сочетании с дефицитом времени на усвоение и переработку непрерывно поступающих сведений; неопределенность возникающих педагогических ситуаций; необходимость быстрого принятия решений и их реализации при дефиците информации о случившемся; повседневная рутина, выражающаяся в стандартности, повторяемости элементов, высокой технологичности труда учителя; ролевая конфликтность; социальная оценка – необходимость являться объектом наблюдения и оценивания как со стороны учащихся, так и со стороны администрации, а также представителей вышестоящих инстанций; организационные проблемы, включающие в себя такие недостатки в организации деятельности педагога, как несоответствующий научной организации труда режим трудовой деятельности, чрезмерная перегруженность учителей; отсроченность и относительность результатов деятельности.

35 Вопрос. Симптоматика проявлений эмоционального выгорания у педагогов.

Трудности исследования синдрома были связаны, с одной стороны, с неопределенностью и многокомпонентностью его описательных характеристик, с другой стороны, с отсутствием соответствующего измерительного инструментария. В настоящее время исследователи выделяют около 100 симптомов, так или иначе связанных с «психическим выгоранием». Среди них такие разрушительные симптомы, как:

• агрессивные и упаднические чувства,

• переживания чувства вины и зависимости,

• психосоматические недомогания,

• бессонница, нарушения сна,

• негативное отношение к работе,

• злоупотребление психоактиваторами (крепкий чай, кофе, медикаменты),

• употребление алкоголя и др.

Эмоциональное истощение рассматривается как основная составляющая «профессионального выгорания». Оно проявляется в переживаниях сниженного эмоционального фона, равнодушии или в эмоциональном перенасыщении.

Деперсонализация проявляется в деформации отношений с другими людьми. В одних случаях это может быть повышение зависимости от других. В иных случаях — повышение негативизма, циничности установок и чувств по отношению к реципиентам: пациентам, клиентам, подчиненным, коллегам и др.

Редуцирование личных достижений может проявляться либо в тенденции к негативному оцениванию себя, своих профессиональных достижений и успехов, негативизме относительно служебных достоинств и возможностей, либо в редуцировании собственного достоинства, ограничении своих возможностей, обязанностей по отношению к другим, снятии с себя ответственности и перекладывании ее на других.

Первый компонент, получивший название «аффективный», относится к сфере жалоб на свое здоровье, физическое самочувствие, нервное напряжение, эмоциональное истощение.

Второй компонент — деперсонализация — проявляется в изменении отношений либо к пациентам, либо к себе. Он получил название «установочный».

В третьем подходе к проблеме «выгорания» данный синдром рассматривается как одномерная конструкция (Pines, Aronson, 1988). Согласно такому подходу «выгорание» — это состояние физического и психического истощения, вызванного длительным пребыванием в эмоционально перегруженных ситуациях.

36 Вопрос. Методы диагностики профессионального выгорания педагогов

Методика диагностики профессионального выгорания (Евгений Павлович Ильин, доктор психологических наук, профессор, Российский государственный педагогический университет им А.И.Герцена.)Эмоциональное выгорание связано с психической усталостью человека, длительное время выполняющего одну и ту же работу. Предлагаемая методика дает объемную характеристику личности, подробную картину синдрома и позволяет наметить меры профилактики и психокоррекции.Эмоциональное выгорание у профессионалов представляет собой один из защитных механизмов, выражающийся в определенном эмоциональном отношении к своей профессиональной деятельности. Оно связано с психической усталостью человека, длительное время выполняющего одну и ту же работу, которая приводит к снижению силы мотива и меньшей эмоциональной реакции на различные рабочие ситуации (т. е. — к равнодушию).

Методика диагностики уровня профессионального выгорания Бойко.В отличие от западных исследователей, В.В. Бойко предлагает классифицировать синдром эмоционального выгорания по стадиям; в свою очередь для каждой стадии характерны те или иные симптомы.В.В. Бойко рассматривает профессиональное выгорание с позиций общего адаптационнаго синдрома Г.Селье. Выделяют 3 стадии развития выгорания, каждая из которых проявляется в виде 4 симптомов:напряжение,резистентность,истощение.

Опросник выгорания (перегорания) Маслач (англ. Maslach Burnout Inventory, сокр. MBI) - тестовая методика, предназначенная для диагностики профессионального выгорания. Создана в 1986 году Maslach и Jackson, в России адаптирована Водопьяновой, дополнена математической моделью НИПНИ им. Бехтерева.Можно выделить две основных теоретических структуры синдрома эмоционального выгорания: первая представляет выгорание как синдром, состоящий из нескольких симптомов разной степени выраженности; вторая представляет выгорание как процесс, а индивида - находящимся на одной из его стадий.

• методика определения психического выгорания А.А. Рукавишникова;

37 Вопрос. Профилактика психического выгорания у педагогов

На основе анализа причин выгорания мы выделили два основных пути его профилактики:

Помоги себе сам. Педагог, используя методы саморегуляции, релаксации может помочь себе избежать заболевания или ликвидировать его первые симптомы.

Профессиональной помощь в профилактике и преодолении синдрома выгорания. Здесь нагрузка ложится на плечи психологов образовательного учреждения

Цель программы:

обучать педагогов способам регуляции психоэмоционального состояния;

формировать в педагогическом коллективе благоприятный психологический микроклимат, способствующий сохранению и укреплению психического здоровья педагогов;

развивать систему профилактики стрессовых ситуаций, эмоционального выгорания в педагогической среде;

формировать у педагогов мотивацию к профессиональному самосовершенствованию личности.

Профилактическое направление — реализация превентивных программ-тренингов, ориентированных на предупреждение возникновения и развития эмоционального «выгорания» (с использованием элементов самодиагностики, дыхательной гимнастики, арттерапии). Например, тренинг толерантности (терпимости к раздражающим факторам). Одним из направлений работы по профилактике эмоционального «выгорания» является овладение педагогами методами психической саморегуляции. Высоким уровень психической саморегуляции повышает стрессоустойчивость и снижает риск возникновения «выгорания».

Основные задачи:

1. Снижение негативных переживаний и трансформация их в положительные эмоциональные состояния.

2. Ознакомление с техниками самоуправления и саморегуляции эмоциональных состояний с целью предупреждения и преодоления возможных последствий психического перенапряжения, поддержания оптимального уровня психических состояний в условиях профессиональной деятельности.

3. Формирование потребности в самоуправлении и саморегуляции своих эмоциональных состояний.

Для решения задач программы определены основные направления профилактики профессионального выгорания сотрудников:

психологическая поддержка;

психологическое консультирование;

психологическая коррекция.

За основу были взяты основные методы:

психологическая диагностика;

психологические беседы;

психологическое просвещение;

психологическая коррекция;

психологическое консультирование.

Психологическая поддержка предусматривает осуществление работы по трем направлениям:

· информирование;

· эмоциональная поддержка;

· повышение значимости педагогической профессии.

38 Вопрос. Детско-родительские отношения как обьект психодиагностики . Методы диагностики стилей родительского воспитания.

Семья – один из важнейших воспитательных институтов, роль и значение которого в формировании личности трудно переоценить. В семье тесно сплетены супружеские, родительские и детские взаимоотношения. Дети остро реагируют на все изменения в семье. Они особенно сензитивны к оценке взрослого, его позиции по отношению к себе, к состояниям матери и отца, изменению стереотипов повседневной жизни и т.д.

Наиболее остро дети переживают нарушение контакта с родителями в результате развода, длительных отлучек одного или обоих родителей, внутрисемейного конфликта, отсутствия родительского тепла, отказа от ребенка и пр. Поэтому позитивное общение с родителями – важнейший фактор нормального психологического развития ребенка.

Подробное диагностическое обследование психического развития ребенка включает в себя изучение содержания контактов родителей с детьми. Чтобы понять многие супружеские конфликты и причину напряженности в семье, практический психолог должен знать, как строится межличностное общение родителей и детей. С помощью методик диагностики детско-родительских отношений он может получить сведения об отклонениях в психическом развитии ребенка, выяснить причины супружеских ссор и конфликтов. Эти методики разделяются на две группы: одни исследуют межличностные отношения в системе «родитель – ребенок» глазами родителя, другие – глазами ребенка.

Методики исследования межличностных отношений в системе «родитель – ребенок» глазами родителя. Важнейшая сфера деятельности семейного психолога – работа с родителями, ибо их роль определяет формирование уникальной для каждого ребенка социальной ситуации развития.

Изучая межличностные отношения в системе «родитель–ребенок» глазами родителя, практический семейный психолог обращает внимание на особенности семейного воспитания:

родительские установки и реакции;

отношение родителей к ребенку и жизни в семье;

нарушения воспитательного процесса в семье;

причины отклонений в семейном воспитании;

типы воспитания;

уровень родительской компетентности и т.п.

Эти аспекты взаимоотношения родителей и детей исследуются с помощью социальных методик.

Тест «Родительско-детские отношения» (РАКТ) (американские психологи Е.С. Шефер, Р.К. Белл; адаптирован Т.Н. Нещерет).

Тест-опросник анализа семейного воспитания и профилактики нарушений воспитания (АСВ) (Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис) предназначен для изучения нарушений в жизни семьи и причин отклонений в семейном воспитании.

Тест-опросник родительского отношения (ОРО) (А.Я. Варг, В.В. Столин) представляет собой психодиагностический инструмент, ориентированный на выявление родительского отношения у лиц, обращающихся за психологической помощью по вопросам воспитания детей и общения с ними.

Опросник для исследования эмоциональной стороны детско-родительского взаимодействия (Е.И. Захарова).

Методики исследования межличностных отношений в системе «родитель – ребенок» глазами ребенка. Наиболее популярен у психологов графический тест «Рисунок семьи», который широко используется в многочисленных исследованиях межличностных отношений и практических разработках благодаря простоте процедуры проведения и точности показателей, получаемых в результате работы.

Широко известна также проективная методика Р. Жиля, исследующая межличностные отношения ребенка и его восприятие внутрисемейных отношений.

Эффективна методика А.Г. Лидерса и И.В. Анисимовой «Диагностика эмоциональных отношений в семье», разработанная для двух возрастных групп: для дошкольников и младших школьников; для подростков.

Авторитарный стиль воспитания

Общение между детьми и родителями как такового не происходит, его заменяют жесткие требования и правила. Родители чаще всего отдают приказания и ждут, что они будут в точности выполнены, обсуждения не допускается.Дети в таких семьях, как правило, непритязательны, замкнуты, боязливы, угрюмы и раздражительны. Девочки обычно остаются пассивными и зависимыми на протяжении подросткового и юношеского возраста. Мальчики могут стать неуправляемыми и агрессивными и чрезвычайно бурно реагировать на запрещающее и карающее окружение, в котором их растили.

Либеральный стиль воспитания

Родители почти совсем не регламентируют поведение ребенка, открыты для общения с детьми. Детям предоставлена полная свобода при незначительном руководстве со стороны родителей.Отсутствие каких-либо ограничений приводит к непослушанию и агрессивности, дети часто на людях ведут себя неадекватно, склонны потакать своим слабостям, импульсивны. При благоприятном стечении обстоятельств дети в таких семьях становятся активными, решительными и творческими личностями. Если же попустительство сопровождается открытой неприязнью со стороны родителей, ребенка ничто не удерживает от того, чтобы дать волю своим самым разрушительным импульсам.

Отвергающий стиль воспитания

Своим поведением родители демонстрируют явное или скрытое неприятие ребенка. Например, в тех случаях, когда рождение ребенка было изначально нежелательным или если хотели девочку, а родился мальчик. Ребенок изначально не соответствует ожиданиям родителей. Бывает, что малыш на первый взгляд желанен, к нему внимательно относятся, о нем заботятся, но у него нет душевного контакта с родителями.Как правило, в таких семьях дети становятся либо агрессивными, либо забитыми, замкнутыми, робкими, обидчивыми. Непринятие порождает в ребенке чувство протеста. В характере формируются черты неустойчивости, негативизма, особенно в отношении взрослых.

Индифферентный стиль воспитания

Родители не устанавливают для детей никаких ограничений, безразличны к ним, закрыты для общения. Часто они так погружены в собственные проблемы, что у них просто не остается времени и сил на воспитание детей.Если безразличие родителей сочетается с враждебностью, ребенок может проявить склонность к асоциальному поведению.

Гиперсоциальный стиль воспитания

Родители стремятся педантично выполнять все рекомендации по "идеальному" воспитанию ребенка.Дети в подобных семьях чрезмерно дисциплинированны и исполнительны. Они вынуждены постоянно подавлять свои эмоции и сдерживать желания.Результатом такого воспитания становится бурный протест, агрессивное поведение ребенка, иногда и аутоагрессия.

Эгоцентрический стиль воспитания

Ребенку, часто единственному, долгожданному, навязывается представление о себе как о сверхценном человеке. Он становится кумиром и "смыслом жизни" родителей. При этом интересы окружающих нередко игнорируются, приносятся в жертву ребенку.В результате он не умеет понимать и принимать во внимание интересы других, не переносит никаких ограничений, агрессивно воспринимает любые преграды. Такой ребенок расторможен, неустойчив, капризен.

Авторитетный стиль воспитания

Наиболее эффективный и благоприятный для развития гармоничной личности ребенка. Родители признают и поощряют растущую автономию своих детей. Открыты для общения и обсуждения с детьми установленных правил поведения, допускают изменения своих требований в разумных пределах.Дети в таких семьях превосходно адаптированы, уверены в себе, у них развит самоконтроль и социальные навыки, они хорошо учатся в школе и обладают высокой самооценкой.

39 .Вопрос.Методы диагностики стилей родительского воспитания

Методики диагностики детско-родительских отношений

"Анализ семейных взаимоотношений" (АСВ) Опросник для родителей в двух вариантах – детском и подростковом, предназначен для анализа семейного воспитания и причин его нарушения. Опросник можно использовать в исследовании тех проблемных семей, где есть нервные дети и подростки с явными акцентуациями характера и отклонениями в поведении.

"Лики родительской любви" данный опросник поможет и отцу и матери оценить, на каких основаниях строится их отношение к ребенку.

"Мера заботы" многие нарушения в поведении и развитии ребенка связаны с недостаточным или чрезмерным вниманием к нему родителей. Этот тест поможет разобраться, насколько верна воспитательная позиция.

Методика идентификации детей с родителями опросник А. И. Зарова Посредством методики диагностируются компетентность и престижность родителей в восприятии детей, и особенности эмоциональных отношений с родителями.

Методика PARI (parental attitude research instrument) предназначена для изучения отношения родителей (прежде всего, матерей) к разным сторонам семейной жизни (семейной роли, к ребенку: оптимальный эмоциональный контакт, излишняя эмоциональная дистанция с ребенком, излишняя концентрация на ребенке). Авторы — американские психологи Е.С. Шефер и Р.К. Белл. Эта методика широко использовалась в Польше (Рембовски) и Чехословакии (Котаскова). В нашей стране адаптирована Т.В. Нещерет.

Опросник родительского отношения (ОРО) тест-опросник представляет собой психодиагностический инструмент, ориентированный на выявление родительского отношения у лиц, обращающихся за психологической помощью по вопросам воспитания детей и общения с ними. Родительское отношение понимается как система разнообразных чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и понимания характера личности ребенка, его поступков.

"Поведение родителей и отношение подростков к ним" Е. Шафер (ПОР - Подростки о родителях) назначение теста - изучение установок, поведения и методов воспитания родителей так, как видят их дети в подростковом возрасте.

"Стратегии семейного воспитния" С помощью этого теста можно оценить свою стратегию семейного воспитания (стиль): авторитетный, авторитарный, либеральный и индифферентный.

40 Вопрос. Взаимосвязь диагностики и коррекции детско-родительских отношений

1. "Семейная фотография". Эта техника используется для работы с любой семьей, члены которой могут вербально общаться. Применяется для изучения структуры семьи, ролей, коммуникаций и внутрисемейных взаимоотношений.

На основе данной техники можно проанализировать влияние прошлого семьи на ее настоящее. Эта техника поощряет членов семьи подвергать сомнению семейные мифы, правила, системы верований и роли, которые они играют. Методика используется для диагностики и коррекции семейных взаимоотношений.

2. "Семейная скульптура" и "Семейная хореография". Эти методики относятся к социометрическим методикам коррекционной работы с семьей. Они представляют психологу следующие возможности:

Уводят коррекционный процесс от интеллектуального и эмоционального обсуждения к реальному взаимодействию членов семьи. Это увеличивает активность каждого члена семьи, что, в свою очередь, повышает спонтанность и уменьшает сопротивление клиента, в основе которого лежит интеллектуальная сфера.

Помещают настоящее, прошлое и предвидимое будущее в операциональную систему "здесь и сейчас". Клиент может помнить о прошлом, но не в состоянии его изменить. Клиент может предвидеть будущее, но не в состоянии жить в нем. Помещая все это в "здесь и сейчас" клиенты могут непосредственно взаимодействовать с прошлым и с будущим, изменяя при этом свое поведение, межличностное и в семье.

Методики содержат в себе элементы личностной проекции и идентификации: чувства, установки поведенчески выражаются в межличностном взаимодействии и таким образом становятся доступными изучению и изменению.

Рельефно представляют и драматизируют ролевое поведение. Члены семьи могут наблюдать, что каждый из них делает, как его поведение воспринимается другими, какие роли поддерживаются семьей, а какие - отвергаются.

Содержат элемент неожиданности для клиентов - не соответствуют тому, как они представляют себе работу на коррекционном занятии, и поэтому могут снять сопротивление клиентов, с которым так или иначе приходится сталкиваться.

Привлекают внимание и интерес клиента, представляя собой своеобразную форму метакоммуникации. Новые сообщения формулируются, выражаются и принимаются без каких бы то ни было предварительных обсуждений. Например, когда

семья занимается ваянием скульптуры и отца помещают вне семейного круга, спиной к остальным членам семьи, здесь возникает множество мощных посланий для мужа, жены, детей и всей семьи как единого целого.

Фокусируют внимание на социальной системе и процессе социального взаимодействия. Чувство изоляции и одиночества, возникающее у идентифицированного клиента, у того, кто, по мнению семьи, "болен", подвергается вызову по мере того, как семья как бы смотрит на себя со стороны. На основе социометрических методик можно наблюдать и изучать такие факторы, как индивидуализация, навыки разрешения конфликтов, регуляция близости, отдаленности и т.д.

3. "Ролевая карточная игра" - метод определения ролевого поведения, которое ожидается от членов семьи и воспринимается другими членами этой семьи как адекватное. Техника "ролевой карточной игры" представляет собой невербальную методику, выявляющую те роли и обязанности во внутрисемейном взаимодействии, которые выполняет каждый член семьи.

4. "Семейный ритуал". Методика относится к структурным методикам психокоррекционной работы в семейных отношениях.

Цель структурных методик - так реорганизовать систему, чтобы ее члены могли перейти с одной позиции на другую, от одной роли к другой, установить и поддержать адекватные границы между позициями в системе и, таким образом, способствуя тому, чтобы система реорганизовала сама себя.

Структурные методики особенно важны и применяются на начальных стадиях коррекционной работы.

Главное для психолога в данной системе - присоединиться к системе и одновременно не быть поглощенным ею.

5. Социальный ритуал - это система действий, совместно выработанных членами группы, в которой все виды поведения определены в строгой последовательности. Ритуалы являются основным источником групповой сплоченности и внутригрупповых связей. Они служат нормативному регулированию функционирования группы, координируя поведение каждого для осуществления общей цели. Примерами культурных и семейных ритуалов могут быть похороны и траурные церемонии, дни рождения, свадьбы, годовщины, окончание института и другие события, особые для данной группы.

Повторяющиеся симптоматические стереотипы взаимодействия присутствуют как ритуальные формы поведения.

7. Создание аналогичных ситуаций. Под аналогичными ситуациями понимается использование метафор, которые помогают клиентам (семьям или отдельным клиентам) более четко определить свою проблему для того, чтобы ее разрешить. Метафора является эффективным способом обсуждения жизненного опыта и символизирует конкретные формы общения и поведения, предлагая такое их описание, которое отражает совсем другое явление, существующее в иной системе внутригруппового взаимодействия. Через аналогии позитивные поведенческие изменения могут осуществляться спонтанно и в соответствии с общими целями коррекционного процесса.

8. "Сравнение ценностей". Данная методика, основанная на системном подходе, предполагает, что любые взаимоотношения в семье могут быть рассмотрены как целостные. Методика определяет ценности и социальные роли как неотъемлемую часть социально-психологического процесса и построена на восприятии и взаимных объяснениях членов супружеской пары или семьи.

Она направлена на выявление ценностей, влияющих на внутрисемейные взаимоотношения, и дает возможность как психологам, так и клиентам получить доступ к проблемам, сходствам, различиям и взаимодополняющим позициям, существующим в данной семье.

Данная методика наиболее эффективна для помощи членам семьи в эффективном общении друг с другом; прояснения подозрений по поводу того, что кто-то кого-то не ценит; подозрений в манипуляции.

9. "Экокарта" - метод описания места данной семьи в расширенной семейной системе и социальном сообществе.

Большое внимание уделяется тем внутренним и внешним ресурсам, которые доступны семье.

Цель методики - схематически изобразить семью и изучить ее потребности, а также исследовать взаимосвязи с другими семьями, социальными организациями и институтами. Связи, напряженность, поддержка и множество других проявлений внутрисемейных и метасемейных взаимоотношений могут быть наглядно представлены на основе этой методики. Кроме того, методика позволяет выявить эмоциональные и материальные ресурсы семьи.

"Экокарта" представляет собой карту взаимоотношений семьи внутри себя и с внешним миром. В основе методики лежит беседа, цель которой формулируется как получение информации психологом от клиента о связях, которые существуют внутри семьи и вне ее в различных социальных средах, и изображение этой информации в графическом виде.

10. "Соломенная башня" - это упражнение, адаптированное Пекманом (1984) для использования в семейной работе.

Клиентов просят взять коробочку с соломкой, клейкую ленту и вместе построить соломенную башню. Можно использовать другие материалы, например строительные блоки.

Разрешение этой задачи возможно только при реализации совместных действий. А психолог получает возможность наблюдать поведение семьи не по рассказам клиентов, а непосредственно в действии.

При выполнении данной задачи члены семьи ведут себя гак же, как и в обычной жизни.