- •Глава 1. Виды и формы предприятий 7

- •Глава 2. Имущество предприятия (основные фонды) 14

- •Глава 3. Имущество предприятия (оборотные средства) 24

- •Глава 4. Затраты, расходы, прибыль предприятия 36

- •Глава 5. Ценообразование на продукцию предприятия 49

- •Глава 6. Бизнес-планирование 61

- •Глава 7. Организационная структура предприятия 69

- •Глава 8. Управление предприятием 85

- •Глава 9. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия 93

- •Глава 1. Виды и формы предприятий

- •1.1. Понятие предпринимательской деятельности

- •1.2. Виды предприятий

- •1.3. Организационно-правовые формы предприятий

- •1.4. Коммерческие и некоммерческие организации

- •1.5. Хозяйственные товарищества

- •1.5.1. Полное товарищество

- •1.5.2. Коммандитное товарищество

- •1.6. Хозяйственные общества

- •1.6.1. Общество с ограниченной ответственностью

- •1.6.2. Акционерные общества

- •1.7. Прочие формы бизнеса

- •1.7.1. Кооперативы

- •1.7.2. Специфические формы предпринимательства за рубежом

- •Глава 2. Имущество предприятия (основные фонды)

- •2.1. Состав основных фондов (оф)

- •2.2. Оценка основных фондов, или определение стоимости

- •2.3. Износ оф

- •2.4. Амортизация основных фондов

- •2.4.1. Линейные модели

- •Расчет амортизационных начислений линейным и методом объемов производства

- •2.4.2. Нелинейные методы

- •2.4.3. Способы амортизации основных фондов разрешённые в рф

- •2.4.4. Амортизация и Налоговый кодекс рф

- •2.5. Показатели использования оф

- •Глава 3. Имущество предприятия (оборотные средства)

- •3.1.Обзор и основных понятий

- •3.2. Источники формирования ос

- •2. Привлеченные средства:

- •3.3. Нормирование ос

- •3.4. Показатели эффективности использования ос

- •3.5. Управление оборотным капиталом

- •3.5.1. Политика предприятия в области оборотного капитала

- •3.6. Стратегия финансирования текущих активов

- •3.7. Компоненты оборотного капитала

- •3.8. Расчет финансового цикла

- •3.9. Модели управления запасами

- •3.9.1. Модель Баумола

- •3.9.2. Модель Миллера — Орра

- •Глава 4. Затраты, расходы, прибыль предприятия

- •4.1. Прибыль предприятия

- •4.1.1. Как определить доход от реализации

- •4.1.2. Как определить внереализационные доходы

- •4.2. Расходы: затраты и убытки

- •4.2.1. Классификация расходов

- •4.2.2. Группировка расходов в целях налогообложения прибыли

- •4.2.2.1. Порядок признания расходов для целей налогообложения

- •4.2.2.2. Расходы, связанные с производством и реализацией

- •4.2.2.3. Материальные расходы

- •4.2.2.4. Расходы на оплату труда

- •4.2.2.5. Суммы амортизационных отчислений

- •4.2.2.6. Расходы на ремонт основных средств

- •4.2.2.7. Расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки

- •4.2.2.8. Расходы на обязательное и добровольное страхование имущества

- •4.2.2.9. Прочие расходы

- •4.2.2.10. Внереализационные расходы

- •4.2.2.11. Признание расходов при кассовом методе

- •4.2.2.12. Признание расходов при методе начисления

- •4.2.2.13. Налоговый учет расходов

- •4.3. Налоговая система рф (основные положения)

- •Федеральные (на уровне России);

- •Республиканские (субъектов Федерации) (на уровне республик, краев, областей);

- •Местные (уровень городов и районов).

- •Налоговая система рф

- •4.4. Основные налоги, взимаемые с предприятия

- •Налог на имущество предприятий

- •Федеральные (на уровне России);

- •Республиканские (субъектов Федерации) (на уровне республик, краев, областей);

- •Местные (уровень городов и районов).

- •Глава 5. Ценообразование на продукцию предприятия

- •5.1. Основные понятия

- •5.2. Классификация цен

- •5.2.1. Цены, обслуживающие национальную экономику

- •5.2.2. Цены внешнеторговые

- •5.2.3. Установление цен по степени участия государства в ценообразовании

- •5.2.4. Установление цен по стадиям ценообразования

- •5.3. Факторы, влияющие на величину цены

- •Исходя из сложившихся на рынке традиций ценообразования.

- •Следование за ценами рыночного лидера.

- •5.3.1. Установление цены продажи

- •Глава 6. Бизнес-планирование

- •6.1. Понятие, виды и методы планирования

- •6.2. Бизнес-планирование

- •6.2.1. Цель бизнес-плана

- •Самоутверждения

- •Инструмент управления

- •6.3. Схемы бизнес планирования

- •6.4. Структура бизнес плана

- •6.5. Специальные методы, используемые в анализе инвестиционной деятельности

- •2. Метод индекса рентабельности (рi)

- •3. Метод внутренней процентной ставки (irr)

- •6.6. Финансовый план инвестиционного проекта

- •2. Валюта баланса показывает величину собственных средств:

- •Глава 7. Организационная структура предприятия

- •7.1. Проектирование оргструктуры предприятия

- •7.2. Эволюция оргструктур. Бюрократические и органические организации

- •Сравнительные характеристики типов структур управления

- •7.3. Традиционные типы организационных структур

- •7.3.1. Линейная организация.

- •7.3.2. Функциональная организация.

- •7.3.3. Дивизиональная организация.

- •7.3.4. Матричная организация

- •7.4. Новые методы построения организации

- •7.4.1. Эдхократическая организация.

- •7.4.2. Многомерная организация.

- •7.4.3. Предпринимательская организация.

- •7.5. Реструктуризация российских предприятий. Управленческий аспект.

- •Глава 8. Управление предприятием

- •8.1. Функция управления - мотивация

- •8.2. Содержательные теории мотивации (бихевиористический или поведенческий подход)

- •8.2.1. Теория мотивации по а. Маслоу.

- •8.2.2. Теория мотивации Фредерика Герцберга

- •Факторы, влияющие на удовлетворенность в работе

- •8.3. Процессуальные теории мотивации

- •8.4. Стили управления

- •Глава 9. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия

- •9.1. Показатели, используемые для анализа результатов хозяйственной деятельности предприятия

- •1. Показатели, характеризующие экономический потенциал фирмы.

- •2. Показатели, характеризующие общие результаты хозяйственной деятельности фирмы (отчетные показатели)

- •9.2. Показатели, характеризующие эффективность деятельности фирмы

- •9.2.1. Абсолютные показатели:

- •9.2.2. Относительные показатели:

- •9.2.3. Коэффициенты оборачиваемости основного капитала и капиталовооруженности труда:

- •9.2.4. Показатели, характеризующие финансовое положение фирмы

- •9.3. Учет и учетная политика на предприятии

- •9.3.1. Понятие учёта его виды

- •9.4. Понятие и содержание финансовой отчетности

- •9.4.1. Основные требования к составлению финансовой отчетности

- •9.4.2. Требования к составлению финансовой отчетности в России

- •9.5. Основные пользователи финансовой отчетности

- •9.6. Взаимосвязь состава и содержания отчетности с развитием организационно-правовых форм хозяйствования

- •9.6.1. Отчетность малого предприятия

- •9.6.2. Отчетность общественных организаций

- •9.6.3. Отчетность некоммерческих организаций

- •9.6.4. Отчетность хозяйственных обществ

- •9.6.5. Отчетность при ликвидации и реорганизации

- •9.6.6. Отчетность бюджетных и других организаций

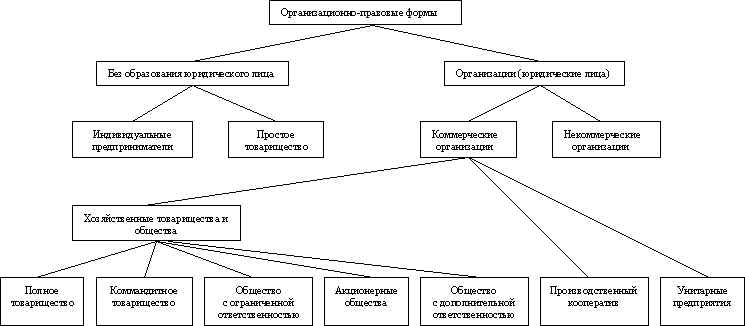

1.3. Организационно-правовые формы предприятий

Применяемая сегодня в России система организационно-правовых форм хозяйственной деятельности, введенная в основном Гражданским кодексом РФ в 1995—1996 гг., включает 2 формы предпринимательства без образования юридического лица, 7 видов коммерческих организаций и 7 видов некоммерческих организаций.

В своей основе она довольно близка к системам, действующим во многих европейских и прочих странах (Франция, Германия, Испания и др. в меньшей степени — Великобритания, США, Япония). Сходство это относится и к перечню применяемых организационно-правовых форм, и ко многим частным правилам, регулирующим их создание и функционирование, что позволяет практически без особой подготовки ориентироваться зарубежным бизнесменам в многообразии российских фирм, а нашим предпринимателям — достаточно уверенно чувствовать себя (в данном аспекте, конечно) за рубежом. Вместе с тем в обоих отношениях (структура системы и частные правила) существует огромное количество различий, серьезность которых варьируется от страны к стране.

Рис. 1.1. Организационно-правовые формы предпринимательства в России

1.4. Коммерческие и некоммерческие организации

Коммерческими называются организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Согласно ГК РФ, к их числу относятся хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия, данный список является исчерпывающим, то есть не может быть расширен иначе, кроме как путем внесения изменений в кодекс.

Соответственно некоммерческими считаются организации, для которых извлечение прибыли не является основной целью и не распределяется среди участников. К их числу относятся потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации, некоммерческие партнерства, фонды, учреждения, автономные некоммерческие организации, ассоциации и союзы; данный список в отличие от предыдущего является открытым.

Российское законодательство определяет хозяйственные товарищества и общества, как коммерческие организации с разделенным на доли участников уставным (складочным) капиталом. Во всех странах рыночной экономики представители этой группы играют ведущую роль в хозяйственной деятельности, в том числе связанной с выходом на мировые рынки. При их изучении надо иметь в виду следующее обстоятельство (которое, впрочем, относится и к другим видам организаций).

Используемые в нашей стране термины, относящиеся к данной области, как правило, имеют аналоги в других странах — это вполне естественно, так как современное российское законодательство построено с учетом, как современной зарубежной практики, так и богатого отечественного дореволюционного опыта, который, в свою очередь, имел общие корни с мировой практикой того времени. Вместе с тем сходство терминологии может всерьез подвести того, кто понадеется на полную идентичность понятий (особенно учитывая нередко встречающиеся в литературе ошибки перевода).

1.5. Хозяйственные товарищества

1.5.1. Полное товарищество

ГК РФ признает полным такое товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и солидарно несут по его обязательствам субсидиарную ответственность.

Одним из основных понятий, характеризующих полное товарищество, является складочный капитал.

Складочный капитал образуется в результате внесения учредителями товарищества своих вкладов, и его величина, по крайней мере, в начальный период деятельности, определяет финансовые возможности организации, образуя материальную базу ее функционирования. Соотношение вкладов участников определяет, как правило, распределение прибыли и убытков товарищества, а также права участников на получение части имущества или ее стоимости при выбытии из товарищества. Общая же величина складочного капитала в дальнейшем особой роли не играет, формируя только условие для распределения прибыли между участниками.

Полное товарищество не имеет устава, оно создается и действует на основании учредительного договора, подписываемого всеми участниками. В договоре приводятся:

обязательные для любого юридического лица сведения (наименование, местонахождение, порядок совместной деятельности участников по созданию товарищества, условия передачи ему имущества и участия в его деятельности, порядок управления его деятельностью, условия и порядок распределения прибыли и убытков между участниками, порядок выхода участников из его состава),

размер и состав складочного капитала;

размер и порядок изменения долей участников в складочном капитале;

размер, состав, сроки и порядок внесения вкладов;

ответственность участников за нарушение обязанностей по внесению вкладов.

Участие в полном товариществе налагает довольно жесткие обязанности. Так, запрещено одновременное участие более чем в одном полном товариществе (ввиду особого характера ответственности по обязательствам последнего). Участник не имеет права без согласия остальных участников совершать от своего имени сделки, однородные с теми, которые составляют предмет деятельности товарищества. К моменту регистрации товарищества каждый участник обязан внести не менее половины своего вклада в складочный капитал (остальная часть вносится в сроки, установленные учредительным договором). Кроме того, каждый товарищ должен участвовать в его деятельности в соответствии с учредительным договором.

Управление деятельностью полного товарищества осуществляется по общему согласию всех участников; каждый участник имеет, как правило, один голос (вместе с тем учредительный договор может предусматривать иной порядок, а также возможность принятия решений большинством голосов). Каждый участник имеет право знакомиться со всей документацией товарищества, а также (если договором не установлено иного способа ведения дел) действовать от имени товарищества.

Важнейшим вопросом является изменение состава участников полного товарищества.

Участник вправе выйти из товарищества, учрежденного без указания срока, заявив не менее чем за 6 месяцев о своем намерении; если товарищество создано на определенный срок, то отказ от участия в нем допускается лишь по уважительной причине. Вместе с тем предусматривается возможность исключения в судебном порядке кого-либо из участников по единогласному решению остальных участников. Выбывшему участнику, как правило, выплачивается стоимость части имущества товарищества, соответствующая его доле в складочном капитале. Доли участников наследуются и передаются в порядке правопреемства, но вступление наследника (правопреемника) в товарищество осуществляется только с согласия других участников. Наконец, возможен вариант изменения состава товарищей путем передачи одним из участников (с согласия остальных) своей доли в складочном капитале или ее части другому участнику или третьему лицу.

Ввиду чрезвычайно сильной взаимозависимости полного товарищества и его участников целый ряд событий, затрагивающих участников, может привести к ликвидации товарищества. К числу таковых относятся, в частности: выход участника; смерть участника — физического лица или ликвидация участника — юридического лица; обращение кредитором кого-либо из участников взыскания на часть имущества товарищества; открытие в отношении участника реорганизационных процедур по решению суда; признание участника банкротом. Однако, если это предусмотрено учредительным договором или соглашением оставшихся участников, товарищество может продолжить свою деятельность.

Как и любое другое юридическое лицо, полное товарищество может быть ликвидировано по решению его участников, по решению суда при нарушении требований законодательства и в соответствии с процедурой банкротства. Основанием ликвидации полного товарищества является также уменьшение числа его участников до одного (в течение 6 месяцев с момента такого уменьшения данный участник вправе преобразовать товарищество в хозяйственное общество).