- •2004 Физика и химия стекла . Том 30, №1

- •Исследование воздействия фрактально-матричных структуризаторов на процессы образования и роста наноразмерных структур1

- •Фрактально-матричные структуризаторы «Айрэс» в качестве преобразователей волновых полей

- •Методики экспериментальных исследований и используемое экспериментальное оборудование

- •Результаты экспериментальных исследований, полученные с помощью оптической микроскопии

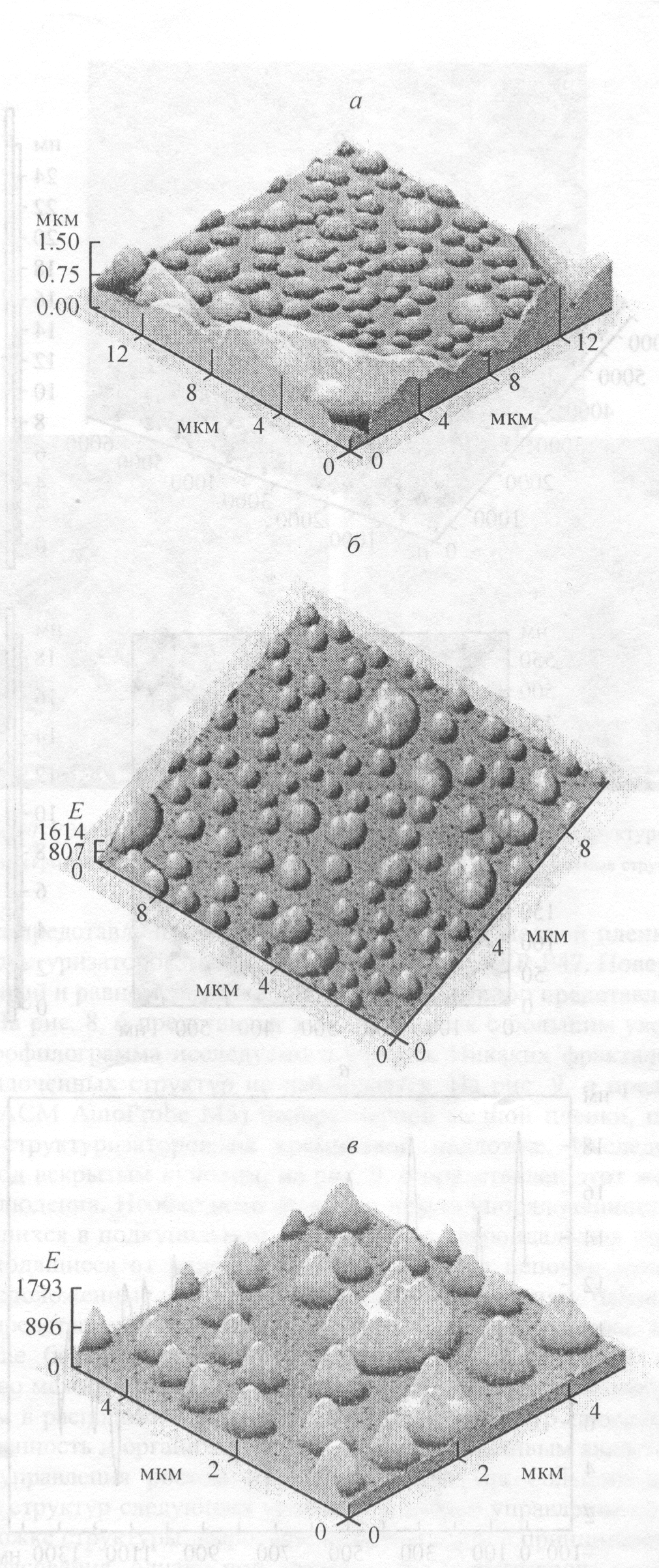

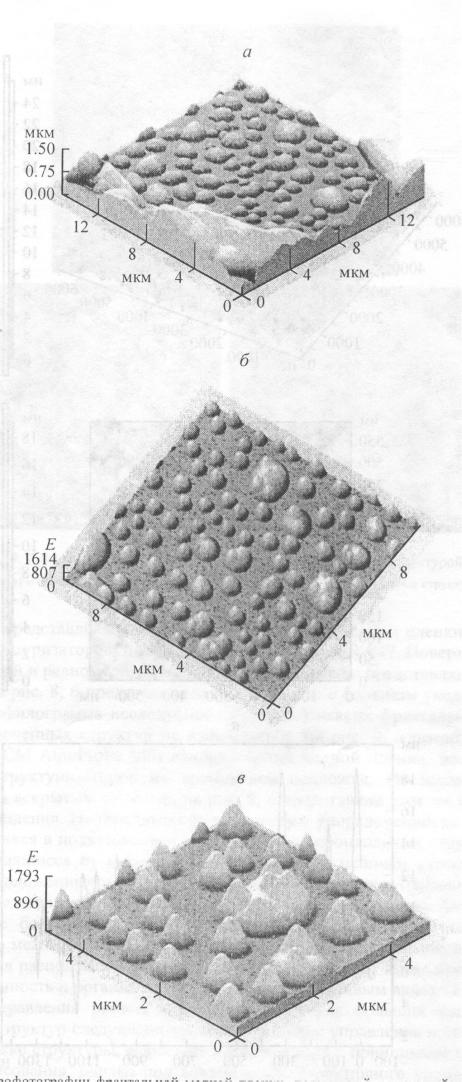

- •Рнс. 9. Асм микрофотографии фрактальной медной пленки, полученной под воздействием фмс (асм Auto-Probe 5).

Результаты экспериментальных исследований, полученные с помощью оптической микроскопии

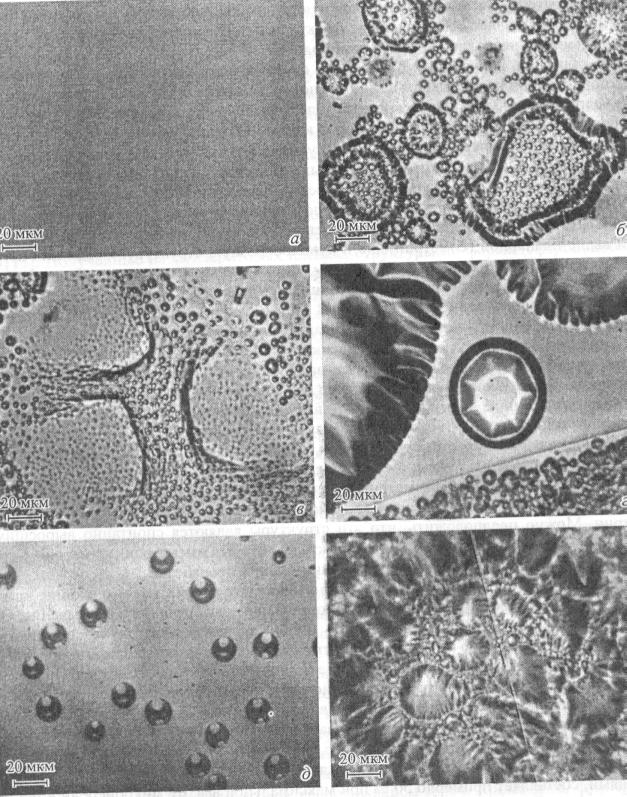

Структура тонких пленок меди, полученных на кремниевых пластинах без воздействия структуризаторов, полностью соответствует традиционным представлениям и классической. теории конденсации [8, 9] и представляет собой равномерный мелкозернистый слой нанесенного металла без каких-либо неоднородностей [10], как это показано на рис. 2, а. Характер структурного образования пленок, полученных на кремниевых пластинах с одним нейтрализатором, практически не отличается от пленок на предыдущих образцах, полученных без влияния структуризаторов, и состоит в равномерном распределении по поверхности мелких зерен. То же самое относится и к образцам, полученным на поверхности оптически полированных стеклянных подложек,

При визуальном исследовании под микроскопом МИИ-4 образцов тонких наноразмерных пленок меди, полученных под воздействием ФМС в системе с семью нейтрализаторами, расположенными по схеме плоского среза плотной гексагональной упаковки и нанесенных на стеклянные подложки, наблюдается иная картина. На периферии стеклянной пластины, где, как мы склонны полагать, существует краевой эффект, пленка состоит из достаточно хаотичной системы мелких зерен, имеющих вид кольцевых образований приблизительно одинакового диаметра. Отчетливо наблюдается общий порядок расположения этих элементов по некоторому алгоритму, явно отличному от хаотического распределения зерен меди на, образцах, не подвергавшихся воздействию ФМС [11].

По мере продвижения от края к центру пластины происходит увеличение диаметра кольцевых образований, при этом наблюдается распределение элементов по размерам от мелких к крупным. Наблюдаются не только кольцевые, но и куполообразные элементы и образования более сложной формы. В средней зоне подложки наблюдается конкуренция элементов одного типа между собой и между элементами разных типов, что приводит к их взаимному проникновению и искажению первоначальной формы структурных образований, как это показано на рис. 2, б. Надо отметить, что в этой области наблюдается уже многоуровневая система. Внутри кольцевых образований растут мелкие куполообразные структуры типа зародышевых следующего уровня самоподобия.

Рис. 2.. Образцы структур, полученных на медных пленках. Оптическая микроскопия. Размер марки 20 мкм.

В зоне центрального пятна имеются крупные кольцевые образования, высота стенки которых достигает в отдельных случаях нескольких микрон. Причем следует отметить, что кольцевые образования, локализованные в центральной зоне, имеют существенно более сложную структуру, чем расположенные в периферийной зоне. Bо внутреннем пространстве элементов, расположенных в центральной зоне, укрупняются зародышевые зерна, причем их расположение носит нехаотический характер. Форма самих кольцевых образований изменяется и сильно деформируется (рис. 2, в). Вне этих крупных кольцевых образований наблюдаются более мелкие кольцевые элементы различного диаметра и куполообразные элементы, причем как изолированные один от другого, так и имеющие сложную взаимопроникающую структуру. Общая картина представляет собой сложное фрактальное образование, имеющее, по нашим соображениям, несколько уровней самоподобия.

На образцах, полученных с помощью системы нейтрализаторов, расположенных под подложкой и на кварцевом цилиндре по периметру (в один ярус), картина еще более усложняется. Здесь уже в краевой области наблюдается фрактальная картина из мелких кольцевых элементов. Так, более крупные кольца окружены более мелкими, которые в свою очередь образуют некую упорядоченную структуру кольцеобразного характера, и т. д. Среди некоторых крупных кольцевых образований встречаются элементы с внутренней структурой в виде креста (пересечения двух отрезков под 90').

При движении от края к центру хорошо видна поуровневая градация фрактального объекта за счет большой толщины пленки. Все элементы имеют помимо описанной выше планарной геометрии еще и куполообразную структуру. Среди них встречаются конструкции в виде усеченных 3-, 4-, 6-гранных «квазипирамид», окруженных подобными более мелкими образованиями. Некоторые из этих «квазипирамид» имеют в центре отверстие в виде кратера. Помимо этих элементов наблюдаются куполообразные спиральные элементы с фрактальным характером компоновки.

Характер структуры полученной пленки можно описать следующим образом. На краях, где наблюдается краевой эффект, видны крупные фрактальные кольцевые образования. Причем клонирование каждого из них идет внутрь элемента. Все они имеют ярко выраженную вертикальную составляющую, поэтому выглядят в виде куполообразных конструкции, и некоторые образуют кратеры внутри себя. В случае применения дополнительных структуризаторов, расположенных на кварцевом цилиндре, появляются новые элементы, не наблюдавшиеся ранее и представляющие собой структуры, имеющие ось симметрии и негладкую границу в месте стыковки с подложкой, как это показано на рис. 2, г. Некоторые из таких структур имеют ось симметрии. Можно предположить, что эти структуры являются спонтанно выросшими локальными монокристаллами меди, структуры которых имеют оси симметрии 5-го и 7-го порядков. Этот вопрос требует дополнительной проработки.

Обладающие внешним сходством, аналогичные структуры, напоминающие кратеры получены в работе [12] также при использовании магнетронного распыления. Однако механизм образования совершенно иной, так как в этом случае образуются структуры из сплошного материала, представляющие собой застывшие микрокапли, а не тонкопленочные образования, имеющие несколько латентных подслоев. Проведенный анализ показывает, что наиболее равномерно структурированное покрытие получено в центральной части подложки, выявлены различные формы застывших капель на подложке, которые авторами [12] классифицированы по форме на следующие группы: полусферические без кратера (это, как правило, мелкие капли), полусферические с кратером, плосковогнутые и тороидальные. Общий процент площади, занятой каплями, составляет примерно 50% при максимальной высоте микронеровностей порядка 300 нм. Размеры капель (горизонтальные) лежат в диапазоне от 100 нм до нескольких микрометров. Однако, в распределении капель отсутствуют признаки какой-либо упорядоченности, а распределение их по поверхности подложки довольно равномерное.

На микрофотографии рис. 2, г видно, что на одном локальном участке образуются структуры с разной степенью фрактализации и разным заполнением пространства, причем отделенные одна от другой достаточно выраженной границей. Пока им хватает места для развития они не вступают в конкуренцию и не образуют взаимопроникающих структур, хотя внутри некоторых таких структур уже начинается взаимная конкуренция и взаимопроникновение. Здесь же имеется сфероидальная структура с кратером не круглой, а пирамидальной формы, причем с осью симметрии 7-го порядка. На краях образцов, полученных при таком режиме, картина несколько иная. В основном присутствуют структуры одного типа (обычно мелкие куполообразные элементы, имеющие почти идеальную форму), но расположенные достаточно упорядоченно, как показано на рис. 2, д. Надо отметить, что наблюдаются различные виды упорядоченности, куполообразные структуры могут выстраиваться в цепочки, образовывать линейные и взаимопересекающиеся структуры, а могут образовывать четкие спиралевидные структуры. К сожалению, нам пока не удалось обнаружить ясную и бесспорную корреляцию между характером упорядочения получаемых структур, технологическими режимами их получения и взаимным расположением структуризаторов.

Наблюдается определенная аналогия с результатами исследования процессов зарождения и роста твердой фазы фуллеритовых пленок С60 на кремниевых и стеклянных подложках при конденсации этих пленок в вакууме, как это изложено в работе [13]. Полученные на фуллеритовых пленках структуры по форме (сфероподобные образования) совпадают с получаемыми нами, но расположенными на периферии образцов структурами. Однако в данной работе зарождение пленок происходит на пересечении линейных дефектов поверхности подложек, что подтверждает высказанную авторами [13] гипотезу о миграции молекул фуллерена по поверхности подложки в поисках наиболее энергетически выгодных (?) участков перед их фиксацией на поверхности подложки. Затем зародыши появляются и в других местах линейных дефектов поверхности, причем первые зародыши имеют форму бугорков, что в принципе совпадает с нашими результатами, хотя по классической теории магнетронного распыления никаких процессов миграции на поверхности подложки ранее не наблюдалось. По мере поступления к поверхности подложки все большего количества молекул фуллерена начинают формироваться системы зародышей, имеющих звездообразную и цветкоподобную форму, при этом системы зародышей выстраиваются на подложке в прямолинейные цепочки, повторяя расположение линейных дефектов поверхности подложки, что в принципе не противоречит полученным нами результатам, за исключением того факта, что в наших случаях не имеется системы прямолинейно расположенных дефектов поверхности, а системы расположенных прямолинейно в виде правильной цепочки фрактальных структур наблюдаются.

В работе [13] отмечено, что каждую цепочку образуют системы зародышей преимущественно одного типа и близко расположенные цепочки с малыми углами между собой образуют колонии. Повышение температуры подложки уменьшает время жизни молекул в адсорбционном состоянии и изменяет условия конденсации. После перехода от островкового режима к процессу сплошного пленкообразования (по мере поступления конденсируемого материала к подложке) образуемая пленка становится малошероховатой и обладает малой дисперсией размеров зерен. Зерна пленок фуллеренов на кремниевой подложке имеют размер около 40 нм и выстроены преимущественно вдоль одного направления, а выращенные на стекле фуллеритовые пленки характеризуются менее упорядоченным расположением зерен. Кроме того, фуллеритовые образования являются сплошными, а не пустотелыми структурами.

В работе [14] описаны результаты исследования пленок, полученных из продуктов электронно-лучевого диспергирования полиэтилена. Методом ИК спектроскопии установлено, что непосредственно на поверхности формируется слой с более высокой концентрацией кислородсодержащих фрагментов и имеющий более высокую степень упорядоченности. При этом характер изменения концентрации функциональных групп по толщине граничного слоя зависит от природы металлической подложки. Приведенные данные экспериментальных исследований методами АСМ и растровой электронной микроскопии (РЭМ) подтверждают, что при осаждении покрытий политетрафторэтиленом (ПТФЭ) уже на начальных стадиях, при малых значениях эффективной толщины образуются устойчивые частицы полимера. Отмечено, что уже на начальных стадиях образуются устойчивые частицы на поверхности подложки, в процессе роста их размер и плотность возрастают и можно выделить две группы микрочастиц, которые отличаются размером и формой. Частицы первой группы являются более крупными (диаметром до 3 мкм), они хаотично разбросаны по поверхности подложки и имеют форму капель. Частицы второй группы более мелкие и относительно равномерно расположены по поверхности. Они имеют одинаковую зигзагообразную форму и одинаковую ориентацию. Можно предположить, что их образование и рост инициируются поверхностными микродефектами (например, выходом грани монокристалла на поверхность), образовавшимися при обработке.

Также можно предположить, что данная морфология частиц обусловлена проявлением анизотропии диффузионных процессов, как это наблюдается, например, при осаждении металлического покрытия на поверхности ориентированных полимеров. Однако в этом случае следует ожидать наличия описанной морфологии у всех частиц полимерной фазы, что не подтверждается полученными данными АСМ. Авторы [14] предполагают, что их образование и рост инициируются поверхностными микродефектами, в пользу чего свидетельствует характер поверхностного распределения таких частиц и образование их скоплений вдоль определенных параллельно расположенных участков, а при зарождении конденсированной фазы (например, металлической) на высокоэнергетичной подложке зародыши возникают практически одновременно, и их плотность изменяется только в результате коалесценции. Они предлагают следующий механизм образования и роста полимерных покрытий. На первой стадии протекают процессы адсорбции и поверхностной диффузии молекулярных фрагментов. Поверхностные дефекты, обладающие более высоким потенциалом взаимодействия, являются стоками адсорбированных частиц, и на этих участках происходит зарождение полимерной фазы.

Зарождение полимерной фазы на других участках происходит в результате взаимодействия активных частиц (радикалов, ионов) .с .адсорбированными частицами. Данный процесс в определенной степени можно рассматривать как зародышеобразование вследствие флуктуации плотности адсорбционных атомов, лимитированное концентрацией активных частиц, и при зарождении конденсированной фазы (например, металлической) на высокоэнергетичной подложке зародыши возникают практически одновременно, и их плотность изменяется только в результате коалесценции. При дальнейшем осаждении покрытия число микрочастиц стабилизируется, возможно, взаимодействуя между собой, и образуется сплошное покрытие. Ориентированные макрочастицы (частицы второй группы) образуются вследствие направленной диффузии адсорбированных фрагментов вдоль линий поверхностных дефектов и их взаимодействия возможны с центром полимеризации. На более поздних стадиях происходит взаимодействие молекулярных цепей, образование скоплений ядер полимеризации, обусловливающих ориентированный рост микрочастиц. В дальнейшем в результате последующих актов межмолекулярного взаимодействия формируются ассоциаты, рост которых происходит без явно выраженной ориентации [14].

В наших экспериментах такая зависимость, от материала подложки и степени, ее ориентированности не обнаружена, а при образовании сплошной пленки ее структура и морфология усложняются. При движении к центру подложек наблюдается появление целых комплексов из вышеописанных элементов. Так, например, куполообразные элементы окружены такими же, но более мелкими с одной стороны и имеют под куполом мелкие «образования-зародыши». Поскольку образование таких структур наблюдалось только на вскрытых куполах, первоначально предполагалось, что в местах с недостаточной адгезией происходит локальное отслаивание пленки от подложки, после чего начинается рост купола. Далее в процессе роста такого купола вследствие возникающих напряжений происходит его разрушение и обнажившаяся поверхность подложки «засевается» мелкими куполообразными структурами. Однако на самом деле оказалось, что процесс носит существенно более сложный характер. Вскрытие целостных куполов, произведенное после окончания процесса нанесения пленки и извлечения образца из вакуумной камеры, показало, что подложка под поверхностью большого купола уже «засеяна» мелкими куполами, причем не на одном уровне. Образование столь своеобразной структуры, представляющей собой многослойную конструкцию из нескольких тонкопленочных слоев, каждый из которых представляет систему из куполообразных элементов различного размера как бы вложенных один в другой, представляет значительный интерес.

Возможно, что в данном случае имеет место зарождение и рост многофазных систем, (каждый слой представляет собой как бы отдельную фазу, «понимаемую не в термодинамическом смысле»), что требует изучения процессов структурообразования в таких системах, закономерностей процесса расслоения этих фаз при росте пленки. В таких системах при росте пленок происходит не латеральное расслоение фаз, а преимущественно в направлении роста. При этом образуются нерегулярные слоистые композиции из чередующихся очень тонких, диаметром до нескольких нанометров, взаимно ориентированных пластинок обеих фаз, т. е. происходит автомодуляция по составу в направлении роста при сохранении в целом высокодисперсной структуры [15].

В настоящее время можно сделать два предположения, объясняющих процесс зарождения мелких куполообразных структур под куполом большой структуры. Согласно первому из них, вначале на неоднородности или дефекте структуры поверхности подложки образуется зародыш, который трансформируется в первичный купол. По мере роста первичного купола происходит его постепенное и спонтанное отслаивание от подложки, во время роста (возможно, что только по достижении некоторой критической толщины) происходит перекачка материала с нижней границы пленки купола на подложку. При этом происходит рост купола и увеличение его внешней границы. Материал с нижней поверхности продолжает перекачиваться на вновь открывающееся в процессе роста большого купола пространство. При этом процесс повторяет себя на мелких куполах, начинающих расти на поверхности подложки за счет перекачиваемого на них материала. Естественно, что механизм подобного процесса перекачки материала требует своего объяснения, хотя имеются определенные аналогии с процессами роста на подложке тонкопленочных островковых структур и. их миграции по подложке [ 1 6]. Тем не менее, в такой гипотезе, хотя и непротиворечивой, вопросов содержится больше, чем ответов.

Согласно второму предположению, в период, предшествующий моменту осаждения пленки, в приповерхностной области подложки образуется взвесь осаждаемого вещества, которую можно уподобить весьма плотному туману или очень слабому золю. В этот момент осаждения пленки еще не происходит. В процессе накопления вещества в этом слое в какой-то момент происходит фазовый переход (как в тройной точке воды) и сразу образуется как минимум двухслойная пленочная структура, по своим параметрам близкая к идеальной. Но, в последующий момент провоцируется процесс дальнейшего, но уже хаотического роста этой структуры и неупорядоченный рост внешнего купола, что сопровождается ростом напряжений в пленке, спонтанному отслаиванию ее от подложки. В пленке развиваются деформации, нижние куполообразные структуры могут расти быстрее, чем основной купол, и как бы «подпирать» его снизу, что в конечном итоге приводит к разрыву основного купола. Такой взрывной процесс образования сложной многоуровневой системы может быть аналогичен процессу образования мицелл в растворе по Русанову [17]. Мицеллы обладают целым рядом удивительных свойств. Они не растут постепенно, а возникают почти скачком при достижении критической концентрации мицеллообразования. Это объясняется тем, что максимально уйти от контакта углеводородных радикалов с водой (как этого требует гидрофобный эффект) возможно лишь в достаточно большом агрегате (в несколько десятков или сотен молекул). Подобные взрывные процессы, но связанные с взрывной кристаллизацией при получении пленок золота, непосредственно наблюдались в колонне электронного микроскопа в работе [18]. Зона взрывной кристаллизации характеризуется радиальным разрастанием кристаллов от центра локализации электронного луча в колонне, а возникающий в процессе превращения тонкопленочный слой жидкости находится в состоянии сильного переохлаждения и практически мгновенно кристаллизуется.

Образование у поверхности подложки переходного слоя, состоящего из взвеси частиц осаждаемого материала, может объясняться наличием у границы раздела подложка — вакуум объемного заряда, возникновение которого в процессе ионного магнетронного распыления совершенно не исключено. Возможность возникновения подобного объемного заряда обсуждается в работе [8]. Анализ толщины слоя объемного заряда, возникающего около поверхности конденсации пленок при ионно-плазменном напылении, показывает, что толщина объемного слоя положительного заряда существенно больше геометрических размеров выступов микрошероховатости для типичных объектов, максимальная величина высоты микронеровностей которых не превышает 8 мкм.

Для гладкой поверхности с малым радиусом кривизны выступа геометрические неоднородности поверхности выступают в роли концентраторов напряженности электрического поля. Такие неоднородности являются геометрическими концентратами электрического поля, они не только усиливают, но и существенно возмущают однородность электрического поля в слое объемного заряда [8] и могут служить возмущающим фактором и являться центрами зарождения как куполообразных структур, так, возможно, и всех прочих. Возникновение подобной взвеси чем-то аналогично явлениям, протекающим при процессах нанесения тонких пленок методами псевдоожижения материала под воздействием электрического поля высокой напряженности, но в данном случае такие высокие напряженности вряд ли могут достигаться5 [19].

Вполне возможно предположить, что здесь имеет место явление стохастического резонанса, заключающееся в относительно сильном перераспределении спектра мощности динамической переменной нелинейной мультистабильной системы под действием слабо детерминированной компоненты (воздействие преобразованного структуризатором слабого электромагнитного поля) на фоне аддитивного шума при некоторых условиях резонансного типа, провоцируемых структуризатором6. Стохастический резонанс не является резонансом в смысле увеличения отклика при подстройке частоты управляющего сигнала под собственную частоту системы. Аналогия состоит в том, что отношение сигнал/шум на выходе системы оказывается максимальным при подстройке уровня шума во входном сигнале под некоторую определенную величину. Стохастический резонанс наблюдается не только в бистабильных системах, но и в системах с одним устойчивым состоянием. Здесь совместное действие сигнала и шума выводит систему из равновесия и по превышении некоторого порога инициирует какой-либо другой процесс [20].

Тогда состояние взвеси можно рассматривать как точку бифуркации в диссипативной системе, при переходе через которую от взвеси к твердому состоянию увеличивается алгоритмическая сложность (информационная составляющая диссипативной системы), что в свою очередь сопровождается увеличением упорядоченности [20], т. е. образованию пленочной структуры на нескольких уровнях. Поскольку ближний порядок практически не изменяется, то упорядочение достигается на уровне мезоскопического порядка диссипативной структуры. Авторы работы [21] предлагают любую систему рассматривать как бы состоящей из атомов, находящихся в двух состояниях — «мягком» (лабильном) и «твердом». Термин «мягкие» определяет структурные состояния, которые обладают дополнительной степенью свободы в конфигурационном пространстве, обладают значительным уровнем статических смещений и возможностью пространственного перегруппирования (что можно сопоставить с атомами или наночастицами, образующими взвесь).

С другой стороны, не исключено, что в данном случае мы имеем дело с новым классом физических явлений — диссипативным резонансом, впервые описанным в работе [22] и более подробно анализируемым в работе [23]. Диссипативный резонанс в общем случае — это явление нарастания колебаний под действием внешних периодических сил за счет образования в системе структуры порядка. Такой резонанс представляет собой частный случай более общего класса процессов самоорганизации в диссипативных структурах, отличительной особенностью которого является квазипериодический характер изменения некоторых параметров системы. Если исходить из предположения, что воздействие ФМС заключается в создании на поверхности подложки системы интерференционных максимумов и минимумов, которые могут служить центрами зародышеобразования, являющимися акцепторами электромагнитного излучения (ЭМИ), то суть диссипативного резонанса состоит в том, что энергия внешнего электромагнитного поля переходит в энергию механических колебаний вязкоупругой распределенной среды, содержащей акцепторы ЭМИ. Совместное действие внешних сил и колебаний вязкоупругой среды приводит к тому, что при определенных условиях может начаться образование в системе структуры порядка (фазированной решетки). В этом случае колебания частиц-центров зародышеобразования под действием внешнего поля складываются синфазно, что приводит к увеличению энергии колебательного процесса, существующего в среде, вплоть до превышения порога КТ. Частотные эффекты при таком подходе могут быть обусловлены резонансными свойствами вязкоупругой среды, каковой в нашем случае является атомно-молекулярная взвесь в приповерхностном слое подложки [23].

В центральной зоне подложки процессы взаимной конкуренции, взаимного проникновения «борьбы за жизненное пространство» различных структур выражены наиболее отчетливо, как это показано на рис. 2, е. Образовавшиеся внутри вскрытого большого купола мелкие куполообразные структуры приобретают искаженную форму, граница их раздела вместо ровной становится изрезанной и зубчатой. Практически не удается наблюдать неискаженные структуры и их элементы. Высота больших куполообразных и кольцеобразных структур превышает десяток микрометров, а в некоторых случаях достигает нескольких десятков микрометров. К сожалению, до сих пор остается открытым вопрос о наличии под куполом какой-либо атмосферы и, естественно, о ее возможном составе.

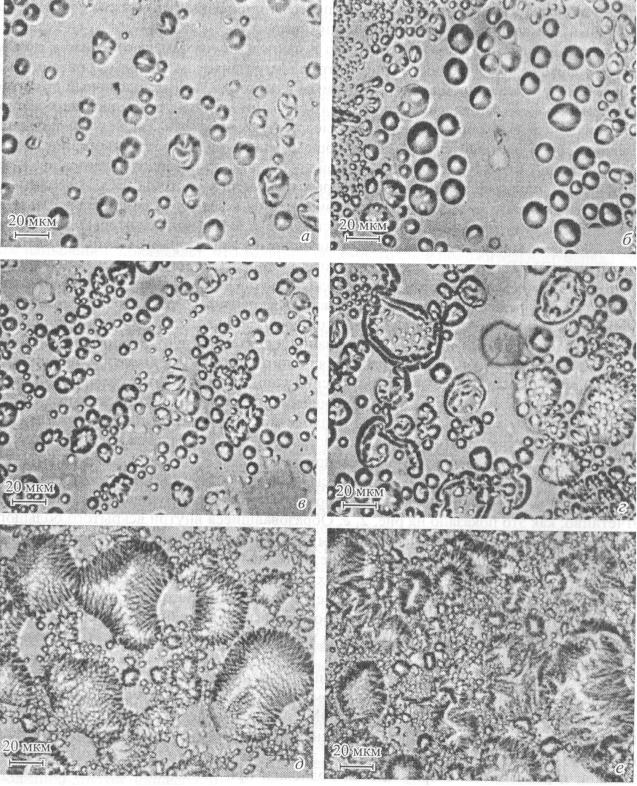

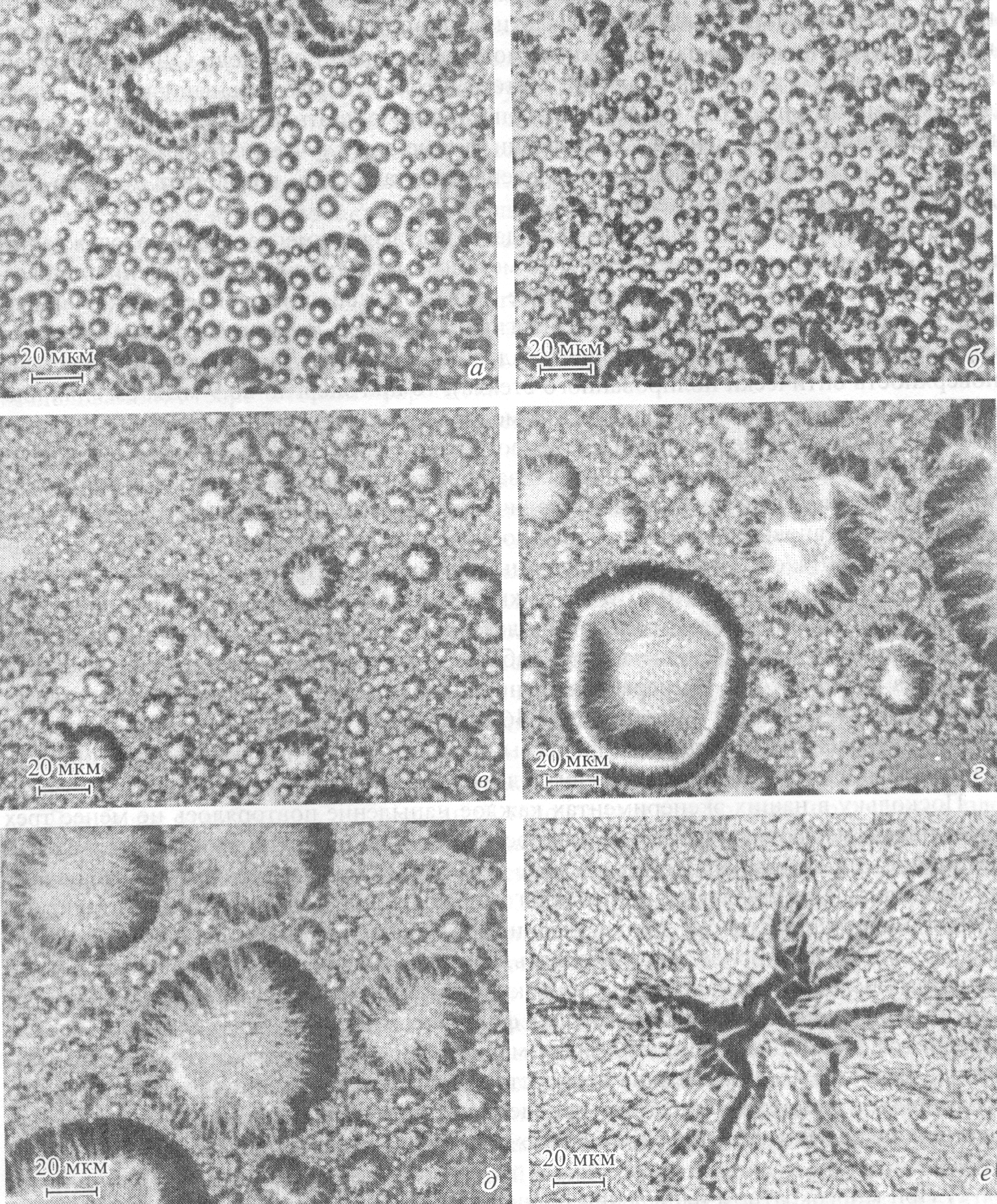

В процессе проведенных исследований удалось обнаружить эффект репликации полученных пленок, заключающийся в том, что структура наносимых пленок частично сохраняет информацию о структуре ФМС, использовавшегося при нанесении материала. Поэтому, как оказалось, при нанесении пленки под воздействием ФМС и удалении ФМС из вакуумной камеры с замещением его подложкой с нанесенной пленкой и размещении сверху чистой подложки при напылении пленки на чистую подложку на ней вырастает подобная наноразмерная фрактальная пленка, но имеющая более высокую степень фрактальности. Проведенные эксперименты по нанесению пленок с помощью подобных итераций показали, что сложность и организованность получаемых структур возрастают с каждой последующей итерацией. На рис. 3 и рис. 4 приведены топологии получаемых пленок для образцов, полученных при разных ступенях итерации. Рис. 3 соответствует подложке, полученной при первой итерации, а рис. 4 — подложке, полученной при двадцать пятой итерации. При этом на обоих рисунках обозначение микрофотографий осуществляется по мере продвижения от периферии подложки (рис. 3, а и 4, а) до центральной зоны подложки (рис. 3, е и 4, е). Как следует из приведенных рисунков, при последней двадцать пятой итерации уже на периферии подложки образуется насыщенная фрактальными элементами пленка, растущая в условиях сильной взаимной конкуренции. При этом структуры, характерные для центральной зоны подложки первой итерации, примерно соответствуют структурам периферийной зоны подложки последней итерации.

Рис. 3. Образцы структур, полученных на медных пленках при первой итерации.

Оптическая микроскопия, Размер марки 20 мкм. направление фиксации результатов от периферийной зоны подложки (а) к центральной зоне (е).

Для обоих подножек по мере продвижения с периферии к центральной зоне возрастают как сложность и разнообразие получаемых структур, так и условия их взаимной конкуренции в процессе роста.

Уже на периферии подложки при последней итерации внутри кольцеобразных структур наблюдается россыпь мелких куполообразных структур, представляющих, по нашему мнению, следующий уровень фрактализации. Причем эти мелкие образования растут не только внутри кольца, но и на его поверхности. Отсутствуют большие куполообразные структуры, имеющие практически полусферическую форму и ровную и гладкую границу в месте сочленения с пленкой, плотно адгезированной на подложке, как это имеет место на рис. 3, а и 3, б. Практически отсутствуют локальные участки, покрытые гладкой неструктурированной пленкой. Также отсутствует явная упорядоченность мелких структур, просматривающаяся на рис. 3, в, г. На рис. 4, д, е видно, что куполообразные структуры деформируются, граница раздела приобретает зубцеобразную форму, на ранее гладкой поверхности куполов начинают расти более мелкие образования и просматривается также рост более крупных образований внутри куполов.

Рис. 4. Образцы структур; полученных на медных пленках при 25-й итерации.

Оптическая микроскопия. Размер марки 20 мкм. Направление фиксации результатов от периферийной зоны подложки (а) к центральной зови (е):

Структура ранее гладкого купола приобретает весьма сложную форму, как бы состоящую из более мелких подструктур. На рис. 4, е видно, что в центральной зоне подложки образуется складчатая структура, аналогичная фрактальному кластеру, получившему название «фигура Лихтенберга» и представляющему собой своеобразную структуру свечения газового разряда. Простейшая модель такого разряда, включающая движение случайной точки по ломаным линиям с заданным размером прямых отрезков, дает для фрактальной размерности «фигуры Лихтенберга» значение D = 1.75 ± 0.02 [24]. Аналогичный вид имеет также структура фрактального кластера, полученного численным моделированием по модели ОДА (ограниченной диффузией агрегации). Различие состоит в том, что фрактальный кластер, смоделированный по алгоритму ОДА, имеет непостоянную плотность, уменьшающуюся по мере продвижения от центра к периферии, а в нашем случае плотность полученных пленок практически не меняется, а уровень фрактализации возрастает по мере продвижения от периферии к центру [24].

Такие же изменения рельефа наблюдались в экспериментах [25] по осаждению пленок железа на оптические стекла К-8 методом магнетронного распыления под воздействием лазерного излучения, которое вызывало дополнительное структурирование пленок. Если при небольших энергиях лазерного луча никаких изменений в структуре пленки не зафиксировано (гладкая поверхность, полностью повторяющая поверхность оптически полированного стекла), то при энергии 20.9 мДж/см для пленок толщиной 0.08 мкм наблюдалось изменение рельефа. На поверхности конденсатов появлялись мелкие пузырьки диаметром около 1 мкм, при увеличении энергии до 29.3 мДж/см появлялись области отслаивания пленки длиной порядка 100 мкм и шириной до 10 мкм. При дальнейшем увеличении энергии лазерного импульса области отслаивания становились мельче, а плотность их увеличивалась. При плотности энергии выше 46 мДж/см появлялись трещины и, возможно, структуры типа складчатых. 2 Для более толстых пленок (0.27 и 0.34 мкм) никаких изменений в рельефе не наблюдалось даже при значительных энергиях лазерного импульса [25]. Расчеты процессов тепловыделения, проведенные в этой работе, показали, что при энергии лазерного импульса 20.9 мДж/см2 температура границы раздела пленка — подложка составляет 4700 С, при 29.3 мДж/см2 — 6600 С, при 46 мДж/см2 — 10400 С. Мы полагаем, что эта работа прекрасно иллюстрирует процессы, возникающие в тонких пленках при воздействии директивного нерезонансного электромагнитного излучения7.

Поскольку в наших экспериментах каждое напыление повторялось не менее трех раз с целью исключить фактор случайности и набрать достаточный статистический материал, то мы обнаружили, что по мере перехода от одного образца к последующему при одинаковых условиях напыления и параметрах процесса картина структуры пленки меняется в сторону конкретизации фрактального рисунка и увеличения отдельных элементов. Более того, оказалось, что если после проведения некоторого количества операций по напылению из вакуумной камеры убрать структуризатор, то при последующей операции напыления фрактальный характер получаемых пленок сохранится. Этот обнаруженный эффект мы назвали «эффектом памяти». Его особенностью является весьма высокая стойкость к воздействию различных факторов, что представляет достаточно сложную проблему с точки зрения его нейтрализации. Существенное ослабление «эффекта памяти» удалось пока наблюдать всего лишь в двух случаях.

1) При многократном напылении пленок уже без воздействия структуризаторов и при размещении на внешней верхней поверхности вакуумной камеры большого количества (не менее нескольких сотен) хаотичным образом расположенных один относительно другого кремниевых чипов с фрактальной структурой, являющихся основой структуризатора, происходит уменьшение «эффекта памяти». При этом, по всей видимости, хаотическое и неупорядоченное расположение чипов способствует взаимному погашению исходящих от них сигналов, но полностью купировать «эффект памяти» пока не удалось. В случае простоя установки в течение месяца «эффект памяти» сохранился в полном объеме, «память» сохраняется и при нагревании подложки бесконтактным методом до температуры порядка 200 — 2500 С.

2) При прогревании камеры до существенно более высокой температуры также удается частично ослабить «эффект памяти».

Причина существования «эффекта памяти» может быть, по нашему мнению, либо в напылении фрактальных пленок не только на поверхность подложки, но и, что вполне естественно, на стенки вакуумной камеры и конструкционные элементы. При этом такая паразитная нанесенная пленка будет обладать структурирующими свойствами вследствие проявления эффекта репликации. При последующих напылениях без участия структуризаторов происходит постепенное запыление фрактальной пленки неструктурированным материалом и ослабление ее воздействия. Отмечено, что при работе установки в течение достаточно большого времени и при отсутствии в камере структуризаторов «эффект памяти» постепенно исчезает.

Следует отметить, что подобным структурирующим свойством обладает, хотя и в значительно более слабом виде, и ряд других строго упорядоченных и структурированных элементов, которые использовались нами в экспериментах вместо фрактально-матричных транспарантов. Вопрос этот требует дальнейших экспериментальных исследований и теоретической проработки.

При проведении дальнейших экспериментов обнаружено, что расположение в вакуумной камере различных систем из структуризаторов в дополнение к основному и расположенных на кварцевом цилиндре также приводит к усилению степени структуризации и фрактализации получаемых пленок. Обнаружено также, что нанесение на чистую подложку какого-либо провоцирующего тонкого адгезионного слоя, состоящего из мелкодисперсной структуры и из какого-либо растворителя, вплоть до окрашивающих материалов типа чернил для фломастера, приводит к росту на покрытой поверхности структур, опережающих по получаемой сложности и степени фрактализации структуры, растущие на незатронутой поверхности. Причина обнаруженного эффекта, возможно, в том, что нанесенный предварительно подслой перед напылением подвергается воздействию ФМС и приобретает определенную структурированность, которая при последующем напылении основного материала способствует его фрактализации, опережающей степень фрактализации основной части пленки.

Для более углубленных исследований топологии и морфологии получаемых пленок и степени их фрактальности использовался метод растровой электронной микроскопии. Для получения электронно-микроскопического изображения использовались сигналы вторичных (ВЭ) и отраженных (ОЭ) электронов, позволяющие получать соответственно морфологический и композиционный контрасты изображения. В ОЭ контраст изображения определяется изменением как атомного номера материала, тестируемого в данной точке, так и топологии поверхности. Сигнал истинно ВЭ определяется в основном топологическим рисунком поверхности, в определенных случаях — распределением микрополей над поверхностью образца [26]. Морфология и топология получаемых пленок исследовались методами растровой электронной микроскопии (микроскоп JSM-35) в различных точках и на различных образцах. При этом один и тот же локальный участок образца сканировался при различных степенях увеличения, что позволило при дальнейшей обработке полученных результатов определять фрактальную размерность локальных структур и оценивать наличие масштаб- ной инвариантности, что является неотъемлемым свойством фрактальных структур.

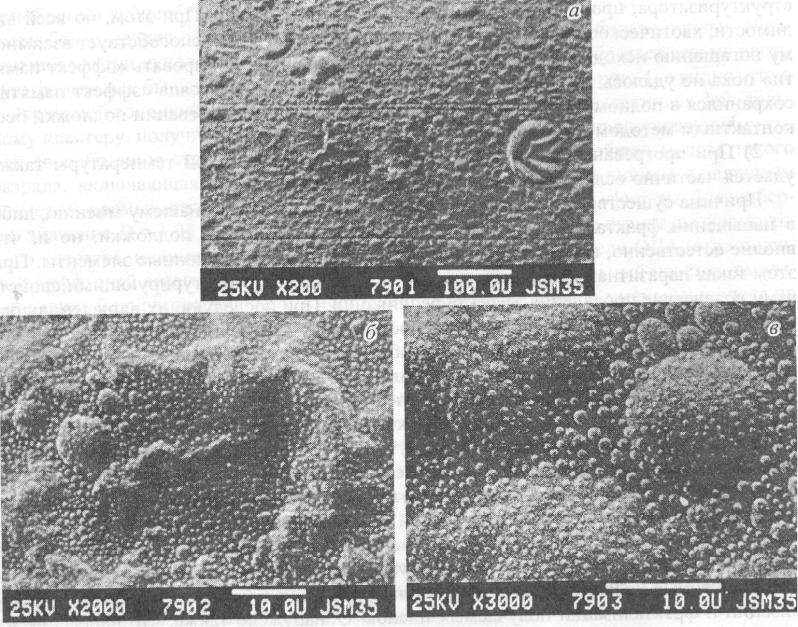

Пример такого подхода приведен на рис. 5, на котором показано сформированное в режиме истинно ВЭ и ОЭ электронно-микроскопическое изображение одного и того же участка наноразмерной медной пленки, нанесенной на кремниевую подложку, полученное при различных степенях увеличения.

Рис. 5. РЭМ микрофотографии локального участка модной пленки с фрактальной структурой при разных увеличениях.

Увел. х 200 (а), х 2000 (б), х 3000 (в).

При этом косвенным образом по методу Яковица — Ньюбери, основанного на зависимости К-фактора от массовой толщины пленки, определялась толщина исследуемых пленок с помощью программы TFOS.

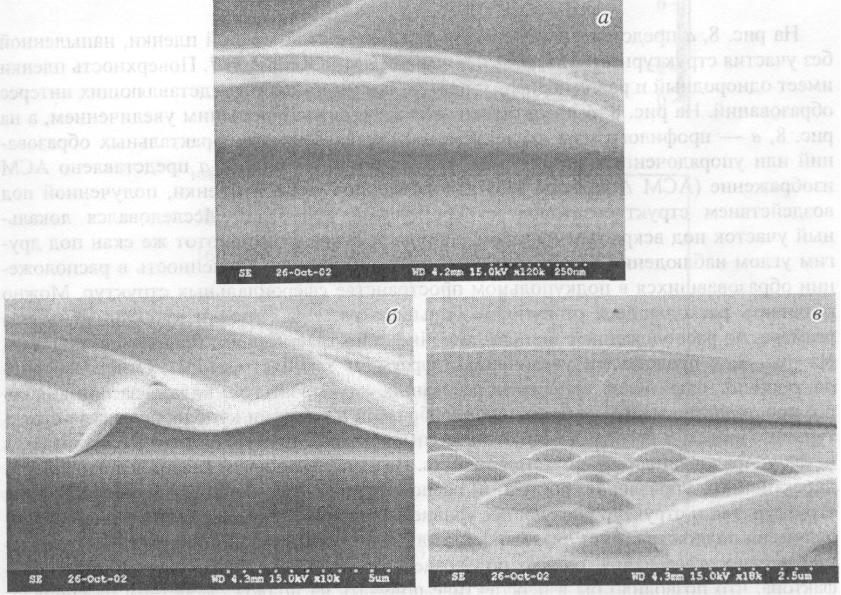

Данные по локальной толщине пленки в зависимости от диаметра исследуемого сферического образования приведены в таблице, в которой используются следующие обозначения: d — диаметр локального участка, в центре которого определялась толщина пленки; d = 0 соответствует гладкому участку подложки, покрытой пленкой без видимых частиц или структурных неоднородностей; ССu — массовая концентрация меди для данного участка; h — толщина пленки, рассчитанная по программе TFOS в предположении, что плотность меди p(Cu) = 8.96 г/см3, т. е. в предположении, что пленка имеет обычную для металлической меди структуру. Справедливость этого предположения полностью подтверждается микрофотографиями скола (профиля) медной пленки на кремниевой подложке, полученными методами растровой электронной микроскопии, как это показано на рис. 6, а, где представлен профиль пленки на участке вскрытого купола. На рис. 6, б представлена микрофотография профиля вскрытой двойной кольцеобразной структуры, а на рис. 6, в — микрофотография вскрытой куполообразной структуры с мелкими куполообразными структурами, заполняющими подкупольное пространство.

Сравнение результатов, полученных прямым и косвенным образом, показало их идентичность (толщина получаемых пленок меди лежит в пределах 0.05 — 0.06 мкм), что позволяет сделать вывод о полной адекватности применяемых косвенных методов для анализа толщины пленок.

Локальная толщина фрактальной медной пленки (h) в зависимости от диаметра измеряемого локального участка (d) и соотношение меди и кремния, захваченного электронным лучом из кремниевой подложки

№ |

d, мкм |

Si, мас % |

ССu мас % |

h, мкм |

|

|

Средний |

92.7 |

7.3 |

0.06 |

|

|

0 |

93.0 |

7.0 |

0.06 |

|

|

5 |

93.1 |

6.9 |

0.06 |

|

|

10 |

93.7 |

6.3 |

0.05 |

|

|

20 |

93.0 |

7.0 |

0.06 |

|

|

30 |

93.4 |

6.6 |

0.05 |

|

|

40 |

93.5 |

6.5 |

0.05 |

|

|

50 |

93.3 |

6.7 |

0.05 |

Среднее |

6.8±0.1 |

0.055 ±0.002 |

||

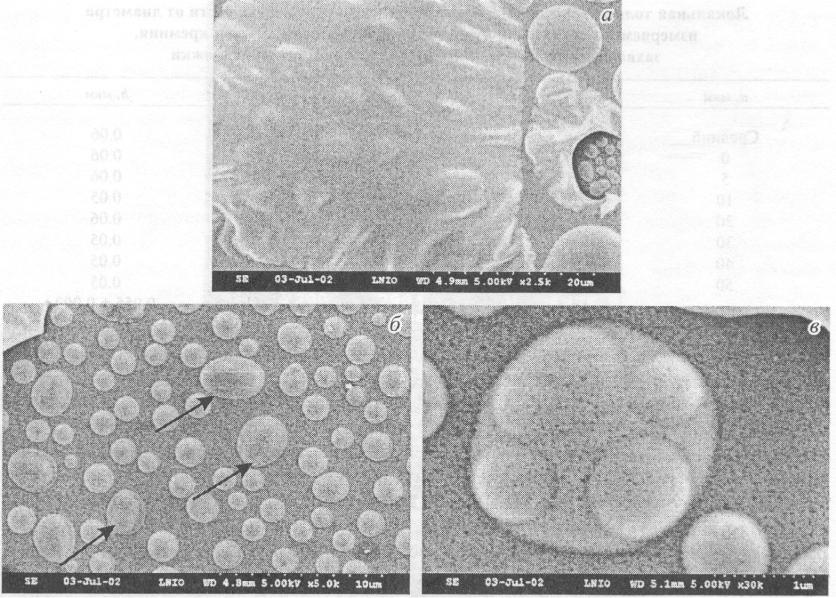

Ни рис. 7 представлены РЭМ микрофотографии, иллюстрирующие образование подкупольной системы. На рис. 7, а справа виден уже вскрытый мелкий купол с отчетливой подкупольной структурой, состоящей из более мелких куполов, слева — готовый прорваться купол, под которым просматривается аналогичная подкупольная структура. На рис. 7, б при большем увеличении приведено РЭМ изображение подкупольной структуры. В центре микрофотографии и слева стрелками показаны подкупольные образования, внутри которых наблюдается рост подкупольной структуры второго уровня. На рис. 7, в показано такое же локальное образование, полученное при большем увеличении. Наблюдаются подкупольные структуры следующего уровня, а черные точки представляют собой структуры следующего уровня фрактализации. Для их исследования мы воспользовались методами атомно-силовой микроскопии.

Рис. 6. РЭМ микрофотографии медной пленки с фрактальной структурой.

Рис. 7. РЭМ микрофотографии медной пленки с фрактальной структурой.

а — невскрытый купол и частично вскрывшийся купол; б и в — подкупольные структуры.

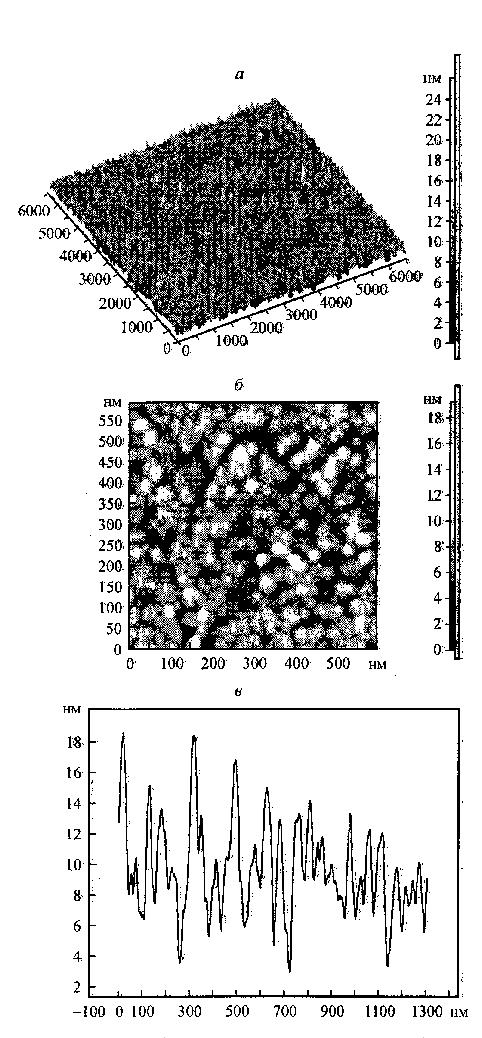

На рис. 8, а представлены микрофотографии чистой медной пленки, напыленной без участия структуризаторов, полученные в АСМ SOLVER P47. Поверхность пленки имеет однородный и равномерный характер, без каких-либо представляющих интерес образований. На рис. 8, б представлен этот же участок с большим увеличением, а на рис. 8, в — профилограмма исследуемого участка. Никаких фрактальных образований или упорядоченных структур не наблюдается. На рис. 9, а представлено АСМ изображение (АСМ AutoProbe М5) наноразмерной медной пленки, полученной под воздействием структуризаторов на кремниевой подложке. Исследовался локальный участок под вскрытым куполом, на рис. 9, б представлен этот же скан под другим углом наблюдения. Необходимо отметить некую упорядоченность в расположении образовавшихся в подкупольном пространстве сфероидальных структур. Можно различать расходящиеся от куполов большего размера цепочки куполов меньшего размера, но расположенные непрямолинейно, а по траекториям, близким к спиралям. На рис. 9, в представлен увеличенный фрагмент такой структуры. Отчетливо видна россыпь еще более мелких образований «пупырчатого» вида, «засеивающих» все пространство между большой куполообразной и мелкими куполообразными структурами. Причем в расположении этих «пупырчатых» структур также просматривается некая упорядоченность и организованность. Весьма заманчивым является возможность директивного управления ростом и расположением, как больших куполообразных структур, так и структур следующих уровней. Подобное управление позволило бы получать на подложке структуры, выросшие в соответствии с принципами самоорганизации и самосогласования, однако под воздействием директивного упорядочивающего фактора, что позволило бы в перспективе получать на подложке систему из упорядоченно расположенных образований или набор систем из образований различного рода, что явилось бы значительным шагом к реализации идеи выращивания на подложке одновременно в одном технологическом цикле требуемой структуры, т. е. реализации принципов групповой обработки на нанотехнологическом уровне.

Рис. 8. АСМ микрофотографии и профилограмма медной пленки, полученной без воздействия ФМС. Физика и химия стекла, № 1, 2004 г.

Рис. 9. АСМ микрофотографии фрактальной модной пленки, полученной под воздействием ФМС (АСМ Auto-Probe 5).

На рис. 10, а представлены результаты исследования аналогичных фрактальных медных пленок с помощью АСМ SOLVER Р47. Отчетливо видна фрактальная структура первого уровня — большие купола и структура второго уровня. На рис. 10, б видны структуры первого уровня — большие купола, второго уровня купола среднего размера и третьего уровня — россыпь мелких куполообразных структур. На рис. 10, в — аналогичная структура.

Полученные медные пленки с фрактальной структурой были подвергнуты рентгено-дифракционному анализу. Для диагностики фаз использованы стандартные дифракционные данные из лицензионной базы данных Международного центра дифракционных данных (PCPDWIN ч. 1.30, 1997, JCPDS-International Centre for Diffraction Data). Съемка образцов проведена на аппарате ДРОН-2.0 (СоК-излучение, графитовый монохроматор, скорость съемки 1 град/мин). Рентгенофазовый анализ подтвердил наличие меди (№ 4-836). В связи с малым содержанием (наноразмерная пленка на массивной по сравнению с ее толщиной подложке) на рентгенограмме присутствуют наиболее сильные отражения 111 (d = 2.09 Ао) и (d = 1.81 Ао). С целью уточнения природы фаз, слабоинтенсивные линии которых присутствуют на рентгенограммах, была проведена рентгеновская съемка на разных излучениях анодов Ni и Cu, в результате оказалось, что лишние линии при съемке на анодах Ni и Cu являются β-отражением, а при съемке на аноде Со кроме β-линии присутствуют два пика от загрязненного медью кобальтового анода.

Проведенные исследования по рентгеновскому анализу показали, что полученные пленки меди имеют кристаллическую структуру вне зависимости от типа подложки, но имеются и локальные участки с аморфной структурой. Надо признать, вследствие того что пленки имеют малую толщину, сигнал от меди очень слабый, что в свою очередь приводит к необходимости производить накопление спектра в течение нескольких часов при высокой мощности первичного рентгеновского излучения. Это, к сожалению, обусловливает высокий уровень шумов от тормозного излучения в области пиков меди. Параметры элементарной ячейки меди не отличаются от стандартных и составляют 3.615 Ао. В пленке нет явно выраженной текстуры: соотношение пиков Cu (111) и Cu (200) характерно для обычной нетекстурированной пленки меди. Фазы, отличные от Cu, в пленке в данном случае не обнаружены.

Обнаружен перегиб в пике Cu (111), который можно аппроксимировать двумя гауссовыми распределениями, имеющими разную полуширину и соответствующими двум типам областей когерентного рассеяния (ОКР). Это, по-видимому; обозначает, что ОКР представляют собой образования кластерного типа с характерными размерами: d1< 40 Ао и d2 >100 Ао. Средний размер ОКР составляет 65 Ао.

С целью исследования механизма воздействия ФМС на процессы зарождения и роста тонкопленочных структур проводились экспериментальные исследования влияния ФМС на тонкие пленки нематических жидких кристаллов (НЖК). В экспериментах использовались хорошо изученные НЖК (МББА и 5ЦБ), обладающие интервалом мезофазы при комнатной температуре [27]. Полученные структуры наблюдались в поляризационный микроскоп, регистрировались фотографическими и компьютерными методами с помощью аппаратуры, описанной выше. Выявлена неоднородность смачивания поверхности ФМС тонким слоем НЖК. Если в традиционных случаях слой НЖК формировался в виде сплошной и практически совершенно однородной пленки, то при расположении ФМС под подложкой или при прямом нанесении НЖК на тыльную сторону ФМС второго поколения (стеклянный оптический фильтр) с достаточной воспроизводимостью наблюдалась дискретная структура отдельных капель (рис. 11, а), расположенных почти строго упорядоченно. При наблюдении в поляризационный микроскоп за процессом нанесения слоя НЖК было обнаружено формирование капель без каких-либо переходных процессов растекания достаточно вязкого НЖК материала.