- •Задание на дипломный проект

- •4. Содержание разделов дипломного проекта

- •5. Основные вопросы, подлежащие разработке.

- •Раздел 2.2 отражает процесс проектирования информационного обеспечения задачи [2, 8,9,10] и должен содержать:

- •Раздел 2.3 отражает процесс проектирования программного обеспечения задачи [2, 8,9, 10] и должен содержать:

- •6. Список литературы

- •Календарный план

- •I Аналитическая часть

- •Технико-экономическая характеристика предметной области.

- •Общая характеристика предметной области

- •Организационная структура предприятия

- •Характеристика комплекса задач, задачи и обоснование актуальности задачи

- •Характеристика комплекса задач и существующих средств их реализации

- •Определение места проектируемой задачи в комплексе задач и ее описание

- •Анализ видов и категорий обрабатываемой информации, определение требований по информационной безопасности

- •Анализ существующих разработок и выбор стратегии проекта

- •Анализ существующих аппаратных и программных средств для решения сходных задач

- •Выбор и обоснование стратегии реализации проекта

- •Обоснование проектных решений

- •Обоснование проектных решений по аппаратному обеспечению

- •II Проектная часть

- •Разработка проекта автоматизации

- •Этапы жизненного цикла проекта

- •Ожидаемые риски на этапах жизненного цикла и их описание

- •Разработка структуры и функционирования

- •Разработка и обоснование общей структуры решения

- •Оценка информационных потоков

- •Разработка аппаратно-программного комплекса решения задачи

- •Разработка состава технических средств

- •Расчёт параметров электропитания

- •III Обоснование экономической эффективности проекта

- •3.1 Определение затрат на создание и освоение системы

- •3.1.1 Затраты на оплату труда

- •3.1.2 Затраты на материальные средства

- •3.1.3 Затраты на основные средства

- •3.1.4 Затраты на электроэнергию

- •3.2 Определение затрат на эксплуатацию

- •3.3 Определение экономической эффективности проекта

- •3.4 Определение интегрального показателя эффективности

- •3.5 Определение срока окупаемости проекта

- •3.6 Основные технико-экономические показатели проекта

Оценка информационных потоков

Классификацию информационных потоков, циркулирующих в системе, проведем по нескольким признакам:

документооборот, обеспечивающий взаимодействие с выше- и нижестоящими структурами;

документооборот, обеспечивающий взаимодействие отделов компании.

Таблица 2.2.2 – Документооборот предприятия

Наименование документа |

Кем готовиться |

Кем используется |

Периодичность |

1 |

2 |

3 |

4 |

1. Суточный отчет по менеджерам |

ОРК |

техотдел, коммерческий отдел, ОРК |

Ежедневно |

2. Месячный отчет по менеджерам |

ОРК |

бухгалтерия, коммерческий отдел, ОРК |

Ежемесячно |

3. Отчет по клиентам |

ОРК |

бухгалтерия, коммерческий отдел, ОРК, техотдел |

По запросу |

4. Отчет по агентам |

ОРК |

бухгалтерия, ОРК |

По запросу |

5.Отчет treble-ticket |

ОРК |

техотдел., ОРК |

По запросу |

6. Статистический отчет по договорам за месяц |

ТО |

техотдел, коммерческий отдел, ОРК |

Ежемесячно |

7. Отчет по договорам за месяц |

ТО |

техотдел, ОРК, бухгалтерия, |

Ежемесячно |

В таблице 2.2.2 использованы следующие сокращения: ОРК ‑ отдел по работе с клиентами, ТО ‑ технический отдел.

Разработка аппаратно-программного комплекса решения задачи

Разработка состава технических средств

Проектируемая локально-вычислительная сеть является коммерческим проектом и предполагает подключение к ней пользователей по их желанию. Канал связи для доступа в Интернет предоставляет компания ЗАО "Транстелеком-ДВ", для подключения к ней, необходимо построить линию связи. Линия связи строится на стандарте 1000BASE-LX, предусматривающая использование одномодового оптического волокна.

Передача IP-телевиденья подразумевает использование спутниковых антенн, использующих, в данное время, для трансляции кабельного телевиденья и сервера для трансляции IP-телевидения в сеть.

Центральный узел сети будет включать Интернет-серверы под управление операционной системой семейства Unix, и центрального коммутатора.

Комбинированной головной станции цифрового телевиденья будет располагаться в отдельном здании. Такое расположение обусловлено географическим положением головной станции для более лучшего приема сигнала со спутников

В проектируемой локально-вычислительной сети можно выделить несколько составляющих:

Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи). В нашем случае это участок сети, соединяющий центральный коммутатор и коммутаторы, находящиеся в жилых домах. В нашем случае мы используем одномодовый оптический кабель.

Существует три способа прокладки кабеля между домами:

1) Прокладка кабелей в грунте. Она должна осуществляться кабелеукладочными механизмами. Прокладка кабеля вручную допускается только на участках, где использование кабелеукладчиков невозможно (наличие подземных сооружений, стесненные условия, скальные грунты и т.д.), а также в случаях, когда использование механизированной колонны экономически нецелесообразно ввиду небольшого объема работ и необходимости перевозки механизмов колонны на значительное расстояние. При размотке с барабанов кабеля нельзя допускать его резких изгибов и переломов из-за слипания или смерзания витков, неправильной заводской намотки, резкого изменения скорости вращения барабана и т.д. При этом барабан с кабелем должен равномерно вращаться от усилия рук рабочих или от специально предназначенных для этой цели автоматических устройств. Главным недостатком прокладки кабеля в грунте, является получение специальных разрешений для земляных работ.

2) Прокладка кабеля в канализации. При прокладке оптического кабеля в телефонной канализации должно исключаться кручение и строго контролируется усилие протяжки, которое не должно превышать предельно допустимых значений. Непосредственно сама протяжка кабеля осуществляется в свободном канале канализации, при строительстве которой обычно устанавливается проволока для протяжки. Если эта вспомогательная проволока отсутствует, то вначале проталкивают по каналу специальный стеклопластиковый пруток. В смежном колодце на вышедший из канала пруток закрепляют конец оптического кабеля при помощи специального наконечника и вытягивают пруток плавно и без рывков уже вместе с кабелем обратно. Наконечник, снабженный компенсатором кручения, фиксируется на оптическом кабеле за его стальную оплетку и силовой элемент. В местах резких поворотов трассы в колодце устанавливается поворотный ролик. Когда ролика нет, дальнейшая прокладка кабеля, вытянутого петлей из колодца, после поворота ведется как с начальной точки кабельной трассы.

Прокладка волоконно-оптического кабеля в лотковой канализации выполняется с барабана, который может быть установлен на транспортере или на козлах в кузове автомобиля. До начала работ плиты перекрытия лотков снимают, укладывая их по одну сторону канализационной трассы. Вдоль другой линии лотков выполняют разматывание барабана с укладкой кабеля на дно лотков с последующей укладкой всей строительной длины кабеля на консоли. В случае, когда нет возможности проехать вдоль канализации, барабан установленный стационарно на земле на козлах разматывают и рабочие разносят кабель на руках с обязательным выполнением требований, исключающих кручение, натяжение и перегибы кабеля.

Технология прокладки волоконно-оптического кабеля в туннелях (коллекторах) предусматривает применение той же последовательности выполнения работ и использование технических средств, что и при протяжке в телефонной канализации, но с более строгим контролем за радиусом изгиба кабеля.

3) Прокладка кабеля по воздуху. Достоинствами прокладки кабеля по воздуху являются экономичность, простота прокладки, высокая скорость. К недостаткам можно отнести воздействие неблагоприятных факторов, погодных условий и статического электричества, которые приводят к преждевременному износу, повреждению изоляции, разрывам кабеля. Чаще всего прокладка кабеля по воздуху осуществляется для соединения электросистем между двумя строениями, например, жилыми домами. Такое соединение называется "воздушкой". Если прокладываемый по воздуху кабель не имеет трос внутри, при его прокладке следует применить наружный трос, обеспечивающий дополнительную устойчивость к воздействию налипающего снега, обледенений, ветра. Тросом для прокладки воздушки может быть стальной изолированный провод. При длине прокладываемого кабеля до 80 метров, сечение троса должно быть около 1 - 1.5 кв. мм. Изоляция на тросе необходима для исключения образования коррозии. Крепится трос к стальным скобам на стенах зданий. Трос необходимо заземлить с одной или двух сторон. При заземлении с двух сторон посередине троса следует сделать разрыв и вмонтировать диэлектрик (пластину текстолита). Также следует исключить одновременное касание троса к арматуре двух зданий, поскольку у строений разные потенциалы, что может привести к негативным последствиям (например, наводки на кабель витой пары).

Прокладка кабеля по воздуху осуществляется с крепления кабеля по всей длине к тросу с помощью капроновых стяжек через каждые 50-70 см. Кабель нельзя натягивать до упора, следует крепить кабель к тросу с небольшим провисанием, чтобы не кабель удерживал трос, а наоборот. Стяжки следует накладывать достаточно плотно, исключая скольжение, но не перетянуть, чтобы не повредить изоляцию кабеля.

Непосредственная прокладка кабеля по воздуху выполняется либо с помощью перетягивания кабеля по земле с последующим одновременным подъемом кабеля на оба строения, либо с помощью арбалета или специального газового оружия, выстреливающего трос с прикрепленным к нему кабелем.

Так как для прокладки кабеля в грунте необходимы специальные разрешения, а прокладка кабеля в канализации невозможна, так как в микрорайоне телефонные линии проложены по воздуху, в данном проекте прокладка кабеля между домами будем производить по воздуху.

Проектом предусмотрено выполнить строительство сети по фасадам зданий. Подбор кабелей, принятых к прокладке, выполнен с учетом их механических и климатических характеристик, а также с учетом требуемой емкости и типа оптических волокон.

До начала работ по прокладке кабеля должен быть произведен комплекс измерений каждой строительной длины, входной контроль кабеля. Доступ к проектируемым линиям связи ограничен. Все выходы на чердак и кровлю зданий закрываются и контролируются обслуживающей организацией. Регистрация несанкционированного доступа в чердачные помещения, на крыши зданий проводится персоналом обслуживающей организации.

Воздушные переходы кабелей через автомобильные дороги выполняются в соответствии с ОСТН 600-93. Расстояние от кабеля до поверхности дорожного покрытия должно быть не менее 6 м. При пересечении кабеля с троллейбусной линией расстояние от кабеля до поверхности дорожного покрытия должно быть не менее 10,5 м. Исходя из трассовых условий, подвес кабеля осуществляются вручную с помощью малых средств механизации при строгом соблюдении правил техники безопасности.

Воздушный ввод проектируемого кабеля в здание выполняется с через отверстие в стене. Отверстие кабельного ввода выполняется с уклоном 7-15о в сторону улицы и армируется ПВХ трубой диаметром 40 мм. Во избежание попадания влаги, кабельный ввод и ПВХ трубы герметизируются монтажной пеной и влагостойким герметиком. Прокладка кабеля внутри здания выполняется в гофротрубе, с креплением к стене фигурными металлическими скобами (СКФ).

Протяженность проектируемых кабелей:

ДПОм-П-32А-9кН – 0,43 км

ДПОм-П-16А-9кН – 2,41 км

ДПОм-П-8А-9кН – 2,89 км

Назначение:

ДПОм — для подвеса на опорах воздушных линий связи, линий электропередач, столбах освещения, между зданиями и сооружениями; в кабельной канализации, в трубах, в блоках, в тоннелях, в коллекторах, по мостам и эстакадам, внутри зданий и сооружений.

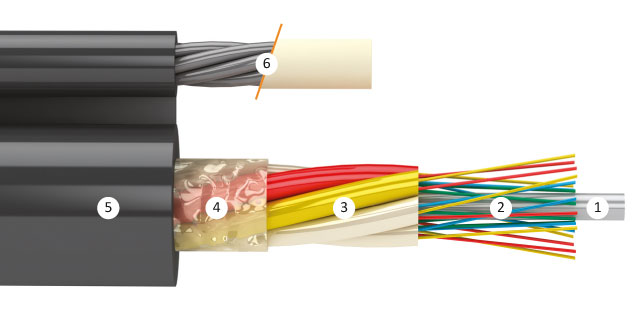

Конструкция:

Центральный силовой элемент (ЦСЭ) — стеклопластиковый диэлектрический стержень.

Оптическое волокно.

Оптический модуль в оболочке из ПБТ, заполненный гидрофобным гелем.

Межмодульный гидрофобный гель.

Защитный шланг из полимерного материала.

Подвесной элемент: ДПОм — стальной трос, ДПОд — диэлектрический стержень.

Параметры эксплуатации:

Рабочая температура |

-60°С…+70°С |

Температура монтажа |

-30°С…+50°С |

Температура транспортировки и хранения |

-60°С…+50°С |

Минимальный радиус изгиба |

не менее 20 диаметров кабеля |

Срок службы |

25 лет |

Срок гарантийной эксплуатации |

не менее 2 лет |

Минимальный радиус изгиба оптического волокна |

не менее 3 мм (в течение 10 мин) |

Основные технические параметры

Модуль упругости выносного силового элемента — 125 кН/мм2, Раздавливающая нагрузка — 0,3 кН/см

-

Допустимое растягивающее усилие — 9 кН

Диаметр по оболочке выносного силового элемента — 6,4 мм

до 4

8,6

10,8

17,0

137

до 32

8,9

11,0

17,3

139

до 48

9,3

11,4

17,7

144

до 64

9,8

11,9

18,2

150

до 72

10,4

12,3

18,8

163

до 96

11,4

13,2

19,8

178

до 144

13,8

15,2

22,2

218

Модуль упругости выносного силового элемента — 50 кН/мм2

Допустимое растягивающее усилие — 4 кН

Диаметр по оболочке силового элемента — 6,5 мм

Для организации подвеса кабелей между зданиями и крепления его на зданиях настоящим проектом предусмотрены крепежные элементы и монтажные изделия.

Каждый узел располагается непосредственно в том же здании, где расположены подключаемые абоненты.

Ввод кабеля в здание осуществляется через существующие, либо вновь организованные отверстия. В отверстия обеспечить монтаж закладных элементов – раструбная труба ПВХ. После прокладки кабеля трубу заделать аэрозольным пенопластом, а места прямого воздействия солнечных лучей защитить песчано-цементным раствором.

Трасса прокладки кабеля по стенам здания должна быть параллельна архитектурным линиям помещений. Прокладка оптических кабелей по внутренним стенам, перекрытиям и другим элементам кровли должна производиться в гибких ПВХ трубах. Крепление ПВХ труб к строительным конструкциям зданий предусмотрено выполнять с помощью пластиковых держателей с хомутами.

При прокладке кабеля соблюдать минимальный допустимый радиус изгиба кабеля и максимально допустимые растягивающие усилия, согласно документации завода-изготовителя.

"Последний ярд" - это собственно разводка сигнала внутри дома. Существует мнение, что разводки по дому можно не делать, а подключать каждого пользователя в отдельности, то есть для каждого тянуть или искать отдельный кабель к провайдеру. Мы будем называть такое подключение прямым. Очевидно, что прямое подключение экономически невыгодно и пользоваться им могут только достаточно богатые люди. При коллективном подключении дома требуется технология распределения ресурса по всем участникам проекта.

Существует два способа прокладки кабеля по подъезду:

1) Прокладка кабеля по слаботочной шахте. Протяжка по стояку осуществляется только через слаботочную шахту или через специальную трубостойку. Использовать силовую шахту, ливнесток запрещено. Достоинством является отсутствие дополнительных расходов на сооружение специальных кабель-каналов.

2) Прокладка кабель в специальных кабель-каналах. Такой способ является наилучшим, потому что кабеля отделены от остальных кабелей проложенных по слаботочной шахте, но сооружение данной конструкции требует больших материальных затрат.

Так как наш проект является коммерческим, то дополнительные затраты негативно повлияют на общую экономическую эффективность, поэтому прокладку кабеля производим по слаботочной шахте.

Выбор мест размещения не велик, и можно довольно легко перечислить все доступные места. Но их достоинства и недостатки придется приводить с учетом подвода кабелей, так что задача поиска удачного места может по праву считаться одним из самых сложных вопросов построения сети.

Существует несколько мест размещения узлов:

1) Технический этаж. Сносные температурные условия, нет особых проблем с электропитанием и заземлением. Удобно делать межподъездную разводку по варианту "один дом - один узел". Главный минус - место легкодоступно для воров и вандалов. Против этого можно защититься, например, прочным ящиком.

2) Чердак. Нет питания, заземления, высокая пожароопасность. Часто недоступны шахты слаботочной проводки (если они вообще есть). Проблемы с температурой и влажностью. Очень легкий доступ для воров и вандалов.

3) Стена подъезда. Все, кроме беспроблемного питания и комнатной температуры, идет в минус. Заметность, опасность воровства, сложности с подводом коммуникаций по варианту "один дом - один узел".

4) Подъездный электрощиток (часть слаботочной проводки). Почти то же самое, что и размещение на стене подъезда, но прибавляется необходимость уложиться в крайне небольшие габариты. Защиту от воров можно делать только путем маскировки - другие методы фактически неприменимы.

5) Электрощитовая (отдельное помещение на первом этаже). Очень неплохой вариант - питание, температура, заземление, защита от злоумышленников - на уровне. Минус - если ввод в здание производится с крыши, и, хуже того, подвал недоступен для разводки, возникают существенные сложности с прокладкой кабелей по узкой шахте слаботочной проводки. В случае доступности подвала для прокладки линий данный вариант почти идеален, из-за хорошей грозозащищенности.

5) Подвал. По своим характеристикам сильно напоминает технический этаж. Недостаток - возможна высокая влажность и повреждение кабелей крысами. Преимущество – хорошая грозозащищенность.

6) Квартира жильца. Все условия близки к идеальным, кроме одного, если жильца нет дома, устранить сбои в работе оборудования невозможно. Тем не менее, этот способ часто практикуют начинающие сети. Удобно и дешево.

Расположение узлов связи будет выбираться исходя из типов домов в технических этажах зданий, чердаках, подвалах и лестничных клетках последних этажей зданий

Пример расположения оборудования и трасса прокладки кабеля узлов в домах представлен в Приложении А.

Существует три способа подключения:

1) С помощью оптических разветвителей. Существует два вида разветвителей:

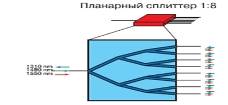

а) Оптические планарные разветвители. Изготавливаются методом вытравливания волноводного слоя, выращенного на основе ниобата лития на монокристалле кремния, соответствующей конфигурации дерева разветвителя.

Рисунок 3.1.1 Оптические планарные разветвители.

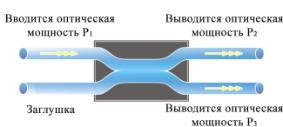

б) Оптические сплавные разветвители. Оптический разветвитель представляет из себя пассивное устройство, разделяющее поток энергии, передаваемый по оптоволокну. Данное устройство является пассивным, поскольку для разделения оптической мощности электропитание не требуется. На рисунке 3.1.2 показано разделение оптической мощности P1 на два потока P2 и P3 при помощи оптического разветвителя, имеющего один вход и два выхода.

Рисунок 3.1.2 Оптические сплавные разветвители.

2) С помощью маршрутизатора. Предполагает установку дополнительного маршрутизатора, оптическое волокно приходит к маршрутизатору, а от него отходит к коммутаторам. Достоинством данного способа является равномерное распределение нагрузки между коммутаторами.

Недостатком является установка дополнительного оборудования и, при выходе из строя маршрутизатора, связь коммутаторов с магистралью прерывается.

3) По цепочке от коммутатора к коммутатору. Такой способ не требует дополнительных вложений, но при выходе из строя коммутатора, все последующие коммутаторы становятся недоступными.

4) При помощи оптических кроссов. Организация ответвлений ВОК к узлам предусмотрена при помощи разварки оптических волокон внутри проектируемых оптических кроссов (1 оптическое волокно отводится к узлу, остальные волокна для подключения следующих зданий свариваются в кроссе).

Для обеспечения надежной работы сети необходимо, чтобы активное сетевое оборудование работало независимо друг от друга, а этого можно добиться только использованием оптических кроссов.

В данном проекте будет использовать оптические кроссы марки СКРУ-1U19-A24-SC.

Для создания магистрали для соединения жилых домов в общую сеть будем использовать кабель оптический одномодовый, 8, 16 и 32 волокон, внешний, с металлическим тросом для прокладки по воздуху ДПОм-П, растягивающее усиление 9,0 килоньютонов. Максимальная длина пролета 80 метров.

Для соединения пользователей с этажными коммутаторами используем кабель типа "витая пара". Витая пара - это кабель на медной основе, объединяющий в оболочке одну или более пар проводников. Витая пара может быть как экранированная (кабель заключен в общий экран, но пары не имеют индивидуальных экранов), так и неэкранированная (имеет много разновидностей, но каждая пара обязательно имеет свой экран). В данном проекте мною выбран кабель ParLan™ U/UTP cat 5e - кабель UTP парной скрутки для структурированных кабельных систем. Предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5e) в сетях по стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 145 Вольт переменного тока. Данный тип кабеля поставляется в бухтах по 300 метров плюс стрейч-пленка. Его конструктивными параметрами являются - номинальный диаметр по изоляции 0.95 мм, наружный размер кабеля 2,9 мм, масса меди 3,9 кг/км, масса кабеля 10,5 кг/км. Выбранный кабель удовлетворяет всем необходимым требованиям проектируемой сети.

Соединение оптического кабеля с активным оборудованием осуществляется с помощью монтажного шнура (пигтейла) с разъемом типа SC.

Для соединения оптического кабеля с центральным коммутатором используется оптический кросс для установки в стойку 19”, который должен иметь порты SC, для соединения с коммутатором. Исходя из выбранных характеристик, кросс СКРУ-2U19-A48-SC полностью удовлетворяет потребностям в коммутации оптического волокна.

Для компактного и удобного расположения серверов необходимо выбрать подходящий серверный шкаф.

Кабели вводятся в коммуникационный шкаф через кабельные вводы в верхней части шкафа, оптическое волокно коммутируется в оптическом кроссе и соединяется с коммутатором оптическими патч-кордами, кабели типа "витая пара", соединяющие сервера с коммутатором, проходят напрямую с передней стороны шкафа. Исходя из выше перечисленного, выбираем напольную телекоммуникационную стойку 19” серии СТК-С-42.2.750 производства компания "ЦМО" высотой 42U.