- •10. Сущность, структура и функции аттитюдов

- •15 Личность в группе. Социально-психологические качества личности.

- •16 Проблема личности в социальной психологии

- •Вопрос 17 Иерархическая структура диспозиции личности

- •18. Межличностная аттракция

- •19. Каузальная атрибуция

- •23. Общение и деятельность. Структура общения.

- •24. Невербальная коммуникация

- •30. Основные типы взаимодействия: кооперация и конкуренция

- •Проблема группы в социальной психологии

- •Проблема развития группы в социальной психологии.

- •Социометрическое;

- •47. Психология больших устойчивых социальных групп

Проблема группы в социальной психологии

В житейском смысле группой может быть названо любое произвольное объединение людей (социологический подход подразумевает выделение некоего критерия). Однако для социальной психологии характерна следующая точка зрения. Выполняя различные социальные функции, человек является членом многочисленных социальных групп, он формируется как бы в пересечении этих групп, является точкой, в которой скрещиваются различные групповые влияния. Это имеет для личности два важных следствия: определяет место личности в системе социальной деятельности, сказывается на формировании сознания личности.

Надо понимать, что в социологии прежде всего исследуются закономерности поведения и деятельности людей, обусловленные фактом их включения в реальные социальные группы.

Поэтому целесообразно рассматривать группу как субъект социальной деятельности, обладающий групповым интересами, потребностями, нормами, ценностями, мнением, целями.

При анализе развития групп было установлено, что главной психологической характеристикой группы является наличие «мы-чувства». Социальная идентичность личность осуществляется через принятие групповых характеристик.

Задача социальной психологии при исследовании групп фактически сводится к тому, чтобы исследованные в общем виде закономерности человеческого общения и взаимодействия более конкретно рассмотреть в тех реальных общественных ячейках, где они проявляются.

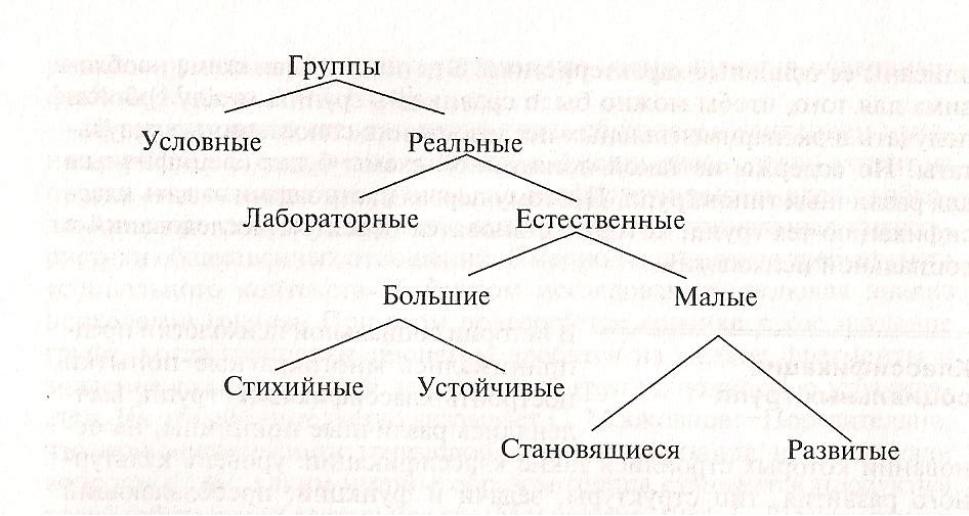

Классификация социальных групп

(социальная психология не изучает условные группы)

Проблема развития группы в социальной психологии.

Динамические процессы характеризуют ситуацию в группе в каждый конкретный момент ее существования. Но в отличие от лабораторных реальные группы существуют достаточно длительное время, они в определенном смысле «проживают» свою собственную жизнь.

Прежде всего идея развития группы была обозначена в психоаналитической концепции, толчок чему был дан работой 3. Фрейда «Групповая психология и анализ Эго».

В рамках психоаналитической ориентации возникла теория развития группы Л. Бенниса и Г. Шеппарда. Она построена на осмыслении тех процессов, которые происходят в группах тренинга.

В самые последние годы идея развития группы получила более широкое распространение. Р. Морленд и Дж. Ливайн ввели особое понятие «социализация группы», при помощи которого по аналогии с процессом социализации индивида рассматривается процесс группового развития.

М. Чемерсом была предложена «системно-процессуальная модель» развития группы. Каждая стадия развития группы связана со сменой состава группы: в нее входят новые члены, частично уходят старые, происходит превращение потенциального члена группы в «полного» члена, затем, иногда, в «маргинального» члена, если группа перестает его удовлетворять; наконец, возможен и разрыв с группой. Факторами этой смены ролей членов группы являются мера принятия группой каждого члена и, напротив, принятие членом группы ее реальности. Социализация группы происходит не в вакууме: на изменения в группе влияет характер культуры и общественных отношений, в рамках которых существует группа.

Что же касается разработки проблемы в истории отечественной науки, то там содержится много полезного, в частности в работах А.С. Макаренко. Важнейший признак коллектива, по Макаренко, — это не любая совместная деятельность, а социально-позитивная деятельность, отвечающая потребностям общества. Красной нитью во всех рассуждениях у А.С. Макаренко проходит мысль о том, что успех внутренних процессов, протекающих в коллективе, может быть обеспечен только в том случае, если все нормы взаимоотношений, вся организация деятельности внутри коллектива строятся на основе соответствия этих образцов более широкой системе социальных отношений, развивающихся в обществе в целом.

Схема А.В. Петровского.

Два вектора:

Наличие или отсутствие опосредования межличностных отношений содержание групповой деятельности

Общественная значимость групповой деятельности

Классификация малых групп и основные направления их исследования.

Малая группа - немногочисленная по составу группа, члены которой объединены общей социальной деятельностью и находятся в непосредственном личном общении, что является основой для возникновения эмоциональных отношений, групповых норм и групповых процессов.

Неоднозначность понятия малой группы породила и неоднозначность предлагаемых классификаций.

Классификация:

по времени их существования (долговременные и кратковременные),

по степени тесноты контакта между членами,

по способу вхождения индивида.

В настоящее время известно около пятидесяти различных оснований классификации, наиболее распространенные:

a) «первичные» (Ч. Кули «непосредственность контактов»)

состоит из небольшого числа людей, между которыми устанавливаются непосредственные взаимоотношения, в которых существенная роль принадлежит их индивидуальным особенностям

б) «вторичные»

образуется из людей, между которыми непосредственные эмоционально окрашенные связи относительно редки, а взаимодействие обусловлено стремлением к достижению общих целей . Во вторичной группе роли четко определены, но ее члены не редко мало знают друг о друге, между ними редко устанавливаются эмоциональные отношения, характерные для малых первичных групп.

2) a) «формальные» (Э. Мейо)

в ней четко заданы все позиции ее членов, они предписаны групповыми нормами; строго распределены и роли всех членов группы, система подчинения руководству. Пример: любая группа, созданная в условиях какой-то конкретной деятельности - рабочая бригада, школьный класс, спортивная команда и т.д.

б) «неформальные»

складываются и возникают стихийно, где ни статусы, ни роли не предписаны, где заданной системы взаимоотношений по вертикали нет. Может складываться внутри и вне формальной группы.

3) а) «референтные группы» (Г. Хаймен, М. Шериф, Г. Келли, А. Петровский)

В экспериментах Хаймена было показано, что часть членов определенных малых групп разделяет нормы поведения, принятые не в этой группе, а в какой-то иной, на которую они ориентируются. Такие группы, в которые индивиды не включены реально, но нормы которых они принимают - референтные группы.

Шериф – РГ связана с «системой отсчета», которую индивид употребляет для сравнения своего статуса со статусом других лиц

Келли - выделил две функции РГ: Сравнительная - индивид сравнивает поведение с нормами референтной группы как с эталоном, а нормативная – оценивает его с позиции принятых в группе норм.

Петровский – РГ - значимый круг общения», круг лиц, выбранных из всего состава реальной группы и особо значимых для индивида.

б) «группы членства»

Механизм воздействия референтной группы позволяет дать первичную интерпретацию этого факта: группа членства потеряла свою привлекательность для индивида, он сопоставляет свое поведение с другой группой.

4) «по степени развития» (А.В. Петровский)

диффузная группа – в ней взаимоотношения опосредуются только симпатиями-антипатиями, но не содержанием групповой деятельности;

ассоциация — группа, в которой взаимоотношения опосредуются только личностно значимыми целями;

корпорация — взаимоотношения опосредуются личностно значимым, но асоциальным по своим установкам содержанием групповой деятельности;

коллектив — взаимоотношения опосредуются личностно значимым и общественно ценным содержанием групповой деятельности.

Коллектив имеет особо благоприятное значение для членов группы, их социализации, самоактуализации и самоутверждения, а также успехов совместной деятельности, находится на высоком уровне социально-психологического развития. Отличается наивысшей сплоченностью, единством устремлений на достижение общественно и личностно значимых целей, взаимным упрочением формальной и неформальной структур, социально зрелыми групповыми явлениями (групповыми нормами, коллективным мнением, настроениями, традициями и обычаями и пр.), деловыми и товарищескими взаимоотношениями, доброжелательностью, дружбой, товариществом, взаимопомощью, согласованностью действий, коллективизмом, эмоциональным подъемом, высокой групповой идентифицированностью членов, умением их сочетать личные отношения с коллективными, настроениями удовлетворенности членством в коллективе и гордостью за принадлежность ему.

5) a)лабораторные — специально создаваемые для выполнения экспериментальных заданий в лабораторных условиях;

б)етественные —функционирующие в реальных жизненных ситуациях.

6) а)открытые —положена степень открытости, доступности группы влиянию окружающей ее социальной среды, общества

б) закрытые