- •Оглавление

- •10.1 Общие сведения…………………………………………………………....69

- •12.4.6 Проверочный и проектировочный расчет прямозубой

- •Введение

- •1 Машины и механизмы, их структура и классификация

- •1.1 Звенья и кинематические пары механизмов

- •1.2 Кинематические цепи. Степень подвижности механизмов

- •1.3 Классификация механизмов

- •2 Основы расчетов деталей механизмов и машин на прочность

- •2.1 Деформации и напряжения. Метод сечений

- •2.2 Простейшие типы деформации стержней

- •2.3 Допущения, принимаемые при расчетах на прочность

- •3 Растяжение-сжатие стержней. Свойства материалов

- •3.1 Определение деформаций и напряжений при растяжении – сжатии

- •3.3 Твердость материалов

- •4 Сдвиг и кручение

- •4.1. Напряжения и деформации при сдвиге

- •4.2 Статические моменты сечения. Центр масс сечения

- •4.3 Моменты инерции сечений

- •4.4 Понятие о крутящем моменте

- •5 Изгиб прямолинейного стержня

- •5.1 Понятия о деформации изгиба

- •5.2 Определение нормальных напряжений при изгибе

- •5.3 Определение деформаций при изгибе

- •6 Сложные сопротивления. Местные напряжения

- •6. 1 Понятие о теориях прочности

- •6.2 Изгиб с кручением стержней круглого поперечного сечения

- •6.3 Концентрация напряжений

- •6.4 Контактные напряжения

- •7 Устойчивость сжатых стержней

- •7.1 Устойчивость равновесия сжатого стержня

- •7.2 Определение критической силы. Задача Эйлера

- •8 Прочность при циклически изменяющихся напряжениях

- •8.1 Понятие об усталости материалов

- •8.4 Факторы, влияющие на предел выносливости

- •9 Основы триботехники

- •9.1 Общие сведения

- •9.2 Трение и изнашивание

- •10 Основные принципы и правила конструирования

- •10.1 Общие сведения

- •10.2 Стандартизация и унификация

- •10.3 Прочность и жесткость

- •10.4 Точность взаимного положения деталей

- •10.5 Другие методы и принципы конструирования

- •11 Конструкционные и смазочные материалы

- •11.1 Требования к конструкционным материалам

- •11.2 Черные металлы

- •11.2.1 Чугуны

- •1.2.2 Стали

- •11. 3.1 Медь и ее сплавы

- •11. 3.2 Алюминий и его сплавы

- •11.3.3 Сплавы титана и магния, баббиты

- •11.4 Пластмассы

- •11. 5 Смазочные материалы

- •12 Механические передачи

- •12.1 Характеристики механических передач

- •12.2 Фрикционные механизмы

- •12.2.1 Общие сведения

- •12.2.2 Кинематика фрикционных механизмов

- •12.2.3 Расчет фрикционных передач

- •12.3 Ременные передачи

- •12.3.1 Кинематика, геометрия и силы в ременных передачах

- •12.3.2 Порядок расчета

- •12.4 Зубчатые механизмы. Прямозубые цилиндрические передачи

- •12.4.1 Параметры цилиндрических прямозубых колес

- •12.4.2 Конструкции и материалы зубчатых колес

- •12.4.3 Виды повреждений зубьев

- •12.5 Особенности цилиндрических косозубых передач

- •12.5.2 Расчет косозубой цилиндрической передачи на прочность

- •12.6 Конические зубчатые передачи

- •12.6.1 Силы, действующие в зацеплении конической передачи

- •12.6.2 Расчет конической передачи на прочность

- •12.7 Передачи с круговинтовым зацеплением Новикова

- •12.8 Планетарные и волновые зубчатые передачи

- •12.8.1 Планетарные механизмы

- •12.8.2 Волновые зубчатые передачи

- •12.9 Червячные передачи

- •12.10 Механизмы винт-гайка

- •12.11 Цепные передачи

- •12.11.1 Конструкции приводных цепей

- •12.11.2 Расчеты цепных передач

- •12.12 Рычажные передачи

- •13 Валы и оси

- •13.1 Конструкции валов и осей

- •13.2 Расчеты валов и осей

- •14 Опоры осей и валов

- •14.1 Требования, предъявляемые к опорам

- •14.2 Подшипники скольжения

- •14.3 Подшипники качения

- •15 Муфты

- •15.1 Назначение и классификация муфт

- •15.2 Постоянные муфты

- •15.3 Управляемые муфты

- •15.4 Самоуправляемые муфты

- •16 Корпуса

- •17 Упругие элементы

- •18 Соединения деталей

- •19 Динамика механизмов

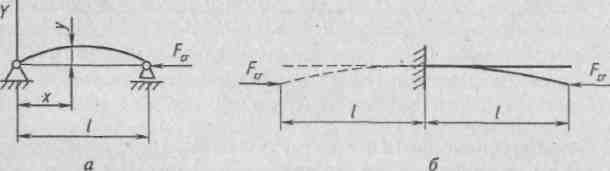

7.2 Определение критической силы. Задача Эйлера

Задача по определению критической силы Fcr впервые была решена Л. Эйлером в 1744 г. Рассмотрим сжатый стержень при условии, что он изогнулся (рис. 7.2, а), т.е. сжимающая сила равна критической. Для изучения изгиба используем дифференциальное уравнение изогнутой оси стержня:

![]()

Рис. 7.2

Изгиб

происходит в плоскости минимальной

жесткости, т.е. поперечные сечения

будут поворачиваться вокруг той оси,

относительно которой момент инерции

I имеет минимальное значение. Изгибающий

момент МИ по абсолютной величине в любом

сечении равен

![]() ,

где

— прогиб поперечного сечения. Так как

прогиб

и вторая производная от него

,

где

— прогиб поперечного сечения. Так как

прогиб

и вторая производная от него

![]() при любом направлении оси OY всегда имеют

противоположные знаки, уравнение выразим

в следующем виде:

при любом направлении оси OY всегда имеют

противоположные знаки, уравнение выразим

в следующем виде:

![]()

Введя обозначение

![]()

представим

уравнение в виде![]() .

Это линейное дифференциальное

уравнение второго порядка. Его общее

решение имеет вид

.

Это линейное дифференциальное

уравнение второго порядка. Его общее

решение имеет вид

![]() .

.

Для

определения постоянных интегрирования

и

используем известные граничные условия,

а именно, условия крепления на концах

стержня: при

![]() и

и

![]() прогиб отсутствует, т.е.

.

прогиб отсутствует, т.е.

.

Подставив

в уравнение

(при

),

определим, что

![]() , а стержень изгибается по синусоиде

, а стержень изгибается по синусоиде

![]() .

При втором граничном условии (

при

)

найдем:

.

При втором граничном условии (

при

)

найдем:

![]() . Полученное соотношение справедливо,

если

. Полученное соотношение справедливо,

если

![]() или

или

![]() .

Если считать

,

то при

прогиб во всех поперечных сечениях по

длине стержня при любых значениях

.

Если считать

,

то при

прогиб во всех поперечных сечениях по

длине стержня при любых значениях

![]() отсутствует, что противоречит исходной

предпосылке. Выражение

справедливо,

когда

отсутствует, что противоречит исходной

предпосылке. Выражение

справедливо,

когда

![]() ,

,

где

— произвольное целое число (![]() ). Подставив значение

). Подставив значение

![]() ,

получим:

,

получим:

![]() .

.

Чтобы

стержень сохранял криволинейную форму,

необходимо, чтобы сила была отлична от

нуля, т.е.

![]() .

С практической точки зрения интерес

представляет наименьшее значение

критической силы, при действии которой

происходит искривление оси стержня,

потеря устойчивости. При

.

С практической точки зрения интерес

представляет наименьшее значение

критической силы, при действии которой

происходит искривление оси стержня,

потеря устойчивости. При

![]() получаем

наименьшее значение критической силы:

получаем

наименьшее значение критической силы:

![]() .

.

Используя

особенности упругой линии, можно

распространить полученное решение на

другие случаи закрепления стержня. Так,

если стержень на одном конце жестко

защемлен, а на другом — свободен

(рис. 7.2, б), то упругую линию стержня

легко привести путем зеркального

отображения относительно заделки к

упругой линии шарнирно закрепленного

стержня (рис. 7.2, а). Очевидно, что

критическая сила стержня с таким

закреплением длиной l будет равна

критической силе шарнирно закрепленного

стержня длиной

![]() .

.

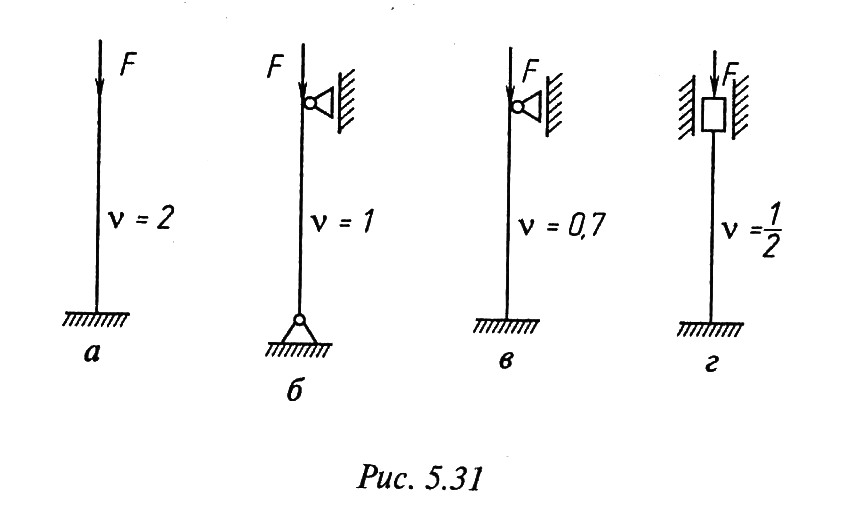

Общее выражение критической силы для сжатого стержня в обобщенном виде с учетом его типа крепления примет вид:

![]() ,

,

где

![]() — коэффициент приведения длины стержня

(коэффициент Ясинского), т.е. число,

показывающее, во сколько раз нужно

изменить длину шарнирно опертого с

обоих концов стержня (рис. 7.3, б), чтобы

критическая сила его была равна

критической силе стержня с конкретными

условиями закрепления. Чаще всего концы

сжимаемых стержней закрепляют одним

из четырех способов, показанных на рис.

7.3. Коэффициенты приведения длины указаны

на схемах крепления. Наиболее

чувствительным к потере устойчивости

является крепление, представленное

на рис. 7.3, а, наименее чувствительным —

крепление, показанное на рис. 7.3, г.

— коэффициент приведения длины стержня

(коэффициент Ясинского), т.е. число,

показывающее, во сколько раз нужно

изменить длину шарнирно опертого с

обоих концов стержня (рис. 7.3, б), чтобы

критическая сила его была равна

критической силе стержня с конкретными

условиями закрепления. Чаще всего концы

сжимаемых стержней закрепляют одним

из четырех способов, показанных на рис.

7.3. Коэффициенты приведения длины указаны

на схемах крепления. Наиболее

чувствительным к потере устойчивости

является крепление, представленное

на рис. 7.3, а, наименее чувствительным —

крепление, показанное на рис. 7.3, г.

Рис. 7.3