- •1. От автора

- •2.1. Композитор и произведение

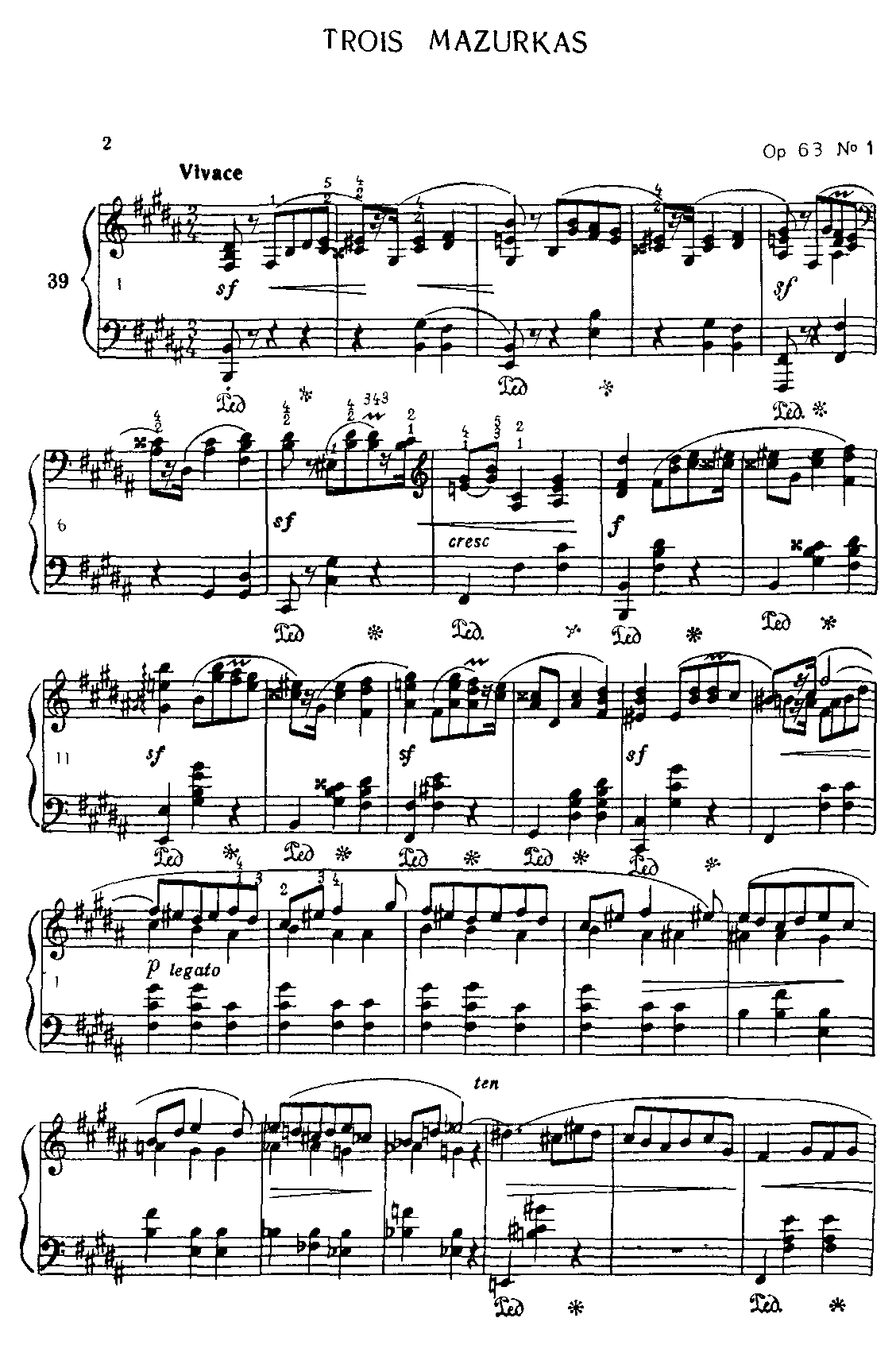

- •2.2. Нотная запись произведения

- •3. Произведение и исполнитель

- •4.1. Стадийность работы

- •4.2. Первая стадия

- •4.3. Вторая стадия

- •4.4. Техническая работа

- •5. Предконцертный период

- •6. Концертное исполнение

- •7. Сохранение и повторение

- •8. Способы работы

- •9. Психологические установки при работе

- •10. Список использованной литературы

4.3. Вторая стадия

Гипотеза нужна, как нужны леса

для постройки здания, но плохо, если

леса принимаются за построенное здание.

Гете

Путь от первого восприятия произведения до зарождения

предварительного эскизного замысла не должен быть долгим.

Иначе замысел, еще не подкрепленный знанием объективных

данных, легко может вылиться в беспочвенное фантазирование

по поводу произведения. Путь же воплощения замысла — беско-

нечен, ибо в процессе воплощения растет и сам

замысел. Если этого нет, то значит исполнитель работал не

творчески или же замысел оказался мертворожденным. Так го-

ворят не только музыканты. Репин взволнованно подчеркивал,

что одно дело увидеть и полюбить, другое, доступное не каж-

дому, воспроизвести. Именно это и служит истинным мерилом

страсти к искусству. «Сколько труда, горячего и самоотвержен-

ного искуса для этого надо вложить в работу!» — восклицает

художник.

Об этом же пишет Бальзак: «Думать, мечтать, замышлять

прекрасные произведения — пленительное занятие... Творение

является тогда во всей прелести детства, во всей безумной радо-

сти рождения, с благоухающими красками цветка... Но создать,

но родить на свет, но старательно выходить ребенка... но пре-

творить ее (шальную жизнь) в живой шедевр, который говорит

всем взорам в скульптуре, всем умам в литературе, всем воспо-

минаниям в живописи, всем сердцам в музыке — вот в чем за-

ключается волнение и труд, связанный с ним».1

Перед исполнителем возникают сложнейшие эстетические и

этические проблемы.

Расчленение функций композитора и исполнителя породило

сложнейшую проблему прав и обязанностей исполнителя по от-

ношению к автору и его произведению и конфликты между ав-

торским замыслом, его воплощением в нотной записи, объектив-

ным содержанием произведения и исполнительским воплощением.

Исполнитель должен воссоздать музыкальное произведение,

отражающее какие-то явления объективной действительности.

Но само оно — плод субъективного переживания и выражение

субъективных намерений композитора. Запись этих намерений

1 Цит. по кн. С. Бирман. Труд актера М., «Искусство», 1939,

стр. 14.

68

в нотном тексте также весьма субъективна,— всего не запишешь.

Каждый композитор стремится запечатлеть то, что считает осо-

бенно важным для исполнения. Многие из них с горечью гово-

рили о том, что нотная запись далеко не полностью выражает их

замысел.

А если так, если запись не тождественна замыслу компози-

тора, то что же должно быть законом для исполнителя?

Споры по этому вопросу не умолкают. Одни требуют от ис-

полнителя объективности, другие утверждают неизбежность и

закономерность субъективности. Они рассматривают исполнение

не как репродукцию, точно воспроизводящую оригинал, а как

сотворческий процесс. Первые досадуют на то, что исполнитель

не пропускает через себя произведение, как хорошее зеркальное

стекло пропускает световые лучи, а преломляет со свойственными

его индивидуальности и времени восприятием и манерой выра-

жения. Будь то в их власти, они, по замечанию Бузони, требо-

вали бы, чтоб одна и та же пьеса звучала всегда в одном и том

же темпе, когда бы и кем бы она ни игралась.1

Позиций «объективного» исполнения придерживаются (прав-

да, только на словах) и некоторые корифеи исполнитель-

ского искусства.

Вспомним, что говорили Тосканини и Рихтер (см. стр. 27).

Так же можно понять и Леонардо да Винчи: он требовал от жи-

вописца, чтобы его ум подобно зеркалу принимал цвет предмета,

который отражает.2

Если с ними согласиться, то надо признать, что нотными

знаками (или словами роли) все сказано. От исполнителя тре-

буется только внимательность к записи, точное ее произнесение.

Тем самым будут гарантированы верные интонации, от которых

зависит подтекст,— внутренний смысл и эмоциональный тон

высказывания.

Рихтер так и говорит: «Я сразу, с самого начала представ-

ляю себе, чго я буду делать. В конце концов, это очень просто —

в тексте все написано, все оттенки и темпы указаны».3 Это по-

хоже на «наивное» баховское указание: «чтобы хорошо играть,

надо только вовремя брать нужным пальцем требуемую кла-

вишу». Оно действительно просто. Но не просто найти это «во-

время», а для пианиста также силу и длительность прикоснове-

ния к клавише.

1 Ф. Бузони. Сб. «Исполнительское искусство зарубежных стран».

М, Музгиз, 1962, стр. 148.

2 «VII симфония Шостаковича в США». «Литература и искусство»,

1948, от 8 августа.

3 А. Вицинский Психологический анализ процесса работы пиани-

ста-исполнителя над музыкальным произведением, стр. 207—208.

69

Однако перечисленных добродетелей исполнителю недоста-

точно. «Исполнителю нужно прежде всего доискаться истин-

ных намерений (разрядка моя.— С.) автора...» (С. Та-

неев).

Подробно и, я бы сказал, душевнее эту мысль развивает

Мусоргский:

«Как только настоящая, чуткая природа художника

создаст в области слова, так музыканту предстоять должно веж-

ливенько отнестись к созданному, вникнуть в самую суть, в са-

мое существо того, что намерен воплотить музыкант в му-

зыкальную форму.

Настоящее, истинно художественное не может

быть капризным, п ч. самостоятельно и требует глубо-

кого изучения с святою любовью. А вот когда удастся художе-

ственное родство деятелей в той и другой области искусства —

путь добрый».1

Здесь Мусоргский трактует композитора, как интерпретатора

литературного произведения. То же самое должен сказать себе

музыкант-исполнитель, который является истолкователем музы-

кального произведения.

Следовательно, Мусоргский требует, чтоб исполнитель «вник

в самую суть» того, что он намерен воплотить и путем глубокого

изучения, «со святой любовью» добивался слияния с произведе-

нием и автором. А вот когда удастся установить «художествен-

ное родство деятелей» (в нашем случае автора и исполнителя)—

вот тогда можно и «в путь добрый».

То же говорил Гоголь: «... не давал мне автор ключа. Но бы-

вают такие минуты состоянья душевного, когда становится са-

мому понятным то, что прежде было непонятно.. . и душа моя

говорит мне, что не мог иметь другой мысли сам автор».2

Двойственной была позиция А. Рубинштейна. Как педагог

он был «педантом и буквоедом». Он требовал, чтобы Гофман

являлся к нему на урок с нотами и неотступно следил по ним за

точностью исполнения нотного текста. В то же время сам, играя

те же пьесы, допускал вольности. Этот парадокс Рубинштейн

разъяснил Гофману так: «Когда будете в моем возрасте, можете

поступать как я,— и не без иронии добавил,— если сумеете».

Это значило: «Прежде всего сыграйте точно то, что написано;

если вы выполнили это и затем вам захочется изменить или при-

бавить что-нибудь, что ж, сделайте это»... Но хорошо запом-

ните,— подчеркнул Рубинштейн,— после того как вы вполне до-

бросовестно отнеслись к тому, что написано».3

1 М Мусоргский. Избр. письма М, Музгиз, 1953, стр 168.

2 Н. Гоголь. Поли, собр соч, т. IV, АН СССР, 1951, стр. 129—130

3 И. Гофман Фортепианная игра Вопросы и ответы, стр, 38, 40.

70

Решительнее о свободе исполнительского творчества говорят

многие другие писатели, деятели театра и музыканты. Вспомним

уже приведенные соображения Р. Роллана и Франса. Можно со-

слаться и на представителей реалистического русского театраль-

ного искусства — Станиславского и Немиррвича-Данченко:

«. . .мы пересоздаем произведения драматургов, мы вскрываем

в них то, что скрыто под славами; мы вкладываем в чужой текст

свой подтекст.. . мы пропускаем через себя весь материал. . . мы

вновь перерабатываем его в себе, оживляем и дополняем своим

воображением».1

Еще определеннее сформулировал права и обязанности ис-

полнителей Немирович-Данченко. «Художественный театр счи-

тает вообще правом театра не подчиняться безусловно ука-

заниям автора во внешней инсценировке пьесы. Театр обязан

с большим вниманием вникнуть во все ремарки автора для того,

чтобы овладеть его внутренним замыслом. А затем театр во-

лен добиваться впечатления от этого замысла теми действиями,

которые он считает наиболее художественными для своих сил,

для своего времени и для своей публики».2

Другую сторону проблемы освещает Ф. Бузони: «Творения

прошлого беспрерывно изменяют для того, чтобы сохранить,—

пишет он,— ... непреложные обозначения (относящиеся к испол-

нению.— С.)—преходящи; если бы они не были преходя-

щими, то в результате от произведения остались бы только

знаки...»3

Почти то же самое утверждал И. Глебов: «Это целая про-

пасть между музыкой XIX века и прошлых веков». Мы забы-

ваем, что «само восприятие психологически измен-

чиво, что мы воспринимаем иначе и воспринимаем совсем иную

музыку, чем наши предки. Отсюда — мы вынуждены стилизо-

вать свое восприятие или приноравливать старинное произведе-

ние к условиям современного воспроизведения и тем облегчать

себе его восприятие. Это — взгляд назад».4

Остроумно высмеивает Ц. Кюи «объективистское» утвержде-

ние А. Серова, что нельзя слушать Глюка нашими нынешними

ушами, проверять его нашими нынешними понятиями. Он пи-

шет: «Кажется, г. Серов хочет, чтобы слушатель имел способ-

ность сразу менять не только свою личность, но даже свои

уши. . .».5

1 К. Станиславский. Работа актера над собой. М., изд. «Худ.

лит.», 1938, стр. 103.

2 В. Немирович-Данченко. «„Горе от ума" в постановке

МХАТ», М., ГИЗ, 1923, стр. 32.

3 Ф Бузони. Von der Einheit der Musik M Hesses Verlag, ss. 187.

4 И. Глебов. Чайковский. Пг., изд-во Филармония, 1922, стр. 9—10.

5 Ц. К ю и, газ. «С.-Петербургские ведомости», 1867, № 87.

71

В первой стадии работы над произведением исполнитель дол-

жен решить основной вопрос: что в произведении главное,

о чем речь идет и — как это главное выражено? (Последнее

в этой стадии работы чаще ограничивается внешними призна-

ками: фактурными, регистрово-оркестральными, тональным пла-

ном и т. п.)

Во второй же стадии и в дальнейшей работе основным и

главным становится то, как воплощаемое звучит на инструменте.

При этом речь идет не об абстрактной красоте звучания — хотя

это важнейшее условие подлинно художественного исполнения —

а об его точнейшем и тончайшем соответствии тому, что выра-

жается в исполнении, то есть основной заботой является инто-

национное качество звучания.

Что и как нераздельны. Они — стороны единства худо-

жественного произнесения музыки.

Придут ли в голову соображения, относящиеся к образности

исполнения или к технике его воплощения,— все должно, в по-

следнем счете, оцениваться тем же критерием — как звучит.

Нужно слушать, вслушиваться, чтобы слышать

«как трава растет»!

Звучать музыка должна красиво и правдиво. Никакого «яче-

ства!» Как бы хорош ни был исполнитель, произведение всегда

лучше и выше его. Кто осмелится поставить себя рядом или

выше Баха, Бетховена, Шопена, Шумана, Прокофьева, Шоста-

ковича и им равных!

Скромность и убежденность в том, что открыл подлинное

содержание музыки и нашел лучшее ее выражение — вот добро-

детель исполнителя.

Как же объяснить, что вопрос об объективном и субъектив-

ном исполнении (правильнее было бы говорить об объективном

и субъективном в исполнении), не сходит с обсуждения?

Причина, думается, в том, что в одних случаях мы погло-

щены как бы непосредственно произведением, в других нас за-

хватывает сам исполнитель.

Когда внимание исполнителя направлено на к а к, а не на

что, а может быть, и про что, он играет, мы невольно сле-

дуем за ним, наслаждаемся сочетанием гармоний, рисунком ме-

лодии, обаянием тембров. Вместе с ним любуемся, как красиво

звучит у него рояль, как серебрятся пассажи, сверкают октавы,

поет мелодия. Однако непосредственного переживания музыки

мы в этом случае не получаем.

Переключает восприятие от содержания на его исполнение,

от музыкального переживания на делание музыки всякая не-

удача: фальшивая нота, технический срыв. Внутренний протест

вызывает явно преувеличенная экспрессия, пришпоренный тем-

перамент. Они обнаруживают неискренность речи исполнителя.

72

Интеллектуальный тип исполнения воспринимается как объ-

ективный. Петри, Шостакович, Прокофьев, может быть, и Каза-

дезюс подтверждают это. Они доносят мысль, идею произведе-

ния и эстетические качества формы. С предельной ясностью и

красотой в их исполнении дано все, что относится к «смыслу»,

звуковой ткани и структуре произведения.

Такое исполнение бывает интересным. Оно может удивлять

и восхищать своим совершенством. Оно обогащает мысль, иногда

и воображение, но не чувство. При среднем же качестве испол-

нения приходится говорить о его рассудочности, формальности,

ибо исполнитель не способен, а может быть, и не хочет проник-

нуть за звуковую оболочку музыки и содержанием исполнения

является «делание» звуковой формы.

Хуже бывает, когда исполнитель использует произведение

как цирковую лошадку, гарцуя на которой он может демонстри-

ровать внешнюю обаятельность, бесстрашие, ловкость и такие

доблести, как темперамент, способность быть нежным и чувстви-

тельным и т. п.

А подобные исполнители — не редкость. Чаще так играют

в юношестве. Правдиво и с глубокой наблюдательностью рас-

сказывает о таком периоде своего роста Бруно Вальтер. В дет-

стве его отношение к музыке определялось, главным образом,

наслаждением от собственной игры. Он упивался удачей, когда

из-под его пальцев рождалось блестящее форте и нежное пиано,

когда ему удавалось придать певучесть лирическим темам. Чары

музицирования разжигали его темперамент. Музыка служила

лишь поводом, чтобы радоваться своему таланту. И Вальтер счи-

тает «понятным», что на определенной стадии развития произве-

дения служат молодому музыканту, главным образом, «поводом

расправить крылья и испытать свои силы».1 (Так же надо по-

нять великолепный афоризм Бузони: «чтобы стать выше вир-

туоза, нужно сперва быть им».)

Забываем же мы об артисте, когда сам он проникается во-

площаемой музыкой настолько, что от «делания» ничего не

остается. В силу сродства музыкальных эмоций исполнителя и

исполняемого, они становятся едины. Так же бывает, когда ар-

тист властно подчиняет произведение своим исполнительским

свойствам, «рубит с плеча»,— как говорил А. Рубинштейн.

В обоих случаях по-разному мы имеем слияние субъекта и

объекта исполнения. Музыка воспринимается как излияние воли,

эмоций и мысли исполнителя, рожденных произведением.

Что бы ни играли Корто или Рахманинов, что бы ни пел

Шаляпин — на всем печать «А. К.», «С. Р.», «Ф. Ш.» И здесь

1 См. сб. «Исполнительское искусство зарубежных стран». М., Музгиз,

1962, стр. 9—10.

73

мы имеем единство субъективного и объективного. Исполнитель

«присвоил» авторство. Он говорит от «первого лица». Нет на

нем ни грима, ни маски.

Л. Стоковский различает те же типы, о которых шла речь,

но подчеркивает еще одно важное обстоятельство — субъектив-

ность индивидуальных реакций на музыку и предостерегает от

того, чтобы рассматривать наши субъективные впечатления как

фактор объективный.

Дилемму объективного и субъективного исполнения разъяс-

няет Бруно Вальтер. Тот... «кто внутренние законы произведе-

ния' музыкального искусства ощущает как принуждение, не мо-

жет быть его интерпретатором.

Критерием исполнительского дара как раз и является спо-

собность делать чужое произведение до такой степени с в о -

и м, что требования композитора не только не будут для нас

принуждением, но мы ощутим их как свои собственные. И тог-

да. .. наше музицирование... будет воздействовать своей непо-

средственностью, ибо мы последуем велениям своего сердца,

бьющегося в согласии с сердцем композитора».1

Сложность задачи, стоящей перед исполнителем,— велика.

Но иногда ее преувеличивают. Прав ли Бруно Вальтер, когда

пишет: «Надо обладать величием, чтобы постигнуть и выразить

великое, надо самому обладать нежностью и страстностью, чтобы

почувствовать и передать нежность и страстность другого.

Нужна пламенность апостола, чтобы проповедовать пламенное

учение пророка».2

Не совсем точен и Бузони, говоря, что исполнитель дол-

жен откинуть собственные чувства (разрядка

моя.— С.) для того, чтобы перевоплотиться в чувства самых

разных индивидуальностей...

Нет, играя, исполнитель не «откидывает собственные чув-

ства». Дело обстоит иначе: исполнитель находит в своей душе

«резонаторы», отвечающие строю исполняемой музыки, о кото-

рых может быть и не подозревал. И чем он талантливее, тем бо-

гаче у него комплекс таких резонаторов.

Чрезмерно увлекся и Вальтер, отождествив творческий и ис-

полнительский процессы. Мыслимо ли, чтобы исполнитель со-

вместил в себе гений всех великих композиторов, каждый из ко-

торых — чудо. Можно ли быть одновременно мыслителем муд-

рым и глубоко проникновенным, как Бах, трибуном страстным,

но стальной волей смиряющим страсти, как Бетховен, обладать

душой кристальной чистоты и ясности, как Моцарт, или роман-

тической фантазией Шумана?—Такого человека мир не знал.

1 Сб. «Исполнительское искусство зарубежных стран», стр. 17.

2 Там же, стр. 10.

74

Но исполнитель, способный хоть и не в одинаковой степени вы-

разить душевный мир, отраженный в их творчестве, возможен.

Если душа композитора — генератор, производящий му-

зыку, то душа исполнителя — резонатор, отражающий ее,

причем резонатор широкого диапазона.

Труднее понять «дипломатичную» позицию одного из вид-

нейших современных дирижеров И. Маркевича. «Полагаю,—

говорит он,— что наше «произнесение» подобного рода (старин-

ной.— С.) музыки можно сравнить с произношением уроженца

немецкой Швейцарии, говорящего на ломаном французском

языке!» Из контекста можно понять, что Маркевич хотел бы

восстановить подлинное произнесение, такое, которое существо-

вало во времена Гайдна. В таком случае он солидаризируется

с реставрационной установкой Серова и противоречит своему же

требованию творческой свободы интерпретации.1

Ведь лексика и фонетика речи не остаются неизменными

Давно ли говорили: санаториум или санатория, акцентировали —

библиОтека, маг Азии, бур жу Азия. Перенос акцента на слог,

близкий к концу слова, динамизирует речь. Этот процесс дол-

жен иметь отражение и в музыкальной речи. «Лиги, почти все-

гда женственные», которые чаруют Маркевича в музыке Гайдна,

сменяются у Бетховена мужскими, дающими ямбические ак-

центы.

Исполнитель, интонируя музыку, волей-неволей отразит эту

закономерность. Правда, этим он ее осовременит. Но будет ли

лучше, если в погоне за музейной точностью он нарядит ее

в старинный камзол и наденет парик с косичками?

Психика исполнителя не зеркало. Она не только отражает,

но и преобразует.

Ее особенности и особенности искусства исполнителя иные,

чем о них говорят Бузони, Вальтер и Леонардо. Сохраняя сущ-

ность исполняемого, она изменяет соотношение и значение

средств выражения и нередко эмоциональную окраску произве-

дения. Тем самым вскрываются черты музыки, близкие данному

исполнителю, а до него, может быть, остававшиеся незаме-

ченными.

Так избирательно преображает действительность ум худож-

ника в любой области искусства. Каждый музыкант-исполнитель

вычитывает, выслушивает из того же нотного текста нечто иное,

и под пальцами большого художника давно набившая оскомину

пьеса вдруг оборачивается новыми гранями, горячо и трепетно

волнует меня — слушателя далекого от автора поколения.

Исполнение не односторонний акт растворения «я» исполни-

теля в «я» композитора. На деле происходит сложный акт слия-

1 См. «Советская музыка», 1963, № 4, стр. 76

75

ния и оплодотворения двух «я». Артист исполняется содер-

жанием и духом произведения, а они преломляются в его пси-

хике и при этом приобретают новые качества, порой неожидан-

ные.

Если исполнитель формирует произведение, то правильно и

обратное — произведение, точнее произведения, формируют ду-

шевный склад исполнителя, формируют его музыкальные вос-

приятия, настраивают воображение, определяют идейно-эмоцио-

нальное и эстетическое мировоззрение.

Выгрываясь, вслушиваясь, вдумываясь и вживаясь в произ-

ведение, исполнитель проникается им. Оно становится неотъем-

лемой частью его внутреннего мира. Исполнитель осваивает

произведение. Это значит не только понять его, но и при-

своить, то есть сделать как бы своим. Исполнитель говорит

не от третьего лица — он, Бетховен, так думает,— а как бы от

себя самого.

Говорят, что скрипка, по мере того как ее обыгрывает артист,

становится все лучше и лучше. Она словно «научается» все бо-

лее тонко откликаться на волю играющего. Ее звучание стано-

вится все более богатым и прекрасным. Подобное происходит и

с исполнителем. Впитывая произведения, а вместе с ними и ду-

шевный мир создавших их композиторов, он обогащает свое

внутреннее «я», научается слышать в музыке, а через нее и в ок-

ружающей жизни то, чего иначе не услышал бы.

Шопен своими ноктюрнами вводит в волшебный мир вечер-

них и ночных настроений, вальсами и мазурками открывает

красоту пластичности и выразительность движений человека.

Бах и Бетховен учат погружаться в тайники и глубины чувств и

мыслей, нередко полных разительных (мучительных) противоре-

чий. Прокофьев раскрывает радостные переживания молодости,

порой импульсивной, а то и озорной, а иногда способной довер-

чиво прислушиваться к голосу природы и сказкам «старой ба-

бушки». (Это, разумеется, не весь Прокофьев.) Всего не пере-

чтешь. Да и в этом нужды нет. Музыка говорит о прекрасном

в природе и человеческой душе, мимо чего мы каждодневно про-

ходим, не замечая ни их сокровенных тайн, ни их красоты. За

это слушатели платят ей страстной любовью, заполняя концерт-

ные залы, а исполнители отдают ей всю жизнь и лучшие

чувства.

Исполнительский дар парадоксален и даже загадочен. Раз-

гадкой его сущности еще предстоит заняться психологам.

«Подумать только, сколько условий должно объединиться,

чтобы прекрасное предстало во всем достоинстве и великолепии!

Нам необходимы для этого: 1) широта и глубина замысла, идей-

ная устремленность произведения; 2) вдохновенное воплощение;

3) техническое совершенство исполнения,— гармоническое воз-

76

действие, исходящее как бы из единой души; 4) внутренняя по-

требность выразить и воспринять наиболее благоприятное для

данного момента настроение (с обеих сторон — у слушателей и

у художника); 5) наиболее счастливое сочетание условий вре-

мени, а также места и других побочных обстоятельств; 6) уме-

ние передавать впечатления, чувства, воззрения, отражение во

взоре другого человека радости, даваемой искусством.

Разве подобное совпадение не такая же удача, как выбросить

при игре в кости шесть раз шесть?» — вопрошает Эвсебий.1

Итак, первый этап работы закончен. Нескольких дней ин-

тимной близости, когда душа исполнителя, пылкая и жаждущая

познания нового и прекрасного, соприкасается с произведением,

достаточно для того, чтобы исполнитель влюбился в произведе-

ние и чтоб родился неутолимый интерес к нему.

«Нерв искусства есть страстная любовь художника к своему

предмету, а если это есть, то произведение всегда будет удовлет-

ворять и другим требованиям — содержательности и красоте:

содержательности будет удовлетворять потому, что невозможно

страстно любить ничтожный предмет, а красоте потому, что,

любя предмет, художник не пожалеет никаких трудов для того,

чтобы облечь любимое содержание в наилучшие формы».2

Быть влюбленным в произведение — это значит всегда ощу-

щать его в своей душе, думать о нем, находить все новые и но-

вые красоты и достоинства, пламенно стремиться к общению

с ним и никогда не считать достигнутое достаточным; быть

влюбленным в произведение — это значит интересоваться всем,

что к нему относится: обстоятельствами, которые натолкнули

автора на сочинение, другими его произведениями, родственными

сочинениями других авторов и обязательно самим сочи-

нителем, на которого переносится любовь к его творению.

Любят не вообще. Любят конкретные свойства. В произведе-

нии это — общий дух: мечтательно-нежный, грациозный или

глубоко задумчивый, мужественный, решительно непреклонный,

острогротесковый, возвышенный, стремительный, драматический;

это — красивая, задумчивая или пылкая мелодия; чувственно-

сладкая, изысканная или, наоборот, суровая, терпкая гармония;

это величественно-медлительная, смелая, решительная или изящ-

ная ритмическая поступь, обаятельные тембры и т. п. И все это

относится не только к целому произведению, но и к его отдель-

ностям.

1 Р. Ш у м а н. Избр. статьи о музыке, стр. 270—271.

2 Л. Толстой. Письмо к В. Гольцеву «Советская музыка», 1953,

№ 2, стр 39.

77

И чем больше произведение овеяно любовью, тем более жиз-

ненным и впечатляющим будет исполнение.

Уже на первом этапе, выгрываясь и бегло всматриваясь

в текст, мы получили общее представление о содержании произ-

ведения, его характере и некоторых особенностях; зародился и

в общих чертах определился предварительный замысел и эскизно

наметился план работы. Теперь предстоит тщательная проверка

всего на основе скрупулезного изучения объективных данных.

Знания, которое было получено в стадии выгрыванья, еще

недостаточно для того, чтобы сразу же можно было перейти

к технической работе, даже в том случае, если произведение про-

игрывалось не два-три раза, а в течение нескольких дней.

Смысл технической работы — в приспособлении организма

к воплощению музыки в игровых пианистических движениях.

Этому должна предшествовать стадия тщательного анализа нот-

ного текста и фактуры произведения, установления не только

трудных мест, но и их сущности.

Некоторые пианисты, опрошенные А. Вицинским, не локали-

зуют такую работу обязательно во второй стадии. Одними она

включена как одна из задач первой, другими — третьей стадии.

Возможно, что здесь сказалась система опроса и отбора автором

высказываний, соответствующих его установкам.

Предстоит уточнение, детализация и конкретизация всего за-

мышленного. Для этого в распоряжении исполнителя имеются

прежде всего — нотный текст, затем — образцы исполнения дру-

гими пианистами, родственные произведения того же и других

композиторов, а также литературные источники, говорящие

о произведении и его авторе.

Начнем с нотного текста. О нем уже говорилось в главе

«Композитор и произведение». Но там шла речь о том, как про-

изведение, зародившись в творческом представлении компози-

тора, «окукливается» в нотной записи и об особенностях этого

процесса. Здесь же мы рассмотрим условия метаморфозы «ку-

колки» — ее возрождения в психике (хочется по-старинке

сказать в душе), в слухе и руках второго творца — испол-

нителя.

Если при первичном знакомстве было допустимо «эскизное»

чтение, то теперь мы должны идти путем точнейшего изучения

нотного текста, «звучащей ткани» и всестороннего обогащения

наших знаний о произведении. Это необходимо тем более, что

метод работы на первом этапе делал неизбежным большую долю

импрессионистического отражения наших впечатлений от произ-

ведения и некую долю фантазирования по его поводу.

Только во сне может привидеться исполнителю, что он по-

лучил письмо, в котором композитор делится с ним сокровен-

ными мыслями о замыслах, которыми руководился, сочиняя

78

пьесу. Но такое письмо вовсе не несбыточная мечта. Каждый

имеет такое письмо: это — нотный текст произведения. Только

нет конверта с адресом и нет персонального обращения. А если

бы оно было, то гласило бы: Дорогой X! Тебе завещаю плод

моих раздумий и волнений. Ты должен будешь передать их гря-

дущим поколениям. Прочти письмо, как читают завещание —

внимательно, вдумчиво, догадливо. Каждым словом, каждым

нотным и графическим знаком я стремился запечатлеть свои на-

мерения. Не легко далась мне запись. Сумей прочесть не только

буквы, но и мысли-чувства, не только текст, но и подтекст. Это

тебе удастся, если ты полюбил мое творение и любишь свое ис-

кусство!

Значит, художественное прочтение текста — творческий про-

цесс. Значит при всем благоговении перед автором, нельзя по-

лагаться на его указания в нотах без раздумий.

Абсолютно точно в нотах указана лишь высота звуков и то

только для клавишных инструментов, на которых она фиксиро-

вана. Все остальные данные записаны приблизительно и раскры-

ваются каждым исполнителем и в каждом исполнении по-своему

в отношении меры, а часто и в отношении смысла. Мера усиле-

ний, замедлений, акцентов, соотношение мелодии и аккомпане-

мента в нотах не указываются. А ведь достаточно где-то чуть

сдвинуть нюанс или изменить его меру, как по непререкаемой

логике хода музыкального переживания должны быть соответ-

ственно видоизменены все последующие оттенки. А вместе с тем

может существенно измениться и интонационное содержание

куска музыки. Каждое новое исполнение — новое переживание,

новый творческий акт. Но неправильно было бы делать вывод:

авторским указаниям не стоит придавать значения, сам автор,

мол, им не следует!

Надо понять, что как бы композитор ни изменял нюанси-

ровку и даже интерпретацию своего произведения, он всегда

делает это «в духе автора». (Если, конечно, нарочито не делает

иначе.) Он — хозяин, и может как угодно переставлять «ме-

бель в квартире» и даже менять назначение «комнат» (вспом-

ним Прелюд es-moll Шопена). Но «мебель» — это тоже

его вкус.

Вывод отсюда для последующих исполнителей тот, который

подсказал Рубинштейн: сперва освойте авторские указания,

а потом уж, если захочется и сможется, играйте по-своему.

Только он не договорил, что первая часть требования имеет

целью заставить исполнителя проникнуться духом композитора

настолько, чтобы фантазия работала «в духе композитора»,

1 Здесь слово «освоить» употреблено в прямом смысле — сделать своим!

79

и что такими же должны быть все допущенные дополнения и

изменения.

Переходим к рассмотрению практики работы над освоением

содержания пьесы через ее нотный текст.

Уже в первой стадии нам открылось многое: мы знаем о чем

говорит заголовок пьесы, который часто определяет ее форму,

жанр. «Дать вещи название — это начало познания» (Г. Ней-

гауз).

Дальше в нотном тексте обычно следует обозначение опуса.

И эта, казалось бы, мало существенная деталь не должна

остаться без внимания. (Вспомним гётевскую характеристику

своих произведений, как «отрывков одной большой исповеди».)

Зная творчество композитора в целом, зная его биографию, мы

по опусу нередко можем представить себе его мысли и настрое-

ния в пору создания изучаемого сочинения. Уже 79-й опус

XXV сонаты Бетховена, фактурой и тонусом похожей на про-

изведения первого периода, говорит, что это ретроспективный

взгляд в прошлое, это как бы воспоминание человека, преодолев-

шего много жизненных невзгод, воспоминания о юности с ее не-

мудреными, но милыми сердцу переживаниями. Более близкое

знакомство с Сонатой подтверждает такую трактовку.

Следующее по порядку обозначение говорит о темпе, с добав-

лением эмоциональной характеристики. Здесь фантазия испол-

нителя получает важный толчок в определенном направлении и

эмоциональность — настройку. Необходимо тщательно устано-

вить, что делает пьесу величественной (maestoso), оживленной

(animato), взволнованной (agitato) или, наоборот, сдержанной

(sostenuto), шутливой и т. п. Иногда это сразу неясно, как на-

пример Allegro maestoso в си минорной сонате Шопена или, тем

более, в его концертах, где маэстозны лишь оркестровые тутти

и вступительные возгласы солиста.

И разве так просто найти исполнительское выражение ка-

призного шумановского alla burla, ma pomposo в Интермеццо из

Сонаты g-moll и скерцандо в речитативе оттуда же? Значит ла-

коничные характеристики композитора в «оглавлении» нуж-

даются в творческом вскрытии, выгрываньи, вслушиваньи, вду-

мываньи, в определении индивидуального нюанса.

Даже на математически точные обозначения темпа по метро-

ному нельзя полагаться, так как метроном указывает лишь ос-

новную скорость течения музыки, а мера различных ускорений

(accelerando, stringendo, affretando) и замедлений (ritenuto, rallen-

tando, allargando) не указывается, да и не может быть указана.

Пропагандировавший метроном Бетховен на одной из своих пе-

сен пишет: «100 по Мельцелю. Однако это относится лишь

к первым тактам, ибо чувства имеют также свой такт, который

не вполне выражается этой мерой» (т. е. 100 по Мельцелю).

80

Вебер решительно утверждает, что для обозначения ускоре-

ний, вызываемых страстным выражением, нет соответствующих

терминов.

«Оно (ускорение) может появляться в области поэтически-

музыкальной периодами, будучи вызвано страстностью выраже-

ния. Для обозначения этого в музыке нет соответствующих тер-

минов. Указания эти должны быть заложены в душе человека;

если же их там нет, не поможет и метроном, устраняющий только

самые грубые ошибки; не помогут и те далеко не совершенные

указания, которые я, конечно, охотно мог бы расширить,

если б не печальный опыт, показывавший, что они беспо-

лезны и скорее могут повести к ложным толкованиям».1

Иначе об этом, видимо, думал А. Шнабель. В своей редак-

ции сонат Бетховена он стремится детальнейшим образом метро-

номически обозначить все, даже кратковременные — в четыре

такта — ускорения и замедления.

Двигаемся по нотному тексту дальше — к обозначению мет-

р а. На этом стоит остановиться. Правильное понимание метра

часто имеет большее значение, чем ему принято придавать. Ведь

движение ощущается в зависимости от того, играется ли 1-я

часть Лунной сонаты на 4/4 или 2/2 , Чакона Баха на 3/4, или на 6/8

Вальс Шопена (из быстрых) на 3/4 или на «раз».

Обозначения, стоящие около ключевого знака, нередко рас-

ходятся с выше их стоящими метрономическими. Так, скажем,

6-я мазурка Шопена обозначена четвертями: 1/4 = 100, а 5-я

вместо 1/2. 150= обозначена 1/2 = 50. И дело здесь не в «конспектив-

ном» обозначении метра для быстрых темпов, а в избранной

композитором единице ритмического пульса.

Шнабель прежде всего искал основной ритм или пульс.

Только потом он осмысливал гармонический план и напосле-

док — мелодический.2

До сих пор было рассмотрено все, что предшествует соб-

ственно нотному тексту. Но вот начинается музыка. В отличие

от беглого чтения в приблизительно верном темпе, что в первой

стадии нужно для схватывания сути музыки — ее основной эмо-

циональной тональности, ее важнейших модуляций, а также

основных линий развития,-— во второй стадии работы темп ста-

новится последним из многих действий, которые предстоит ре-

шить для полного овладения исполнением пьесы.

1 Ф. Вейнгартнер. О дирижировании. Л., «Тритон», 1927, стр. 75.

2 См. «Советская музыка». 1964, № 2, стр. 96.

81

Здесь речь пойдет не о беглой читке, а о детальном изуче-

нии, о проникновении в суть произведения через нотную запись.

В нотном тексте легко отличить собственно нотные знаки,

определяющие звуковысотное, ритмическое и регистровое инто-

нирование музыки от знаков, непосредственно указывающих ее

выразительное интонирование.

Если первые считаются, как уже было сказано, «священны-

ми и неприкосновенными» и с микроотклонениями исполняются

всеми и всегда одинаково (фа~фа, четверть = четверти), то ко

вторым всегда относятся, как к «гарниру». Ведь смена гарнира

не меняет сущности блюда. И любители «острых приправ» усна-

щают исполнение контрастными нюансами, драматизируют и

заостряют нюансировку, которая указана в тексте. Любители

же «сладкого» предпочитают смягчать и закруглять переходы и

сопоставления, делать их пластичными.

Как известно, содержание Музыки понимается по-разному, в

зависимости от типа восприятия.

В этом легко убедиться на примере братьев Рубинштейн.

Николай Григорьевич — тип, условно говоря, чисто музыкаль-

ный, Антон Григорьевич — музыкально-поэтический. Николай

Григорьевич, по воспоминаниям Н. Кашкина, выводил все от-

носящееся к исполнению — фразировку, динамические оттенки —

из анализа склада композиции, ее модуляционного плана, ме-

лодического и гармонического содержания. К словесным обра-

зам для пояснения характера композиции он не прибегал.1 У

Антона же Григорьевича восприятие музыки всегда порождало

богатые поэтические ассоциации. «Растолкуйте мне эту балладу,

как вы ее понимаете?» — потребовал он от ученицы, занимаясь

с ней балладой Шопена F-dur. О бетховенской сонате Les adieux

он сказал: «... я так сжился с этой музыкой, что мог бы под-

писать слова под каждым тактом и указать в ней все ощущения,

даже все жесты при прощании, и взгляды и объятия. Но. . . от

возвышенного до смешного — один шаг, и мы этот шаг не пе-

реступим».2

По музыкальному типу Николаю Рубинштейну был близок

мой учитель Леонид Николаев. Для раскрытия содержания про-

изведения он не прибегал к помощи поэтических образов, сочи-

нение же литературного сюжета под музыку считал вульгариза-

цией. С предельной тщательностью работал он над осмыслива-

нием музыкальных данных произведения. Характерные свойства

1 Впрочем это расходится с описанием А. Геника урока, на котором

Н. Г. картинно разъяснял ему подробнейшим образом музыкальное претво-

рение Шубертом и Листом гётевского «Лесного царя» (см. А. Але-

ксеев. Русские пианисты. М.-----\., Музгиз, 1948, стр. 240—241).

2 Ц. К ю и. История литературы, фортепианной музыки. Курс А. Г. Ру-

бинштейна. Спб., 1889, стр. 32—36.

82

фактуры, оркестровки, модуляционный план, гармонические и

ритмические особенности, драматургия — линии развития и их

кульминации — все это привлекало внимание Николаева. Непо-

средственно из этих данных, минуя образно-поэтические парал-

лели, он стремился выводить идейно-эмоциональный строй и

смысл музыки.

Ведь не только новый тематический материал, но и новая то-

нальность, модуляция (особенно внезапная), смена регистра,

сдвиги ритма, перемена фактуры — все это говорит о смене вы-

разительных интонаций исполнения. Анализ объективных дан-

пых, таким образом, аел к тому, что в театральном искусстве

называется «вскрытием подтекста». Этим решался вопрос о смыс-

ловом и выразительном значении деталей и в значительной сте-

пени об интонациях, в которых должно прозвучать произведе-

ние, определялся темп исполнения, характер звучности, педали-

зация и прочее.

Зрительные образы, поэтические аналогии, экскурсы в об-

ласть других искусств и даже науки, которыми пользуется, по-

жалуй, большинство музыкантов для пояснения своих восприя-

тий или исполнительских намерений, нельзя рассматривать как

попытку рассказать словами содержание произведения. Задача

здесь иная — возбудить ассоциативное мышление и тем самым

вызвать эмоциональный отклик. Где-то в глубинах эмоциональ-

ной сферы внешние образы сомкнутся с собственно музыкаль-

ным переживанием и определенным образом направят его.

Музыка — субъективное отражение в психике человека за-

трагивающих его жизненных явлений. Поскольку же сам субъект

есть порождение действительности, эти отражения присущи не

исключительно ему, а людям вообще и в первую очередь лю-

дям его времени и родственным ему по воспитанию (значит и

по окружению, классу). Общность реакций на музыку (музы-

кальных переживаний)—коренится в физиологическом дейст-

вии средств музыкальной выразительности: темпа динамики, ре-

гистра, метроритма. В психике она опирается на общность мно-

гих ассоциаций. Например, представление о душевной чистоте,

ясности, простоте, наивности, святости ассоциируется с детско-

стью и женственностью (точнее с девичеством); поскольку

голосу тех и других присущ верхний регистр, музыка в этом ре-

гистре, если она не осложнена чем-либо противоречащим этим

характеристикам, воспринимается соответственно как выражение

простоты, душевной ясности, а в переносном значении утренней

тишины, рассвета, безоблачного неба и т. п. Так ее восприни-

мает наслышанный в музыке человек.

Есть исполнители, фантазия и эмоциональность которых

возбуждаются от одного лишь соприкосновения с музыкой. Но

есть и такие, у которых они вяло реагируют на музыку либо

83

в силу своей природы, либо в силу заторможенности. В таких

случаях привлечение слов, поэтических образов, фактов из «био-

графии» произведения, непосредственное воздействие педагога

(если речь идет об ученике) мимикой, жестами и собственным

горением пробуждают фантазию и эмоциональный отклик.

Понимание произведения обостряется и углубляется теоре-

тическим анализом, начиная от строения фразы, особенностей

ритма и гармонии до драматургического анализа, модуляцион-

ного плана, свойства фактуры, динамического развития, разли-

чения тем и ходов, распределения звучности мелодии и фонов.

Установление главного и второстепенного (без второго нет

первого), установление перспективы пространственной (здесь и

там) и временной (происходит в настоящем времени или вспо-

минается как прошедшее, как реальность или мечта) — обнару-

живаются не только непосредственной реакцией, эмоциональной

в своем существе, но и, в значительной степени, путем вдумчи-

вого анализа, работы мысли.

Интуиция — великая сила. Она является одним из видов

реакции на действительность, одним из способов отражения и

переработки восприятий. От сознания она отличается тем, что

«дает ответ» еще до того, как воспринятое осознано и оформ-

лено в понятиях — словесно.

Роль интуиции в постижении музыки не может быть пере-

оценена. И все же, ее одной для полноценного восприятия и, тем

более, воспроизведения музыки — недостаточно. Чем дальше

мы погружаемся в произведение, тем все большую роль играет

рассудок. «Без помощи размышления человек не может осознать

того, что живет в нем. Одна лишь беззаботная, легко окрылен-

ная фантазия никогда не создает подлинно ценного произведе-

ния искусства».1

Но в то же время, одна мысль о музыке не создает подлин-

но ценного произведения, пока она не зазвучит музыкой. Если

же этого нет, то речь идет не о погружении в музыку, а об ум-

ствованиях по ее поводу, которые не только не дают проникнуть

в ее глубины, но даже по касательной не контактируются с нею.

И такое ее изучение скорее уводит от понимания сущности му-

зыки, чем обогащает знаниями о ней. Гегель так продолжает

приведенное выше высказывание: «При этом процессе слияния

разумного содержания и реального облика, художник должен

призвать себе на помощь с одной стороны бдительную рассуди-

тельность, с другой — глубокое душевное переживание, глубокое

чувство».

Продолжим анализ хода работы над произведением. Пусть

это будет Мазурка Шопена ор. 63 № 1.

1 Г. Гегель. Собр. соч., т. I, M., Госполитиздат, 1958, стр. 290.

84

Выгрываясь в пьесу, дадим себе отчет в том, что в ней «шо-

пеновского» и что «мазурочного»? Для того чтобы ответить

на первый вопрос, надо хорошо знать творчество этого компо-

зитора и решить для себя — какие черты его музыки кажутся

нам наиболее характерными для его творчества.

Чтобы ответить на второй вопрос, надо поставить нашу ма-

зурку в ряд многих мазурок, в первую очередь, конечно, шо-

пеновских. Очень полезно и интересно прочесть превосходную

главу о мазурках из книги Листа о Шопене и поэтичную статью

о мазурках Шопена Б. Асафьева.1 Они будят фантазию и дают

почувствовать своеобразные условия, породившие шопеновские

мазурки, знакомят с обстановкой, в которой разыгрывались

сценки, нашедшие отображение в них. Ведь Шопен недаром на-

зывал свои мазурки «образками»-картинками.

Здесь мы входим в сферу тончайших музыкально-художе-

ственных представлений Шопена. Трудно говорить о них, когда

сам композитор, чувствительный как мимоза и замыкавшийся

при всякой попытке проникнуть в его душевный мир, ни словом

не обмолвился ни о переживаниях, ни о соображениях, ни о фан-

тазиях, побудивших его к сочинению того или другого произве-

дения. Что мы знаем о сонате b-moll? «Я тут пишу сонату

si b mineur, в которой будет мой марш, который ты знаешь. Есть

Аллегро, потом Скерцо mi b mineur, марш и недлинный финаль-

чик, может быть, моих три страницы. Левая рука в унисон

с правой злословят после марша».2 Вот и все, что сказал Шопен

о трагических событиях, выраженных в сонате.

И все же, вряд ли есть и был музыкант, особенно пианист,

который не задумывался бы над тем, о чем думал Шопен, когда

писал эту музыкальную драму.

Музыка, если она не изобразительная, выражает процесс

в том виде, в котором происходившее (оно могло быть и не

в действительности, а в воображении художника, или навеяно

литературным произведением) оформилось уже как явление,

ставшее музыкальным переживанием, то есть эстетически пре-

ображенное в звуках.

Вот почему мы всегда чувствуем, что за музыкой, в ее «под-

тексте», имеется нечто ее породившее и, как лишение, пережи-

ваем невозможность выразить это словами. Такие попытки,

несмотря на их безуспешность, не прекращаются. Стоит замолк-

нуть музыке, как мы тщимся что-то сказать о ней. Сколько бу-

маги исписано в стремлении «рассказать» b-moll'ную сонату

Шопена!

На это свойство музыки указывал еще Гегель:

1 См. «Советская музыка», 1947, № 3, стр. 61.

2 «Письма Шопена», стр. 193.

85

«Предназначение музыкальной трудной деятельности сво-

дится к тому, чтобы заставить тот сокровенный жизненный про-

цесс раскрыться в звуках или присоединить его к высказанным

словам и представлениям, погрузив представления в эту стихию,

чтобы возродить их заново для эмоции и сочувственного

переживания».1

Музыка объединяет слушателей в общем переживании и вы-

зывает потребность поделиться пережитым. Тем более невоз-

можно обойтись без слов о музыке при работе с учащимися.

И я возвращаюсь к мазурке, о которой начал говорить. Прежде

всего надо вслушаться в то, что отличает мазурку от вальса,

менуэта и других тоже трехдольных танцевальных пьес. Дальше

мы отметим, что в ней от народной польской специфики, и что —

свободное фантазирование на этой основе, с отходом от ритма,

характерного для этого танца, вплоть до ритмопластики вальса

(см. ор. 24 № 3). Кстати, Шопен соединял в своих мазурках

собственно мазурек с обереком и куявяком.

Внимательно вчитываясь в текст, нельзя не заметить и

не оценить изобретательности и постоянства, с которыми при

повторении одинаковых фраз Шопен варьирует изложение, то

изменяя ритмику в мелодии или в аккомпанементе, то преры-

вая длительное звучание паузой вздоха или танцевального под-

скока (взлета), то перенося фразу или ее часть в иной регистр.

(Сравним два первых восьмитакта между собою и их же в реп-

ризе, а также такты 33—34 с 43—44.)

Итак, мазурка начинается двукратным изложением помпез-

ной, я бы сказал, бальной темы. Ее контрастно заступает, словно

пауза, скромный наигрыш народного склада, сползающий

на фоне квинт в аккомпанементе из Фа мажора и Ми мажор и

приводящий к прелестному, застенчиво сказанному речитативу,

который, истаивая, уводит в истомное покачивание в монотонном

чередовании доминанты с тоникой. Очаровательна деталь —

перенесение ответа во втором изложении на октаву выше,

словно робкое «да», сказанное даже не словом, а легким накло-

ном головы или стыдливо робкою улыбкой. Там же привлекает

внимание отклонение в VI ступень — то ли оно радостно во-

сторженное, то ли настойчиво требовательное.

Дальше идет секвенция (V—I ступени), перекликающаяся

с секвенцией, приведшей к побочной теме. Но она—восходя-

щая, в отличие от прежней нисходящей и говорит в ней не верх-

ний — женский, а нижний — мужской голос. Коротким речита-

тивом возвращает он гордую и властную первую тему, изложен-

ную наряднее, чем было в первый раз и, что важно, не на

тоническом трезвучии, а на квартсекстаккорде. Это, во-первых,

1 Г Гегель Собр соч , т XIV, стр 106

86

87

88

89

делает переход слитным и, во-вторых, не давая чувства закон-

ченности мысли, открывает возможность большого нарастания

к повтору уже на тонике (такты 69—77). И словно не в силах

расстаться с осуществленной мечтой, музыка, как зачарованная,

долго (20 тактов) задерживается на, казалось бы, простеньком,

но завораживающем своими повторами кадансе. Все замирает и,

будто сквозь дрему, слышится побочная тема. Вспоминается

заключительный номер «Давидсбюндлеров» Шумана. Но Шо-

пен, как он это любит, внезапно тремя громкими аккордами

возвращает нас из мира мечты к действительности.

Вот я и рассказал обо всем, что обратило на себя мое вни-

мание в нотном тексте пьесы, но о картине, которая привиделась

мне в ней, ничего не сказал. Для этого надо обладать литера-

турным талантом, на что я не претендую. Горько сожалею, что

не пришло еще время, когда будут издаваться звучащие книги,

ибо музыку надо не рассказывать, а показывать в живом зву-

чании. И тогда, «открыв страницу» граммзаписи этой музыки

в исполнении Артура Рубинштейна, мы за две минуты предста-

вим себе такую картину из польской жизни, какую вряд ли

смог бы нарисовать на многих страницах даже гениальный пи-

сатель.

Если эмоции должны быть осознаны, то и осознание их дол-

жно быть эмоциональным, пережитым. Да и может ли быть

иначе в искусстве, в котором не только идея и образы, но и сам

материал — звуковая ткань — рождены эмоциями и несут их

в себе. Мысль и эмоции должны действовать в неразрывном

единстве.1

Поиски верных слов для выражения найденного и понятого

при анализе нотного текста будят мысль и не только мысль.

Одновременно они направляют эмоциональные отклики. Анализ

пьесы музыкантом-исполнителем не остается внутри материаль-

ных границ музыки. Он — психологичен и сливается с процес-

сом попутно формирующейся интерпретации. Воспринятое со-

знанием трансформируется в музыкальное переживание и про-

изведение как бы вновь рождается, пронизанное живым духом.

***

Работа должна протекать при тщательном вникании в каж-

дый знак нотного текста. Необходимо на время отвлечься от

основных художественных задач и заняться изучением мате-

1 Этой части работы многие придают чрезвычайно большое и даже

порой преувеличенное значение. Г. Нейгауз неукоснительно требует даже

от 9—10-летнего ученика, если он может хорошо сыграть сонату Моцарта,

умения словами рассказать многое существенное, что в ней происходит

с точки зрения музыкально-теоретической (см. Г. Нейгауз. Об искус-

стве фортепианной игры, стр. 27).

90

риала. Целостное проигрывание пьесы или даже ее больших

разделов заменяется игрой по кускам. Это еще не «куски — за-

дачи» (творческие куски), а всего лишь отрезки, которые можно

охватить как бы одним актом внимания, которые легко укла-

дываются в памяти.

Некоторые педагоги, такие как выдающийся профессор

А. Б. Гольденвейзер и учитель В. Гизекинга Карл Леймер, счи-

тают необходимым начинать работу над произведением с его

заучивания на память.1 Но они расходятся в методике заучи-

вания. Гольденвейзер предлагает делать это за инструментом,

заучивая пьесу по небольшим кускам и опираясь не только

на слуховую и мышечную память, но и аналитически запоми-

ная строение музыкальной ткани, характер движения голосов,

расположение аккордов и т. п. Существенно отметить, что к этой

работе над произведением Гольденвейзер предлагает приступить

«ознакомившись с ним предварительно». Леймер же целиком

доверяется «систематически-логическому продумыванию» всех

указанных факторов и придает чрезвычайно большое значение

«оречествлению» внешней картины нотной записи.

Для примера остановлюсь на том, как это делает Леймер

в сонате Бетховена f-moll op. 2 № 1. Она им выговаривается

так: «Начинается Соната арпеджированным фа минорным ак-

кордом от до 1-й октавы до ля-бемоль второй, за которым сле-

дует во втором такте группетто на фа второй октавы. Потом

идет доминантсептаккорд (от соль первой до си-бемоль второй

октавы) с заключительными нотами группетто на соль и после

дующим повторением от 2-го до 4-го тактов, после чего фа ми-

норный квартсекстаккорд и гаммообразный спуск восьмыми до

ноты до. В левой руке сменяются фа-минорное трезвучие доми-

нантсекстаккордом.

Эти первые 8 тактов главной темы, как мы видим, легко

соображаются при обдумывании прочтенного текста, могут и

должны быть сперва сыграны наизусть и после этого заучены».2

Сказанного, думается, достаточно для понимания необычного

метода Леймера.

Расходясь с ним в методике, я, как и многие педагоги, счи-

таю ценным умение заучивать пьесу без инструмента, только

по нотам. Значимость этого метода не только в том, что укреп-

ляется один из компонентов памяти — зрительный, но, пожа-

луй, еще больше в том, что этот способ запоминания музыки

помогает развитию слуховых представлений. Не буду здесь

1 См. сб. «Мастера советской пианистической школы». М , Музгиз,

1954, стр. 130.

2 Modernes Klavierspiel nach Leimer-Gieseking B. Schott's Sohne, 1931,

ss. 26—27.

91

останавливаться на решающей роли таких представлений в комп-

лексе требуемых для музыканта способностей. Заинтересовав-

шегося этой проблемой читателя адресую к моей книге «Пиа-

нист и его работа» (см. стр. 66—75). Кстати, Леймер указы-

вает, что его метод, вначале несколько механический, приводит

к развитию способности слышать читаемое внутренним слухом,

так что работа из механической становится чисто психической

(Geistesarbeit).

Итак, по нотам или без них началось освоение произве-

дения. На вопрос,— какой должна быть система работы — нет

единого ответа. Метод зависит от множества условий внешних

и внутренних, таящихся в самом исполнителе; зависит от сте-

пени его зрелости, одаренности, от того, насколько пьеса зна-

кома — понаслышке ли или же была играна самим исполнителем,

от срочности задания, от своего отношения к пьесе — более или

менее холодного (по каким-то соображениям пьесу нужно

выучить) или же от страстного, полного нетерпеливого стремле-

ния сжиться с пьесой и исполнить ее, от степени ее сложности

и технической трудности и т. п.

Хорошо об этом сказал Игумнов: «Разве к каждому новому

для вас человеку вы подходите одинаково? Разве существует

у вас какой-то определенный метод подхода к незнакомым

людям?»1

Но при всем разнообразии индивидуальных свойств и взгля-

дов исполнителей легко различимы два типа работы на этом

этапе: стирание граней между стадиями, в одном случае, и их

четкое разграничение, в другом.2

Первый подход выражен Игумновым. «Начинаешь играть

вещь, выучиваешь ее, играешь, играешь — вот и весь процесс

работы.. . для меня разучивать произведение — это и значит

как-то играть, исполнять его. . . Я стремлюсь никогда не отхо-

дить от «исполнения» вещи. . .» 3 . . .«Задача всегда одна и та

же — музыка. Все идет изнутри от представления, которое как-

то получаешь (...) Начинаю играть вещь. Если она сложная,

крупная, то, конечно, это только приблизительно в настоящем

темпе, то есть по мере моих возможностей. Сначала довольно

осторожно иду, чтобы все услышать, понять (...) очень много

внимания трачу на аппликатуру (. . .). Тут не только расста-

новка пальцев, но и распределение материала между руками.

Большое значение я придаю тому, чтобы рукам было удобно

и спокойно. Особенно в кантилене (...) если трудно, я сделаю

1 Сб. «Мастера советской пианистической школы», стр. 72.

2 Рассмотрению этого вопроса посвящена ранее названная работа

А. Вицинского.

3 Сб. «Мастера советской пианистической школы», стр. 75.

92

что-то совсем медленно; дальше будет легче, дальше будешь

уже играть (. . .) Значит все идет постепенно и не нужно торо-

питься». Трудное место Игумнов проигрывает в темпе моде-

рато, а не адажио. «Если я могу играть в настоящем темпе,

так я и буду играть в темпе. Буду искать музыку, звучность,

слушать и опять искать все время».1

На вопрос: как рождается в исполнении живое движение

речи? — Игумнов отвечает: «Нельзя этого сказать. . . Я не

знаю. .. Менее всего это, конечно, рождается из головы. . . Сна-

чала стараешься внутренне услышать, а потом проигрываешь. . .

целыми кусками проигрываешь. В каждой вещи по-разному. . .

Для того чтобы что-нибудь вышло и вышло хорошо, нужно

известное время. Будь то техническое или нетехническое — все

равно; нужен известный период, чтобы войти в вещь. . .»

Сходно протекает процесс у Г. Нейгауза. «Как я учу произ-

ведение? Я просто играю его, сперва очень медленно (если текст

сложен и произведение мне незнакомо), стараясь представить

себе, как это будет звучать, вернее, как это должно звучать в

окончательном виде (. . .). При такой работе нотный текст по-

степенно «оживает».. . раскрывается все более полноценно со-

держание данной музыки (...) Идти к цели надо прямым пу-

тем. Играя даже очень медленно, следует стремиться к заду-

манной нюансировке, звучности, фразировке.» 2

К Игумнову и Нейгаузу надо присоединить Софроницкого.

Технику он не изолировал от музыкального произведения. «Я

играю и вживаюсь в каждую ноту»,— говорил он. И даже уп-

ражнения Брамса, которыми он охотно занимался, считал нуж-

ным играть так,— «как будто вы собираетесь дать концерт из

упражнений».3

Иной тип работы у учеников Игумнова — Оборина, Флиера,

Гринберг, Иохелеса; учеников Г. Нейгауза — Гилельса и Зака,

а также у Г. Гинзбурга (ученика А. Гольденвейзера). Все

они делят процесс освоения произведения на три этапа, сов-

падающих в основном со стадиями, о которых я говорил

раньше.

Вторую стадию (для меня это — третья) первые четверо сво-

дят к технической работе над произведением.4

Иохелес говорит о «честном выколачиваньи» с целью при-

учить двигательный аппарат к данной вещи. Для того чтобы

не оставалось сомнений в содержании требуемой работы и ее

1 А. Вицинский. Психологический анализ процесса работы пиани-

ста-исполнителя над музыкальным произведением, стр. 203—205.

2 Сб. «Мастера советской пианистической школы», стр. 175.

3 «Советская музыка», 1961, № 12, стр. 92.

4 А. Вицинский. Психологический анализ процесса работы пиани-

ста-исполнителя над музыкальным произведением, стр. 187—188.

93

целеустановке, он подчеркивает: «тут работа одного вида па-

мяти — моторно-двигательной. . . чтобы пальцы сами играли. И

пока этот процесс не закончился, не следует возвращаться к пер-

вому этапу. Это сразу портит работу. Здесь все дело в концент-

рации внимания на игровых ощущениях при ровной одно-

образной игре форте... (разрядка моя.— С). Самое

трудное — сыграть в первый раз так медленно, чтобы каждый

палец сознательно ударял по середине клавиши... и чтобы в этом

была какая-то плавность». Педаль, поиски красок — дело треть-

его этапа, считает Иохелес.

Сложнее (высказывание М. Гринберг: «...я начинаю,— гово-

рит она,— заниматься страшно примитивно... Разбираю пьесу

по частям и играю медленно каждую из частей раза по

три-четыре. Это продолжается довольно долгое время (несколь-

ко дней.— С), пока я не почувствую, что мне очень хорошо

в смысле пальцев...» Задача медленного темпа — обеспечить

возможность «сыграть все ноты», контролируя точность игры.

Не буду останавливаться на всех соображениях пианистки.

Здесь добавлю, что, как и Иохелес, Гринберг говорит о работе

«крепкими пальцами», совершенно не думая о звучании. Но

иногда она замечает, что в то же время все играет мело-

дично.

Переход к требуемому музыкой быстрому темпу и у Грин-

берг и у Иохелеса осуществляется постепенно. Но, в отличие

от Иохелеса, Гринберг от времени до времени пробует играть и

в настоящем темпе, чтобы посмотреть, «что получается. . .» Мало

того, по мнению пианистки, есть куски пьесы, которые сразу

«укладываются в пальцы». Бывает, что пассаж получается

сразу, а если начнешь играть его медленно, дифференцируя от-

дельные движения, то вместо целого получаются «разорванные

части».

В последние годы Гринберг стала пользоваться в черновой

технической работе ритмическими вариантами, что «ведет к игре

двигательными комплексами» (а не суммированием отдельных

ударов пальцев, добавлю от себя!).

К Иохелесу и Гринберг в понимании задач второй стадии

примыкают Гилельс, Оборин и отчасти Флиер, но каждый со

своими нюансами.

У Гилельса весь процесс выучивания вещи проходит в виде

крепкой медленной игры. Но смысл медленной игры

Гилельс объясняет иначе, чем предыдущие пианисты. «. . . Хо-

чешь играть медленно, чтоб посмотреть, проследить как проте-

кают движения рук, найти, например, правильное положение

при скачках и других технических задачах». Хотя речь идет

опять о медленной крепкой игре, но задача ее не во «вколачи-

ваньи» в пальцы, не в автоматизации движений. Гилельс ищет

94

в это время как приноровить руки к исполняемому (Бузониска-

зал бы: как «приспособить трудности к своим способно-

стям»).1

Оборин суть «практической работы во втором этапе» опре-

деляет так: «Я просто устанавливаю пальцы на фортепиано и

делаю это для того, чтобы были какие-то естественные движе-

ния, свободные руки и пальцы, чтобы пальцы чисто физиологи-

чески обрели какие-то свои места, то есть чтобы мне было

удобно играть».

И даже когда дело идет о работе над кантиленной пьесой,

где задачей является качество звучания, работа чаще всего, по

его словам, носит абсолютно ремесленный характер, без всяких

оттенков. Слух пока корректирует лишь ровность, ритмичность

и какое-то заданное качество звучания. Темп работы — мед-

ленный.

Флиер задачей второго этапа считает «приведение в поря-

док всей фортепианной кухни». Внимание направлено на то,

чтобы, во-первых, абсолютно все слышать, во-вторых, чтобы

все было точно на своем месте. «Я заставляю себя медленно и

сосредоточенно учить виртуозные куски вещи». Но в отличие

от предыдущих пианистов Флиер не выключает музыку: он иг-

рает с педалью и динамическими нюансами. «Я не могу играть

совершенно без всякой динамики, может быть не потому,— го-

ворит он,— что считаю нужным давать ее, а вероятно непроиз-

вольно».

Иначе на дело смотрел Гинзбург. Он отказывается от мед-

ленных темпов работы и от «крепкой игры». Темп определяется

лишь возможностью в каждый момент «наиболее близкого при-

цела» к представляемому, как желательный для исполнения

данной пьесы в целом или изучаемому эпизоду. Для моторики

же медленный темп «совершенно ненужное дело. Если я буду

играть крепко, поднимая пальцы выше, чем я делаю обычно,2

я приобрету только неправильный навык». Задача второго

этапа—-элементарная работа: установка аппликатуры, изучение

сочинения.

Особняком стоит метод работы Зака. Стадия ознакомления

с произведением, хорошо известном понаслышке, осуществляется

всматриванием и вслушиванием без инструмента — в представ-

лении. Но «наступает момент очень настойчивого желания ус-

лышать в реальном звучании то, что я слышал внутренним слу-

хом». Ведь пианистический опыт иногда подскажет больше, чем

можно было представить без рояля,— говорит Зак и признает,

что тут бывает много разочарований: «за роялем может быть

1 Все цитаты приведены по вышеуказанной статье А. Вицинского.

2 Так работает Иохелес.

95

перевернуто все представление о вещи». Следовательно, основ-

ная задача второй стадии — для Зака — приспособление слухо-

вого представления к специфике фортепианного воплощения.

«Тут я стану играть замедленно, но со всеми динамическими

оттенками и превращениями». Зак никогда не учит «отвле-

ченно», а как будто все время исполняет. «Никакой работы, не

направленной на исполнительство, у меня нет»,— утверждает он.

Исключением являются сложные в двигательном отношении

куски вещи. Их пианист учит, анализируя трудность и разлагая

ее на элементы. Например, в двойных терциях из Концертного

этюда Листа фа минор он считает полезным поучить отдельно

нижний голос той же аппликатурой и в том же звучании, в ко-

тором они должны исполняться в конечном итоге.

Поучительны соображения А. Рубинштейна: «Когда учите,

не играйте с душой, а работайте с душой». Думается, что пер-

вая часть совета вызвана не столько боязнью, что эмоциональ-

ная работа может истощить и притупить живое отношение

к пьесе, сколько тем, что играя «с душой», легко увлечься пере-

живанием музыки и перестать контролировать и конструировать

исполнение. Работать же нужно не механически, а вкладывая

душу — творчески. Сперва,— учил Антон Григорьевич,— надо

подумать над причиной затруднений или неудачи, а потом уж

переходить к автоматизации найденного решения — «играть по

способу Фильда», то есть повторяя изучаемое место множество

раз.1

Причем, Рубинштейн был противником «вколачивания»

в пальцы. «Учить надо всегда sotto voce, иногда piena voce, ни-

когда sine voce».— Так наставлял он своих учеников. Послед-

нее — «никогда sine voce»,— Рубинштейн истолковывал не как

запрет играть на немой клавиатуре, а неожиданно следующим

образом: «когда человек без голоса поет, он кричит» то есть

опять-таки, как протест против «выколачивания».2

Гофман так разъясняет этот принцип: «Большая энергия,

сдержанная сила и умеренное ее проявление. Приготовьте палец

к удару большой силы, вообразите звук сильным, а затем ударь-

те умеренно. . . Время от времени мы должны, конечно, упраж-

няться громко, так, чтобы развить физическую выносливость.

Но в основном я советую во время занятия играть со сдержан-

ной силой».3

1 См. Л. Баренбойм. Антон Григорьевич Рубинштейн, т. I, Л,

Музгиз, 1957, стр. 285—287.

Фильд, по словам Рубинштейна, повторял трудное место сотни раз и,

чтобы не сбиться со счета, по-старинке, перекладыва\ нарезанные бумажки

из одной коробочки в другую.

2 Там же.

3 И. Гофман. Фортепианная игра. Вопросы и ответы, стр. 47.

96

От «выколачивания» предостерегает также Метнер: «меха-

ническая энергия (обилие акцентов) и всякая форсировка неза-

метно переходят в художественное исполнение из гимнастиче-

ского упражнения. . . Клавиша любит ласку! .. Рука должна во

время работы испытывать физическое удовольствие и удобство,

так же как слух должен испытывать все время эстетическое на-

слаждение!» 1

Такого рода указания встречаются в записях Метнера не-

однократно.

Аналогичное говорил и Софроницкий: «нужно играть так,

чтобы каждый палец прямо с каким-то физическим наслажде-

нием входил в клавишу».2

Вопросы методики процесса упражнения потребуют дальней-

ших обсуждений. Пока ограничусь сказанным.

Г. Нейгауз к приведенным соображениям добавляет: «Рань-

ше учил вещи, если можно так выразиться, «ганонным» образом.

Позже полюбил играть медленно, но со всеми оттенками, как

бы рассматривая в увеличительное стекло, из чего все сделано.

С одной стороны здесь даешь то, что можешь, в данный мо-

мент, с другой — ищешь новое. Это одновременно и очень хо-

рошая техническая работа и вместе с тем отказ от механиче-

ского проигрывания. . . Нужно научиться делать больше, чем вы

будете делать на эстраде».3

Интересны нюансы работы Рихтера, которая в основном

близка нейгаузовской.

«Задача одна и та же и в первый момент и потом позже.

Тут все вместе: и технические и основные художественные за-

дачи». Только некоторые вещи бывает важно играть сначала

в целом. (Какие это вещи артист не объясняет. Нужно думать,

неизвестного ранее или малознакомого автора".) Обычно же

Рихтер начинает работу с самых трудных мест. То, что ему ка-

жется не требующим особого внимания, например медленные

части, он проходит в последнюю очередь.

Начав в медленном темпе, он в первый же день играет

«в исполнительском темпе», со всей характеристикой, присущей

произведению. «Правда,— говорит он,— есть страницы потруд-

нее, их я буду еще играть медленно. Но, к сожалению,— осуж-

дающе замечает он,— постепенно, непроизвольно ускоряю, что

очень плохо. Медленно играешь для запоминания движений.

1 Н. Метнер. Повседневная работа пианиста и композитора. М.,

Музгиз, 1963, стр. 30 и 35.

2 «Из воспоминаний о В. Софроницком», «Советская музыка», 1961,

№ 12, стр. 92.

3 А. В и ц и н с к и й. Психологический анализ процесса работы пиани-

ста-исполните\я над музыкальным произведением, стр. 205.

97

А когда вещь уже выучена, тогда зачем нужна игра в медлен-

ном темпе?» — недоуменно спрашивает он.

Феноменальная легкость, с которой Рихтер осваивает произ-

ведения, видимо, освобождает его от стадии технического при-

способления в медленном темпе.

В то же время он говорит, что такая работа нужна для

того, ...«чтобы проверить ощущения... Я играю медленно и

точно. Потом повторяю. . . Это должна быть длительная систе-

матическая работа. К сожалению, для меня она исключена из-за

недостатка времени». Странно слышать это. Разве можно допу-

стить, чтобы такой выдающийся артист выносил на эстраду

пьесы, которые сам считает недоработанными? Ведь речь идет

не об исключительном или даже редком случае.

Добавлю, что Рихтер отрицает «крепкую игру» в медленном

темпе, а играет медленно, как бы исполняя (вспомним сказан-

ное об этом Г. Нейгаузом).

Оспаривать необходимость работы в медленном темпе я не

собираюсь. Она нужна для того, чтобы иметь возможность про-

следить за точностью исполнения звуко-пальцевых последова-

тельностей и комбинаций. Нужна она и для некоторых элемен-

тарных (лишь элементарных!) приспособлений к необычным или

сложным игровым движениям. Но быстрая игра не есть убыст-

ренная медленная. Она — двигательный процесс иного качества.

Удобство и непринужденность, обеспечиваемые игрой в медлен-

ном темпе, иллюзорны. Нередко движения и аппликатура, удоб-

ные в медленном, оказываются неудобными в быстром темпе.

(О таких случаях говорит Гринберг.) Вот почему каждый из

пианистов играет изучаемую пьесу или ее куски и в медленном

и в быстром темпе. Следовательно, игра в медленном темпе

нужна на всех этапах работы над произведением, вплоть до кон-

цертного периода. Выделять же ее как обязательную особую

стадию работы не считаю целесообразным.1

Задача игры в медленном темпе не в том, чтобы снять труд-

ность,— она все равно вернется в быстром темпе,— а в том,

чтобы приспособиться к трудности, то есть, под контро-

лем внимания выработать целесообразные двигательные реакции

на слуховые, эмоциональные и смысловые приказы. Все по-

нять, все услышать, все успеть сделать лучшим

образом и всему дать оценку — вот задача мед-

ленного темпа.

К пианистам второго типа, названным А. Вицинским, хочу

добавить Л. Николаева, его ученика Софроницкого и соученика

по классу Сафонова — Метнера.

1 Метнер, например, рекомендовал начинать каждодневную работу

с пьес, которые могут быть исполнены в настоящем темпе (см «Повсе-

дневная работа пианиста и композитора», стр. 25).

98

Л. Николаев учил: не затягивая периода первичного «вы-

грывания», переходить к тщательному изучению нотного тек-

ста. Дело, разумеется, не сводится к уточнению звуковысотности

и ритмики. Должны быть осмыслены и услышаны в их значении

все авторские ремарки и знаки исполнения. Набросок исполни-

тельского замысла, сложившийся в первой стадии, не следует

фиксировать раньше времени. Он непрерывно проверяется, до-

полняется, а иногда и в значительной степени изменяется. Не

следует зазубривать и авторские нюансы. Предварительно необ-

ходимо овладеть материалом произведения настолько, чтобы

чувствовать себя полным хозяином произведения и быть в со-

стоянии варьировать детали исполнения. Техническая сторона

должна быть на таком уровне, чтоб исполнение не затрудняло

и не внушало беспокойства. Такое свободное владение материа-

лом Николаев считал необходимой предпосылкой импровизаци-

онности исполнения. Он считал, что темп должен дать возмож-

ность играть, не испытывая технических трудностей. Но с са-

мого же начала он должен обеспечить возможность осуществле-

ния художественных намерений. Для этого не надо стесняться

отступать от ровности темпа. Лучше жертвовать метро-

номом, чем качеством исполнения.

Настаивая на работе в замедленных и даже свободно за-

медляемых темпах, Л. Николаев одновременно возражал про-

тив столь медленной игры, при которой теряются движение впе-

ред и музыкальные связи.1 Дробление на куски по какому-либо

механическому признаку он считал недопустимым. Однако это

не исключает случаев, когда временно следует сузить задачу до

простейших действий, вплоть до работы над звучностью одного

аккорда (например первого аккорда в IV концерте Бетховена

или вступительных возгласов в сонатах ор. 31 № 2, ор. 106 и

111) и работы каждой рукой порознь. Но, еще раз, при этом

нельзя терять логическую и эмоциональную связь с контекстом.

Следовательно, Николаев не допускал отрыва от музыки ни

в какой стадии работы над произведением.'

Софроницкий как ученик Л. Николаева виртуозные пассажи

и трудные места играл медленно и в умеренном темпе, но и

в медленном движении они неизменно оставались для него му-

зыкой.

Метнер относится к группе пианистов, которые не низводят

техническую работу над произведением до выработки автома-

1 Замедленный темп отличается от медленного тем, что имеет тенден-

цию к ускорению по мере того, как осваиваются элементы исполнения.

Медленный же темп статичен.

2 С. С а в ш и н с к и й. Леонид Николаев. Л—М , Музгиз, 1950,

стр. 156—162.

99

тизмов. Для этого имеется другой материал. Рахманинов в мо-

лодости «наигрывал технику» на этюде Шлецера, а в более по-

здние годы охотно занимался не только этюдами Черни, но и

упражнениями Ганона.

Руки и пальцы своей инициативы не имеют. Но они с ве-