- •1. Принципы построения диагноза. Причины диагностических ошибок.

- •Причины диагностических ошибок

- •2. Хроническая сердечная недостаточность. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •3. Сахарный диабет. Классификация. Клиника. Диагностика. Состояние слизистой оболочки полости рта при сахарном диабете.

- •Билет № 2

- •1. Острая ревматическая лихорадка. Этиология. Патогенез. Клиника. Связь со стоматологическими заболеваниями.

- •2. Атипичная пневмония. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

- •Билет № 3

- •1. Хроническая ревматическая болезнь сердца. Классификация. Клиника. Диагностика.

- •2. Хроническая обструктивная болезнь легких (хобл). Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •3. Диагностика и неотложная помощь при гипогликемической коме.

- •Билет №4

- •1. Митральный стеноз. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. Диспансеризация. Реабилитация.

- •2. Диагностика и лечение пневмонии. Экспертиза временной нетрудоспособности. Неотложная помощь при острой дыхательной недостаточности, легочном кровотечении.

- •3. Диффузный токсический зоб. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •Билет № 5

- •2. Астматический статус. Диагностика. Неотложная помощь.

- •3. Диагностика и лечение кетоацидотической комы.

- •Билет № 6

- •1. Стеноз устья аорты. Этиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Лечение.

- •2. Плевриты. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •3.Неотложная помощь при желудочно-кишечном кровотечении.

- •Билет № 7

- •1. Острая ревматическая лихорадка. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •2. Абсцесс легкого. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •3. Диагностика и неотложная помощь при диабетической коме.

- •1.Хронические тиреоидиты. Этиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Лечение.

- •2. Очаговые пневмонии. Этиология, патогенез, диагностика, клиника, лечение. Особенности поражения полости рта при пневмонии.

- •3.Диагностика и неотложная помощь нарушении ритма по типу фибрилляции предсердий до 48 часов.

- •Билет № 9

- •1. Сахарный диабет. Этиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Лечение.

- •2. Бронхиальная астма. Этиология. Патогенез. Классификация. Диагностика. Лечение. Профилактика.

- •3.Диагностика и неотложная помощь при астматическом статусе.

- •Билет № 10

- •1.Инфекционный эндокардит. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. Значение санации очагов инфекции.

- •3.Диагностика и неотложная помощь при гиперосмолярной коме

- •Билет № 11

- •1. Миокардиты. Этиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Лечение, Особенности поражения полости рта при миокардите.

- •2.Диагностика. Клиника. Лечение анафилактического шока

- •3. Диагностика и неотложная помощь при астматическом статусе.

- •Билет № 12

- •1.Ибс. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •2.Хронический гастрит. Этиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Лечение.

- •3. Диагностика и неотложная помощь при диабетической коме.

- •Билет № 13

- •1.Инфаркт миокарда. Этиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Лечение.

- •2.Профилактика и лечение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Значение санации полости рта.

- •3.Острый гломерулонефрит. Этиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Лечение.

- •Билет № 14

- •1. Стенокардия. Этиология. Патогенез. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Клиника. Врачебно-трудовая экспертиза. Лечение.

- •2.Осложнения язвенной болезни желудка. Неотложная терапия при желудочном кровотечении.

- •3.Диагностика и неотложная помощь при острой надпочечниковой недостаточности.

- •Билет № 15

- •1.Изменения экг при ибс.

- •2.Хронический панкреатит. Этиология, патогенез, клиника, лечение. Состояние слизистой оболочки полости рта при хронических гастритах

- •3.Дифференциальная диагностика при плевральном выпоте.

- •Билет № 16

- •2.Хронические гепатиты. Этиология, патогенез, диагностика, клиника, лечение, включая санаторно-курортное. Поражение полости рта.

- •3. Осложнения язвенной болезни желудка. Неотложная терапия при желудочном кровотечении.

- •Билет № 17

- •1.Острая сердечная недостаточность. Этиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Лечение.

- •2.Лечение больных язвенной болезнью желудка и 12-типертсной кишки, включая санаторно-курортное.

- •3.Болезнь Крона. Этиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Лечение.

- •Билет №18

- •1.Хроническая надпочечниковая недостаточность. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •2. Хронические гепатиты. Этиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Лечение.

- •3. Гипертонические кризы: варианты, клиника, диагностика, неотложная помощь

- •Билет № 19

- •1.Диагностика, клиника и лечение ком при сахарном диабете.

- •3 Раздела классификации:

- •3.Неспецифический язвенный колит. Этиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Лечение

- •Билет № 20

- •1.Изменения экг при инфаркте миокарда.

- •2. Хронический энтерит, этиология, патогенез, клиника, лечение. Изменения в полости рта

- •3. Коллапс. Клиника, диагностика, и неотложная терапевтическая помощь

- •Билет № 21

- •1.Инфекционный эндокардит. Этиология, Патогенез. Клиника. Лечение. Профилактика. Роль очаговой инфекции в развитии эндокардита

- •2.Острый гломерулонефрит. Этиология. Патогенез. Диагностика.Клиника. Поражения полости рта у больных нефритом, лечение.

- •3. Классификация анемий. Особенности поражения полости рта при анемиях.

- •Билет № 22

- •1. Классификация гипертонической болезни. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •2.Хронические холециститы. Этиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Лечение. Состояние слизистой оболочки полости при хроническом холецистите.

- •3. Ревматоидный артрит. Этиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Лечение.

- •Билет № 23

- •1. Профилактика гипертонической болезни. Экспертиза трудоспособности.

- •2.Хронический колит. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика.

- •3.Подагра. Этиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Лечение

- •Билет № 24

- •1.Симптоматические артериальные гипертензии. Классификация. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика.

- •2.Фолиево–дефицитная анемия. Этиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Лечение. Поражение слизистой оболочки полости рта.

- •3.Гипертонический криз. Неотложная терапия. (это в билете №18)

- •Билет № 25

- •2.Железодефицитная анемия. Этиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Лечение. Профилактика. Состояние слизистой оболочки полости рта при анемии.

- •3.Отек легких: клиника, диагностика и лечение.

- •Билет № 26

- •1.Гастриты. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. Вопросы врачебной деонтологии. Состояние слизистой оболочки полости рта.

- •3. Хронический пиелонефрит. Этиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Лечение

- •Билет № 27

- •1.Инфаркт миокарда. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •2. Основные синдромы при хроническом гломерулонефрите. Диагностика и дифференциальная диагностика.

- •3. Осложнения язвенной болезни желудка. Неотложная терапия при желудочном кровотечении.

- •Билет № 28

- •1.Острый лейкоз. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •2.Дифференциальный диагностика при легочном и желудочном кровотечении.

- •3.Неотложная помощь при астматическом статусе.

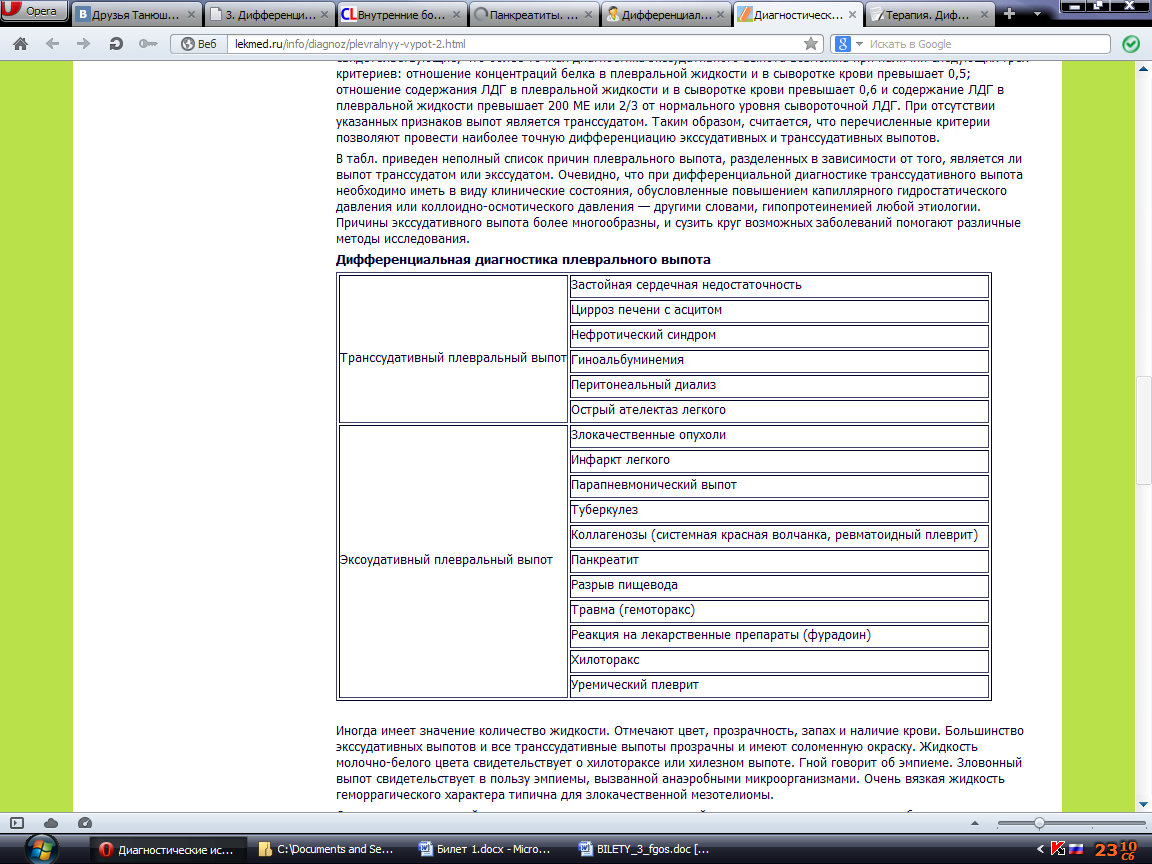

3.Дифференциальная диагностика при плевральном выпоте.

Дифференциальная диагностика строится по принципу: от установления факта наличия плеврального выпота через его характеристику (транссудат или экссудат) к выявлению этиологии этого выпота. Такой подход обеспечит возможность раннего распознавания заболевания и раннего его лечения.

Диагностический поиск при дифференциальной диагностике включает следующие 3 этапа:

1. Первый этап - установление факта наличия жидкости в плевральной полости.

2. Установление характера плеврального выпота - транссудат или экссудат. Если это транссудат - то необходимо лечить основное заболевание и тогда транссудат рассасывается. Если вы установили что это экссудат (поражение плевры), то необходимо установить причину появления экссудата.

3. Установление причины экссудата.

План обследования больного с выпотом в плевральной полости:

1. Клиническое обследование: жалобы, анамнез, физикальные данные.

2. Рентгенологическое обследование: рентгенография грудной клетки, томография грудной клетки, бронхография, КТ.

3. Торакоцентез - плевральная пункция.

4. Исследование плевральной жидкости: внешний вид, наличие белка, уровень лактатдегидрогеназы, уровень глюкозы, амилазы.

5. Цитологическое исследование плеврального выпота.

6. Инвазивные методы исследования - открытая биопсия плевры, сканирование легких, ангиография сосудов легких.

7. При осумкованных плевритах имеет большое значение УЗИ.

Жалобы больного:

· на боли в грудной клетке (боль всегда говорит о поражение париетальной плевры, и чаще всего при экссудативных плевритах)

· сухой непродуктивный кашель. Считается, что накопление жидкости приводит к сближению бронхов, сдавлению их и естественно к раздражению, то есть к кашлю. Сухой кашель может быть проявлением основного заболевания.

· Одышка - основной симптом выпота в плевральную полость. Накопление жидкости в плевральной полости ведет к уменьшению ЖЕЛ и развитию дыхательной недостаточности, основным проявлением которой является одышка.

Билет № 16

1.Диагностика и лечение больных острым инфарктом миокарда.

Патогенез. При инфаркте миокарда происходит недостаточное кровоснабжение миокарда с развитием в нем очагов повреждения и некроза.

Клиника. Первый период инфаркта миокарда представляе приод предвестников (продромальный). Может отмечаться впервые возникшая стенокардия, острейший период продолжается до 2 ч. Продолжительность острого периода до 8—10 дней, имеются следующие варианты течения:

1) ангинозный (боль за грудиной более 20 мин), двигательное беспокойство, холодний липкий пот, тошнота рвота;

2) гастралгический (боли в эпигастральной области);

3) астматический (острая левожелудочковая недостаточность);

4) аритмический (острые нарушения ритма);

5) церебральный (недостаточность церебрального кровообращения);

6) бессимптомный (отсутствие клинических проявлений).

Далее следует подострый периодпродолжительно-стью до 4–8 недель. Затем развивается постинфарктный период продолжительностью до 2–6 недель.

Болевой синдром отличается интенсивностью, продолжительностью (от нескольких часов до суток и более). Боль имеет давящий, сжимающий, режущий, разрывающий характер, локализуется чаще за грудиной, реже захватывает всю переднюю грудную стенку. Боль иррадиирует в левое плечо, руку, иногда челюсть, надчревную область, не снимается нитроглицерином, иногда наркотиками. Боьные возбуждены, ипытывают страх смерти. Кожа бледноя, слизистые оболочки цианотичны, развиваются брадикардия, чаще умеренная тахикардия, кратковременное повышение артериального давления. Тоны сердца ослаблены, может выслушиваться протодиастоличе-ский ритм галопа.

Диагностическое исследование. ПОтмечаются проявления резорбционно-некротического синдрома (повышение уровня лейкоцитов в префирической крови в первые сутки, через 2–3 суток увеличение СОЭ с постепенным снижением количества лейкоцитов).

Исследуются уровни трансаминаз, специфичных для инфаркта миокарда: миоглобин, микрофракция креа-тинкиназы (МВ-КК mass) – ранние маркеры повреждения миокардита; тропонин, микрофракция креатин-киназы (МВ-КК) – поздние маркеры повреждения миокардита. Необходимо учитывать коэффициент де Ритиса (отношение АСТ/АЛТ), который при повреждении миокарда увеличивается более 1,33.

При инфаркте миокарда при ЭКГ-исследовании появляется патологический зубец Q глубиной более 1/3 R и шириной более 0,03, отмечается смещение интервала ST вверх от изолинии и отрицательный Т.

Лечение. Купирование болевого синрома проводится наркотическими анальгетиками, фентанилом с дро-перидолом, наркоз закисью азота, перидуральная ана-стезия.

При длительности болевого синрома ло 6 ч проводится тромболитическая и антикоагулянтная терапия.

Нитраты, в-адреноблокаторы применяются для предотвращения увеличения зоны некроза.

В подостром периоде используются нитраты пролонгированного действия, непрямые антикоагулянты для укрепления коронарного кровообращения.

Течение. Может быть неосложненным, осложненным, затяжным и рецидивирующим.