- •Макроэкономика Черновик учебного пособия

- •1. Модель народно-хозяйственного кругооборота и система национальных счетов

- •1.1. Макроэкономические рынки и субъекты

- •1.2. Основные макроэкономические показатели

- •1.3. Модель народно-хозяйственного кругооборота

- •1.4. Альтернативные изображения модели кругооборота

- •2. Совокупный спрос, предложение и макроэкономическое равновесие

- •2.1. Совокупный спрос

- •2.2. Совокупное предложение

- •2.3. Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и совокупного предложения (модель ad-as)

- •3. Теория потребления

- •3.1. Классическая концепция

- •3.2. Кейнсианская концепция

- •3.3. Теория жизненного цикла Модильяни13

- •3.4. Монетаристская концепция (теория перманентного дохода Фридмана14)

- •4. Теория инвестиционных решений

- •4.1. Инвестиционный спрос

- •4.2. Индуцированные инвестиции

- •4.3. Автономные инвестиции

- •5. Спрос государства и остального мира

- •6. Теория денег

- •6.1. Деньги. Измерение денежной массы. Денежные агрегаты

- •6.2. Спрос на деньги (классическая концепция)

- •6.3. Спрос на деньги (кейнсианская концепция)

- •6.4. Спрос на деньги (модель Баумоля - Тобина)

- •6.5. Спрос на деньги (монетаристская концепция)

- •6.6. Предложение денег

- •6.7. Равновесие на денежном рынке

- •7. Теория занятости

- •7.1. Занятость и безработица

- •7.2. Неоклассическая концепция занятости

- •7.3. Кейнсианская концепция занятости

- •7.4. Кривая Оукена

- •Список использованных источников

3. Теория потребления

Макроэкономический анализ мы начинаем с изложения теории потребления. Важность исследования поведения домашних хозяйств на потребительском рынке объясняется следующими обстоятельствами:

1. В современной экономике расходы на потребление достигают трех четвертей всех совокупных расходов, и уже один этот факт сам по себе придает анализу функции потребления чрезвычайную актуальность.

2. Расходы на потребление составляют преобладающую долю трансакций в экономике, следовательно, характер поведения домашних хозяйств на потребительском рынке в значительной степени определяет величину и характер спроса на деньги.

3. Так как одну часть располагаемого дохода домашние хозяйства тратят на потребление, а другую на сбережение, то очевидно, что определенному характеру функции потребления соответствует строго определенный вид функции сбережения, а оценка объема сбережений чрезвычайно важна для определения условий как статического, так и динамического равновесия в экономике.

Анализ характера потребления домашних хозяйств предполагает получение ответа на следующие вопросы:

На какой доход ориентируются субъекты при формировании планов потребления и сбережения — на текущий или на доход долгосрочного периода?

Как соотносится с доходом, а, соответственно, и с расходами на потребление и сбережения, имущество субъекта?

Каковы мотивации домашних хозяйств при принятии решений о формировании объемов текущего потребления и сбережения, то есть, какие параметры можно выделить в качестве аргументов функций потребления и сбережения?

Ответ на первые два вопроса определяет тип модели потребления — формируется ли статическая или динамическая модель. Типичным примером статической модели является кейнсианская функция потребления. Динамические модели подразделяются на двухпериодные (настоящий и будущий период) и многопериодные (по годам жизни субъекта). В любом случае многопериодные модели имеют дело с дисконтированными оценками потоков дохода, потребления, сбережения и имущества.

Ответ на вопрос о мотивациях потребительского выбора вытекает из концептуальных представлений о функционировании экономики и характере поведения экономических субъектов. При этом возникает также вопрос о том, как формируется сам доход: является ли он экзогенно заданным параметром, или субъекты сами определяют его величину.

3.1. Классическая концепция

В классической концепции величина потребления зависит от текущего располагаемого дохода, соответственно текущее бюджетное ограничение представлено в виде: yv =у – Т = С + S. Так как y и yv линейно связаны, то в целях упрощения в дальнейшем мы будем использовать в качестве аргумента функций потребления доход y.

В анализе распределения располагаемого дохода на потребление и сбережение ведущая роль принадлежит сбережениям. Ход рассуждений примерно следующий: домашние хозяйства рассматривают сбережения как отложенное потребление, стремясь максимизировать объем потребления в долгосрочном периоде. Поэтому они сравнивают пользу от потребления сегодня с выгодами будущего потребления. Параметром, выражающим степень предпочтения текущего потребления будущему, является ставка процента. Чем она выше, тем более эффективными становятся сбережения, следовательно, и отложенное (будущее) потребление, чем ниже — тем предпочтительней потребление сегодня. Таким образом, сбережение есть возрастающая функция от ставки процента, а потребление — соответственно, убывающая.

Современная неоклассическая концепция основывается на теории межвременного потребительского выбора Ирвинга Фишера и концепции эндогенного дохода и сформулирована чисто в микроэкономических предпосылках.

Прежде чем ответить на вопрос о распределении текущего дохода между потреблением и сбережением, необходимо определить, от чего зависит величина самого дохода. В неоклассической концепции выдвигается предпосылка, что каждый субъект сам определяет величину своего дохода исходя из сложившейся на рынке труда ставки реальной зарплаты и доходности своего имущества. Представляется это следующим образом. Мотивация экономического субъекта, определяющая его поведение на рынке труда, вытекает из стремления обеспечить себе определенный жизненный уровень. Последний можно охарактеризовать и ключевыми параметрами: уровнем получаемого дохода и наличием свободного времени. Тогда функцию полезности экономического субъекта формально можно представить в следующем виде:

U=maxU(y,F), (1)

где у - доход; F — свободное время.

Каждый субъект оптимизирует свою функцию полезности, стремясь обеспечить себе, с одной стороны, максимальный уровень дохода, с другой — свободного времени. При этом он должен сравнивать свои стремления с реальными возможностями своего бюджетного ограничения.

В условиях, когда субъект получает доход только от трудовой деятельности, задача оптимизации функции полезности сводится к решению простой дилеммы: чтобы достичь большего уровня текущего дохода, необходимо больше работать, но чем больший уровень дохода достигается, тем большую часть календарного времени можно посвятить отдыху.

Однако каждый из нас может получать доходы не только от трудовой деятельности, но и от имущества, которое образуется в результате распределения текущего дохода на потребление и сбережение и формирования фонда сбережений.

Тогда задача по оптимизации функции полезности дополняется условием необходимости наилучшего распределения текущего дохода в каждый момент времени между потреблением и сбережением. Но это означает, что для субъекта оптимизация его функции полезности превращается из статической задачи определения оптимального уровня текущего дохода в динамическую многопериодную задачу распределения текущего дохода между потреблением и сбережением. Сбережения рассматриваются при этом как «отложенное потребление», так как предполагается, что субъект в течение своей жизни потребляет все свои доходы5.

При такой постановке бюджетное ограничение субъекта, отражающее его возможности по достижению своих целей в каждый момент времени, может быть выражено:

у = wN + rV, (2)

где w — ставка реальной зарплаты; N — рабочее время; V— величина имущества; r — доходность от имущества.

Нетрудно заметить, что достичь запланированного уровня дохода тем легче, чем выше ставка реальной зарплаты и доходность от имущества субъекта. При экзогенно заданной ставке реальной зарплаты и известного на текущий момент времени дохода с имущества уровень дохода будет определяться только количеством отработанного времени.

Таким образом, каждый субъект сам определяет, сколько времени ему работать, а сколько отдыхать, исходя из своих предпочтений, выраженных его функцией полезности: субъект сопоставляет свои желания, выраженные его функцией полезности (1) со своими возможностями, отраженными в бюджетном ограничении (2), то есть решает задачу по оптимизации своей полезности.

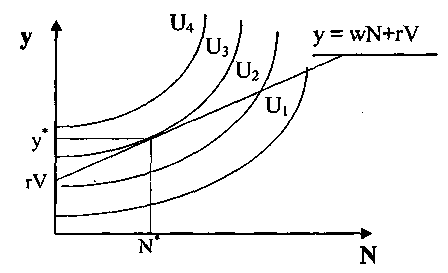

Графическое решение задачи по оптимизации представлено на рис. 1.

Рис. 1. Эндогенное определение уровня дохода путем

распределения календарного времени на рабочее и свободное

и максимизации полезности

Функция полезности, отражающая желания субъекта по соотношению «доход — свободное время», представлена семейством кривых безразличия U, ...U4. Бюджетное ограничение представлено линией, восходящей из точки rV на оси ординат.

Проекция из точки касания линии бюджетного ограничения ограничения одной из кривых безразличия и позволяет определить оптимальный уровень дохода у* и, соответственно, — количество рабочего времени N*, необходимого для его достижения. Достижение субъектом более высокой кривой безразличия, и соответственно — уровня полезности, возможно лишь при изменении экзогенно заданных параметров: ставки реальной заработной платы и известного на текущий момент дохода от имущества.

Повышение ставки заработной платы изменяет наклон линии бюджетного ограничения, делая ее круче. Повышение величины дохода от имущества сдвигает линию бюджетного ограничения вверх.

Таким образом мы получили ответ на вопрос о порядке формирования уровня дохода субъектом в текущем периоде исходя из заданных параметров величины и доходности имущества. Однако величина имущества в текущем периоде определяется сбережениями, сделанными в предыдущем периоде. Поэтому перед субъектом стоит задача оптимального распределения текущего дохода между потреблением и сбережением. Для этого необходимо произвести дисконтированную оценку потоков дохода и потребления фонда сбережений. В качестве нормы дисконта выступает ставка процента.

В целях упрощения представим, что жизненный цикл субъекта разделяется на два периода. В первом периоде субъект получает трудовой доход, распределяя его на потребление и сбережение, во втором периоде получает трудовой доход и доход от имущества, сформированного в результате сбережений, и полностью его потребляет.

Тогда бюджетное ограничение первого периода можно выразить

Y1=C1+S1

Бюджетное ограничение второго периода:

y2+S1(l+i) = C2.

Выразив из первого уравнения S1 и подставив его значение во второе уравнение, получим двухпериодное бюджетное ограничение:

У1 + у2/ (1+i) = С1 + С2/(1+i), (3)

где Ct — потребление в периоде t; yt — доход в периоде t; i — ставка процента. Левая часть выражения (3) представляет дисконтированную оценку доходов, правая — дисконтированную оценку величины потребления в обоих периодах.

Обозначим левую часть уравнения (3), то есть дисконтированный поток дохода, как у' и представим его в виде:

C2/(l+i) = y'-C1. (4)

Уравнение (4) показывает нам все возможные варианты распределения потребления между двумя периодами. Нетрудно заметить, что данное распределение зависит от текущей процентной ставки: чем выше ставка процента, тем предпочтительней будущее потребление, чем меньше ставка процента, тем предпочтительней текущее потребление, то есть текущая ставка процента выражает меру предпочтения субъектом текущего потребления будущему.

Теперь субъекту остается лишь оптимизировать распределение потребления между двумя периодами в соответствии с полученным бюджетным ограничением.

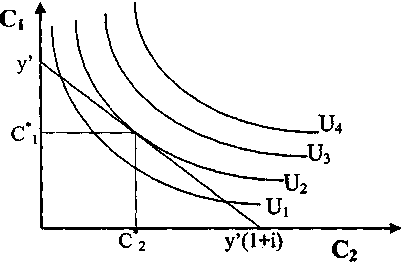

Процесс оптимизации наиболее наглядно можно проиллюстрировать графически, что отражено на рис. 2.

Нисходящей прямой представлена бюджетная линия, построенная на основе уравнения (4): в первом периоде максимальный объем потребления составляет у', а во втором y'(l+i).

Рис. 2. Оптимальные объемы потребления в первом и втором периоде в двухпериодной модели потребительского выбора

Кривые безразличия Ut ...U4 отражают меру предпочтения субъекта сегодняшнего потребления будущему при различных уровнях дохода (то есть они выражают все приемлемые для субъекта комбинации С1 и С2).

Проекция из точки касания бюджетной линии с одной из кривых безразличия определяет оптимальные объемы потребления обоих периодов.

Рост дохода сдвигает бюджетную линию вверх. Таким образом, чем выше уровень дохода субъекта, тем более высокой кривой безразличия он может достигнуть и обеспечить более высокий уровень потребления в обоих периодах.

Чем выше ставка процента, тем более пологой становится бюджетная линия и тем больший объем потребления приходится на второй период и больший объем сбережений на первый период. Таким образом, неоклассическая функция потребления есть функция от текущей ставки процента. При этом текущий доход выступает в качестве эндогенного параметра. В самом простом виде функцию потребления можно представить:

C(i)=С0 + уv – Сii (5)

Соответственно неоклассическая функция сбережений:

S(i) = S0 + Cii (6)

где C0 — автономное потребление, то есть те жизненно важные расходы, которые каждый субъект несет независимо от величины ставки процента или дохода, С0 = - S0; Сi — предельная склонность к потреблению по процентной ставке — параметр, показывающий, на сколько единиц изменится (↑,↓) потребление, если процентная ставка измените (↓,↑) на 1 пункт.