- •Экономическая теория (микроэкономика, макроэкономика) Вопросы для подготовки к экзамену

- •1) Развитие предмета и метода экономической теории (эк. Т.)

- •2) Экономические потребности и экономические блага: сущность и классификация

- •3) Свойства, типы и модели экономических систем. Экономические институты и их функционирование.

- •4) Социально-экономическое содержание отношений собственности. Трансакционные издержки.

- •5) Внешние эффекты (экстерналии). Теорема Коуза.

- •6. Модель производственных возможностей общества. Парето - оптимум

- •Сущность рыночных отношений. Классификация рынков и рыночной инфраструктуры.

- •9. Эластичность спроса и предложения в рыночной экономике.

- •10. Потребительское поведение. Эффект дохода и эффект замещения

- •Вопрос 11. Производственная функция и условия оптимизации производства.

- •Вопрос 12. Производство с одним или несколькими переменными факторами. Закон убывающей производительности и эффект масштаба производства.

- •Вопрос 13. Современная система издержек производства и их классификация. Принцип экономического вменения.

- •Вопрос 14. Динамика и расчет издержек в краткосрочный и долгосрочный период производства.

- •Вопрос 15. Максимизация прибыли фирмой - свободным конкурентом в краткосрочном и долговременном периоде.

- •Модель рынка чистой монополии.

- •17.Максимизация прибыли монополистически конкурирующей фирмы в краткосрочном и долговременном периоде.

- •18. Модели олигополии и принцип всеобщей зависимости

- •19 Конкурентные и неконкурентные рынки факторов производства. Спрос и предложение факторов производства

- •Раздел 2.

- •Раздел 1.

- •Раздел 2.

- •Раздел 1.

- •20. Максимизация прибыли на совершенном и несовершенном рынке труда.

- •Особенности рынка земельных ресурсов. Сущность и виды земельной ренты. Цена земли.

- •Понятие экономической ренты на факторных рынках.

- •Социально-экономическая сущность капитала. Реальный и финансовый капитал.

- •Прокатная и капитальная цена фактора. Капитализация.

- •Неопределенность и риск: измерение и способы снижения.

- •Национальная экономика. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели.

- •Модели общего равновесия (л. Вальрас; в. Леонтьев).

- •Понятие совокупного спроса и совокупного предложения в модели макроэкономического равновесия «ad – as». Эффект храповика.

- •Рынки труда, товаров и капитала в неоклассическом и кейнсианском понимании.

- •30. Понятие инвестиций. Классическая и кейнсианская модель «сбережения -инвестиции». Инвестиционный акселератор

- •31. Равновесие товарного рынка в модели «доходы-расходы». Мультипликатор автономных расходов. Инфляционный и рецессионный разрывы в экономике.

- •32. Деньги и денежное обращение. Структура и функции современной кредитной системы.

- •33. Спрос и предложение денег: монетаристский и кейнсианский подходы. Равновесие на денежном рынке.

- •34. Факторы предложения денег в экономике. Банковский и денежный мультипликаторы.

- •35. Модель «is-lm» Дж. Хикса и ее использование.

- •36. Понятие и теории экономического роста. Экономический рост в современной экономике.

- •37. Понятие и модели экономического цикла.

- •38. Кейнсианская модель государственного сектора экономики: государственные закупки, налоги, трансфертные платежи.

- •39. Цели, принципы, методы государственного регулирования и оновные направления государственной экономической политики.

- •40. Государственный бюджет, бюджетный дефицит и способы его финансирования. Государственная задолженность.

- •41. Налоги и их разновидности. Сущность дискреционной и автоматической фискальной политики

- •Важнейшие задачи налоговой политики в нынешних условиях

- •Способы ухода от налогообложения в России: обналичка, отмывание денег, оффшор.

- •Виды фискальной политики

- •Инструментарий и принципы проведения монетарной политики государства. Монетарная политика государства

- •Инструментарий кредитно-денежной политики

- •Макроэкономические последствия монетарной политики

- •Проблема распределения доходов, социальная политика и социальная защита населения.

- •Сущность, виды, уровень безработицы. Закон Оукена.

- •Сущность, формы и последствия инфляции. Антиинфляционная политика государства.

- •46. Кривая филлипса и проблемы взаимосвязи инфляции и безработицы.

- •47. Международные экономические отношения и формы их реализации

- •48. Теории международной торговли. Цели и методы осуществления внешнеторговой политики.

- •49. Структура платежного баланса и инструменты его регулирования

- •50. Понятие и режимы валютных курсов. Мультипликатор внешней торговли

31. Равновесие товарного рынка в модели «доходы-расходы». Мультипликатор автономных расходов. Инфляционный и рецессионный разрывы в экономике.

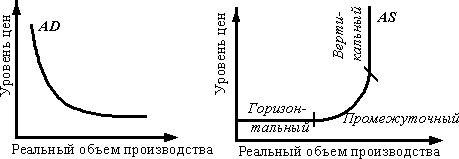

Совокупный спрос показывает реальный объем нац.производства, который потребители, предприятия и правительство готовы купить при любом возможном уровне цен. Кривая совокупного спроса указывает на обратную (отрицательную) зависимость между уровнем цен и реальным объемом нац.производства (рис. 27.1). Характер кривой (AD) определяется тремя факторами: эффектом процентной ставки; эффектом богатства; эффектом импортных закупок.

Эффект процентной ставки - при повышении уровня цен повышаются и процентные ставки, они приводят к сокращению потребительских расходов и инвестиций. Это вызывает сокращение спроса на реальный объем нац.продукта.

Эффект богатства, или реальных кассовых остатков - при повышении уровня цен реальная стоимость матер.ценностей уменьшается, население беднеет и сокращает свои расходы. При снижении уровня цен реальная стоимость матер.ценностей возрастает и расходы увеличатся.

Эффект импортных закупок - при повышении уровня цен по сравнению с ценами за рубежом эффект импортных закупок приводит к уменьшению совокупного спроса на отечественные товары. А уменьшение уровня цен способствует сокращению импорта и увеличению чистого экспорта в совокупном спросе.

Следует отличать изменения совокупного спроса, вызванные изменением в уровне цен, от тех, которые вызваны изменениями в неценовых факторах совокупного спроса (изменения в потребительских, инвестиционных, государственных расходах, чистых объемах экспорта).

Совокупное предложение отражает размеры создаваемого нац.продукта и порождаемое масштабами воспроизводства изменение цен. Форма кривой совокупного предложения (AS) фиксирует изменение уровня удельных издержек при производстве ВНП, зависит от приоритетов и «кризисных точек» экономического роста, от уровня производства, ниже которого наступает распад хоз.системы. Кривая АS показывает реальный объем нац.производства, который будет произведен при различных уровнях цен. Она состоит из трех отрезков: 1) горизонтального (кейнсианского) – нац.продукт изменяется, а уровень цен остается постоянным; 2) вертикального (классического) – нац.продукт остается постоянным на уровне «полной занятости», а уровень цен может изменяться; 3) промежуточного - изменяются и реальный объем нац.производства, и уровень цен.

Рис. 27.1. Кривая совокупного спроса (AD) и совокупного предложения (АS)

Кривая совокупного предложения может претерпевать сдвиги в сторону увеличения или сокращения под воздействием изменений неценовых факторов (цен на внутренние и импортные ресурсы, производительности труда, правовых норм, методов государственного регулирования).

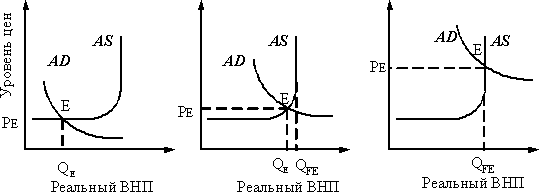

Объем реального нац.продукта (стоимость продукта в неизменных ценах) и темп инфляции, обеспечивающие равенство между совокупным спросом и предложением, называют «состоянием общего макроэкономического равновесия» экономики. Пересечение кривых АD и АS определяет макроэкономическое равновесие: устанавливается равновесный уровень цен и равновесный объем нац.производства.

Увеличение совокупного спроса на кейнсианском отрезке приводит к увеличению реального объема нац.продукта, но не затрагивает уровня цен (экономика, выходя из кризиса, задействует имеющиеся мощности)(рис.27.2,а). Увеличение совокупного спроса на промежуточном отрезке приводит к увеличению как реального объема ВНП, так и уровня цен (рис.27.2,б), т.к. экономика приближается к состоянию полной занятости (QFE). На классическом отрезке увеличение совокупного спроса приводит к повышению уровня цен, а реальный объем ВНП не может выйти за пределы своего уровня «при полной занятости» – ресурсы исчерпаны (рис.27.2,в).

а б в

Рис. 27.2. Виды макроэкономического равновесия: а – на промежуточном отрезке AS; б – на кейнсианском отрезке AS; в – на классическом отрезке AS

Равновесный уровень выпуска Y0 может колебаться с изменением величины любого компонента совокупных доходов: C, I, G или NX. Увеличение любого из компонентов сдвигает кривую планируемых расходов вверх и способствует росту равновесного уровня выпуска. Снижение любого из компонентов AD сопровождается спадом занятости и равновесного выпуска.

Приращение любого компонента автономных расходов ∆A = ∆(a + i + g + nx) вызывает несколько большее приращение совокупного дохода благодаря эффекту мультипликатора.

Мультипликатор автономных расходов – отношение изменения равновесного ВНП к изменению любого компонента автономных расходов. m = ∆Y/ ∆A,

где m – мультипликатор автономных расходов; ∆Y - изменение равновесного ВНП; ∆A -изменение автономных расходов, независимых от динамики дохода.

Мультипликатор показывает, во сколько раз суммарный прирост (сокращение) совокупного дохода превосходит первоначальный прирост (сокращение) автономных расходов. Однократное изменение любого компонента автономных расходов порождает многократное изменение ВНП. Если автономное потребление увеличивается на величину ∆Ca, то это увеличивает совокуп. расходы и доход (Y) на ту же величину, что вызывает вторичный рост потребления на величину MPC*∆Ca. Далее совокупные расходы и доход снова возрастают на величину MPC*∆Ca и т.д. по схеме кругооборота «доходы-расходы». ∆Ca↑ ═› AD↑ ═› Y↑═› C↑═› AD↑ ═› Y↑ ═› C↑ и т.д. Совокупный доход многократно реагирует на прирост автономных расходов - относительно небольшие изменения в величинах могут вызвать значительные изменения в уровнях занятости и выпуска. Мультипликатор является фактором экономической стабильности, усиливающим колебания деловой активности, вызванные изменениями в автономных расходах. Одной из основных задач бюджетно-налоговой политики является создание системы встроенных стабилизаторов экономики, которая позволила бы ослабить эффект мультипликации путем относительного снижения величины MPC (предельной склонности к потреблению).

Рецессионный разрыв – величина, на которую должен возрасти совокупный спрос (расходы), чтобы повысить равновесный ВНП до неинфляционного уровня полной занятости. Если фактический равновесный объем выпуска Y0 ниже потенциального Y*, то совокупный спрос неэффективен, т.е. совокупные расходы недостаточны для обеспечения полной занятости ресурсов (хотя равновесие AD = AS достигнуто). Недостаточность оказывает депрессивное воздействие на экономику. Чтобы преодолеть рецессионный разрыв и обеспечить полную занятость ресурсов, необходимо простимулировать совокупный спрос и «переместить» равновесие из точки А в точку В. При этом приращение совокупного равновесного дохода составит: ∆Y= величина рецессионного разрыва * величина мультипликатора автономных расходов.

Инфляционный разрыв – величина, на которую должен сократиться совокупный спрос (расходы), чтобы снизить равновесный ВНП до неинфляционного уровня полной занятости. Если фактический равновесный уровень выпуска Y0 больше потенциального Y**, то совокупные расходы избыточны. Избыточность AD вызывает в экономике инфляционный бум: уровень цен возрастает потому, что ПП не могут расширять производство адекватно растущему спросу (ресурсы исчерпаны). Преодоление инфляционного разрыва предполагает сдерживание совокупного спроса и перемещение равновесия из точки А в точку С (полная занятость ресурсов). При этом сокращение равновесного совокупного дохода составит: ∆Y= величина инфляционного разрыва * величина мультипликатора автономных расходов.

Отсутствие равновесия между I и S может привести к двум отрицательным для функционирования экономики эффектам: 1) инфляц.разрыву и 2) дефляц.разрыву.

Инфляционный разрыв наступает, когда I > S, то есть инвестиции превышают сбережения, соответствующие уровню полной занятости. Предложение сбережений отстает от инвестиционных потребностей. Население большую часть дохода направляет на потребление. Спрос на товары и услуги растет и давит на цены в сторону их инфляционного повышения.

Дефляционный разрыв наступает, когда S > I, т.е. сбережения, соответствующие уровни полной занятости, превышают потребности в инвестировании. Текущие расходы на товары и услуги низкие, население предпочитает сберегать. Это сопровождается спадом промышленного производства и понижением уровня занятости. Это повлечет за собой вторичное и последующее сокращение занятости и доходов в экономике страны.

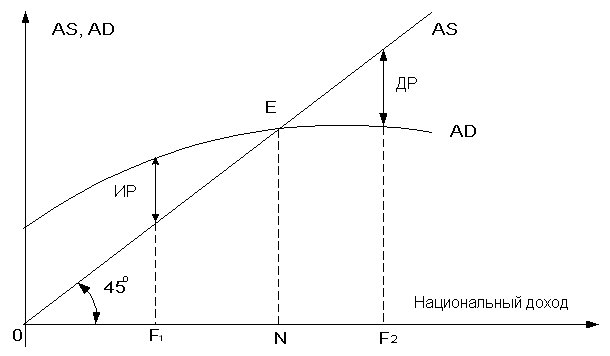

Эффекты инфляционного и дефляционного разрывов представлены на графике (рис. 20.). Национальный доход (НД) равен величине национального продукта (ВВП), а ВВП и есть совокупное предложение (АS). По мере роста национального дохода растет и совокупное предложение, что и отражает биссектриса (линия 45°).

Рис. 20. Эффекты инфляционного и дефляционного разрывов

Совокупный спрос (АD) – это линия С + I, т.е. национальный доход, используемый на инвестиционное и личное потребление. Точка Е (пересечение совокупных спроса и предложения) покажет нам уровень равновесия национального дохода – величину ON.

Уровень полной занятости не обязательно совпадает с уровнем равновесия национального дохода (ОN). Линия F – линия полной занятости, может проходить и слева и справа от точки Е. Когда уровень национального дохода, соответствующий полной занятости, составляет ОF1, совокупный спрос превышает совокупное предложение (инфляционный разрыв (ИР)). Когда же НД, составляющий величину ОF2, превосходит уровень равновесия ОN, совокупное предложение будет больше совокупного спроса (дефляционный разрыв (ДР)).