- •Лекция № 1

- •1. Современные экологические концепции

- •2.Содержание, предмет и задачи экологии

- •3. Взаимосвязь экологии с другими науками

- •4. Методы экологических исследований

- •5. Законы экологии

- •6. Экология, природопользование и охрана окружающей среды

- •Вопросы текущего контроля:

- •Лекция №2.

- •1. Глобальный круговорот веществ

- •2. Круговороты газообразных веществ

- •3. Осадочные циклы

- •4. Возврат веществ в кругооборот

- •Вопросы текущего контроля

- •Лекция № 3.

- •1. Экосистемы

- •2. Свойства и функции экосистем

- •3. Саморегуляция экосистем

- •4. Развитие экосистем

- •5. Основные причины разрушения экосистем

- •Лекция №4.

- •1. Экологические факторы

- •2. Абиотические факторы

- •3. Биотические факторы

- •4. Антропогенные факторы

- •Лекция № 5

- •1. Биосфера

- •2. Человек и биосфера

- •3. Влияние урбанизации на биосферу

- •4. Эволюция биосферы

- •5. Атмосфера, как часть биосферы

- •6. Гидросфера, как часть биосферы

- •7. Литосфера, как часть биосферы

- •Вопросы текущего контроля

- •Лекция № 6.

- •1.Защита биосферы от загрязнений Основные виды загрязнений природной среды

- •2.Антропогенные загрязнения гидросферы

- •3.Антропогенные загрязнения литосферы

- •4.Охрана литосферы

- •Вопросы текущего контроля

- •Лекция № 7

- •Природные ресурсы и рациональное природопользование

- •1. Природные ресурсы и их классификация

- •2. Основные направления рационального природопользования

- •3. Безотходные и малоотходные технологии. Основные принципы создания производств

- •4. Проблемы использования полезных ископаемых

- •5. Проблемы использования земельных ресурсов

- •3 Мониторинг как система наблюдения и контроля окружающей среды

- •Лекция 9

- •Международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей среды.

- •Участие России в области международного сотрудничества

- •Международные организации в области охраны окружающей среды. Соглашения и программы международного сотрудничества

- •2.Участие России в области международного сотрудничества

- •3 Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию

- •Список использованной литературы

- •Перечень тем для самостоятельной работы

- •Контрольные вопросы по курсу

- •Экологические термины и понятия

3 Мониторинг как система наблюдения и контроля окружающей среды

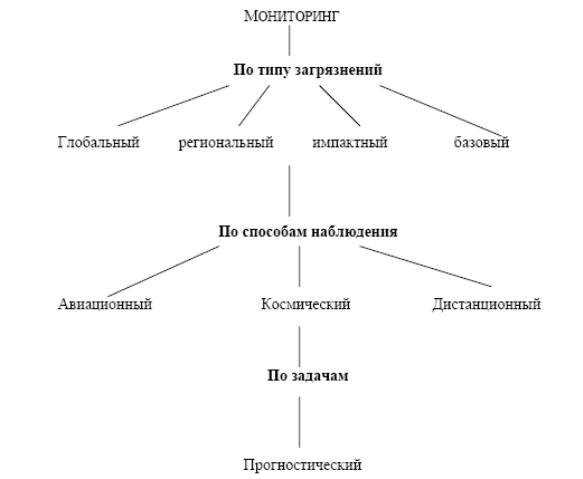

Экологический мониторинг (понятие введено Стокгольмской конфе-ренцией в 1972 году) – это наблюдение, оценка, анализ состояния изменения окружающей природной среды. Основной принцип мониторинга – непрерыв-ное слежение. Но мониторинг это не только слежение и оценка фактов, но и экс-периментальное моделирование, прогноз и рекомендации по управлению состоя-нием окружающей природной среды. Задачи по оценки окружающей среды ре-шают с помощью математического моделирования на ЭВМ. Виды мониторинга представлены на рисунке.

Рисунок – Виды мониторинга

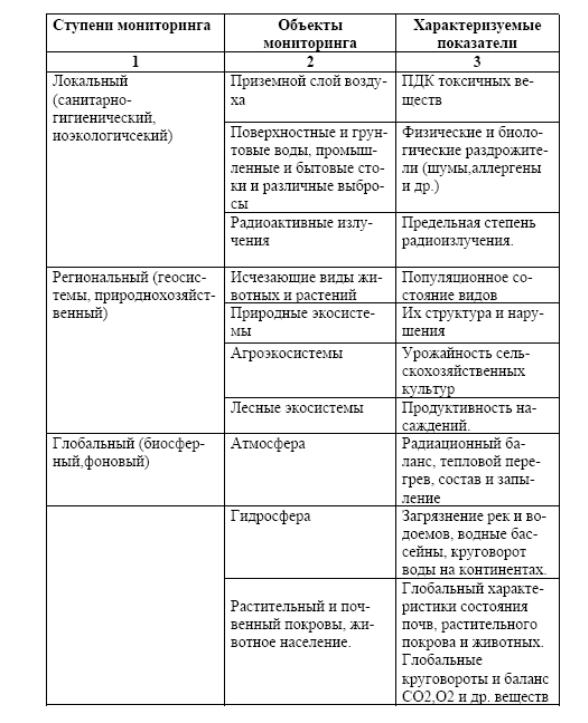

Таблица - Система наземного мониторинга окружающей среды

Вопросы текущего контроля:

1.Экологическое право – это……………………………………………………….

2.Какие нормативные акты служат источниками экологического права?

3.Экологическое законодательство – это………………………………………….

4.Особенности экологического законодательства.

5.Перечислите элементы Концепции развития экологического законодательства.

6.В чем суть экологического мониторинга?

Лекция 9

Международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей среды.

Участие России в области международного сотрудничества

3. Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию

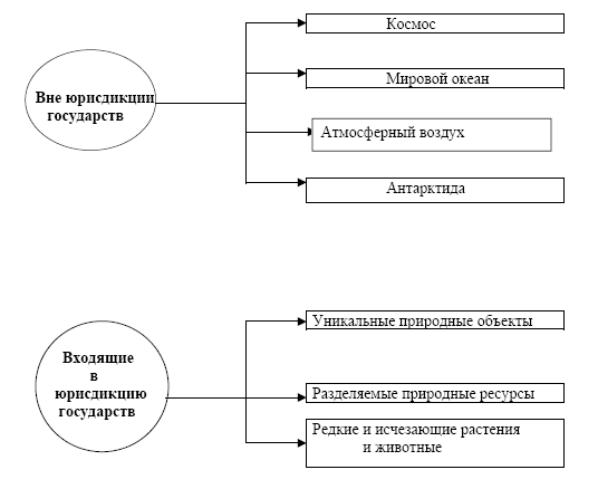

Международные объекты охраны окружающей природной среды – это объекты, которые находятся либо в пределах международных пространств: Космоса. Атмосферный воздух, Мировой океан и Антарктида (рисунок 21), либо перемещаются по территории различных стран (мигрирующие виды животных).

Рисунок 21- Классификация международных объектов охраны

окружающей природной среды

Планету Земля сравнивают с космическим кораблем, который одиноко летит сквозь бескрайний космос. У него нет базы, на которой можно провести ремонт оборудования и избавиться от отходов. И поэтому «команда корабля» сама должна следить за состоянием и эта «команда» - все населяющее планету человечество.

Природа не знает государственных границ, она всеобща и едина.

Международное сотрудничество в области охраны окружающей природной среды регулируется международным экологическим правом, в основе которого лежат общепризнанные принципы и нормы. Важнейший вклад в становление этих принципов внесли Стокгольмская конференция ООН по проблемам окружающей человека среды (1972 г.), провозгласившая 5 июня Всемирным днем окружающей среды, Всемирная хартия природы (ВХП), одобренная Генеральной Ассамблеей (1982 г.), и Международная конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио–де–Жанейро, 1992 г.).

Россия играет значительную роль в решении глобальных и региональных экологических проблем. В преамбуле Экологической доктрины Российской Федерации говорится: «Без Российской Федерации невозможно решение глобальных и региональных экологических проблем благодаря ее размерам, значительной доли территорий с ненарушенными природными системами, природоохранному опыту и природоресурсному, интеллектуальному и промышленным потенциалам». Основные направления международного сотрудничества России в области охраны окружающей среды следующие:

- государственный инициативы;

- международные организации;

- международные конвенции и соглашения;

- двустороннее сотрудничество.

На основе межправительственных соглашений развивается двустороннее сотрудничество со всеми пограничными странами, включая государства СНГ, а также с США, Великобританией, Китаем и другими странами.

Наиболее плодотворно в настоящее время развивается росийско-американское сотрудничество (проблема озера Байкал, мероприятия по регулированию качества воды, организация заповедников и др.), российско-германские связи (экологические проблемы в регионах, районах озера Байкал, обмен радиологической информации и др.). а также сотрудничество со Скандинавскими странами (экологически безопасные технологии, строительство водоочистных сооружений, охраняемые территории в Карелии).

Несмотря на достигнутые успехи, для выхода из экологического кризиса необходимы дальнейшее развитие и активизация международного сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе, включая организации системы ООН.