- •Москва 2014

- •Глава 1. Теоретические основы исследования проблемы особенностей начального этапа обучения игре на фортепиано детей младшего школьного возраста в условиях дополнительного музыкального образования.

- •Глава 2 Опытно-экспериментальное исследование начального процесса обучения игре на фортепиано учащихся дмш

- •Введение

- •Глава 1. Педагогические возможности класса фортепиано в условиях дополнительного музыкального образования.

- •Реализация исполнительского замысла.

- •Глава 2. Опытно-экспериментальное исследование начального процесса обучения игре на фортепиано учащихся дмш.

- •Глава II. Опытно-экспериментальное исследование начального процесса обучения игре на фортепиано учащихся дмш.

- •Список использованной литературы

Глава 2. Опытно-экспериментальное исследование начального процесса обучения игре на фортепиано учащихся дмш.

Глава II. Опытно-экспериментальное исследование начального процесса обучения игре на фортепиано учащихся дмш.

2.1. Диагностика уровня развития музыкальных способностей детей младшего школьного возраста. Педагогическая диагностика – это деятельность, направленная на выявление изменений в развитии ребенка в процессе освоения им учебной программы для определения эффективности педагогической деятельности.

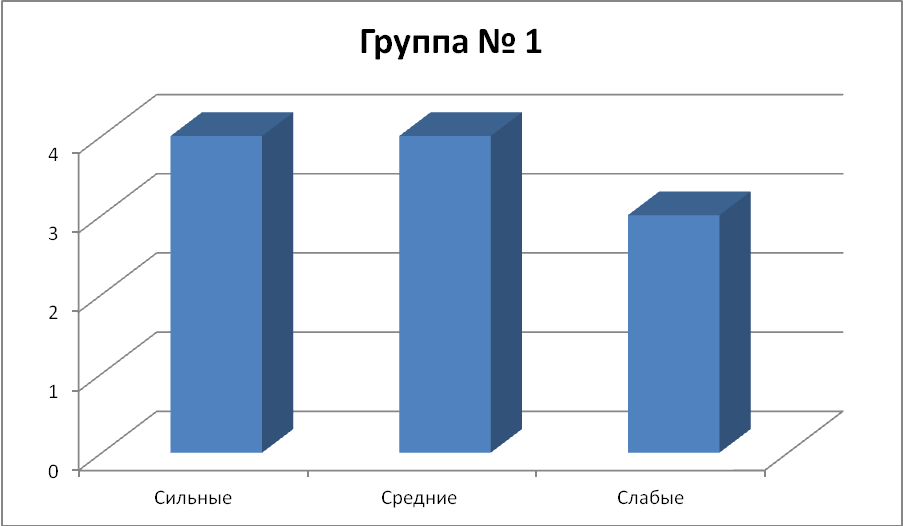

Диагностика проводилась в условиях детской музыкальной школы 37 им Таривердиева г.Москвы. В диагностике участвовали учащиеся экспериментальной группы (12 человек )и контрольной группы ( 12 человек) преподавателя класса Савикиной Г.С. Каждую группу мы разделили на 3 подгруппы –сильные, средние и слабые. В каждой подгруппе по 4 человека.

Диаграмма 1.

Экспериментальная и контрольная группы находятся примерно на одном уровне развития. В группах есть способные (сильные учащиеся), средние и слабые. В более старших группах уже видны зачатки исполнительских способностей, поэтому в более старших классах (2-3) мы будем оценивать этот фактор как основной.

Для достижения цели нами была применена комплексная методика изменения уровня развития музыкальных способностей младших школьников. В ходе исследования нами использовались: -индивидуальные и групповые методы опроса; -собеседование; -педагогические наблюдения. Цель констатирующего эксперимента определить уровень развития музыкальных способностей у детей младшего школьного возраста. Педагогический эксперимент, проведенный нами, состоял из нескольких этапов, каждый из которых имел свои цели и задачи. На первом этапе исследовательской работы мы поставили следующие задачи: - провести диагностику развития музыкальных способностей у детей экспериментального класса по заранее отработанным заданиям; - разработать параметры и критерии сформированности музыкальных способностей. Методы констатирующего эксперимента: метод наблюдения, метод анализа практической деятельности школьников. Для проведения констатирующего эксперимента нами были сделаны следующие шаги: - выбран музыкальный материал для прослушивания и последующего анализа; - определены направления проводимого анализа: 1) эмоциональная отзывчивость на музыку; 2)музыкальная память; 3)музыкально-ритмическое чувство;

4)исполнительское продвижение. В ходе констатирующего эксперимента, мы отмечали изменения каждого параметра и, тем самым, определяли уровень развития музыкальных способностей. Задачи исследования:

Выявить уровень развития музыкальных способностей у детей младшего школьного возраста через специально отобранные задания.

Определить параметры и критерии развития музыкальных способностей у детей в экспериментальных группах.

Развить самостоятельность учащегося. Воспитание в нем мыслящего музыканта, творчески подходящего к вопросам искусства.

Оформить и проанализировать результаты эксперимента.

В ходе эксперимента рами были определены параметры развития музыкальных способностей: 1. Эмоциональная отзывчивость на музыку. 2. Музыкальная память. 3. Музыкально-ритмическое чувство.

4.Реализация исполнительского замысла. К каждому параметру мы определили критерии оценки развития музыкальных способностей у детей экспериментальной группы. Критерии эксперимента предполагают три уровня сформированности умений – высокий, средний и низкий. Критерии оценки ко всем параметрам мы определили следующие: Высокий уровень: ученик самостоятельно справляется с задачами, имеет собственное суждение, чувствует смену настроения в музыкальном произведении, сравнивает и сопоставляет произведения по сходству и контрасту. Средний уровень: ученик выполняет задание при поддержке учителя, эмоционально-оценочные суждения неполные, осуществляются при помощи наводящих вопросов. Низкий уровень: ученик не справляется с заданием, отсутствует желание слушать музыку, тем более говорить о ней, не желает принимать участие в музыкальной деятельности. Детям были предложены следующие задания:

Прослушать и дать сравнительную характеристику пьесам «Болезнь куклы» и «Новая кукла» из «Детского альбома» П.И. Чайковского.

Для запоминания сыграли короткие попевки и отрывки русских народных песен, затем попросили детей их спеть. (Пение обнаруживает слух и ритмическое чувство, а главное – это уже исполнительский процесс, в котором проявляются все способности поющего в действии, притом музыкально осмысленном.)

Прохлопать или простучать несложный ритмический рисунок.

Учитель предлагает ученику показать как пьют чай из чашки, поднося ее к губам и опуская на стол; играют в мячик одной рукой, отбивая его о пол. При этом предметы брать в руки нельзя. Затем педагог предлагает одной рукой «играть в мячик», а другой – «пить чай». При этом сами предметы в руки не берутся. (Данный вариант направлен на выявление функционального уровня полифонических способностей, основанных на распределении внимания).

Предлагаем простучать одной рукой ритм слова «дедушка», а другой рукой ритм слова «мама».Задача: необходимо простучать одновременно эти два слова двумя руками. При этом решающую роль играет ритмическая организация этих слов.

Успешность выявления муз. данных ребенка во время приемных экзаменов в значительной мере зависит от того, насколько чутко подошел к нему педагог, насколько он сумел побороть встречающуюся у детей в подобных обстоятельствах застенчивость. Пусть ребенок чувствует, что он пришел в школу, чтобы заниматься интересным делом, что к нему относятся приветливо, благожелательно, хотят ему помочь. Это первое соприкосновение со школой должно остаться в памяти как один из светлых дней жизни, а не вызывать неприязнь к тем людям, к которым он пришел учиться, и к тому делу, которым они занимаются.

Уровень развития музыкальных способностей учеников экспериментальной группы 1 и группы 2 практически одинаков.

Высокий уровень развития музыкальных способностей в экспериментальном классе имеет 33 %, средний уровень имеют 37 % учащихся и низкий уровень имеют 30 % всех детей.

Таблица 1. Диагностика уровня развития музыкальных способностей у детей младшего возраста.

Критерии Параметры |

Высокий |

Средний |

Низкий |

|

||||||||

Э.Г. |

К.Г. |

Э.Г. |

К.Г. |

Э.Г. |

К.Г. |

|||||||

Эмоциональная отзывчивость на музыку |

50 % |

40 % |

30 % |

30 % |

20 % |

30 % |

|

|||||

Музыкальная память |

30 % |

30 % |

30 % |

20 % |

40 % |

50 % |

|

|||||

Музыкально-ритмическое чувство |

20 % |

20 % |

50 % |

30 % |

30 % |

50 % |

|

|||||

|

Таким образом, получив результаты обследования музыкальных способностей детей в обоих классах на данном этапе, выяснилось, что эти результаты приблизительно равны как в экспериментальной, так и в контрольной группах. Анализ, проведенный при выявлении уровней, согласно параметрам констатирующего эксперимента позволил сделать следующий вывод: развитие музыкальных способностей учащихся находятся на примерно одинаковом уровне. 2.2. Опытно-экспериментальная методика Проанализировав полученные результаты констатирующего эксперимента, мы определили цель второго этапа эксперимента – создать условия для развития музыкальных способностей у детей экспериментального класса, оптимизируя методику преподавания фортепиано в специальном классе ДМШ. Исходя из цели, нами были поставлены следующие задачи:

6.привлечени дополнительных форм образования: воспроизведение музыкальных форм произведений, просмотр художественных картин, посещение культурных мероприятий: концертов, открытых уроков и т.п. 7. Использование нетрадиционных способов и методов в обучении. Например, при работе с малолетними детьми отведение времени для игровой деятельности, изображения и представления образов музыкальных произведений. Контрольная группа занималась в соответствии с обычной учебной программой. Экспериментальная группа – по той же программе, но с применением развивающей методики обучения игре на фортепиано. Формирующий эксперимент основывался на реализации следующих принципов:

Особенность методики заключается в том, что она ориентирует на развитие музыкальных способностей при помощи представленных методов обучения. Тема 1. Изучение нотной грамоты. Педагог предлагает использовать стихотворения в работе при изучении нотной грамоты из методической разработки Т.Шуполовской «музыкальная грамота» (См.приложение 3.) , так же некоторые труды Юдовиной-Гальпериной .Стихи располагают к определенности, четкости в проговаривании, в них есть особая непрерывность, которая необходима в игре. Например- ПЕСЕНКА НОТ Мы дружная семейка Веселых, славных нот. Порхаем по линейкам Вверх, вниз, назад, вперед. Поем, как канарейки — Ми, си, соль, ре, фа, до, И скачем по ступенькам Свободно и легко. Резвимся мы, играем, И каждая из нот На этом нотном стане Где хочет, там живет. ФА: Я нота ФАнтастичная, Зовут меня все ФА, Люблю все необычное И верю в чудеса. СОЛЬ: Я СОЛнечная, светлая Как лучик – нота СОЛЬ! Друзья мы с ФА заветные И любим есть ФАСОЛЬ. МИ: Я нота очень МИлая, Милее нет меня! Мимоза я красивая, Как россыпь янтаря. СИ: Я нота СИмпатичная, Все знают, что я СИ. Подруга я отличная, Все дам, что не проси. ДО: Я нота очень ДОбрая, И имя мое ДО. Все знают, я не гордая, Со мною всем легко. РЕ: Я шустрая и РЕзвая, Как пташка ,нота РЕ, Для всей семьи полезная, Бужу всех на заре. Ку-ка-РЕ-ку! ЛЯ: А я пою всем песенки — Тра-ля-ля-ля-ля-ля. На этой нотной лесенке Всех развлекаю я. Этот текст помог детям свободно овладевать нотной грамотой. Дети не- легко запоминали музыкальные термины, названия аккордов, количество знаков в тональностях, путаются в интервалах, строении гамм и т. п. Для лучшего запоминания и усвоения теоретического материала детям предлагался этот сборник стихов, загадок,сказок, где в стихотворной форме идёт изложение теоретического материала .Стихотворный текст помогает ребенку в этом.

После изучения нотной грамоты мы приступаем знакомству с инструментом. Посадка. Первые навыки звукоизвлечения. Организацию движений ученика мы построили таким образом, чтобы воспитать у него правильное отношение к клавиатуре —струнам, отношение к фортепиано как к «поющему» инструменту.Прикасаться к клавише будем не ногтем, а мягкой подушечкой пальца — всей или частью ее, в зависимости от того, какой звук мы хотим получить. Такое прикосновение позволяет сохранить чуткость осязания кончика пальца и является одним из условий певучести. Чувствуя упругое сопротивление клавиши, тем не менее будем стараться не давить на нее, не извлекать звук толчками и тычками.

Тема 2. Подбирание песен. Когда ребенок начнет овладевать извлечением отдельных звуков, полученный навык надо применить для подбора разученных по слуху песенок. Каковы бы ни были затруднения при подборе, отказываться от него нецелесообразно, т.к. подбор является отличным средством для развития слуха и свободы ориентировки на клавиатуре. Подобранные песенки транспонировали в одну-две тональности. Подбирание песен, так же как и извлечение отдельных звуков, группа № 1 производила поочередно правой и левой рукой с тем, чтобы обе руки развивались равномерно. Также мы чередовали руки во время исполнения одной и той же песни, меняя их при повторении одинаковых эпизодов. После того как дети подобрали некоторое количество песенок одним пальцем, мы перешли к исполнению legato нескольких звуков. Параллельно полезно играть упражнения на связывание 2-х, затем 3-х, 4-х и 5-ти звуков.

Тема 3.Работа над произведением (работа над достижением нужного характера звука, фразировки, над преодолением фактурных и иных трудностей.). Проникновение в его содержание.

Начало работы: ознакомление (желательно было самостоятельное, но с подгруппой «слабые» изучение проходило совместно с педагогом), «эскизное» представление, просмотр и представление мелодии и ритма, своевременный показ педагога. Первоначальные представления не требовали медленного темпа. Иногда он даже мешал охвату целого. Основной этап: формирование более ясного представления о замысле, вслушивание в ткань, дифференциация линий, анализ и синтез, возврат к пройденным этапам, проигрывание в медленном темпе, работа и эскизное исполнение, поиск личностного смысла. Следует различать исполнение с целью работы над текстом, не допускающее фальшивых звуков, а требующее изучения фрагментов (нельзя также и поправлять звуки) и эскизное исполнение, жертвующее деталями. Цель работы над произведением – «вживание» в мир образов, формирование исполнительского замысла на основе поиска личностного смысла, поиск соответствующих средств выразительности.

1.Для работы над полифоническими трудностями была взята как основа тетрадь Анны Магдалены Бах композитора И.С. Баха, так как именно в ней можно реализовать собственный творческий замысел (интерпретацию) А также приходится работать и над различными элементами музыкальной ткани и голосами на протяжении больших разделов, и всего произведения в целом. Последний этап работы над произведением характеризовался окончательным выяснением художественный задач и их разрешением. При этом на первый план выдвигается задача собирания отдельных кусков в единое целое и в овладении этим единым целым в такой степени, чтобы исполнитель мог свободно осуществить свои намерения. Выполнение этих задач требовало систематического проигрывания произведения в темпе от начала до конца. Чем длиннее и сложнее оно, тем большее кол-во раз приходилось его играть. При завершении работы над произведением необходимо сосредоточить свое внимание на рельефном выявлении формы . Обычно приходилось подсказать ученику, какие построения надо выдвигать на первый план, а какие убирать . Работая над одним и тем же произведением с различными учениками, необходимо всех их направлять к одной цели– проникновению в музыкальный образ и полноценной передачи возникшего на этой основе исполнительского замысла. Работать над звуком мы начали уже с начала подготовки экспериментальной группы. Усиление громкости при движении к кульминации и затихание при выходе, отражает логику речевого интонирования. В европейских языках предложения имеют одну кульминационную точку. В вопросительных предложениях на верхнем звуке. С учетом затухания фортепианного звука, она требует дополнительного соблюдения простейших правил: первая нота после длинной и крайние ноты фраз – тише. Стереотип: мелкие длительности поются шире, должен соблюдаться и при имитации кантилены. Личное начало – интонации с одной вершиной (темы фуг и т.п.). Массовое – синхронизация образов пульсацией долей, тактов, периодов в танцевальной, трудовой музыке. Это противостояние является источником музыкального развития и проявляется во многих средствах выразительности, благодаря потребности подчинить начала друг другу. Кроме организации динамики звука во времени, не менее сложной задачей является дифференцированное звучание вертикали. Основная проблема – игра созвучий всей рукой. Следует сочетать работу над самостоятельностью пальцев с пристальным слуховым контролем. Опережение ведущим звуком аккорда других (даже на тысячные доли секунды) резко меняет тембр, придает звучанию объемность.

2. За основу в работе над этюдами экспериментальной группе было предложено за год выучить 10 этюдов К.Черни из сборник «50 маленьких этюдов». С методологической точки зрения это должно было повысить технический уровень участников эксперимента, так как именно в первых 10 этюдах предложены различные фактурные последовательности (аккорды, гаммы, арпеджио, терциобразные мотивы) (см. приложение 4). План анализа сборника этюдов : Охаректеризовать музыкально-пианистический стиль и круг заданий одного из указанных авторов сборникoв этюдов. Подробно разобрать несколько этюдов с различными заданиями. Музыкально-пианистические особенности этюда, такие как звучность, фразировка артикуляция. Здесь мы применяли такие методы работы как : осмысливание (фразировка) и упрощение трудностей ; различные темпы, артикуляция, туше, динамика.

В каком темпе упражнялась экспериментальная группа? Темп должен обусловливаться задачами, стоящими перед исполнителем. Надо учить в таком темпе, который создает наиболее благоприятные условия для того, чтобы ученик отчетливо услышал все детали своей игры и преодолел имеющиеся недостатки. Работа над этюдами предполагала, кроме обычных этапов, технический разбор – изучение технических трудностей и их преодоление. Художественные задачи – важнейшее средство преодоление технических трудностей. Необходимость медленных темпов для качественного ровного исполнения кроет в себе и опасность: формирование неверных (не имеющих смещения в сторону движения центра массы руки, размашистые движения пальцев) движений. Специальные приемы: вычленение, ритмические варианты, перенос акцентов, перегруппировка, укрупнение доли пульсации, использование специальных упражнений. Принцип «медленно и крепко» в медленном темпе и облегчение звучания при достижении быстрых темпов.

Так как этюды были представлены экспериментальной группе впервые, для лучшего изучения материала также были задействованы некоторые упражнения. Упражнения - это важное и эффективное средство для технического развития ученика. Их значение в том, что они дают возможность в наиболее сконцентрированном виде работать над основными фактурными формулами , над самым ядром пианистических трудностей, что способствует рационализации процесса обучения. Для детей в начальных классах большую трудность доставляют аккорды, растяжка и терции. Для оптимизации процесса ученикам были предложены упражнения : Р а с т я ж е н и е 1. Растяжение с постепенным увеличением и уменьшением интервала Упражнение выполняется каждой парой пальцев. Аппликатура: 1—2; 1—3; 1—4; 1—5; 2—3; 2—4; 2—5' 3—4; 3—5; 4—5.

2. Расширение и сужение ладони с беззвучной подменой пальцев на интервале терции, затем — кварты. После каждой подмены пальцев остановиться, раздвинуть и сузить ладонь (с расширением и сокращением ладони разводить пальцы и возвращать их в исходное положение). 3. Растяжение со сближением и разведением первого — пятого пальцев .Восьмые играются скользящим движением пальца, почти легато; на каждой клавише ощущайте опору на палец.

Терции. Исполнение терций всегда помогает найти собранную позицию кисти, хорошую опору. 1.«Прогулка» терциями .Играть надо было легко и подвижно, тремя вариантами аппликатуры (1—3, 2—4, 3—5).

При исполнении терций важно, чтобы хорошо звучали оба звука. Но иногда, особенно в полифонических произведениях, нужно уметь подчеркнуть какой-нибудь один голос. Для расслоения звучности между голосами предлагаем следующий прием: 2. Восьмые исполняйте близко к клавишам легким стаккато.

Одни из важнейших составляющих работы над техническим прогрессом являются гаммовые упражнения. Цель этих упражнений — добиться плавного непрерывного исполнения гамм и гаммообразных пассажей без толчков, ровно по звучанию и временным соотношениям. Такое исполнение зависит от двух моментов: спокойного подкладывания первого пальца при смене позиций кисти и ровного текучего легато внутри позиции. Основная причина толчков, неровности игры гамм — малая подвижность и напряженность первого пальца. Поэтому, чтобы обеспечить ровное и беглое исполнение, необходимо развивать его ловкость и легкость и подкладывать его незаметно, готовя заранее, не меняя уровня кисти При смене позиции кисть переносится через первый палец и свободно располагается на клавишах следующей позиции. Легато при исполнении гамм ощущается как бы внутри ладони. Кисть ведется плавно и спокойно на одном уровне (в медленном темпе она слегка поворачивается, чтобы подготовить подкладывание первого пальца). Ровность и полнота звучания достигаются при постоянном ощущении опоры. Пианистическая чистота и ровность обеспечиваются не только точным взятием звука, но и точным по времени снятием пальцев с клавиш. С целью выравнивания промежутков между звуками полезно учить гаммы в медленном темпе половинными нотами, считая вслух на две четверти. Можно также быстро и четко проговаривать названия нот — такой ≪приказ≫ заставляет пальцы работать подвижнее и четче. 1. Упражнение на подкладывание первого пальца. Расходящиеся движения на октаву и обратно. Всю гамму дети играли двумя пальцами: 1—2, 1—3, 1—4, 1—5 (левая рука — от до1 вниз). А также гамму с перекладыванием через 3, 4__ 5 пальцы следующей аппликатурой: 2—3—2—3 и т. д.; 3—4— 3—4 и т. д.; 4—5—4—5 и т.,д.

2.Гаммовые отрезки . Правая рука играет по позициям гаммы до конца клавиатуры и обратно, левая — вниз от до.Легато играется на одном движении. Переносы дети выполняли всей рукой по дуге без взмахов кисти. Полезно учить разными приемами в разных темпах. Сначала дети играли очень медленно сочным звуком. Ускоряя с каждым повторением, доводили темп до быстрого, после чего постепенно замедляли его. В быстром темпе «взять в руку» все звуки каждой позиции — для этого предварительно раскрыть ладонь и пальцы; можно играть и с энергичным супинационным разворотом, «схватывая в кулак» последнюю ноту. Упражнение подготавливает усвоение аппликатуры гаммы и вырабатывает плавное исполнение легато на одной позиции руки.

3.Также в работу первого класса были включены миниатюры. Работа над миниатюрой отличается образной яркостью и характерностью. Романтическая миниатюра в отличие от классики, часто несет красочные тональные сопоставления, имеющие тембральную природу, а не отражающие логику мышления. Тембральные эффекты проявляются и в использовании педали, фактурном изложении. Большее (в сравнении с классиками) число знаков в ключе ведущее к «шопеновской формуле». Запись, отражающая часто не звучание, а пианистический жест (лиги – вздохи; стаккато баса – выхваченный рукой, но удерживаемый педалью звук, при этом педаль часто не указана и т.п.). Благодаря упражнениям на гибкость и эластичность мышечных тканей руки результат упражнений намного более ощутимый. В контрольной группе учащиеся проходили программный минимум, установленный в рамках школы.

Исследовав вопрос использования этой методики обучения игры на фортепиано , нам удалось сделать выводы о полезности данного метода.

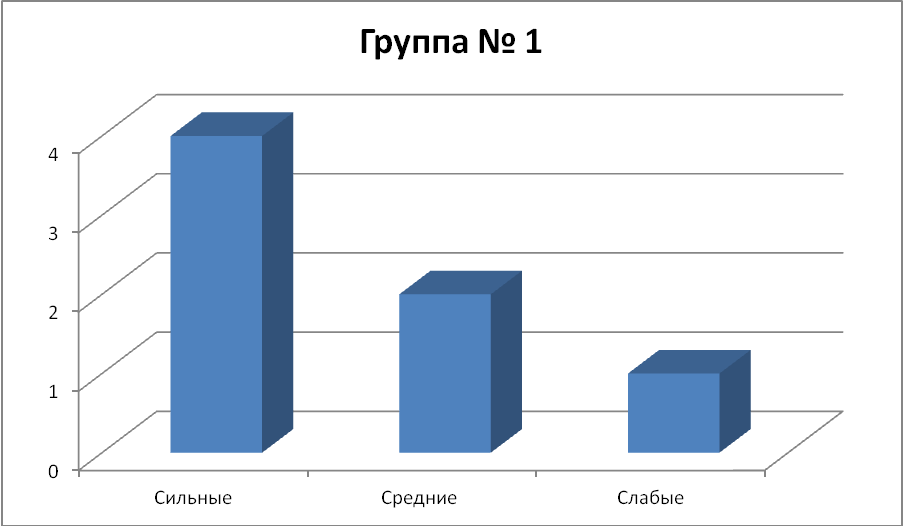

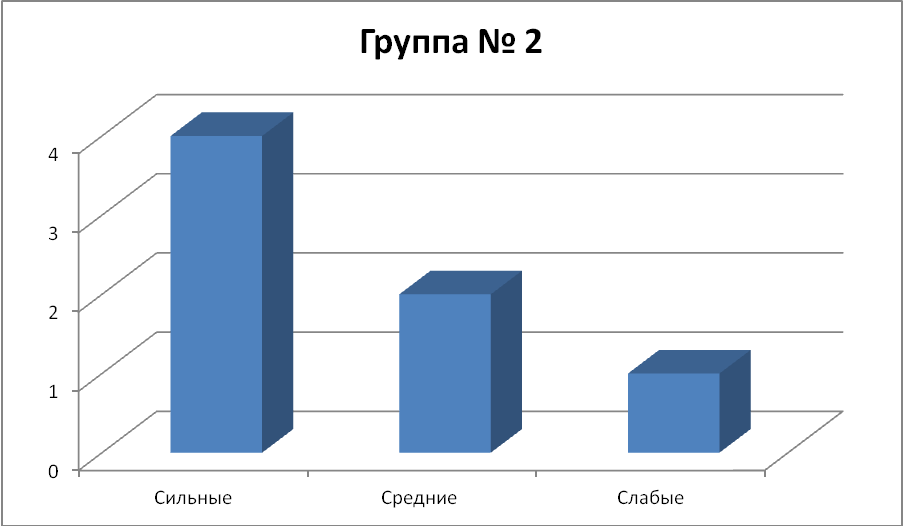

2.3. Проверка опытно-экспериментальной методики Третий этап нашего экспериментального исследования – контрольная диагностика. Цель контрольного эксперимента – анализ и обобщение результатов эксперимента, подведение итогов, а также подтверждение эффективности экспериментальной методики по применению данных методов. Задачи контрольного эксперимента:

Таблица 2. Сравнительный анализ уровня музыкальных способностей после проведения формирующего эксперимента в исследуемых группах

Диаграмма 2. Сравнительный анализ уровня музыкальных способностей после проведения формирующего эксперимента в исследуемых группах

Из данной диаграммы мы видим, что в конечном результате в экспериментальной группе «слабые» и «средние» в конце исследования подтянулись к «сильной» группе, а в контрольной группе таких изменений не произошло. Итак, проведя опытно-экспериментальное исследование, можно сделать вывод, что созданные психолого-педагогические условия, разработанные параметры и критерии развития музыкальных способностей, использование предложенногоо метода обучения способствует развитию музыкальных способностей младших школьников. Анализируя показатели можно сказать, что наша методика получила эффективное применение, так как наблюдается более качественное повышение уровня развития музыкальных способностей у детей, участвующих в эксперименте. Хотя при этом наблюдается рост показателей и у детей второй группы, но в основном на среднем уровне. Последовательность в работе (от простого к сложному), дифференцированный подход к ученику - все это способствует развитию музыкальных способностей младших школьников. В результате проведенного эксперимента нами были определены уровни сформированности музыкальных способностей по параметрам нашего эксперимента. При диагностике экспериментальный класс показал более высокий уровень, чем контрольный класс. Учащиеся экспериментальной группы легче и лучше справлялись со всеми видами заданий, несмотря на то, что учащиеся обоих классов проявляли устойчивый интерес к заданиям, высокую эмоциональную отзывчивость на музыку.

Заключение Наша исследовательская работа была посвящена развитию музыкальных способностей детей младшего возраста с помощью предложенной методики преподавания в условиях дополнительного музыкального образования. Нами была проанализирована научно-методическая литература по теме исследования, в результате чего было установлено, что проблема особенности начального этапа обучения игре на фортепиано в условиях дополнительного музыкального образования является актуальной в настоящее время. В теоретической части исследования были рассмотрены и проанализированы следующие вопросы: - становление проблемы развития музыкальных способностей в отечественной и зарубежной педагогике и психологии; - психолого-педагогические особенности методики преподавания, влияющие на развитие музыкальных способностей детей младшего возраста; - музыкальные способности, активно развивающиеся в процессе представленного метода обучения. Поскольку в данной исследовательской работе была поставлена цель – теоретически обосновать и практически доказать эффективность развития музыкальных способностей детей младшего возраста при использовании этих методов обучения, то в опытно-экспериментальной части исследования были поставлены и решены следующие задачи: - проведение диагностики развития музыкальных способностей у детей экспериментального класса по заранее разработанным заданиям; - разработаны параметры и критерии сформированности музыкальных и исполнительских способностей. Анализ практических результатов экспериментальной методики показал ее эффективность в развитии музыкальных и исполнительских способностей. А выдвинутая нами гипотеза о том, что развитие музыкальных способностей детей младшего школьного возраста будет эффективнее-в результате опытно-экспериментальной работы подтвердилась. Проведенное нами опытно-экспериментальное исследование доказало, что при систематической и последовательной работе с использованием системы заданий и комплекса педагогических условий в процессе преподавания фортепиано с детьми младшего школьного возраста, возможно более глубокое и полное развитие музыкальных способностей. Разработанная нами методика помогла детям раскрыть свой потенциал и проявить инициативу. Учитывая вышеизложенное, считаем, что поставленные нами исследовательские задачи решены, а цель предпринятого поиска достигнута. Стабильно протекающий процесс не только повышает уровень развития музыкальных способностей, но и обуславливает возникновение активно выраженной потребности в расширении музыкального кругозора. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||