- •1. Теория права в системе общественных и юридических наук

- •2.Предмет и методология тГиП

- •3.Понятие и признаки государства

- •4. Понятие, признаки функций гос-ва и формы их осуществления.

- •5.Понятие формы государства:содержание,основные составляющие,практическое значение.

- •6. Понятие и виды форм государственного правления.

- •7.Понятие и виды форм госуд.-территориал.Устройства.

- •8.Форма государственно-правового режима, понятие, виды его особенности.

- •9.Правовое гос-во:понятие,виды,соотношение с гражданским обществом.

- •11.Государственный аппарат: понятие, структура, принципы организации и деятельности.

- •15.Понятие правовой системы.Основные элементы.

- •16.Система права и её элементы.

- •17.Система законодательства,понятие и принципы.

- •18.Правовые отношения:понятие,структура и содержание

- •49. Правоотношение: понятие, состав, виды

- •19.Юридические факты,понятие и виды.

- •20.Понятие правосубъектности,основные элементы.

- •32. Способы и типы правового регулирования.

- •33.Правонарушение:понятие,виды,состав.

- •34.Понятие юридической ответственности,её виды и функции.

- •Виды юридической ответственности[править | править исходный текст]

- •35. Обстоятельства, исключающие юридич.Ответственность и основания освобождения от нее.

19.Юридические факты,понятие и виды.

Юридические факты: понятие и виды

Юр. факты – это жизненные обстоятельства, при наличии или отсутствии которых норма права связывает возникновение, изменение либо прекращение правоотношений (ПО).

Признаки: -* Предусмотрены НПА; *вызывают определенные правовые последствия (возникн-е, изм-е, прекр-е), *выражены вовне(т.е. д/произойти в реальной действительности), *подтверждены документально(справки и т.п.), *затрагивают интересы личности, общества, Г-ва, *выражаются в наличии.либо отсутствии тех или иных событий, явлений, действий, * имеют место на опред-ном пространстве и в опред-е время, *конкретны и индивидуальны.

Виды: 1) по правовым последствиям: правоустанавливающие (ведут к возникновению правоотнош.), правоизменяющие, правопрекращающие.

2) по связи с волей субъекта:

- Событие – юр.факты, которые не зависят от воли участников ПО. Бывают: Абсолютные – вообще не зависят от воли человека (стих.бедствие), Относительные – в целом зависят от воли человека, но не зависят от воли участников ПО (техногенные катастрофы)

- Действие – юр.факты, которые зависят от воли человека. Бывают: Юридические акты - действия, которые совершаются с целью создания определенных правовых последствий (вступление в брак); Юридич.поступки - вызывают правовые последствия не зависимо от целей их совершения

Действия бывают правомерные и неправомерные. неправомерные: преступления и проступки

3) по структуре: простые (достаточно одного обстоятельства для возникновения ПО – Н: родители – граждане РФ – ребенок - гражданин), сложные (требуется совокупность нескольких обстоятельств для возникновения)

4) – позитивные (связаны с наличием определенных обстоятельств Н: стать судьей – нужно образование, стаж и т.д.); - негативные (связаны с отсутствием обстоятельств Н: стать судьей – нет судимостей)

5) по отраслевому признаку: - материальные (наличие материального объекта Н: достижение возраста); - процессуальные (Н: решение суда об устан.факта признания отцовства – назначение пенсии по потере кормильца)

В ТГиП также встречается понятие «фактический состав», т.е. для возникновения, изменения, прекращения ПО требуется наличие или отсутствие одновременно нескольких обстоятельств (стать судьей – нужно возраст, стаж, образование, отсутствие судимостей)

20.Понятие правосубъектности,основные элементы.

Состав любого правоотношения (ПО) – это совокупность 3 элементов: субъекта ПО, объекта, содержания. правосубъектность- это способность лица быть участником правоотношений. Состоит из след.элементов: правоспособности, дееспособности, деликтоспособности. Правоспособность – предусмотренная правом способность лица иметь субъективные права и обязанности. Возникает с момента рождения и действует до смерти, для юрлиц – право – и дееспособность возникает с момента гос.регистрации, прекращается… (в гражд.праве все сделки, направленные на ограничение правоспособности ничтожны) Дееспособность – предусмотренная правом способность лица своими действиями приобретать права и нести обязанности. Общая дееспособность зависит от способности осознавать свои действия и руководить ими. Поэтому возникновение дееспособности зависит от достижения определенного возраста и состояния психического здоровья. В гражд.праве полная дееспос-сть возникает в 18 лет; недееспособные – лица, признанные по суду и дети до 10 лет, частично дееспособные – с 10 до 14 лет, неполностью дееспособные с 14 до 18. В определенных случаях дееспос-сть может возникать раньше: заключение брака до 18 лет, эмансипация (при достиж. 16 лет) – если работает или индивид.предприниматель На объем деесп-ти могут повлиять пол, возраст, здоровье, образование, должность и тд. (служба в армии, беременность, н/летие, инвалиды, здоровые). Ограничение (если злоупотребляет спиртным, наркотой, этим ставит свою семью в тяжелое матер.положение; если осужден за совершение преступления – автоматически) и лишение дееспособности (наличие психич.заболевания….) возможно только по решению суда. Деликтоспособность – это способность нести юр. ответственность за совершенное правонарушение. Это разновидность дееспособности. Следует различать общую и специальную правосубъектность. Общей обладают лица, достигшие 18/летнего возраста и не признанные недеесп-ми или невменяемыми. Она одинакова для всех. Специальная необходима для некоторых ПО, субъекты которых должны иметь спец. знания, опред. возраст, соответствовать каким-то доп. требованиям. (Н: судьи – высш. юр. образ-е, возраст 25л., стаж 5л.) 21. . Соотношение понятий «форма» и «источник» права . Внешнее выражение норм - источники права. Источниками права принято рассматривать с точек зрения. Чаще всего источники права рассматривают в материальном, идеологическом и формально-юрид-ом смысле. Под источниками права в юрид-ом смысле подразумеваются сами общ-ые отношения, поскольку принято счиать, что право коренится в самих общ-ых отношениях, вытекает из них и определяется ими. По этому первоначальный исток находится в самих общ-ых отношениях. По источниками права в идеологическом смысле подразумевается опред-ые идеи, представления о праве т.е. это какие о правовые идеи. Источники права в формально юр-ом смысле понимают способы установления правовых норм и внешние формы их выражения. Обычно источники права рассматривают в формально юр-ом смысле, в этой связи источники права отождествляются с внешними формами права, и между понятиями источник права и форма права ставят знак равенства. Формы права - это способ выражения вовне государственной воли, юридических правил поведения. Прежде чем анализировать различные формы права, необходимо сначала рассмотреть соотношение понятий “форма права” и “источник права”. Если исходить из общепринятого значения слова “источник” как всякого начала или основания, корня и причины, исходной точки, то применительно к юридическим явлениям следует понимать под источником права три фактора: 1) источник в материальном смысле (материальные условия жизни общества, формы собственности, интересы и потребности людей и т.п.); 2) источник в идеологическом смысле (различные правовые учения и доктрины, правосознание и т.д.); 3) источник в формально-юридическом смысле — это и есть форма права. Выделяют четыре основные формы права: — нормативный акт — это правовой акт, содержащий нормы права и направленный на урегулирование определенных общественных отношений. (К их числу относятся Конституция, законы, подзаконные акты и т.п.); - правовой обычай - это исторически сложившееся правило поведения, содержащееся в сознании людей и вошедшее в привычку в результате многократного применения, приводящее к правовым последствиям (например, согласно ст. 5 ГК РФ, отдельные имущественные отношения могут регулироваться обычаями делового оборота); - юридический прецедент - это судебное или административное решение по конкретному юридическому делу, которому придается сила нормы права и которым руководствуются при разрешении схожих дел (распространен преимущественно в странах общей правовой семьи — Англии, США, Канаде и т.д.); - нормативный договор - соглашение между правотворческими субъектами, в результате которого возникает новая норма права (например, Федеративный договор РФ 1992 г.). 23. Действие нормативных актов во времени и пространстве и по кругу лиц Действие закона – это свойство нормативных актов, а также всей системы законодательства той или другой страны, которое выражается в состоянии реального действия предписаний закона в определенный период времени, на определенной территории, в отношении конкретного круга лиц. Действие закона в соответствии с общим правилом реализуется в отношении: 1) всех граждан; 2) организаций; 3) государственных органов; 4) объединений. Закон действует во времени и пространстве, а также по кругу лиц. Отношение правовой нормы с пространством и временем проявляется, например, в том, что даже формирование правовой нормы является актом, который совершается во времени и пространстве. Форма правовой нормы устанавливает, в каком конкретно месте и в какой момент предписанное поведение должно быть реализовано. Таким образом, ее действие имеет как пространственный, так и временной характер. Явления, к которым применяют норму, происходят всегда в конкретном месте и в определенное время, поэтому и в тех случаях, когда время и место действия нормы не ограничены, это не означает, что она независима от пространства и времени. Действие закона во времени обусловлено вступлением его в силу и утратой силы. Законы становятся обязательными, а именно вступают в законную силу с конкретного момента, установленного соответствующим нормативным актом. Это происходит: 1) по истечении общего ранее предусмотренного срока в том случае, если он установлен в тексте закона; 2) немедленно вслед за официальным принятием и опубликованием текста закона; 3) по истечении специально предусмотренного срока для определенного закона (нормативно-правового акта) после его опубликования. Прекращение действия нормативных актов связано с истечением срока их действия, на который принимается тот или другой акт; в связи с прямой отменой: 1) нормативного акта имеющим на то полномочия органом государственной власти; 2) по причине фактической замены нормативного акта другим актом, регулирующим ту же группу общественных отношений. Действие нормативных актов в пространстве реализуется на основании территориального и экстерриториального принципов: 1) территориальный принцип предполагает действие нормативно-правового акта в пределах государственных или административных территориальных границ функционирования правотворческого органа, полномочия которого распространяются на данной территории; 2) экстерриториальный принцип действия нормативных актов предполагает распространение правовых актов какого-либо субъекта правотворчества за границы территории его юрисдикции. Действие нормативных актов по кругу лиц тесно связано с территориальными пределами функционирования актов. На основании общего правила нормативные акты должны распространяться на всех лиц, которые находятся на территории юрисдикции правотворческого органа (как на граждан этого государства, так и на лиц без гражданства, иностранцев). В некоторых случаях действие законодательства может распространяться и на ее граждан, находящихся за границей государства. Иностранцы и лица без гражданства лишены возможности действовать как граждане Российской Федерации, притом что представители иностранных государств обладают правом дипломатического иммунитета (экстерриториальности).

24.Понятие реализация правовых норм.Основные формы. Реализация норм права – это претворение, воплощение, предписание норм права в деятельности субъектов права. Правовое регулирование осуществляется путем воздействия на сознание и волю людей, участников общественных отношений. Издавая соответствующий нормативно-правовой акт, правотворческий орган рассчитывает на то, что требования этого нормативно-правового акта будут реализованы в практической жизни. После издания закона акцент переноситься на работу по его реализации. Реализация норм права может быть только при правомерном поведении субъекта, т.е. в таком поведении, которое предусмотрено правовой нормой. Неправомерные, противоправные поведения не может быть условием реализации, т.к. в этом случае нормы не реализуются, а нарушаются. Формы реализации норм права могут быть классифицированы по самым разным основаниям. Наиболее распространенной является форма реализации в зависимости от способности субъектов права самостоятельно реализовывать свои субъективные права и обязанности. По этому основанию различают следующие 4 формы реализации норм права:

Соблюдение норм права состоит подчинение субъектами своего поведения, требованиям правовых норм и воздержании от совершения действий, запрещенных правом. Исполнение норм права состоит в обязательном совершении предусмотренных нормами права действий. Здесь у субъекта нет альтернативы, он должен поступать именно так, как требует норма права. Например, следователь при обнаружении признаков преступления, при наличии достаточных поводов основания должен действовать только одним способом: возбудить уголовное дело. Использование норм права – это более активное осуществление субъектами права своих субъективных прав в рамках вариантов, предусмотренных правовой нормой. Здесь у субъекта есть возможность выбрать вариант поведения или вообще отказаться от каких-либо действий. Например, собственник имущества имеет право владеть, пользоваться,, распоряжаться своим имуществом или вообще отказаться от него. Применение норм права – это особая форма реализации. Она возможна лишь при участии компетентного государственного органа или общественной организации с санкции государства, в этом случае выноситься соответствующий правоприменительный акт к конкретному жизненному случаю, при этом проявляются властные полномочия компетентного органа государства. 28.Применение норм права как специфическая форма их реализации Применение норм права – это особая форма реализации. Она возможна лишь при участии компетентного государственного органа или общественной организации с санкции государства, в этом случае выноситься соответствующий правоприменительный акт к конкретному жизненному случаю, при этом проявляются властные полномочия компетентного органа государства.

Применение норм права как особая форма реализации обладает следующими признаками:

Стадии процесса применения норм права.

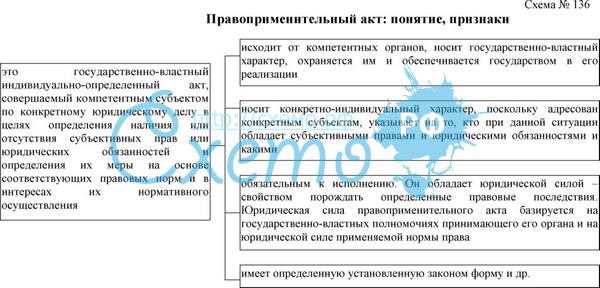

29.Правоприменительный акт и его признаки.

30.Механизм правового регулирования: понятие и основные элементы Механизмом правового регулирования называют сложное правовое явление, единую систему правовых средств, с помощью которых реализуется комплексное воздействие на действия субъектов правоотношений для решения общественно полезных задач. Можно выделить следующие элементы механизма правового регулирования: 1) правовые нормы; 2) правоприменительные акты; 3) правовые отношения; 4) акты осуществления субъективных прав и юридических обязанностей субъектами. Существуют следующие виды механизма правового регулирования: 1) простой, который используется для регулирования лишь одного конкретного правового акта; 2) сложный, такой, который используется для реализации конкретного акта, но с использованием иных вспомогательных актов. Используются следующие методы правового регулирования: 1) централизованное регулирование (субординация), при котором регулирование происходит на базе властно-императивных начал; 2) децентрализованное регулирование (координация), при котором регулирование реализуется под влиянием субъектов правоотношений с помощью односторонних правомерных юридических действий, договоров. Способами правового регулирования являются: 1) запрещение – возложение обязанности воздерживаться от совершения поступков определенного характера; 2) дозволение – предоставление лицам прав совершать активные собственные действия; 3) позитивное обязывание – возложение обязанности активного поведения (уплатить, передать и др.). Единой системой правовых установлений и форм юридически значимой деятельности, посредством которых обеспечивается достижение социально полезных целей и удовлетворяются интересы субъектов правоотношений, являются средства правового регулирования. Процесс правового регулирования имеет различия в зависимости от выполнения лицом правовых обязанностей (в принудительном порядке или добровольно). Выделяют также виды средств правового регулирования в зависимости: 1) от категории: средства-инструменты, которые входят в содержание права и представляют собой юридические термины, сведения о должном и запрещенном поведении и т. д.; средства-деяния, которые выражаются в юридически значимых поступках субъектов правоотношений; 2) юридической значимости: основные; вспомогательные; 3) функционального назначения: регулятивные; охранительные; 4) характера права: материальные; процессуальные; 5) времени действия: однократные; многократные; 6) формы деятельности: нормативные; индивидуальные; 7) предмета правового регулирования: уголовно-правовые; гражданско-правовые и др.; 8) предоставления или ограничения прав: стимулирующие; ограничивающие. Предметом правового регулирования являются различные правовые отношения, которые могут поддаваться нормативно-организационному воздействию. Таким образом, механизм правового регулирования позволяет: 1) собрать воедино, обжаловать, представить в работающем в системе виде явления правовой действительности, а именно правоотношения, нормы, юридические акты и др.; 2) определить специфические функции, которые выполняют те или другие юридические явления. 31.Методы и виды правового регулирования. Метод правового регулирования - это определенная совокупность способов, приемов и других средств правового регулирования, используемых той или иной отраслью права. Метод той или иной отрасли права проявляется в характере правового положения субъектов (например, субъекты гражданского права равноправны, административного - находятся в отношениях властеподчинения и т.п.). В основаниях возникновения правоотношений (в гражданском праве - сделки, в уголовном - преступления, в административном - акты соответствующих органов и административные проступки и т.д.). В характере санкций (наказания - в уголовном, административные взыскания - в административном праве, возмещение имущественного ущерба и убытков и т.д. - в гражданском праве). Таким образом, разнообразие общественных отношений, входящих в сферу и пределы правового регулирования порождает различие не только в способах, типах, но и в методах правового регулирования. В зависимости от вышеизложенного выделяют следующие основные методы. централизованное или императивное регулирование (иначе - авторитарный прием, субординации, подчинения) - это жесткое одностороннее регулирование "сверху донизу" на властно-императивных началах. Отношения субъектов в данном случае характеризуются прямым подчинением одного другому. Этот прием используется в сфере публичного права. - децентрализованное или диспозитивное регулирование (иначе - автономный метод, координации, равноправия) - это регулирование, при котором субъекты общественных отношений выступают как равноправные стороны; само регулирование осуществляется законодателем сверху лишь по основным направлениям, а непосредственное регулирование реализовывается самими участниками общественных отношений, их индивидуальными согласованными действиями. Этот прием используется в основном в сфере частного права. Вицы правового регулирования различают по «объему» общественных отношений, на которые оно распространяется, — это нормативное (общее) и индивидуальное регулирование. Нормативное регулирование — это упорядочение поведения людей при помощи нормативно-правовых актов, которые рассчитаны на многоразовое применение при наличии предусмотренных ими обстоятельств. Т.е. объем общественных отношений, на которые распространяется нормативное правовое регулирование, является количественно неопределенным. Индивидуальное регулирование — это упорядочение поведения людей при помощи актов применения норм права, т.е. индивидуальных решений, рассчитанных на одну конкретную жизненную ситуацию, одно лицо. Например, приказ ректора университета о назначении повышенной стипендии студенту К. Нормативное и индивидуальное регулирование взаимосвязаны: • нормативное регулирование призвано обеспечить единый порядок и стабильность регулирования; • индивидуальное регулирование призвано обеспечить учёт конкретной обстановки, своеобразие определенной юридической ситуации. Некоторые индивидуальные акты, не подлежащие многоразовому применению, выполняются либо продолжительное время (как в случае назначения повышенной стипендии студенту К.), либо одноразово (например, назначение директором завода гражданина С.).

|

|