- •Содержание

- •1. Учение о нервной системе ─ неврология

- •872. Головной мозг, encephalon; эмбрион длиной 13,6 мм; вид справа.

- •873. Головной мозг, encephalon; эмбрион длиной 13,6 мм, правая половина; вид изнутри. (Полости мозговых пузырей.)

- •875. Головной мозг, encephalon; эмбрион длиной гз см; вид справа. 874. Головной мозг, encephalon; эмбрион длиной 50 мм; вид справа. (По реконструкционной модели.)

- •877. Головной мозг взрослого, правое полушарие; медиальная поверхность.

- •881. Спинной мозг, medulla spinalis.

- •883. Топография ядер спинного мозга.

- •885. Топография конечного мозга (обозначен цветом) (схема).

- •886. Большой мозг, cerebrum; вид

- •893. Большой мозг, cerebrum; вид

- •Большого мозга; ствол головного

- •901. Большой мозг, cerebrum; вид

- •903. Большой мозг, cerebrum; вид сзади.

- •909. Большой мозг, cerebrum; вид сзади.

- •910. Боковые желудочки, ventriculi

- •913. Желудочки мозга, ventriculi мозжечка, стволом головного

- •923. Lo.IoHiioii мозг, encephalon,

- •927. Ножки мозга, pedunculi cerebri; вид сзади. (Поперечный разрез на уровне выхода глазодвигательного нерва на высоте передних холмиков среднего мозга.)

- •928. Продолговатый мозг, medulla oblongata, мост, pons, и ножки мозга, pedunculi cerebri; вид спереди.

- •929. Мозжечок, cerebellum;

- •930. Мозжечок, cerebellum, и ствол головного мозга, truncus

- •931. Топография заднего мозга (обозначен цветом) (схема).

- •932. Мост, pons.

- •933. Мозжечок, cerebellum; вид сверху.

- •934. Мозжечок, cerebellum; вид сверху (полусхематично).

- •944. Ромбовидная ямка, fossa rhomboidea; вид сверху и сзади. (Мозжечок удален; верхний мозговой парус и основа IV желудочка с сосудистым сплетением отвернуты.)

- •949. Нисходящие пути спинного

- •956. Оболочки спинного мозга,

- •957. Твердая оболочка головного

- •958. Нервы твердой оболочки головного мозга (фотография. Препараты б. Перлина). (Учасгт тотально окрашенной твердой мозговой оболочки.)

- •971. Нервы глазницы, правой;

- •996. Спинномозговые нервы, пп. Spinales; вид спереди (схема).

- •1002. Диафрагмальный нерв, п. (Мышцы шеи большей частью

- •Нервы сердца; вид слева (препарат в. П. Воробьева). (Поверхностные мышцы шеи, внутренняя яремная вена и часть общей сонной артерии удалены.)

- •1064. Нервы сердца; вид слева (препарат в. Андриеша).

- •1075. Брюшная и правая тазовая части вегетативной [автономной] нервной системы (препарат е. Мельмана).

- •1081. Селезеночное сплетение (фотография. Препарат

- •1092. Нервы сердца; вид спереди (препарат в. П. Воробьева). (Удалены легкие у корня, верхняя полая вена, аорта и легочный ствол у основания.)

- •1095. Нервы ворот легкого; вид сзади (фотография. Препарат и. Шапиро).

- •1098. Внутриорганные нервы печени (фотография. Препарат а. Азаровой).

- •940. Передне-боковая часть глазного яблока.

- •945. Веки, правый глаз; спереди.

- •949. Веки, правый глаз; спереди.

- •Внутренняя оболочка (глазного) яблока

- •951. Слезные железы

- •Н ервы глазного яблока

- •Ventrolaterales 921, 922

949. Веки, правый глаз; спереди.

(Верхнее веко сильно оттянуто кверху, нижнее веко отвернуто; виден нижний свод конъюнктивы.)

Внутренняя оболочка (глазного) яблока

Внутренняя оболочка {глазного) яблока, tunica interna bulbi, которая называется сетчатой оболочкой, или сетчаткой, retina (рис. 938, 943, 944), имеет сложное строение. Она своей наружной поверхностью на всем протяжении прилегает к сосудистой оболочке, а внутренней - к стекловидному телу.

В сетчатой оболочке различают две неравные части: заднюю, большую, воспринимающую световые раздражения, - зрительная часть сетчатки, pars optica retinae, простирающуюся до ресничного тела и оканчивающуюся зубчатым краем сетчатки, ora serrata, и переднюю, меньшую, не содержащую светочувствительных элементов и называемую слепой частью сетчатки. Последняя соответственно частям сосудистой оболочки делится на ресничную

часть сетчатки, pars ciliaris retinae, и радужную часть сетчатки, pars iridica retinae. Зрительная часть сетчатки, pars optica retinae, состоит из слоев, различимых лишь микроскопически: пигментного слоя сетчатки, stratum pig-mentosum, богатого пигментом; прилегает к внутренней поверхности сосудистой оболочки и мозгового, или нервного слоя, stratum cerebrate s. nervorum, состоящего в свою очередь из следующих слоев: невроэпителиального слоя, stratum neuroepitheliale, содержащего палочки, bacilli, и колбочки, coni, свето- и цветовоспринимающие элементы сетчатки; наружной пограничной пластинки глии, membrana limitans gliae externa; наружного зернистого слоя, stratum granulosum externum, образованного теми частями колбочек и палочек, в которых залегают ядра; наружного сплетениевидного

318 ОРГАН ЗРЕНИЯ

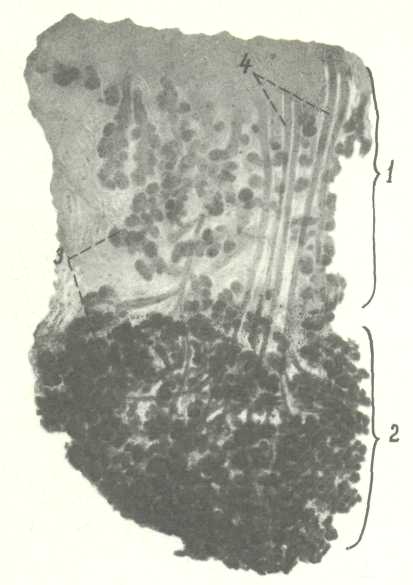

(препарат В. Харитоновой).

(Фотография; об. 30 мм, ок. 5;

растяжение меха 75 см).

(Изолированные железы из тотально окрашенного препарата слезного мясца.)

- корень волоса

- мешочки сальных желез

951. Слезные железы

(препарат В. Харитоновой.)

(Фотография; об. 30 мм;

растяжение меха 50 см).

(Тотально окрашенный препарат; плод 3V2 месяцев.)

- глазная часть слезной железы (нижняя слезная железа)

- вековая часть слезной железы (верхняя слезная железа)

- железистые дольки

- протоки

слоя, stratum plexiforme externum; внутреннего зернистого слоя, stratum granulosum internum; внутреннего сплете-ниевидного слоя, stratum plexiforme; мультиполярных нервных (узловых) клеток, stratum ganglionarae; слоя волокон зрительного нерва, stratum flbrarum nervosarum; внутренней пограничной пластинки глии membrana limitans gliae in-terna, прилегает к стекловидному телу.

Самый наружный слой зрительной части сетчатой оболочки - пигментный слой, stratum pigmentosum, анатомически более тесно связан с сосудистой оболочкой и рыхло с остальной частью сетчатки, так что при вскрытии глазного яблока вслед за вытекающим стекловидным телом происходит отслойка сетчатки без пигментного слоя.

По задней поверхности зрительной части сетчатой оболочки заметно хорошо выраженное овальной формы возвышение - диск зрительного нерва, discus nervi optici. Здесь

собираются аксоны мультиполярных нервных узловых клеток сетчатки, которые, прободая склеру, образуют ствол зрительного нерва.

Дальнейший ход этих волокон в составе зрительного нерва, зрительного перекреста и далее до коркового конца зрительного анализатора описан в разделе Черепные нервы -II пара.

В центре диска зрительного нерва имеется углубление диска, excavatio disci (рис. 938), являющееся местом входа и выхода сосудов, кровоснабжающих сетчатую оболочку. В области диска находится участок сетчатки, лишенный светочувствительных элементов (так называемое слепое пятно). На 3—4 мм кнаружи от диска зрительного нерва в сетчатой оболочке имеется пятно, macula, являющееся местом наилучшего видения (ранее его называли „желтым Пятном"). Оно имеет округлую или овальную форму, с

ОРГАН ЗРЕНИЯ 319

(препарат В. Харитоновой).

(Фотография; об. 100 мм; растяжение меха 80 см).

(.Участок тотально окрашенного

препарата области свода конъюнктивы верхнего века.)

- добавочные слезные железы

- глазничная часть слезной железы

(нижняя слезная железа)

3 - лимфатические фолликулы

небольшим углублением в центре, центральной ямкой, fovea centralis. В области пятна располагаются только колбочки. Задние отделы зрительной части сетчатой оболочки содержат большое количество колбочек и палочек; кпереди число палочек уменьшается и у зубчатого края сетчатки они отсутствуют.

Та часть сетчатой оболочки, которая выстилает внутреннюю поверхность ресничного тела (pars ciliaris retinae)

и заднюю поверхность радужной оболочки (pars iridica retinae), состоит из двух слоев: наружного, пигментного, являющегося продолжением пигментного слоя, pars optica retinae, и внутреннего, состоящего из эпителиальных клеток, содержащего в области радужной оболочки пигмент.

Указанные слои сетчатки здесь соединены более прочно, чем это имеется в области зрительной части сетчатки, и переходит один в другой в области margo pupillaris iridis.

СТЕКЛОВИДНАЯ КАМЕРА (ГЛАЗНОГО) ЯБЛОКА CAMERA VITREA BULBI

В состав стекловидной камеры (глазного) яблока входит стекловидное тело, corpus vitreum, и хрусталик, lens (рис. 938—940).

Стекловидное тело, corpus vitreum, покрыто снаружи тонкой прозрачной стекловидной перепонкой, membrana vitrea, и занимает большую часть полости (глазного) яблока. Стекловидное тело состоит из совершенно прозрачной студенистой массы, лишенной сосудов и нервов. В состав его входят нежная сеть переплетающихся волоконец и богатая белками жидкость - стекловидная влага, humor vi-treus. Передняя поверхность стекловидного тела обращена к задней поверхности хрусталика, несет на себе соответственно ее форме чашеобразную стекловидную ямку, fossa hyaloidea.

Остальная часть стекловидного тела прилегает к внутренней поверхности сетчатой оболочки и приближается к шаровидной форме.

Хрусталик, lens, имеет форму двояковыпуклой линзы. Задняя поверхность хрусталика, fades posterior lentis, более выпуклая, прилегает к стекловидному телу, а передняя

поверхность, fades anterior lentis, обращена к радужной оболочке.

Различают передний и задний полюсы хрусталика, polus anterior et posterior lentis, - наиболее выпуклые центральные точки передней и задней его поверхностей.

Линия, соединяющая передний и задний полюсы хрусталика, носит название оси хрусталика, axis lentis, и равна в среднем 3,6 мм.

Вещество хрусталика, substantia lentis, совершенно прозрачно и, так же как стекловидное тело, не содержит сосудов и нервов.

Основная масса хрусталика состоит из волокон хрусталика, fibrae lentis, представляющих собой вытянутые в длину шестисторонние эпителиальные клетки.

Периферические отделы хрусталика покрыты со стороны его передней и задней поверхностей капсулой хрусталика, capsula lentis. Последняя представляет собой гомогенную прозрачную оболочку, более толстую на передней поверхности хрусталика, где под ней располагается слой эпителиальных клеток.

320

ОРГАН ЗРЕНИЯ

Вещество хрусталика, substantia lentis, имеет неодинаковую плотность: в центре оно более плотное и носит название ядра хрусталика, nucleus lentis, а по периферии менее плотное - кора хрусталика, cortex lentis.

Хрусталик, располагаясь между стекловидным телом и радужной оболочкой, фиксируется своим периферическим, закругленным краем, называемым экватором хрусталика, equator lentis, к ресничному телу посредством натянутых тонких поисковых волокон, fibrae zonulares. Последние внутренним концом вплетаются в капсулу хрусталика, а наружным - начинаются от ресничного тела. Совокупность указанных волокон образует вокруг хрусталика связку -ресничный поясок, zonula ciliaris.

Между волокнами ресничной связки находятся лимфатические поясковые пространства, spatia zonularia.

Водянистая влага, humor aquosus, прозрачная, бесцветная жидкость, заполняет переднюю и заднюю камеры (глазного) яблока, camerae bulbi anterior et posterior. Они представляют собой щелевидные полости, располагающиеся впереди и позади радужной оболочки.

Задняя камера (глазного) яблока, camera posterior bulbi, ограничена сзади передней поверхностью хрусталика, ресничным пояском и ресничным телом; впереди - задней поверхностью радужной оболочки. В полость задней камеры свободно свисают ресничные отростки. Задняя камера сообщается с поясковыми пространствами, spatia zonularia.

Передняя камера (глазного) яблока, camera anterior bulbi, образована спереди задней, вогнутой поверхностью роговицы, сзади - передней поверхностью радужной оболочки.

Передняя и задняя камеры (глазного) яблока сообщаются между собой через зрачок.

Водянистая влага продуцируется сосудами ресничного тела и радужной оболочкой. Отток водянистой влаги осуществляется по следующим путям: из задней камеры водянистая влага поступает в переднюю, откуда через spatia anguli iridocornealis оттекает в систему извитых водоворот-ных вен, vv. vorticosae. Кроме того, из названных камер humor aquosus может оттекать в sinus venosus sclerae, откуда в составе венозной крови поступает в ресничные и конъюнктивальные вены.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГЛАЗА

К вспомогательным органам глаза, organa oculi accessoria, относят веки и слезный аппарат.

ВЕКИ

Веки, верхние и нижние, palpebrae, superior et inferior (греч. blepharon) (рис. 945—949), представляют собой складки кожи, ограничивающие спереди глазное яблоко. Когда веки сомкнуты, то они полностью закрывают глазное яблоко; при разомкнутых веках их края ограничивают щель век, rimapalpebrarum; верхнее веко больше нижнего.

В каждом веке различают две, переднюю и заднюю поверхности век, facies palpebrarum anterior et posterior, и два края, образующие щель век.

Передняя поверхность века, facies anterior palpebrarum, как верхнего, так и нижнего, выпукла и покрыта кожей, в которой залегает большое количество сальных и потовых желез. Верхнее веко вверху ограничено бровью, supercilium. Бровь представляет собой валикообразное возвышение кожи вдоль верхнего края глазницы. Она более выпукла в медиальных отделах и истончается в наружных. Поверхность брови обильно покрыта небольшими волосками. Когда верхнее веко находится в поднятом-состоянии, то кожа его на уровне верхнего края глазницы образует хорошо заметную верхнюю веко-глазничную бороздку.

Нижнее веко отделено от щеки слабо выраженной бороздкой под веком. При опущенном веке кожа его на уровне нижнего края глазницы, как и в области верхнего века, образует нижнюю веко-глазничную бороздку. Глазничный край века является местом перехода его кожных покровов в кожу смежных областей.

Свободный край века имеет толщину до 2 мм. Этот край века на большем своем протяжении дугообразно изогнут кпереди, и лишь в медиальном отделе изогнутость исчезает. Здесь края верхнего и нижнего века приобретают изогнутость соответственно кверху и книзу и, соединяясь друг с другом при помощи медиальной спайки век, commissura palpebrarum media/is, образуют закругленный медиальный угол глаза, angulus oculi medialis. С латеральной стороны веки, соединяясь в боковую (латеральную) спайку, commissura palpebrarum lateralis, образуют острый латеральный угол глаза, angulus oculi lateralis.

Между краем верхнего и нижнего век, у внутреннего угла глаза, располагается розоватого цвета возвышение, называемое слезным мясцом, caruncula lacrimalis, вокруг которого находится слезное озеро, lacus lacrimalis. Кнутри от слезного мясца располагается небольшая вертикальная складка конъюнктивы, называемая полулунной складкой конъюнктивы, plica semilunaris conjunctivae, являющаяся рудиментарным третьим веком животных.

Край века переходит в переднюю и заднюю поверхности века, отделяясь от них соответственно передним и задним краями века, limbus palpebralis anterior et posterior. Передний край века несколько закруглен. Позади него из толщи века выходит большое количество волосков - ресниц, cilia (рис. 946), загнутых у нижнего века вниз, а у верхнего века вверх. Тут же открываются выводные протоки сальных и

ОРГАН ЗРЕНИЯ

321

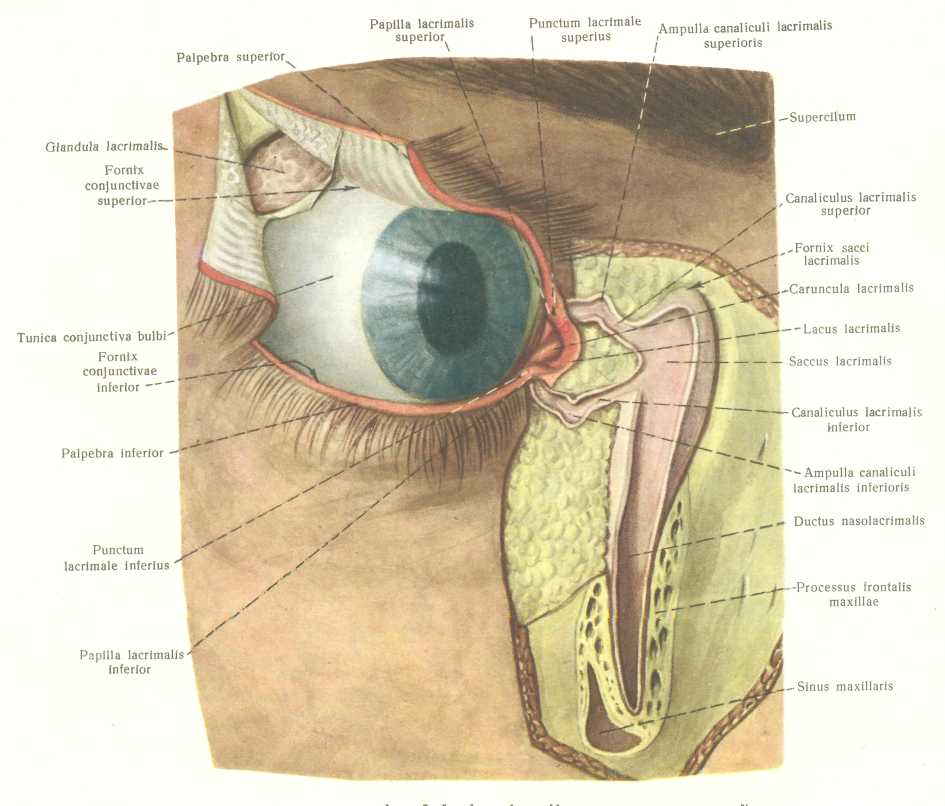

953. Слезная железа, glandula lacrimalis, и носо-слезный канал, canalis nasolacrimalh^. правые; спереди (2,UX

(Кожные покровы в верхне-боковой части верхнего века рассечены и отведены; носо-слезный канал отпрепарирован и вскрыт.)

видоизмененных потовых желез, связанных с волосяными

сумками ресниц.

JCjwfl -верхнего и нижнего -века у .внутреннего „угла хлада на уровне наружной периферии слезного мясца несет на себе небольшое возвышение, называемое слезным сосочком, papilla lacrimalis. Здесь начинается верхний и нижний слезные канальцы, canaliculi lacrimales (superior et inferior), которые открываются на вершине сосочков хорошо заметными отверстиями: верхней и нижней слезными точками, puncta lacrimalia (superius et inferius).

Задний край века переходит непрсредственно в заднюю поверхность века, fades posterior palpebrae.

Задняя- поверхность века- вогнута: w на- всем- притяжении' покрыта соединительной оболочкой век, или конъюнктивой век» Хишгм сацшпсИиа рхфЛтшт. Кожыашт&ва .начинается от заднего края век и, дойдя до глазничного края верхнего и нижнего век, заворачивает назад и переходит на глазное яблоко. Покрывая передние отделы глазного яблока, конъюнктива достигает limbus corneae. Эту часть конъюнктивы называют конъюнктивой (глазного) яблока, tunica conjunctiva bulbi. Co склерой конъюнктива (глазного) яблока соединена рыхло.

Переход конъюнктивы века в конъюнктиву глазного яблока образует верхний и нижний своды конъюнктивы,

322

ОРГАН ЗРЕНИЯ

fornices

conjunctivae,

superior

et

inferior

(рис.

949, 953), которые вместе

с другими отделами конъюнктивы

ограничивают мешок

конъюнктивы, saccus

conjunctivae,

открытый

кпереди по

линии глазной щели и замкнутый при

закрывании глаз.

fornices

conjunctivae,

superior

et

inferior

(рис.

949, 953), которые вместе

с другими отделами конъюнктивы

ограничивают мешок

конъюнктивы, saccus

conjunctivae,

открытый

кпереди по

линии глазной щели и замкнутый при

закрывании глаз.

В области верхнего и нижнего сводов конъюнктива образует ряд складок.

Та часть века, которая располагается между кожным покровом и конъюнктивой, состоит из ряда образований: непосредственно под кожей залегает круговая мышца глаза, т. orbicularis oculi. Позади указанной мышцы в верхнем веке располагается сухожилие мышцы, поднимающей верхнее веко, т. levator palpebrae superioris; эта мышца начинается от надкостницы верхней стенки глазницы впереди зрительного канала, идет вперед и вблизи верхнего края глазницы переходит в плоское сухожилие. Последнее, вступая в толщу верхнего века, делится на две части: переднюю, которая располагается вначале позади круговой мышцы глаза, а затем, прободая ее своими волокнами, направляется к коже века, и заднюю часть сухожилия, прикрепляющуюся к верхнему краю хряща века. Остальную часть, ближе к свободному краю, занимает верхний хрящ (века), или tarsus superior. Он образован волокнами плотной соединительной ткани и отличается прочностью. В хряще (века) различают заднюю и переднюю поверхности и по два края - глазничный и свободный.

Задняя поверхность тарзальной пластинки вогнута соответственно выпуклой поверхности глазного яблока и плотно сращена с конъюнктивой века. Последнее обусловливает гладкую поверхность конъюнктивы в этой области.

Передняя поверхность хрящей века выпукла и соединена с круговой мышцей глаза посредством рыхлой соединительной ткани.

Свободные края верхнего и нижнего хрящей (века), tarsus superior et tarsus inferior, сравнительно ровные и обращены друг к другу. Глазничные края дугообразно изогнуты, причем у верхнего хряща (века) эта изогнутость выражена

сильнее, так как она в 2 раза выше нижней. Длина свободного края хрящей (век) равна 20 мм, толщина 0,8—1 мм; высота верхнего хряща (века) 10—12 мм, нижнего - 5—6 мм.

Глазничные края хрящей фиксированы у соответствующего края глазницы посредством хряще-глазничной фасции.

В области наружного и внутреннего углов глаза хрящи (век) соединяются между собой и фиксируются у соответствующих костных стенок глазницы посредством внутренней, медиальной и наружной, боковой, связок век, liga-menta palpebrarum, mediate et laterale.

Хрящи (века), располагаясь вблизи свободного края века, придают этой его части известную плотность, благодаря чему ее называют хрящевой частью века в отличие от остальной части века, менее плотной и называемой глазничной частью века.

В хрящевых пластинках верхнего и нижнего век залегают своеобразно измененные сальные железы - железы хряща (века), glandulae tarsales (мейбомиевы железы); в верхнем веке их 27—40, в нижнем 17—22 (рис. 947, 948).

Выводные протоки этих желез открываются в интермаргинальном пространстве ближе к заднему краю, а глазные отделы направлены в сторону глазничного края век и соответственно конфигурации хрящей (века) изогнуты в сагиттальной плоскости. Концевые части главных отделов желез не выходят за пределы хрящей. В верхнем веке железы не занимают всей хрящевой пластинки, а оставляют свободным ее верхний край; в нижнем веке - занимают всю хрящевую пластинку.

В верхнем веке длина желез неодинакова на всем протяжении хрящевой пластинки: в среднем отделе она больше, а в стороны уменьшается. В нижнем веке нет таких резких отличий в размерах желез.

Кроме указанных желез, в нижнем и верхнем хрящах встречаются непостоянные слезные хрящевые железы.

СЛЕЗНЫЙ АППАРАТ

К слезному аппарату, apparatus lacrimalis, относят слезные железы и слезовыводящие пути, слезные канальцы, слезный мешок и носо-слезный проток (рис. 949—953).

Слезная железа, glandula lacrimalis, залегает в верхне-бо-ковом углу глазницы и в ямке слезной железы, fossa glandulae lacrimalis, и выделяет слезу, lacrima. Через тело слезной железы проходит сухожилие мышцы, поднимающей верхнее веко, которое делит ее на две неравные части: верхнюю, большую, называемую глазничной частью слезной железы, pars orbitalis glandulae lacrimalis, и меньшую часть слезной железы - вековую, pars palpebralis glandulae lacrimalis.

Глазничная часть слезной железы имеет две поверхности: верхнюю, выпуклую, которая прилегает к костной ямке

слезной железы, и нижнюю, вогнутую, к которой примыкает нижняя часть слезной железы.

Глазничная часть слезной железы отличается плотностью строения; длина железы вдоль верхнего края глазницы равна 20—25 мм; передне-задний размер 10—12 мм. Вековая часть слезной железы располагается несколько кпереди и книзу от предыдущей и залегает непосредственно над сводом мешка конъюнктивы. Железа состоит из 15—40 сравнительно обособленных долек; длина железы вдоль верхнего края 9—10 мм, передне-задний размер - 8 мм и толщина - 2 мм.

Выводные канальцы (слезной железы), ductuli excretorii (gl. lacrimalis), у глазничной части слезной железы в коли-

ОРГАН ЗРЕНИЯ 323

(Горизонтальный разрез; мышца, поднимающая верхнее веко, слева полностью, справа частично удалена; зрительные тракты отпрепарированы.)

честве трех-пяти проходят через определенный участок тела вековой части слезной железы, принимают в свой состав часть ее выводных протоков и открываются на конъюнктиве верхнего свода.

Вековая часть слезной железы имеет, кроме того, от 3 до 9 особых выводных протоков, которые, так же как и предыдущие, открываются в области латеральных отделов верхнего свода конъюнктивы.

Кроме указанных крупных слезных желез, в конъюнктиве располагается ряд (от 1 до 22) небольших добавочных слезных желез, glandulae lacrimales accessoriae, которые могут залегать в области верхнего и нижнего век (рис. 952). Добавочные слезные железы встречаются в области слезного мясца, где имеются и сальные железы.

Слеза, поступив из слезных желез в мешок конъюнктивы, омывает глазное яблоко и собирается в слезном озере, lacus lacrimalis. Из слезного озера слеза через слезные канальцы следует в слезный мешок, откуда через носослезный канал canalis nasolacrimalis поступает в нижний носовой ход (рис. 953).

Каждый слезный каналец (верхний и нижний), canaliculus lacrimalis (superior et inferior), начинается у внутреннего угла глаза на вершине слезного сосочка, papilla lacrimalis, небольшим (диаметр 0,25 мм) отверстием, называемым слезной точкой, punctum lacrimale. Слезный каналец делится на две части: вертикальную и горизонтальную. Вертикальная часть верхнего и нижнего слезных канальцев имеет длину 1,5 мм; она направляется соответственно вверх и вниз и, постепенно суживаясь, заворачивает в медиальную сторону, принимая горизонтальное направление. Горизонтальная часть слезных канальцев имеет длину 6—7 мм. Начальный отдел горизонтальной части каждого канальца несколько расширяется в сторону своей выпуклой поверхности, образуя небольшое выпячивание ампулу слезного канальца, ampulla canaliculi lacrimalis. Следуя в медиальном направлении, оба канальца снова суживаются и впадают в слезный мешок, каждый отдельно или предварительно соединяясь.

Слезный мешок, saccus lacrimalis, залегает в костной ямке слезного мешка, fossa sacci lacrimalis, целиком повторяя ее форму. Он имеет верхний слепой, несколько су-

324 ОРГАН ЗРЕНИЯ

(Оставлены начальные участки мышц; видно отношение мышц к зрительному нерву.)

женный конец, называемый сводом слезного мешка, fornix sacci lacrimalis.

Нижний конец слезного мешка также несколько сужен и без резких границ переходит в носослезный проток, ductus

nasolacrimalis. Последний залегает в одноименном канале верхней челюсти, имеет длину 12—14 мм, диаметр 3—4 мм и открывается в переднем отделе нижнего носового' хода под нижней носовой раковиной.

МЫШЦЫ (ГЛАЗНОГО) ЯБЛОКА, ФАСЦИИ ГЛАЗНИЦЫ

Мышцы (глазного) яблока, тт. bulbi (рис. 954—956), приводят в движение глазное яблоко. Различают четыре прямые мышцы (глазного) яблока: 1) верхняя прямая мышца, т. rectus superior, 2) нижняя прямая мышца, т. rectus inferior, 3) медиальная прямая мышца, т. rectus medialis, 4) боковая (латеральная) прямая мышца, т. rectus lateralis, и две косые мышцы; 5) верхняя косая мышца, т. obliquus superior, и 6) нижняя косая мышца, т. obliquus inferior.

Все мышцы глазного яблока, за исключением нижней косой, начинаются в глубине глазницы в окружности зрительного нерва и верхней глазничной щели. Начальные отделы мышц окружают зрительный нерв и срастаются

здесь своими сухожилиями, образуя общее сухожильное кольцо, anulus tendineus communis, соединяющееся с наружной оболочкой зрительного нерва.

Каждая из четырех прямых мышц следует вдоль соответствующей стенки глазницы и, прободая влагалище (глазного) яблока, vagina bulbi, подходит к глазному яблоку. Здесь мышцы вплетаются своими короткими сухожилиями в склеру по линии, находящейся впереди экватора глазного яблока и отстоящей на 7—8 мм от края роговицы.

Верхняя косая мышца, m. obliquus superior, идет от края зрительного отверстия, следует вперед вдоль медиальной стенки глазницы над внутренней прямой мышцей. Вблизи

ОРГАН ЗРЕНИЯ 325

верхнего края глазницы у блоковидной ямки, fovea tro-chlearis, мышца переходит в длинное, цилиндрической формы сухожилие. Оно переходит через блок, trochlea, и поворачивает обратно кзади и кнаружи, проходит между верхней прямой мышцей и глазным яблоком, прикрепляясь к нему позади экватора на расстоянии 18 мм от края роговицы.

Нижняя косая мышца, m. obliquus inferior, начинается в медиальном отделе глазницы от слезного гребешка прилегающей поверхности верхней челюсти и нижнеглазничного края. Мышца направляется назад и кнаружи, проходит между нижней стенкой глазницы и нижней прямой мышцей, прикрепляясь на латеральной поверхности глазного яблока позади экватора.

Боковая (латеральная) и медиальная прямые мышцы, mm. recti, lateralis et medialis, вращают (глазное) яблоко каждая в свою сторону. Верхняя прямая мышца, m. rectus uperior, вращает глазное яблоко кверху и несколько кнаружи. Нижняя прямая мышца, m. rectus inferior, являясь антагонистом предыдущей, вращает (глазное) яблоко вниз и несколько внутрь.

Верхняя косая мышца вращает глазное яблоко вниз и кнаружи, нижняя косая мышца - кнаружи и кверху.

Глазное яблоко занимает передний отдел глазницы и отделено от остальной ее части влагалищем (глазного) яблока, vagina bulbi, которое соединяется с фасцией мышц глазного яблока и оболочкой зрительного нерва. Влагалище связано со склерой посредством ряда перемычек и ограничивает вместе с ее поверхностью надбелочное пространство, spatium episclerale.

В передних отделах глазницы влагалище (глазного) яблока соединяется с хряще-глазничной фасцией, отграничивающей полость глазницы спереди.

Позади влагалища (глазного) яблока в глазнице находится жировое тело глазницы, corpus adiposum orbitae, через которое проходят нервы. Меньшая часть жирового тела располагается вне конуса, образованного совокупностью мышц (глазного) яблока, между ними и покрытыми надкостницей глазницы, periorbita, костными стенками глазницы, большая часть залегает внутри этого конуса, в окружности зрительного нерва.

326

ОРГАН ЗРЕНИЯ

СОСУДЫ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА АРТЕРИИ

Глазное яблоко кровоснабжается ветвями глазничной артерии, a. ophthalmica (рис. 621, 623). Глазничная артерия посылает к глазному яблоку ресничные артерии - длинные, короткие и передние, которые кровоснабжают фиброзную и сосудистую оболочки, а также центральную артерию сетчатой оболочки, разветвляющуюся в сетчатой оболочке.

1. Длинные задние ресничные артерии, аа. ciliares poste- riores longae (рис. 943), в количестве двух подходят к глаз ному яблоку по сторонам зрительного нерва. Прободая склеру, они вступают в spatium perichorioideale и направляют ся по наружной и внутренней поверхностям глазного яблока к ресничному телу. Здесь артерии делятся на восходящие и нисходящие ветви, которые следуют по ресничному краю радужной оболочки, соединяются между собой и передними ресничными артериями, образуя большой артериальный круг радужки, circulus arteriosus iridis major.

Последний посылает веточки к ресничной мышце, а также в радужную оболочку, где у зрачкового края образуется малый артериальный круг радужки, circulus arteriosus iridis minor.

Кроме того, от аа. ciliares posteriores longae отходят возвратные артерии, которые соединяются с короткими задними ресничными артериями.

2. Короткие задние ресничные артерии, аа. ciliares po steriores breves (рис. 943), начинаются от глазничной артерии 4—6 ветвями. Направляясь к глазному яблоку, они развет вляются и подходят к его задней периферии в количестве 18—20. Здесь короткие задние ресничные артерии посылают небольшие веточки к склере и твердой оболочке зрительного нерва. После этого указанные артерии прободают склеру в окружности выхода зрительного нерва и вступают в толщу сосудистой оболочки, где образуют густую сеть капилляров, залегающую в lamina choriocapillaris. В окружности зри тельного нерва ветви аа. ciliares posteriores breves соеди-

няются между собой и образуют в толще склеры сосудистый круг зрительного нерва, circulus vasculosus п. optici.

3. Передние ресничные артерии, аа. ciliares anteriores (рис. 943), начинаются из артерий четырех прямых мышц; они подходят к краю роговицы, где отдают надбелочные артерии, аа. episclerales, идущие к передним отделам склеры, и перед ние артерии соединительной оболочки, аа. conjunctivales an teriores, к конъюнктиве глазного яблока, а затем, прободая склеру, вступают в толщу ресничной мышцы, кровоснаб жают ее и посылают ветви в состав circulus arteriosus iridis major.

4. Центральная артерия сетчатки, a. centralis retinae (рис. 943, 944), начинается от глазничной артерии, напра вляется к зрительному нерву и на расстоянии 15—20 мм от глазного яблока входит в его толщу.

Следуя по оси нерва, артерия в области его диска делится на две ветви: верхнюю и нижнюю. Каждая из указанных ветвей, выйдя из толщи зрительного нерва на поверхность диска (иногда в его толще), отдает в латеральную сторону по одной верхней и нижней артериоле пятна, arteriola ma-cularis superior et inferior, и в медиальную - по одной медиальной артериоле сетчатой оболочки, arteriola medialis retinae.

Затем каждая из ветвей делится на две артериолы сетчатки: носовую и височную (более длинную) артериолы; таким образом, различают верхнюю и нижнюю носовые артериолы сетчатки, arteriolae nasales retinae, superior et inferior; верхнюю и нижнюю височные артериолы сетчатки, arteriolae temporales retinae, superior et inferior.

В области macula имеется хорошо развитая сеть сосудов, в то время как в центральной ямке сосуды отсутствуют. Система центральной артерии сетчатки соединяется с системой ресничных сосудов в области выхода из глазного яблока зрительного нерва.

ВЕНЫ

Все разветвления центральной артерии сетчатки сопровождаются одноименными венами. Центральные вены сетчатки, vv. centrales retinae (рис. 623, 939, 943, 944), залегают вместе с одноименной артерией в толще зрительного нерва и, выйдя из его толщи, впадают в глазничную вену, v. ophthalmica, или в пещеристую пазуху, sinus cavernosus.

Венозная кровь от остальной части глазного яблока оттекает по передним и задним ресничным венам. Передние ресничные вены, vv-. ciliares anteriores, начинаются из вен ресничной мышцы, принимают по пути сосуды из венозной пазухи склеры, sinus venosus sclerae (шлеммов канал, BNA).

Прободая склеру, эти вены принимают в свой состав эпи-склеральные вены, vv. episclerales, и конъюнктивалъные вены, vv. conjunctivales, и впадают в вены мышц глазного яблока.

Задние ресничные вены, vv. ciliares posteriores, принимают кровь из задних отделов глазного яблока.

Водоворотные вены, vv. vorticosae, в количестве 4—6 образуются вдоль экватора в толще сосудистой оболочки. Они собирают венозную кровь из собственно сосудистой оболочки, цилиарного тела и радужной оболочки; vv. vorticosae (s. vv. chorioideae oculi) впадают в vv. ophthalmicae, которые в свою очередь анастомозируют с венами лица.

ОРГАН ЗРЕНИЯ 327