- •Содержание

- •1. Учение о нервной системе ─ неврология

- •872. Головной мозг, encephalon; эмбрион длиной 13,6 мм; вид справа.

- •873. Головной мозг, encephalon; эмбрион длиной 13,6 мм, правая половина; вид изнутри. (Полости мозговых пузырей.)

- •875. Головной мозг, encephalon; эмбрион длиной гз см; вид справа. 874. Головной мозг, encephalon; эмбрион длиной 50 мм; вид справа. (По реконструкционной модели.)

- •877. Головной мозг взрослого, правое полушарие; медиальная поверхность.

- •881. Спинной мозг, medulla spinalis.

- •883. Топография ядер спинного мозга.

- •885. Топография конечного мозга (обозначен цветом) (схема).

- •886. Большой мозг, cerebrum; вид

- •893. Большой мозг, cerebrum; вид

- •Большого мозга; ствол головного

- •901. Большой мозг, cerebrum; вид

- •903. Большой мозг, cerebrum; вид сзади.

- •909. Большой мозг, cerebrum; вид сзади.

- •910. Боковые желудочки, ventriculi

- •913. Желудочки мозга, ventriculi мозжечка, стволом головного

- •923. Lo.IoHiioii мозг, encephalon,

- •927. Ножки мозга, pedunculi cerebri; вид сзади. (Поперечный разрез на уровне выхода глазодвигательного нерва на высоте передних холмиков среднего мозга.)

- •928. Продолговатый мозг, medulla oblongata, мост, pons, и ножки мозга, pedunculi cerebri; вид спереди.

- •929. Мозжечок, cerebellum;

- •930. Мозжечок, cerebellum, и ствол головного мозга, truncus

- •931. Топография заднего мозга (обозначен цветом) (схема).

- •932. Мост, pons.

- •933. Мозжечок, cerebellum; вид сверху.

- •934. Мозжечок, cerebellum; вид сверху (полусхематично).

- •944. Ромбовидная ямка, fossa rhomboidea; вид сверху и сзади. (Мозжечок удален; верхний мозговой парус и основа IV желудочка с сосудистым сплетением отвернуты.)

- •949. Нисходящие пути спинного

- •956. Оболочки спинного мозга,

- •957. Твердая оболочка головного

- •958. Нервы твердой оболочки головного мозга (фотография. Препараты б. Перлина). (Учасгт тотально окрашенной твердой мозговой оболочки.)

- •971. Нервы глазницы, правой;

- •996. Спинномозговые нервы, пп. Spinales; вид спереди (схема).

- •1002. Диафрагмальный нерв, п. (Мышцы шеи большей частью

- •Нервы сердца; вид слева (препарат в. П. Воробьева). (Поверхностные мышцы шеи, внутренняя яремная вена и часть общей сонной артерии удалены.)

- •1064. Нервы сердца; вид слева (препарат в. Андриеша).

- •1075. Брюшная и правая тазовая части вегетативной [автономной] нервной системы (препарат е. Мельмана).

- •1081. Селезеночное сплетение (фотография. Препарат

- •1092. Нервы сердца; вид спереди (препарат в. П. Воробьева). (Удалены легкие у корня, верхняя полая вена, аорта и легочный ствол у основания.)

- •1095. Нервы ворот легкого; вид сзади (фотография. Препарат и. Шапиро).

- •1098. Внутриорганные нервы печени (фотография. Препарат а. Азаровой).

- •940. Передне-боковая часть глазного яблока.

- •945. Веки, правый глаз; спереди.

- •949. Веки, правый глаз; спереди.

- •Внутренняя оболочка (глазного) яблока

- •951. Слезные железы

- •Н ервы глазного яблока

- •Ventrolaterales 921, 922

971. Нервы глазницы, правой;

вид сверху.

(Верхняя стенка глазницы

удалена; вскрыта полость

залегания узла тройничного

нерва.)

нерв. Ядра этого нерва лежат в пс крышке ножек мозга, на дне водопрс вода мозга, на уровне верхних холм£ ков крыши среднего мозг (см. рис. 928, 945, 946).

Глазодвигательный нерв имеет дв; ядра: двигательное ядро глазодвига тельного нерва, nucleus п. оси lomotorius, и добавочное ядро глазо- двигательного нерва (парасимпатиче- ское), nucleus oculomotorius accessorim (autonomicus).

Из вещества мозга глазодвигатель-

115

ный нерв выходит в области медиаль- ной поверхности ножки, показыва- ется на основании мозга возле пе- реднего края моста, в межножковой ямке.

Затем глазодвигательный нерв, на- правляясь кпереди, ложится между задней мозговой артерией и верхней мозжечковой артерией, прободает твердую мозговую оболочку и, про- ходя через верхнюю стенку пещери- стого синуса, снаружи от внутренней сонной артерии, входит через верх-

972. Нервы глазницы, правой; вид сверху.

(Верхняя стенка глазницы и частично мышца, поднимающая верхнее веко, и верхняя прямая мышца удалены; пещеристый синус вскрыт, твердая оболочка головного мозга в области узла тройничного нерва удалена.)

нюю глазничную щель в полость глазницы.

Еще до входа в глазницу глазо- двигательный нерв делится на две ветви — верхнюю и нижнюю.

Верхняя ветвь, г. superior, идет по латеральной поверхности зритель- ного нерва, разделяется на две ветви, которые подходят к мышце, подни- мающей верхнее веко, и к верхней прямой мышце глаза.

Нижняя ветвь, г. inferior, более мощная, вначале, как и верхняя ветвь.

116

залегает снаружи от зрительного нерва.

Нижняя ветвь в глазнице делится на три ветви, из которых внутренняя подходит к медиальной прямой мыш- це глаза, средняя, наиболее короткая, иннервирует нижнюю прямую мыш- цу и наружная, самая длинная, прохо- дит вдоль нижней прямой мышцы к нижней косой мышце. От последней ветви отходит глазодвигательный ко- решок (парасимпатический). radix oculomotoria [parasympathica]. состоя- щий из аксонов клеток добавочного ядра и направляющийся к реснично- му узлу (см. рис. 973).

й с<*ставе глазодвигательного нер- ва, помимо указанных двигательных и парасимпатических волокон, прохо- дят симпатические волокна, подходя- щие к нему от симпатического внут- реннего сонного сплетения, окружа- ющего внутреннюю сонную артерию, и чувствительные волокна, отходя- щие от глазного нерва, ветви трой- ничного нерва.

БЛОКОВЫЙ НЕРВ

Блоковый нерв, п. trochlearis (IV пара) (см. рис. 932, 967, 968, 971, 972),— двигательный нерв.

Ядро блокового нерва, nucleus п. trochlearis, лежит в покрышке но- жек мозга, на дне водопровода мозга, на уровне нижних холмиков крыши среднего мозга (см. рис. 945, 946). Аксоны клеток правого и левого ядер образуют перекрест блоковых нервов, decussatio nn. trochlearium. Из вещест- ва мозга блоковые нервы показыва- ются позади нижних холмиков по сторонам от уздечки верхнего мозго- вого паруса.

Каждый блоковый нерв огиба- ет с латеральной стороны ножку мозга.

На основание мозга нерв выходит из щели между височной долей полу- шария и ножкой мозга. Затем, напра- вляясь кпереди, блоковый нерв про- бодает твердую оболочку головного мозга и следует в наружной стенке пещеристого синуса, через верхнюю глазничную щель входит в полость глазницы, располагается поверх сухо- жильного кольца рядом с глазным нервом, над глазодвигательным нер- вом и, направляясь несколько меди- ально, подходит к верхней косой мышце.

ТРОЙНИЧНЫЙ НЕРВ

Тройничный нерв, п. trigeminus (V па- ра) (рис. 973—982; см. рис. 967—969, 971, 972), по своему характеру сме- шанный. Различают двигательное и чувствительные ядра тройничного нерва (см. рис. 945, 946).

Двигательное ядро тройничного нерва, nucleus motorius n. trigemini, за- легает в задней части моста, в средин- ном возвышении, кпереди и несколь- ко кнаружи от ядра отводящего нер- ва. Со стороны ромбовидной ямки оно проецируется кнутри от голубо- ватого места.

Отростки клеток этого ядра идут в нисходящем направлении и образу- ют двигательный корешок, radix motoria.

Чувствительные ядра:

1. Мостовое ядро тройничного нер- ва, nucleus pontinus n. trigemini, лежит в задней части моста, кнаружи и кза- ди от двигательного ядра, в области голубоватого места, и состоит из кле- ток, на которых оканчиваются восхо- дящие волокна чувствительного ко- решка, radix sensoria, идущие от трой- ничного узла, ganglion trigeminale.

1. Спинномозговое (нижнее) ядро тройничного нерва, nucleus spinalis [inferior] n. trigemini. вытянутой формы, располагается в задних отде- лах продолговатого мозга, доходя до верхних шейных сегментов спинного мозга на месте студенистого вещест- ва заднего рога. На составляющих его клетках оканчиваются нисходя- щие волокна чувствительного кореш- ка тройничного нерва. Эти волокна образуют спинномозговой путь трой- ничного нерва. tractus spinalis п. trigemini.

3. Ядро среднемозгового пути тройничного нерва. nucleus

mesencephalicus n. trigemini, поднима- ется вдоль моста и среднего мозга до задней комиссуры. Клетки этого ядра сопровождают средне мозговой путь тройничного нерва, tractus

mesencephalicus n. trigemini.

На основании мозга тройничный нерв показывается из толщи моста у места отхождения от последнего средней мозжечковой ножки двумя частями: чувствительным и двига- тельным корешками.

Обе части направляются вперед и несколько латерально и проникают в щель между листками твердой моз- говой оболочки. По ходу чувстви- тельного корешка, между листками

твердой мозговой оболочки образу- ется тройничная полость, cavum trigeminale, которая расположена на тройничном вдавлении, на вершине пирамиды височной кости. В полости залегает сравнительно больших раз- меров (длиной от 15 до 18 мм) трой- ничный узел, располагающийся вог- нутостью кзади и выпуклостью кпе- реди.

Тройничный узел представляет со- бой совокупность нервных клеток. Отростки этих клеток, идущие к цент- ру, образуют чувствительный коре- шок, radix sensoria. тройничного нер- ва, а отростки, направляющиеся на периферию,— чувствительные волок- на всех ветвей тройничного нерва.

От переднего выпуклого края трой- ничного узла отходят три основные ветви тройничного нерва: первая ветвь, или глазной нерв; вторая ветвь, или верхнечелюстной нерв, и третья ветвь, или нижнечелюстной нерв.

Двигательный корешок. radix motoria, огибает тройничный узел с внутренней стороны, направляется к овальному отверстию, где вступает в состав третьей ветви тройничного нерва.

Глазной нерв

Пчазной нерв, п. ophthalmicus (см. рис. 971—978. 891), чувствительный, явля- ется верхней и самой меньшей из вет- вей тройничного нерва. Направляясь вверх и вперед, он прободает наруж- ную стенку пещеристого синуса, при- нимает здесь ветвь от внутреннего сонного симпатического нервного сплетения и, ложась латеральнее от- водящего нерва и ниже блокового нерва, покидает череп через верхнюю глазничную щель.

До своего выхода из черепа глаз- ной нерв отдает тонкие ветви, иннер- вирующие твердую оболочку голов- ного мозга в области намета мозжеч- ка,— тенториальную ветвь, г. tentorii (см. рис. 971).

Вступая в глазницу, нерв делится на 3 основные ветви.

1. Лобный нерв. п. frontalis,— самый мощный, идет непосредственно под верхней стенкой глазницы вперед и делится на две ветви:

1) надблоковый нерв. п. supra- trochlearis (см. рис. 976, 977), направ- ляется кнутри, проходя над блоком верхней косой мышцы, анастомози- рует с ветвью подблокового нерва, прободает круговую мышцу глаза

Черепные нервы

117

и мышцу, сморщивающую брови, за- канчивается в конъюнктиве и коже верхнего века, корня носа и нижнего отдела лба, а также в слезном мешке, иннервируя их;

2) надглазничный нерв, п. sup- raorbitalis (см. рис. 977), более мощ- ный, расположен латеральнее преды- дущего, направляется вперед под верхней стенкой глазницы, где делит-

ся на две ветви: латеральную, г. lateralis, которая, пройдя через над- глазничную вырезку, разветвляется в коже лба, достигая теменной и ви- сочной областей, и медиальную, г. medialis, более тонкую, которая, пройдя через лобную вырезку, закан- чивается в коже лба.

2. Слезный нерв, п. lacrimalis (см. рис. 971, 975), идет вдоль наруж-

ной стенки глазницы, заканчиваясь в коже области наружного угла глаза и верхнего века.

На своем пути слезный нерв соеди- няется соединительной ветвью со ску- ловым нервом, г. communicans (cum п. zygomatico) (ветвь от крылонебно- го узла). Эта ветвь вместе с ветвями слезного нерва иннервирует слезную железу.

973. Тройничный нерв

и автономные (вегетативные) узлы

головы; вид справа

(полусхематично).

Периферическая нервная система 118

подблоковый нерв. п. infra- trochlearis, идет по внутренней стенке глазницы, под верхней косой мышцей и, направляясь вперед, заканчивается в коже медиального угла глаза {ветви век. rr. palpebrales) и корня носа, пред- варительно соединяясь с ветвями над- блокового нерва. Подблоковый нерв иннервирует также слезное мясцо и слезный мешок;

передний решетчатый нерв.

п. ethmoidalis anterior (см. рис. 973, 978), выходит через переднее решет- чатое отверстие (вместе с одноимен- ными артерией и веной) в полость черепа, располагаясь здесь под твер- дой оболочкой головного мозга в об- ласти передней черепной ямки. На- правляясь кпереди, нерв проходит че- рез решетчатую пластинку решет- чатой кости в полость носа, отдает тонкую ветвь к слизистой оболочке лобной пазухи.

От переднего решетчатого нерва отходят носовые ветви, rr. nasales (п. ethmoidalis anterioris). которые представлены двумя группами вет- вей:

а) внутренние носовые ветви, rr. nasales interni. иннервируют сли- зистую оболочку передней части пе- регородки носа, отдавая латеральные

носовые ветви, rr. nasales laterales. ко- торые заканчиваются в слизистой оболочке переднего отдела боковой стенки полости носа, и медиальные носовые ветви, rr. nasales mediates, за- канчивающиеся в слизистой оболочке перегородки носа; б) наружная носо- вая ветвь, г. nasalis externus. иннерви- рует кожу нижней части спинки и вер- хушки наружного носа;

задний решетчатый нерв, п. ethmoidalis posterior (см. рис. 973, 978), входит через заднее решетчатое отверстие (вместе с одноименными артерией и веной) в задние решетча- тые ячейки и иннервирует слизистую оболочку последних и слизистую обо- лочку клиновидной пазухи;

длинные ресничные нервы, пп. ciliares longi, представлены 2—3 небольшими стволами, идущими ме-

Черепные нервы

119

974. Нервы головы; тройничный нерв, п. trigeminus, правый; вид справа и немного спереди. (Часть головного мозга, верхней и нижней челюстей удалены.)

975. Тройничный нерв, п. trigeminus, правый; вид сбоку. (Боковая стенка глазницы удалена.)

5) соединительная ветвь с реснич- ным узлом, г. communicans (cum ganglio ciliari), бывает двойной и даже тройной; направляясь вперед, подхо- дит к верхнезаднему углу ресничного узла (см. «Головной отдел парасим- патической нервной системы»).

Верхнечелюстной нерв

Верхнечелюстной нерв, п. maxillaris (см. рис. 972—977, 1054. 1065), чувст- вительный. Отойдя от тройничного узла и миновав пещеристый синус, нерв покидает полость черепа через

круглое отверстие и вступает в кры- ловидно-небную ямку, где делится на основные ветви.

Еще до выхода из черепа нерв отда- ет (среднюю) менингеальную ветвь, г. meningeus (medius), которая развет- вляется в твердой оболочке головно- го мозга вместе со средней менинге- альной артерией (см. рис. 972, 979).

В крыловидно-небной ямке от верх- нечелюстного нерва отходят следую- щие ветви.

1. Подглазничный нерв, п. infra- orbitalis (см. рис. 976, 977).— наиболее мощная из всех ветвей верхнечелюст- ного нерва, которая является как бы его прямым продолжением. Из кры- ловидно-небной ямки нерв через ниж- нюю глазничную щель входит в по- лость глазницы, идет в подглазнич- ной борозде и. пройдя подглаз-

ничный канал, выходит через подгла- зничное отверстие на переднюю по- верхность лица в области клыковой ямки и разделяется на ветви:

нижние ветви век. rr. palpebrales inferiores, иннервируют кожу нижнего века и область угла глаза;

наружные и внутренние носовые ветви, rr. nasales externi et interni, мно- гочисленные, иннервируют кожу бо- ковой стенки носа по всей ее длине, начиная от внутреннего угла глаза, до окружности отверстия ноздри;

верхние губные ветви, rr. labiales superiores. направляются к коже и сли- зистой оболочке верхней губы, дес- нам и крыльям носа;

верхние альвеолярные нервы, пп. alveolares superiores. по пути от под- глазничного нерва отдают ветви к зу- бам верхней челюсти:

Периферическая нервная система 120

б) средняя верхняя альвеолярная ветвь, г. alveolaris superior medius,— довольно мощный ствол. Отходит от подглазничного нерва в подглазнич- ной борозде. Направляясь вниз и впе-

ред, нерв ветвится в толще наружной стенки верхнечелюстной пазухи, ана- стомозирует с верхним задним и пе- редним альвеолярными нервами и подходит к малым коренным зубам верхней челюсти;

в) передние верхние альвеолярные ветви. rr. alveolares superiores anteriores (см. рис. 973, 974), самые мощные. Отходят 1—3 ветвями от подглазничного нерва почти перед его выходом через подглазничное от- верстие. Эти ветви проходят через пе- редние альвеолярные каналы в толще передней стенки верхнечелюстной па- зухи и, направляясь немного вперед

и вниз, разветвляются на нескол! зубных ветвей и носовую ветвь. П вые подходят к резцам и клык верхней челюсти, а вторая приним участие в иннервации переднего дела слизистой оболочки дна поло носа.

Верхние альвеолярные нервы единяются между собой в каналь альвеолярного отростка верхней люсти и образуют верхнее зубное с тение. plexus dentalis superior. Bt этого сплетения под названием в них зубных и верхних десневых веп rr. dentales et gingivales superi направляются к зубам и cootbi

Черепные нервы

121

976. Нервы головы и шеи; вид справа и несколько спереди. (Часть височной, клиновидной, лобной и скуловой костей, а также правая половина нижней челюсти удалены.)

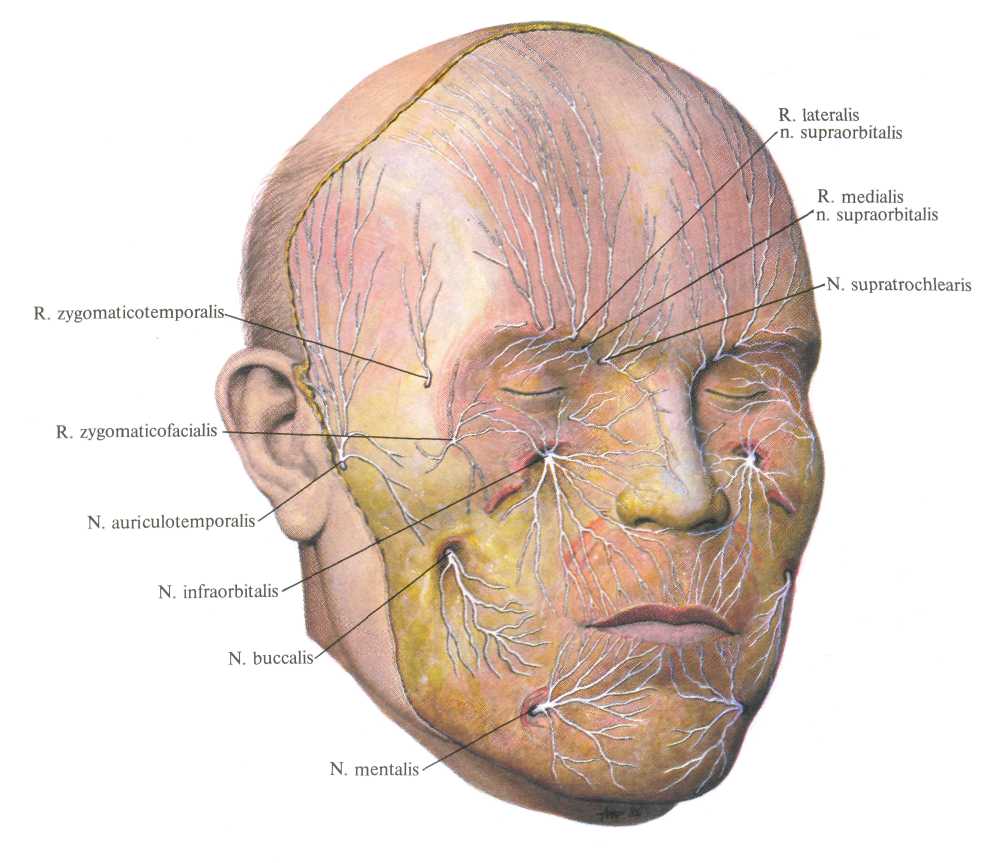

977. Кожные ветви тройничного нерва (полусхематично). (По препаратам А. Миронцовой.)

2. Узловые ветви, rr. ganglionares, представлены 2—3 короткими тон- кими нервами, которые подходят к крылонебному узлу, ganglion pterygopalatinum (см. рис. 979).

Часть волокон этих нервов входит в узел; другие соединяются с ветвями, отходящими от крылонебного узла.

Ветви крылонебного узла:

глазничные ветви, rr. orbitales;

медиальные и латеральные верх- ние задние носовые ветви, rr. nasales posteriores superiores mediates et laterales;

глоточная ветвь, г. pharyngeus:

большой небный нерв, п. palatinus major;

малые небные нервы, пп. palatini minores

(описание этих нервов см. «Вегета- тивная (автономная) нервная систе- ма»).

3. Скуловой нерв, п. zygomaticus, от- ходит от верхнечелюстного нерва в области крыловидно-небной ямки и вместе с подглазничным нервом че- рез нижнюю глазничную щель входит в глазницу, располагаясь на ее наруж- ной стенке. По своему ходу скуловой нерв имеет соединительную ветвь со

слезным нервом (от глазного нерва), состоящую из волокон, отходящих от крылонебного узла.

В дальнейшем скуловой нерв вхо- дит в скулоглазничное отверстие и внутри скуловой кости делится на две ветви:

скулолицевая ветвь, г. zygo- maticofacialis, выходит из одноимен- ного отверстия, заканчиваясь в коже щеки и латерального угла глаза;

скуловисочная ветвь, г. zygo- maticotemporalis, выходит также из одноименного отверстия и разветвля- ется в коже виска и латеральной час- ти лба.

Периферическая нервная система 122

А: 1 — ветвь переднего решетчатого нерва к с.тмимой оболочке лобной пазухи;

2, 8—передний решетчатаи артерии;

3 — задний решетчатаи артерия;

4 — задний решетчатый нерв; 5—разветвления заднего решетчатою нерва; 6—глазная артерия;

7—средняя решетчатая артерия;

9 — передний решетчатый нерв.

Б: 1, 8, 11—передний решетчатый нерв;

2—передняя решетчатая артерия;

3, 9 — глазная артерия;

4, 6 — задний решетчатый нерв;

5—задняя решетчатая артерия;

7 — средняя решетчатая арюрия:

10 — передняя решетчатаи артерия.

Оба нерва концевыми ветвями ши- роко соединяются с лицевым нервом.

Нижнечелюстной нерв

Нижнечелюстной нерв, п. mandibularis (см. рис. 972—974, 976, 977, 980—982, 1065), смешанный; он представляет собой наиболее мощную ветвь трой- ничного нерва. Образуется нижнече- люстной нерв чувствительной вет- вью, отходящей от тройничного узла, к которой присоединяется двигатель- ный корешок тройничного нерва. Нижнечелюстной нерв выходит из че- репа вниз на его основание через овальное отверстие и делится на две основные ветви — переднюю, преиму- щественно двигательную, и заднюю, преимущественно чувствительную.

Еще до деления на эти ветви от нижнечелюстного нерва отходит тон- кая менингеалъная ветвь нижнече- люстного нерва, г. meningeus п. mandibularis (см. рис. 972), которая через остистое отверстие возвращает- ся в полость черепа, иннервируя твер- дую оболочку головного мозга сред- ней черепной ямки. От задней поверх- ности нижнечелюстного нерва отходят 3—4 коротких ствола к уш- ному узлу, ganglion oticum.

От передней ветви отходит ряд нервов:

Жевательный нерв, п. massetericus, направляется кнаружи и отдает 1—2 тонкие ветви к височно- нижнечелюстному суставу, затем проходит через вырезку нижней челю- сти к внутренней поверхности жева- тельной мышцы и иннервирует ее.

Гаубокие височные нервы, пп. temporales profundi, обычно два нерва (меньший — задний и боль- ший— передний), направляются ла- терально в щель между верхним ^ра- ем латеральной крыловидной мышцы и подвисочным гребнем клиновидной кости и, поворачивая кверху на внут- реннюю поверхность височной мыш- цы, разветвляются в ее толще (см. рис. 980—982).

Латеральный крыловидный нерв, п. pterygoideus lateralis,— короткий, чаще отходит вместе со щечным нер- вом, подходит к латеральной крыло- видной мышце с внутренней стороны, иннервируя ее.

Щечный нерв, п. buccalis,— до- вольно мощный нерв, единственный чувствительный из этой группы. Ча- ще всего проходит между головками латеральной крыловидной мышцы,

Черепные нервы

123

следует вперед по латеральной по- верхности щечной мышцы и заканчи- вается в коже и слизистой оболочке щеки; иннервирует также кожу угла рта. У места разветвления имеет со- единительные ветви с ветвями лице- вого нерва.

От задней ветви отходят следую- щие нервы:

1. Медиальный крыловидный нерв, п. pterygoideus medialis, начинается от внутренней поверхности задней вет- ви, подходит к медиальной крыло- видной мышце и иннервирует ее.

На уровне ушного узла (см. рис. 973, 979) от медиального крыловидного нерва отходят две не- большие ветви:

1) нерв мышцы, напрягающей бара- банную перепонку, п. musculi tensoris tympani, который направляется не-

сколько вверх и кзади, проходит че- рез ушной узел и иннервирует указан- ную мышцу;

2) нерв мышцы, напрягающей не- бную занавеску, п. musculi tensoris veli palatini, отходит несколько выше пре- дыдущего нерва, реже от нижнече- люстного нерва и, направляясь вниз и кпереди, иннервирует соответству- ющую мышцу.

2. Ушно-височный нерв, п. auricu- lotemporalis (см. рис. 976, 977, 979), по своему составу смешанный. Он со- держит чувствительные и секретор- ные волокна, подходящие к нему от ушного узла. Нерв начинается двумя корешками от задней поверхности ствола нижнечелюстного нерва, на- правляется кзади, охватывая сред- нюю менингеальную артерию, про- ходит по внутренней поверхности

979. Крылонебный узел, ganglion pterygopalatinum, и ушной узел, ganglion oticum, правые; вид изнутри.

(Сагиттальный распил передних отделов черепа. Распилом по оси пирамиды височной кости удалены задние отделы черепа; в толще твердой оболочки головного мозга располагаются ее нервы и сосуды; часть слизистой оболочки боковой стенки полости носа удалена.)

124

1) околоушные ветви, rr. parotidei, отходят от ушно-височного нерва

в месте его прохождения под парен- химой железы и соединяются с височ- ной ветвью лицевого нерва. Эти вет- ви в основном содержат секреторные волокна (от ушного узла);

нерв наружного слухового прохо- да, п. meatus acustici externi, проникает в стенку наружного слухового прохо- да на границе между его костной и хрящевой частями и иннервирует кожу наружного слухового прохода;

ветви барабанной перепонки,

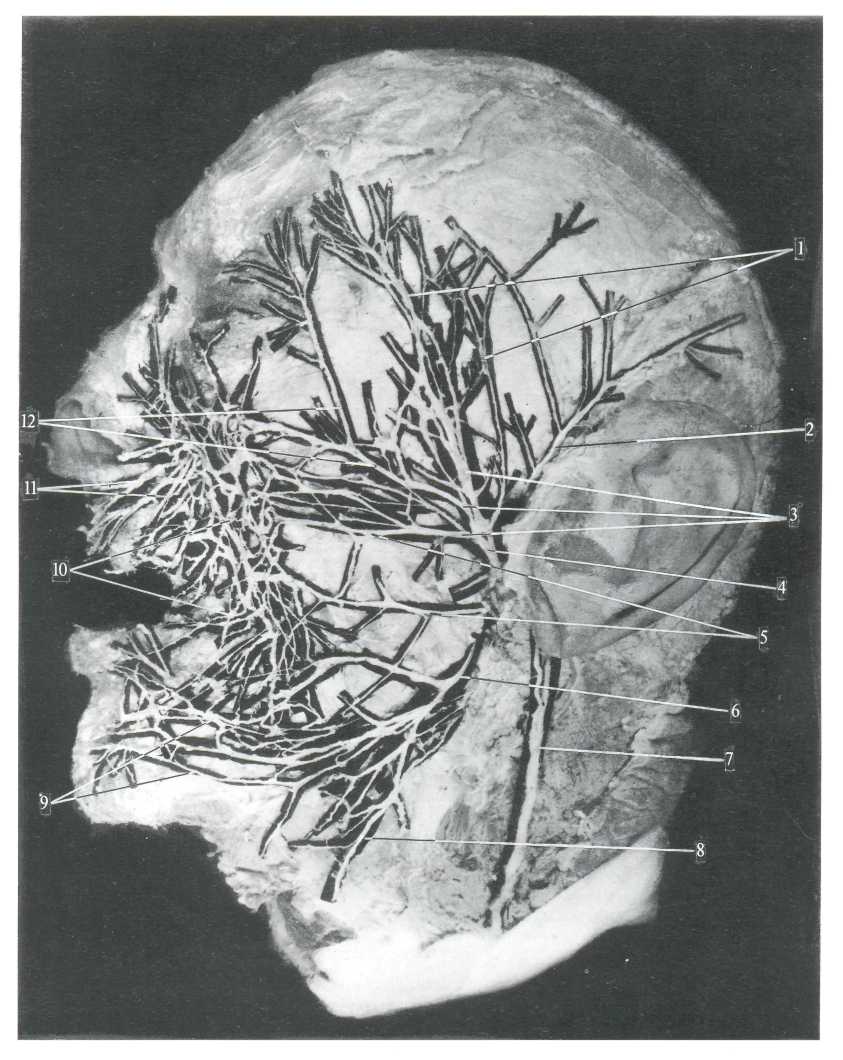

980. Нервы височной мышцы, правой, ребенка 1,5 лет. (Внутренняя поверхность.) (Фотография. Препарат

В. Ольховского.)

1 — верхний край мышцы; 2 — задний край мышцы; 3 — задние глубокие височные нервы; 4—средний глубокий височный нерв; 5— передние глубокие височные нервы.

981. Нервы височной мышцы, правой, ребенка 5 лет. (Внутренняя поверхность.) (Фотография. Препарат В. Ольховского.)

1—верхний край мышцы; 2 — задний край мышцы; 3 — задний глубокий височный нерв; 4— ветви среднего глубокого височного нерва; 5 — передний глубокий височный нерв.

982. Нервы височной мышцы, правой. (Внутренняя поверхность мышцы.) (Фотография. Препарат А. Миронцовой.)

1 — задние внутримышечные ветви глубокого височного нерва; 2—средние внутримышечные ветви; 3—передние внутримышечные ветви; 4 — сухожилие височной мышцы.

Черепные нервы

125

rr. membranae tympani, две-три тонкие ветви, подходят к наружной поверх- ности барабанной перепонки, иннер- вируя ее передненижнюю часть;

передние ушные нервы, пп. auricular es anteriores. обычно их два, направляются к переднему отде- лу ушной раковины, иннервируют кожу козелка и части завитка;

поверхностные височные ветви, rr. temper ales superficiales, являются концевыми ветвями ушно-височного нерва. Они разветвляются в коже височной области, имеют соедини- тельные ветви с ветвями лицевого, лобного и большого затылочного нервов;

соединительные ветви с лицевым нервом, rr. communicantes (cum nervo faciali), присоединяются к последне- му позади шейки нижней челюсти.

3. Нижний альвеолярный нерв, п. alveolaris inferior (см. рис. 974, 976, 979), по своему характеру смешан- ный. Он представляет собой мощный ствол, который направляется вниз сначала по медиальной поверхности латеральной крыловидной мышцы, а затем, пройдя между крыловидны- ми мышцами, по латеральной по- верхности медиальной крыловидной мышцы. Направляясь немного кпере- ди и войдя через нижнечелюстное от- верстие в нижнечелюстной канал, он следует в нем вместе с одноименны- ми артерией и веной и выходит из подбородочного отверстия на поверх- ность лица.

На своем протяжении нижний аль- веолярный нерв отдает ряд ветвей:

челюстно-подъязычный нерв, п. mylohyoideus (см. рис. 974, 976, 979), отходит от нижнего альвеолярного нерва у места вхождения последнего в нижнечелюстное отверстие, направ- ляется вперед и вниз, идет в одно- именной борозде на внутренней по- верхности нижней челюсти. Затем подходит к челюстно-подъязычной мышце, разветвляется в ней и посы- лает небольшую ветвь к переднему брюшку двубрюшной мышцы;

нижнее зубное сплетение, plexus dentalis inferior (см. рис. 973), образу- ется ветвями нижнего альвеолярного нерва, отходящими от основного ствола на всем его протяжении при прохождении через нижнечелюстной канал.

Ветви соединяются между собой, образуют сплетение, посылающее два вида ветвей:

а) нижние десневые ветви, гг.

gingivales inferiores. иннервирующие десну нижней челюсти;

б) нижние зубные ветви, rr. dentales inferiores, следующие к зубам нижней челюсти.

Подбородочный нерв. п. mentalis (см. рис. 973, 974, 977), является кон- цевой ветвью нижнего альвеолярного нерва. Выйдя через подбородочное отверстие, подбородочный нерв рас- падается на ряд ветвей, заканчиваю- щихся в коже подбородка — подборо- дочные ветви, rr. mentales, и нижней губы — нижние губные ветви, гг. labiales inferiores; часто посылает од- ну-две тонкие ветви к слизистой обо- лочке нижней губы.

Язычный нерв. п. lingualis (см. рис. 973, 974, 976, 979), по своему ха- рактеру смешанный, так как его со- ставляют волокна, воспринимающие общую чувствительность (осязание и температура) слизистой оболочки передних 2/3 языка, и волокна, состав- ляющие барабанную струну — ветвь лицевого нерва, участвующую во вку- совых ощущениях передней части языка.

Отделяясь от переднего края ниж- нечелюстного нерва, язычный нерв, как и нижний альвеолярный нерв, идет вначале по медиальной поверх- ности латеральной крыловидной мышцы, а несколько ниже проникает в щель между ней и медиальной кры- ловидной мышцей (кпереди от нижне- го альвеолярного нерва). Здесь языч- ный нерв принимает волокна бара- банной струны (ветвь лицевого нерва), которая входит в него сзади под острым углом. Между язычным нервом и барабанной струной имеют- ся соединительные ветви с барабанной струной, rr. communicantes (cum chorda tympani). Дальше язычный нерв направляется дугообразно вниз и вперед по внутренней поверхности нижней челюсти и, залегая над подни- жнечелюстной железой, подходит к нижней поверхности тела языка, где и посылает в его толщу свои конце- вые ветви.

По своему ходу язычный нерв отда- ет следующие ветви:

ветви перешейка зева, rr. isthmi faucium,— несколько тонких ветвей, направляющихся к слизистой оболоч- ке передней дужки зева и к небной миндалине;

узловые ветви, rr. ganglionares, к поднижнечелюстному нервному уз- лу, представленные двумя-тремя ко- роткими стволами, в составе которых

идут, помимо собственных чувстви- тельных волокон, еще секреторные, входящие в барабанную струну;

подъязычный нерв, п. sublingualis. отходит от передней поверхности язычного нерва и иннервирует подъ- язычную железу, слизистую оболочку дна полости рта в области подъязыч- ной складки и передние отделы десны нижней челюсти;

соединительные ветви с подъ- язычным нервом, rr. communicantes (cum nervo hypoglosso). 2 или 3 ветви в виде дуг, выпуклостями обращен- ных вперед, идут по наружной по- верхности подъязычно-язычной мыш- цы, присоединяются к стволу подъ- язычного нерва;

язычные ветви, rr. linguales, яв- ляются концевыми ветвями язычного нерва. Подходят к языку со стороны нижней его поверхности, входят в его толщу и, соединяясь между собой, следуют вверх, подходят к слизистой оболочке и иннервируют ее передние две трети (верхушка, края и спинка языка), отдавая тонкие ветви к ни- тевидным и грибовидным сосочкам языка. На границе корня и тела языка язычные ветви соединяются с язычными ветвями языкоглоточ- ного нерва.

ОТВОДЯЩИЙ НЕРВ

Отводящий нерв, п. abducens (VI пара) (см. рис. 967, 968, 971, 973),—двига- тельный нерв. Ядро отводящего нер- ва, nucleus n. abducentis, расположено в задней части моста. Со стороны ромбовидной ямки ядро проецирует- ся в области задних отделов медиаль- ного возвышения — в лицевом бугор- ке, несколько кнутри и дорсальнее ядер лицевого нерва (см. рис. 945, 946).

Волокна, отходящие от нервных клеток, образующих ядро отводяще- го нерва, направляются вперед, про- бодают всю толщу моста и выходят на нижнюю поверхность мозга в бо- розде между мостом и пирамидой.

Отводящий нерв направляется впе- ред, прободает твердую оболочку го- ловного мозга и вступает в пещерис- тый синус, залегая латеральнее внут- ренней сонной артерии. Выйдя из синуса, нерв входит через верхнюю глазничную щель в глазницу, где про- бодает общее сухожильное кольцо, ложится под глазодвигательный нерв и подходит к латеральной прямой мышце, которую иннервирует.

Периферическая нервная система

126

ЛИЦЕВОЙ НЕРВ

Лицевой нерв \промежуточно-лицевой нерв], п. facialis [n. intermediofacialis] (VII пара) (рис. 983—987; см. рис. 967, 968, 979, 1066),—смешанный нерв. Ядро лицевого нерва, nucleus п. facialis, залегает в центральной части моста, в ретикулярной формации, не- сколько кзади и кнаружи от ядра от- водящего нерва. Со стороны ромбо- видной ямки ядро лицевого нерва проецируется латеральнее лицевого бугорка (см. рис. 946, 947).

983. Лицевой нерв, п. facialis, правый; вид справа. (Подкожная мышца шеи, мышца, опускающая нижнюю губу, и мышцы верхней губы частично удалены.)

Отростки клеток, образующих яд- ро лицевого нерва, следуют вначале в дорсальном направлении, огибая ядро отводящего нерва, затем, обра- зуя колено лицевого нерва, genu п. facialis, направляются вентрально и выходят на нижнюю поверхность мозга у заднего края моста, выше и латеральнее оливы продолговатого мозга.

Сам лицевой нерв является двига- тельным, но после присоединения промежуточного нерва, п. intermedius, представленного чувствительными

127

и вегетативными волокнами (вкусо- выми и секреторными), приобретает смешанный характер и становится промежуточно-лицевым нервом.

Ядро промежуточного нерва — вер- хнее слюноотделительное ядро, nucleus salivatorius superior,— вегета- тивное ядро, залегает несколько кза- ди и медиальнее ядра лицевого нерва.

Аксоны клеток этого ядра состав- ляют основную массу промежуточно- го нерва.

На основании мозга промежуточ-

984. Лицевой нерв, п. facialis, левый (фотография. Препарат Е. Страховой).

1—височные ветви; 2 — ушно-височный нерв; 3 — околоушное сплетение; 4 — лицевой нерв; 5 — щечные ветви; 6 — краевая ветвь нижней челюсти; 7 — большой ушной нерв; 8 — шейная ветвь; 9 — ветви подбородочно! о нерва; 10 — щечные ветви дицево! о и щечного нервов; 11—ветви подглазничного нерва и связи с ветвями лицевого нерва; 12 — скуловые ветви (лицевого нерва).

ный нерв появляется вместе с лице- вым нервом. В дальнейшем оба нерва вместе с преддверно-улитковым нер- вом (VIII пара) входят через внутрен- нее слуховое отверстие каменистой части (пирамиды) височной кости во внутренний слуховой проход. Здесь лицевой и промежуточный нервы со- единяются и через поле лицевого нер- ва, area n. facialis, вступают в канал лицевого нерва. В месте изгиба этого канала лицевой нерв образует колен- це, geniculum n. facialis, и утолщается за счет узла коленца, ganglion geniculi.

128

Этот узел относится к чувствитель- ной части промежуточного нерва.

Лицевой нерв повторяет все изгибы лицевого канала и, выходя из пирами- ды через шилососцевидное отверстие, ложится в толщу околоушной железы, где делится на свои основные ветви.

Внутри пирамиды от промежуточ- но-лицевого нерва отходит ряд ветвей:

1. Большой каменистый нерв, п. petrosus major, начинается вблизи узла коленца и состоит из парасимпатиче- ских волокон промежуточного нерва. Он выходит из пирамиды височной кости через расщелину канала боль- шого каменистого нерва, ложится в одноименную борозду и выходит из полости черепа через рваное отвер- стие. В дальнейшем этот нерв, пройдя через крыловидный канал клиновид- ной кости, в котором вместе с сим- патическим нервом образует нерв крыловидного канала, п. canalis pterigoidei, вступает в крыловидно-не- бную ямку, достигая крылонебного

узла. Преганглионарные парасимпа- тические волокна большого камени- стого нерва переключаются на клет- ках этого узла [см. «Вегетативная (ав- тономная) нервная система»].

Соединительная ветвь с барабан- ным сплетением, г. communicans (cum plexu tympanico), отходит от узла ко- ленца или от большого каменистого нерва и подходит к малому каменис- тому нерву.

Стременной нерв, п. stapedius, представляет собой очень тонкую ветвь, которая начинается от нисходя- щей части лицевого нерва, подходит к стременной мышце и иннервирует ее.

Соединительная ветвь с блужда- ющим нервом, г. communicans (cum nervo vago),— тонкий нерв, подходит к нижнему узлу блуждающего нерва.

Барабанная струна, chorda tympani, является концевой ветвью промежуточного нерва. Она отходит от ствола лицевого нерва несколько выше шилососцевидного отверстия,

Лицевые нервы и их связи (препарат В. Бобина).

Положение нервов во внутреннем слуховом проходе; вид изнутри.

(Внутренняя стенка прохода частично удалена.)

987. Лицевой нерв, п. facialis,

и барабанный нерв, п. tympanicus;

правые.

(Положение этих нервов

в каменистой части височной

кости.)

Периферическая нервная

система

130

входит в барабанную полость со сто- роны задней стенки, образуя неболь- шую дугу, обращенную вогнутостью вниз., и. залегает между рукоотъсж мо- лоточка и длинной ножкой наковаль- ни. Подойдя к каменисто-барабанной щели, барабанная струна покидает через нее череп. В дальнейшем она направляется книзу и, пройдя между медиальной и латеральной крыловид- ными мышцами, под острым углом входит в язычный нерв. По своему ходу барабанная струна ветвей не от- дает, только в самом начале, после выхода из черепа, соединяется не- сколькими ветвями с ушным узлом.

Барабанная струна состоит из двух видов волокон: предузловых парасим- патических, представляющих собой отростки клеток верхнего слюноотде- лительного ядра, и волокон вкусовой чувствительности — периферических отростков клеток узла коленпд. Цент- ральные отростки этих клеток закан- чиваются в ядре одиночного пути.

Часть волокон барабанной струны, входящих в состав язычного нерва, направляется к поднижнечелюстному и подъязычному узлам в составе уз- ловых ветвей язычного нерва (цент- робежные волокна), а другая часть достигает слизистой оболочки спинки языка (центростремительные волок- на— отростки клеток узла коленца).

Выйдя через шилососцевидное отвер- стие из пирамиды височной кости, ли- цевой нерв еще до вхождения в толщу околоушной железы отдает ряд ветвей:

Задний ушной нерв, п. auricularis posterior, начинается непосредственно под шилососцевидным отверстием, поворачивает кзади и кверху, идет по- зади наружного уха и разделяется на две ветви: переднюю ушную ветвь, г. auricularis, и заднюю — затылочную ветвь, г. occipitalis. Ушная ветвь ин- нервирует заднюю и верхнюю ушные мышцы, поперечную и косую мышцы ушной раковины, противокозелковую мышцу. Затылочная ветвь иннервиру- ет затылочное брюшко надчерепной мышцы и соединяется с большим уш- ным и малым затылочным нервами шейного сплетения и с ушной ветвью блуждающего нерва.

Шилоподьязычная ветвь. г. stylohyoideus, может отходить от зад- него ушного нерва. Это тонкий нерв, который направляется книзу, входит в толщу одноименной мышцы, пред- варительно соединившись с симпати- ческим сплетением, расположенным вокруг наружной сонной артерии.

Двубрюшная ветвь, г. digastricus, может отходить как от заднего уш- ного нерва, так и от ствола лицевого «ераа. Р&отолатается ■шжолысо "ниже шилоподъязычной ветви, спускается по заднему брюшку двубрюшной мышцы и отдает к ней ветви. Имеет соединительную ветвь с языкоглоточ- ным нервом.

Язычная ветвь, г. lingualis. непо- стоянная, представляет собой тонкий нерв, огибающий шиловидный отро- сток и проходящий под небной мин- далиной. Отдает соединительную ветвь к языкоглоточному нерву и ино- гда ветвь к шилоязычной мышце.

Вступив в толщу околоушной желе- зы, лицевой нерв делится на две ос- новные ветви: более мощную верх- нюю и меньшую нижнюю. Далее эти ветви делятся на ветви второго по- рядка, которые расходятся радиаль- H.Q.:. ЕЩЩ щуред ft вдвв к МЫШИЗМ лица. Между этими ветвями в толще железы образуются соединения, со- ставляющие околоушное сплетение, plexus parotideus.

От околоушного сплетения отходят следующие ветви лицевого нерва (см. рис. 983—985).

Височные ветви, rr. temporales: за- дняя, средняя и передняя. Они иннер- вируют верхнюю и переднюю ушные мышцы, лобное брюшко надчерепной мышцы, круговую мышцу глаза, мышцу, сморщивающую бровь.

Скуловые ветви, rr. zygomatici, две, иногда три, направляются вперед и вверх и подходят к скуловым мыш- цам и к круговой мышце глаза.

Щечные ветви, rr. buccales,— это три-четыре довольно мощных нерва. Отходят от верхней главной ветви ли- цевого нерва и посылают свои ветви к следующим мышцам: большой ску- ловой, мышце смеха, щечной, подни- мающей и опускающей верхнюю и ни- жнюю губы, поднимающей и опуска- ющей угол рта, круговой мышце рта и носовой. Изредка между симметрич- ными нервными ветвями круговой мышцы глаза и круговой мышцы рта имеются соединительные ветви.

Краевая ветвь нижней челюсти, г. marginalis mandibulae, направляясь кпереди, проходит вдоль края нижней челюсти и иннервирует мышцы, опу- скающие угол рта и нижнюю губу, подбородочную мышцу.

Шейная ветвь, г. colli, в виде 2— 3 нервов идет позади угла нижней челюсти, подходит к подкожной мышце, иннервирует ее и отдает ряд

ветвей, соединяющихся с верхней (чу- вствительной) ветвью шейного спле- тения.

ПРЕДДВЕРНО-УЛИТКОВЫЙ НЕРВ

Преддверно-улитковый нерв, n.vestibu- locochlearis (VIII пара) (см. рис. 967, 968, 986),— нерв специальной чувстви- тельности, состоящий из двух разных по функции корешков: преддверного, radix vestibularis, несущего импульсы от статического аппарата, представ- ленного полукружными протоками ве- стибулярного лабиринта, и улитково- го, radix cochlearis, проводящего слухо- вые импульсы от спирального органа улиткового лабиринта.

Ядра преддверно-улиткового нерва, nuclei vestibulocochleares, располага- ются в стволовой части мозга между мостом и продолговатым мозгом. Со

■еГОрШй РУ^ШйДеШ Шки они про- ецируются в области преддверного поля (наружные углы ромбовидной ямки; см. рис. 945, 946). На нижней поверхности мозга нерв показывается ниже лицевого нерва, кнаружи от оливы продолговатого мозга.

Периферические волокна улитково- го корешка берут начало от улитко- вого узла (спирального узла улитки), ganglion cochleare [spirale cochleae], и за- канчиваются в спиральном органе, organum spirale, являющемся воспри- нимающим прибором слухового пути.

Центральные отростки клеток спи- рального узла образуют улитковый корешок, который выходит из каме- нистой части височной кости через внутренний слуховой проход и входит в вещество мозга. Заканчивается в зад- нем и переднем улитковых ядрах, от которых импульсы идут к подкорко- вым центрам, а затем к корковому центру слухового анализатора (см. «Преддверно-улитковый орган»).

Преддверный корешок начинается от преддверного узла, ganglion vesti- bulare, залегающего во внутреннем слуховом проходе. Узел подразделяют на две части: верхнюю, pars rostralis [superior], и нижнюю, pars caudalis [inferior]; клетки узла биполярны.

Периферические отростки клеток преддверного узла подходя к рецеп- торным клеткам сферического ме- шочка, эллиптического мешочка и по- лукружным протокам. Центральные отростки входят в состав преддвер- ного корешка, подходят к преддвер- ным ядрам вестибулярного поля ром- бовидной ямки.

Черепные нервы

131

ЯЗЫКОГЛОТОЧНЫЙ НЕРВ

Языко г лоточный нерв, п. glossopharyn- geus (IX пара) (рис. 988—992; см. рис. 967, 968, 1065, 1066), по своему харак- теру смешанный.

Он содержит чувствительные, дви- гательные и парасимпатические сек- реторные волокна.

Разные по характеру волокна пред- ставляют собой аксоны различных ядер, причем некоторые ядра общие с блуждающим нервом.

Ядра языкоглоточного нерва зале- гают в задних отделах продолговато- го мозга. Выделяют чувствительное ядро одиночного пути, nucleus tractus solitarius; двигательное двойное ядро,

nucleus ambiguus; парасимпатическое (секреторное) нижнее слюноотдели- тельное ядро, nucleus salivatorius inferior (см. рис. 945, 946).

На поверхности ромбовидной ямки указанные ядра проецируются в за- дней части продолговатого мозга: двигательное ядро — в области треу- гольника блуждающего нерва; чувст- вительное ядро — кнаружи от погра- ничной борозды; вегетативное яд- ро— соответственно пограничной борозде, медиальнее двойного ядра.

Языкоглоточный нерв появляется на нижней поверхности мозга 4—6 корешками позади оливы, ниже VIII пары. Он направляется кнаружи и вперед и выходит из черепа через

988. Нервы головы и шеи; вид справа.

(Позвоночный канал вскрыт; удалены задние отделы черепа и головного мозга, правая половина нижней челюсти, частично жевательные мышцы, общая сонная артерия.)

132

(Барабанная полость и слуховая труба вскрыты снаружи, удалены чешуйчатая часть и частично сосцевидный отросток височной кости.)

передний отдел яремного отверстия. В области отверстия нерв несколько утолщается за счет расположенного здесь верхнего узла, ganglion rostralis [superius]. Выйдя через яремное отвер- стие, нерв вторично утолщается за счет нижнего узла, ganglion caudalis [inferius], залегающего в каменистой ямке на нижней поверхности пирами- ды височной кости.

Чувствительные (афферентные) во- локна являются отростками клеток верхнего и нижнего узлов языкогло- точного нерва, причем периферичес- кие следуют в составе нерва к орга- нам, а центральные образуют оди- ночный путь, вокруг которого нервные клетки собраны в ядро оди- ночного пути (чувствительное). Часть волокон проходит к верхней части за- днего ядра блуждающего нерва.

Двигательные (эфферентные) воло- кна представляют собой аксоны нер- вных клеток соматического двойного ядра, залегающего в задней части продолговатого мозга. Эти волокна составляют нерв к шилоглоточной мышце.

Парасимпатические (секреторные) волокна берут начало в вегетативном нижнем слюноотделительном ядре, nucleus salivatorius caudalis [inferior], которое залегает несколько кпереди и медиальнее соматического двойно- го ядра.

1 — соединительная ветвь барабанного сплетения с лицевым нервом; 2 — лицевой нерв; 3 — боковой полукружный канал; 4—сосцевидные ячейки; 5 — барабанная полость; 6—барабанное сплетение; 7 — яремная стенка; 8 — барабанный нерв; 9—языкоглоточный нерв; 10 — каменистая ямка; IT—ветвь трубы; 12 — глоточное отверстие слуховой трубы; 13—тело клиновидной кости; 14 — внутренняя сонная артерия; 15 — малый каменистый нерв; 16 — покрышка барабанной полости.

От основания черепа языкоглоточ- ный нерв направляется вниз, идет между внутренней сонной артерией и внутренней яремной веной, образуя дугу, следует вперед, несколько вверх и входит в толщу корня языка.

По своему ходу языкоглоточный нерв отдает ряд ветвей.

I. Ветви, начинающиеся от нижне- го узла:

Барабанный нерв, п. tympanicus (см. рис. 987, 989), по своему составу явля- ется афферентным и парасимпатиче- ским. Он отходит от нижнего узла языкоглоточного нерва, входит в ба- рабанную полость и идет по ее меди- альной стенке. Здесь барабанный нерв образует небольшое барабанное утолщение [узел], intumescentia [ganglion] tympanica, а затем распада- ется на ветви, которые в слизистой оболочке среднего уха составляют ба- рабанное сплетение, plexus tympanicus.

Следующий участок нерва, кото- рый является продолжением барабан- ного сплетения, выходит из барабан- ной полости через расщелину канала малого каменистого нерва под назва- нием малого каменистого нерва, п. petrosus minor. К последнему подхо- дит соединительная ветвь от большо- го каменистого нерва. Выходя из по- лости черепа через клиновидно-каме- нистую щель, нерв подходит к ушному узлу (см. рис. 973), где про-

исходит переключение парасимпати- ческих волокон.

Все три отдела: барабанный нерв, барабанное сплетение и малый каме- нистый нерв — связывают нижний узел языкоглоточного нерва с ушным узлом.

Барабанный нерв или барабанное сплетение имеет соединения с лице- вым нервом (с его ветвью — большим каменистым нервом) и с симпатиче- ским сплетением внутренней сонной артерии посредством сонно-барабан- ных нервов, пп. caroticotympanici.

Барабанный нерв отдает следую- щие ветви:

трубную ветвь, г. tubarius, к сли- зистой оболочке слуховой трубы;

соединительную ветвь с ушной ветвью блуждающего нерва, г. сотти- nicans (cum ramo auriculi n. vagi).

Кроме того, встречаются 2—3 тон- кие барабанные ветви к слизистой оболочке, покрывающей барабанную перепонку со стороны барабанной по- лости, и к ячейкам сосцевидного от- ростка, а также небольшие ветви к ок- ну преддверия и окну улитки.

П. Ветви, начинающиеся от ствола языкоглоточного нерва:

Глоточные ветви, rr. pharyngei,— это 3—4 нерва, начинаются от ствола языкоглоточного нерва там, где по- следний проходит между наружной и внутренней сонными артериями. Ветви направляются к боковой по- верхности глотки, где, соединяясь с одноименными ветвями блужда- ющего нерва (сюда также подходят ветви от симпатического ствола), об- разуют глоточное сплетение, plexus pharingeus.

Синусная ветвь, г. sinus carotid, одна-две тонкие ветви, вступают в стенку сонного синуса и в толщу сонного гломуса.

Ветвь шилоглоточной мышцы, г. musculi stylopharyngei, идет к соот- ветствующей мышце и вступает в нее несколькими ветвями.

Миндаликовые ветви, rr. tonsilla- res, отходят от основного ствола 3—5 ветвями в том месте, где он проходит возле миндалины. Ветви эти корот- кие, направляются вверх и достигают слизистой оболочки небных дужек и миндалины.

Язычные ветви, rr. linguales, яв- ляются концевыми ветвями языко- глоточного нерва. Они прободают толщу корня языка и разделяются в нем на более тонкие, соединяющие- ся между собой ветви. Концевые раз-

Черепные нервы

133

990. Нервы шеи; вид справа. (Правая половина нижней челюсти удалена; отношение верхнего шейного узла симпатического ствола, языкоглоточного и блуждающего нервов к сонным артериям, их сплетениям и к межсонному параганглию.)

ветвления этих нервов, несущих как вкусовые волокна, так и волокна об- щей чувствительности, заканчивают- ся в слизистой оболочке задней трети языка, занимая область от передней поверхности надгортанного хряща до желобовидных сосочков языка вклю- чительно (см. рис. 923, 1155).

Не доходя до слизистой оболочки, эти ветви соединяются по средней ли- нии языка с одноименными ветвями противоположной стороны, а также с ветвями язычного нерва (от трой- ничного нерва).

Чувствительные волокна языкогло- точного нерва, заканчивающиеся в слизистой оболочке задней трети языка, проводят вкусовые раздраже- ния через периферические узлы язы- коглоточного нерва к ядру одиночно- го пути. Сюда же приносят вкусовые раздражения волокна промежуточно- го нерва (барабанная струна) и блуж- дающего нерва. В дальнейшем раз- дражения достигают таламуса и, как полагают, доходят до области крюч- ка (см. рис. 1156).

БЛУЖДАЮЩИЙ НЕРВ

Блуждающий нерв, п.vagus (X пара) (рис. 993; см. рис. 967, 968, 988, 990, 991, 1065, 1066), является смешанным, так как имеет в своем составе чувст- вительные и двигательные волокна, а также волокна автономной (вегета- тивной) системы, как парасимпати- ческие, так и симпатические. У блуж- дающего нерва различают три ядра, залегающие в продолговатом мозге: 1) чувствительное ядро одиночного пу- ти; 2) двигательное двойное ядро; 3) вегетативное (парасимпатическое) заднее ядро блуждающего нерва. Пер- вые два ядра являются общими с язы- коглоточным нервом (см. рис. 942, 945, 946).

Ядро одиночного пути, nucleus solitarius, проецируется со стороны ромбовидной ямки, несколько лате- ральнее пограничной борозды, и за- легает значительно дорсальнее двой- ного ядра.

Двойное ядро, nucleus ambiguus, располагается в передних отделах

Черепные нервы 135

992. Нервы шеи и груди; вид сзади.

(Позвоночный столб и задние отделы ребер удалены; легкие оттянуты в стороны; грудная часть аорты, задняя стенка глотки и пристеночный листок плевры частично удалены.)

Периферическая нервная система 136

993. Нервы и сплетения органов грудной полости; вид слева (препарат Р. Синельникова). (Пристеночный листок брюшины и внутригрудная фасция удалены; левое легкое отведено вправо.)

Черепные нервы

137

продолговатого мозга, глубже задне- го ядра блуждающего нерва, и про- ецируется на поверхности ромбовид- ной ямки соответственно погранич- ной борозде.

3. Заднее ядро блуждающего нерва, nucleus dorsalis n.vagi, располагается в продолговатом мозге латеральнее ядра подъязычного нерва; на поверх- ности ромбовидной ямки проецирует- ся в области треугольника блужда- ющего нерва.

Симпатические волокна поступают в блуждающий нерв и его ветви по соединительным ветвям от узлов симпатического ствола.

На нижней поверхности мозга блу- ждающий нерв показывается 10—15 корешками из толщи продолговатого мозга позади оливы. Направляясь ла- терально и вниз, блуждающий нерв покидает череп через переднюю часть яремного отверстия вместе с языко- глоточным и добавочным нервами, располагаясь между ними. В области яремного отверстия блуждающий нерв утолщается за счет верхнего уз- ла, ganglion rostralis [superius], а немно- го ниже, через 1,0—1,5 см, имеется еще один узел несколько больших размеров — нижний узел, ganglion caudalis [inferius].

В промежутке между этими узлами к блуждающему нерву подходит вну- тренняя ветвь добавочного нерва. Спускаясь ниже, блуждающий нерв в области шеи ложится на заднюю поверхность внутренней яремной ве- ны и следует до верхней апертуры грудной клетки, располагаясь в жело- бе между указанной веной и находя- щимися медиальнее вначале внутрен- ней сонной, а затем общей сонной артериями.

Блуждающий нерв с внутренней яремной веной и общей сонной ар- терией заключен в одно общее соеди- нительнотканное влагалище, образуя сосудисто-нервный пучок шеи.

В области верхней апертуры груд- ной клетки блуждающий нерв распо- лагается между подключичной арте- рией (позади) и подключичной веной (впереди).

Вступив в грудную полость, левый блуждающий нерв' ложится на перед- нюю поверхность дуги аорты, а пра- вый блуждающий нерв — на перед- нюю поверхность начального отдела правой подключичной артерии. Затем оба блуждающих нерва отклоняются несколько кзади, огибают заднюю поверхность бронхов и подходит

к пищеводу, где рассыпаются на ряд крупных и мелких нервных ветвей и теряют характер изолированных нервных стволов (см. рис. 992, 993, 1068, 1069, 1086).

Ветви левого и правого блуждаю- щих нервов направляются на перед- нюю (преимущественно от левого нерва) и заднюю (преимущественно от правого нерва) поверхности пище- вода и образуют пищеводное сплете- ние, plexus esophageus.

Из ветвей указанных сплетений у пищеводного отверстия диафрагмы образуются соответственно передний и задний блуждающие стволы, trunci vagales anterior et posterior, которые вместе с пищеводом проникают в брюшную полость. Как передний, так и задний ствол содержит волокна левого и правого блуждающего нер- вов.

В брюшной полости передний и за- дний стволы посылают ряд ветвей к органам брюшной полости и чрев- ному сплетению.

По своему ходу каждый блуждаю- щий нерв делится на четыре отдела: головной, шейный, грудной и брюш- ной.

1оловной отдел блуждающего нерва самый короткий, доходит до нижнего узла. От него отходят следующие ветви:

Менингеальная ветвь, г. meninge- us, отходит непосредственно от верх- него узла, направляется в полость че- репа и иннервирует твердую оболоч- ку головного мозга (поперечный и затылочный венозные синусы).

Ушная ветвь, г. auricularis (см. рис. 1066), как правило, начинается от верхнего узла или ниже — от ствола нерва, направляется кзади, следует по наружной поверхности луковицы вну- тренней яремной вены, подходит к яремной ямке и вступает в сосце- видный каналец. В толще пирамиды височной кости ушная ветвь обмени- вается волокнами с лицевым нервом и покидает пирамиду через барабан- но-сосцевидную щель. Затем ушная ветвь делится на две ветви, которые появляются позади наружного уха, вблизи наружного конца костной ча- сти слухового прохода. Одна из вет- вей соединяется с задним ушным нер- вом от лицевого нерва, другая иннер- вирует кожу задней стенки наружного слухового прохода.

Соединительная ветвь с языко- глоточным нервом, г. communicans (cum nervo glossopharyngeo), соеди-

няет верхний узел блуждающего нер- ва и нижний узел языкоглоточного нерва.

4. Соединительная ветвь с доба- вочным нервом представлена внут- ренней ветвью добавочного нерва, г. internus n. accessories. Это довольно мощный ствол, вступающий в состав блуждающего нерва между верхним и нижним узлами. Кроме того, от блуждающего нерва небольшие ветви направляются к добавочному нерву. Некоторые авторы описывают соеди- нительную ветвь между верхним уз- лом блуждающего нерва и верхним шейным симпатическим узлом.

Шейный отдел блуждающего нерва тянется от нижнего узла до отхожде- ния возвратного гортанного нерва (см. рис. 991—993). На этом протяже- нии от блуждающего нерва отходят следующие ветви:

Глоточные ветви, rr. pharyngei, часто отходят от нижнего узла, но могут отходить и ниже. Различают две ветви: верхнюю — большую и ни- жнюю— меньшую. Ветви идут по на- ружной поверхности внутренней сон- ной артерии вперед и несколько кнут- ри, соединяются с ветвями языкоглоточного нерва и ветвями симпатического ствола, образуя на среднем констрикторе глотки глоточ- ное сплетение, plexus pharyngeus. Вет- ви, отходящие от этого сплетения, ин- нервируют мышцы и слизистую обо- лочку глотки. Кроме того, от верхней ветви идут нервы к мышце, поднима- ющей небную занавеску, и к мышце язычка.

Верхний гортанный нерв, п. laryngeus superior (см. рис. 991), на- чинается от нижнего узла, идет книзу вдоль внутренней сонной артерии, принимая ветви от верхнего шейного симпатического узла и глоточного сплетения, и подходит к боковой по- верхности гортани. Перед этим он ра- спадается на ветви:

наружная ветвь, г. externus, ин- нервирует слизистую оболочку глот- ки, частично щитовидную железу, а также нижний констриктор глотки и перстнещитовидную мышцу; часто эта ветвь соединяется с наружным сонным сплетением;

внутренняя ветвь, г. internus, идет вместе с верхней гортанной ар- терией, прободает щитоподъязычную мембрану и своими ветвями иннер- вирует слизистую оболочку гортани (выше голосовой щели), надгортан- ника и частично корня языка;

Периферическая нервная система

138

3) соединительная ветвь с нижним гортанным нервом, г. communicans (cum nervo laryngeo inferiori), отходит от внутренней ветви верхнего гортан- ного нерва.

Верхние шейные сердечные ветви, rr. cardiaci cervicales superiores (см. рис. 1061, 1066, 1092), в количестве 2—3, отходят от ствола блуждающе- го нерва и направляются вдоль об- щей сонной артерии, причем ветви правого блуждающего нерва идут впереди плечеголовного ствола, лево- го— впереди дуги аорты. Здесь верх- ние шейные сердечные ветви соединя- ются с сердечными нервами от сим- патического ствола и, подойдя к сердцу, входят в состав сердечного сплетения, plexus cardiacus.

Нижние шейные сердечные вет- ви, rr. cardiaci cervicales inferiores (см. рис. 993), более многочисленные и значительно толще верхних, отхо- дят несколько ниже возвратного гор- танного нерва. Направляясь к сердцу, ветви соединяются с остальными сер- дечными ветвями от блуждающего нерва и от симпатического ствола и также принимают участие в образо- вании сердечного сплетения.

Возвратный гортанный нерв, п. laryngeus recurrens (см. рис. 991 — 993), отходит от основного ствола справа — на уровне подключичной артерии, а слева — на уровне дуги ао- рты. Обогнув снизу указанные сосуды спереди назад, возвратные нервы на- правляются кверху в борозде между трахеей и пищеводом, достигая сво- ими концевыми ветвями гортани.

На своем протяжении возвратный гортанный нерв отдает ряд ветвей (см. рис. 992):

трахейные ветви, rr. tracheales, направляются к передней поверх- ности нижней части трахеи. По свое- му ходу они соединяются с симпати- ческими ветвями и подходят к трахее;

пищеводные ветви, rr. esophagei, иннервируют пищевод;

нижний гортанный нерв, п. laryngeus inferior, является концевой ветвью возвратного нерва. По своему ходу он делится на переднюю и за- днюю ветви:

а) передняя ветвь иннервирует ла- теральную перстнечерпаловидную, щиточерпаловидную, щитонадгор- танную, голосовую и черпалонадгор- танную мышцы;

б) задняя, или соединительная, ветвь с внутренней гортанной ветвью, г. communicans (cum ramo laryngeo

inferiori), в своем составе имеет как двигательные, так и чувствительные волокна. Последние подходят к сли- зистой оболочке гортани ниже голо- совой щели. Двигательные волокна задней ветви иннервируют заднюю перстнечерпаловидную и поперечную черпаловидную мышцы.

Кроме того, в шейном отделе блу- ждающего нерва имеется еще не- сколько соединительных ветвей: 1) с верхним шейным симпатическим уз- лом (см. рис. 1065); 2) с подъязыч- ным нервом (см. рис. 966, 1065); 3) между возвратным гортанным нервом и шейно-грудным узлом сим- патического ствола (см. рис. 992, 994).

1рудной отдел блуждающего нерва начинается в месте отхождения воз- вратных нервов и заканчивается в ме- сте прохождения блуждающего нерва через пищеводное отверстие диафраг- мы. В грудной полости блуждающий нерв отдает следующие ветви (см. рис. 992, 993):

Грудные сердечные ветви, rr. cardiaci thoracici, начинаются ниже возвратного гортанного нерва, следу- ют вниз и медиально, соединяются с нижними сердечными ветвями, по- сылают ветви к воротам легких и вступают в сердечное сплетение.

Бронхиальные ветви, rr. bronchi- ales, разделяются на менее мощные передние ветви (4—5) и более мощ- ные и многочисленные задние ветви.

Легочное сплетение, plexus pulmo- nalis, образуется передними и задними бронхиальными ветвями, соединяю- щимися с ветвями верхних трех-четы- рех грудных симпатических узлов сим- патического ствола. Ветви, отходящие от этого сплетения, соединяются меж- ду собой и вступают с бронхами и со- судами в ворота легких, разветвляясь в паренхиме последних.

Пищеводное сплетение, plexus esophageus, представлено множеством различного диаметра нервов, кото- рые отходят от каждого блуждающе- го нерва ниже корня легкого. По свое- му ходу эти ветви соединяются между собой и с ветвями от верхних 4—5 грудных узлов симпатических ство- лов и образуют в окружности пище- вода сплетение.

Сплетение окружает всю нижнюю часть пищевода и посылает часть вет- вей к его мышечной и слизистой обо- лочкам.

Брюшной отдел блуждающего нерва представлен передним и задним блуж- дающими стволами, trunci vagales

anterior et posterior (см. рис. 993, 1072, 1075). Оба ствола формируются из пищеводного сплетения и по передней и задней поверхностям пищевода вступают в брюшную полость либо одиночными стволами, либо несколь- кими ветвями.

Задний ствол блуждающего нерва в области кардии посылает ряд ветвей — задние желудочные ветви, rr. gastrici posteriores, на заднюю по- верхность желудка, а сам отклоняется кзади, образуя чревные ветви, rr. celiaci, идущие по ходу левой желу- дочной артерии к чревному сплете- нию, plexus celiacus. Волокна, состав- ляющие чревные ветви, проходят че- рез чревное сплетение к брюшным органам.

Передний с т в о л блуждающего нерва в области желудка соединяется с симпатическими нервами, сопрово- ждающими левую желудочную арте- рию, и посылает 1—3 ветви между листками малого сальника к пече- ни— печеночные ветви, rr. hepatici. Остальная часть переднего ствола следует вдоль передней периферии малой кривизны желудка и отдает здесь многочисленные передние желу- дочные ветви, rr. gastrici anteriores, к передней поверхности желудка.

Желудочные ветви от переднего и заднего стволов в подсерозном слое желудка соединяются с нервами, под- ходящими сюда по левой желудочной артерии, и образуют переднее и зад- нее сплетения желудка.

ДОБАВОЧНЫЙ НЕРВ

Добавочный нерв, п. accessorius (XI па- ра),— двигательный (см. рис. 967, 968, 980, 1065, 1066). Ядра добавочного нер- ва, nuclei n. accessorii, располагаются в двух местах. Одно ядро (церебраль- ное)— двойное ядро, nucleus ambiguus, вытянутое, залегает в задних отделах продолговатого мозга и является так- же двигательным ядром языкогло- точного и блуждающего нервов. Во- локна, отходящие от этого ядра, об- разуют церебральную часть добавочного нерва, которая выходит на основании мозга из борозды про- долговатого мозга, позади оливы.

Второе ядро — ядро добавочного нерва, nucleus n. accessorii, залегает в заднебоковом отделе переднего ро- га серого вещества спинного мозга на протяжении верхних пяти-шести шей- ных сегментов.

Периферическая нервная система

140

долговатого мозга. Со стороны ром- бовидной ямки оно проецируется в области треугольника подъязычно- го нерва (см. рис. 945, 946).

Из вещества мозга подъязычный нерв выходит 10—15 корешками из борозды между пирамидой и оливой продолговатого мозга. Корешки объ- единяются в общий ствол, который через подъязычный канал выходит из полости черепа, следует вниз между блуждающим нервом и внутренней яремной веной, огибает снаружи вну- треннюю сонную артерию, проходя между нею и внутренней яремной ве- ной. Далее он пересекает наружную сонную артерию в виде выпуклой вниз дуги, подходит под заднее брю- шко двубрюшной мышцы и под ши-

лоподъязычную мышцу в область подчелюстного треугольника и, всту- пив в мышцы языка, отдает язычные ветви.

Язычные ветви, rr. linguales,— кон- цевые ветви подъязычного нерва, подходят к нижней поверхности язы- ка и иннервируют как собственные, так и скелетные мышцы последнего (см. рис. 994).

По своему ходу подъязычный нерв отдает ряд ветвей, которые соединя- ют его с другими нервами:

соединительная ветвь с верхним шейным узлом симпатического ство- ла (см. рис. 988, 990, 992, 993);

соединительная ветвь с нижним узлом блуждающего нерва (см. рис. 988, 990);

соединительная ветвь с язычной ветвью блуждающего нерва;

соединительная ветвь с шейной петлей (см. рис. 975, 977, 989), кото- рая представляет собой нисходящую ветвь подъязычного нерва, содержа- щую двигательные волокна от Ci и Си и принимающую участие в об- разовании шейной петли (см. «Шей- ное сплетение»);

соединительная ветвь с язычным нервом тройничного нерва.

Кроме соединительных ветвей, подъязычный нерв в самом начале отдает ветви к твердой оболочке го- ловного мозга, которые отходят от него в области подъязычного канала и подходят к стенкам затылочного синуса.

Черепные нервы |

||||||||

Пара нервов |

Название нерва |

Ядра |

Локализация ядер |

Место вы- хода из мозга |

Место вы- хода из черепа |

Область распро- странения основ- ных ветвей |

||

двигатель- ные |

чувствитель- ные |

автономные (вегетатив- ные) |

||||||

I |

Обонятельные нервы, пп. ol- factorii |

|

|

|

|

Bulbus olfactorius |

Lamina cribrosa ossis ethmoida- lis |

Regio olfactoria tuni- cae mucosi nasi |

И |

Зрительный нерв, п. opticus |

|

|

|

|

Chiasma opticum |

Canalis opticus |

Retina |

III |

Глазодвига- тельный нерв, п. oculomotorius |

Nucleus n. oculomotorii |

|

Nucleus ac- cessorius oculomotori- us |

Центральное серое вещество покрышки ножки мозга на уров- не верхних холмиков крыши среднего мозга |

Sulcus oculomoto- rius pedunculi cere- bri |

Fissura orbitalis superior |

M. rectus superior, m. rectus inferior, m. leva- tor palpebrae superio- ris, m. rectus medaila- lis, m. obliquus inferior |

IV |

Блоковый нерв, п. troch- learis |

Nucleus n. tro- chlearis |

|

|

Центральное серое ве- щество покрышки ножки мозга на уров- не нижних холмиков крыши среднего моз- га |

Позади пластинки крыши, по бокам от уздечки верхне- го мозгового па- руса и огибают ножки мозга |

Fissura orbita- lis superior |

M. obliquus superior |

V |

Тройничный нерв, п. trige- minus |

Nucleus moto- rius n. trigemi- ni |

|

|

Задняя часть моста— в срединном возвы- шении, кнутри от го- лубоватого места |

Передняя поверх- ность моста на границе со сред- ней мозжечковой ножкой |

N. ophthalmi- cus — fissura orbitalis superi- or |

Кожа лба, спинки носа, верхнего века, глазное яблоко, слез- ная железа, слезный мешок, слизистая оболочка полости но- са и клиновидной па- зухи, dura mater |

|

|

|

Nucleus ponti- nus n. trigemini |

|

Задняя часть моста кнаружи и кзади от двигательного ядра в области голубоватого места |

|

|

|

|

|

|

Nucleus spina- lis n. trigemini |

|

Задний отдел продол- говатого мозга, начи- нается позади преды- дущего ядра, идет в каудальном направле- нии, достигая верхних отделов спинного мозга |

|

N. maxillaris foramen rotun- dum |

Кожа нижнего века, носа, щеки, верхней губы, отчасти лба и височной области; слизистая оболочка полости носа, верхне- челюстной пазухи, верхней губы, неба; десны и зубы верхней челюсти; твердая обо- лочка головного моз- га |

Черепные нервы 141

Продолжение таблицы

Пара нервов |

Название нерва |

Ядра |

Локализация ядер |

Место вы- хода из мозга |

Место вы- хода из черепа |

Область распро- странения основ- ных ветвей |

||

двигатель- ные |

чувствитель- ные |

автономные (вегетатив- ные) |

||||||

|

|

|

Nucleus tractus mesencephalici n. trigemini |

|

На всем протяжении центрального серого вещества среднего мозга, сбоку от водо- провода мозга |

|

N. mandibula- ris — foramen ovale |

Слизистая оболочка языка и дна полости рта, нижней губы, ще- ки; кожа подбородка, виска; височно-нижне- челюстной сустав; де- сна и зубы нижней че- люсти; твердая обо- лочка головного моз- га; жевательные мыш- цы; mm. masseter, tem- poralis, pterygoidei la- teralis et medialis, a также m. mylohyoide- us, переднее брюшко m. digastricus, m. ten- sor tympani, m. tensor veli palatini |

VI |

Отводящий нерв, п. abdu- cens |

Nucleus n. ab- ducentis |

|

|

Задняя часть моста в толще colliculi facialis |

Позади моста из борозды между мостом и пира- мидой продолго- ватого мозга |

Fissura orbita- lis superior |

M. rectus lateralis |

VII |

Лицевой нерв, п. facialis; про- межуточный нерв, п. inter- medius (n. in- termediofacialis) |

Nucleus n. faci- alis |

|

|

Центральный отдел задней части моста, ретикулярная форма- ция кзади и кнаружи от ядра п. abducentis |

Между средней мозжечковой нож- кой и оливой про- долговатого моз- га |

Porus acusticus internus, cana- lis facialis, fo- ramen styloma- stoideum |

Двигательные волок- на иннервируют m. stapedius, platysma; все мимические мыш- цы и мышцы волосис- той части головы, заднее брюшко m. di- gastricus, т. stylohyo- ideus |

|

|

|

Nucleus tractus solitarii (про- межуточный нерв) |

|

Начинается в области моста, достигая зад- ней части продолгова- того мозга в formatio reticularis кнаружи от nucleus n. facialis (общее ядро с п. glos- sopharyngeus et n. va- gus) |

|

|

Чувствительные (вку- совые волокна иннер- вируют передние /3 языка) |

|

|

|

|

Nucleus sali- vatorius su- perior (про- межуточ- ный нерв) |

Задняя часть моста соответственно погра- ничной борозде кна- ружи и ниже двига- тельного ядра лицево- го нерва |

|

|

Вегетативные волок- на иннервируют слез- ную железу, железы твердого и мягкого неба, поднижнечелю- стную и подъязыч- ную, слюнные желе- зы и железы дна по- лости рта |

VIII |

Предд верно- улитковый нерв, и. vesti- bulocochlearis |

|

|

|

Задняя часть моста в области areae vestibu- laris |

Позади моста, ме- жду ним и оливой продолговатого мозга |

Porus acusticus internus |

N. vestibularis — am- pullae canalium semi- circularium, utriculus et sacculus |

|

a) pars vestibu- laris |

|

Nuclei vestibu- lares, medialis, lateralis superi- or et inferior |

|

|

|

|

|

|

b) pars cochlea- ris |

|

Nuclei cochlea- res ventralis et dorsalis |

|

|

|

|

N. cochlearis — спиральный орган |

IX |

Языкоглоточ- ный нерв п. glossopkarynge- us |

Nucleus am- biguus |

|

|

Глубоко в задней ча- сти продолговатого мозга, в области тре- угольника блуждаю- щего нерва |

Позади п. vestibu- locochlearis из sul- cus lateralis poste- rior дорсальнее оливы |

Foramen jugu- lare |

Слизистая оболочка среднего уха, сосце- видного отростка, слуховой трубы, язы- ка, глотки, небных ду- жек и миндалин; glo- mus caroticum; m. sty- lopharyngeus; glandula parotis |

Периферическая нервная система 142

Продолжение таблицы

Пара нервов |

Название нерва |

Ядра |

Локализация ядер |

Место вы- хода из мозга |

Место вы- хода из черепа |

Область распро- странения основ- ных ветвей |

||

двигатель- ные |

чувствитель- ные |

автономные (вегетатив- ные) |

||||||

|

|

Nucleus soli- tarius |

|

|

В задней части про- долговатого мозга, в formatio reticularis, кнаружи от sulcus li- mitans (см. п. facia- lis — промежуточный нерв) |

|

|

|

|

|

|

|

Nucleus sa- livatorius in- ferior |

Залегает глубоко в задней части продол- говатого мозга, в об- ласти sulcus limitans, кпереди от nucleus ambiguus |

|

|

|

X |

Блуждающий нерв, п.vagus |

Nucleus ambi- guus |

|

|

В продолговатом мозге латеральнее яд- ра подъязычного нер- ва и несколько глубже дорсального ядра блуж- дающего нерва (см. п. glossopharyngeus) |

Позади п. glosso- pharyngeus из sul- cus lateralis poste- rior |

Foramen jugu- lare |

Органы шеи, грудной и брюшной полостей, твердая мозговая обо- лочка, кожа слухово- го прохода и ушной раковины |

|

|

|

Nucleus solita- rius |

|

Залегает несколько дор- сальнее предыдущего ядра (см. п. glosso- pharyngeus, п. facia- lis — промежуточный нерв) |

|

|

|

|

|

|

|

Nucleus dor- salis n. vagi |

Задняя часть продол- говатого мозга в п. trigonum n. vagi лате- ральнее ядра подъ- язычного нерва |

|

|

|

XI |

Добавочный нерв, п. acces- sorius |

Nucleus ambi- guus |

|

|

Задний отдел продол- говатого мозга как часть одноименного ядра языкоглоточно- го и блуждающего нервов |

Позади п. vagus из sulcus dorsola- teralis продолгова- того мозга и бо- кового канатика спинного мозга, в промежутке меж- ду передними и задними рогами |

Foramen jugu- lare |

R. externus n. accesso- rii — mm. trapezius et sternocleidomastoideus |

|

|

Nucleus n. ac- cessorii |

|

|

В сером веществе зад- небокового отдела пе- реднего рога шести верхних шейных сег- ментов спинного мозга |

|

|

R. internus n. accesso- rii вступает в состав n. vagi |

XII |

Подъязычный нерв, п. hypo- glossus |

Nucleus n. hy- poglossi |

|

|

В области trigonum n. hypoglossi задней час- ти продолговатого мозга |

Из sulcus anterola- teralis продолгова- того мозга, вен- тральнее оливы |

Canalis hypo- glossi |

Мышцы языка. При- нимает участие в об- разовании ansa cer- vicalis, иннервирую- ющей подъязычную группу мышц |

Спинномозговые нервы 143

Спинномозговые нервы, пп. spinales

(рис. 995—997), представляют собой парные (31 пара), метамерно распо- ложенные нервные стволы:

Шейные нервы, пп. cervicales (С,—Суп), 8 пар

Грудные нервы, пп. thoracici (Th,—Thxn), 12 пар

Поясничные нервы, пп. lumbales (Li—Lv), 5 пар

Крестцовые нервы, пп. sacrales (Si—Sv), 5 пар

Копчиковый нерв, п. coccygeus (Coi—Соп), 1 пара, реже две

Спинномозговой нерв является смешанным и образуется путем слия- ния принадлежащих ему двух кореш- ков: 1) заднего корешка [чувствитель- ного], radix dorsalis [sensoria], и 2) пе- реднего корешка [двигательного], radix ventralis [motoria]. Каждый ко- решок связан со спинным мозгом ко- решковыми нитями, fila radicularia. За- дний корешок в области заднелате- ральной борозды связан со спинным мозгом корешковыми нитями заднего корешка, fila radicularia radicis dorsalis, а передний корешок в области перед- нелатеральной борозды — корешко- выми нитями переднего корешка, fila radicularia radicis ventralis.

Задние корешки более толстые, так как каждому из них принадлежит спинномозговой узел [чувствитель- ный], ganglion spinale [sensorius]. Ис- ключение составляет первый шей- ный нерв, у которого передний ко- решок крупнее заднего. Иногда от- сутствует узел в корешке копчиково- го нерва.

Передние корешки узлов не имеют. В месте образования спинномозговых нервов передние корешки только при- легают к спинномозговым узлам и соединяются с ними при помощи соединительной ткани.

Соединение корешков в спинномоз- говой нерв происходит латерально от спинномозгового узла.

Корешки спинномозговых нервов проходят вначале в подпаутинном пространстве и окружены непосредст- венно мягкой мозговой оболочкой. Между передними и задними кореш- ками в подпаутинном пространстве проходит зубчатая связка. Вблизи межпозвоночных отверстий корешки плотно покрыты всеми тремя мозго- выми оболочками, которые сраста- ются между собой и продолжаются в соединительнотканное влагалище

спинномозгового нерва (см. рис. 879, 954, 956).

Корешки спинномозговых нервов направляются от спинного мозга к межпозвоночному отверстию (см. рис. 879, 997): 1) корешки верхних шейных нервов располагаются почти горизонтально; 2) корешки нижних шейных нервов и двух верхних груд- ных идут от спинного мозга косо вниз, располагаясь перед вступлени- ем в межпозвоночное отверстие на один позвонок ниже от места отхож- дения из спинного мозга; 3) корешки следующих 10 грудных нервов следу- ют еще более наклонно вниз и перед вступлением в межпозвоночное отве- рстие находятся приблизительно на два позвонка ниже своего начала; 4) корешки 5 поясничных, 5 крестцо- вых и копчикового нерва направля- ются вниз вертикально и образуют с одноименными корешками проти- воположной стороны конский хвост, cauda equina, который находится в по- лости твердой мозговой оболочки. Отделяясь от конского хвоста, коре- шки направляются кнаружи и еще в позвоночном канале соединяются в ствол спинномозгового нерва, truncus п. spinalis.

Большинство спинномозговых уз- лов залегает в межпозвоночных от- верстиях; нижние поясничные узлы располагаются частично в позвоноч- ном канале; крестцовые узлы, кроме последнего, залегают в позвоночном канале вне твердой мозговой оболоч- ки. Спинномозговой узел копчиково- го нерва находится внутри полости

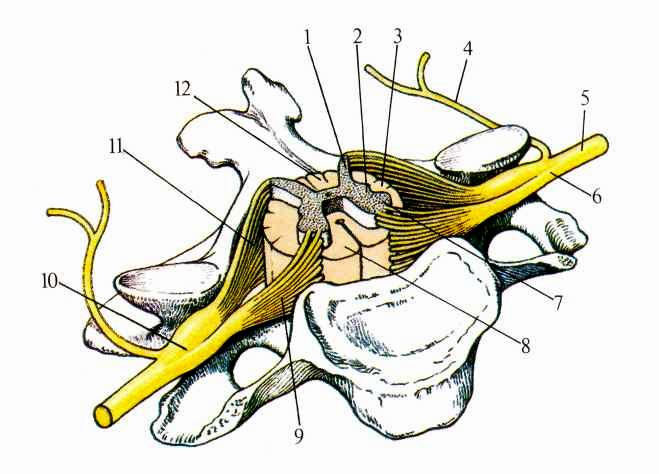

995. Сегмент спинного мозга (полусхематично).

1 — columna posterior; 2— column a lateral is; 3 — funiculus latcralis; 4 — r. dorsalis; 5 — r. ventralis; 6 — n. spinalis; 7—columna anterior; 8—funiculus anterior; 9—radix ventralis; 10 — ganglion spinale; 11—radix dorsalis; 12—funiculus posterior.

Периферическая нервная система 144