- •260100 – Технология продуктов питания

- •Оглавление

- •Глава 10. Введение в технологию мяса и мясных продуктов 165

- •Предисловие

- •Введение

- •Глава 1. Организация технологического потока как системы процессов

- •1.1. Общие сведения о технологических процессах производства пищевых продуктов

- •1.2. Системность технологического потока

- •1.3. Организация технологического потока будущего

- •1.4. Операция как составная часть потока

- •1.5. Эволюция технологического потока

- •Классификация технологических потоков

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 2. Строение технологического потока

- •2.1. Строение технологического потока как системы процессов

- •2.2. Системный анализ технологического потока

- •2.3. Моделирование технологического потока

- •2.4. Системы технологических процессов

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 3. Функционирование технологического потока

- •3.1. Функционирование технологического потока как системы процессов

- •3.2. Эффективность технологического потока

- •3.3. Точность и устойчивость технологического потока

- •3.4. Управляемость технологического потока

- •Зависимость статистических коэффициентов от объема выборки n

- •3.5. Надежность технологического потока

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 4. Развитие технологического потока

- •4.1. Развитие технологического потока как системы процессов

- •4.2. Целостность технологического потока

- •4.3. Стохастичность технологического потока

- •Значение χ2 – критерия для различных вероятностей

- •4.4. Чувствительность технологического потока

- •4.5. Противоречия технологического потока

- •Уровни разрешения технических противоречий

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 5. Научные принципы хранения и консервирования сырья и пищевых продуктов

- •5.1. Физические, химические, биохимические и биологические процессы, протекающие в сырье при его хранении

- •5.2. Характеристика основных принципов и методов консервирования

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 6. Характеристики основных зерновых культур и продуктов их переработки

- •6.1. Классификация и характеристика видов зерновых культур

- •6.2. Особенность строения, химический состав и использование мягких и твердых пшениц

- •6.3. Оценка качества поступающего зерна

- •6.4. Понятие о помоле зерна и выходах муки

- •Нормы выхода для хлебопекарной муки, %

- •6.5. Мука как основное сырье хлебопекарного производства

- •6.6. Солод как сырье пищевых производств

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 7. Дополнительное сырье хлебопекарного производства

- •7.1. Сахар как сырье пищевых производств

- •7.2. Патока, сахаропаточные полуфабрикаты и меласса

- •7.3. Крахмал и крахмалопродукты, их характеристика и получение

- •7.4. Пищевые жиры и масла, их характеристика и получение

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 8. Введение в технологию хлебопекарного и макаронного производства

- •8.1. Классификация хлеба и булочных изделий

- •8.2. Терминология и групповой ассортимент хлеба, булочных и сухарных изделий

- •8.3. Технологические схемы производства хлеба из пшеничной и ржаной муки

- •8.4. Ассортимент и технологические схемы производства макаронных изделий

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 9. Сырье для производства мяса и мясных продуктов

- •9.1. Классификация и маркировка мяса убойных животных

- •9.2. Морфологический состав и пищевая ценность мяса убойных животных

- •Химический состав мяса различен в зависимости от вида ткани

- •9.3. Приемка и первичная переработка мяса убойных животных

- •9.4. Послеубойные изменения в мясе

- •9.5. Виды порчи мяса

- •9.6. Условно-годное мясо

- •9.7. Субпродукты

- •9.8. Упаковка, хранение субпродуктов мяса животных и птицы

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 10. Введение в технологию мяса и мясных продуктов

- •10.1. Разделка туш на отруба

- •10.2. Характеристика сырья и материалов, используемых для производства колбасных изделий и баночных мясных консервов

- •10.3. Классификация колбасных изделий

- •Химический состав и пищевая ценность отдельных видов колбасных изделий

- •10.4. Основные технологические операции колбасного производства

- •10.5. Основы технологии производства зельцев

- •10.6. Основы технологии производства солено-копченых изделий

- •10.7. Технологический процесс изготовления баночных консервов

- •10.8. Оценка качества баночных мясных консервов, колбасных и солено-копченых изделий

- •Органолептические и физико-химические показатели качества солено-копченых изделий

- •Контрольные вопросы и задания

- •Заключение

- •Библиографический список

- •Предметный указатель

- •644008, Омск, ул. Сибаковская, 4, тел. 65-35-18.

1.2. Системность технологического потока

Методологический цикл создания высокоэффективной технологической линии должен быть следующий: от технологического потока – к системе процессов и от системы процессов – к системе машин. В этом методологическом цикле наиболее наукоемким понятием является понятие системы процессов.

Известно, что по мере развития техники человек стремится передать определенную часть своих функций машине. В связи с этим возникают системообразующие связи между человеком, процессом в машине и средой. Интеграция таких взаимодействий приводит к возникновению технологических систем. Простые орудия труда не позволяли перейти к системам, это стало возможно лишь при появлении машин. Поэтому в этой книге применен системный подход к исследованию линий.

Система – это упорядоченное определенным образом множество разнородных элементов (не менее двух), взаимосвязанных между собой и образующих некоторое целостное единство, свойства которого больше суммы свойств составляющих его элементов.

Как правило, системы в зависимости от рода связи между состоянием элементов называют детерминированными и стохастическими. Во-первых, связь между состоянием элементов однозначна и заранее предопределена, во-вторых, связь носит вероятностный характер.

Элементами называют объекты, которые в совокупности образуют систему. При этом предполагается, что элемент в пределах сохранения определенного качества системы неделим. Однако неделимость элемента относительна: сам элемент представляет собой систему и, в свою очередь, также состоит из элементов.

Элементы системы сгруппированы в подсистемы. Связь между элементами внутри подсистем отличается от характера связи между самими подсистемами. Понятие «подсистема» означает, что некоторая часть системы должна обладать ее свойствами (в частности, свойством целостности, рассматриваемым ниже). Именно этим подсистема отличается от группы элементов, для которых не сформулирована цель.

В соответствии с принятой трактовкой деление системы на подсистемы представляет собой расчленение большого процесса на подпроцессы с соответствующими входами и выходами. Любой вход данного подпроцесса – это выход предыдущего, а выход данного подпроцесса – это вход последующего, т. е. все процессы взаимосвязаны. Можно сказать, что подсистема – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, реализующих определенную группу функций системы.

Структура системы – это сеть отношений, т. е. определенная упорядоченность связей между элементами системы.

Связи системы – это взаимодействия ее элементов, обеспечивающие возникновение и сохранение структуры и целостных свойств системы. Связи осуществляют обмен веществом, энергией и информацией между элементами системы и между системой и внешней средой.

Входы и выходы системы также различаются по материальному, энергетическому и информационному характеру, т. е. в процессе взаимодействия системы с внешней средой происходит поглощение и выделение вещества, энергии и информации. Одни системы по мере совершенствования могут превращаться в другие, которые способны использовать информацию в целях автоматического управления процессами внутри системы.

Целостность системы определяется как совокупность элементов, взаимодействие которых обусловливает наличие новых качеств системы, не свойственных образующим ее частям. При объединении элементов в целостную систему ее свойства оказываются отличными от простой суммы свойств составляющих элементов.

Целостная система характеризуется не только пространственной, но и временной организованностью. Процессы в антропогенных системах, т. е. системах, созданных человеком, осуществляются либо синхронно с определенной периодичностью повторения, либо асинхронно, т. е. последующий процесс начинается по мере завершения предыдущего. В реальных системах синхронные и асинхронные процессы взаимно дополняют друг друга. Определяющей стороной целого является единство всех составных свойств объекта (системы, элемента), внутренних процессов, связей, противоречий и тенденций развития.

В соответствии с общей теорией систем целостная система должна иметь:

♦ цели функционирования, которые определяют ее основное назначение; цели функционирования обычно достигаются одновременным или последовательным выполнением ряда задач, которых может быть несколько, и решение их составляет содержание процесса функционирования системы и ее подсистем;

♦ управление, т. е. процесс упорядочения системы, приведение ее в соответствие с целями и задачами; управление может осуществляться непосредственно людьми, либо людьми с использованием технических средств, либо только техническими средствами по программам, разработанным людьми;

♦ определенную структуру, которая должна распадаться на ряд подсистем, при этом основным признаком выделения подсистемы является ее целевое назначение; у подсистем должны быть цели функционирования, которые вытекают из общей цели функционирования системы и являются ее частями;

♦ иерархичность строения системы, означающую, что каждый ее компонент, в свою очередь, может рассматриваться как система, а сама является лишь одним из компонентов системы более высокого порядка;

♦ непрерывное изменение состояния элементов системы без изменения ее структурного графа, т. е. графической модели структуры; изменение же состояния элементов и подсистем с изменением структурного графа приводит к созданию новой системы.

Сложность системы определяется сложностью ее структуры, количеством элементов и связей, числом уровней иерархии, объемом информации, циркулирующей в системе. Кроме того, сложность системного объекта проявляется в том, что в процессе формирования структуры сложной системы разрешается целый ряд противоречий на отдельных этапах создания и развития системы.

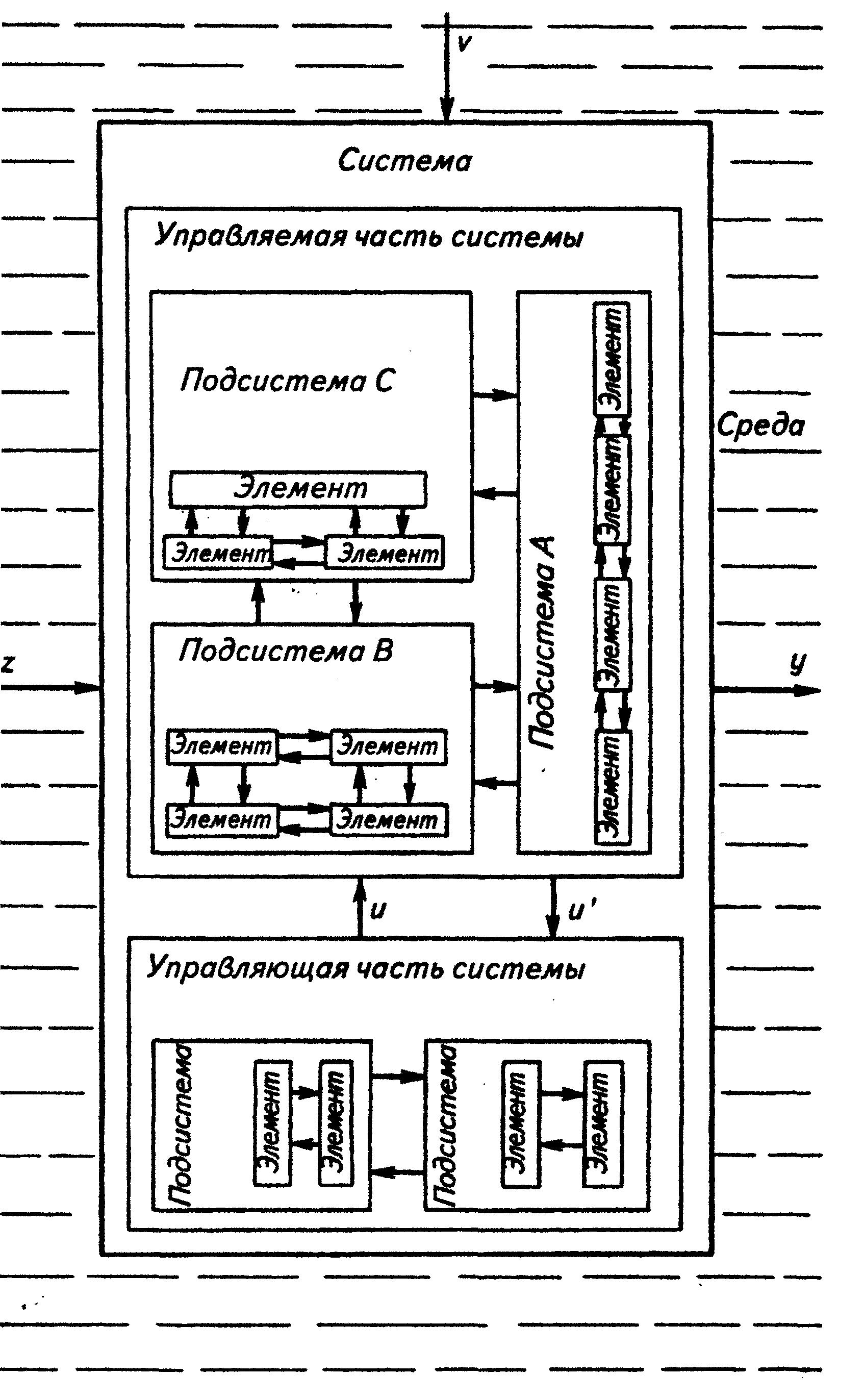

Формализация системы осуществляется с помощью математической модели, выражающей связь между выходными параметрами, параметрами состояния и входными, управляющими и возмущающими переменными. Сложная система обычно формализуется как детерминированно-стохастическая модель. На разных уровнях иерархии может преобладать как детерминированное, так и стохастическое описание подсистем. На рис. 1.3 изображена графическая модель самоуправляемой системы. Состояние управляемой части определяет поведение всей системы, характеризуемое ее выходом.

Технологическая линия – это «открытая» система, которая постоянно зависит от условий внешней среды. Но линия нормально функционирует только при участии человека. И если мы рассмотрим линию как систему «человек – машина», то увидим, что понятие системы здесь другого рода, так как эта система в классическом понимании не обладает структурой.

По сути дела, это не целостная система, а целостный системный комплекс, и предметом изучения и оптимизации здесь становится взаимодействие составляющих комплекс систем. Итак, пищевое производство – это системный комплекс целостных систем.

При анализе одной из целостных систем (системы процессов) предметом изучения оказываются прежде всего ее структура, законы соединения частей в функциональное целое, ее интегративные закономерности.

При анализе системного комплекса предметом изучения становятся связи и отношения двух или нескольких объектов – систем, образующих полисистемный комплекс.

Рис. 1.3. Графическая модель целостной самоуправляемой системы:

z – вход системы (воздействие, оказываемое на систему внешней средой);

ν – возмущающее воздействие, оказываемое на систему внешней средой;

и – воздействие, оказываемое управляющей частью системы на управляемую часть; и' – воздействие, оказываемое управляемой частью системы

на управляющую часть; у – выход системы

(воздействие, оказываемое системой на внешнюю среду)

Как и любая другая, технологическая система состоит из разнообразных элементов, но в то же время они как бы стянуты в различные «качественные узлы», образуя автономные подсистемы, блоки взаимодействия. Эта «качественная узловатость» есть необходимая и закономерная форма строения технологической системы и, несомненно, требует специального изучения. Сущность этой специализации в изучении заключается в поиске законов интеграции.

Развитие пищевой технологии привело к образованию многих новых разделов науки о ней. При этом качественно преобразилась и внутренняя структура научного знания. Если ранее в центре исследования находились единичные объекты (отдельные процессы, машины или аппараты), то с созданием поточных линий, в которых все процессы взаимосвязаны, сведения об объекте составляют лишь часть сведений о системе, в которую входит данный объект. Особого внимания требует анализ внешних взаимодействий. Всякий процесс в линии зависит от других процессов и условий окружающей среды. И здесь приемы и понятия системного подхода помогают бакалавру представить взаимосвязи в виде конкретного объекта изучения.

Таким образом, технологический поток – это совокупность операций и, как большая система процессов, обладает своими закономерностями. Исследование такого системного объекта требует комплексного, системного подхода. Этот научный метод познания сложного объекта имеет свою достаточно устоявшуюся терминологию.