- •Ростовцев н.Н. История методов обучения рисованию. Русская и советская школы рисунка.— м., Просвещение, 1982,240 с. Русская школа рисунка

- •Глава I.

- •1. Миниатюра из «Добрилова Евангелия». 1164

- •2, 3 . Инициалы из «Остромирова Евангелия». 1056-1057

- •4. Прорись

- •5. Титульный лист из пособия и. Д. Прейслера

- •6. Таблица из пособия и. Д. Прейслера

- •7. Таблица из пособия и. Д. Прейслера

- •8. Таблица из пособия и. Д. Прейслера

- •9. Таблица из пособия и. Д. Прейслера

- •10. Таблица из пособия и. Д. Прейслера

- •11, 12. Таблицы из пособия и. Д. Прейслера

- •17. Ф. Ф. Репнин. Рисунок с оригинала

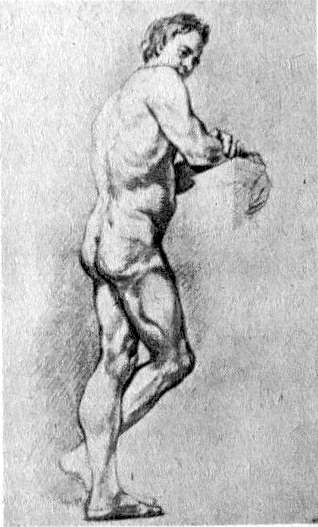

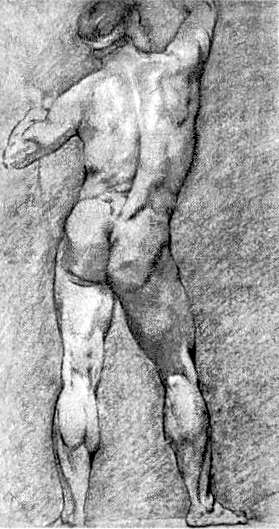

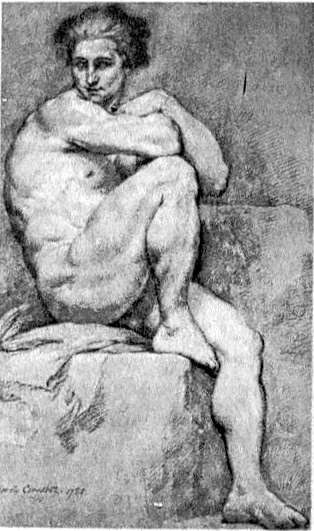

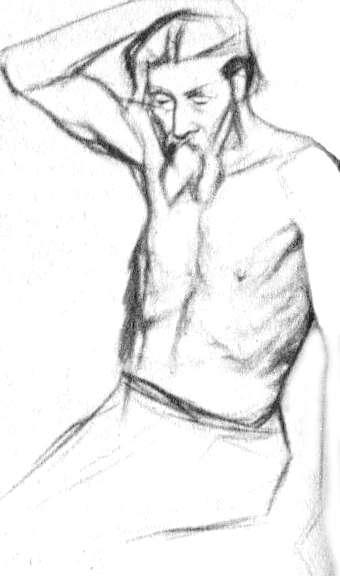

- •18. Родчев. Натурщик

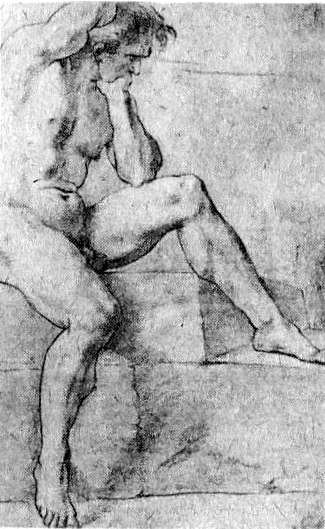

- •19 А, б. П. И. Соколов. Анатомический рисунок.

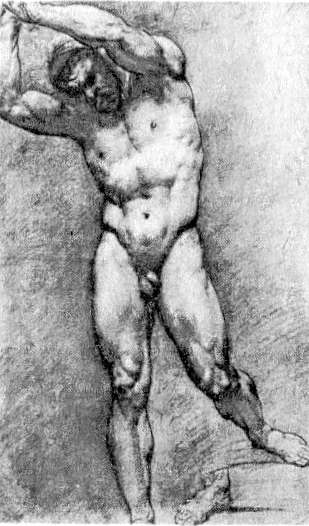

- •20. Ф. А. Бруни. Академический рисунок

- •21. А. П. Лосенко. Таблица из пособия

- •22. А. П. Лосенко. Таблица из пособия

- •Глава II.

- •Глава IV.

- •90. Ф. А. Малявин. Академический рисунок

- •91. Б. М. Кустодиев. Натурщик

- •92. И. И. Бродский. Рисунок с натуры.

- •93. Н. И. Фешин. Рисунок

- •94. Н. И. Фешин. Рисунок

- •95. Н. И. Фешин. Рисунок

- •Советская школа рисунка советская школа рисунка

- •Глава I.

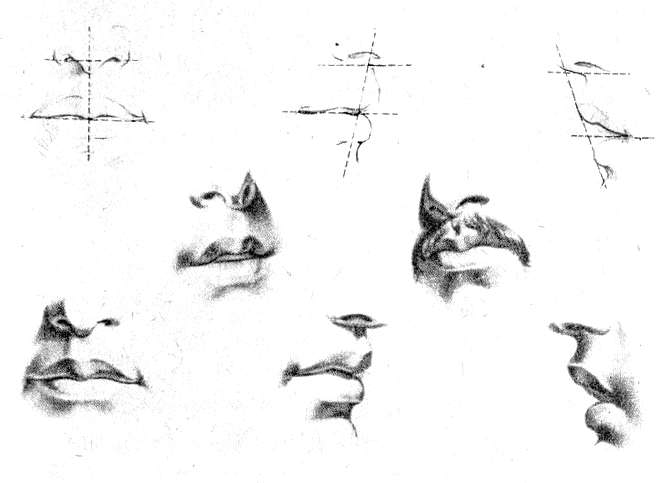

- •102. Сущность строения формы носа

- •Глава II.

- •103. М. И. Курилко. Схема головы.

- •102. А. С. Голубкина. Схема головы.

- •105 А, б. Чемко. Методическая последовательность построения рисунка.

- •106. В. Н. Яковлев. Педагогический рисунок

- •107. В. Н. Яковлев. Педагогический рисунок

- •Глава III.

- •125. Таблица из пособия «Рисование. III класс»

- •126. Таблица из пособия «Рисование. IV класс»

- •379История искусств. Искусство Древней Греции. (ю. Колпинский)

Глава II.

МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РИСОВАНИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Первая половина XIX века была временем наивысшего расцвета академической школы рисунка. В этот период было много сделано в области теории и методики обучения рисованию. Над проблемами учебного рисунка и методикой его преподавания работают такие прославленные художники, как Г. И. Угрюмов, А. И. Иванов, А. Е. Егоров, В. К. Шебуев, А. Г. Венецианов и многие другие. Большой интерес представляют теоретические труды И. И. Виена, А. Войцеховича, И. В. Буяльского, Г. А. Гиппиуса, А. Галича, А. П. Сапожникова, учителя рисования Скино.

К началу XIX века русская академическая школа рисунка становится лучшей в Европе. Она не только утверждала свое право считаться первоклассной школой, но и раскрывала роль и значение методики в деле художественного образования. Много нового в этот период вносится и в систему академического образования и воспитания художников, в утверждение реалистического направления в искусстве.

В Академии художеств начинается серьезное научное изучение натуры. Здесь в данный период курс анатомии ведет талантливый педагог, известный ученый, адъюнкт-профессор Медико-хирургической академии И. В. Буяльский (1789-1866)41[1]. Он читает лекции не в аудитории с кафедры, а в анатомическом театре; воспитанники Академии художеств изучают анатомию не по таблицам и экорше, а на специально подготовленных трупах. Буяльский сам препарирует их на глазах своих учеников, наглядно объясняет закономерности строения человеческого тела, подробно показывает действие каждого мускула, характерные особенности строения формы костей и сухожилий. Согласно методической установке Буяльского, знание пластической анатомии помогает художнику сознательно изображать фигуру человека, правильно и убедительно передавать в рисунке особенности движения живой человеческой фигуры.

Талантливый хирург-анатом, имевший глубокие научные познания в области пластической анатомии, любящий искусство и хорошо понимавший задачи художественного образования, Буяльский давал своим воспитанникам такие знания, каких не получали ученики в прославленных академиях художеств Европы. Просматривая анатомические рисунки Шебуева, выполненные им во время пенсионерского пребывания в Италии, Буяльский отмечал, «что трупы, с которых Шебуев рисовал в Италии, вероятно, были приготовляемы для учения врачей, а не художников, ибо для последних сии приготовления должно делать совсем другим образом, а именно: сколько можно сохранить в них при снятии кожи ту самую форму, которую они под ней имеют, когда человек в живых еще находится». И далее: «Чтоб доказать справедливость своего заключения, г-н Буяльский приготовил один труп и представил его в этом виде г-ну Шебуеву. Сей истинный художник, удостоверясь, что новое анатомическое приготовление г-на Буяльского гораздо превосходнее тех, которые он в сем роде видел в Италии »42[2].

В этот период в рисовальных классах воспитанники академии досконально изучают натуру, внимательно наблюдают за каждой деталью формы, тщательно ее прорисовывают. Профессора академии следят за тем, чтобы натура была изображена не только правильно, но и выразительно, чтобы ученики изображали натуру такой, какой она находится перед ними в действительности, а не была похожа на мертвый гипс.

Отмечая это общее направление в методике преподавания академического рисунка, А. И. Иванов начинает даже беспокоиться — правильный ли метод преподавания избрала академия, не следует ли взять курс, которого придерживаются европейские академии. В своем письме к сыну от 9 мая 1839 года он пишет: «...теперь у нас в Академии, с преподаванием воспитанникам теории изящных искусств г. Григоровичем, строго держатся правила копировать натуру, что и весьма похвально, особливо когда натура предъявляется в хорошем виде, но как это бывает очень редко и даже невозможно найти человека во всех частях совершенным, то не следует ли те его несовершенства дополнять тем, чему художник научается предварительно в гипсовом классе, рисованием с антиков, и не должно ли приучать молодых людей к тому заблаговременно, чтоб не сделать их слепыми подражателями натуре без разбора»43[3]. А. И. Иванов боялся потерять классическое направление в методике преподавания рисунка, предусматривающее штудирование антиков. Он не учитывал, что чрезмерное следование античным канонам и классическим формам античных скульптур может привести к другой крайности — к отходу от реальной действительности, к идеализации, к потере внимательной академической студии.

Опасения А. И. Иванова были напрасными, время показало, что академией был избран правильный метод преподавания, давший прекрасные результаты. Все новое в методике преподавания рисования было закономерным развитием форм и методов обучения, которые были заложены еще А. П. Лосенко (рис. 30). Именно в этот период из академии выходят такие блестящие рисовальщики, как О. А. Кипренский, А. Е. Егоров, В. К. Шебуев, К. П. и А. П. Брюлловы, Ф. А. Бруни и многие другие. В своих академических рисунках они смогли не только показать высокие профессиональные навыки, но и ярко проявить свою индивидуальность. Это легко проследить на примерах выполнения учебных заданий.

30. А. П. Лосенко. Рисунок с натуры

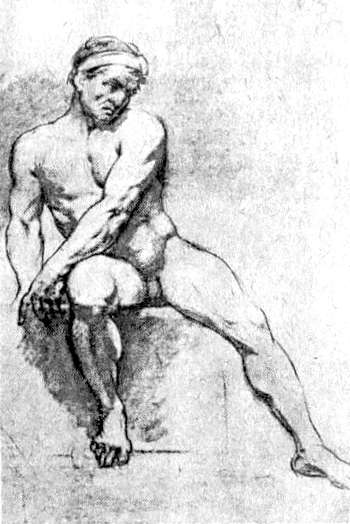

На работах Кипренского представлено два вида учебных заданий; линейно-конструктивный рисунок с легкой прокладкой тона (рис. 31) и объемно-пространственный, с тональной проработкой формы (рис. 32). На рисунках 33 и 34, исполненных Егоровым, — задания такого же характера, но решение их отличается от предыдущих, в чем проявилась индивидуальность художника. В линейно-конструктивном рисунке Кипренского (см. рис. 31) контурная линия более спокойная, в некоторых местах она сливается с фоном, увязывая форму с пространством. В рисунке Егорова (см. рис. 33) контурная линия более четкая, жесткая, даже когда художник ошибается в контурах, он уверенной рукой делает поправку (бедро вытянутой ноги, икроножная мышца, пятка). В длительных рисунках также легко обнаружит, индивидуальность художников. Кипренский модулирует форму очень мягко, тонко, границы светотеней сглаживает — переходы их еле заметны. Выявляя большую форму мышечных групп, художник старается все подчинить общему впечатлению (см. рис. 32). Егоров, наоборот, делает акценты на самом принципе выявления большой формы, он как бы обрубает основные объемы, выделяет градации светотени, подчеркивает ими характерную пластику форм человеческого тела. Это хорошо видно в лепке формы ягодиц, икроножных мышц (см. рис. 34).

31. О. А. Кипренский. Академический рисунок

32. О. А. Кипренский. Академический рисунок

33. А. Е. Егоров. Академический рисунок

34. А. Е. Егоров. Академический рисунок

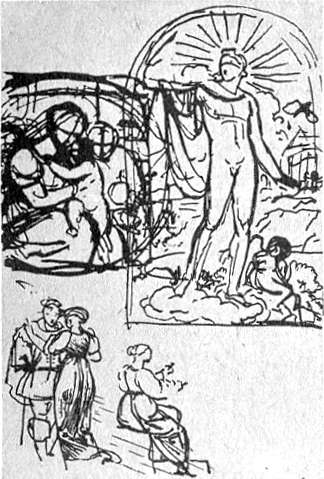

Работая над учебным рисунком, молодой рисовальщик познавал законы природы и законы построения изображения. Главным в этом деле было твердое знание схем, правил и канонов, которые помогали художнику в дальнейшем успешно справляться с творческими задачами. В композиционных набросках Кипренского отчетливо видны академические схемы конструктивного строения частей человеческого тела. Заученные каноны и схемы построения формы явились здесь отправной точкой в работе над рисунком, они выявляют конструктивную схему строения формы головы, торса, локтевых и коленных суставов (рис. 35, 36).

Подобно тому как правила в музыке и гармонические схемы ложатся в основу творчества будущего композитора, так и в рисунке правила, схемы и законы построения формы помогали художнику заниматься творчеством. Некоторые считают, что правила, схемы, каноны «сковывают» художника, однако практика показывает обратное. Схематический рисунок дает достаточно ясное представление о форме предмета, времени у художника отнимает немного и, таким образом, сосредоточивает все внимание художника на решении композиционного замысла.

35. О. А. Кипренский. Композиционный рисунок

36. О. А. Кипренский. Композиционный рисунок

С этим доводом трудно не согласиться. Но существует и такое мнение, что постоянное употребление схем в конце концов «засушит» художника. И это неверно. Кипренский с пятилетнего возраста заучивал в академии схемы и каноны построения живой формы. Позднее они явились основой его творческой работы. В своих эскизах вместо реального изображения тела он постоянно употреблял схемы. Это мы видим, например, в изображении богоматери в круге, в фигуре Аполлона. Однако это не сделало его искусство условным. Наоборот, именно благодаря превосходному знанию закономерностей строения формы натуры он смог создавать необычайно жизненные и выразительные произведения искусства, как, например, портреты Г. Бакунина (рис. 37), Н. И. Салтыкова (рис. 38) и героев Отечественной войны 1812 года (рис. 39—41). Какой изумительной реалистической глубины образов добивался художник скупыми средствами карандашного рисунка!

37. О. А. Кипренский. Портрет Г. Бакунина

38. О. А. Кипренский. Портрет Н. И. Салтыкова

39. О. А. Кипренский. Портрет Е. И. Чаплица

40. О. А. Кипренский. Портрет А. Ланского

41. О. А. Кипренский. Портрет П. Ланского

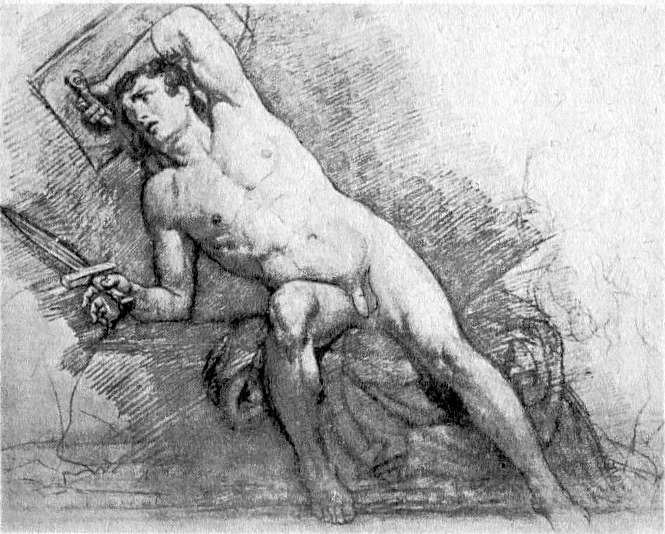

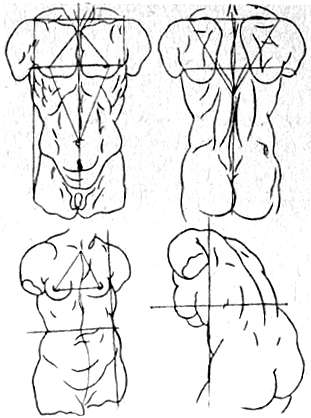

Те же принципы построения рисунка мы видим и у К. П. Брюллова. В рисунке лежащего натурщика мы ясно видим схему расположения косых и прямых мышц живота, характер грудных мышц и схему расположения костей грудной клетки (рис. 42). Канонизированные основы академического рисунка в начале построения изображения даются схематично, упрощенно; постепенно в процессе прорисовывания они принимают новые формы выражения, более живые и экспрессивные. Если внимательно присмотреться к рисунку грудной клетки и живота, то можно увидеть еле заметные линии конструктивной схемы торса (рис. 43). Вначале художник наметил схему, а затем стал уточнять характер формы по натуре и придавать ей реальную форму живого тела.

Доскональное изучение натуры было основным условием в академическом обучении рисунку. Здесь мы говорим об этом потому, что до сих пор еще в некоторых художественных заведениях студенты и преподаватели боятся тщательной проработки рисунка, считая, что этот метод может воспитать натуралиста. В результате учебные рисунки не прорабатываются в надлежащей мере, кисти рук и ступни ног, как правило, не прорисовываются. В учебных рисунках прошлого века внимательно промоделирована каждая мышца, показаны даже кровеносные сосуды.

Профессора академии, уделяя серьезное внимание академической штудии, детальной проработке рисунка, в то же время большое значение придавали умению видеть большую форму, умению выразить в рисунке основную массу объема. Прекрасным образцом такой моделировки формы может служить рисунок П. Соколова (рис. 44). Этот и другие примеры — свидетельство не случайных достижений учеников Академии, а результат правильной методики обучения и воспитания художников. В этот период начинает получать свое развитие и рисунок по памяти. Правда, официального признания в системе курса рисования он еще не имел, но воспитанники академии уже сами почувствовали необходимость его и на свой страх и риск стали предлагать различные методы работы. Так, Ф. Толстой по совету оканчивающего академию О. А. Кипренского стал заниматься рисунком по памяти самостоятельно и придумал свою методику работы над ним. «Я придумал заготовить дома папку с такою же точно бумагой, какая была у меня в натуральном классе, для того, чтобы, приходя из Академии, рисовать на ней напамять натуру, поставленную в классе, и так продолжал рисовать всю неделю. Так я делал при каждой новой позе натурщиков, а также при постановке групп. Позже я завел у себя большую деревянную доску, выкрашенную черной краской и вылакированную, на которой рисовал мелом, тоже наизусть, в натуральную величину те модели, которые ставились в натурном классе. Этот мною изобретенный способ учиться принес мне много пользы, потому что ускорил и много способствовал изучению натуры»44[4].

42. К. П. Брюллов. Академический рисунок

43. Схема строения торса. Таблица из старинного пособия

44. П. И. Соколов. Академический рисунок

Развитию рисования как учебного предмета и методики его преподавания во многом содействовал президент Академии художеств А. Н. Оленин (1763—1843). Это был образованнейший человек своего времени, большой знаток не только живописи, скульптуры и архитектуры, но и музыки, литературы. Характеризуя деятельность Оленина, Н. Молева и Э. Белютин пишут: «Личные вкусы и убеждения нового президента, совпадая отчасти и с общими взглядами правительства, обусловливали особую активность Оленина в проведении отдельных официальных установок в отношении искусства. В то же время, будучи незаурядным организатором и хорошо разбираясь в вопросах методики преподавания и построения учебного процесса, Оленин немало сделал для укрепления Академии и дальнейшего развития ее педагогической системы. Его прямой заслугой было полное переоборудование академических классов и мастерских сообразно с требованиями современной методики, улучшение постановки преподавания ряда общеобразовательных, и специальных дисциплин, как, например, перспективы и анатомии, и, наконец, участие в пересмотре методики обучения рисунку, живописи и перспективы, который производился передовыми педагогами Академии на новой научной основе»45[5].

Особое внимание Оленин обратил на теоретическую подготовку молодых художников. Понимая, что практика без теории слепа, Оленин мечтает создать ряд учебников для художников, в которых всесторонне освещались бы вопросы искусства. С этой целью Оленин разрабатывает проспекты этих учебников: «Опыт полного курса правил рисования и анатомии для питомцев Императорской Академии художеств», «Курсы теории и начальной практики в подражательных искусствах», «Курсы теории архитектуры и строительного искусства», «Курсы обычаев древних, средних и новейших народов». Одновременно с этим он стал подбирать и авторский коллектив для разработки этих пособий. Для создания «Опыта полного курса правил рисования и анатомии» Оленину удалось привлечь к работе замечательного художника-педагога В. К. Шебуева46[6].

А. Н. Оленину принадлежит заслуга в реорганизации учебно-воспитательной работы в академии. В целях повышения качества творческо-композиционной работы для воспитанников академии Оленин организует класс манекенов, «...где манекенов в человеческий рост одевали в римский и греческий костюмы; здесь находились также греческие шлемы и латы, сделанные из латуни, туники — греческая, римская, египетская и многие другие вещи»47[7].

Оленин старался улучшить условия работы в рисовальных классах и снабдить необходимыми материалами: «В натурном классе до него рисовали красным карандашом, что было крайне неудобно, так как от малейшей ошибки оставалось пятно. Алексей Николаевич подметил это неудобство и вместо красного ввел олонецкий карандаш — это был превосходный графит без глянца. К тому же карандашей, равно как и бумаги, весьма неудобной для рисования, отпускалось недостаточно, да и то с трудом; резинка выдавалась только архитекторам, а живописцы должны были стирать ошибки куском калача. При Оленине все эти неудобства были устранены, взамен прежней бумаги введена ольхинская бумага толстая, вроде нынешней английской Ватмана»48[8].

Как президент академии, Оленин с большой душой отдавался своему делу: «Алексей Николаевич чуть ли не каждый день посещал академию; случалось нередко, он приезжал и по ночам. Во все вникал сам, доверял только себе и никому более; все распоряжения исходили от него самого»49[9].

Серьезное внимание было обращено на методику преподавания художественных дисциплин и прежде всего рисунка. Оленин считал, что в каждом классе (оригинальном, гипсо-фигурном, натурном) педагог должен обстоятельно, в соответствии с методической последовательностью раскрывать и наглядно показывать сущность того или иного положения академического рисунка, помогая тем самым воспитаннику академии быстрее и увереннее овладевать искусством. Только тщательно разработанная методика поможет академии успешно решать свои задачи. Администрация академии не должна уповать только на творческий опыт своих художников-педагогов, необходима научно-теоретическая разработка методов преподавания, «составление особых учебных книг, служащих для наставления учащихся в теории и начальной практике изящных искусств». И в этом плане А. Н. Оленин как администратор сделал очень многое.

Итак, к середине века русская Академия художеств выдвинулась в первый ряд художественных академий Европы. Один из современников писал: «Наша академия, по своему способу преподавания, стоит наравне (а в некоторых отношениях и выше) с лучшими в Европе. Воспроизведение натуры у нас строже всех»50[10].

К этому времени в академии была создана стройная система художественного образования и воспитания, а также своя особая традиция. Высококвалифицированный состав профессоров создал академии репутацию первоклассного учебного заведения. Иностранные художники считали за честь быть в ее составе.

Воспитанники русской академии показали всему миру, насколько серьезно было поставлено в России обучение: Кипренский написал портрет своего приемного отца Швальбе, который неаполитанская Академия приняла за работу Рембрандта; убедившись, что автором был молодой художник, она провозгласила его «русским Ван-Диком»; А. Е. Егоров 51[11] 52[11] прославился, как «российский Рафаэль» и замечательный педагог рисунка; о Шебуеве говорили, что он выше Пуссена; картина К. Брюллова «Последний день Помпеи» прославила художника во всех странах и его встречали как триумфатора.

В своих произведениях Лосенко, Иванов, Акимов, Угрюмов, Егоров, Шебуев, Кипренский и Брюллов дали блестящие образцы искусства, которые являлись результатом академического обучения. Каждый живописец, скульптор, архитектор того времени прежде всего был прекрасным рисовальщиком. Н. Кукольник писал: «От Лосенко до наших времен все наши лучшие художники обладали твердым и правильным рисунком, а это должно отнести к заслугам нашей Академии» 53[12] . .

Правила и законы рисунка, которые Академия художеств раскрывала перед учениками, облегчали им понимание закономерностей строения формы. Знание законов изобразительного искусства предостерегало художников от грубых ошибок и помогало им правильно изображать предметы реального мира. Не интуитивным путем, а благодаря полученным глубоким знаниям достигали мастера искусств высокой ступени художественной культуры.

Среди замечательных русских художников-педагогов, работавших над проблемами учебного рисунка, особое место занимает Василий Кузьмич Шебуев (1777—1855) 54[13] 55[13] . Он воспитал замечательную плеяду русских художников: А. А. Иванова, К. П. Брюллова, Ф. А. Бруни, П. В. Басина и многих других. Шебуев был не только превосходным живописцем, но и великолепным рисовальщиком. Его рисунки, хранящиеся в Государственной Третьяковской галерее и Русском музее, убедительно свидетельствуют о его великом даровании.

С первых же дней своей педагогической деятельности в академии Шебуев взялся за составление руководства по антропометрии. А. Андреев писал: «Кроме примера и уроков его, он увековечил свое имя изданием и составлением обширного курса антропометрии, или практической художественной анатомии, руководства, приспособленного к современному состоянию науки, чего совершенно недоставало для наших молодых художников» 56[14] 57[14] . .

Шебуев понимал, что для правильного изображения фигуры человека необходимо хорошо знать ее строение. Рассматривая рисование как учебный предмет, Шебуев считал, что каждое положение рисунка должно быть научно обосновано. Этой работе он посвятил всю свою жизнь.

В 1812 году Шебуев был назначен преподавателем рисования во всех воспитательных заведениях Санкт-Петербурга и получил звание профессора. В этот период он стал особенно интересоваться педагогическими проблемами и вопросами методики преподавания. Будучи противником метода пассивного обучения рисунку по образцам, он по предложению А. Н. Оленина взялся за составление «Полного курса правил рисования и анатомии для воспитанников Академии художеств». В 1822 году Шебуев закончил свой труд. В одном из документов архива Академии художеств читаем: «...приготовляем к изданию предпринятое им (Шебуевым. — Н. Р. ) весьма важное классическое творение, содержащее курс рисования тела человеческого и курс анатомии для художников. Творение сие, которому, по обширности его предположения, еще нет подобного ни у одного народа, будет самым прочным памятником для сего художника» 58[15] 59[15] . Об этом писал в 1823 году и «Журнал изящных искусств»: «Профессор Шебуев составил опыт о размере, образований и анатомии человеческого тела. Рисунки его с натуры костей и мускулов превосходят все, что было создано доселе в чужих краях» 60[16] 61[16] . .

Будучи загружен самой различной работой, Шебуев так и не успел при жизни издать свой курс рисования. 17 июня 1855 года он скончался. Чтобы увековечить имя Шебуева, академия решила выпустить в свет «Курс рисования», составленный им. Но труд этот так и не был издан. Денег на издание учебника казна не отпустила.

Следует отметить, что свою работу Шебуев переделывал три раза. Курс правил рисования содержал 150 рисунков. Некоторые рисунки, например голова, кисти рук и следки ног, были даны в натуральную величину. Все это было приведено в строгую систему. После Шебуева уже никто не взял на себя труд составить что-либо подобное. Даже такой замечательный педагог, как П. П. Чистяков, и тот не решился изложить свои мысли в систематизированном виде.

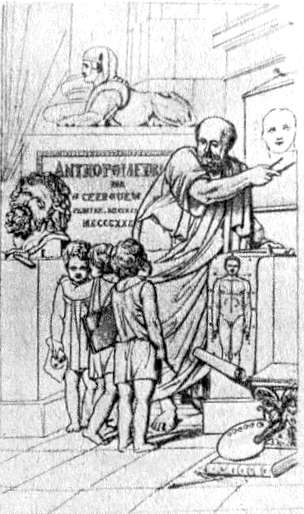

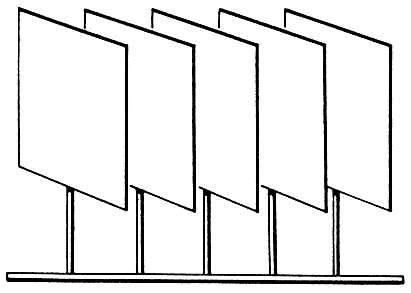

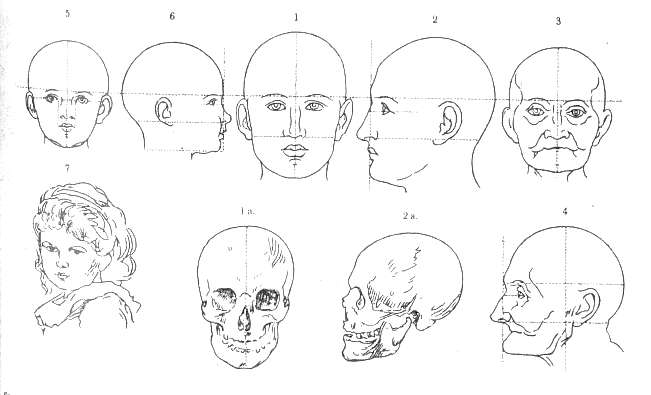

Работая в архивах, автору этого пособия удалось собрать материал, который дает возможность ознакомить читателя с содержанием учебника Шебуева. Учебник состоял из четырех книг. На титульном листе первой книги был изображен наставник, указывающий рукой на рисунок, и около него три мальчика (рис. 45).

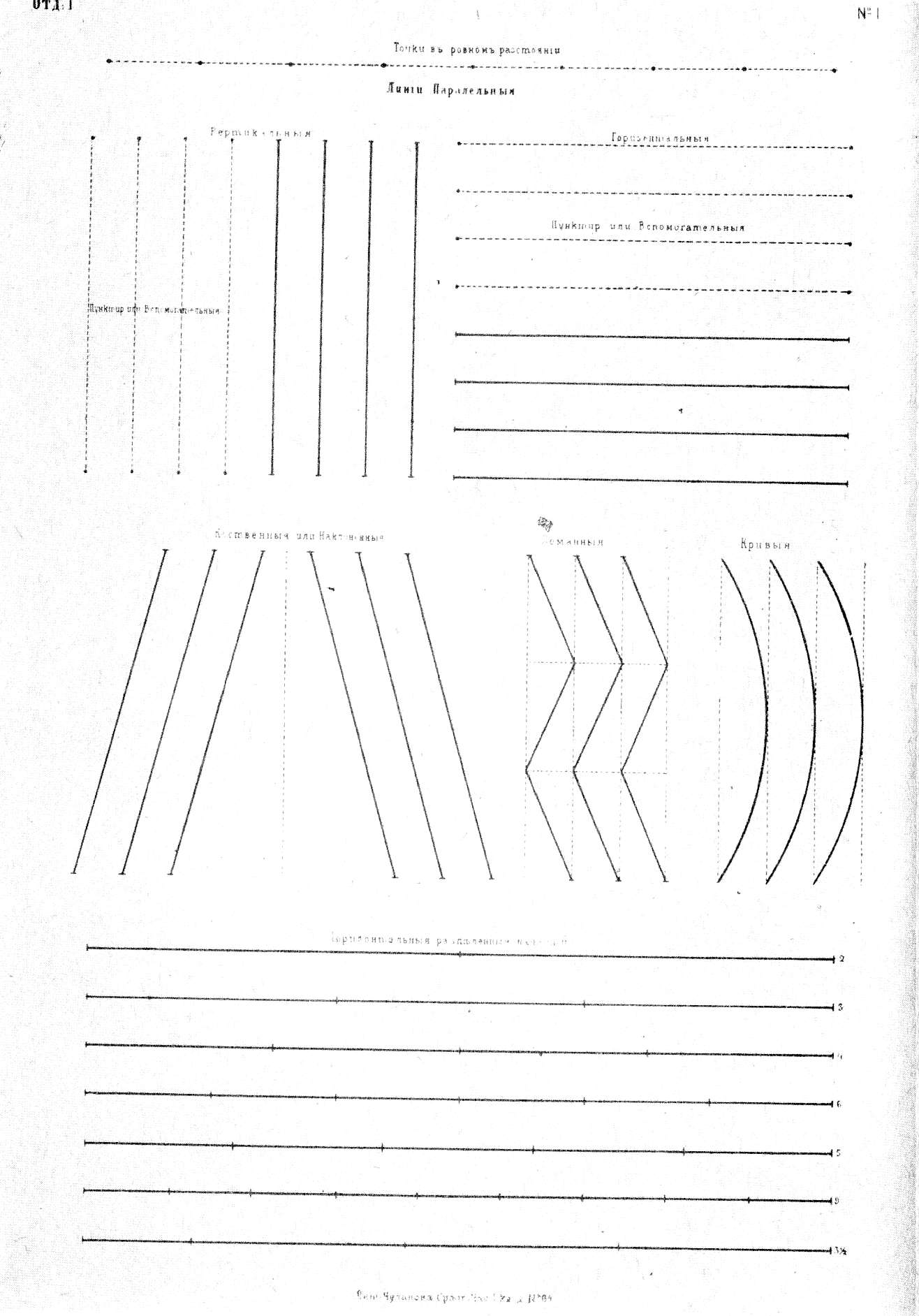

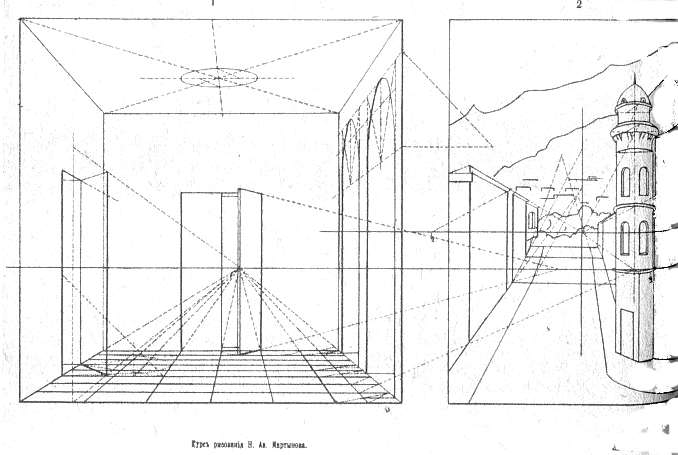

Изучение рисунка начинается с линий и плоскостей, затем идут тела «в прямом их виде». После этого начинающие художники знакомятся с основами перспективы и изображением предметов в перспективных ракурсах.

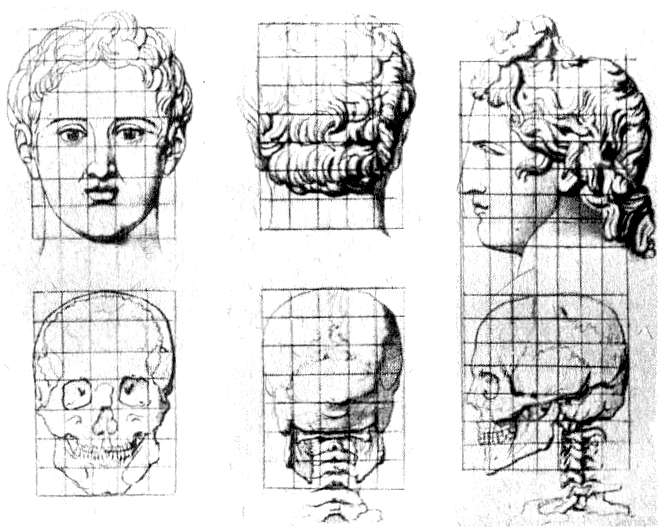

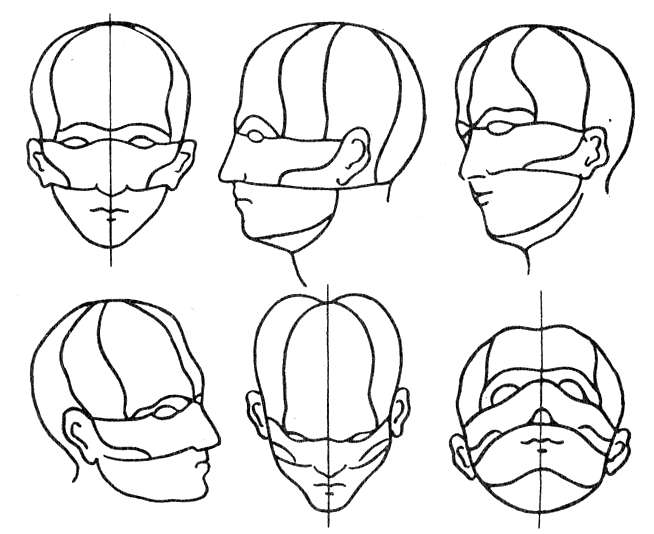

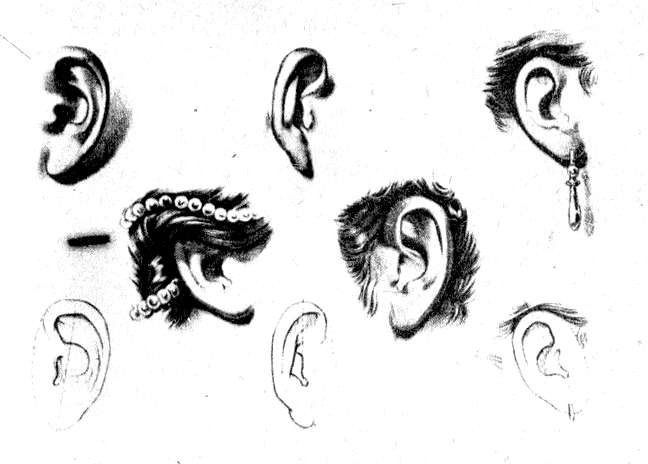

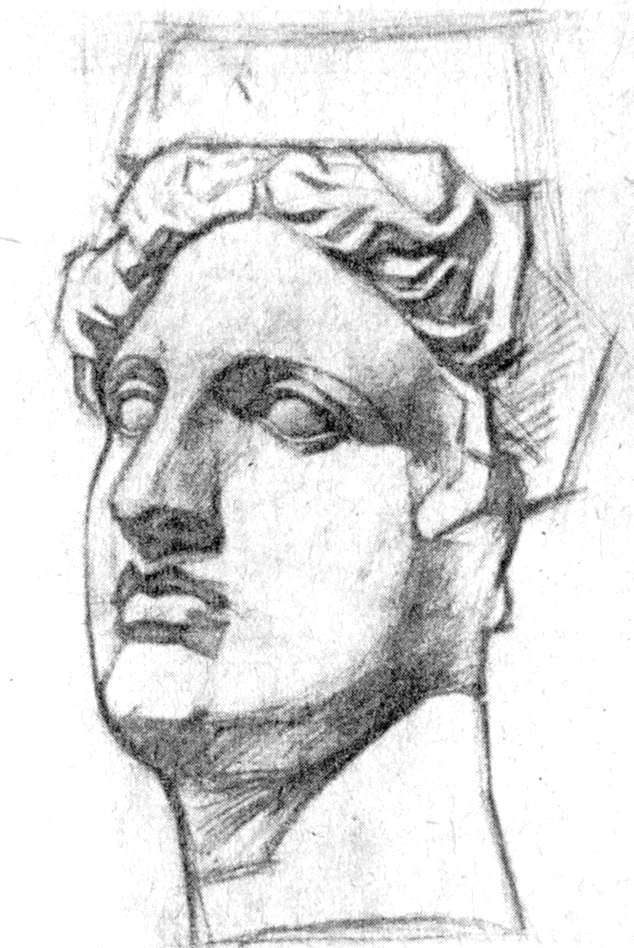

Здесь Шебуевым предложена своя методика рисования, возможно основанная на системе «поверочного рисования». Об этом мы узнаем по кратким упоминаниям П. П. Чистякова. Видимо, эта методическая проблема волновала Шебуева так же глубоко, как и методы раскрытия законов антропометрии, и П. П. П. Чистяков об этом знал: «— А все-таки система поверочного рисования, о которой хлопотал Леонардо да Винчи и которую старался разрешить наш Шебуев, система, где научная картинная плоскость применяется как посредник между рисующим и предметом, который он рисует, система, которая относительно справедливости ставит гения из гениев на одну доску с начинающим учеником, выдумана и приведена в ясность, без заимствования с иностранного истинно русским человеком» 62[17] 63[17] . После рисования простых предметов ученик переходил к рисованию гипсовых голов. Изучение головы начинается с анализа деталей — глаз, носа, уха, губ, где раскрывается конструктивная основа формы и пропорции. Затем изучается конструктивная основа головы, костяк и пропорции (рис. 46—48).

45. В. К. Шебуев. Титульный лист пособия

46-48. В. К. Шебуев. Таблицы из пособия

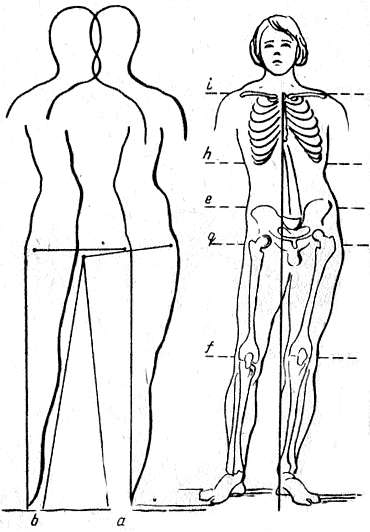

Вторая часть курса была посвящена строению человеческой фигуры. Изучение по-прежнему начиналось с разбора отдельных частей. Далее рисовальщики знакомились с пропорциями и конструктивной основой шеи, плеч с грудью, торса, рисовали «остов до окончания таза» во всех положениях «в костях и покрытых телом», кисти рук «в костях и теле», локти, руки с кистями, «ляшки с коленками» со всех сторон, «коленки особо», следки со всех сторон, ноги со следками.

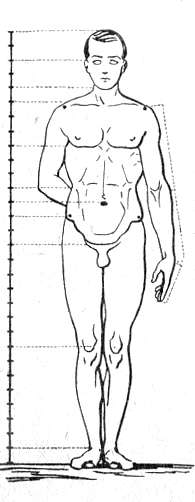

В третьей части, «Полный размер тела человеческого», рассматривается рисование фигуры человека. Вначале даются сведения о пропорциях, затем об анатомическом строении мужской и женской фигур, затем «размеры разных возрастов» и «немеханическое движение членов в теле человеческом».

Четвертая часть содержит методические советы, как надо работать с натуры, как применять знание законов перспективы и пластической анатомии в рисунке.

Девяносто рисунков Шебуев сам перевел в гравюру на меди. При большой педагогической работе Шебуев не прерывал и своей творческой работы. В этом отношении он служит блестящим примером художника-педагога.

В 1832 году, став ректором Академии художеств, Шебуев особенно ревностно стал следить за художественным образованием воспитанников. Он постоянно посещал рисовальные классы, давал ученикам разъяснения, изготовлял для них анатомические муляжи. Н. Рамазанов пишет; «Анатомические фантомы из папье-маше для анатомического театра Василий Козьмич расписывал сам красками, при содействии учеников» 64[18] 65[18] . .

Изучение наследия Шебуева показывает, что метод обучения Шебуева был реалистическим. Он стремился приблизить ученика к природе, к познанию объективных законов строения формы. Это нашло отражение и в творчестве самого Шебуева (портрет Швыкина, «Нищий старик», «Подвиг купца Иголкина» и другие произведения). Такое направление было новым, прогрессивным в системе академического образования.

Особо нужно сказать о научно-исследовательском подходе к делу. Так, устанавливая пропорциональную закономерность строения человеческого тела, Шебуев исходит не из приблизительных расчетов классического канона, а ищет более точную и удобную в употреблении меру. В архивных материалах мы читаем по этому поводу: «Г-н Шебуев, взяв за образец красоты европейских народов голову Аполлона Бельведерского, после многих над нею исследований наконец решился разделить ее по удобности на семь равных частей, которые должны уже служить мерою всем другим мелким частям тела человеческого. Определив таким образом сию новую начальную меру, он расположил очертание головы по весьма основательному соображению в прямых квадратных линиях, а не в круглых или овальных, как то доселе почти всеми художниками употреблялось» 66[19] 67[19] . .

Как мы видим, уже с начала XIX века вопросам методики преподавания рисования уделяется большое внимание как в практическом, так и в теоретическом плане. В различных фундаментальных по тому времени теоретических трудах закладывались научные основы методики преподавания рисования. Среди них: Иванов А. Понятие о совершенном живописце. СПб., 1789; Чекалевский П. Рассуждение о свободных художествах. СПб., 1792; Урванов И. Краткое руководство к познанию рисования и живописи исторического рода, основанное на умозрениях и опытах. СПб., 1793; Виен И. И. Краткое историческое обозрение скульптуры и живописи с полным показанием сильного влияния анатомии в сии два свободных художествах. СПб., 1803; Гевлич А. Об изящном. СПб., 1818; Войцехович А. Опыт начертания общей теории изящных искусств. М., 1823, Басин П. В., Сапожников А. Л. Анатомия для живописцев-скульпторов, СПб., 1823, и другие.

В этих трудах давались принципиальные установки в направлении всей учебно-воспитательной работы. Овладевать искусством рисунка следует не механическим путем, а на основе познания закономерностей окружающей действительности, «подражание» природе в рисунке должно быть не слепым, а разумным. Так, И. И. Виен пишет: «Не следует также думать, что знания по анатомии могут быть получены одним срисовыванием с натуры модели, без анатомического разбора, это бессмыслица, потому что позирующая нам модель, воспроизводящая какое-либо движение, через несколько минут утомляется, она принуждена искать себе упор, как-то обыкновенно в палке или веревке, дабы продлить и сохранить намеченное движение. Но сие напрасно! Модель уже не та и показывает противное природе, предъявляя взору копировать слабые и спадшие мышцы там, где бы они должны быть пухлыми и напряженными.

Поэтому часто изображаются неверные контуры в тех местах, где бы им следовало быть иными» 68[20] 69[20] . .

Уже в этих словах автор ставит перед педагогом целый ряд методических вопросов; об организации наблюдения натуры, о постановке натуры и ее использовании в учебной работе, о методике организации учебных занятий. Главное, что должно помогать художнику, — это науки.

Не интуиция и природное дарование служат художнику в работе, а знание геометрии, перспективы, оптики, механики и анатомии с ее основными разделами — остеологией, миологией, антеологией.

Выражая прогрессивные взгляды представителей академической системы обучения искусствам, поэт Княжнин писал:

Без просвещенья напрасно все старанье:

Скульптура — кукольство, а живопись — маранье.

Академическая система обучения рисунку и методика его преподавания разрабатывались на основе научного обоснования каждого положения, на разумном использовании каждого действия художника. Разум считался главной действующей силой искусства. Совершенствование человеческого разума, распространение просвещения могут не только привести искусство к небывалым высотам, но и уничтожить неравенство между людьми. Под влиянием разума люди способны очиститься и переродиться, и не только каждый человек в отдельности, но и все общество. Такие идеи и мысли содержатся почти во всех теоретических трудах по искусству того времени.

«Истинная и благороднейшая цель искусства состоит в том, чтобы сделать добродетель ощутительною, предать бессмертию славу великих людей, заслуживших благодарность Отечества, и воспламенить сердца и разум к последованию», — читаем мы в книге А. Писарева «Предметы для художников» (СПб., 1807).

Указывая на современное состояние эстетических взглядов, А. Гевлич в книге «Об изящном» пишет: «В наше время все измеряют математически, и самые удовольствия воображения и сердца подчинили холодной строгости рассудка». Подчиняясь таким законам, художник, естественно, видит свою цель в том, чтобы затрагивать разум, а не человеческие чувства, просвещать и возвышать, а не услаждать и развлекать человека.

Для своего времени эта система художественного образования была полна благородного пафоса, веры в человеческий разум, в чистоту морали, построенной на законах разума. Особенно благотворное действие эта система оказала на академический рисунок, на методы его преподавания, на развитие методики.

Исследуя историю становления и развития методов преподавания рисования в России, мы видим, что достижения в области методики обучения рисунка явились результатом огромной работы отечественных деятелей искусства. В иностранной и отечественной литературе долгое время указывалось, что русская школа академического рисунка целиком и полностью обязана зарубежным специалистам. Эту несправедливость отмечали уже и современники. В «Журнале изящных искусств» мы читаем: «Может быть — по предрассудку весьма неблагоприятному для Отечества, но, к несчастью, вкоренившемуся почти повсюду, долго еще будут отдавать преимущество иностранным, но торжество Русского, природного Гения будет некогда тем блистательнее, чем труднее было превозмочь невыгодное мнение самих соотечественников» 70[21] 71[21] . .

Однако авторитет русской Академии был очень высок. Как мы уже говорили, к этому времени Академия художеств становится центром методической работы по вопросам изобразительного искусства по всей России. Здесь зарождались новые взгляды на искусство и утверждались научные методы преподавания изобразительных искусств для целой сети русских учебных заведений; обсуждались вопросы постановки преподавания не только в самой академии, но и в других художественных школах, училищах, на курсах. Так, Арзамасская школа живописи Р. Ступина находилась под покровительством Академии художеств 72[22] 73[22] . Венецианов постоянно обращался в академию за советом и помощью, рисовальная школа Общества поощрения художеств имела тесный контакт с академией.

Развитие методов обучения в это время идет по восходящей. Не только совершенствуется методика академического обучения, но и начинают самостоятельно развиваться частные системы отдельных художников-педагогов.

Школа А. Г. Венецианова организовалась в 1820-е годы XIX века по типу частных мастерских XVIII века. Видимо, примером для Венецианова послужила частная мастерская В. Л. Боровиковского, у которого он в свое время учился. Это наложило отпечаток на педагогические взгляды Венецианова и на методы преподавания изобразительного искусства.

Хотя Венецианов и советовался с профессорами Академии художеств, все же его метод работы с учениками был отличен от академической системы. Венецианов считал, что основой метода обучения рисунка должно быть рисование с натуры с самых первых шагов обучения. Копирование образцов на начальной стадии обучения рисунку Венецианов считал ненужным и даже вредным. «У него была своя собственная метода преподавания. Он отвергал первоначальное рисование с так называемых оригиналов. Он начинал учение прямо с гипсов и с других предметов, каковы коробочки, яйцо, стул, фуражка, корзинка, находя, что ученик этим способом вместе с линиями привыкнет и к осязанию форм» 74[23] 75[23] . .

Художник, по мнению Венецианова, должен постоянно иметь связь с реальной действительностью, в то время как классическая система художественного воспитания подавляет индивидуальные качества рисующего. Обучая грамоте искусства, педагог должен внимательно относиться к индивидуальности каждого ученика. «Алексей Гаврилович умел передавать всем ученикам своим одно начало, но давал полную свободу развиваться особенностям их талантов; даже учил он нас не одинаковым образом: приноравливался к способностям каждого и только помогал ему своею методою, так сказать, только слегка наталкивая его на прямую дорогу, и оттого каждый шел по-своему хорошо, каждый развивал особенность своего дарования. Это умение давало то, что все ученики шли ровно, никто не выскакивал вперед; а это весьма важное достоинство в преподавателе» 76[24] 77[24] . Это было новым в педагогической системе преподавания рисования.

Главным в овладении искусством рисунка Венецианов считал научные знания, и прежде всего о перспективе. Без научных знаний художник превращался в ничто. Однако науку о перспективе Венецианов понимал по-своему. Под термином «перспектива» он объединил все научные положения академического рисунка. Отсюда его «перспективы» делились на две части: практическую и теоретическую. К практической перспективе он относил приемы перспективного построения изображения на плоскости, при этом научные положения упрощались до предела. К теоретической перспективе он относил теорию теней, анатомию и эстетику. «На рисование или живопись я всегда смотрел со своей точки», — говорил Венецианов. Умение видеть и изображать — это и есть «перспектива» в понятии Венецианова. Конечно, такое смешение понятий заставляло многих смотреть на Венецианова как на провинциала, да и сам Венецианов не сумел разрешить те задачи, которые поставил перед собой. В этом он признался после выхода в свет книги А. П. Сапожникова «Курс рисования»: «Мои многолетние старания о приспособлении начертательной геометрии к живописи убедили меня в необходимости изучения сей науки, а опытами над многими молодыми людьми я имел случай еще более убедиться в важности ее: ибо видел быстрые успехи учения, основанного на ее началах; впрочем, мне не удалось еще подчинить моих опытов, привести к твердым правилам, потому в особенности, что беспрерывно открывались новые, легчайшие, и еще потому, что не имел и времени. Теперь же отличнейший труд почтеннейшего Андрея Петровича Сапожникова... восхитил меня и оживил; это издание внесло любовь мою к художествам тем высоким чувством удовольствия, которое свойственно человеку, надеющемуся на прекрасную будущность для любимого им предмета занятий; с удовольствием сердечного наслаждения сознаюсь даже, что я никогда не имел столько силы, терпения и знания порядка в изложении первых правил рисовального искусства, словом, все тех достоинств, какие вижу в отличной книге Андрея Петровича, с помощью которой каждый родитель или наставник могут взять научно приготовленные для сего фигуры (тела) или сделать линейку, квадрат, куб, цилиндр и конус, заставить ребенка смотреть на них и чертить с них, а от них переходить к вещам, у каждого в комнатах находящимся, сравнивать линии стола и стула с линиями квадрата и куба, подсвечника, чашки и прочего с цилиндром и конусом и так далее» 78[25] 79[25] . .

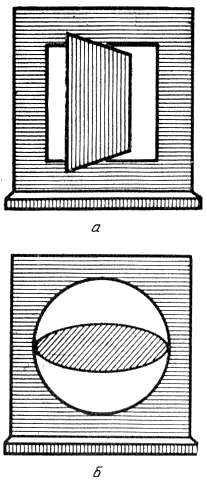

Однако ученики Венецианова стремились развить дальше педагогические стремления своего учителя и то положительное, что ему удавалось достигнуть в разработке методов преподавания рисования. Так, С. К. Зарянко, продолжая дело Венецианова, прекрасно понял главное, за что ратовал известный педагог, раскрывая ученикам правила и законы перспективы, — он стремился к простоте и наглядности. Для этого, считал Зарянко, нужно упростить способы изучения. «Перспектива должна быть до крайности проста и сразу понятна каждому ученику, а для этого... необходимо проделать ряд простейших опытов, чтобы ученик воочию убедился, как все происходит в действительности» 80[26] 81[26] . .

Проделывал ли подобные опыты Венецианов — неизвестно, но те его рассуждения, которые он излагает в статье «Нечто о перспективе», аналогичны данному примеру (Правило I) 82[27] 83[27] . .

Основополагающим в преподавании рисования Венецианов считал поиски такого метода, который бы ближе подводил ученика к натуре, выработку таких правил, которые в простой и ясной форме раскрывали бы сложные законы природы и искусства.

Конечно, полностью согласиться со всеми положениями Венецианова мы не можем, как не могли согласиться и его современники — профессора Академии художеств. Вместе с тем в области методики преподавания Венецианов сделал очень много. Он первый правильно подошел к методике преподавания как к творческому процессу и справедливо подчеркивал роль и значение метода преподавания. Если в Академии художеств методика преподавания рисунка была достаточно ясной, устоявшейся, не требующей особого напряжения от педагогов, так как состав учеников был однородный, то в школе Венецианова этого не было. Ученики в его школе имели самую различную подготовку и уровень развития, их надо было объединить, найти правильный подход к каждому. Одной «методой» обучать всех учеников было невозможно, необходимо было подыскать индивидуальную методику для работы с каждым в отдельности, а это требовало больших усилий, творческого подхода к построению учебного процесса.

До Венецианова над этими сугубо методическими вопросами серьезно никто из художников не задумывался, он первый обратил на них должное внимание. Венецианов одним из первых понял, правда интуитивно, что преподавание искусства — это также искусство. Этим сложным искусством многие профессора Академии художеств не владели.

Метод работы Венецианова с детьми близок методике работы учителей общеобразовательных школ и педагогов учреждений — руководителей кружков, студий, Дворцов культуры. Этот материал может заинтересовать руководителей домов народного творчества, вдохновить их на поиски новых методов и приемов обучения рисунку 84[28] 85[28] . .

Общая постановка художественного образования в Академии художеств, правильный подход к рисунку и методике его преподавания оказали благотворное влияние и на развитие методики преподавания рисования как общеобразовательного предмета. Рисование в этот период преподается во многих учебных заведениях, и вопросы методики преподавания начинают волновать преподавателей рисования. В 1804 году школьным уставом рисование вводится в число учебных предметов во все уездные училища и гимназии. Это потребовало большого количества учителей рисования. Учитывая запросы школы, в 1825 году по инициативе графа С. Г. Строганова в Москве основывается Училище технического рисования, где было отделение, специально готовившее учителей рисования для общеобразовательной школы. В 1843 году Министерством народного просвещения было издано циркулярное предложение о замещении учителей рисования, черчения и чистописания в уездных училищах учениками школы Строганова.

Ощущается острая необходимость в учебных и учебно-методических пособиях. Пособия и руководства по рисованию, которыми пользовались в общеобразовательных учебных заведениях, были предназначены в основном для специальных художественных заведений и начинающих художников. Для общеобразовательных школ требовалось иное направление. В 1834 году выходит в свет «Курс рисования», составленный военным инженером, известным художником-любителем А. П. Сапожниковым. Это было первое методическое пособие по рисованию, предназначенное для общеобразовательных учебных заведений, автором которого был русский художник. В нем указывались новые направления в преподавании рисования, а само рисование рассматривалось не только как специальный учебный предмет, но и как общеобразовательный. В предисловии к изданию 1879 года автор писал: «...цель, с которою учреждены рисовальные классы в большей части учебных заведений, состоит не в том, чтобы сделать из учеников художников, но в том, чтобы развить в них способность изображать на бумаге видимые предметы понятно и правильно» 86[29] 87[29] . .

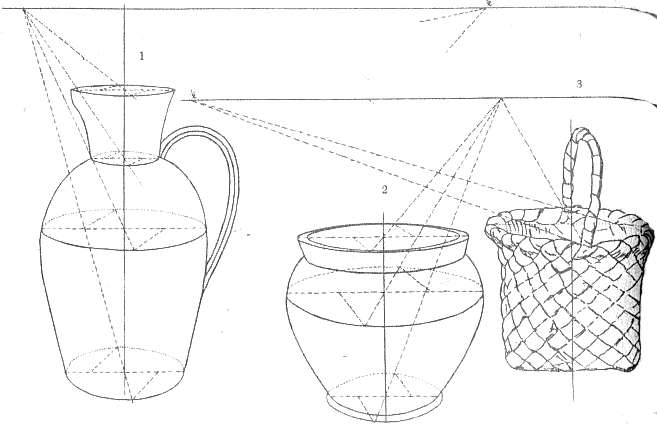

По-новому Сапожников подошел и к методике преподавания рисования. Он поставил своей задачей приучить рисовальщиков во время работы мыслить, рассуждать, анализировать. Этой цели и служила серия моделей из проволоки и картона, которые помогали учащимся понимать строение формы предмета, явления перспективы и законы светотени (рис. 49, 50). Немалую роль в этом деле сыграли его занятия с Шебуевым, вместе с которым он изготовил анатомические муляжи.

49. А. П. Сапожников. Прибор для демонстрации

явлений перспективы: а) квадрата, б) окружности

50. А. П. Сапожников. Прибор для демонстрации явлений светотени

Метод преподавания рисования, предложенный Сапожниковым, произвел переворот в учебно-воспитательной работе. Обучение рисованию во всех общеобразовательных учебных заведениях до выхода пособия Сапожникова проходило исключительно по книге Прейслера, причем царило сплошное копирование с оригиналов. Рисованию с натуры почти не уделялось внимания, а над методом раскрытия отдельных положений реалистического рисунка никто серьезно не задумывался.

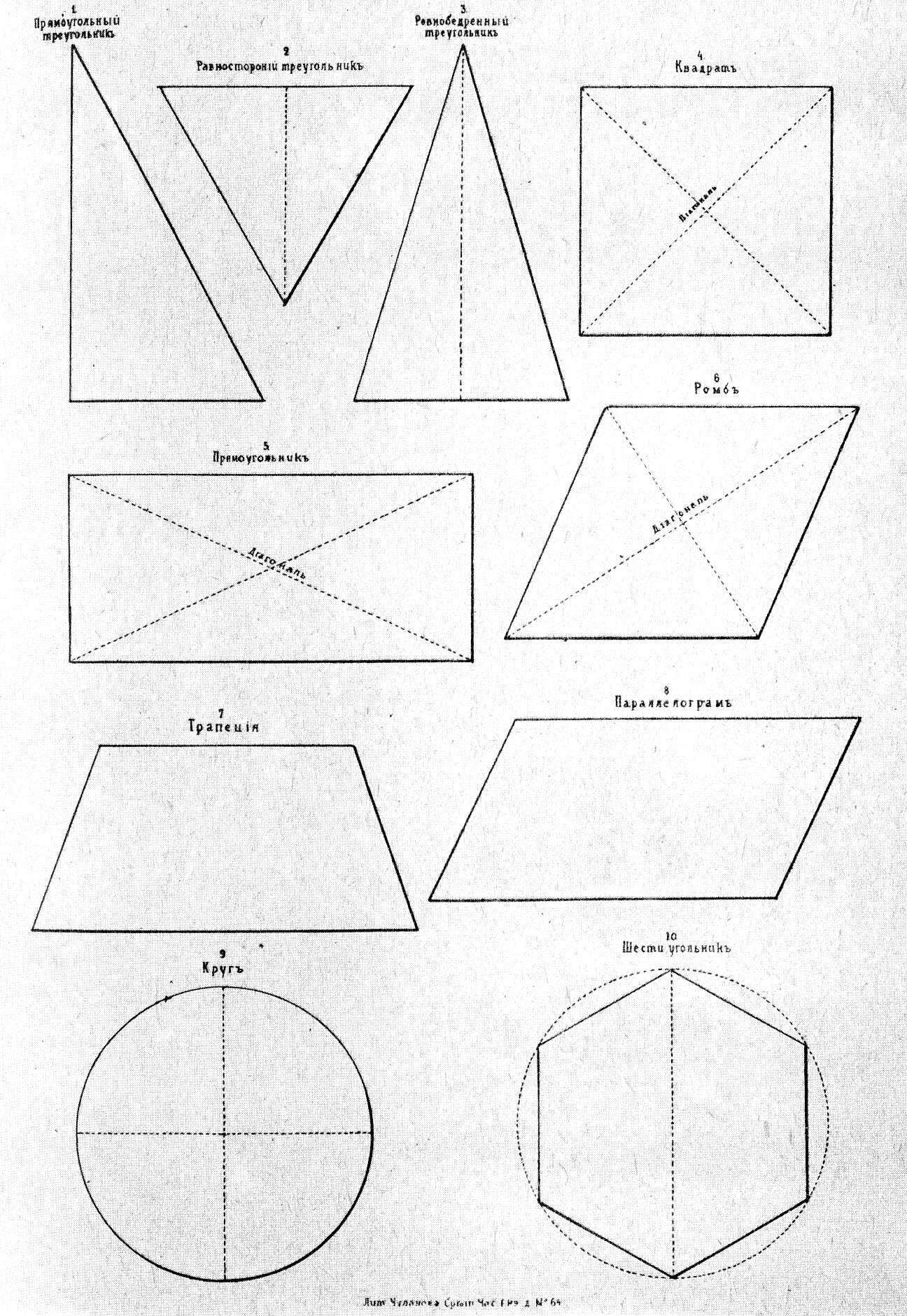

Сапожников указывал, что лучшим средством помочь ученику правильно построить изображение формы какого-либо предмета является метод ее упрощения в начальной стадии рисования. Вначале ученик должен определить геометрическую основу формы предмета, а затем уже переходить к уточнению. «Одним из таких способов является способ разложения любого из видимых предметов на простейшие геометрические фигуры, каковы треугольники, четырехугольники и тому подобное, — писал Сапожников. — Нет животного, птицы, насекомого, цветка, растения, формы которых в общем не могли быть окованы сказанными фигурами; нет почти случая, где фигуры эти не послужили бы остовом для описания около последнего подробностей контура данного предмета» 88[30] 89[30] . .

По мнению Сапожникова, учитель должен не столько выправлять рисунок ученика, сколько объяснять его ошибку словесно. «Обучающий должен поправлять рисунки учеников словами и уметь доводить учеников вопросами до того, чтобы они по собственному соображению могли правильно направлять каждую из поставленных перед ним новых моделей, следующих одна за другой по порядку преподавания» 90[31] 91[31] . Для достижения этой цели и служат методические модели. Модели у Сапожникова служат не для срисовывания, а для раскрытия закономерностей строения натуры. Они находятся рядом с натурой и помогают ученику разобраться в особенностях конструкции формы. Так, при рисовании гипсовой головы Сапожников предлагает пользоваться проволочной моделью: «Быв поставленная рядом и в том же повороте с гипсовою головою, служащею для образца, она может пояснить перспективное изменение частей, ее составляющих» 92[32] 93[32] (рис. 51).

Новый метод, предложенный Сапожниковым, нашел самое широкое распространение не только в общеобразовательных школах, но и в специальных художественных учебных заведениях. Успех нового метода преподавания объяснялся тем, что он наглядно и просто раскрывал самые сложные моменты анализа формы предмета при помощи наглядных средств.

Все специалисты и критики давали самую высокую оценку методу Сапожникова, однако в методической литературе имя его не было должным образом отмечено. Много писалось и говорилось о методе братьев Дюпюи, Гальяра, указывалось, что их метод «новейший и лучший метод обучения», а об А. П. Сапожникове не было ни слова. Между тем метод Сапожникова имел много общего и с моделями Дюпюи, и с моделями Гальяра, и опубликован он был раньше (метод Сапожникова — в 1834 году, Дюпюи — в 1842, а Гальяра — в 1844 году). Кроме того, метод Сапожникова имел преимущество по сравнению с методом Дюпюи. Дюпюи использовал методические модели в качестве натуры, Сапожников же предлагал свои модели только в качестве наглядного пособия для раскрытия закономерностей строения формы, законов светотени и перспективных явлений.

51. А. П. Сапожников. Конструктивная модель головы

Положительные моменты методики преподавания А. П. Сапожникова не потеряли своей значимости и в наше время.

«Курс рисования» Сапожников начинает со знакомства с различными линиями, затем углами, после чего идет освоение различных фигур. Прежде чем приступить к рисованию объемных предметов, Сапожников предлагает продемонстрировать учащимся с помощью специальных моделей законы перспективы, опять начиная с линий, затем переходя к различным поверхностям и, наконец, к геометрическим телам.

Законы распределения света на поверхности формы предметов Сапожников также объяснял с помощью наглядных методических пособий. Это белые, согнутые различным образом картонки, а также картонки, поставленные в различных положениях по отношению к падающему свету, служащие для наблюдения света, тени, полутени, рефлексов и падающих теней. Освещение круглых тел объясняется точно так же, как и многогранных. Рисующий представляет себе для этого только грани, постепенно все уменьшающиеся по своей ширине до тех пор, пока они не сольются в одну поверхность.

Заканчивалась первая часть «Курса...» рисованием головы человека.

Вторая часть «Курса...» посвящена рисованию человеческой фигуры, а также некоторым правилам композиции. Сапожников эту часть считал дальнейшей ступенью в обучении рисованию, а также в последующем приобщении любителей искусства к творческо-композиционной работе. Однако, несмотря на лаконизм и краткость изложения учебного материала, эта часть «Курса...» вышла за пределы тех скромных задач, которые ставил перед собой Сапожников. Она была приемлема не только для самодеятельных художников, но и для художников-профессионалов и в дальнейшем стала использоваться как учебное пособие в специальных художественных учебных заведениях. Поэтому в первых изданиях эта часть начиналась с XX главы, а в последующих — с I главы как самостоятельное учебное пособие для художников.

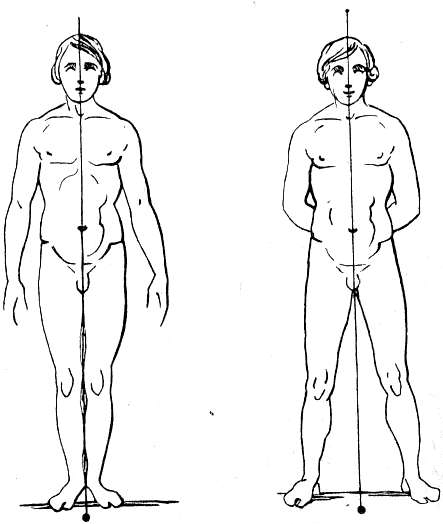

Изложение материала во второй части пособия начинается со знакомства с размерами человеческого тела и скелетом. Сапожников пишет: «Основою человеческого тела служат кости, соединенные в своих сочленениях и составляющие общую связь, называемую скелетом …Длина костей взрослого человека не изменяется, полнота же и худощавость тела его зависят от увеличения и уменьшения объема мускулов, следовательно, что при размере человеческого тела, правильнее принять в основание положение и пропорцию его костей» 94[33] 95[33] , фигуру человека Сапожников, как и Лосенко, разбивает на 30 частей. Единицей измерения служит высота стопы — «вышина следка» (рис. 52).

52. А. П. Сапожников. Пропорции фигуры человека

Глава «Об основных точках человеческого тела» повествует об узловых пунктах (точках), на которые рисовальщику надо обратить особое внимание, так как они являются основными ориентирами, в каком бы положении тело человека ни находилось. «Зная сущность и необходимость основных точек,— говорит Сапожников, — для верного изображения положения целой фигуры человека, надобно с подробностью рассмотреть их на каждом члене и, вместе с тем, указать на зависимость движения этих членов» 96[34] 97[34] . .

В главе «Равновесие человеческого тела» Сапожников знакомит рисовальщика с законами равновесия тел (статикой) и правилами изображения человеческой фигуры в движении (рис. 53, 54). Автор наглядно показывает, как надо устанавливать ось равновесия: вертикаль должна пройти от яремной ямки к середине расположения пяток, если фигура опирается на две ноги; если фигура опирается на одну ногу, то вертикаль соединяет яремную ямку и середину пятки, на которую опирается человек. В последнем случае надо учитывать, что кости таза сместятся в сторону той ноги, на которой человек стоит. Оси плечевого и тазобедренного суставов также изменят свое направление: ось таза от ноги упора пойдет книзу, а плечевого пояса — в противоположную сторону. «Художнику, копирующему натурщика (который в постановке своей невольно должен сохранить равновесие), можно ограничиться знанием простейших начал статики; они необходимы для руководства в рисунке, потому что облегчают понятие о равновесии человека и определяют с точностью движение и постановку его фигуры» 98[35] 99[35] . .

Заканчивается раздел рисования человеческой фигуры методическими указаниями для преподавателей, где автор подчеркивает важность активизации познавательной деятельности учащегося во время рисования с натуры: «Обучающий, установя натурщика, указывает на положение всех частей его тела, которые определяются основными точками , объясняет постановку фигуры и линию центра тяжести , посредством нескольких отвесов.

Художник, рисующий наглядно , никогда не будет в состоянии судить правильно о своем рисунке. Не рассуждая о проведенных чертах, не зная, какие точки на теле могут служить основанием для первоначального очертания фигуры, такой художник беспрестанно будет делать грубые ошибки противу здравого смысла. Давно уже сказано, что «надо рисовать головою, а не руками» 100[36] 101[36] . .

53. А. П. Сапожников. Законы равновесия

54. А. П. Сапожников. Законы равновесия

Заканчивается «Курс рисования» разделом «Сочинение картин», в котором автор знакомит учащихся с некоторыми правилами перспективы, необходимыми при создании картин, после чего следует изложение основ композиции. Здесь Сапожников как бы предвосхищает будущее расширение видов занятий изобразительным искусством на уроках рисования в общеобразовательных школах (в частности, тематическое рисование).

Навыки в рисовании не только дают необходимую подготовку человеку для успешной работы в различных специальностях, но и содействуют развитию творческой мысли, что также крайне необходимо человеку в жизни. «Художник, выучившийся правильно рисовать с натуры человеческую фигуру в различных положениях, выучился только еще одной азбуке. Ему надобно от простого изображения предметов, как они есть в природе, перейти в область фантазии .

Расстояние между писцом, переписывающим рукопись, и писателем творящим (т. е. излагающим свои идеи языком изящным), точно то же как и между рисовальщиком, копирующим человеческую фигуру, и живописцем, производящим картину» 102[37] 103[37] . .

Метод преподавания Сапожникова давал прекрасные результаты, и Академия художеств впоследствии не раз выносила решения о переиздании книги Сапожникова. В предисловии к изданию 1875 года читаем: «То чем книга И. Д. Прейслера была для прадедов и дедов наших; для нашего времени представляют курсы рисования покойного Сапожникова, с талантом изобретательного рисовальщика - художника соединяющего в себе просвещенные понятия об искусстве и его требованиях. Неудивительно поэтому, что составленные Сапожниковым курсы в первую же пору обнародования их встречены были с полнейшим сочувствием и верою, вполне оправдавшеюся впоследствии всеми теми, кто так или иначе должен был стоять близко к делу обучения рисованию. В кружках русских художников труды Сапожникова пользуются громаднейшею известностью, и редкий из посещавших классы Академии художеств не держал и не держит у себя составленные им книги, как настольные, ничем покуда на русском языке незамененные» 104[38] . .

Идея использования изобразительного искусства в общеобразовательных школах находит отражение и в целом ряде работ, изданных в начале XIX века. Так, А. Войцехович в книге «Опыт начертания общей теории изящных искусств» указывает на необходимость создания теоретических работ по искусству в целях общего развития людей. Он писал; «Просвещение в России идет быстрыми шагами к совершенству, большая часть отраслей учености принесла уже зрелые плоды, и юные питомцы имеют многочисленные пособия к легчайшему прохождению первоначального пути наук; однако ж, учащиеся все еще нуждаются в учебных книгах по теоретической части изящных искусств» 105[39] . .

Искусство, считал Войцехович, помогает человеку шире видеть мир, и его элементарными основами может овладеть каждый человек, если он будет систематически и с детских лет заниматься им. «Искусство, вообще, есть не что иное, как умение что-либо сделать, приобретенное посредством изучения и многократных опытов» 106[40] . .

Рисование помогает познать форму предметов и лаконичными средствами «посредством одного очертания» изобразить их 107[41] . .

Рисунком мы передаем наше представление о предмете, говорит Войцехович, поэтому это представление должно быть правильным, объективным, и этот принцип должен быть положен в основу методики преподавания. «Истина есть сходство наших представлений, или понятий, с самою вещью. Она должна быть основанием каждого произведения изящных искусств» 108[42] . .

Хотя искусство и основывается на чувствах, путеводителем должны быть сознательные логические рассуждения: «Восторг и энтузиазм требуют верных путеводителей, которые суть: Ум, Разум, Рассудок» 109[43] . .

В 1844 году Г. А. Гиппиус издает труд — «Очерки теории рисования как общего учебного предмета», посвященный рисованию как общеобразовательному предмету. Это был первый капитальный труд по данной теме, он охватывал как общетеоретические вопросы педагогики и изобразительного искусства, так и вопросы методики преподавания рисования. Здесь были сконцентрированы все передовые идеи педагогики того времени. Сим автор писал: «Относительно источников, которыми я пользовался, долгом почитаю сказать, что большую часть оных я почерпал из опыта, во время самого преподавания, но многое заимствовал также и из сочинений известнейших педагогов и других писателей, каковы, например: Гербарт, Пимейер, Шварц, Денцелъ, Дистервег, Гразер, Бенеке, Браубах и, в особенности, Песталоцци, уроками которого я сам имел счастие пользоваться» 110[44] . .

Книга делится на две части — теоретическую и практическую. В теоретической части излагаются основные положения педагогики и изобразительного искусства. В практической части раскрывается методика обучения.

Уже во введении автор указывает, что рисование как общеобразовательный предмет нельзя преподавать так же, как в специальных художественных школах, методика преподавания здесь должна быть иной: «Обучать однако же питомцев наших в учебных заведениях точно таким же образом, как мы сами учились, — нельзя; потому что мы посвящали себя исключительно искусству; а цель воспитания в училищах совершенно другая, и состоит в приготовлении детей не по одному только какому-либо предмету наук, но по многим вместе, т. е. в образовании многостороннем, в развитии всех человеческих способностей таким образом, чтобы один предмет науки служил пособием другому и чтобы, несмотря на разнообразие учебных предметов, все они в уме учащегося соединялись в одно целое; а об этом-то именно и не помышляли никогда доселе преподаватели рисовального искусства» 111[45] . .

С таким взглядом на методику преподавания рисования мы встречаемся впервые не только в отечественной литературе, но и западноевропейской.

Гиппиус стремится научно-теоретически обосновать каждое положение методики преподавания рисования. По-новому он рассматривает и сам процесс преподавания. Методика преподавания, говорит Гиппиус, не должна придерживаться определенного шаблона, разными методами преподавания можно достигнуть хороших результатов. В этом отношении Гиппиус предвосхищает современное понимание методики преподавания как искусства преподавания: «Первоначальное обучение рисованию не должно ограничиваться, сколько мне кажется, только советами и известными правилами, но требует строгого систематического изложения, как и всякая другая наука; за всем тем весьма несправедливо было бы думать, что та или другая метода заслуживает предпочтение перед всеми прочими. Одной и той же цели можно достигнуть различными путями, несмотря на то, что предлагаемая мною метода первоначального обучения, имея целию единственно только изощрение зрения учащихся посредством наглядности, развитие их умственных способностей, их чувства к изящному и их охоты к учению,— столь проста в своем основании и так естественна, что для достижения этой цели не может быть различных путей. Гораздо труднее и даже почти невозможно дать определенную форму учению, которое следует за первыми началами, потому что деятельность умственная требует неограниченной свободы и вообще весьма различного направления, смотря по состоянию, полу и предназначению учащихся» 112[46] . .

И далее: «Обучение рисованию есть искусство и требует человека, знающего дело; в этом нетрудно увериться тому, кто начальствует учебным заведением и им от души занимается. Такой человек старается не только упражнять детей, но и возбуждает собственную их деятельность, применяется к духовной потребности каждого воспитанника, нисколько не упуская из виду общности преподавания» 113[47] . .

Чтобы научиться правильно рисовать, нужно научиться рассуждать и мыслить, говорит Гиппиус, а это необходимо всем людям, и надо это развивать с детского возраста: «Говорить значит: думать вслух, а рисовать — думать видимо. Кто рисует, тот думает формами и облекает ими каждую мысль свою. Мы тогда только основательно говорим, когда основательно думаем; так и рисовать правильно можем только то, что со вниманием рассмотрим; следовательно, чтобы научиться рисовать, должно сначала выучиться думать при пособии зрения. Так наглядность, возбуждая представления и обращая их в понятия, составляет превосходное средство изощрения детского ума, — истинную первоначальную логику» 114[48] . .

Много ценных методических советов и рекомендаций дает Гиппиус во второй части своей книги «Первоначальное обучение. А. О наглядности». В примечаниях он пишет: «Учение о наглядности представлено здесь не так, как оно выдумывается за письменным столом; но так, как оно произошло и развилось действительно в кругу детей. Хорошо обдумав план постепенного естественного развития, учитель должен только начать, чтобы возбудить деятельность учеников: а впоследствии только показывать направление к назначенной цели. Каждый ученик должен иметь свой глаз, свой язык, свое собственное мнение» 115[49] . .

Методика преподавания, по мнению Гиппиуса, должна основываться не только на данных практической работы, но и на данных науки, и прежде всего психологии: «Психолог подметит то, каким образом дитя получает понятие о свете, виде, объеме, расстоянии и посредством которых оно учится видеть, само того не зная. Одни глаза ничему не научат нас: нас учит ум наш, который посредством чувств привыкает мерить, сравнивать и чувствовать. Следственно, надобно знать ум детский, дать ему идеи, — тогда и телесный глаз утончится» 116[50] . .

К учителю Гиппиус предъявляет очень высокие требования. Педагог должен не только много знать и уметь, но и выступать перед учениками как актер: «Учитель в некотором отношении должен подражать актеру: точно как актер никогда не должен показывать собственное свое расположение духа, но только такое, которого требует роль; так и учитель, входя в класс, должен приносить с собой спокойное, веселое расположение духа. Кто к тому не способен, тот не учитель» 117[51] . .

Работа каждого ученика должна быть в поле зрения преподавателя; «Надобно осматривать все ученические работы; и хотя это в полных классах отнимает довольно времени, но и здесь опыт и навык много облегчают. Тетради должны лежать открытыми пред каждым из учащихся, учитель ходит между лавок и смотрит наскоро, что так или не так сделано» 118[52] . .

С вопросами методики Гиппиус тесно связывает обеспечение класса оборудованием и материалами: «Как худым пером невозможно хорошо писать, так точно нельзя хорошо рисовать худым карандашом. Следственно, учитель должен заботиться о хорошем материале; никто более его не чувствует в нем нужды, никому другому недостаток в хорошем материале столь не чувствителен, как учителю. Пусть же он потрудится выбрать оный» 119[53] . .

Труд Г. А. Гиппиуса явился значительным вкладом в теорию и практику преподавания рисования как общеобразовательного предмета, он во многом обогатил методику преподавания. Не случайно в своем отзыве на книгу Гиппиуса А. Эриксен писал: «Если же к сказанному выше я прибавлю, что главное основание методы Г. Гиппиуса состоит в побуждении детей к размышлению, то нельзя не согласиться, что оная имеет решительное преимущество пред всеми, доселе известными и, к сожалению, может быть, слишком благосклонно принимаемыми методами» 120[54] . .

Такого серьезного и глубокого изучения вопросов методики преподавания в тот период мы не находим ни у одного, даже самого выдающегося представителя педагогической мысли. Все они ограничивались изложением общетеоретических положений педагогики, на которых должна строиться методика; художники-педагоги основное внимание обращали на правила рисования. Между тем основная масса учителей нуждалась именно в раскрытии самой методики преподавания, и в этом плане Гиппиус сделал дело огромной важности. Многие исследователи истории методов обучения рисования эти важные моменты опускали в своих трудах. Так, например, М. М. Попов в своей «Иллюстрированной истории методики рисования» говоря о Гиппиусе, совершенно не обратил внимания на методическую сторону, а ограничился лишь изложением содержания глав книги. Да и вообще русским методистам он не уделил должного внимания. Всей истории развития педагогической мысли в России он отвел лишь несколько страниц в конце книги, отдавая предпочтение зарубежным методистам. Между тем русская школа рисунка, в особенности в первой половине XIX века, находилась на очень высокой ступени развития и ее вклад в теорию и практику преподавания был весьма значительным.

Много было сделано в этот период и в области издания различных пособий, руководств и самоучителей по рисованию. Целый ряд пособий представляет большой интерес как с методической точки зрения, так и с точки зрения художественного оформления.

К числу таких пособий относятся: Соколов Н. Новейшая рисовальная азбука. М., 1808; Станкевич Н. Рисовальная школа. СПб. 1811; Краткое наставление о рисовании и черчении. СПб., 1811. Книга может заинтересовать методистов средней общеобразовательной школы. Новейший учитель рисования. М., 1815; Учитель рисовального художества, или Основательные правила к усовершенствованию юношества, обучающегося рисовальному искусству с 30 фигурами. М., 1816. Книга представляет интерес для художников-педагогов; Кинигер Т. Начальные и главные основания рисовального искусства. М., 1817, 1928. Методическое пособие по рисованию типа руководства Жюльена. Имело широкое распространение, однако предназначалось главным образом для копирования; Новейшее руководство к рисовальному искусству. М., 1818; Франкер Л. Руководство к линейному рисованию. СПб., 1831. Басин П. и Сапожников А. Анатомия для живописцев и скульпторов. СПб., 1832; Способ рисования с натуры с первого урока, основанный на правилах геометрии и перспективы. М., 1833; Рейсиг . Об изучении искусства рисования. СПб., 1840. Автор высказывает ряд оригинальных мыслей о специфике преподавания рисования с натуры в средней художественно-промышленной школе; Лангер В. Краткое руководство к познанию изящных искусств, основанных на рисунке. СПб., 1841. Содержательная книга о роли и значении рисунка в изобразительном искусстве.

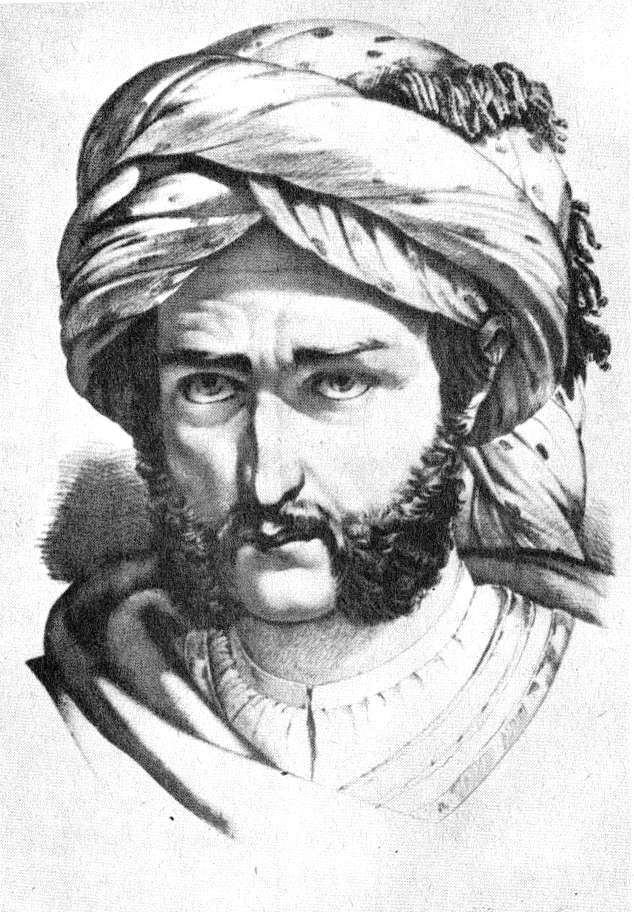

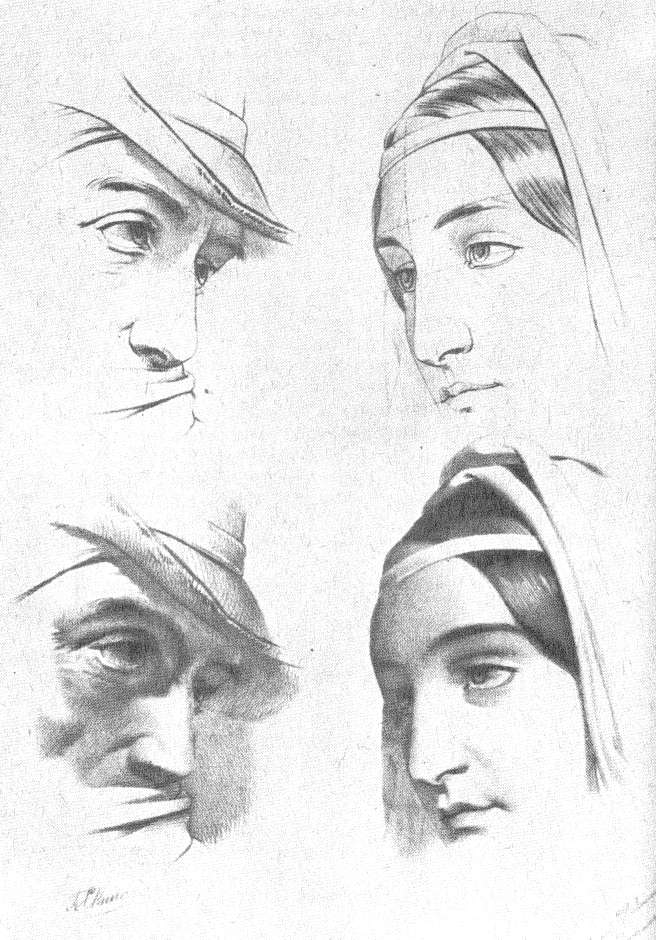

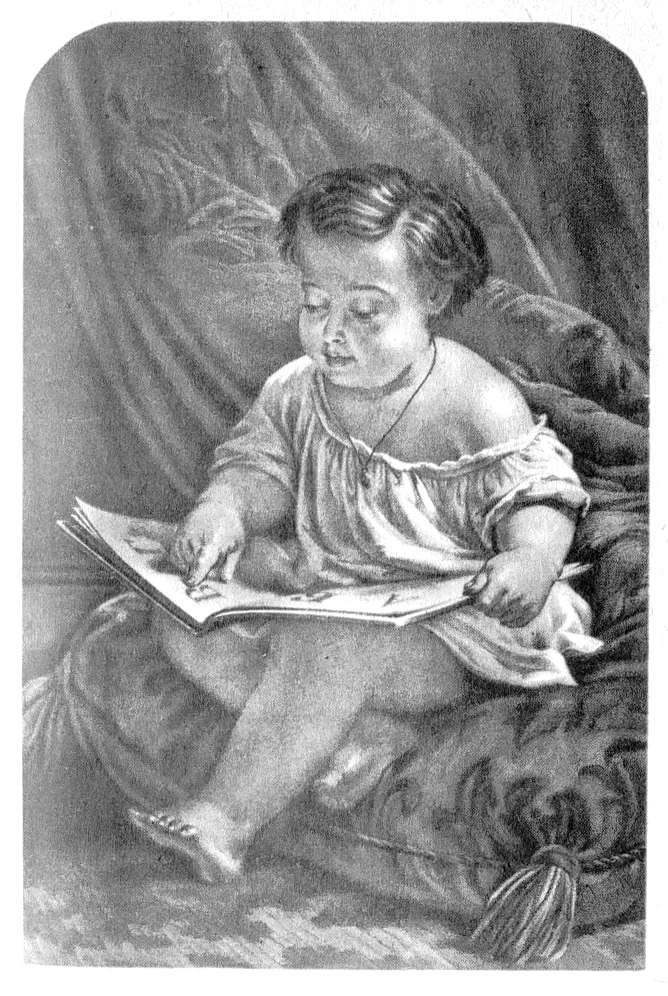

Особый интерес представляет издание «Рисовальная школа на 20 листах, изданная Обществом поощрения художеств» (СПб, 1844). Это альбом таблиц-рисунков без текста. Рисование начинается с изучения частей человеческого лица и головы (рис. 55, 56). Здесь наглядно показывается методика работы, в основе которой лежит линейное построение рисунка, и предлагаются методы выявления формы. Основная задача пособия — раскрыть богатые возможности рисунка карандашом. Техника рисунка в этом альбоме очень высокая. Мастерски передается фактура материала: блеск глаз, фактура волос, мягкость человеческой кожи.

Изучив части головы, ученик переходит к рисунку всей головы (рис. 57). Здесь также объясняется, как следует пользоваться штрихом, как должен штрих подчеркивать и выражать характер формы, как надо передавать фактуру материала. Так, в рисунке юноши в шляпе прекрасно передано освещение, тень на лице от полей шляпы и рефлексы на лбу (рис. 58).

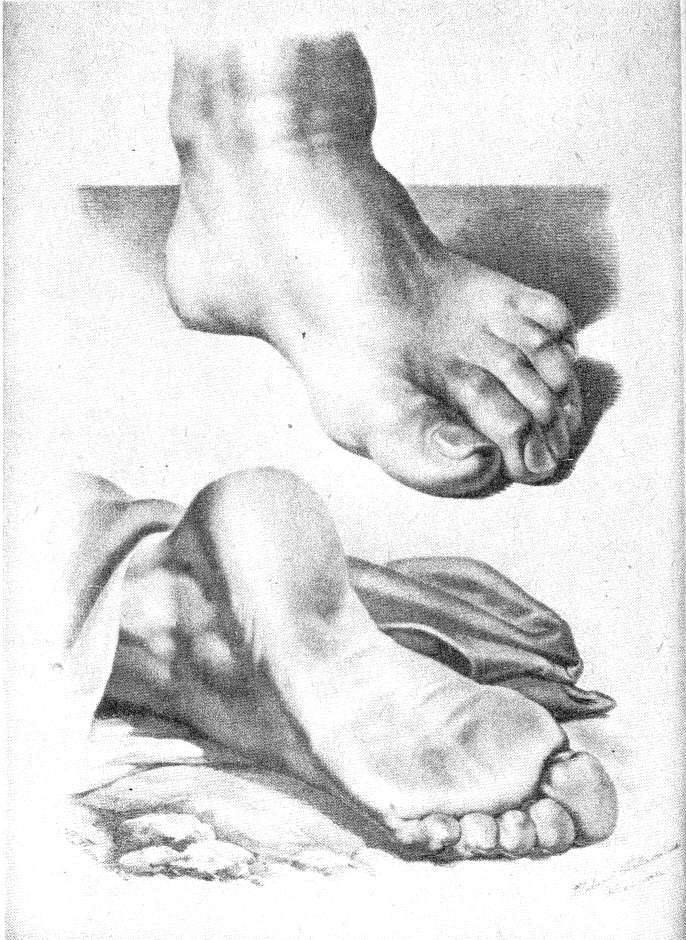

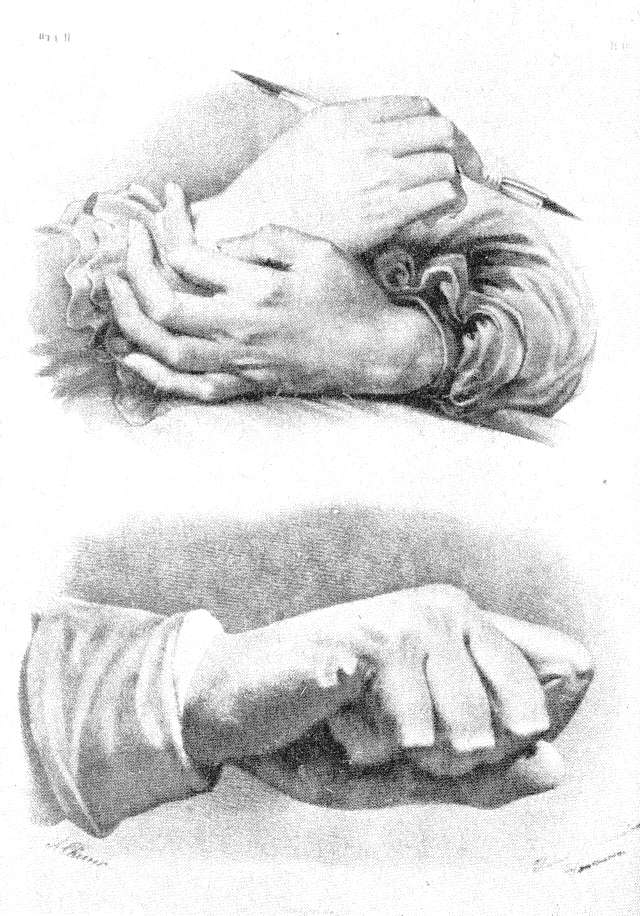

Освоив рисование головы, ученики изучали рисунок кистей рук и следков ног (рис. 59).

55. А. Т. Скино. Таблица из пособия

56. А. Т. Скино. Таблица из пособия

57. А. Т. Скино. Таблица из пособия

58. А. Т. Скино. Таблица из пособия

59. А. Т. Скино. Таблица из пособия

Поскольку автор этого пособия, учитель Московской рисовальной школы А. Т. Скино, продолжал свою работу по созданию методических пособий и руководств по рисованию и во второй половине XIX века, а также учитывая, что развитие методов преподавания не имеет резких границ, мы считаем целесообразным обратить внимание читателя только на те пособия и руководства, метод изложения материала в которых характерен для первой половины XIX века.

В 1864 году Скино издает второе пособие: «Курс рисования, состоящий из 34 номеров». В этой книге, подобно первому альбому, сохраняются те же принципы и методы рисования. Добавлено несколько новых рисунков.

В 1873 году Скино в соавторстве с Фебрини 121[55] выпускает пособие «Школа рисования, черчения и перспективы для всех возрастов. Теоретическое и практическое изложение правил» (рис. 60). Это пособие отличается от предыдущих тем, что в нем даются методические указания, как следует приступить к рисунку, как вести построение изображения. Скино уже не просто показывает, как надо рисовать, но и дает ученику поурочное распределение заданий, старается организовать и методически упорядочить работу рисовальщика.

Иначе здесь Скино подходит и к созданию методических таблиц-рисунков. Если в предыдущих изданиях он употреблял вспомогательные линии (вертикаль и горизонталь) как отвлеченные, служащие лишь дополнительными ориентирами, то здесь уже вспомогательные линии выражают конструктивную основу формы. Это ясно видно на рисунке 61 (пунктирные линии). Профильная линия разреза глаз, надбровных дуг, основания носа выражает конструктивную основу формы головы и закономерность пропорционального членения ее на части.

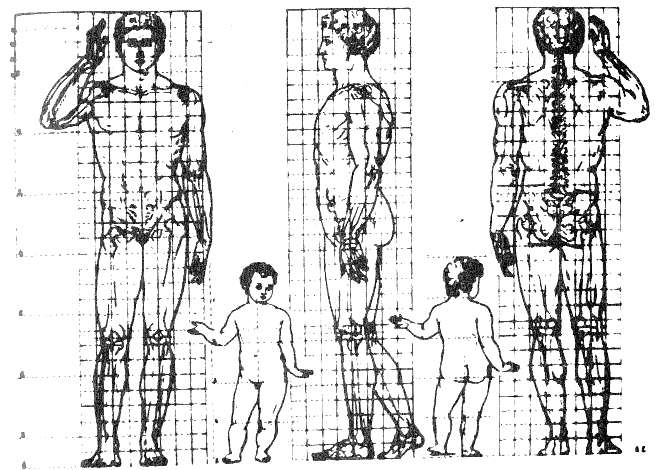

По-иному трактует Скино и рисование фигуры человека. Вначале он знакомит ученика с законами членения человеческой фигуры на части и строением скелета (рис. 62), затем изучаются детали фигуры — руки, нош, торс (рис. 63).

Заканчивается курс рисованием фигуры (рис. 64) и пейзажа.

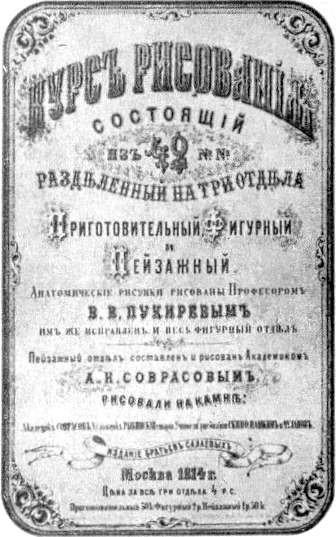

В 1869 году А. Т. Скино принял участие в разработке методического пособия по рисованию под руководством В. В. Пукирева и А. К. Саврасова — «Курс рисования, состоящий из 42 номеров, разделенный на три отдела» (рис. 80).

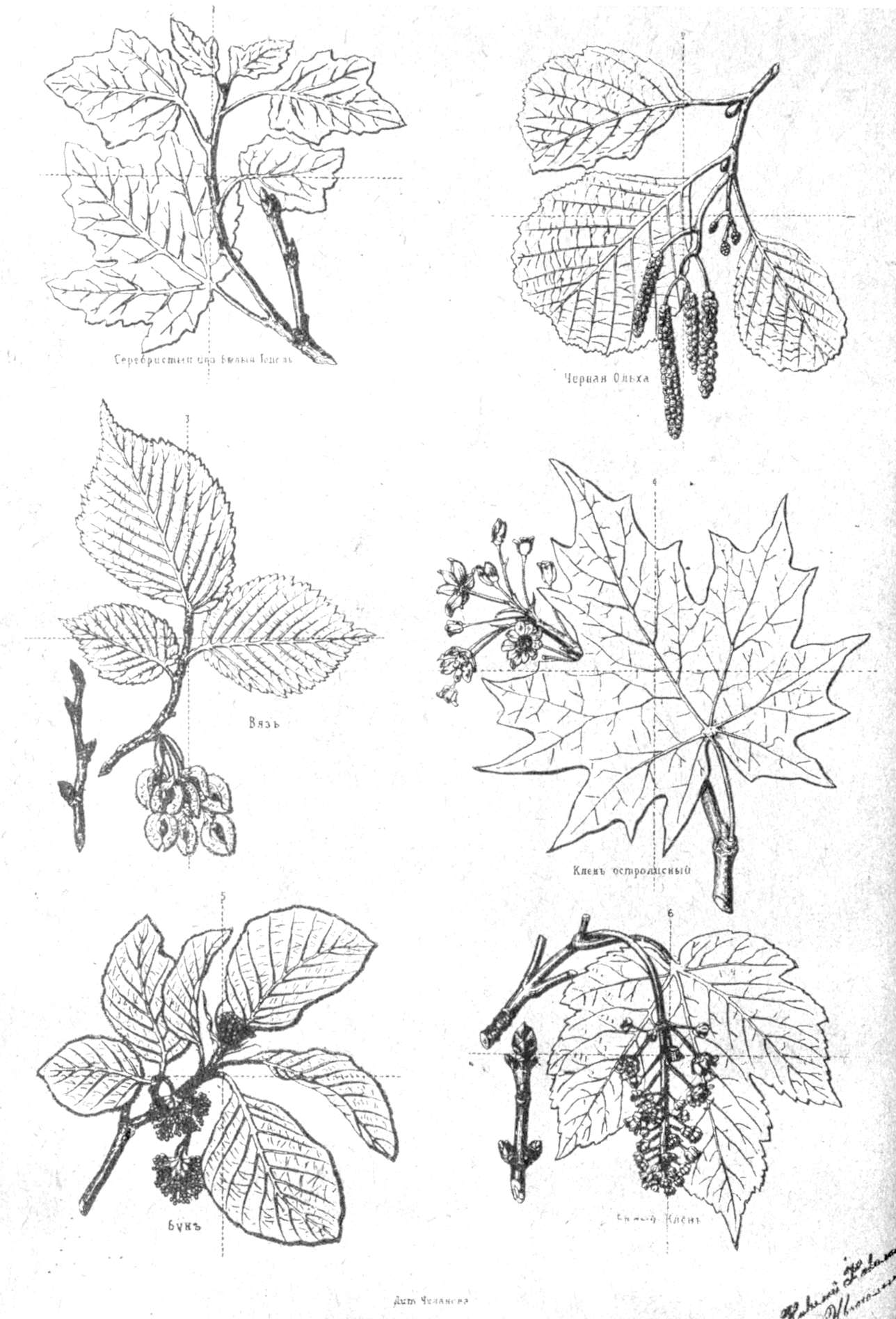

Курс начинается с рисования плоских фигур. Вначале ученик знакомится с различными линиями и плоскими геометрическими фигурами (рис. 65, 66), затем переходит к линейному рисованию различных предметов, орнаментов и листьев растений (рис. 67). Этим заканчивается первый раздел.

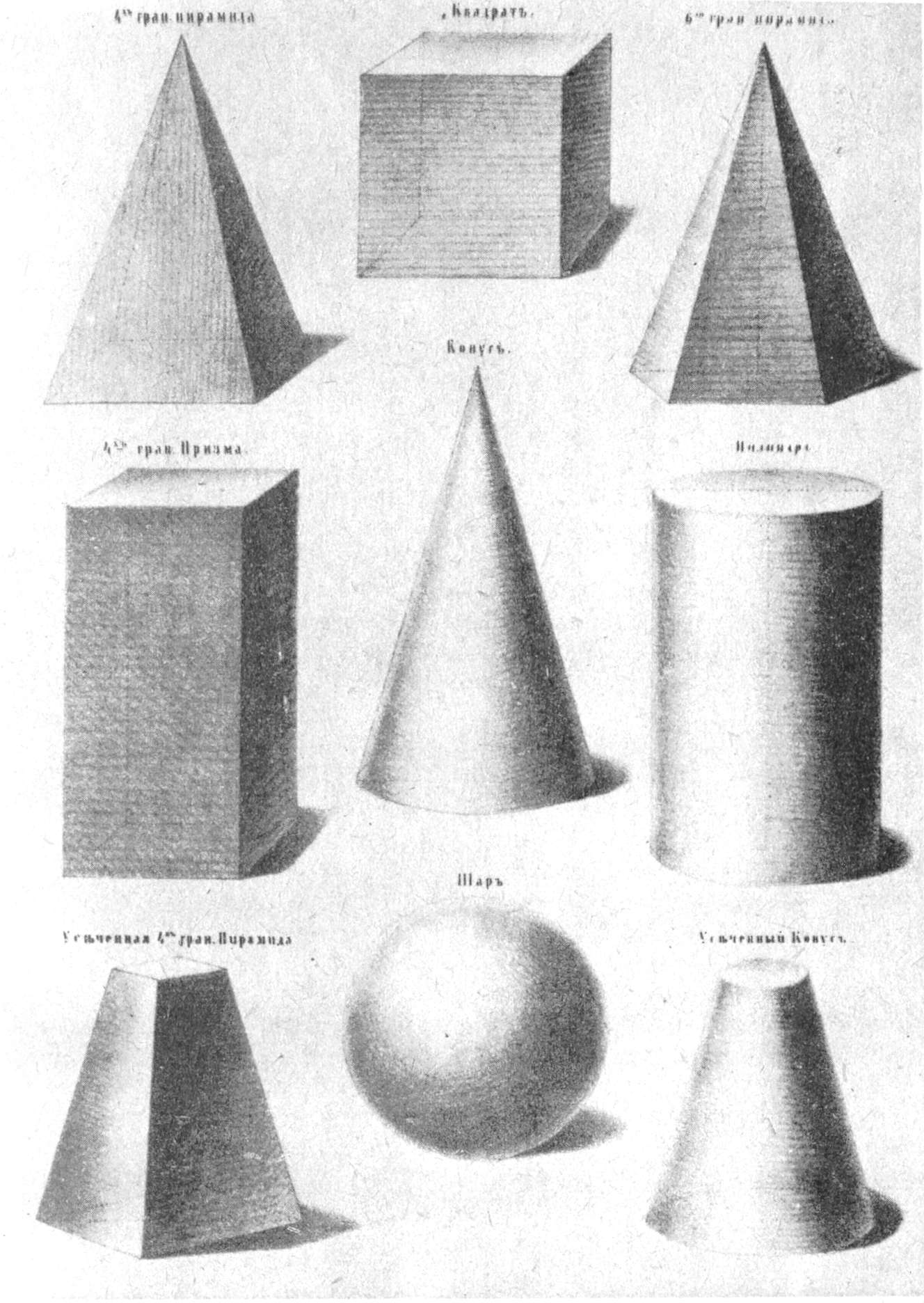

Второй раздел, посвященный объемному рисованию, начинается с рисования геометрических тел — куба, призмы, пирамиды, конуса (рис. 68). Здесь ученику указывается, как надо анализировать форму предметов, следить за конструктивной закономерностью строения формы (пунктирные линии), как выявлять объем при помощи светотени. Штрихи накладываются не в хаотическом беспорядке, а строго по форме, указывая направление каждой отдельной плоскости.

Далее следует рисование частей человеческого лица, головы и частей фигуры (рук, ног). После этого ученик переходит к рисованию головы, торса и одетой фигуры человека (рис. 69,70).

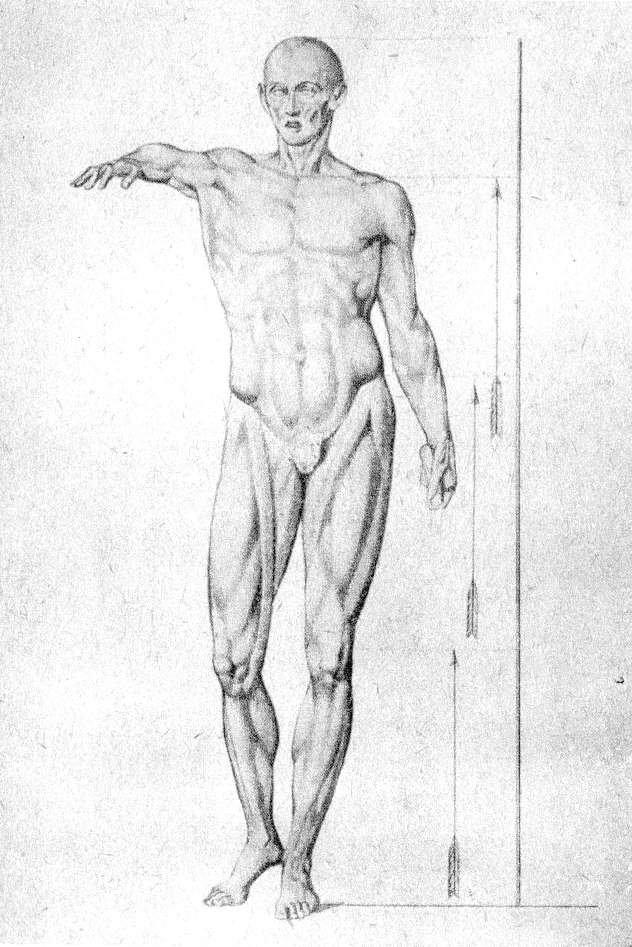

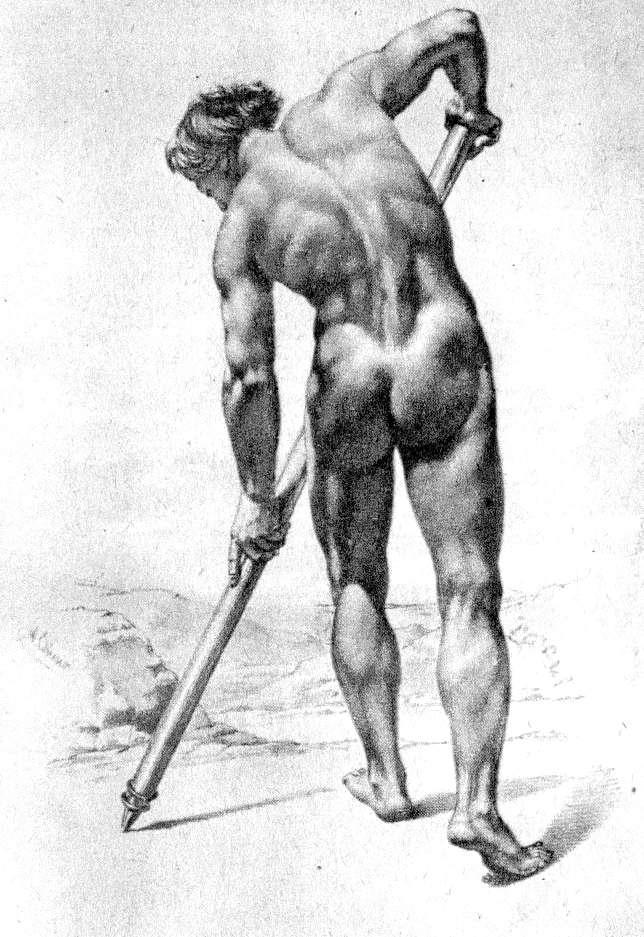

Рисование обнаженной фигуры человека начинается с изучения анатомии (рис. 71). Анатомическая фигура Гудона в рисунках Пукирева показывается со всех сторон — сзади, спереди, сбоку. Одновременно прослеживаются закономерности пропорционального членения фигуры на части. Заканчивается второй раздел рисованием обнаженной фигуры человека (рис. 72).

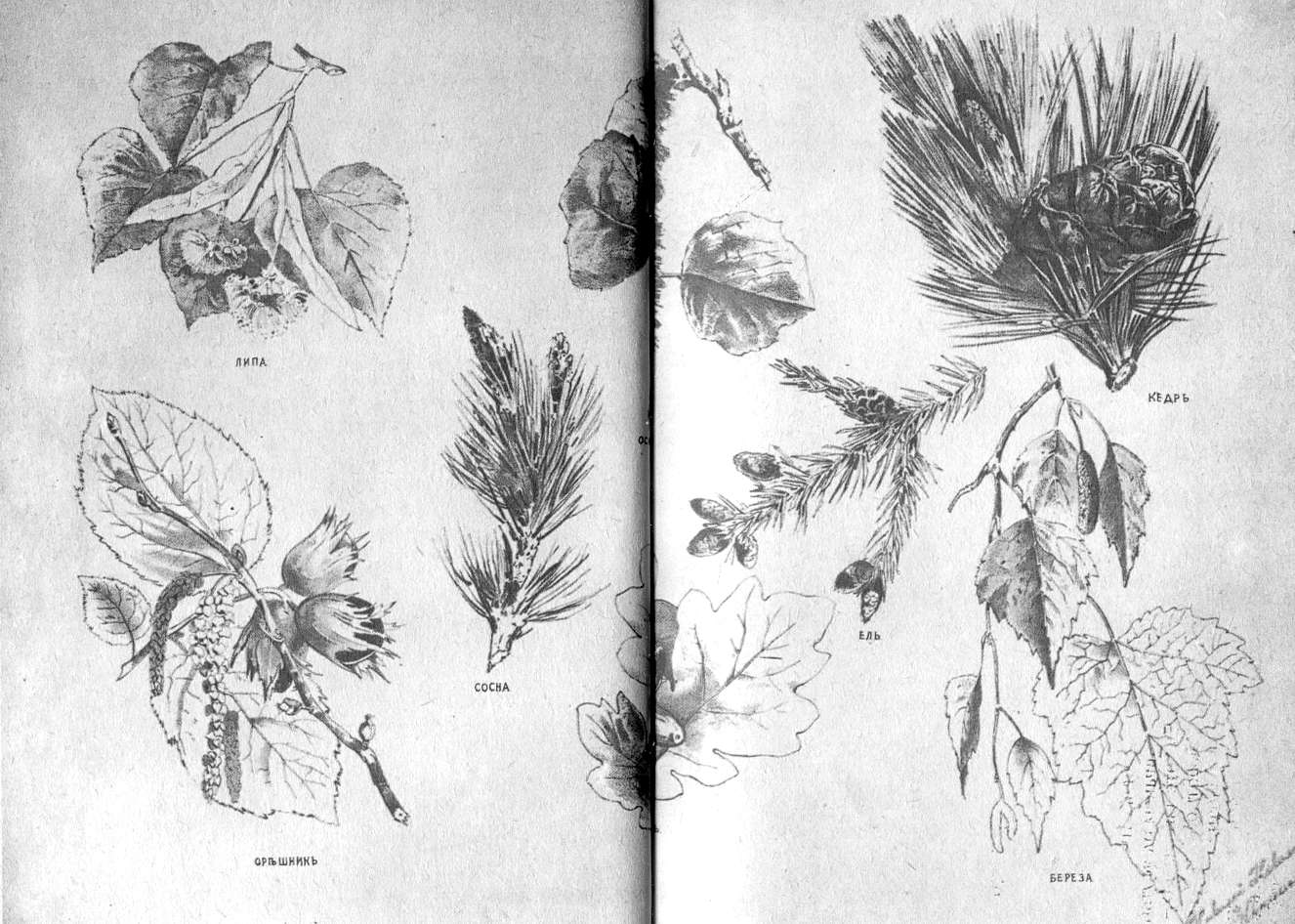

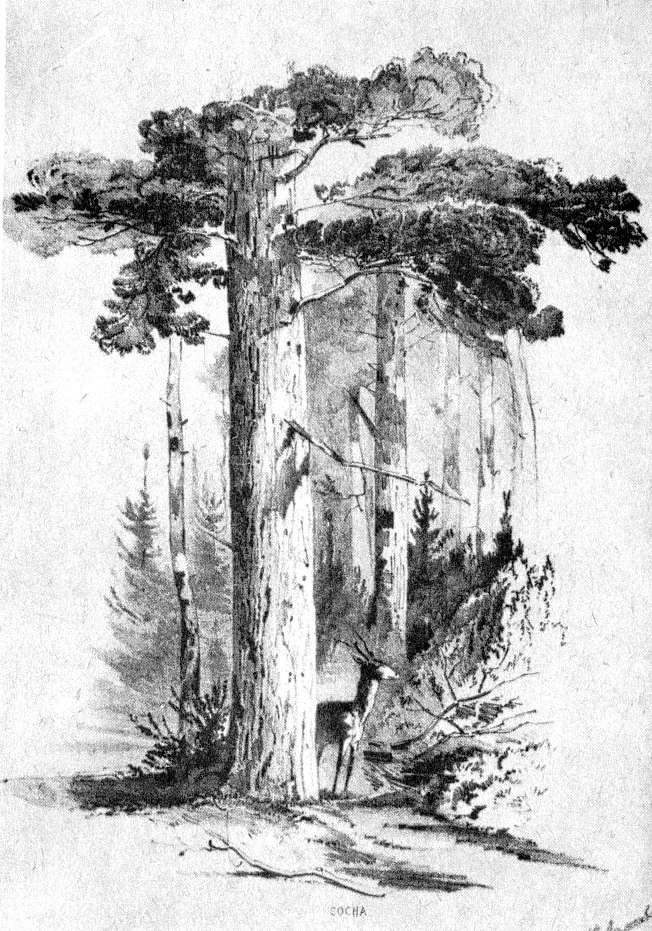

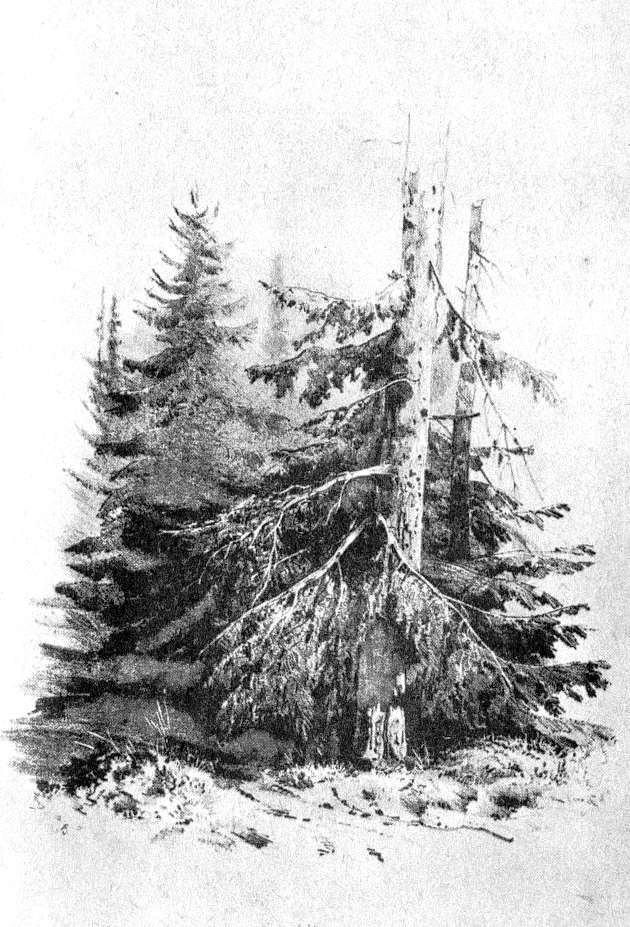

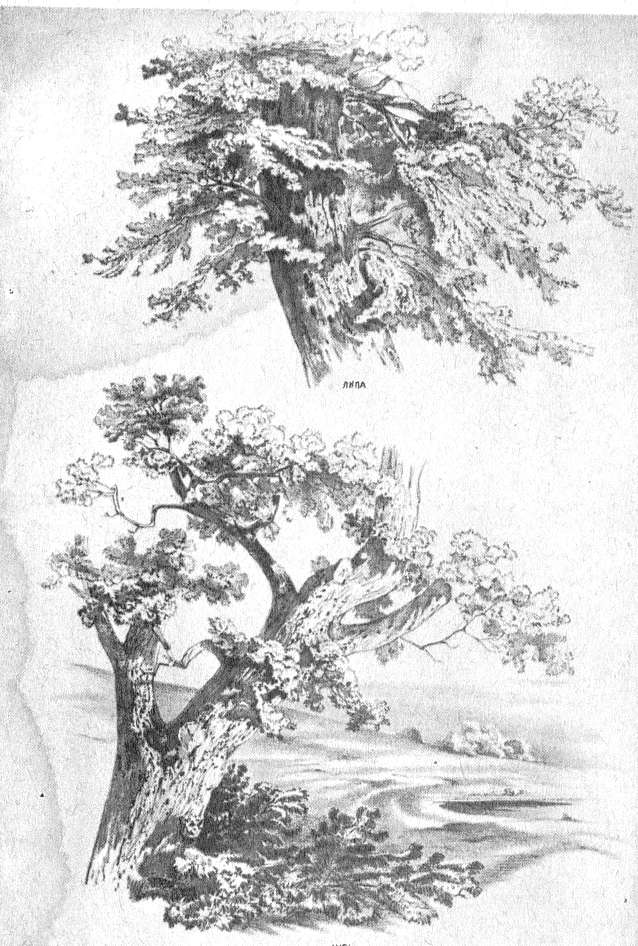

Третий раздел — рисование пейзажа — начинается с рисования веток деревьев (рис. 73), затем изучаются характерные особенности различных пород деревьев (рис. 74—76) и небольшие пейзажные фрагменты (рис. 77, 78). Заканчивается курс рисунком пейзажа (рис. 79).

60. А. Т. Скино и Фебрини. Титульный лист пособия

61. 61. Таблица из пособия А. Т. Скино и Фебрини

62. 62. Таблица из пособия А. Т. Скино и Фебрини

63. 63. Таблица из пособия А. Т. Скино и Фебрини

64. 64. Таблица из пособия А. Т. Скино и Фебрини

65. 65. Таблица из пособия В. В. Пукирева и А. К. Саврасова

66. Таблица из пособия В. В. Пукирева и А. К. Саврасова

67. 67. Таблица из пособия В. В. Пукирева и А. К. Саврасова

68. 68. Таблица из пособия В. В. Пукирева и А. К. Саврасова

69. 69. Таблица из пособия В. В. Пукирева и А. К. Саврасова

70. Таблица из пособия В. В. Пукирева и А. К. Саврасова

71. Таблица из пособия В. В. Пукирева и А. К. Саврасова

72. Таблица из пособия В. В. Пукирева и А. К. Саврасова

73. 73. Таблица из пособия В. В. Пукирева и А. К. Саврасова

74. 74. Таблица из пособия В. В. Пукирева и А. К. Саврасова

75. 75. Таблица из пособия В. В. Пукирева и А. К. Саврасова

76. Таблица из пособия В. В. Пукирева и А. К. Саврасова

77. 77. Таблица из пособия В. В. Пукирева и А. К. Саврасова

78. 78. Таблица из пособия В. В. Пукирева и А. К. Саврасова

79. 79. Таблица из пособия В. В. Пукирева и А. К. Саврасова

80. Титульный лист из пособия В. В. Пукирева и А. К. Саврасова

Эти пособия содействовали распространению рисования как общеобразовательного предмета, так как были предназначены любителям и учащимся общеобразовательных школ.

Итак, к середине XIX века русская школа академического рисунка достигает небывалой высоты, серьезное внимание здесь уделяется вопросам методики преподавания рисования, совершенствованию техники и технологии. Многое сделали в этом направлении такие замечательные художники-педагоги, как В. К. Шебуев, А. И. Иванов, А. Е. Егоров, А. П. Сапожников. Вопросами методики обучения рисунка начинают заниматься и отдельные художники — А. В. Ступин, А. Г. Венецианов, которые параллельно с академией создавали школы и разрабатывали свои методы воспитания художников.

Рисунок и методы его преподавания получают самое широкое распространение в России. Уже с 1804 года рисование вводится в число обязательных предметов во все училища и гимназии. В 1825 году в Москве открывается Училище технического рисования со специальным отделением, на котором должны были готовиться учителя рисования и черчения. В 1843 году Министерство народного просвещения издает циркулярное предложение о замещении должностей учителей рисования и черчения выпускниками Строгановского училища.

В помощь учителям общеобразовательных школ издаются различные пособия и руководства, среди которых труд Г. А. Гиппиуса. Это был капитальный труд в области методики преподавания рисования. Таким образом была подготовлена хорошая почва для дальнейшего развития и усовершенствования методики обучения рисунку как в специальной художественной школе, так и общеобразовательной. Однако, как мы увидим в дальнейшем, этого не произошло.

122[1] Подробнее см.: Марголин К. М. Илья Буяльский. М., 1948.

123[2] ЦГИАЛ, ф. 789, оп. 20, ед. хр. 27. 27.

124[3] Цит. Цит. по кн.: Мастера искусства об искусстве, т. VI, с. 166 166

125[4] Цит. Цит. по кн.: Машковцев Н. Книга для чтения по истории русского искусства, вып. III, с- 55, 56.

126[5] Молева Н., Белютин Э. Русская художественная школа первой половины XIX века. М., 1963, с. 35.

127[6] 31 июля 1823 года А. Н. Оленин пишет министру духовных дел и народного просвещения: «С самого начала управления моего Императорской Академией художеств я удостоверился, что для достижения главной цели сего полезного заведения, которая состоит в образовании искусных художников... необходимо составление особых учебных книг, служащих для наставления учащимся в теории и начальной практике изящных искусств...

Составление сих книг тем более нужно, что таковых у нас в России вовсе нет и что до сего времени даже в просвещеннейших землях Европы оных не имеется в надлежащей для учеников полноте и ясности, а более всего в систематическом, особенно для них приспособленном порядке.... Пробуждаемый однако же совершенным у нас недостатком в настоящих правилах рисования и особенно анатомии для питомцев Импер. Академии художеств, обучающихся живописи и ваянию, я решился обратить на сии важные для них предметы особенное внимание профессоров академии — полагая неукоснительно предложить тому, кто из них пожелает, принять на себя труд исполнить сии две первые части назначенного мною курса рисования и анатомии.

Г-н Шебуев, узнав о моем намерении, неожиданно мне предложил рассмотреть имевшиеся у него анатомические рисунки, большею частью снятще им с натуры во время пребывания его в Италии, о коих до того времени я никакого сведения не имел. Усмотрев с большим удовольствием превосходство его эскизов перед всем, что мне в этом роде удалось доселе видеть, я склонил г-на Шебуева попытаться выгравировать сии эскизы на меди, на подобие карандашевых рисунков.— Сие трудное дело я предложил исполнить самому г-ну Шебуеву, по той причине, что рисунки его, долженствуя служить учебными образцами, должны быть и на меди выражены с той правильностью в абрисах и с той смелостию в отделке, которые могут быть исполнены только самим рисованием, или особо к сему приготовленным гравером. Г-н Шебуев, согласясь на мое предложение, в несколько месяцев сам выгравировал, или, лучше сказать, вырисовал на меди довольно удачно до 36 анатомических рисунков. По окончании сей трудной работы г-н Шебуев, побуждаемый похвальным сомнением в совершенстве оной, рассудил сверить гравированные свои рисунки с натурою, и на сей конец показал их г-ну Буяльскому. Сей искусный прозектер, усмотрев некоторые неисправности в положении мускулов, заключил, что трупы, с которых г-н Шебуев рисовал в Италии, вероятно, были приготовляемы для учения врачей, а не художников, ибо для последних сии приготовления должно делать совсем другим образом, а именно: сколько можно сохранить с них при снятии кожи ту самую форму, которую они под ней имеют, когда человек в живых еще находится. Чтоб доказать справедливость своего заключения, г-н Буяльский приготовил один труп и представил его в этом виде г-ну Шебуеву. Сей истинный художник, удостоверясь, что новое анатомическое приготовление г-на Буяльского гораздо превосходнее тех, которые он в сем роде видел в Италии, решился пожертвовать в пользу художества временем и трудом, употребленным на гравирование сделанных им в Италии рисунков, и немедленно уничтожил уже готове доски, начал снова с самой натуры: перерисовывать все, что им в Италии было сделано; к чему прибавил он немалое число новых нужных рисунков, снятых также с натуры. Сею тяжелою во многих отношениях несносною и даже опасною для здоровья работою Шебуев занимался ежедневно в течение семи недель сряду без всякого отдыха и наконец представил мне многочисленное и весьма искусно вновь сделанное собрание рисунков, могущих действительно служить к пользе художников. Посредством сих рисунков, гораздо совершеннейших против прежних эскизов, можно было приступить к составлению полного для художников курса анатомии тела человеческого...

Кроме вышесказанного, г-н Шебуев согласился принять на себя труд выразить и некоторые движения лица в сильных страстях человека, а также и главные движения тела. Наконец, он взялся вырисовать несколько древних статуй для указания образцовых форм тела человеческого. Между тем он также и письменным изложением правил, предполагаемых им в размерах разных частей тела человеческого,— г-н Буяльский по знанию анатомии взял на себя труд привести в порядок все нужные толкования к остеологии (остеология — учение о строении и формообразовании костей), миологии (миология — учение о строении и расположении мышц) и ангеологии (ангеология — учение о расположении кровеносных сосудов) для художников. Имея в виду столь много превосходных материалов к составлению полного курса правил рисования и анатомии, я решился расположить сию книгу уже в надлежащей мере ея предназначения, согласно с ея наименованием. Вследствие чего я положил составить ее из трех частей, а именно: первые две будут в себе содержать: одна; размер, формы и разные изменения тела человеческого, а другая: анатомию оного для художников. Обе они будут исполнены усердными и, без сомнения успешными трудами г-на Шебуева и составлять главнейшие части сего сочинения. Третья же часть, как необходимое положение к первым двум, должна будет показывать ученикам формы известнейших пород в царствах животных и растений. Сия третья и последняя часть полного курса правил рисования может быть со временем приведена в исполнение по предложенному ей общему плану, художниками искусными в изображении с натуры животных и растений. Вот в кратких словах все содержание первого частного курса из числа предполагаемых мною трех общих курсов для молодых художников. Таковых в здешней Академии теперь вовсе нет, и едва ли оные имеются в других подобных даже стародавних в Европе заведениях.