- •Ростовцев н.Н. История методов обучения рисованию. Русская и советская школы рисунка.— м., Просвещение, 1982,240 с. Русская школа рисунка

- •Глава I.

- •1. Миниатюра из «Добрилова Евангелия». 1164

- •2, 3 . Инициалы из «Остромирова Евангелия». 1056-1057

- •4. Прорись

- •5. Титульный лист из пособия и. Д. Прейслера

- •6. Таблица из пособия и. Д. Прейслера

- •7. Таблица из пособия и. Д. Прейслера

- •8. Таблица из пособия и. Д. Прейслера

- •9. Таблица из пособия и. Д. Прейслера

- •10. Таблица из пособия и. Д. Прейслера

- •11, 12. Таблицы из пособия и. Д. Прейслера

- •17. Ф. Ф. Репнин. Рисунок с оригинала

- •18. Родчев. Натурщик

- •19 А, б. П. И. Соколов. Анатомический рисунок.

- •20. Ф. А. Бруни. Академический рисунок

- •21. А. П. Лосенко. Таблица из пособия

- •22. А. П. Лосенко. Таблица из пособия

- •Глава II.

- •Глава IV.

- •90. Ф. А. Малявин. Академический рисунок

- •91. Б. М. Кустодиев. Натурщик

- •92. И. И. Бродский. Рисунок с натуры.

- •93. Н. И. Фешин. Рисунок

- •94. Н. И. Фешин. Рисунок

- •95. Н. И. Фешин. Рисунок

- •Советская школа рисунка советская школа рисунка

- •Глава I.

- •102. Сущность строения формы носа

- •Глава II.

- •103. М. И. Курилко. Схема головы.

- •102. А. С. Голубкина. Схема головы.

- •105 А, б. Чемко. Методическая последовательность построения рисунка.

- •106. В. Н. Яковлев. Педагогический рисунок

- •107. В. Н. Яковлев. Педагогический рисунок

- •Глава III.

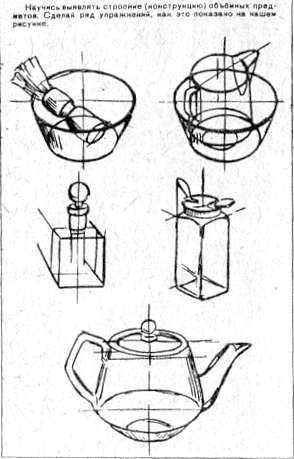

- •125. Таблица из пособия «Рисование. III класс»

- •126. Таблица из пособия «Рисование. IV класс»

- •379История искусств. Искусство Древней Греции. (ю. Колпинский)

125. Таблица из пособия «Рисование. III класс»

126. Таблица из пособия «Рисование. IV класс»

Учащиеся общеобразовательных школ должны овладеть основами реалистического рисунка элементарной изобразительной грамотой не только для успешных занятий изобразительным искусством, но и для использования навыков рисования в общественно полезной деятельности. Эти цели и задачи средней школы были сформулированы в Законе об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в РСФСР (1959), где указывалось: «Главной задачей советской школы является подготовка учащихся к жизни, общественно полезному труду, дальнейшее повышение уровня общего и политехнического образования, подготовка образованных людей, хорошо знающих основы наук, воспитание молодежи в духе глубокого уважения к труду, к принципам социалистического общества, в духе идей коммунизма»371[38].

Такая перестройка школы потребовала изменения форм и методов обучения рисованию. В этом же году был разработан новый проект учебной программы по рисованию, где было значительно увеличено количество часов на рисование с натуры. Занятия рисованием были продлены до VII класса.

В 1960 году эта программа была утверждена и вступила в действие. С этого времени большое внимание стало уделяться методике преподавания рисования с натуры. Школьные методисты и ученые начинают заниматься главным образом вопросами обучения, раскрытием общеобразовательного значения занятий изобразительным искусством, установлением связи рисования с вопросами политехнизации.

Программа по рисованию 1959 года

Виды занятий |

Количество часов в каждом классе |

||||||

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

VII |

|

Рисование с натуры

Декоративное рисование

Рисование на темы

Беседы об искусстве |

14

14

8

—

|

15

13

8

—

|

16

10

6

4

|

18

7

6

5

|

20

7

4

5

|

20

6

4

6

|

20

5

4

8

|

Итого |

36 |

36 |

36 |

36 |

36 |

36 |

36 |

В 1959 году Научно-исследовательский институт художественного воспитания выпускает сборник статей «Рисование с натуры», посвященный вопросам методики обучения рисунку. В этом пособии впервые рисование с натуры рассматривается как самостоятельный вид занятий изобразительным искусством в школе. Указывая на цели и задачи сборника, А. П. Фомичев писал в предисловии: «Авторов статей данного сборника объединяло стремление найти такие пути и средства, которые облегчали бы учащимся сознательное усвоение формы предметов и проекционных отношений частей в процессе трехмерного изображения предмета в рисунке. В своих статьях авторы на разном материале решают в сущности одну задачу — помочь учителю подвести учащихся к пониманию правил объемно-пространственного изображения»372[39].

В 50—60-е годы методика преподавания рисования обосновывается с научно-педагогической точки зрения. В этом плане особого внимания заслуживает книга А. В. Карлсон — «Дидактика и методика на уроках рисования» (Л., 1959). Во введении автор пишет: «Сущность уроков рисования, педагогическое их значение недостаточно еще раскрыто в педагогике, и до сих пор не изжиты взгляды на этот предмет как на чисто художественный, требующий от учащихся особой одаренности, или как технический, преследующий преимущественно производственные цели.

Даже в учебниках педагогики уделяется сравнительно мало внимания рисованию, в особенности в разделе дидактики, где этот предмет молчаливо обходится»373[40]. И далее: «Дидактика раскрывает учебный процесс в целом, его сущность, пути и средства, необходимые для успешного обучения. По существу, дидактика является теорией образования и обучения или теорией умственного воспитания. Поэтому вся методика рисования должна основываться на дидактических принципах... Из всего этого видно, что дидактические принципы в обучении рисованию тесно переплетаются с методикой преподавания и организацией всей учебной и воспитательной работы»374[41].

Правильную оценку дает автор и теоретическим положениям теории «свободного воспитания», основанной на принципе биогенетизма: «Антинаучная теория биогенетиков привела в обучении рисованию:

1) к отрицанию в младших классах школы какой-либо теории обучения и поставила перед учителем условие полного невмешательства в детское творчество, в предположении, что ребенок сам изживает одну стадию за другой, должен и может самостоятельно развиваться;

2) к отрицанию возможности обучать детей до 13-летнего возраста рисованию с натуры, считая наилучшей формой работы „творческое рисование" на „свободные темы", „иллюстративное рисование", рисование по представлению и самостоятельные декоративные работы;

3) такая постановка вопроса привела к освобождению учителя от руководства процессом рисования и тем самым к безграмотному рисованию, к снижению квалификации учителей, так как подобные уроки способен вести любой учитель, даже совершенно несведущий в рисовании, а тем более в методике рисования»375[42].

В главе «Основные требования в обучении рисованию» Карлсон пишет: «Основной задачей преподавания рисования является обучение учащихся элементарным основам реалистического рисунка, вооружение их умением и навыками в рисовании с натуры, по памяти, по представлению; развитие у учащихся зрительного восприятия, умения различать форму, окраску предметов и их положение в пространстве»376[43].

Рисование с натуры становится основным видом учебной работы в школе, что потребовало квалифицированных учителей рисования. В этом плане, помимо педагогических учебных заведений — художественно-графических отделений педучилищ и художественно-графических факультетов пединститутов, — многое сделали и опытные методисты. Так, Г. И. Орловский в своей книге «О художественном образовании учителя рисования» писал: «Малограмотный учитель не сможет не только заложить основы художественных вкусов и взглядов, но едва ли сумеет привить ученикам и такие качества, как наблюдательность, зрительная память, глазомер; едва ли он сумеет научить своих учеников изобразительной грамоте... Но одной художественной подготовки учителю недостаточно. Ему нужно, кроме того, умение излагать учебный материал, умение передавать этот материал продуманно, увлекательно, доступно, экономно. Отсюда, кроме художественной образованности, учителю рисования нужна образованность педагогическая, знание педагогической теории, использование опыта лучших передовых учителей — мастеров своего дела». И далее: «Под руководством учителя дети впервые на школьной скамье начинают рисовать не в игровом плане, а в системе обучения; под его руководством они приобретают знания, умения и навыки, чтобы правильно рисовать вначале простые плоские, а затем и более сложные объемные предметы»377[44].

Когда маленькие дети (5—7 лет) рисуют самостоятельно, без опытного профессионального руководства, их рисунки часто получаются очень забавными, непосредственными и наивными, иначе говоря, дети «картавят» в искусстве. В школе же учитель должен научить ребенка правильно пользоваться языком искусства, то есть выправляет его «речь». И здесь Орловский дает правильные установки: «Как школьный врач отвечает за здоровье учеников, как учитель русского языка отвечает за культуру речи и грамотность детей, так учитель рисования должен быть в значительной степени ответственным за эстетическое воспитание и образование школьников. Поэтому вопрос о подготовке художественно-педагогических кадров приобретает теперь особо важное значение»378[45].

В 1966 году вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о преобразовании Академии педагогических наук РСФСР в Академию педагогических наук СССР. Были реорганизованы и научно-исследовательские институты академии, в том числе НИИ художественного воспитания, который становится научно-методическим центром по рисованию в стране.

Сотрудниками сектора изобразительного искусства в 60-е годы был издан целый ряд работ, обобщающих результаты экспериментов. Среди них: Лабунская Г. В., Назаревская Г. А., Рожкова Е. Е. Уроки рисования в начальной школе. М., 1961; Методика обучения рисованию в восьмилетней школе/Под ред. А. П. Фомичева. М., 1963; Колокольников В. В. Рисование. Пособие для учащихся I класса. М., 1964; Колокольников В. В. Рисование. Пособие для учащихся II класса. М., 1964; Рожкова Е. Е., Херсонская Е. Л. Рисование. V класс. М., 1964; Лабунская Г. В. Изобразительное творчество детей. М., 1965.

Одновременно с этим организуется Научно-исследовательский институт школ при Министерстве просвещения РСФСР со специальной лабораторией по изучению изобразительного искусства.

С 1959 года создается сеть художественно-графических факультетов при педагогических институтах. В этих институтах, в Академии художеств, в Академии педагогических наук СССР, в институтах усовершенствования учителей разрабатывается методика преподавания рисования. Многие учителя изобразительного искусства также работают над созданием учебных пособий для школ. Таких богатых возможностей для развития и научной разработки методов преподавания рисования в общеобразовательной школе история еще не знала.

В 1970 году переработаны и утверждены новые учебные программы, где сформулированы цели и задачи преподавания изобразительного искусства, определено содержание учебного материала. Расширение задач эстетического воспитания, знакомство с творчеством великих художников прошлого и выдающихся советских художников привело к тому, что вместо предмета «рисование» возник новый учебный предмет — «изобразительное искусство».

Много нового внесено и в общую систему общеобразовательных школ; начальная школа перешла с четырехлетнего образования на трехлетнее; введены специальные факультативные курсы для углубленного изучения отдельных предметов, в том числе и по изобразительному искусству.

В настоящее время проводится большая экспериментальная работа целыми коллективами по усовершенствованию и изменению всей системы преподавания изобразительного искусства в общеобразовательной школе, и в частности обучения рисунку. Эти коллективы ищут наиболее приемлемое решение проблемы. Здесь следует упомянуть коллектив учителей рисования, который ведет экспериментальную работу в школах под руководством известного художника, лауреата Государственной премии СССР Б. М. Неменского, коллектив работников Научно-исследовательского института художественного воспитания Академии педагогических наук СССР под руководством кандидата педагогических наук Б. П. Юсова; коллектив сотрудников Научно-исследовательского института школ Министерства просвещения РСФСР который возглавляет доктор педагогических наук, профессор В. С. Кузин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основная цель данной работы — показать пути развития методов преподавания рисунка в русской и советской художественной школе.

Методика преподавания изобразительного искусства в свою очередь является искусством, искусством сложным, многогранным и очень ответственным. Преподавание требует от педагога творческого подхода к делу, вдохновения, интуиции.

Многие художники искренне убеждены, что для успешной педагогической работы никакой особой методической подготовки не нужно, главное — знать свой предмет. Если художник овладел вершинами своего искусства, то он и преподавать будет успешно. Однако жизнь и практика доказывают, что это не всегда так. Еще П. П. Чистяков писал: «Не в пику я это говорю, а в доказательство того, что не всякий, кто работает порядочно, может быть и учителем хорошим»379[1].

Поучительным примером для нас могут служить воспоминания замечательного пианиста А. Зилоти о своих занятиях с А. Рубинштейном: «Он придвинулся к инструменту —и заиграл. ...Играл он так, как, может быть, редко когда я в своей жизни играл. Учиться тут нечему было, и я как пианист перед ним совсем не существовал или существовал где-нибудь в третьей комнате в углу, в кучке мусора. Я помню, что впечатление у меня было такое: «Оставьте меня в покое, я брошу заниматься музыкой. Но, кроме сознания полной ничтожности, было и чувство какой-то обиды. Я невольно вспомнил уроки Н. Рубинштейна, который нам всегда так играл, чтобы мы все-таки не теряли из вида ближайшей точки к идеалу, то есть он соображался со способностями каждого данного ученика и играл настолько хорошо, чтобы этот ученик не терял надежды когда-нибудь достигнуть этой точки. Н. Г. Рубинштейн играл каждому ученику иначе, что чем лучше был ученик, тем он лучше играл, и наоборот.

После этого урока последовали еще такие же уроки, от которых у меня до сих пор еще осталось впечатление какого-то тяжелого кошмара. Я чувствовал, что А. Рубинштейну было в высшей степени безразлично, как и что я играю. Конечно, ни о каком удовольствии ни ему, ни мне и речи быть не могло. Он собственно, ничего мне не дал, только играл эти вещи архигениально, хорошо, и если он не убил во мне желание учиться то это только благодаря моему счастливому характеру, давшему мне возможность смотреть на эти уроки как на временное несчастье. Помню, что и на Н.М.Зверева это произвело такое же впечатление, так как он после каждого урока как-то странно со мной разговаривал, точно извинялся, что заставил меня учиться у такого педагога»380[2].

Помимо знания своего предмета, помимо опыта творческой работы для успешной педагогической деятельности необходимо еще знание основных дидактических принципов, правил и законов обучения и воспитания. Педагогический,процесс требует также многолетней педагогической практики, а для этого преподавателю приходится затрачивать многие годы, а иногда и десятилетия. Кроме того, не всякий может это выдержать, и мы знаем, что большинство хороших художников бросает педагогическую деятельность, по сути дела, и не приближаясь к ней. Педагог без специальной подготовки часто бесплодно тратит свои силы, мучает себя и своих учеников. Еще Я. А. Коменский в своей «Великой дидактике» писал: «Для учителей, большинство которых совершенно не знало дидактики и вследствие этого, желая выполнить свой долг, мучили себя и истощали свои силы трудолюбием и старательностью, стремясь достигнуть успеха то тем, то другим способом, они меняли метод не без тягостной потери времени и трудов»381[3].

Поскольку преподаватели художественных учебных заведений не имеют специальной педагогической подготовки, для них опыт тех, кто его уже приобрел, должен не только вызывать интерес, но и быть очень полезен.

За период шестидесятилетнего существования советской школы рисунка накопился большой практический опыт работы, имеется много ценных достижений и в области методики преподавания. Однако этот опыт еще мало изучается и систематизируется. Настало время заняться и этой работой. Необходимость такой работы диктуется также возросшей потребностью в опытных художниках-педагогах.

382[7] Цит. Цит. по ст.: Солнцев Ф. Г. Моя жизнь, труды и археологические изыскания.— Русская старина, 1876, февраль, с. 313.

383[8] Там же, с. 314.

384[9] Там же, с. 316.

385[10] Тютрюмов Н. Путешествие русского художника по Европе.— Живописный сборник, 1858, с. 12.

![]()

1[1] Цит. по кн.: Летописи. М., 1936, с. 48.

2[2] Там же, с. 63.

3[3] Подробнее см.: Арциховский А. В., Барковский В. И. Новгородские грамоты на бересте (Из раскопок 1956—1957 гг.). М., 1963; Янин В. Л. «Я послал тебе бересту» М., 1965, с. 49—54. Названные берестяные грамоты были обнаружены 13—14 июля 1956 года близ мостовой Великой улицы. Как предполагают ученые, возраст мальчика — 6-7 лет.

4[4] Наука и жизнь, 1970, № 11, с. 157.

5[5] В 1972 году Новгородская экспедиция МГУ, института археологии АН СССР и Новгородского историко-архитектурного музея-заповедника обнаружила шесть берестяных грамот XIV века, одна из которых была написана чернилами. Это говорит о том, что наряду с «писалом» употребляли перо и чернила.

6[6] Цит по кн.: Сидоров А. А. Рисунок старых русских мастеров. М., 1956, с. 31.

7[7] Там же, с. 35.

8[8] Там же, с. 31-35.

9[9] Цит. по кн.: Мастера искусства об искусстве. М., 1969, т. VI, с. 40.

10[10] Там же, с. 43.

11[11] Там же, с. 41.

12[12] В данном случае С. Ушаков имеет в виду сообщение Плиния о Памфиле, который добился включения рисования в число предметов первоначального обучения.

13[13] Цит. по кн.: Мастера искусства об искусстве, т. VI, с. 49.

14[14] Михайлова О. В Учебный рисунок в Академии художеств XVIII века. М., 1951, с. 10.

15[15] Иоганн Даниил Прейслер (1666—1737) — немецкий художник, с 1688 по 1696 год жил и работал в Риме, был директором Нюрнбергской Академии художеств. Является автором следующих трудов: «Правила копирования рисунков знаменитых художников» (1721—1725), «Методика или теория рисования» (1728—1731), «Правила рисования цветов», «Ясное показание и основательное представление об анатомии живописцев, сообщено от Иоганна Даниила Прейслера» (1732) и указанного сочинения.

16[16] Прейслер И. Д. Ясное показание и основательное представление об анатомии живописцев, сообщено от Иоганна Даниила Прейслера. СПб., 1749.

17[17] Сапожников А. П. Курс рисования. СПб., 1875, с. 11.

18[18] См.: Попов М. И. Иллюстрированная история методики рисования. СПб., 1909, с., 10; Михайлова О. В. Учебный рисунок в Академии художеств XVIII века, с 24; Молева Н., Белютин Э. Педагогическая система Академии художеств XVIII века М. 1956 с. 37-41.

19[19] Педагогический словарь. В 2-х т. М., 1960, т. 1, с. 94.

20[20] Цит. по кн.: Машковцев Н. Книга для чтения по истории русского искусства. М., 1950, вып. II, с. 56.

21[21] Рамазанов Н. Материалы для истории художеств в России М., 1863, с. 139.

22[22] Там же, с. 145.

23[23] Русская старина, 1875, октябрь, с. 350, 351.

24[24] Петров П. Н. Материалы Академии художеств. СПб., 1865, т. I с.21.

25[25] См.: там же, с. 39.

26[26] Там же, с. 51.

27[27] Там же, с. 338.

28[28] Русская старина, 1875, октябрь, с. 351.

29[29] Русская старина, 1873, № 1, с. 33.

30[30] Русская старина, 1876, март, т. XV, с. 126.

31[31] Оленин А. Н Краткие исторические сведения о состоянии Академии художеств. СПб., 1829, с. 42.

32[32] Хотя этот рисунок Бруни и относится к 1813 году, система перевода из класса в класс в первой половине XIV века сохранялась прежняя, что и в XVIII веке. Среди художников-педагогов именно этот рисунок всегда вызывает удивление.

33[33] Антон Павлович Лосенко (1737—1773) —один из крупнейших русских художников-педагогов XVIII века, родился на Украине, в городе Лгухове. В детстве имел прекрасный голос, чем обратил на себя внимание придворного служащего Елизаветы и был взят певчим ко двору. К 16 годам Лосенко «спал с голоса», а так как к тому времени у него обнаружилась склонность к живописи, то «кабинет ее величества», в чьем ведении он находился, отдал его в обучение к И. Аргунову. В 1759 году был определен «подмастерьем» (ассистентом) живописи в Академию трех знатнейших художеств. В 1760 году И. И. Шувалов отправил Лосенко в Париж, где он учился у Реуту (ученика Жувена). В 1763 году Лосенко вторично командируется в Париж, где уже учится у Вьена (учителя Давида). С 1768 года преподает в Русской Академии художеств. В 1770 году стал академиком и старшим профессором, а с 1772 года — директором академии.

34[34] Андреев А. Н. Живопись и живописцы главнейших европейских школ. СПб 1857, с. 488.

35[35] Молева Н. М. Выдающиеся русские художники педагоги. М.; 1962 с. 25.

36[36] Постановку преподавания рисования в Парижской Академии художеств Лосенко хорошо знал, потому что дважды был командирован во Францию. Во время учебы он рисовал в натурном классе Парижской Академии. За свои рисунки и композиции Лосенко трижды награждался медалями этой академии.

37[37] Цит. по кн.: Мастера искусства об искусстве, т. VI, с. 119.

38[38] Там же, с 120.

39[39] Там же, с. 122.

40[40] Понятие о совершенном живописце. СПб., 1789, с. 60.

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51[11] Алексей Егорович Егоров (1776—1851) — замечательный художник-педагог. Педагогической деятельностью начал заниматься с 1789 года как преподаватель рисования. В 1807 году был принят в Академию художеств на должность адъюнкт-профессора, в 1812 году возведен в звание профессора. В 1832 году получил звание заслуженного профессора. Как педагог и рисовальщик, он пользовался огромным авторитетом не только среди учеников академии, но и среди художников. А. Андреев писал о нем: «Как учитель, Егоров походил на учителей древних школ, где братство и дружество связывали наставников с учениками, но вместе с тем какое-то патриархальное старшинство видно было в этом кажущемся равенстве. Для него ученик был сын, и друг, и домочадец, и часто служитель. И никто не обижался этим, напротив, все обожали его. Способ его учения был указание делом, а если иногда и словом, то кратким и отрывистым. Он никому не отказывал в своих советах и уроках. Популярность его была удивительна».— В кн.: Андреев А. Н. Живопись и живописцы главнейших европейских школ, с. 500.

52

53[12] Кукольник Н. Картины русской живописи. СПб., 1846, с. 99. 99.

54[13] Подробнее о В. К. Шебуеве см.: Савинов А. Василий Кузьмич Шебуев. М. — Л., 1950; Ростовцев Н. Н. Василий Козьмич Шебуев (архивные материалы). М., 1958; Молева Н. М. Выдающиеся русские художники-педагоги. М., 1962.

55

56[14] Андреев А. Н. Живопись и живописцы главнейших европейских школ, с. 505.

57

58[15] ЦГИАЛ, ф. 789, оп. 20, ед. хр. 27. 27.

59

60[16] Журнал изящных искусств. СПб., 1823, № 5, с. 501.

Однако это была только часть «Полного курса...». Архивные документы свидетельствуют, что Шебуевым было подготовлено к изданию четыре книги которые академия возвратила вдове Шебуева 4 февраля 1860 года.— ЦГИАЛ, ф. 789, оп. 14, ед. хр. 20 III, л. 82.

61

62[17] Из черновых записей П. П. Чистякова об искусстве. — Чистяков П. П., Савинский В. Е. Переписка. Л. — М., 1939, с. 297.

63

64[18] Рамазанов Н. А. Материалы для истории художеств в России. М,1863,с.2,3.

65

66[19] ЦГИАЛ, ф. 789, оп. 20, ед. хр. 27. 27.

67

68[20] Виен И. И. Краткое историческое обозрение скульптуры и живописи с полным показанием сильного влияния анатомии в сии два свободных художествах. СПБ., 1803, с. 109.

69

70[21] Журнал изящных искусств. СПб., 1807, с. 17.

71

72[22] Подробно см.: Корнилов П. Арзамасская школа живописи первой половины XIX века. Л.—М., 1947.

73

74[23] Воспоминания об А. Г. Венецианове и учениках его. — Отечественные записки, 1857, т. CXV, с. 90.

75

76[24] Там же, с. 101. 101.

77

78[25] Цит. Цит. по кн.: Молева Н., Белютин Э. Русская художественная школа первой половины XIX века с. 370—371.

79

80[26] Цит. Цит. по кн.: Мастера искусства об искусстве т. VI, с. 404.

81

82[27] Подробнее см.: Молева Н. Белютин Э. Русская художественная школа первой половины XIX века, с. 372, 373.

83

84[28] Более подробно ознакомиться с педагогическими взглядами Венецианова можно в следующих работах: Фомичева 3. И. А. Г. Венецианов-педагог. М., 1953; Алексеева Т. В. Художники школы А. Г. Венецианова. М., 1959; Савинов А. Н. Алексей Гаврилович Венецианов. М., 1955; Дмитриева Н. А. Московское училище живописи, ваяния и зодчества. М., 1951.

85

86[29] Сапожников А. П. Курс рисования. СПб., 1879, с. III.

87

88[30] Сапожников А. Курс рисования, с. 34. 34.

89

90[31] Сапожников А. Курс рисования. СПб., 1855, с. VII. VII.

91

92[32] ЦГИАЛ, ф. 789, оп. I-II, ед. хр. 65. 65.

93

94[33] Курс рисования, составленный А. Сапожниковым. СПб., 1847, с. 1, 2.

95

96[34] Там же, с. 7. 7.

97

98[35] Там же, с. 21. 21.

99

100[36] Там же, с. 32-33.

101

102[37] Там же, с. 42. 42.

103

104[38] Сапожников А. Курс рисования. СПб., 1875, с. II. II.

105[39] Войцехович А. Опыт начертания общей теории изящных искусств. М., 1823, с. 57. 57.

106[40] Там же, с. 13. 13.

107[41] Там же, с. 29. 29.

108[42] Там же, с. 44.

109[43] Там же, с. 77. 77.

110[44] Гиппиус Г. А. Очерки теории рисования как общего учебного предмета. СПб., 1844, с. 3. 3.

111[45] Там Там же, с. 6—7

112[46] Там же, с. 7. 7.

113[47] Там же, с. 59. 59.

114[48] Там же, с. 28. 28.

115[49] Там же, с. 120.

116[50] Там же, с. 123. 123.

117[51] Там же, с. 172.

118[52] Там же, с. 280.

119[53] Там же, с. 198.

120[54] Там же, с. X. X.

121[55] Для этого пособия А. Т. Скино подготовил курс рисования и перспективы, Фебрини написал курс черчения и дополнил текстом и чертежами раздел перспективы.

122

123

124

125

126

127

128[1] Рамазанов Н. А. Материалы для истории художеств в России. М., 1863, с. 176-177.

129[2] Хотя годы преподавания К. П. Брюллова в Академии художеств относятся к первой половине XIX века (1836—1846), фактически его творчество и педагогические взгляды стали оказывать активное влияние на художников и педагогов только во второй половине XIX века.

130[3] Цит. по кн.: Рамазанов Н. А. Материалы для истории Академии художеств, с. 177.

131[4] Цит. по кн.: Перов В. Наши учителя. — Художественный журнал. 1881, октябрь, с. 59.

132[5] Воспоминания А. Н. Мокрицкого. — В кн.: Книга для чтения по истории русского искусства/Сост. Н. Машковцев. М., 1949, вып. III, с. 151.

133[6] Там же, с. 149.

134[7] Там же.

135[8] Там же, с. 148.

136[9] Там же, с. 146.

137[10] Цит. по кн.: Молева Н. М. Выдающиеся русские художники-педагоги, с. 192, 193.

138[11] Книга для чтения по истории русского искусства, с. 140.

139[12] Цит. по кн.: Молева Н. М. Выдающиеся русские художники-педагоги, с. 195.

140[13] Воспоминания Н. А. Рамазанова. — В кн.: Книга для чтения по истории русского искусства, с. 171.

141[14] Там же, с. 149, 150.

142[15] Рамазанов Н. А. Материалы для истории художеств в России, с. 182, 183.

143[16] Цит. по кн.: Современная летопись, СПб., 1864, с. 20.

144[17] Перов В. Наши учителя. — Художественный журнал, 1881, октябрь, с. 193.

145[18] Цит. по кн.: Мастера искусства об искусстве, т. VI, с. 404, 405.

146[19] Цит. по кн.: Лясковская О. А., П. П Чистяков. М., 1950, с. 44.

147[20] Художественный журнал, 1881 № 9 с 112.

148[21] ЦГИАЛ, ф. 789, оп. 14, ед. хр. 2, 3, л. 72.

149[22] Там же.

150[23] Цит. по кн.: Перов В. Наши учителя. — Художественный журнал 1881 № 12, с. 343.

151[24] Сидоров А. А. Рисунок русских мастеров (вторая половина XIX в.). М., 1960, с. 7.

152[25] Цит. по кн.: Евдокимов. Суриков. М., 1940, с. 38.

153[26] Русская старина, 1889, ноябрь, с. 451.

154[27] Чернышевский Н. Г. Эстетические отношения искусства к действительности. М., 1948, с. 131.

155[28] Там же, с. 9.

156[29] Цит. по кн.: Живописный сборник. СПб., 1858, с. 222.

157[30] ЦГИАЛ, ф. 789, оп. 14, ед. хр. 313, л. 27.

158[31] Там же.

159[32] Там же, л. 28.

160[33] Зарянко писал по этому поводу: «И так заговорил я директора в своем классе, что он уверился, будто я единственный учитель, говорил, что я прекрасно знаю свое дело, что я опытный учитель. В последнем он не ошибся — я действительно опытен, чтобы из черного сделать белое; но что будешь делать? Если говорить правду, то прогонят, а я хотел бы послужить для исследования преподавания рисования. И все учителя делают так, когда смотрят за их занятиями, а иногда просто сам сделает каждому ученику по рисунку, да и показывает их начальству, а тот, не понимая дела, должен сказать хорошо» — ЦГИАЛ, ф. 789, оп. 14, ед. хр. 313, л. 29.

161[34] Там же, л. 32.

162[35] Там же, л. 43.

163[36] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 173.

164[37] Крамской И. Н. Об искусстве. М., 1960, с. 150.

165[38] Крамской И. Н. Письма. М., 1937, т. II, с. 148.

166[39] Крамской И. Н. Письма, т. I, с 338.

167[40] Там же, т. 11, с. 148.

168[41] Репин И. Е. и Стасов В. В. Переписка. М.-Л., 1950, т. III, с. 19.

169[42] Русская старина, 1889, ноябрь, с. 461.

170[43] Русская старина, 1888, май, с. 406.

171[44] Там же, с. 409.

172[45] Репин И. Е. Об искусстве. М., 1960, с. 76.

173[46] Цит. по кн.: Русская старина, 1883, ноябрь, с. 409.

174[47] Крамской И. Н. Письма, т. I, с. 230.

175[48] Там же, т. II, с. 342.

176[49] Крамской И. Н. Об искусстве, с. 141.

177[50] Там же, с. 140.

178[51] Там же, с. 138.

179[52] Крамской И. Н. Письма, т. II, с. 148, 149.

180[53] Русская старина, 1889, ноябрь, с.461—462.

181[54] Крамской И. Н. Письма, т. I, с. 151.

182[55] Репин И. Е. Об искусстве, с. 77.

183[56] См.: Переписка Чистякова с Савинским. М., 1939; Гинзбург И. П. П. Чистяков и его педагогическая система. М. —Л., 1940, Лясковская О. А. П. П. Чистяков. М., 1950; Молева Н., Белютин Э. П. П. Чистяков теоретик и педагог. М., 1953; Молева Н.Чистяков и его ученики. М., 1955; Чистяков П. П. Письма, записные книжки, воспоминания. М., 1953.

184[57] ЦГИАЛ, ф. 789, оп. 10, л. 138.

185[58] Цит. по кн.: Гинзбург И. П. П. Чистяков и его педагогическая система, с. 127.

186[59] Чистяков П. П. Письма, записные книжки, воспоминания, с. 424.

187[60] Цит. по кн.: Гинзбург И. П. П. Чистяков и его педагогическая система, с. 128.

188[61] Там же.

189[62] Цит. по кн.: Переписка Чистякова с Савинским, с. 29, 30.

190[63] Чистяков П. П Письма, записные книжки, воспоминания, с. 446.

191[64] Там же, с. 449.

192[65] Там же, с. 423.

193[66] Там же, с. 429.

194[67] Там же.

195[68] Там же, с. 427.

196[69] Цит. по кн.: Гинзбург И. П. П. Чистяков и его педагогическая система, с. 134, 135.

197[70] Цит по кн; Фомичева З. Г. А. Г. Венецианов-педагог, с. 84.

198[71] Там же, с. 83-84.

199[72] Там же, с. 84.

200[73] Чистяков П. П. Письма, записные книжки, воспоминания, с. 437.

201[74] Там же, с. 438.

202[75] Там же, с. 436.

203[76] Там же, с. 437.

204[77] Там же.

205[78] Там же, с. 443.

206[79] Там же, с. 440.

207[80] Там же, с. 425.

208[81] Мартынов Н. А. Курс рисования для средних учебных заведений, М., 1891, с. 3.

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378