- •1 Экономическая система и принципы ее функционирования.

- •2. Рыночная система и рыночный механизм.

- •3. Эластичность спроса и предложения.

- •4. Поведение потребителя в рыночной экономике.

- •5. Издержки и прибыль фирмы.

- •6. Конкурентное поведение фирмы.

- •7. Рынки факторов производства и образования факторных доходов.

- •8. Роль государства в рыночной экономике.

- •9. Макроэкономическое равновесие в модели ad-as/

- •10. Макроэкономическое равновесие в модели кейнса.

- •11. Рынок денег. Совместное равновесие на рынках благ и денег (модель is-lm).

- •13. Макроэкономическая нестабильность: инфляция.

- •14. Цикличность развития экономики и экономические кризисы.

- •18. Международная миграция. Виды и роль международной трудовой миграции. Миграционная политика.

- •19. Международные корпорации в мировой экономике.

- •2. Национальная экономика. Экономика труда. Статистика

- •1. Особенности современного состояния экономики России.

- •2. Программы развития национальной экономики.

- •3. Региональная экономическая политика.

- •4. Тюменская область в экономике России.

- •5. Трудовые ресурсы и человеческий капитал.

- •6. Социально – трудовые отношения (сто) и социальное партнерство.

- •7. Занятость населения и рынок труда.

- •Спрос и предложение на рынке труда

- •8. Методы выявления тренда развития социально-экономических процессов.

- •Средние характеристики ряда динамики

- •9. Методы статистического изучения взаимосвязи социально-экономических явлений.

- •Коэффициент ранговой корреляции Кендалла

- •Коэффициент ранговой корреляции Спирмена

- •Коэффициент корреляции знаков Фехнера

- •Коэффициент множественной ранговой корреляции (конкордации)

- •10. Статистика цен.

- •11. Статистика населения.

- •12. Статистика занятости и безработицы

- •Продолжительность безработицы

- •Надо дополнить!!!!!!!!!!!!!

- •13. Статистика уровня жизни населения.

- •3. Экономика фирмы. Экономика отраслевых рынков. Страхование.

- •1.Структура и оценка основных средств.

- •2.Классификация расходов фирмы и их состав

- •3. Прибыль и доходы фирмы, их классификация.

- •4.Информация и структура отраслевого рынка

- •5.Рыночная концентрация: монопольная власть и доминирующее положение фирмы

- •6.Вертикальная интеграция и вертикальные ограничения: стратегическое взаимодействие крупных фирм на отраслевом рынке

- •Экономия на трансакционных издержках

- •Возможность крупной компании организовать эффективную ценовую дискриминацию

- •7.Ценовая дискриминация на отраслевом рынке

- •8.Отраслевой рынок и дифференциация продукта

- •1. Модель монополистической конкуренции - была предложена Эдвардом Чемберлином.

- •9.Государственная отраслевая политика

- •1. Прямое регулирование цен

- •2. Налогообложение

- •3. Регулирование деятельности естественных монополий

- •10.Страхование как экономическая категория: сущность и функции

- •11.Страховой рынок: экономическая природа и современное состояние в России

- •12.Финансовая устойчивость страховых компаний и ее составляющие

- •13.Тарифная политика страховщиков: принципы и особенности построения тарифов

- •14.Перестрахование как операция по достижению финансовой устойчивости страховщика

- •16.Страховые отношения: сущность и классификация

- •4. Бухгалтерский учет. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

- •1. Основные средства, как объект бухгалтерского учета: классификация, оценка, отражение в учете их движения.

- •2. Бухгалтерский баланс, его строение, основное содержание статей.

- •3. Нематериальные активы как объект учета, нормативное регулирование и учет их движения.

- •Материалы, их классификация, оценка и отражение в учете их движения.

- •Учет денежных средств.

- •8.Элиминирование как элемент методики анализа.

- •Анализ эффективности использования средств труда.

- •12.Анализ платежеспособности предприятия и ликвидности его баланса.

- •5. Финансы и кредит. Бюджетная система Российской федерации. Налогообложение предприятий.

- •1. Финансы и финансовая система государства; публичные (общественные) финансы.

- •2. Финансовая политика государства, факторы ее определяющие

- •4. Роль и место бюджета в системе государственных финансов; принципы организации и структура бюджетной системы рф.

- •5. Доходы бюджетов в современных социально-экономических условиях.

- •6. Расходы бюджетов

- •7. Значение государственного кредита в системе экономических отношений.

- •8. Финансы хозяйствующих субъектов как основное звено финансовой системы.

- •9. Характеристика современной налоговой системы России, ее реформирование.

- •10. Прямые налоги в налоговой системе.

- •11. Косвенные налоги в системе налогообложения.

- •Порядок исчисления налога

- •Налоговые вычеты

- •Порядок и сроки уплаты налога

- •12. Бюджетный процесс, его стадии.

- •13. Бюджетный федерализм как основа построения бюджетной системы рф

- •14. Денежный оборот, его структура регулирование.

- •15. Кредит и кредитная система.

- •16. Современный коммерческий банк: функции, операции, роль в экономике.

- •17. Валютные отношения и валютная система.

8. Роль государства в рыночной экономике.

Экономическая эффективность рынка. Оптимальность по Парето.

Экономическая эффективность — это получение максимума возможных благ от имеющихся ресурсов. Для этого нужно постоянно соотносить выгоды (блага) и затраты (издержки), или, говоря по-другому, вести себя рационально. Рациональное поведение заключается в том, что производитель и потребитель благ стремятся к наивысшей эффективности и для этого максимизируют выгоды и минимизируют затраты. Эффективность рассчитывают различными способами.

Парето-эффективность предполагает соблюдение трех условий: эффективность в сфере производства, эффективность в структуре выпуска благ, эффективность в распределении благ между потребителями (эффективность обмена).

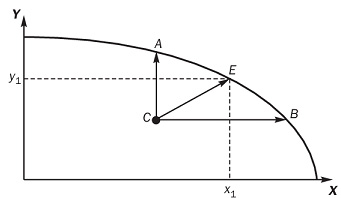

Производственная эффективность достигается тогда, когда невозможно увеличить выпуск одного блага без сокращения выпуска другого. Достижение Парето-эффективного состояния в производственной сфере можно наблюдать с помощью кривой производственных возможностей (рис. 2.7).

Рис. 2.7. КПВ и эффективность в сфере производства

На рисунке видно, что в точке С производство неэффективно по Парето, поскольку из этой точки возможен переход в точку А, В или E на кривой производственных возможностей. Во всех этих случаях мы получаем улучшение по Парето: переход из точки С в точку А означает рост выпуска блага Y при неизменном выпуске блага X, напротив, при переходе из точки С в точку В растет выпуск X при том же выпуске Y, наконец, переход из точки С в точку E знаменует рост производства обоих благ. Но если достигнута одна из точек, лежащая на кривой производственных возможностей, то дальнейший рост выпуска любого из благ возможен только за счет сокращения производства другого блага. Таким образом, точки, лежащие на кривой производственных возможностей, отражают различные варианты Парето-эффективного производства двух благ (рис. 2.7).

Рыночный и государственный регуляторы экономики

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ - механизмы и институты, посредством которых в национальной экономике осуществляется распределение ресурсов и формирование пропорций. В рыночной экономике к ним относятся системы рыночных форм и рынков, инструментов государственного регулирования и государственных институтов.

Система рыночных форм регулирования включает цены, прибыли и убытки, процентные ставки, валютные курсы, курсы ценных бумаг и др. В результате колебаний их величин в зависимости от спроса и предложения ресурсы переливаются туда, где они наиболее нужны, приносят наибольшую прибыль, а значит, как правило, и наиболее эффективно используются. Давление рыночной конкуренции заставляет производителя снижать издержки и тем самым регулирует затраты ресурсов. Система рынков образуется рынками товаров и услуг, труда, капиталов, земли, ценных бумаг, на которых определяются уровни цен на товары и услуги, цен на ресурсы и фиксируются их колебания.

Так как с помощью одних только рыночных регуляторов нельзя обеспечить оптимальное удовлетворение ряда общественных потребностей, их действие дополняется и корректируется инструментами и институтами государственного регулирования экономики. В систему инструментов государственного регулирования входят административное, правовое, прямое и косвенное экономическое регулирование. Примером административного регулирования могут служить применяемые в нашей стране правила экспорта и импорта: устанавливаемая государством квота (доля) отдельных экспортеров в вывозе нефти, доступе к нефтяному трубопроводу, часть валютной выручки, подлежащая обязательной продаже государству. Правовое регулирование - это устанавливаемые государством и закрепленные в гражданском и хозяйственном законодательстве правила и нормы поведения субъектов регулирования: налоговых органов, бирж, банков и др.

Прямое экономическое регулирование осуществляется путем финансирования и субсидирования государством отдельных сфер и секторов экономики, отдельных предприятий. К косвенному экономическому регулированию относятся формы воздействия государства на рыночные регуляторы через управление валютным курсом, процентными ставками, таможенными пошлинами и др. В регулировании экономической жизни задействованы все ветви государственной власти: законодательная, исполнительная, судебная и все уровни (федеральный, региональный, местный). В нем участвует вся система государственных институтов и прежде всего органы экономического управления как на уровне национальной экономики в целом, так и отдельных сфер, секторов и отраслей.

Функции государства в рыночной экономике.

Регулирующие функции государства в рыночной экономике сводятся к трем основным - законодательной, стабилизирующей, распределительной.

Законодательная функция предусматривает, что государство разрабатывает систему экономических, социальных и организационно-хозяйственных законов и постановлений, которые устанавливают определенные «правила игры», то есть правовые основы рыночной экономики, таким образом, гарантируя одинаковые права и возможности для субъектов всех форм собственности и хозяйствования.

Распределительная функция связана, с одной стороны, с достижением более справедливого распределения доходов в обществе, а с другой - с более эффективным размещением ресурсов в рыночной экономике. Для осуществления этой функции, которая способствует исправлению определенных недостатков рыночной системы, государство: 1) осуществляет перераспределение средств групп населения, которые имеют высокие доходы, в пользу нетрудоспособных и малообеспеченных, проводя соответствующую фискальную политику, политику регулирования цен; 2) устанавливает и контролирует минимальный размер заработной платы; 3) берет на себя функцию обеспечения общественными благами, в производстве которых частные и коллективные субъекты не заинтересованы, но без этих благ не возможно существование общества.

Государство играет также важную роль в регулировании внешнеэкономических отношений и валютного рынка, миграции капиталов и рабочей силы, контролирования платежных балансов. Это способствует стабилизации национальной экономики и развития мирового хозяйства.

Выполнение государством регулирующих функций в условиях рыночной экономики обеспечивает достижение баланса экономики на макроуровне, проведение эффективной денежно-кредитной политики, социальная защита малообеспеченных слоев населения. Без регулирующего воздействия государства нельзя осуществить структурные преобразования, модернизацию материально-технической базы некоторых отраслей.

Проблема внешних эффектов.

Внешние эффекты (экстерналии) - это воздействие экономических субъектов, участвующих в данной сделке, на третьих лиц, не принимающих участия в сделке; факторы, которые не учитываются при определении валового национального продукта, но оказывают влияние на благосостояние людей. Различают положительные и отрицательные внешние эффекты.

Отрицательные внешние эффекты (негативные экстерналии) - это негативное воздействие участвующих в сделке экономических субъектов на третьих лиц; это стоимость использования ресурса, не отраженная в цене продукта.

Отрицательные внешние эффекты могут быть результатом и производства, и потребления товаров, обмениваемых на рынке. Примером отрицательного внешнего эффекта может быть сброс отходов производства в реку, используемую для водозабора и/или для рыбной ловли и купания. Чем больше объем сброса отходов в реку, тем больше вред, наносимый полезности, связанной с использованием реки.

Суть проблемы внешних эффектов состоит в неэффективности размещения и использования ресурсов и продуктов в экономике в результате несовпадения индивидуальных и общественных издержек или индивидуальной и общественной полезности. Решение проблемы внешних эффектов состоит в достижении равенства предельных общественных издержек и предельной общественной полезности:

MSC = MSB.

Теорема Стиглера-Коуза.

Теорема Коуза-Стиглера гласит: при нулевых транзакционных издержках и четком установлении прав собственности, независимо от того, как эти права собственности распределены между экономическими субъектами, частные и социальные издержки будут равны.

Иначе говоря, эффективное размещение ресурсов будет достигаться независимо от распределения прав собственности на данные ресурсы; достаточно лишь, чтобы издержки на установление и защиту прав собственности, осуществление переговоров и обеспечение соглашения по перераспределению этих прав были бы не столь велики. В итоге таких переговоров все не учтенные ранее в рыночных расчетах ресурсы получают денежную оценку и их собственником становится (или остается) тот экономический субъект, которому это наиболее выгодно.

Когда правами собственника обладает источник отрицательных внешних эффектов, плата получателя внешнего эффекта за сокращение объема производства, порождающего внешний эффект продукта вплоть до достижения общественного оптимального его количества будет выше в сравнении с разницей между предельной полезностью и индивидуальными предельными издержками производителя такого продукта.

Когда правами собственника обладает получатель отрицательных внешних эффектов, плата источника внешнего эффекта за доведение объема производства, порождающего внешний эффект продукта вплоть до достижения общественно оптимального его количества будет выше в сравнении с предельными внешними издержками.

Результатом переговоров в любом случае окажется общественно оптимальный объем данного блага, что вытекает из теоремы Коуза-Стиглера.

Государственное регулирование внешних эффектов.

Поскольку внешние эффекты существуют в экономике длительное время, к решению их проблем неизбежно привлекается государство. Выделяют следующие формы государственного регулирования.

-Административно-командные методы, которые сводятся к прямым запретам или требованиям выполнения экономическими субъектами определенных действий. Государственные органы устанавливают уровни предельно допустимых концентраций вредных и токсичных веществ и облекают их в виде административных приказов. Однако административно-командные методы регулирования внешних эффектов не приводят к оптимальному размещению ресурсов.

-Корректирующие налоги. Корректирующий налог (налог Пигу) - налог на выпуск товаров или услуг, который поднимает предельные индивидуальные издержки до уровня предельных общественных издержек и приводит к сокращению производства.

Общественные блага.

Общественные блага — товары и услуги, производство которых обеспечивается государством при условии, что они приносят существенные выгоды обществу. Чисто рыночный механизм не справляется с производством общественных благ (так называемые «фиаско рынка»), поскольку их особенности противоположны свойствам товаров индивидуального потребления. В экономической теории выделяют следующие признаки общественных благ:

1) неделимость: общественные блага состоят из таких крупных единиц, что не могут быть проданы отдельным покупателям;

2) не действует «принцип исключения», ибо невозможно предоставить общественное благо только тому человеку, который заплатил. Поэтому ситуация с производством общественных благ характеризуется как проблема «безбилетного пассажира».

Классический пример «чистого» общественного блага — национальная оборона, пример «ограниченно общественных» благ (когда частично может действовать принцип исключения) — милицейская и пожарная охрана, профилактическая медицина и т. д.

Определение оптимального объема производства общественных благ.

Существует некоторый однозначно определяемый оптимальный объем общественного блага, обеспечивающий наибольшую эффективность использования ресурсов.

Оптимальный объем общественного блага может быть определен следующим образом:

MSB(Qs) = MC(Qs),

Где MSB (Qs) - предельная общественная выгода от потребления данного общественного блага в количестве Qs; MC (Qs) - предельные издержки производства и обеспечения потребителей данным общественным благом в количестве Qs (рис. 49.3).

![]()

Рис. 49.3. Оптимальный объем общественного блага

Выделяют перегружаемые и исключаемые общественные блага.

Целый ряд товаров и услуг по своим свойствам находятся между чистыми общественными и чистыми частными благами. Во многих случаях потребление блага неизбирательно лишь до определенного уровня потребления. Такие блага называют перегружаемыми общественными благами, которых может не хватить на всех потребителей. Начиная с определенного количества потребителей появление дополнительного потребителя приводит к уменьшению полезности, которую уже получали существующие пользователи.

В других случаях потребление благ неизбирательно, однако затраты на элиминацию дополнительных потребителей незначительны. Такие блага называются исключаемыми общественными благами, доступ к которым ограничен. Эти блага могут предлагаться фирмами, действующими с целью извлечения прибыли.

Примером перегружаемых благ может служить дорога. Дополнительные пользователи не сокращают доступность услуг шоссе, но уменьшается скорость движения существующих пользователей, что делает шоссе более опасным. Примером исключаемого блага может служить телевещание. Использование платежей и сборов за установку телевизоров помешает получению полезности теми, кто отказывается платить.

Исключаемые общественные блага - это такие блага, на которые легко назначить цену.

Границы вмешательства государства в экономические процессы

Границы вмешательства государства в экономические процессы - это области , где перестает эффективно действовать механизм рыночной саморегуляции и требуется срочное вмешательство государства.

1) Во-первых, это правильная организация денежного обращения.

2) Во-вторых, предоставление государством общественных товаров. Механизм свободного рынка позволяет удовлетворять потребности , которые выражаются в денежной форме , через спрос . Однако существуют такие потребности , которые невозможно измерить в деньгах и превратить в спрос. Речь идет об услугах коллективного пользования : национальная оборона, государственное управление, единая энергетическая система, национальные сети коммуникаций , охрана общественного порядка , вакцинация , хлорирование питьевой воды и т. д. Здесь не обойтись без вмешательства государства в экономику.

3) В-третьих, устранение государством последствий внешних эффектов. В процессах рыночного производства и потребления могут возникать своеобразные дефекты, не имеющие денежного выражения и не фиксируемые рынком. Эти внешние эффекты нарушают рыночное равновесие и обусловливают неоптимальное распределение ресурсов, что делает необходимым вмешательство государства в экономику.

Функции, выполняемые государством по организации денежного обращения , предоставлению общественных товаров и устранению последствий внешних эффектов , составляют максимальные границы его вмешательства в экономику свободного рынка . Вместе с тем эти функции образуют минимально необходимые границы регулирования реального рынка . Как видно , нерегулируемого рынка вообще не бывает, ибо в определенном воздействии со стороны государства нуждается даже идеальный свободный рынок.