- •1 Экономическая система и принципы ее функционирования.

- •2. Рыночная система и рыночный механизм.

- •3. Эластичность спроса и предложения.

- •4. Поведение потребителя в рыночной экономике.

- •5. Издержки и прибыль фирмы.

- •6. Конкурентное поведение фирмы.

- •7. Рынки факторов производства и образования факторных доходов.

- •8. Роль государства в рыночной экономике.

- •9. Макроэкономическое равновесие в модели ad-as/

- •10. Макроэкономическое равновесие в модели кейнса.

- •11. Рынок денег. Совместное равновесие на рынках благ и денег (модель is-lm).

- •13. Макроэкономическая нестабильность: инфляция.

- •14. Цикличность развития экономики и экономические кризисы.

- •18. Международная миграция. Виды и роль международной трудовой миграции. Миграционная политика.

- •19. Международные корпорации в мировой экономике.

- •2. Национальная экономика. Экономика труда. Статистика

- •1. Особенности современного состояния экономики России.

- •2. Программы развития национальной экономики.

- •3. Региональная экономическая политика.

- •4. Тюменская область в экономике России.

- •5. Трудовые ресурсы и человеческий капитал.

- •6. Социально – трудовые отношения (сто) и социальное партнерство.

- •7. Занятость населения и рынок труда.

- •Спрос и предложение на рынке труда

- •8. Методы выявления тренда развития социально-экономических процессов.

- •Средние характеристики ряда динамики

- •9. Методы статистического изучения взаимосвязи социально-экономических явлений.

- •Коэффициент ранговой корреляции Кендалла

- •Коэффициент ранговой корреляции Спирмена

- •Коэффициент корреляции знаков Фехнера

- •Коэффициент множественной ранговой корреляции (конкордации)

- •10. Статистика цен.

- •11. Статистика населения.

- •12. Статистика занятости и безработицы

- •Продолжительность безработицы

- •Надо дополнить!!!!!!!!!!!!!

- •13. Статистика уровня жизни населения.

- •3. Экономика фирмы. Экономика отраслевых рынков. Страхование.

- •1.Структура и оценка основных средств.

- •2.Классификация расходов фирмы и их состав

- •3. Прибыль и доходы фирмы, их классификация.

- •4.Информация и структура отраслевого рынка

- •5.Рыночная концентрация: монопольная власть и доминирующее положение фирмы

- •6.Вертикальная интеграция и вертикальные ограничения: стратегическое взаимодействие крупных фирм на отраслевом рынке

- •Экономия на трансакционных издержках

- •Возможность крупной компании организовать эффективную ценовую дискриминацию

- •7.Ценовая дискриминация на отраслевом рынке

- •8.Отраслевой рынок и дифференциация продукта

- •1. Модель монополистической конкуренции - была предложена Эдвардом Чемберлином.

- •9.Государственная отраслевая политика

- •1. Прямое регулирование цен

- •2. Налогообложение

- •3. Регулирование деятельности естественных монополий

- •10.Страхование как экономическая категория: сущность и функции

- •11.Страховой рынок: экономическая природа и современное состояние в России

- •12.Финансовая устойчивость страховых компаний и ее составляющие

- •13.Тарифная политика страховщиков: принципы и особенности построения тарифов

- •14.Перестрахование как операция по достижению финансовой устойчивости страховщика

- •16.Страховые отношения: сущность и классификация

- •4. Бухгалтерский учет. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

- •1. Основные средства, как объект бухгалтерского учета: классификация, оценка, отражение в учете их движения.

- •2. Бухгалтерский баланс, его строение, основное содержание статей.

- •3. Нематериальные активы как объект учета, нормативное регулирование и учет их движения.

- •Материалы, их классификация, оценка и отражение в учете их движения.

- •Учет денежных средств.

- •8.Элиминирование как элемент методики анализа.

- •Анализ эффективности использования средств труда.

- •12.Анализ платежеспособности предприятия и ликвидности его баланса.

- •5. Финансы и кредит. Бюджетная система Российской федерации. Налогообложение предприятий.

- •1. Финансы и финансовая система государства; публичные (общественные) финансы.

- •2. Финансовая политика государства, факторы ее определяющие

- •4. Роль и место бюджета в системе государственных финансов; принципы организации и структура бюджетной системы рф.

- •5. Доходы бюджетов в современных социально-экономических условиях.

- •6. Расходы бюджетов

- •7. Значение государственного кредита в системе экономических отношений.

- •8. Финансы хозяйствующих субъектов как основное звено финансовой системы.

- •9. Характеристика современной налоговой системы России, ее реформирование.

- •10. Прямые налоги в налоговой системе.

- •11. Косвенные налоги в системе налогообложения.

- •Порядок исчисления налога

- •Налоговые вычеты

- •Порядок и сроки уплаты налога

- •12. Бюджетный процесс, его стадии.

- •13. Бюджетный федерализм как основа построения бюджетной системы рф

- •14. Денежный оборот, его структура регулирование.

- •15. Кредит и кредитная система.

- •16. Современный коммерческий банк: функции, операции, роль в экономике.

- •17. Валютные отношения и валютная система.

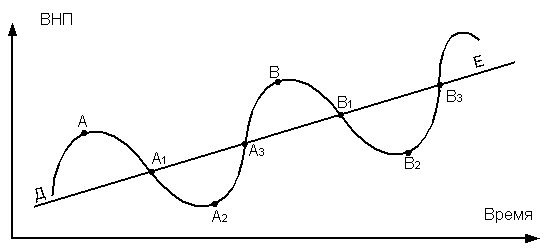

14. Цикличность развития экономики и экономические кризисы.

Понятие, причины и виды циклов

Эк. цикл - это форма движения и развития рын. эк-ки, при кот. наблюдаются непрерывные колебания уровней занятости, произв-ва и цен, т.е. колебания деловой активности.

по оси х: «показатели дел. активности» (У, занятость, цены)

Причины циклов (сущ. 2 напр-ия): 1. экстернальные теории – объясняют цикл. колебания внеш. причинами – полит. решения, миграция, великие геогр. открытия, НТП, колебание числ-ти нас-я зем. шара. 2. интернальные теории – причины внутри эк. системы – соотн-е оптимизма и пессим. в эк. деят-ти (Парето), нерав-во м/у сбереж. и I (Кейнс), противоречие м/у общ. хар-ром пр-ва и част. присвоением (Маркс), нарушение м/у D и S денег (Фишер), перенакопление капитала (Барановский), недопотребл-е и бедность нас-я (Мальтус).

Виды: 1)краткоср (циклы Китчина) – 3-4 года, колебания в V тов.-матер. запасов 2)нормальные (ц. Жугляра) – 8-10 лет, колебания инвест. цикла, массовое обновление осн. капитала 3) строительные (ц. Кузнеца) – 16-25 лет – периодич. обновление жилых и производ. зданий 4)длинные волны (ц. Кондратьева) – 48-55 лет – техн. прогресс, структур. ∆

Основные характеристики экономического цикла деловой активности

Осн. хар-ки эк. цикла: 4-х фазная модель эк. цикла:

Кризис (отрезок АА1) – резкое нарушение в рез-те нарастающих диспропорций сущ-го равновесия. Сокращение D и избыток S: трудности со сбытом→↓пр-ва и занятости (безраб-ца); ↓реальн. доходов нас-я; падение уровней з/п, прибылей, инв-й и цен; недостаток плат. ср-в→↑ставка %, ↓курсов ЦБ, массовое банкр-во мелких п/п.

Депрессия (А1А2) – объемы пр-ва продолжают ↓, ↑безраб. Инв. процессы затухают, хотя ставка %↓. Наступает определ. стабил-я.

Оживление (А2А3) – период медленного роста. Постепенно ↑цены, занятость, прибыли, ставка %, пр-во расширяется до предкризисного уровня.

Подъем (А3В) - ↑все макроэк. пок-ли, рост цен компенсир-ся ↑з/п и прибыли, V пр-ва поглощается растущ. спросом, занятость↑. Фаза подъема достигает высшей точки (В) – бум – эк-ка вовлекает дополн. ресурсы→↑издержки и Р, растет диспропорция м/у AD и AS→снова кризис. Вне зав-ти от циклов эк-ка достигает эк. развития (движется вдоль тренда)

Классификация и периодичность кризисов

1. по масштабам наруш-я равновесия: общие (вся нац. система) и частичные (одна сфера). Также: мировые, регион-е, нац-е, отраслевые 2. по регулярности наруш-я равновесия: периодич(цикл.), промежуточные (на любой фазе), нерегулярные (порожд. особыми причинами, на любой фазе) 3. по хар-ру нарушения пропорций – кризис перепр-ва товара, недопр-ва. Регулярность возникновения кризисов, а также некоторые общие черты в сценарии их развертывания позволили сделать предположение о периодичности кризисов. Период-ть кризисов обусловлена обновлением осн-го кап-ла в процессе накопления. Продолж-ть цикла, сроки, через кот. повторяются кризисы общего перепр-ва, связаны со средним временем службы осн-го капитала.

Объективные основы циклических колебаний

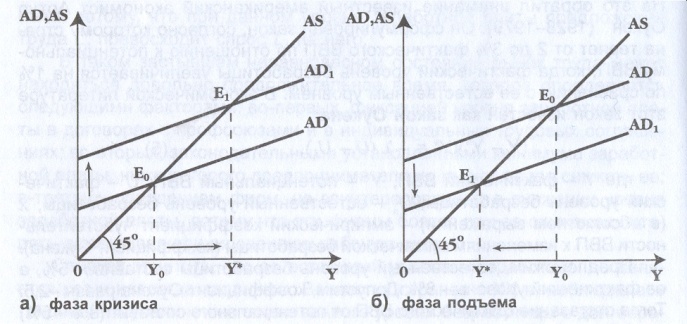

Объект. основы цикл. колебаний: Циклич. колебания – пост. повтор-ся отклонения AD и AS от сост-я равновесия. Самый нестаб. компонент AD – инв-и. С одной стор., величина производ. инв-й зависит от V реальн. ВВП, с др. стоны, инв-й – компонент реальн. ВВП→инв-и влияют на объем ВВП. Т.о., цикл. колебания объясняет эф-т мультипликатора-акселератора, кот. заключ-ся в след.: рост I увеличивает нац. доход на многократно большую величину вследствие эф. мультипл. (∆Y=∆I*m). Возросший доход, в свою очередь, вызовет в будущем опережающий рост I вследствие действия акселертора(v) (∆I= (Yt-1-Yt-2)*v) Эти I, являясь эл-том AD, порождают очередной мультипл. эф-т. Волна растущего дохода достигает уровня потенц. ВВП и приводит к обратной динамике (также действует мульт-акс – многокр. большее сниж-е I, нежели ↓ВВП). Когда понижат. тенденция достигает отриц. чист. инвестиций (=величине аморт-и), то начинается обратный процесс оживления и подъема.

Различные подходы к объяснению цикличности: 1. Теории полит. делового цикла – причины в действиях прав-ва в области кред.-ден. и нал.-бюдж. пол-ки (жесткая политика после выборов и «мягкая» макроэк. пол-ка перед след. выборами). Длит-ть -около 5 лет

2. Т. равновес. эк. цикла – цикл. обусловл. не колеб-ми ВВП, а сдвигами тренда в краткоср. периоде

3. Т. реального делового цикла – причина– шоковые ∆в тенологии пр-ва.

4. Импульсно-распространительная Т. циклов (Слуцкий, Фриш) – сущ-ет множ-во импульсов (НТП, войны, революции, резкие ∆относ. цен на блага, смена полит. режимов, резкое ∆ден. массы), кот. дают толчок колебаниям.

Краткосрочные экономические колебания – циклы Китчина: короткие (продолж-тью около 4 лет) эк. циклы, связанные с движением товарно-матер-ых запасов. Смысл: увеличение размеров реальных инв-й в осн. капитал вызывает превышение товарных запасов над потребностью в них. D на инв-и ↓и начинается замедление темпов ↑ пр-ва. Т. о., Ц. К. связаны с восстан-ем равновесия на потребит-ком и инвестиц-ном рынках. В совр. эк. теории мех-зм этих циклов связывают с временными лагами в движении информации, влияющими на принятие решений коммерч-ми фирмами.

Большие циклы конъюнктуры Кондратьева Н.Д.: Н.Д. Кондратьев, обобщив статист. материал по динамике товар. цен, %ставки, номин.з/п, оборота внеш. торговли, пр-ву чугуна и свинца, добыче угля Англии, Франции, США с 19 века до 20-х гг. 20 века, пришел к выводу, что сущ-ют большие циклы (48-55 лет), кот. состоят из повышательной и понижат. волн. Повторяемость больших циклов связана с особ-ми обновления осн. капитала, влож. в долгосроч. производ. фонды (здания, сооруж-я, коммун-и). Смена и расширение этих фондов идут толчками, вызывая большие циклы конъюнктуры.

В начале повышат. фазы - ∆жизни общ-ва, вызванное значит. науч-техн. изобр-ями (1 цикл –бурное разв-е текст. пром-ти и пр-ва чугуна, 2ц.-стр-во ж/д, освоение новых тер-й США, 3ц. –электр-во, радио, автом. пром-ть). Повышат. фазы более богаты соц. потрясениями, понижат. фазы –угнет. действие на с/х.

Т.о., долгосрочный механизм колебаний капиталист. хоз-ва обусловлен коренными революц. обновлениеями его технолог. базы.

Прогнозирование деловой активности: основывается на использ-и разл. методов: экстраполяция, эконометрич-их моделях, приемах технич-го анализа, оценки экспертов и аналитиков. 1 из самых распростр. методов прогнозир-я эк. динамики является использ-е системы опережающих индикаторов. Макроэкономич-е переменные можно подразделить на опережающие и запаздывающие. Опережающие –сигнализирую заранее о поворотных точках цикла (V тов.-мат. запасов начинает ↑, а ур-нь производ. мощностей ↓ раньше, чем наступает кризис), запаздывающие – отстают от поворотных точек (ур-нь безраб-цы достигает max уже после того, как эк-ка достигла низшего уровня). Одна из важн. задач прогнозир-я – диагностика фазы эк. цикла, кот. вкл. сбор и обработку статист. инф (о проциклич-х перем.(↑во время оживления) и контрцикл. (↓ во вермя оживл-я)), построение комплексных индексов, ЭММ.

Антициклическое регулирование государства

Традиционным стал кейнсианский подход, направленный на управление AD: на понижательной волне пол-ка направлена на стимулир-е AD(стимулир. пол-ка), на фазе подъема – сокащение AD (стабил. пол-ка).

в период подъема Антикриз. пол-ка в период спада

1.Фискальная пол-ка

↓гос.расходов ↑гос. расходов

↑нал. ставок ↓ нал. ставок

↓трансфертов ↑трансфертов

2.Денежно-кредитная пол-ка

↑учетной ставки ↓ ставки

↑нормы обязат. резервов ↓нормы обяз. резервов

продажа ГЦБ покупка ГЦБ

3.Амортизац. пол-ка

↑нормы А ↓нормы А

4. Пол-ка гос. инвестиций

гос. инвест. проекты затормаживаются ускоряются

(строит-во)

5.Пол-ка з/п и тарифов

↓темпов роста з/п ускоренный рост з/п

15. Стабилизационная политика государства в закрытой экономике.

Фискальная политика и ее роль в регулировании экономических процессов

Фискальная политика - меры, кот. предпринимает прав-во с целью стабилизации эк-ки с помощью ∆ величины доходов (налог. поступлений) и/или расходов гос. бюджета.

Цель: сглаживание цикл. колебаний эк-ки путем воздействия на AD и AS. Регулирование происходит путем воздействия на величину совокупных расходов. Инструменты: 1) гос. закупки; 2) налоги; 3) трансферты.

Роль: во время эк. спадов пол-ка направлена на стимулирование AD (путем ↑гос закупок, ↓налоговых ставок, ↑трансф.), что позволяет стимулировать рост нац. дохода, снижение б/р и приближ-е эк-ки к сост-ю полной занят-ти; во время эк. подъема пол-ка направлена на сдерживание AD (↓гос закупок, ↑налоговых ставок, ↓трансф) во избежание высокой инфляции и «перегрева» эк-ки.

Инструменты фискальной политики

Инструменты: 1) гос. закупки; 2) налоги; 3) трансферты.

во время эк. спадов пол-ка направлена на стимулирование AD (путем ↑гос закупок, ↓налоговых ставок, ↑трансф.), что позволяет стимулировать рост нац. дохода, снижение б/р и приближ-е эк-ки к сост-ю полной занят-ти; во время эк. подъема пол-ка направлена на сдерживание AD (↓гос закупок, ↑налоговых ставок, ↓трансф) во избежание высокой инфляции и «перегрева» эк-ки.

Виды фискальной политики

Фискальая Политика может быть дискреционной и недиск. Дискреционная – целенаправленное изменение величины гос расходов и налогов в рез-те спец решений правительства. Дискрец политика направлена на спрос и на предложение. Рассмотрим дискрец политику направленную на спрос. Во время спада проводят стимулирующую политику (увеличивают гос расходы и снижают налоги) – все это приводит к росту совокупных расходов, что помогает вывести экономику из спада. Во время инфляции проводят сдерживающую политику (сниж гос расходы и увел налоги) –совокупные расходы уменьшаются, это останавливает рост цен. Диск политика направленная на предложение, гл объектом регулирования явл бизнес, а осн инструментом явл налоги. Она проводится когда нужно оживить деловую активность. Для этого правительство должно снижать налоги на предпринимателей и население. В рез-те возникают 2 эффекта: увеличение прибыльности пр-ва; растут сбережения населения, а сбережения явл важным источником. Все это приводит к росту деловой активности и увел объема пр-ва.

Недискрец – политика автоматических или встроенных стабилизаторов эк: налоги и соц трансферты. Налоги могут автоматически стабилизировать эк, если налоговая система явл прогрессивной. Во время спада доходы макросубъектов падают и поэтому они попадают под меньшую налоговую ставку, след они меньше платят налогов в бюджет, сов спрос увел. Во время инфляции все наоборот.

Соц трансферты – во время спада правительство автоматически увел соц выплаты населению и за счет этого стабилизируется спрос и объем производства.

Налоги как экономическая база и инструмент фискальной политики государства

Налоги – безвозмездное изъятие в пользу гос-ва части дохода у самостоят-но хоз-го субъекта заранее определ. и установл. в законодат. порядке величины. Налоги составляют наиб. часть доходов гос. бюджета. Налоги выполняют одновременно пять основных функций: фискальную, распределительную, регулирующую, стимулирующую и контролирующую. Фискальная функция налогообложения — основная функция налогообложения. Манипулирование налогообл-ем – способ стабилизации AD на уровне, соотв. полной зан-ти. При борьбе со спадами гос-во может ↓налоги, тогда расходы населения↑, график совокуп. расходов сдвинется вверх, и равновесый ур-нь нац. дохода ↑. И наоборот. ∆налогов оказывает косвенное воздействие на уровень НД (т.к. влияет на величину располаг. дохода).

Кейнсианский и монетаристский подходы к налогообложению

Поскольку кейнсианцы рассматр. расширение платежеспособного спроса в кач-ве важнейш. стимула эк. деят-ти, они были сторонниками высокопрогрессивного налогообл. населения: Низкие доходы целиком направляются на потр-е, тем самым расширяют AD и стимулируют пр-во, высокие доходы, значит. часть кот. превращается в сбер-я, ослабляют расширение AD. Поэтому высокое обложение подобных доходов усиливает подобные стимулы. Обеспечение соц. справед-ти, по мнению кейнсианцев, должно проявляться в освобождении от подох. налога бедных слоев населения.

Монетаристский – необходимо ↓ налоговые ставки, когда эк.кризис пройдет низшую точку, это предоставит широкие возм-ти для инвестир-я и ↑AD.

Встроенные стабилизаторы

Встроенный стабилизатор – это любая мера, имеющая тенденцию стимулировать спрос и производство в период спада и сдерживать рост экономики при ее "перегреве" без необходимости принятия каких-либо мер со стороны правительства, то есть они поддерживают экономику стабильной на основе саморегуляции.

Система встроенных стабилизаторов включает:

1. Систему прогрессивного налогообложения доходов. 2. Пособия по безработице и прочие социальные выплаты. 3. Программы помощи фермерам.

Практически, встроенные стабилизаторы не устраняют всех причин циклических колебаний равновесного ВВП относительно его потенциального уровня, а всего лишь ограничивают размах этих колебаний. Поэтому необходима дискреционная фискальная политика.

Преимущества и недостатки фискальной политики

Достоинства ФП: - позволяет сгладить колебания AD и динамику делового цикла

- может изменить структуру AD (стимулирующая ФП снижает удельный вес частных инвестиций)

- позволяет снизить дифференциацию населения за счет трансфертов.

- действует на нац.доход с мультипликативным эффектом

- наличие встроенных стабилизаторов

Недостатки: - Наличие внутреннего лага. (периода времени между возникновением необходимости изменения политики и принятием решения о ее изменении)

- практичесски невозможно точно рассчитать результат ФП и ее мультипликатор

- в среднесрочном и долгосрочном периоде ФП может привести к инфляции спроса

- эффект вытеснения – при увеличении госрасходов увеличивается спрос на деньги и ставка процента растет, и фирмы сокращают инвестиционные расходы, в результате часть объема производства оказывается вытеснена из-за действий ФП. Эффект вытеснения может смягчаться по двум причинам: рост гос.расходов стимулирует деловую активность, и фирмы могут повышать частные инвестиции несмотря на рост ставки процента; при увеличении гос.расходов увеличиваются доходы и сбережения населения, что позволяет увеличить частные инвестиции и покупку ценных бумаг.

Денежно-кредитная (монетарная) политика государства

Денежная политика - совокупность мероприятий центрального банка в области денежного обращения и кредита по воздействию на макроэкономический процесс. Выделяют следующие цели.

1) конечные цели ДКП — это глобальные макроэкономические цели, которые являются постоянными для экономики. Это обеспечение стабильности цен (низкая инфляция), полной занятости, роста объема производства, равновесия платежного баланса;

2) промежуточные цели (ориентиры) ДКП — более доступные цели, которые ставятся при проведении денежно-кредитной политики. Они являются средством достижения конечных целей. В практике ЦБ используются промежуточные цели: как денежная масса, ставка %, валютный курс;

Инструменты денежно-кредитной политики Банка России:

Денежная база Денежно-кредитная политика может осуществляться посредством изменения объёма денежной базы. Центральные банки используют операции на открытом рынке, чтобы изменить объём денежной базы.

Резервные требования Монетарные власти осуществляют регулирующий контроль над коммерческими банками. Денежно-кредитная политика может осуществляться посредством изменения объёма активов, которые банки должны хранить в резервах центрального банка. Изменяя норму ликвидности, центральный банк изменяет объём доступных кредитных фондов.

Учётная ставка Кредитование по учётной ставке заключается в том, что коммерческие банки и другие депозитарные учреждения имеют право занимать резервы у Центрального банка по учетной ставке. Это позволяет институтам изменять условия кредитования (то есть, сумму денег, которую они могут выдать в виде кредитов), таким образом влияя на денежную массу.

Процентная ставка Сокращение денежного предложения может быть достигнуто косвенно, посредством увеличения номинальных процентных ставок.

Валютный совет Валютный совет (Валютное правление) является монетарной договоренностью, которая привязывает денежную базу одной страны к стране-якорю. По существу, это проявляется в качестве твердого фиксированного валютного курса, посредством чего местная валюта в обращении поддерживается иностранной валютой страны-якоря по фиксированной ставке. Таким образом чтобы увеличить местную денежную базу эквивалентная сумма иностранной валюты должна быть проведена в резервы валютным комитетом.

Методы: Операции на открытом рынке, Изменение минимальной резервной нормы, Изменение учетной ставки, Политика дешёвых денег(Центральный банк увеличивает предложение денег путём покупки государственных ценных бумаг на открытом рынке, понижения резервной нормы, понижения учётной ставки. Тем самым понижается процентная ставка, достигается рост инвестиций и повышение деловой активности.), Политика дорогих денег (Проводится Центробанком, прежде всего, как антиинфляционная политика. Для того чтобы сократить денежное предложение, ограничивается денежная эмиссия, осуществляется продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке, увеличивается минимальная резервная норма, увеличивается учётная ставка.)

Направления :

1. Жесткая — направлена на поддержание определенного размера денежной массы. 2. Гибкая — направлена на регулирование процентной ставки.Различают виды монетарной политики:Стимулирующая — проводится в период спада и имеет целью «взбадривание» экономики, стимулирование роста деловой активности в целях борьбы с безработицей; Сдерживающая — проводится в период бума и направлена на снижение деловой активности в целях борьбы с инфляцией.Стимулирующая монетарная политика заключается в проведении центральным банком мер по увеличению предложения денег. Ее инструментами являются:снижение нормы резервных требований, снижение учетной ставки процента, покупка центральным банком государственных ценных бумаг.

2. Сдерживающая (ограничительная) монетарная политика состоит в использовании центральным банком мер по уменьшению предложения денег. К ним относятся :повышение нормы резервных требований, повышение учетной ставки процента, продажа центральным банком государственных ценных бумаг.

Механизм денежной трансмиссии показывает, каким образом изменение предложения влияет на изменение реального объема выпуска. Принцип действия: если в экономике спад, то ЦБ покупает государственные ценные бумаги →кредитные возможности коммерческих банков увеличиваются→предложение денег мультипликативно увеличивается→ставка процента (цена кредита) падает→фирмы с удовольствием берут более дешевые кредиты → инвестиционные расходы растут →совокупный спрос увеличивается →объем производства мультипликативно растет. Эта политика носит название политики «дешевых денег». В период бума («перегрева»): ЦБ продает государственные ценные бумаги → кредитные возможности коммерческих банков уменьшаются → предложение денег мультипликативно сокращается → ставка процента растет → спрос на дорогие кредиты со стороны фирм падает→инвестиционные расходы сокращаются → совокупный спрос уменьшается→объем производства падает. И в том, и в другом случае экономика стабилизируется.

Преимущества и недостатки монетарной политики

Преимущества КДП:

- сравнительно короткий лаг времени (между принятием решения и его осуществлением)

- свобода от политического давления

- более гибкая (без согласования, инструменты разнообразней)

Недостатки КДП:

- невозможно точно рассчитать величину денежного мультипликатора

- может вызвать инфляцию (разрушает хозяйственный механизм, затормаживает развитие страны)

- может привести к значительным колебаниям ставки процента (негативно сказывается на инвестициях)

- при проведении операций на открытом рынке ЦБ вынуждает повысить ставку процента по облигациям, чтоб облигации стали более привлекательными, в результате может возникнуть вытеснение частных инвестиций и приток прямых иностранных инвестиций

- если инвестиции не эластичны к ставке процента, то КДП неэффективна.

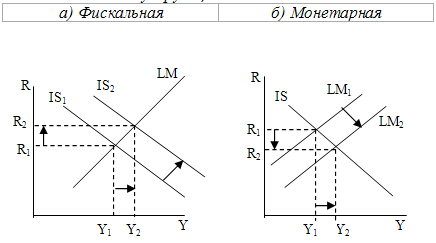

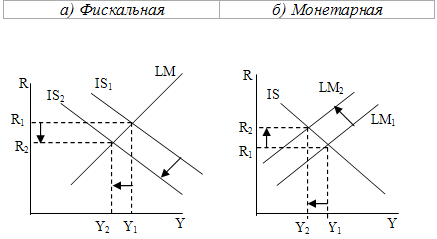

Последствия фискальной и монетарной политики в модели IS-LM

Из графиков видно, что результатом стимулирующей фискальной политики (сдвиг вправо кривой IS), инструментами которой являются увеличение государственных закупок, снижение налогов и увеличение трансфертов, служит рост уровня дохода от Y1 до Y2 и рост ставки процента от R1 до R2 (рис. 15.1 (а)). Сдерживающая фискальная политика (сокращение государственных закупок, увеличение налогов и уменьшение трансфертов) сдвигает кривую IS влево, что сокращает доход и уменьшает ставку процента (рис. 15.2 (а)).

Рис. 15.1. Стимулирующая политика в модели IS-LM

Стимулирующая монетарная политика, инструментом которой выступает увеличение предложения денег (сдвиг вправо кривой LM) ведет к росту уровня дохода от Y1 до Y2 и снижению ставка процента от R1 до R2 (рис. 15.1 (б)). Результатом сдерживающей монетарной политики (сдвиг влево кривой LM), основанной на сокращении предложения денег, является снижение дохода и рост ставки процента (рис. 15.2 (б)).

Рис. 15.2. Сдерживающая политика в модели IS-LM

Стабилизационная политика государства в открытой экономике.

Международная торговля и торговая политика государства

Международная торговля - совокупность торговых связей, внешнеторговых отношений всех стран мира, торгующих друг с другом.

Торговая политика - это политика воздействия государства на международную торговлю через налоги, субсидии, регулирование и стимулирование внешнеэкономической деятельности. Торговая политика государства бывает протекционистской, умеренной или открытой (свобода торговли). Каждое из этих понятий весьма относительно, но все они располагаются на одной оси в пределах двух экстремальных случаев, когда ограничительная политика принимает характер запретительный, направленный на прекращение торговли с внешним миром, и когда происходит полный отказ от использования государством каких-бы то ни было инструментов торговой политики.

Платежный баланс и валютные курсы

Платежный баланс – систематизированная запись всех эк. сделок м/у резидентами данной страны и внеш. миром в теч. определ. периода времени. Плат. баланс характеризует сост-е междунар. вал. отношений. Значение: хар-ет внеш. позицию страны (экспортер или имп-р), развитие внеш. торговли, иностр. инвестиции и инв. за границу, позволяет рассчитать баланс внеш. задолж-ти, испоьз-ся для определ. направлений фиск. и монетар. пол-ки, регулир-я ВВП и НД. Валютный курс – соотношение м/у валютами двух стран. Установление ВК происходит на вал. рынке в рез-те взаим-я D на валюту(заруб. пок-ли товаров, иностр. инвесторы, ин. туристы, ЦБ) и S валюты (спекулянты, отеч. инв-ры и туристы, ЦБ). Различают номин. и реальный ВК: номинальный – относит. цена валют двух стран, или валюта одной страны, выраж. в валют. единицах др. страны; реальный – относит. цена товаров, произведенных в двух странах.

Факторы, воздействующие на динамику валютного курса

Курс валют устан-ся в пределах, определ. хар-ром действующей валютной системы: 1)система гибких вал. курсов – курс обмена опред-ся D и S, отсутсвует вал. контроль 2) жесткого вал. курса - ∆курса по решению прав-ва

Факторы: 1) объем ВВП (чем выше ВВП, тем выше экспорт и →↑ВК

2) циклич. колебания (если подъем, то AD↑ → ↑D на импорт→S валюты↑ →курс ↓)

3) различия в %-х ставках i↑ (рез-т жесткой монетар. пол-ки) → ↑иностр. капиталы→курс↑

4) ожидание отности-но будущей динамики курса – если ожид-я↑, то S↑→ курс↓

Изменение в экономике под влиянием повышения или понижения валютного курса

При ↑ курса нац. валюты внутр. цены становятся менее конкурентоспос., эф-ть экспорта падает, что может привести к сокращению экспортных отраслей. Импорт ↑. Конкуретосп-ть нац. прод-и на мир. рынках ↓. Стимулируется приток в страну иностр. капиталов, увеличивается вывоз прибылей по иностр. капиталовложениям. ↓-ся реальная ∑ внешнего долга, выраженного в обесценившейся ин. валюте. Снижение курса нац. валюты удорожает импорт, так как иностр. экспортеры вынуждены повысить цены, что стимулирует рост цен в стране, сокр-е ввоза товаров и потребления или развитие нац. пр-ва товаров взамен импортных. Конкурентоспособностьть нац. продукциии на мир. рынках ↑. Экспортеры ↑ свои прибыли путем массового вывоза товаров. ↓ ВК сокращает реальную задолженность в национальной валюте, ↑ тяжесть внешних долгов, выраженных в ин. валюте.

Платежный баланс и его структура

Плат. баланс состоит из 2-х частей: счет тек. операций (товары, услуги, доходы от инв-й и оплата труда, тек. трансферты) и счет операций с капиталом и фин. инструм-ми (капитальн.трансферты, прям. инв-и, портф. инв-и, прочие инв). ПБ состаляется по принципу 2-го счета (каждая операция отраж-ся по дебету одного и кр. др. счета). К кредиту относ-ся сделки, связ. с платежами от нерезидентов (приток валюты в страну, запис. со знаком «+»). К дебету – платежи нерезидентам (отток валюты из страны, знак «»). Общее сальдо д/б =0, однако на практике это редко достигается и регулируется вал. Резервами.. Xn + (I – S) + ∆R = 0 – сальдо плат. Баланса. Xn -текущ. плат. баланс, (I – S) –баланс движ-я капиталов, ∆R - ∆вал. Резервов

Взаимосвязь валютного курса и платежного баланса. В целом между ними существует обратная связь. Если торговый баланс ухудшается (увеличивается отрицательное сальдо), то это является показателем того, что страна больше расходует денег за границей, чем получает, т.е. на валютном рынке со стороны участников торговых операций увеличивается предложение национальной валюты и растет спрос на иностранную, что создает условия для формирования тенденций к падению курса национальной валюты. Наоборот, при положительном сальдо торгового баланса возникает тенденция к повышению курса национальной валюты.

Падение курса национальной валюты (девальвация) стимулирует экспортеров и делает менее выгодным импорт. В результате такое изменение валютного курса создает тенденцию к увеличению экспорта и сокращению импорта, т.е. к уменьшению отрицательного и возникновению положительно сальдо торгового баланса.

При повышении курса национальной валюты (ревальвация) происходит все наоборот.

Девальвация и ревальвация валюты

Девальвация— метод стабилизации нац. валюты, заключ-ся в понижении офиц. курса нац. валюты к валютам других стран, м/унар-м счетным ден. единицам, золоту. Причинами Д. м/б инфляция или дефицит платёжных балансов. Плюсы Д.: 1) стимуляция экспорта. 2) ↑ спроса на отечественные товары внутри страны. 3) ↓ темпов расходования золотовал. резервов страны. Минус Д.: Утрата доверия к обесценивающейся валюте.

Ревальвация - повышение курса нац. валюты по отношению к валютам др. стран, м/унар-м счетным денежным единицам, золоту. Ревальвация исп-ся д/борьбы с инфляцией и с целью сдерживания роста активного сальдо платежного баланса. Д и Р используются при системе фиксированного вал. курса

Макроэкономическая политика в открытой экономике: модель Манделла – Флеминга Разработанная независимо двумя экономистами модель, показывающая, что эффект бюджетной и денежно-кредитной политики зависит от принятого допущения относительно режима валютных курсов.

При допущении абсолютной мобильности капитала модель показывает неэффективность денежно-кредитной политики в условиях фиксированных курсов валют и неэффективность бюджетной политики при гибких курсах валют.

Такой вывод является примером проблемы соответствия. Модель стала исходной для большинства последующих работ по макроэкономической теории открытой экономики и определению курсов валют.

17. Экономический рост – обобщающий результат функционирования национальной экономики.

Сущность экономического роста

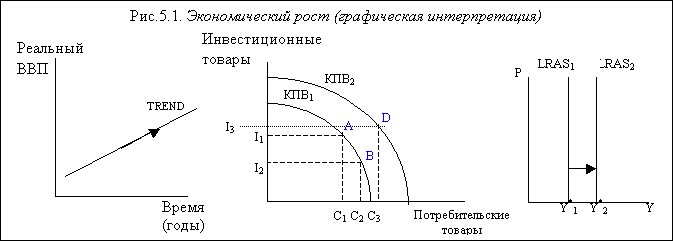

Экон-ий рост - долгосрочная тенденция ↑-ия реального ВВП. Граф-ки эк. рост м/быть представлен разными способами: ч/з кривую реального ВВП; ч/з КПВ; с помощью модели долгоср. сов. предложения

Пок-ль роста – величина реал-го ВВП в рез-те ↑кол-ва использ. Факторов производства или совершен. техники и технол.; также величина реальн. ВВП на душу нас-я. Цель - рост благосостояния и ↑ нац. богатства. Значение – 1)↑ кол-во потребл. товаров→↑круг потребностей, кот. м/б удовлетвор. без ущерба др. возможностям 2)возм-ть реализовать новые программы (борьба с бедн-ю)3)позволяет решать проблему огранич. рес-ов

Экономический рост и экономическая конъюнктура: эконом. рост опред-ся как долгосроч. тенденция увеличения реального выпуска. Краткосроч. колебания выпуска относятся к циклич-им колебаниям деловой активности, и не явл-ся экон-ким ростом. Эк. рост сопровождается ростом V пр-ва, кот. происходит: 1) за счет расширенного использ-я капитала, труда и прир. ресурсов 2) за счет ↑относит. пок-лей – производит-ть труда, производит-ть капитала, производит. зем. (природ.) ресурсов

Прямые и косвенные факторы экономического роста.

Прямыми именуются те, которые конкретно определяют физическую способность к экономическому росту. Косвенные причины влияют на возможность перевоплощения данной способности в реальности Они могут способствовать реализации потенциала, заложенного в прямых факторах, либо ограничивать его. В состав прямых входят пять главных факторов, конкретно определяющих динамику совокупного производства и предложения:

-увеличение численности и повышение свойства трудовых ресурсов;

-рост размера и улучшение качественного состава основного капитала;

-улучшение технологии и организации производства;

-повышение количества и свойства вовлекаемых в хозяйственный оборот природных ресурсов;

-рост предпринимательских способностей в обществе.

В состав косвенных входят такие причины предложения, как понижение степени монополизации рынков, уменьшение цен на производственные ресурсы, понижение налогов на прибыль, расширение способности получения кредитов и т. П. В том случае, если изменение косвенных факторов происходит и обратном направлении, при иных равных условиях экономический рост будет сдерживаться. Так, резкое удорожание производственных ресурсов после либерализации цен в нашей стране явилось одной из обстоятельств, стимулирующих промышленные компании к понижению занятости и размеров производства. К косвенным относятся также причины спроса и распределения.

Показатели экономического роста. На макроэкономическом уровне ведущими показателями динамики экономического роста являются:

-рост размера ВВП/ВНП либо НД;

-темпы роста ВВП/ВНП и НД в расчете на душу населения;

-темпы роста промышленного производства в целом, по главным отраслям и на душу населения.

Экстенсивные и интенсивные типы экономического роста:

Интенсивный рост (напряжение) - сложный тип экономического роста. Главное здесь - совершенствование технологии производства, повышение основных факторов производства. Важнейший фактор интенсивного экономического роста – повышение производительности труда.

Экстенсивный рост производства самый простой и исторически первоначальный путь расширенного воспроизводства. Его достоинство состоит в том, что это наиболее легкий путь повышения темпов хозяйственного развития. С его помощью происходит быстрое освоение природных ресурсов, а также удается сравнительно быстро сократить или ликвидировать безработицу, обеспечить большую занятость рабочей силы.

Основные модели равновесного экономического роста

Под равновесным экономическим ростом понимается такое развитие национальной экономики в долгосрочном периоде, при котором объемы совокупного спроса и совокупного предложения, увеличивающиеся от периода к периоду, постоянно равны между собой. Из этого определения следует, что при равновесном росте совокупный спрос и совокупное предложение увеличиваются одинаковыми темпами, что позволяет экономике сохранять постоянный уровень цен. Последовательность состояний равновесия, которые характеризуют изменения реальных макроэкономических показателей во времени, называется равновесной траекторией развития.

Макроэкономические исследования проводятся на основе равновесных моделей экономического роста. Основными целями их построения являются:

-установление функциональной зависимости темпов равновесного роста от параметров, определяющих экономическую динамику;

-анализ имманентно присущего конкурентной рыночной экономике механизма восстановления равновесия в процессе экономического развития;

-выявление факторов, определяющих устойчивость или неустойчивость равновесных траекторий;

-решение вопроса о целесообразности государственного регулирования экономического роста, его целях и инструментах.

В экономической теории существуют два основных типа равновесных моделей экономического роста: неоклассические и неокейнсианские.

Неокейнсианские модели равновесного экономического роста отличаются от неоклассических тем, что:

а) коэффициент капиталовооруженности труда является постоянным;

б) экономический рост является устойчивым;

в) предельная склонность к сбережению и капиталоотдача определяется эндогенно.

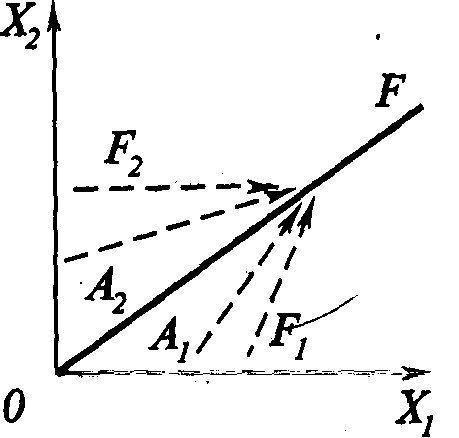

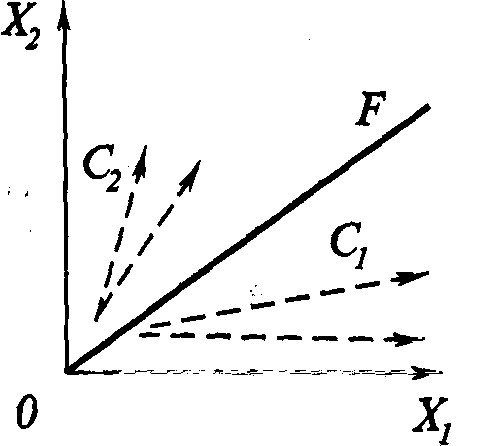

Устойчивые и неустойчивые равновесные траектории развития:

В моделях равновес. роста выделяются устойч. и неустойч. равновес. траектории развития. Устойчивые - такие равновесные траектории, отклоняясь от кот. эк-ка по истечении некоторого периода развития вновь возвращается к равновесию. Неустойч. - траектории сбалансир. роста, по кот. эк-ка, однажды достигнув равновесия, может двигаться сколь угодно долго, если не ∆ ее внутр. стр-ра или исходные усл-я развития. Но при малейшем толчке, выводящем ее из сост-я равновесия, эк-ка собств. силами (на основе взаимод-я AD и AS) не возвращается на равновес. траекторию, постоянно отдаляясь от нее.

Неустойчивость равновесного роста экономики и потребности его государственного регулирования

Основными отличительными свойствами неустойчивых равновесных траекторий являются:

1. способность рыночной экономики к сохранению равновесия в процессе развития в том случае, если такое равновесие было однажды достигнуто;

2. отсутствие у экономики внутренних механизмов приспособления, обеспечивающих восстановление равновесия после его нарушения.

Таким образом неустойчивость равновесных траекторий означает, что при неизменности внешних условий развития достигнутое равновесие может сохраняться в экономике сколь угодно долго, но нарушение равновесия ведет к усилению отклонения реальной траектории развития от равновесной и требует для своего восстановления вмешательства государства.

Нередко в обществе происходят конфликты целей. Их причинами являются:

• различие в представлениях об общественно-экономическом устройстве страны;

• взаимозависимость всех участников экономического процесса;

• относительная ограниченность ресурсов.

Конфликт «экономический рост — окружающая среда». Обе эти цели находятся в противоречии, поэтому появилась так называемая «теория нулевого роста». Она заключается в том, что поддержание экономического роста неизбежно сопровождается потреблением ресурсов природы, поэтому государство должно стремиться к нулевому росту экономики. Выход из этого конфликта: после достижения определенного уровня благосостояния задачу темпов экономического роста требуется решать с предельной осторожностью, экономить природные ресурсы. Также важно использование экономической динамики для создания новых, менее вредных технологий, структурная переориентация экономики на расширение производства, связанного с выпуском оборудования по очистке окружающей среды.

Концепции стадий экономического роста

Среди различных концепций деления общества на стадии роста можно выделить две основные.

1. Формационная теория. Эта теория разработана К.Марксом и его последователями. Суть ее заключается в классовом подходе к обществу и выделении в качестве отдельных стадий общественно-экономических формаций, смена которых объективно обусловливается диалектическим развитием производительных сил и производственных отношений.

2. Теория стадий экономического роста У.Ростоу. Создавая свою теорию, У.Ростоу, с одной стороны, попытался показать, что процесс экономического развития не исчерпывается системой тех отношений, которые традиционно составляют предмет исследования экономического роста (взаимодействием производителей и потребителей, согласованием планов «сберегателей» и инвесторов, освоением инвестиций и пр.).

У. Ростоу выделил пять стадий экономического развития.

1. Традиционное, или классовое, общество. Для него типичны «до-ньютоновская наука и техника», преобладание сельского хозяйства, деление общества на классы (по Ростоу, понятие «классы» идентично замкнутым, разобщенным кастам), статическое равновесие в экономике, низкая норма накопления, невосприимчивость производителей к НТП и высокие темпы роста населения.

2. Стадия создания условий для разбега. Она характеризуется медленным, постепенным созданием условий для некоторого повышения эффективности производства и темпов роста экономики.

3. Стадия разбега. Ее отличительной особенностью является повышение нормы накопления в национальном доходе, создающее возможность использовать достижения НТП и преодолевать сопротивление развитию со стороны сложившихся институтов власти, традиций и обычаев.

4. Путь к зрелости. Возрастают темпы экономического роста.

5. Общество высокого массового потребления. На этой стадии заботы о ресурсных ограничениях роста объема производства отпадают.

Смена одной стадии экономического роста другой происходит, с точки зрения У.Ростоу, эволюционным, а не революционным путем

Глобальные тенденции экономического роста: Концепция ЭР, базирующаяся на оценке колич. показателей увеличения масштабов пр-ва, отходит на 2ой план. Она была применима, пока прир. ресурсы казались неисчерпаемыми в силу огранич. возд-я производ. деят-ти на прир. среду. В наст. время глобальное сообщ-во приходит к выводу о том, что проблемы роста надо рассматривать в более широком контексте: с позиций рассмотрения эк.деят-и как составной части обществ. развития. В связи с этим важнейшее значение приобретают проблемы экономии прир-ых ресурсов и охраны окр-щей среды, задачи обеспечения безопасности без наращ-ия военного потенциала, ?-сы сокращения нерав-ва в распред-и доходов, ↓ нравств. ценностей, развитие творческого характера труда и др. составляющие характ-ки эф-ти и кач-ва ЭР.